第一大股东持股对创业板上市公司成长性的影响

□李秉祥(教授/博导)薛白(西安理工大学经济与管理学院 陕西西安710054)

一、引言

随着现代企业的发展,第二类委托代理问题的出现,第一大股东在公司发展过程中到底扮演何种角色,逐渐成为学术界和金融界研究和关注的重点。早在1932年Berle和Means就提出第一股东持股的重要作用,因为股权若不能集中,股东决策成本会相应提高,管理者能够使用其他经营目标替代股东财富最大化的公司经营目标,侵害股东利益。他们分析指出,第一大股东持股有利于改善公司业绩,促进企业成长,形成高效合理的公司治理结构。我国创业板自2009年开板以来,有力地推动了高科技、高成长型创业企业成长,板块逐渐成为投资热点。但是在过去的五年中,已有205家公司前三大股东出现变更,占创业板全部上市公司约54%,其中29家公司第一大股东出现变更。这些变更有些有利于上市公司的成长发展,有些导致公司出现无实际控制人的现象。成长性作为创业板的灵魂,决定了企业未来的生存和发展,而之前专家学者对第一大股东持股如何影响创业板上市公司成长性并未形成统一的结论。本文以我国创业板上市公司为研究对象,以谢军在2006年提出的第一大股东持股比例区间效应的模型为基础,通过实证方法检测第一大股东持股比例对创业板上市公司成长性影响的区间效应,以寻求我国创业板上市第一大股东最优的持股比例。

二、文献综述

关于第一大股东持股比例与公司绩效或成长性的研究虽然较多,但学界尚未达成共识。一种观点认为股权集中度越高,大股东获取的收益大于其付出的成本,从而能够约束管理层的行为,增强企业运行的市场有效性,降低代理成本,有利于企业的成长。这种观点的代表人物主要有Grossman、Hart(1988),Shleifer、Vishny(1986),谢军(2006),曾晓涛(2005),陈小悦、徐晓东(2001),徐莉萍、辛宇、陈工孟(2006)等。另一种观点则提出相反的结论,虽然大股东可以有效监督管理层的工作,但股权过度集中不利于激发管理层的工作积极性且使大股东具有了掠夺中小股东财富的能力,而大股东侵占中小股东利益是中小型企业业绩低下的主要原因。同时,大股东控股会由于“壕沟防御效应”造成代理成本的增加和公司业绩下滑,妨碍企业的发展壮大。代表人物主要有Hart(1995)、Burkartet al(1997)、Shleifer和Vishny(1997),LLSV(2002),胡国柳、蒋国洲(2004)。

一些学者认为,第一大股东持股比例与公司业绩或成长性并不是简单的线性关系。其中孙永祥、黄祖辉(1999)和白重恩(2005)认为,第一大股东持股比例与公司业绩呈倒U型关系。李维安、李汉军(2006)提出,当第一大股东持股比例小于20%时,与公司成长性呈负相关关系,但并不显著;当第一大股东持股比例大于20%小于40%时,与公司成长性呈倒U型关系;当第一大股东持股比例高于40%时,与公司成长性呈显著正相关关系。佟岩、陈莎莎(2010)研究发现,对于处于不同生命周期的上市公司,第一大股东对其的影响也不同。成熟期的上市公司,一股独大不利于其成长,对于成长期的上市公司,大股东持股有利于促进其成长发展。因此第一大股东持股比例对上市公司成长性起到激励效应还是防御效应并未形成统一的结论,而结论的不同主要是由于所选取的公司样本和评价指标不同造成的。本文在已有研究成果的基础上,将激励效应和防御效应相结合,研究以我国创业板上市公司为主体的第一大股东持股比例对公司成长性的影响。成长性的衡量指标选取具有创业板特征的综合指标,通过对5年的数据进行实证研究,从而找到我国创业板上市公司最优的第一大股东持股比例。

三、理论模型及研究假设

(一)第一大股东持股的激励效应

对于处于成长期的创业板上市公司来说,大股东能够有效监督管理层的行为,促进企业的成长和发展,产生激励效应。表达式为:

表达式中,x为第一大股东努力程度,a为第一大股东持股比例(1>a>0);I(x)为第一大股东获得的净收益;V(x)为公司的总价值, ∂V/∂x>0,∂2V/∂x2<0;C(x)为第一大股东的管理努力成本,C/∂x>0,∂2C/∂x2>0。

第一大股东的均衡管理努力解满足下列条件:

对公式(2)应用隐函数定理:

X*为第一大股东管理努力的均衡解。

公式(3)和(4)的模型结果说明了第一大股东持股比例的激励效应。a的增加会使得第一大股东加强对管理层的监督,努力付出从而促进企业业绩的增长。因此第一大股东持股的激励效应表现为,第一股东持股与公司成长性呈正相关关系。

(二)第一大股东持股的防御效应

对于成熟期的创业板上市公司,当第一大股东持股足够高,并实际控制上市公司时,第一大股东可以通过转移公司资源等“掏空”行为侵占其他中小股东的利益,导致中小股东与第一大股东之间产生利益冲突,影响企业的业绩和成长,产生防御效应。其表达式为:

其中,y为第一大股东的 “掏空”努力;a为第一大股东的持股份额(1>a>0);R(y)为第一大股东“掏空”努力的净收益;T(y)为第一大股东转移公司资源 所 获 得 的 收益 ,∂T/∂y>0,∂2T/∂y2<0; L(a,y)为第一大股东在实施转移过程中遭受的损失,∂L/∂y>0,∂L/∂a<0;假设 L(a,y)=k(1-a)2T(y)(k>0);V0为第一大股东未转移资源前公司总价值(假设恒定),第一大股东实施“掏空”后公司的总价值为V1=V0-T(y),C(y)为第一大股东“掏空”行为所付出成本,∂C/∂y>0,∂2C/∂y2>0。

第一大股东的均衡努力最优解满足以下条件:

对(6)式应用隐函数定理:

公式(8)和(9)表明,当上市公司由第一大股东控股时,其“掏空”行为会随着持股比例的增加而强化。这表明,在激励效应和防御效应的作用下,第一大股东持股比例与上市公司成长性之间并不是简单的线性关系。公式(4)和(9)反映了当第一大股东持股比例处于防御区间时,公司成长性会随着第一大股东持股比例的增加而下降;当第一大股东持股位于激励区间时,公司成长性会随着第一大股东持股比例的增加而增加。

基于以上的模型分析,本文提出假设:第一大股东持股与创业板上市公司成长性呈倒U型关系。

四、研究设计

(一)样本和数据

本文选取创业板2009-2013年5年的数据为基础,剔除财务数据不全的公司后,5年共得到1 103个数据,其中2009年32家,2010年 144家,2011年271家,2012年 330家,2013年 326家。所有数据来自瑞思数据库及东方财富网,所有数据处理及计算工作在Excel 2007和SPSS 17.0中完成。

(二)创业板上市公司成长性衡量指标

1.成长性衡量指标的构建。国外学者在研究公司成长性时,多选用托宾Q值表示公司成长性(McConnell and Servaes,1990;Panayotis and Sophia,2007),但由于我国资本市场不完善,上市公司市场价值无法准确计算,因此托宾Q值的应用在我国具有一定的局限性。国内学者在进行此项研究时,多选用市净率和净资产增长率来表示公司绩效或成长性 (谢军,2006;曾江红、丁宁,2007;张卫芳,2009),但单一指标表示公司成长性具有一定局限性,一些学者通过应用多指标来建立综合指数,从而对企业成长性进行深入研究。如章俊、唐敏(2009)在研究香港创业板时,选用总资产增长率、销售收入增长率及净资产增长率建立反映成长性的综合指标,孙静稳(2010)在研究我国创业板上市公司成长性时,从偿债能力、盈利能力和发展潜力三方面建立综合指标。通过上述学者的研究,结合我国创业板上市公司“三高六新”的特点,本文选取公司的盈利能力(总资产净利率、每股收益、销售净利率、营业利润率)、营运能力(总资产周转率、股东权益周转率、流动资产周转率、存货周转率)、现金流能力(每股经营现金净流量、销量现金比率)及规模扩张能力 (总资产增长率、净资产增长率、可持续增长率)四个方面的13项指标来评价公司的成长能力。通过因子分析法得出企业成长性的综合得分,从而客观、准确、全面地评价上市公司的成长性。其中盈利能力反映和衡量企业经营业绩,它能够很好地体现公司的成长能力;营运能力能够反映企业资产的运营效率与效益,为企业提高经济效益指明方向;规模扩张能力反映企业资源优化配置能力和发展潜力,结合企业背景,可以判断出企业持续获利的能力;现金流能力不仅可以评价企业获取现金的能力,还能对偿债能力和收益的质量做出评价,是对企业成长性一个很好的补充。

2.因子分析适用性检验。通过采用Bartlett球体检验和KMO检验对因子分析法的适用性进行检验,结果得出:KMO检验值为0.764,属于中等偏上水平,Bartlett球体检验值为0,小于显著性水平1%,通过检验证明,采用因子分析法是可行的。

3.公因子的确定。运用SPSS 17.0得到1 103个创业板上市公司的财务指标因子为:销售净利率、营业利润率、资产净利率、每股收益、总资产周转率、流动资产周转率、股东权益周转率、净资产增长率、总资产增长率、可持续增长率、每股经营活动现金流量、销售现金比率,及其对应的特征值和贡献率,根据特征值和贡献率结果,选择特征值大于1的4个公因子来代替原来的12个变量,选取的4个公因子的累计贡献率为87.262%,因此这4个公因子能较好地评价创业板上市公司的成长性。通过最大方差法旋转,得到特征更为明显的旋转因子矩阵,具体数值如表1所示。

表1 旋转因子矩阵

由表1可以看出,4个公因子基本上符合成长性评价指标的四个维度。销售净利率、营业利润率、资产净利率和每股收益在第1个因子上具有较高载荷,即因子1代表了公司的盈利能力。同理,因子2包括总资产周转率、流动资产周转率和股东权益周转率,代表公司的营运能力;因子3包括净资产增长率、总资产增长率和可持续增长率,代表了公司的成长能力;因子4包括每股经营活动现金流量和销售现金比率,代表了公司现金流能力。

由于4个因子在较大程度上反映了原变量的大部分信息,其累计贡献率达到87.262%,因此将因子的方差贡献率作为综合评价的权重。4个因子按各自的方差贡献率加权相加为综合评价得分,表达式为:

G=25.294%G1+24.32%G2+22.069%G3+15.578%G4

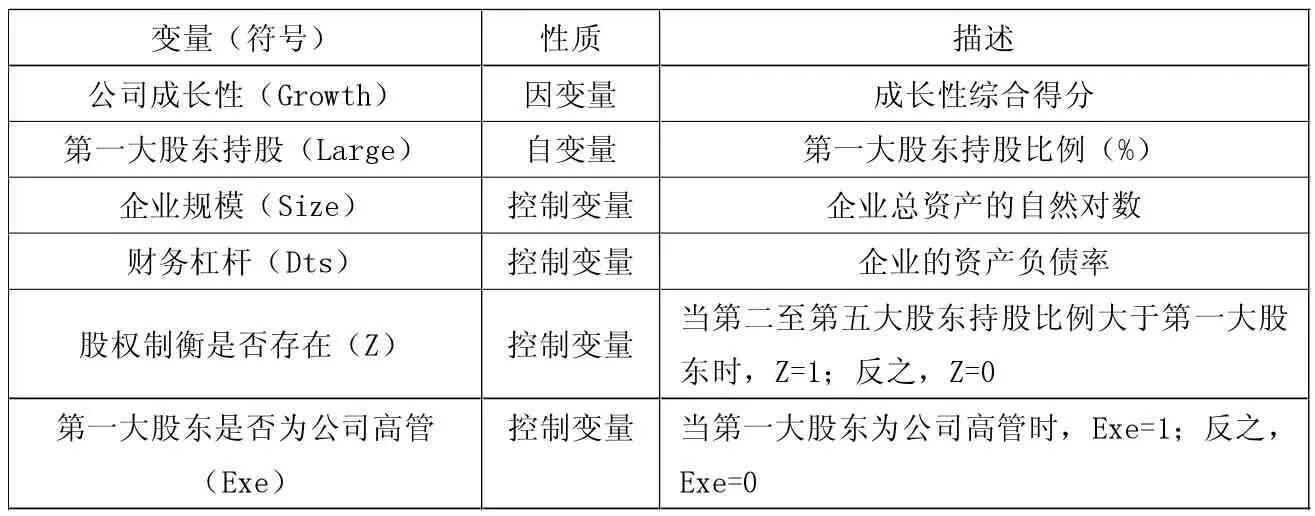

(三)变量选取和模型构建

1.因变量:本文因变量是创业板上市公司成长性。根据创业板上市公司成长性的特点,通过构建成长性综合指标衡量企业的成长性。

2.自变量:本文主要研究创业板上市公司第一大股东持股比例对成长性的影响,因此将第一大股东持股比例作为自变量。

3.控制变量:我国创业板上市公司多为中小型创业型企业,股权集中度较高,且第一大股东经常为公司高管,实际参与公司日常经营管理。将股权制衡是否存在和第一大股东是否为公司高管作为控制变量,是为了研究存在股权制衡或者第一大股东同时担任公司管理层的情况下,对其持股比例的激励和防御效应所产生的影响。选择企业规模和财务杠杆为控制变量,主要是控制公司规模和企业财务政策对研究结果的影响。

具体的变量说明及描述见表2。

本文设计了一个二次计量模型,通过该模型描述了第一大股东持股和公司成长性之间的曲线关系,并考察第一大股东持股比例的区间特征。此计量模型公式表述如下:

其中Growth代表公司成长性,large为第一大股东持股比例,size为企业规模,dts为企业资本结构,Pi为一组虚拟控制变量。本文通过运用因子分析法得出企业成长性综合得分,作为公司成长性的衡量指标。

(四)描述性检验(见表3)

表3显示,我国创业板第一大股东持股比例的平均值和中位数均在30%-35%之间,最大值高达69%,表明我国创业板的股权集中度较高,第一大股东在企业拥有较大的权利,能够对公司管理实施有效的控制。而成长性综合指标的均值和中位值均小于零,表明我国创业板上市公司的成长性并不乐观,这与市场预期产生了严重背离,需要进行深入分析寻求其原因。

表2 变量定义表

表3 主要研究变量的描述性统计

表4 第一大股东持股与公司成长性的回归结果

五、实证分析

(一)回归结果:第一大股东持股和公司成长性的曲线关系及最值分析

本文根据建立的计量模型,对样本数据采用最小二乘法进行回归分析 (结果如表4所示),旨在分析第一大股东持股对公司成长性的影响,进而判断第一大股东的激励效应与防御效应。

模型1、2的回归结果显示,无论控制变量对其是否有影响,第一大股东持股与公司成长性均呈现二次曲线关系,且模型的拟合度较高,回归系数均显著,认为模型有效。分析模型1、2的回归系数可知,第一大股东持股与公司成长性呈倒U型关系,因此第一大股东持股在不同区间时,其对公司成长性的影响效应是不同的。

根据模型2,拟合的二次曲线的最大值对应的x为36.12%。在x=36.12%处,二次曲线的二阶导数等于0。模型2拟合的二次曲线呈倒U型状态。通过对曲线进行观察可发现,当第一大股东持股在0-36.12%之间时,公司成长性与第一大股东持股比例正相关;当第一大股东持股比例高于36.12%时,公司成长性与第一大股东持股比例负相关。此曲线反映了第一大股东持股对公司成长性的影响具有区间效应:当第一大股东持股比例较低时,第一大股东利用其控制权有效监督经营者,能够降低治理成本提高治理效率,发挥其激励效应促进企业成长;当第一大股东持股比例过高时,为了自身利益,大股东可能倾向于保守的投资战略和财务政策,甚至侵占其他中小股东的利益,不利于公司的成长。第一大股东持股与公司成长性呈倒U型关系,证实了第一大股东的激励效应和防御效应,从而证实了本文提出的假设。

(二)第一大股东是否为公司高管的影响

我国创业板上市公司多为家族企业,而控制权与经营权两权合一是家族企业的显著特征。为了检验第一大股东同时担任公司高管是否对激励效应和防御效应有影响,本文在模型1、2的基础上,引入第一大股东是否为公司高管的虚拟变量,回归结果见下页表5。

模型3、4的回归结果显示,在引入第一大股东是否为公司高管的虚拟变量后,并没有从根本上改变第一大股东的激励效应和防御效应,第一大股东持股与公司成长性仍然呈倒U型关系。这也就表明,在创业板上市公司,第一大股东普遍为公司高管的情况下,第一类代理问题,即控股股东与经营者之间的矛盾较少出现,有利于公司的成长。

表5 第一大股东持股与公司成长性的回归结果 (引入Exe变量)

表6 第一大股东持股与公司成长性的回归结果 (引入Z变量)

(三)股权制衡的影响

当第一大股东持股比例过高时,适度的股权制衡可以防止大股东侵占公司资产,损害其他股东利益。同时有利于其他股东监督大股东的行为,从而提高公司价值,改善公司治理,促进企业持续成长。为了考察股权制衡度对第一大股东激励和防御效应的影响,本文在模型1、2的基础上引入股权制衡的虚拟变量,回归结果见表6。

模型5、6的回归结果显示,股权是否存在制衡对创业板成长性没有显著影响,且不改变第一大股东与公司成长性之间倒U型的曲线关系。股权制衡无显著影响可以解释为在创业板上市公司多为家族企业的情况下,前几大股东多为一致行动人,股权制衡没有发挥其应有的作用。除此之外,股权过度制衡减少了第一大股东的持股比例,弱化其激励效应,不利于企业的成长。

六、结论、政策意义及不足

本文以我国创业板上市公司为研究对象,以近五年的数据为基础,考察了第一大股东持股比例对创业板上市公司成长性的影响,并实证分析出第一大股东最佳的持股比例区间。当第一大股东持股低于36.12%时,有利于大股东发挥其自身优势,降低公司治理成本,提高公司治理效率,充分发挥大股东的激励效应,促进企业成长;当第一大股东持股比例大于36.12%时,随着持股比例的增高,第一大股东处于防御心理,开始寻求保守的投资和融资政策,抑制了企业成长。

第一大股东与创业板上市公司成长性呈倒U型的关系表明,不断完善我国新兴创业型企业的治理结构,要充分考虑第一大股东持股的区间效应,充分发挥其激励效应,不断消除其防御效应。对于初创期的创业板上市公司,第一大股东持股有利于发挥其激励效应,但随着创业板的不断发展,也要充分考虑股权制衡的问题,从而能够对控股股东形成一定的制约,防止其“掏空”行为,有利于企业获得持续的竞争优势,实现创业板上市公司的持续成长。结合目前我国的发展现状,我国创业板上市公司第一大股东持股比例均值为33.55%,并未达到36.12%的最优持股比例,影响了创业板上市公司的成长性,因此第一大股东持股比例仍具有一定的上升空间。

本文的研究仍存在着一些不足之处:首先,只从财务指标方面衡量了创业板上市公司的成长性,没有综合考虑其他因素,因此具有一定片面性。其次,本文仅仅从第一大股东持股比例单一方面考察了其对创业板上市公司成长性的影响,但现实中企业成长性受到多方因素的影响,因此其他因素如何影响创业板上市公司成长性有待进一步研究。