我国治理城市交通拥堵的引导性思维与差别化对策

艾文卫+等

导读:目前国内城市主要从供给管理和需求管理两个角度出发治理交通拥堵问题。供给管理包括增加新的道路资源和改善已有道路运行效率两种途径;需求管理包括限制机动车保有量、限制机动车使用量以及鼓励公众使用公共交通工具三种措施。通过梳理和评价各种治堵模式,我们可以看到,城市治堵重在“疏”而非“限”,限购、限行等措施宜作为短期之策。从长远来看,应通过优化城市规划布局、加强公众素质教育、发展城市公交系统来解决城市拥堵问题。

关键词:交通拥堵;治理模式;供给管理;需求管理

DOI:10.3969/j.issn.1674-7739.2015.05.013

一、引言

一个城市的交通道路本质上是一种公共资源,一方面人们不需缴费便可使用从而具有非排他性,另一方面随着车辆的增多会造成拥堵从而具有竞争性。难逃多数公共资源的厄运,交通道路同样上演了“公地悲剧”。对于整个社会而言,道路上每增加一辆私家车就增大了交通体系拥堵的可能性,延长了大多数人的出行时间和提高出行成本,并且排放的尾气加重了空气污染;而对于个人而言,驾驶私家车的边际成本不过是燃油费的支出,个人边际成本远远小于社会边际成本,个人往往会过度使用私家车(饶旭勇,2011)。[1]

正统的福利经济学认为,对于外部不经济导致的市场失灵,国家应当采取征税等方式予以管制,从而使外部成本内在化,以约束和减少这种行为;而科斯定理指出市场存在缺陷的根源在于产权界定不清晰,只要产权明确,并且交易费用为零,那么不管初始产权格局如何分配,自由市场机制总能引致最有效率的结果(段文斌等,2007)。[2]将科斯定理运用到交通治理中,即如果明确规定有车的人有权无限制驾驶车辆或者无车的人有权不受交通拥堵之苦,不管初始权利如何界定,只要两个利益群体谈判费用为零,那么他们就能通过自由谈判达成合意的支付补偿结果,从而使得边际收益等于边际成本,实现最佳的私家车使用数量。

但是,立足现实,运用科斯定理来解决交通问题显然不明智也不可能,因为涉及的利益群体太庞大,谈判费用高不可估。因此,为了治理由交通道路的准公共品性质和私家车使用的负外部性带来的交通拥堵问题,各国政府都采取福利经济学的观点进行管制,由此衍生出各种治堵措施。

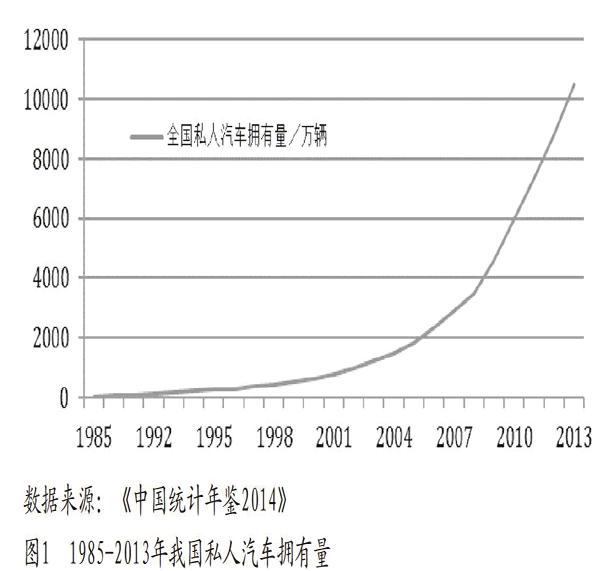

随着经济发展和人均收入水平的提高,如图1所示,我国私人汽车拥有量逐年增长,特别是自2000年以来增长迅猛,到2013年全国共有10 501.68万辆私人汽车,大概每13个人中即有一人拥有一辆私人汽车,而1985年这一比例为每3715人中才有一辆,2002年每200人中拥有一辆①。在此背景下,城市交通拥堵问题日益凸显,各地政府纷纷出台各种治堵方案。本文拟对国内城市主要交通拥堵治理模式进行比较与评价,以期为政策制定提供借鉴。

二、城市交通拥堵治理模式考察

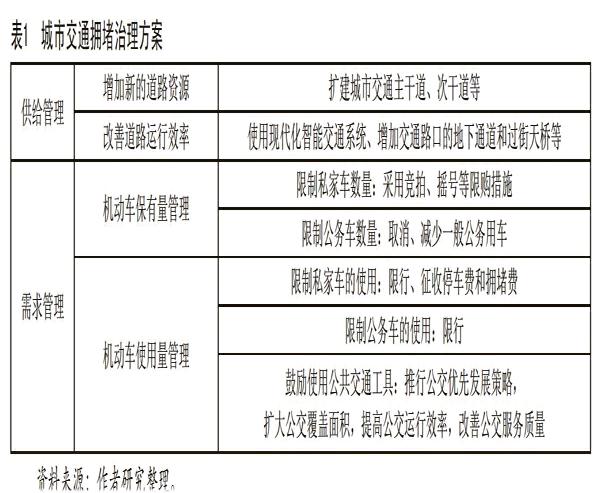

交通拥堵的本质是路上车流、人流量超过了道路的最大负荷导致道路拥挤,换言之,对道路的需求超过道路的供给。因此,为了治理交通拥堵问题,如表1所示,可以从供给管理和需求管理两个角度出发,通过平衡供需来实现道路运行通畅。从供给方面来看,包括两种思路:(1)增加新的道路资源,(2)改善已有道路运行效率;从需求方面来看,包括两种途径:(1)机动车保有量管理,(2)机动车使用量管理。

(一)供给管理

供给管理从扩大道路负荷角度出发来解决交通拥堵问题。一方面,可以通过扩建城市交通主干道、次干道等途径来增加道路供给,分散原来道路的车流、人流,缓解核心路段的交通压力,或者借鉴巴黎的做法按照环城干道加放射路网的格局建设城市道路系统,避免单一通道造成的交通拥挤。另一方面,可以通过加强交通运行管理来提高既有道路的通行能力和运行效率,具体途径包括:使用现代化智能交通系统ITS来提高交通管理自动化水平,譬如应用电子收费系统、城市信号控制系统等(丁立民等,2013)、[3]交通违法行为自动识别取证系统;对车流较大的交通路口进行升级改造,譬如增加地下通道和过街天桥来疏导人流,避免车、人争道。

从供给出发治理交通问题对于公众而言是帕累托最优的,不用损害任何人现有的福利水平就可以增进全社会的福利。但是,道路扩建需要政府投入巨额的建设资金并周期较长,非一朝一夕就能完成,如果完全不采取限制需求的措施,那么机动车增长的速度肯定快于道路供给的增长,使得供给管理难以收到实效(宣昌勇等,2013)。[4]而且,对于已经完成规划建设的城市,在现有道路设施基础之上进行扩建、改造的空间并不大。即便能够顺利进行,根据交通经济学中的“唐斯定律”,新的道路供给会诱发新的交通需求,高峰时期城市通勤路段的车流量总是会上升到它的最大容量(Downs,1962)。[5]因此,治理城市交通拥堵问题,重点在于需求管理。

(二)需求管理

需求管理从减少交通需求出发来解决交通拥堵问题,是一种针对交通的发生源进行控制的方法,核心是引导人们的出行方式(何玉宏等,2013)。[6]其中,机动车保有量管理的主要目的是控制机动车数量增长,防止日后交通状况进一步恶化,具有防患于未然之效;机动车使用量管理则是直接针对当下交通拥堵问题进行对症下药,能起到立竿见影之效。

1.机动车保有量管理

机动车的保有量管理是从限制私家车数量和公务车数量两方面同时进行的。

(1)限制私家车数量

从实践中来看,限制私家车数量主要通过限牌令来实现,通常采用有偿竞拍和无偿摇号两种方式来分配定额汽车牌照。上海从1994年开始采用拍卖政策来分配私车牌照,成为国内第一个出台限购令的城市,开创了竞拍限牌的先例;北京在2010年12月23日出台《北京市小客车数量调控暂行规定》,限定小客车年度增量总数,并首创摇号的方式来无偿分配牌照指标。之后,各个城市效仿上海的竞拍、北京的摇号,并结合自身实际情况推出相应的限购政策来缓解交通拥堵问题:譬如,贵阳市规定对2011年7月12日以后新登记的小客车核发两类号牌,一类是禁止驶入一环路以内(含一环路)区域但核发数量不受限制的普通牌照,另一类是准许驶入所有道路但受到配额管理的专段号牌,并采取摇号的方式来分配月度指标②,该规定看似是限购政策、本质上属于对核心区域予以限行的措施;广州从2012年8月1日起试行中小客车年度总量调控管理,并采取“环保+摇号+竞价”的折中方式来分配增量指标,具体的配置比例为1:5:4,即增量指标中的10%专供新能源车摇号、50%用于普通车摇号、剩余的40%用于普通车竞拍③;天津自2013年12月16日、杭州自2014年3月26日、深圳自2014年12月29日起也均采用无偿摇号和有偿竞价相结合的方式来限牌。

有偿竞拍和无偿摇号都是在给定一定数量的牌照配额下实现稀缺资源配置的手段。竞拍重视效率,借鉴英式拍卖方式,每个人攀升出价最后价高者得,潜在逻辑是出价更高的人自然是需求更强烈的人,边际成本反映边际效用,因此政府的目标是在既定资源水平下最大化社会效用。摇号重视公平,借鉴纯概率事件,每个人机会均等地去等待随机分配结果,潜在逻辑是每个人效用均等,社会总效用在给定配额时就提前确定,因而政府的目标就是在既定总效用水平下的最大化公平。广州、天津等地采用摇号和竞拍双系统来分配牌照,是对公平和效率的兼顾。在实际运行过程中,拍卖和摇号都暴露出一些弊端。以上海拍卖为例,首先,随着购车需求与日俱增,“一牌难求”的形势愈加严峻,竞拍价格逐年攀升,与此同时也催生了黑市交易本地牌照、黄牛代办异地牌照等灰色产业链(刘德吉,2008),[7]使得限牌治堵的作用大打折扣;其次,每次竞拍不管成功与否需缴纳100元费用,该项收费的合理性备受争议;最后,拍卖制度多变,一开始是有底价、不公开拍卖,2000年改为无底价、公开拍卖,2014年设置全年统一“警示价”来稳住价格,无疑增加了公众的学习成本。以北京为代表的摇号制度的最大问题在于,由于摇号是免费的,因此凡是具备资格的人都倾向于申请摇号,导致摇号池基数迅速膨胀,中签概率不断下降,真正有效需求难以得到满足(宣昌勇等,2013)。[4]据统计,北京市2015年第2期普通小客车摇号共收到2 353 439份有效个人申请,而同期配置指标仅为18 351个④,如果不考虑阶梯中签率⑤,当期人均中签概率为0.78%;如果考虑阶梯中签率,那么当期的摇号基数序号总数为3 166 372个,参与摇号次数在24次(含)以下的人的中签率按基准中签率计仅为0.58%,参与摇号次数在24次以上的人的中签率按基准中签率2倍计也仅为1.16%。

拍卖重在效率、摇号重在公平,但由于存在“上有政策、下有对策”的策略性行为,这些机制在某种程度上都偏离了机制设计者的初衷,将两者结合起来分配有限牌照资源,能够平衡公平和效率,促进社会总效用的提升。但是不管分配机制如何改进,限购始终是一种懒政表现,剥夺了人们自由享受现代交通工具的权利,对于限购后有买车需求的人非常不公平,而且由于提高了购买成本,人们会倾向于购买更加昂贵的进口车来实现一步到位,无疑会损害民族汽车品牌。

(2)限制公务车数量

虽然私家车是造成交通拥堵的主要源泉,公务车对交通拥堵同样负有责任,因此治堵不能只针对私家车,也要控制公务车数量的增长,甚至是削减已有公务车的数量。长期以来,与公务车相关的浪费、滥用、特权等现象一直为社会所诟病,控制、减少公务车数量不仅能起到缓解交通拥堵之效,而且还能帮助政府部门减少财政支出、树立廉政形象。北京为了解决“首堵”问题,在2010年底出台治堵新政,明确规定“十二五”期间全市各级党政机关、全额拨款事业单位不再增加公务用车指标⑥。即便如此,社会舆论认为这也只是北京市公务车改革的最低标准,公务车总体上是过量的,应该进一步地减少当前公务车的保有量。而其他城市在公务车问题上显得态度模糊、左右摇摆。譬如,广州市2011年初拟定的中心城区治堵方案意见稿中提出到2015年不再新增公务用车,但最终公布的工作措施中却删去该言辞,仅对公务车使用作了泛泛规定。然而,随着中央政府于2014年7月16日出台公务车用车制度改革方案⑦,要求取消一般公务用车、鼓励普通公务出行社会化,并且给定地方政府2~3年过渡期,届时全面完成公务用车制度改革,这无疑是给地方政府打了一针强心剂,公务车改革势在必行。但由于涉及对特权的治理,公务车改革进程必然受到一些利益群体的阻挠,而且取消公务车后如何配套相应的补贴措施,以及对取消的公务车如何处置才能避免国有资产流失,这些问题的存在都增加了公务车改革的难度,通过取消、减少公务车来缓解交通拥堵问题任重而道远。

2.机动车使用量管理

控制机动车保有量的措施只能延缓机动车增长速度,最终机动车数量还是会增长到一个城市的饱和点,而且决定和影响交通拥堵程度的不是汽车保有量而是汽车使用量(刘德吉,2008),[7]因此必须在控制保有量的同时对机动车使用量加以管理。一方面,要限制私家车和公务车的出行频次,另一方面,要鼓励公众多使用公共交通工具。

(1)限制私家车使用

为了减少私家车的使用,通常可以采取两种手段:一是行政手段,政府部门颁布法令条例对车辆的行驶作出强制性限定,也就是通常所谓的限行举措,针对特定车辆在特定时间进入特定路段予以规定,譬如本地车按尾号限行、外地车禁止驶入核心城区等;二是经济手段,直接针对现有车主征收各种费用,提高出行成本,使个人边际成本接近社会边际成本从而降低活动水平,具体措施包括提高停车费、征收拥堵费等。

大多数存在交通拥堵问题的城市都会采取限行措施,因为相比限购,限行在情感上更能为公众所接受。北京在2007年奥运测试赛期间开始试行单双号限行,即单日单号车上路、双日双号车上路,2008年10月11日开始正式实行工作日五日制尾号限行措施,将全部机动车尾号分为五组,每个工作日限行一组,限行范围为五环内早七点到晚八点,该项措施屡被延长将继续实施到2016年⑧。除此之外,北京市规定非京牌照的载客汽车禁止在工作日7时至9时、17时至20时在五环内行驶,可以行驶的时间段内必须遵守尾号限行规定。其他城市也都推出类似的限行政策,例如上海、深圳和广州都针对悬挂外地牌照的小客车或载货汽车所允许行驶的路线、区域和时间段进行限定。虽然限行是一种行之有效的治堵办法,但其本身也存在一些争议。首先,限行细则繁杂琐碎,且各个城市的具体规定都不相同,这无疑增加了人们的出行难度,特别是需要开车前往异地的人们必须提前花费精力研究目的地是否限行。如果是限行的话,那么要研究在什么时间、哪个路段针对何种车辆限行。其次,限行本属于一种临时性地方交通管理措施,但由于缺少有效的替代方案如今变成一种常态化的举措,使得机动车所有人必须长期让渡一部分财产使用权,其长期实施的合法性受到质疑。因此,限行治堵固然重要,但也不宜过度影响人们的正常出行。

如果说限行作为一种行政干预手段,是比较简单粗暴的治堵方式,那么,通过收费这一经济手段来缓解交通拥堵问题,大有一种“一个愿打、一个愿挨”之意。国际上许多城市也采取过这类措施,譬如东京在市区内征收高昂的停车费,伦敦、纽约和新加坡对进入市中心或核心商业区车辆征收道路拥挤费来限制汽车使用量。我国城市目前主要借鉴停车费这一交通需求管理模式,北京从2011年开始上调停车费,中心城区起步价从2元每小时上升至10元每小时;广州从2014年开始也上调中心城区住宅停车场和商业配套停车场的费用,最高达16元每小时。但是停车费上涨也存在两个问题:一来可能导致咪表停车场遇冷、乱停车现象增多,对此东京的做法是聘用民间监督员治理乱停车,这无疑增加了执法成本;二来治堵效果似乎并不明显,这也是最受质疑的一点,除非像东京那样将停车费提高到一个令人望而却步的水平(每小时收费600~1500日元不等),并且各个停车场严格执行统一收费标准,否则上调停车费并不能真正起到减少私家车出行频次、解决交通拥堵问题的作用。鉴于伦敦等城市的成功经验,北京、上海等多个城市在几年前即开始研究征收拥堵费,但至今未能付诸实践,主要是因为存在如下几个难题:第一,征收技术问题,人工征收成本太高且有可能加剧交通拥堵,电子征收目前尚不具备成熟的技术;第二,外延支撑系统不完善,目前的公共交通服务和运营能力尚无法承担征收拥堵费后产生的大量公共交通需求(赵蕾,2013);[8]第三,反对的声音较多,一方面公众抱怨税费负担太重,另一方面质疑该项措施对私家车主不公平,因为交通拥堵是由私家车和公务车共同造成的,征收拥堵费能够限制私家车的使用,但对政府买单的公务车却缺乏制约作用,道路可能因此成为特权阶层的专属资源。但随着技术条件的成熟以及其他外延支撑系统的完善,征收拥堵费将是必然的趋势。

(2)限制公务车使用

国际上凡是拥有成功治堵经验的城市,无一不对公务车使用进行严苛的限制。而在我国,公务车长期以来是治理的死角,公车私用、滥用现象非常严重,不少公车变成领导专车,使用频次远远高出正常公务需求。正因为如此,通过限制公务车的使用来治理交通拥堵大有可为。以北京为例,在2006年举行中非合作论坛期间,未对社会车辆采取任何限行措施,但是规定中央驻京单位按照50%、北京市属机关单位按照80%的比例共封存50万辆左右公务车,交通状况得到明显改善(饶序勇,2011)。[1]后来,响应国务院《关于深入开展全民节能行动的通知》的政策呼吁,北京正式推出公务车限行方案,规定辖区内的党政机关、事业单位和国有企业的公务车按车牌尾号每周停驶一天,既为节能减排,也为解决公务车致堵问题。

事实上,相较于私家车,对公务车限行更加困难,目前也仅有少数城市采取该措施。一方面,如同取消、减少公务车数量一样会遭到利益团体的阻挠难以付诸实践,即便予以实行,如果缺少相应的监督机制和问责机制也很难收到实效;另一方面,如果限行是可行的,说明公务车是冗余的,更应该做的是从源头上减少公务车的保有量。

(3)鼓励使用公共交通工具

限购、限行在较长的时期内能够预防交通堵塞情况进一步恶化,但解决城市拥堵问题,最终还是要依赖发达的公共交通系统,限购、限行为城市公交体系的建设和完善赢得宝贵的时间。通过扩大公交覆盖面积、提高公交运行效率、改善公交服务质量、降低公交收费标准,使得运载量大、人均资源耗用少的公交成为人们的出行首选,汽车保有量和使用量自然会慢慢减少,交通拥堵问题也可迎刃而解。以东京为例,得益于发达的公共交通、尤其是轨道交通,工作日公交出行率达到80%~90%(赵蕾,2013),[8]因此尽管经历了急剧的城市膨胀,如今平均行车速度反而比30年前提高一倍。相比之下,我国各大城市的公交运营能力和质量显然有待提高。以“首堵”北京为例,尽管近几年大规模建设轨道交通,已经拥有世界上最长的城市线网,但仍存在换乘不方便、高峰时段异常拥挤、舒适性不够等问题,公交车也存在类似的问题并且还经常晚点。2012年北京的公交出行率为44%,仅为日本的一半(北京交通发展研究中心,2013)。[9]

为了鼓励人们更多使用公共交通工具,充分发挥公共交通作为城市交通骨干的作用,各个城市除了增加公共交通供给量,更应该注意提高其质量,包括舒适性、准点性、方便性、经济性等方面。具体措施有:改进公共交通工具的内部设计,使得空间更宽敞、空气更流通、座位更舒服、环境更整洁;推行公交优先系统(BRT),在城市主干道上增设公交专用通道和停靠点,提高公交车辆速度;合理安排地铁和公交车站点,实现公交和地铁的无缝衔接以便于人们换乘;推行公交低价策略,通过财政补贴来降低公交车和地铁的收费水准。

三、启示

目前我国各大城市的治堵方案基本上是围绕供给管理和需求管理来进行的,并且较多地采用“限”的思路。但是治堵方案牵一发而动全身,须权衡多方利益,包括有车族和无车族、私家车和公务车、公众和政府的利益权衡。譬如限购等汽车有保有量管理措施触及无车族的利益,限行等汽车使用量管理措施触及有车族的利益,限购、限行从某种程度上都是对公众权利的剥夺,都不应该作为长远之策。

日本的经验告诉我们,治堵关键在于“疏”而非“限”,应该跳出“头痛医头、脚痛医脚”的窠臼,从一个更长远、更宏观的角度来考虑治堵问题,做到标本兼治。一方面,要加强城市规划、优化城市布局,疏解和弱化中心城功能,将部分功能向外城、新城转移,避免居住、医疗、就业、教育、商业、娱乐等公共服务设施在中心城过度集聚,以此来疏散人流和车流、减少中心城的通勤压力(周银香,2014)。[10]另一方面,要加强对公众的教育和宣传,引导公众树立文明出行、绿色出行的理念,公众不仅自觉遵守交通规则,减少因违规乱行而导致的交通不畅现象,并且自发地使用自行车、公共交通工具出行,为城市交通减负。

说明:本文系国家社科基金项目“新型城镇化进程中我国城市交通拥堵的评估体系、治理模式与政策组合研究”(批准号:14BJY043)阶段性成果。

注释:

①利用《中国统计年鉴》中得到的全国总人口数除以全国私人汽车拥有量得到。

②见《贵阳市小客车号牌管理暂行规定实施细则》。资料来源:http://xkczd.gz163.cn/Proposer/ProposerNews1.aspx,贵阳市小客车专断号牌管理信息系统,2011-07-11。

③见《广州市中小客车总量调控管理试行办法》。资料来源:http://jtzl.gzjt.gov.cn/index/gbl/2012731/1343740268517_1.html,广州市中小客车指标调控管理信息系统,2012-07-31。

④北京市个人普通小客车月度配置指标为17600个,加上2014年8月26日中签过期未用而纳入2015年第2期的751个指标,故当期总指标为18351个。资料来源:http://www.bjhjyd.gov.cn/jggb/2015424/1429872654382_1.html,北京市小客车指标调控管理信息系统,2015-04-25。

⑤《北京市小客车数量调控暂行规定》实施细则(2013年修订)第三章第十五条规定,根据个人参加摇号的累计次数设置阶梯中签率,随着参与摇号次数的增多中签概率相应提升。资料来源:http://www.bjhjyd.gov.cn/bszn/20131128/1385625116338_1.html,北京市小客车指标调控管理信息系统,2014-12-28。

⑥见《北京市政府关于加大力度缓解交通拥堵工作的意见》。资料来源:http://zhengwu.beijing.gov.cn/gzdt/gggs/t1145922.htm,首都之窗,2010-12-23。

⑦参见http://politics.people.com.cn/n/2014/0717/c1001-25290945.html,人民网,2014-07-17。

⑧参见http://www.bjjtgl.gov.cn/jgj/mtlj/370405/index.html,北京市公安局公安交通管理局,2015-04-07。

参考文献:

[1]饶旭勇.摇号政策正当性探析——《北京市小客车数量调控暂行规定》评析[J].研究生法学,2011(6):132-141.

[2]段文斌,陈国富,等.组织、激励与制度——对非价格机制的经济分析[M].北京:中国财政经济出版社,2007.310.

[3]丁立民,张恬亚.论交通拥堵治理之“道”[J].中国人民公安大学学报(自然科学版),2013(3):31-35.

[4]宣昌勇,艾文卫,张昊.我国大中城市小客车限购困局的成因与突破——以北京“摇号”制度为例[J].管理世界,2013(8):173-174.

[5]Downs A. The Law of Peak-Hour Expressway Congestion[J].Traffic Quarterly,1962,16(3):393-409.

[6]何玉宏,谢逢春,郝忠娜.国内外城市交通拥堵治理分析及借鉴[J].城市观察,2013(2):136-144.

[7]刘德吉.上海车牌拍卖的政策效应分析——基于公共政策视角[J].产业与科技论坛,2008(1):130-133.

[8]赵蕾.城市交通拥堵治理:政策比较与借鉴[J].中国行政管理,2013(5):82-85.

[9]北京交通发展研究中心.2013北京市交通发展年度报告[R].2013:2.

[10]周银香.城市交通治堵策略评价模型及实证研究——以杭州市为例[J].城市问题,2014(9):87-93.

责任编辑:张 炜