前缀,前置辅音还是二者兼而有之——有关汉藏语系音节结构构拟的讨论

(中国社会科学院民族学与人类学研究所,北京100081;语言能力协同创新中心,江苏徐州221009)

(中国社会科学院民族学与人类学研究所,北京100081;语言能力协同创新中心,江苏徐州221009)

原始汉藏语系语言的音节结构究竟是什么样子的?尤其是音节起首的辅音丛究竟是什么性质的,是前缀还是复辅音的前置辅音?这个讨论涉及原始汉藏语系语言究竟是单音节的词根语,还是多音节的语言,涉及原始汉藏语系语言音节的起头有没有三合、四合的复辅音,涉及现在保留在部分藏缅语族语言里的复辅音的来源问题,究竟是形态成分拼接而成的,还是原始母语本来就有的,它是不是词根的一部分,在构拟原始汉藏语系同源词词根的时候要不要构拟这些前缀,还涉及我们如何解释汉藏语系语言的许多历史音变规则。本文就这个问题与学术界的同行开展讨论,提出区别前缀与复辅音的前置辅音的8条原则。以求教于学术界。

汉藏语系语言;前缀;复辅音;前置辅音;音节结构

一、问题的提出

2013年8月,在美国达特茅斯举行的第46届国际汉藏语会议上,美国学者马提索夫在他的学术报告中,介绍了他主持的大型项目汉藏语词源词典的规模、特点等,尤其值得注意的是他对原始汉藏语的同源词进行了全面的构拟,提出了他一整套的构拟理论和方法。其中一个重要理论就是构拟了原始汉藏语系的音节结构框架。随后,我在会议提问阶段向报告人发问,提出对音节构拟的不同看法。主要观点是应该区分前缀和复辅音的前置辅音。我的主要观点是:前缀是形态,不是词根的一部分,不需要构拟,只有复辅音的前置辅音才是词根的一部分,应该构拟他的不同形式。因此在原始汉藏语构拟的过程中应该区分前缀(prefix)和前置辅音(pre-initial)。那次讨论在会上没有结果,讨论延续到晚上的宴会。双方约定在下一次汉藏语系会议上作为一个专题开展讨论。

2014年在昆明云南师范大学召开的第47届国际汉藏语会议上,马提索夫应约做大会主旨报告,报告的主题仍然是这个问题。但是此次会议没有就这个问题开展专题讨论,而是在不同的场合分别就这个问题进行讨论。本人就只是在当天下午的小组分会场宣读了这篇论文的要旨。马提索夫还专程来这个分会场听了我的发言。但后来,我们再也没有就这个问题展开过认真的讨论。这次我希望用专题的形式再就这个问题开展进一步的讨论,以便对汉藏语系(藏缅语族)音节、语法等方面的问题开展实质性的讨论。

二、文献语言和现实语言里的例证

原始汉藏语音节结构构拟的形式涉及我们对汉藏语系语言的最早的语音面貌究竟是什么样的认识问题。也涉及从原始汉藏语到现代汉藏语系各语言的历史音变的轨迹、方式、走向等许多重大理论问题,因此对这个问题的讨论和认识清楚以后,随之而来的其他问题也就比较容易取得一致意见。

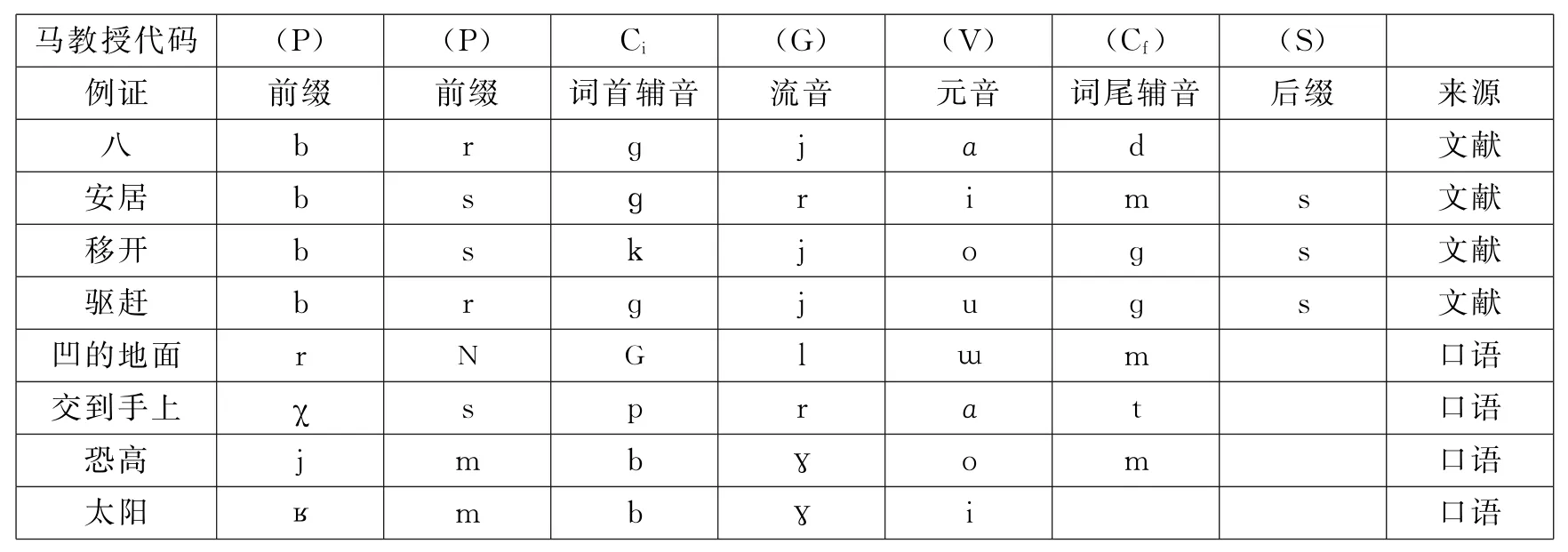

关于这个问题其实也是汉藏语系历史比较研究中的一个热点问题。有许多专家学者对此问题都有文章讨论。据我所知,马提索夫本人对这个问题的讨论早在20世纪90年代就已经开始了。我记得上个世纪90年代马教授送我一篇文章的复印稿中就有这个问题的讨论。他在该文章中构拟的原始汉藏语音节结构的形式为①请参阅James A.Matisoff:“Sino-Tibetan Linguistics:Present and Future Prospects”Anthropol,1991,20:469~504。关于这个音节结构构拟框架,马教授有一个说明,现原文抄录如下:P=prefix,Ci=initial consonant,G= glide(-r--w--y-),:=vowel length,Cf=final consonant,and s=suffixal-s。:

前缀 前缀 词首辅音 流音 元音 长度 词尾辅音 后缀后来,在他的一系列著作和文章中一直坚持这一学术观点,20多年过去了,直到现在,马提索夫仍然坚持这个看法,可见,这个学术观点对于他来说是一贯的,不可动摇的。直到这次在昆明举行的第47届国际汉藏语会议,虽然会议没有为这个主题安排一个专题讨论,但是他的大会发言仍然是围绕这个主题在进一步论述他的观点。

明眼人一看就知道,这个理论源于7世纪创制的藏文的音节结构。我们从《藏汉大辞典》、《汉藏对照拉萨口语词典》的许多词目,可以举出许多类似的例证。如:bsɡrims“安居”,brɡjɑd“八”,bskjoɡs“移开”,brɡjuɡs“驱赶”。

在现实语言里,也不乏这一类的例证。例如,拉坞戎语、嘉戎语、尔龚语中,就有不少这方面的例子:拉坞戎语:zvɡre55“梭镖”、χsprɑt“交到手上”。①尹蔚彬.业隆拉坞戎语研究[M].北京:民族出版社,2007:31.

嘉戎语里也有类似拉坞戎语中的复辅音例证:如jmbɣom“恐高”,rmbɣo“鼓”,ʁmbɣi“太阳”,rNGlɯm“凹的地面”②向柏霖.嘉戎语研究[M].北京:民族出版社,2008:24~30.,此外还有如ʑmbr、ʑŋɡr、rmbj等4个辅音结合的复辅音和ps、ms、ks、ŋs等复辅音韵尾。至于3个辅音结合而成的复辅音,数量就更多、分布就更加广泛了。

根据文献语言或实际口语中的例证,我们大体可以将马教授的音节构拟简化为下面的表格。但是在实际语言或文献语言里是否是前缀就值得讨论了。另外原始汉藏语系(藏缅语族)元音是否分长短,也有不同的看法。上表中前4行的例证是从藏文中找出的例子,后4行是从实际口语中选出的例子。

马教授代码(P) (P) Ci (G) (V) (Cf) (S) b例证前缀前缀词首辅音流音元音词尾辅音后缀来源八r ɡ j ɑ d 文献安居b s ɡ r i m s 文献移开b s k j o ɡ s文献凹的地面r N G l ɯ m文献驱赶b r ɡ j u ɡ s口语恐高j m b ɣ o m口语交到手上χ s p r ɑ t口语太阳ʁ m b ɣ i 口语

类似马教授的观点,在国内也有一些学者有相类似的看法。例如《藏语词族研究》的作者张济川教授就认为,藏语的前加字、上加字都是有语法意义的词缀。他在书中写道:“藏语书面语有g-、d-、b-、m-、v-、r-、l-、s-共8个辅音前缀。”③张济川.藏语词族研究——古代藏族如何丰富发展他们的词汇[M].北京:社会科学文献出版社,2009:259.可见他也是把藏语的前加字和上加字都看做词缀的。

三、问题的实质

有关这个问题的讨论,主要涉及原始汉藏语系语言究竟是单音节的词根语,还是多音节的语言,涉及原始汉藏语系语言音节的起头有没有三合、四合的复辅音,涉及现在保留在部分藏缅语族语言里的复辅音的来源问题,究竟是形态成分拼接而成的,还是原始母语本来就有的,它是不是词根的一部分,在构拟原始汉藏语系同源词词根的时候要不要构拟这些前缀,还涉及我们如何解释汉藏语系语言的许多历史音变规则。因为一些被人们认为前缀的语音成分,后来由于历史音变的结果,已经成为现在许多语言里词根的一部分,几乎是难解难分。我们为什么一定要把这些语音成分看作前缀,而不是词根的一部分?再就是现在一些存古现象比较多的藏缅语族语言里,我们仍然能够清楚地看到既存在大量表示语法意义的前缀,又存在大量没有语法意义的复辅音,在这些语言里,作为表达语法意义的前缀与没有语法意义的前置辅音是有明显区别的。

根据我个人的长期观察和研究,我认为,在讨论这些问题的时候,有以下几点是应该加以注意的:

(一)在实际口语里,前缀有两类,一类是成音节的,一类是不成音节的。成音节的一般不大可能是复辅音的前置辅音,而不成音节的又可以分为两类,一类是有语法意义的前缀,另一类是没有语法意义的属于词根一部分的复辅音前置辅音。后者是这里要讨论的重点。也就是上面表中的前两栏中的两个(P)。这个(P)究竟代表的是前缀(Prefix),还是复辅音的前置辅音Pre-initial。虽然代码都是P,但是性质却完全不同。前者是语法或形态成分,后者是词根的一部分。

另外,有的人说,不成音节的辅音本来带有一个自然元音[ə],读得比较轻,像半个音节,或者有的人说是弱化音节。这一点与语言的实际情况是有出入的。在藏缅语族语言里,属于这一类的语言仅仅是喜马拉雅周边的一些藏缅语族语言,如独龙语、景颇语、达让语、格曼语等。这些语言里有我们通常所谓的弱化音节。但是羌语支语言和藏语方言里复辅音中的前置辅音,是感觉不到带弱化元音的。

(二)藏缅语族语言有数百种,在长期历史演变过程中,由于发展变化不平衡,已经形成了巨大的差异。有的有丰富的语法范畴,用多种多样的形式表达,有粘附性词缀,屈折性形态……等一系列语法形式。有的已经分析化,有的语言尤其是彝语支语言,形态变化基本上已经消失殆尽。从语法形式多样化的语言到语法形式简单化的语言,在从事跨语言比较的过程中,我们看到了他们历史演变的脉络,也就是我经常说的语法演变链。同样,在跨语言同源词的比较中,我们也同样发现从复辅音比较多的语言到复辅音消失殆尽的语言,存在一条语音演变链。奇怪的是一条是语法演变链,一条是语音演变链,这两条演变链在同一种或同一组语言中,几乎是同步的。换句话说,形态丰富的语言,复辅音数量也相对比较多,反之,形态不发达的语言,复辅音基本上已经简化得比较厉害,或者已经完全消失。这种现象不仅仅在跨语言比较中发现,在差异比较大的方言比较中,我们也能够看到,例如羌语支语言的比较或者羌语的方言比较中我们就能够观察到许多这样活生生的例证。

(三)前面提到,表达语法意义的前缀和复辅音的前置辅音由于在形式上存在雷同的情况,因此增加了区别的难度。但是客观存在的事实是,在藏缅语族语言音节起首的辅音丛里(这里我不把音节起首的多个辅音叫复辅音,而叫辅音丛,以示区别),一部分辅音是有语法意义的,另一部分是没有语法意义,这一点十分明显。我们不能够由于难以区分而不加区别地全部都说成是前缀吧。从理论上说,这种区别是非常必要的,在构拟原始汉藏语系(藏缅语族)同源词词根的时候,我们是没有必要构拟这些词缀的。因为它不是词根的一部分。如果是这样,问题又来了,藏缅语族语言里出现的那么多“前缀”(有的语言有数百个辅音丛,每个辅音丛又有数个乃至数十个出现频率),肯定是后起的了,他们又是通过什么样的语法化途径或方式形成这样庞杂的词缀构成的语法体系的呢?

(四)根据我开展藏缅语族语言长期调查研究的实际经验,我认为有必要提出以下原则区分前缀和复辅音的前置辅音:

1.前缀是有意义的语素,不管他是语法意义还是后来赋予了词汇意义。复辅音的前置辅音是词根的一部分,它单独是没有意义的。

2.前缀和词根之间的关系比较松散,如果必要的话,在它们之间是可以插入其他语法成分形成重前缀。在藏缅语族语言里,词根带两个前缀的语言比较少。而复辅音的前置辅音和基本辅音之间结合得比较紧,它不能够插入任何其他成分。例如,独龙语中表示互动的词缀是ɑ-,这个词缀可以插入前缀和词根之间。例如:①孙宏开.独龙语简志[M].北京:民族出版社,1982:104~105.

sɯ31nɑŋ55帮助 sɑ55nɑŋ55互相帮助

sɯ31lɑp55教 sɑ55lɑp55互相教

kɹi53问 ɑ31kɹi53互相问

klǎ53换 ɑ55klǎ53互相交换

上面4组例证中前两组是表示互动的前缀ɑ31插入到了“帮助”和“教”两个动词的前缀sɯ31与词根之间,使得sɯ31与ɑ31结合在一起,凝合成为一个音节sɑ55。而后两组的例证由于动词是复辅音,前缀ɑ31无法插入词根复辅音kɹ、kl两个辅音的中间。虽然在实际读音的时候,我们从听觉上感觉不到sɯ31nɑŋ55“帮助”sɯ31lɑp55“教”的实际读音像两个音节,听觉上“帮助”的实际读音像snɑŋ55,“教”的实际读音像slɑp55。但是当他们一出现互动前缀的时候前缀和复辅音的区别就一目了然了。

3.前缀的变化只对语法意义和语法形式产生影响,对词根的语音基本上不产生影响(个别单音素的词缀在一定条件下有可能对词根的语音产生影响,如S-前缀等);复辅音的前置辅音会对词根的语音发生多方面的影响,例如可能对它的音高(声调)产生影响,或对音节的松紧产生影响,对基本辅音的清浊产生影响等等。

4.前缀比较活跃,往往出现在一类词或同类语法意义的词形变化之中,在需要的时候,它可以经常被其他词缀替换,也可以从一个词上移动到另一个词上表示类似的语法意义;而复辅音的前置辅音则不同,它不能离开基本辅音而从音节的某个部位游离到另一个音节的某个部位。

5.前缀可能是成音节的,也可能是单音素的,一般来说,成音节的居多;而复辅音的前置辅音没有成音节的。

6.前缀可以添加在与自己相同发音部位和发音方法的词根前面,例如嘉绒语里的使动前缀sə-,既可加在词根声母为[s-]的动词前面表示使动,也可加在使动的前缀sə-的前面,表示双重使动;而复辅音中的前置辅音则不能和自己发音部位和发音方法相同的基本辅音相结合。

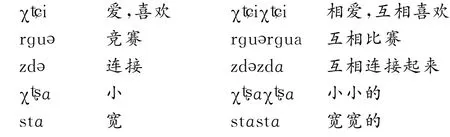

7.在藏缅语族语言里,表示语法意义的一种方式较普遍地使用重叠词根来表达,例如在羌语支语言里,动词的重叠往往表示互相动作或反复动作,有时候也表示多次动作。用重叠动词的词根表达。那么,有许多带复辅音前置辅音的动词,在重叠的时候,往往是整个词根都重叠。如果动词前面的辅音是前缀的话,那为什么要连词缀也要重叠呢?例如羌语中就有大量这类重叠的现象。请看羌语北部方言麻窝话的例子①这些例证分别引自刘光坤《麻窝羌语研究》一书的相关页码,四川民族出版社,1998年。:

上面5组例子前3组是动词重叠表示互相的语法意义,后两个例证是形容词重叠表示性质改变的语法意义。这些动词、形容词的声母都是复辅音,其基本辅音分别带了χ-、r-、z-、s-等前置辅音。羌语中复辅音除了这4个前置辅音外,还有ʂ-、ʐ-、x-、ɣ-、ʁ-、β-、m-等(详情请参阅《麻窝羌语研究》第33页-34页的复辅音结合情况表)。我们很难设想,这些前置辅音都是前缀,因为这类带前置辅音的复辅音在羌语中基本上覆盖了所有词类。

类似羌语的复辅音在羌语支语言里并不是最复杂的,羌语支北支的嘉戎语组的3种语言的复辅音比羌语更加丰富和复杂,羌语支南支的语言稍微简单一些。但其形式、结构基本上大同小异。与此同步的羌语支语言又有丰富的前缀,这一点马提索夫教授早在1984年的一篇文章中就已经提到羌语支语言是前缀型的语言。这一点我们后面还要讨论。

8.语法型的前缀在历史演变的长河中,可能会发生各种各样的变化,这与词根的演变基本上不发生直接关系,虽然他们之间有时候也会有一定的相互影响。但是包括复辅音在内的词根,他的语音面貌在历史的长河中也同样会发生变化,这种变化可能会给各种现实语言带来影响。从现实语言的词形面貌(包括语音面貌)中,我们找到了词根历史演变的蛛丝马迹。例如:上表中有一个词,藏文的语音形式为brɡjɑd“八”。这个汉藏语系语言的同源词,在历史音变中发生了许多变化。在现代口语中汉语广州话读pat33,藏语阿力克话读wʥat,尼泊尔的塔芒语读Ɂpreht,喜马拉雅南麓的那嘎语读ɕət,波姆语读ʃat33,中国云南的阿昌语读ɕet55,景颇语读mǎ31tsa¯t55,四川的拉坞戎语读ʁvjat53,嘉戎语读vrɟj E,却域语读pʃε13,羌语读khræ,云南彝语支语言毕苏语读xet31,基诺语读xε44,纳西语读xo55,拉祜语读xi35,侗台语族的侗语读pet33,水语读paːt55,仫佬语读paːt54,佯僙语读pεːt213,莫语读paːt9,苗瑶语族的苗语读ʑi54,巴哼语读ɕi31,勉语读sjet21,畲语读zi35,炯奈语读ʑe32。对这个词的原始形式构拟,马提索夫对藏缅语族语言的构拟是ɡyat或ryat,李方桂上古汉语构拟为priat,高本汉中古汉语构拟为pwǎt。

“八”这个词许多汉藏语研究的专家学者基本上都赞同是汉藏语系的同源词,从现存在汉藏语系语言的语音形式中,我们假设藏文的语音形式为比较古老的,那么他的[b]可以在汉语、藏缅语、侗台语中都留了痕迹,[r]在藏缅语族部分语言、汉语(构拟形式)中留下了遗迹,[ɡ]仅仅在少数羌语支语言中留下了遗迹,[j]可能不一定是原始形式,他与苗瑶语族的语言现存的语音形式有一定关系。最明显的是这个词的结尾辅音[d],他几乎在所有的汉藏语系各语族中都或多或少有残存形式[t]。

我们大体设想,“八”这个词的各个部分在各具体语言里的形式都是原始形式的遗存,那么这些语音要素就不可能是词缀,否则古代的词缀现在怎么可能成为了某种语言词中的声母了呢?因此我们从现存语言中残存的语音形式中也可以推断他原来不是前缀,而是词根的一部分。

四、小 结

在现实客观存在的藏缅语族语言里,既有前缀,又有复辅音前置辅音的语言并不是很多。羌语支语言中的北支基本上都存在。景颇语支的部分语言也存在这一现象。我最早提出应区别复辅音前置辅音与前缀主要受独龙语语法现象及复辅音的不同音变而得到启发的。要区别这两种现象,当然有很大的难度。但是我认为:区别总比不区别好。我坚信原始汉藏语系语言应该是既有前缀,也有复辅音前置辅音。前者是形态的问题,后者是复辅音的问题。构拟原始汉藏语系的音节结构不应该把形态成分扯进来,而应该是前置辅音。二者应该加以区分。术语也不应该用Prefix,而用Pre-initial。否则无法解释复辅音前置辅音的来源。

藏缅语族中羌语支语言是最典型的区别前缀和复辅音前置辅音的语言,但是表达语法范畴的词缀并不在一个平面上,有的古老,有的后起,有的前缀可以明显看出是实词语法化的结果,如动词的趋向前缀,但是有的前缀比较古老,因此深入研究藏缅语族语言的语法形式及其来源,仍然需要开展进一步的深入调查研究工作。

我完全同意马提索夫教授的意见,要准确把握汉藏语系尤其是藏缅语族语言的特点,要开展跨语言的比较研究,开阔语言学的视野,才能够站得高,看得深、准,这方面的研究工作,任重而道远。

前缀,前置辅音还是二者兼而有之

——有关汉藏语系音节结构构拟的讨论*

孙宏开

A prefix or a pre-initial or both?A discussion on the syllabic structure of the Sino-Tibetan languages SUN Hong-kai

(Institute of Ethnology and Anthropology,Chinese Academy of Social Sciences,Beijing 100081;

China/Collaborative Innovation Center for Language Ability,Xuzhou 221116,China)

What is the syllabic structure like in Proto-Sino-Tibetan(PST)?Above all,what is the nature of the consonant at the beginning of the syllable——a prefix or a pre-initial?The relevant discussions must involve a number of questions.Was PST a language with monosyllabic or multisyllabic roots?Did the PST syllable contain three-or four-member consonant clusters?Did the consonant clusters preserved in certain Tibeto-Burman languages stem from the concatenation of secondary morphological formatives,or were they inherited directly from the proto-language as integral parts of the proto-roots?Should we reconstruct the prefixes when we reconstruct the PST roots?Our views will also affect how we explain the plentiful rules of the phonological change attested in the Sino-Tibetan languages.The goal of this paper is to initiate further discussions on these issues by proposing eight guidelines which may set true prefixes apart from pre-initial elements in consonant clusters.

Sino-Tibetan languages;prefixes;consonant clusters;pre-initials;syllabic structure

杨 恬]

H4

A

1000-5110(2015)02-0013-05

孙宏开,男,江苏张家港人,中国社会科学院研究员,博士生导师,中国社科院荣誉学部委员,中国民族语言学会名誉会长,研究方向为少数民族语言。