藏缅语前缀的动态演化:澄清一些误解*①

孙天心, 田阡子译

(1.加州大学柏克莱分校;2.台湾中央研究院语言学研究所; 3.云南师范大学汉藏语研究院,云南昆明650500)

孙天心2, 田阡子3译

(1.加州大学柏克莱分校;2.台湾中央研究院语言学研究所; 3.云南师范大学汉藏语研究院,云南昆明650500)

【主持人语】本期专栏主题为“汉藏语的音节结构与同源词研究”。

第47届国际汉藏语会议于2014年10月在云南师范大学举行,此次会议是国际汉藏语会议举行以来规模最大、出席人员最多的一次盛会。收入本期专栏的4篇论文,其中3篇是此次会议中宣读过的,都是从跨语言角度讨论汉藏语系(藏缅语族)语言的专题文章。

美国学者马提索夫和中国学者孙宏开的文章是围绕原始汉藏语系(藏缅语族)音节结构中词首辅音究竟是前缀还是前置辅音展开的,双方都举出一定例证说明自己的观点。马认为:“凡是原始词形起首的某个成分只在部分后代语言出现,却不见于其他后代语言,它就有可能是前缀,无论我们能否赋予它具体的语义。也就是说,‘前缀’对我来说基本上是个形态的概念,而不一定是形态—语义的概念。”孙则认为:“原始汉藏语系语言应该是既有前缀,也有复辅音前置辅音。前者是形态的问题,后者是复辅音的问题。构拟原始汉藏语系(藏缅语族)的音节结构不应该把形态成分扯进来,而应该是前置辅音。二者应该加以区分。术语也不应该用Prefix,而用Pre-initial。否则无法解释复辅音前置辅音的来源。”我们认为这种讨论是非常有益的,有利于推动汉藏语系历史比较研究的深入。

南开大学施向东教授承担了国家社会科学基金项目“汉藏语同源词的研究”,他的文章讨论了汉藏语系语言的一组同源词。他以“鱼”部字为例,列出15个同源词为讨论对象,广泛引证了许多汉语方言和藏缅语族语言为佐证,讨论他们语音对应关系,并以此确认他们同源关系的可信度。

燕海雄博士的文章引用了100多种中国汉语方言和南方少数民族语言的资料,考查并讨论了双唇、齿龈、卷舌、龈腭、硬腭、软腭以及小舌等7个调音部位塞音的组合关系,在前人研究的基础上进一步采用发声类型等一些新的视角观察现代语言中上述7类辅音的演变方向和演变途径,这种理论分析使人耳目一新。

前缀对汉藏语/藏缅语历史音韵与共时语法至关重要。本文探讨的课题包括前缀对音节结构的影响、前缀与词根声母的关系及前缀对词义内涵的贡献程度。最后,本文也阐述了汉藏语/藏缅语里前缀化与复合词化程序之间的循环性关系。

前缀;一个半音节;前缀与词根声母;复合词化与前缀化循环

一、藏缅语的音节结构:单音节与一个半音节

原始藏缅语音节中不可或缺的成分是词根声母(Ci)与主元音(V)。词根声母之后可以出现一个半元音或滑音性质的流音(G),主元音可短可长(:),音节可带一个辅音韵尾(Cf),少数情况下在后面还可再加-s韵尾。在音节另一端,词根声母最多可带两个前缀,较古老的前缀(P1)靠近词根声母,较晚近的前缀(P2)离词根声母较远。有些前缀容易与词根声母结合读成一般的复辅音,此时的词形是真正的单音节。有些前缀与词根声母之间须插入某种央元音词才能发音,两个前缀一同出现时恐怕尤其如此,如藏文的〈brgyad〉[brəgyat]、〈sbrul〉[səbrul]“蛇”,缅文的〈krwat〉[krəwat]“水蛭”、〈prwak〉[pərwak]“蚂蚁”。这样的语词已跨越单音节的范围,实际上是一种“一个半音节”(sequisyllable),也就是说它占了一个再加半个音节的长度。①这个术语于Matisoff 1973年首度提出。古藏缅语时期声调有无对立目前有争议,因此我们暂时将声调符号[T]放在方括弧里。以上音节结构如图1所示:

图1 原始藏缅语的音节结构

最近,我发觉有必要将上图音节结构略加调整以容纳元音+滑音(如-aw,-ay等)的组合,因为我认为这样的组合偶尔会出现于辅音韵尾之前(如-awk,-ayk)。修正后的音节结构可以简化原始藏缅语的元音音系,不必设立中元音*-e与*-o。请见图2:②Matisoff,James A.On the demise of the Proto-Tibeto-Burman mid vowels[M].Bulletin of the National Museum of Ethnology(Osaka),2014.

图2 修正后的原始藏缅语音节结构

单音节语言中,音节不同部件的相互关系特别密切,几乎任何部件都会影响其他的部件。图3以箭头标志出音节内相互影响的可能方向:

图3 藏缅语音节内部相互影响的模式

首篇系统研究藏缅语前缀的形式与功能的研究是Wolfenden(1929)。其后Benedict(1927)为原始藏缅语设立7个原始前缀,其中3个(*s-,*m-,*Ɂ-)极为重要,语义内涵也相对清楚,其余4个(* b-,*g-,*d-,*r-)较为次要。

二、前缀的形态音韵:前缀与词根声母之间的互动

从历时观点来看,某一原始前缀可与词根声母之间发生极其复杂多样的音韵互动。除影响词根声母的清浊与送气外,前缀还可与词根声母位置互换、将其腭化或整体移除(“前缀鹊巢鸠占现象”)、与其融合成单一音段、完全脱落或被另一前缀取代——以上任何一种程序还可能伴随着对音节声调的影响。设想有一个原始词形*g-ya,它在语言中可能经历几种不同的命运,分别讨论于下。

(一)前缀保留

原始前缀基本保留原貌,或许是有个央元音ə把前缀与词根声母Ci隔开的关系(〉gəya,kəya)。(参见藏文lag g-yas“右手”)

(二)前缀替换或前缀交替

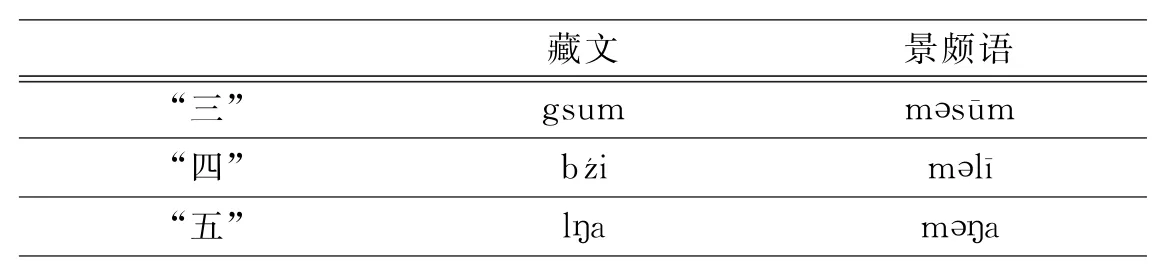

许多藏缅语“偏爱”某一个前缀,可以自由引进词根来替换早期的前缀。我们假想的*g-ya词源形式在后代语言中很容易变成pəya,təya,məya等。受“偏爱”前缀的实例包括古汉语*s-(Benedict 1975);缅文Ɂə-;拉祜语ɔ`-(源自原始彝缅语*Ɂaŋ-;参见毕苏语Ɂaŋ,Phunoi语ŋã-);Mikir语iŋ-; Chokri语tə-、thə-;Tangkhul语动词词根前的khə-等等。前缀替换也是藏缅语数词的醒目特征:景颇语的数词“3”、“4”、“5”发生“连续数词前缀合流”现象:前缀mə-替换了仍然保存在藏文里,或许是存古的前缀,如下表:

藏文景颇语“三”gsum məsūm“四”bz'i məlī“五”lŋa məŋa

(三)前缀“鹊巢鸠占”

还有一种类似的现象,我一向称之为前缀“鹊巢鸠占”,主要出现在词根声母“发音较弱”的情况下,此时前缀将原始词根的声母驱走,自己成为音节唯一的声母,如*g-ya〉ga。见下表:

原始藏缅语后代反映“四”*b-ləy浪速语bìt3①浪速语-it是*-əy的规则反映。(比对错那门巴语pli53,缅文lê)“舔”*m-lyak哈尼语myə`q,Lotha Naga语myak,基诺语mɹa55(比对Ao Naga语məzak,景颇语mətáɁ,缅文lyak)“虱子”*s-r(y)ik Hayu语sek(比对Bunan语s'rik,Mizo钦语hrik,Mikir语rek,Kanauri语rik)“阴茎”*m-ley拉祜语nī(比对藏文mje,景颇语mənē,缅文lî)“使睡”*s-yip缅文sip,撒尼彝语sˇi55(比对缅文Ɂip“睡觉”,拉祜语í“使睡”“七”*s-nis原始彝缅语*s-ni-t〉拉祜语sˇ■¯(比对景颇语sənìt,嘉戎语kəʃnəs,错那门巴语nis55,尔龚语snie)

(四)重加前缀

在词源形式历史发展的任何阶段,个别语言都可在原有词缀前增添新的词缀。有时原有的前缀完整保留,例如Tangkhul语的khəməlek“舔”,其中能产的动词前缀k(h)ə-加到原有鼻音前缀(参见原始藏缅语*m-lyak)之前,“舔”的现代词形因而带有两个次要音节。Tangkhul语里同样的例子还有kəkhəyak“羞耻,崇敬”,源自原始藏缅语*g-yak“羞愧的”(STC词根编号452;参见景颇语kəyàɁ)。

然而,原始前缀经常会被全部或部分遮盖住。Miri语si-tum“熊”第二个音节词根声母*w-原本已被古老的齿音前缀(参见原始藏缅语*d-wam,STC词根编号461;藏文dom)鸠占,而前面又加上一个新的表“动物”的咝音前缀(明显来自原始藏缅语*sya“动物”),亦即*sya-d-wam〉*s V-dom〉si-tum。

三、语义的连续性:前缀的语义与语法的活用

首先是术语上的问题。一些学者反对称呼词根声母前并无清晰语义的成分为“前缀”。虽然我们会想要把部分这些语义模糊的成分称为“前缀形式”,或简称“形式”,然而将声母前的成分严格区分为“有意义”、“无意义”二类似乎无必要。即使最古老、意义最明确的前缀,有时也出现于很难看出它们语义作用的语词。另一方面,后代语言里意义最清晰的前缀反而可能是晚近产生的。重点是:藏缅语的前缀经常发生替代或变迁,今日语义模糊的前缀过去可能语义相对清晰。相反的,过去模糊、零星、不成系统的前缀模式常在类推过程中越来越规则,最后成为高度能产与语法化的产物。

就更高层次的语法化来说,许多藏缅语都发展出能产的,语义透明的“前缀聚合”。

其一,繁复的“方向前缀”系统是羌语支语言的主要特征之一。这类前缀加在动词前标志动词事件真正的或引申的方向。黄布凡(1991)①Huang Bufan黄布凡.Qiang yuzhi[The Qiangic Branch].In Ma Xueliang,ed.,Han-Zang-yu Gailun[An Introduction to Sino-Tibetan][M].Beijing:Beijing Daxue Chubanshe,1991:208~369.表列出羌语支共13个方向范畴,而羌语支个别语言中方向前缀的数目在3个(纳木依语)到8个(尔苏语、木雅语)之间。以下为北部羌语(四川茂县雅都乡峨口村)方向前缀体系:

tə-向上ɑ-向下kə-向里hɑ-向下游dzə-向心thɑ-向外ȵə-向上游sə-离心dɑ-不定向

其二,许多钦语支语言都发展出一套规律的动词主/宾语人称前缀(通常是独立人称代词的弱化形式),兼具名词领属前缀的功能。以Lai语为例:

ka-kal“我去”ka-rool“我的食物”na-kal“你去”na-rool“你的食物”Ɂa-kal“他/她去”Ɂa-rool“他/她的食物”

(一)前缀在使役形态中扮演的角色:直接与间接的证据

前缀方面最有趣,同时也可认为是最古老的形态交替便是鼻音前缀*m-与咝音前缀*s-的对立;前者指称不涉及外在对象的静态动词,后者指称涉及外在对象的使役动词。

STC沿用Wolfenden的说法,认为原始藏缅语动词前缀*s-具有“指向、使役、或强调”等功能。②Benedict,Paul K.(Contributing editor,James A.Matisoff).Sino-Tibetan:A Conspectus[M].New York:Cambridge University Press.(“STC”),1972:105~106.

1.藏语

藏文许多静态、使役对立的动词中,使役动词都带有前缀s-:

mnam-pa“有气味”snam-pa“闻”khor-ba“旋转”skor-ba“包围”bar-ba“着火,燃烧”sbar-ba“点燃”phro-ba“散出[自动]”spro-ba“放射,使散出”ring-ba“长”sring-ba“弄长”

2.景颇语

景颇语里,咝音前缀作为使役标记非常能产,但已腭化为s˘ə(在送气或者咝音词根声母前可变读为dz˘ə-):

lòt“松,自由,逃脱”s˘əlòt“释放”dám“走错路”s˘ədám“使走错路”prùt“沸腾”s˘əprùt“煮沸”phrīŋ“满”dz˘əphrīŋ“装满”sù“醒”dz˘əsù“唤醒”

3.Lepcha语

Benedict(1943)早已指出,Lepcha语在词根声母之后发展出一个“后起的硬腭中缀”,这是古咝音使役前缀的反映:①Benedict,Paul K.Secondary infixation in Lepcha[J].Studies in Linguistics I,1943,(19).

nak“直”nyak“变直”thor“脱逃,自由”thyor“放走,使自由”rop“粘附”ryop“黏贴”

实际上,这种现象应该属于换位,而非添加中缀,亦即:*s+Ci〉Ci+y

4.缅语

缅语有50多对动词,其中不及物动词声母不送气,使役动词声母送气(例如prat“被切成两半”/phrat“切成两半”,nûi“醒”/hnûi“叫醒”,lwat“自由,松”/hlwat“释放”),其中声母的送气明显源自前缀*s-。

5.Hayu语

Hayu语(又称Vayu语)是尼泊尔一种濒危的藏缅语,使用于加德满都东南的几个小村里,要走4天路才能到达。Hayu语动词的对立组呈现数种发音方式的语音交替,条件并不清楚(Michailovsky 1988②Michailovsky,Boyd.La Langue Hayu[M].Paris:Editions du Centre National de la Recherche Scientifique,1988:106~110.):

(1)浊音与不送气清音交替(19个例词,如dam“满”/tam“填满”,d Uk“落下”/t Uk“使落下”);

(2)浊音与送气清音交替(19个例词,如bek“进来”/phek“使进来”,bok“出生”/phok“生”);

(3)不送气清音与送气清音交替(少见,仅有4例,如tun“喝”/thun“给喝”)。

6.拉祜语

拉祜语保留十几对这样的动词,交替形式依据发音方法分为4类,都是两个原始前缀在词根声母上的残迹:

(1)浊阻音与不送气清音交替

dɔ`“喝”tɔ“给喝”jɔ`“学习”cɔ“训练”dε`“停下”tε“放下”dû“挖”tū“埋葬”

我之前阐述过(Matisoff 1972,③Matisoff,James A.The Loloish Tonal Split Revisited.Research Monograph#7[M].Berkeley:University of California Center for South and Southeast Asia Studies.(“TSR”),1972:15~16.Matisoff 2003④Matisoff,James A.Handbook of Proto-Tibeto-Burman:System and Philosophy of Sino-Tibetan Reconstruction [M].London:University of California Press.(“HPTB”),2003:17.),拉祜语的浊阻音声母源自原始彝缅语的前鼻化声母,因此这个小类的非使役动词形式明显反映原始彝缅语的静态动词前缀*m-。

(2)不送气清音与不送气清音交替

câ“吃”cā“喂”tòɁ“自燃(不及物)”tú“点燃”

这些非使役形式的声母本可变浊(拉祜语有d与j),然而看来这些词根的声母从未带过鼻音前缀(前缀是多么难以预测的物事!)。

)”və`Ɂ“穿”f■'“使穿”vàɁ“躲藏”fá“藏(东西

(3)浊擦音与清擦音交替以上非使役形式来自原始彝缅语*w-,而使役形式来自原始彝缅语*Ɂ-w-。

mɔ`“看见”mɔ“给看”nɔ^“醒”nɔ¯“叫醒”lε`Ɂ“舔”lε'“喂(动物)”y■`Ɂ“睡觉”í“使睡”

(4)响音声母这类动词的非使役形式必定是浊音,因此无法追寻任何鼻音前缀的痕迹(原始鼻音前缀对拉祜语声调没有影响)。

然而,上述4类动词使役形式的声母与/或声调都明显反映原始彝语的*Ɂ-前缀(源自原始彝缅语/原始藏缅语*s-)。这个喉塞音前缀导致清不送气声母的产生(拉祜语不似缅语,没有清化鼻音或流音,因此上述第四类动词不发生声母交替)或特殊声调发展:这些使役形式或带中调(无标记,源自原始彝缅语第*1调)、特低调(标记为上加横线,源自原始彝缅语第*2调)、或高升调(标记为尖音符号,源自原始彝缅语低促调)。

(二)印度东北部动词“给”发展为使役前缀的过程:以Angami语为例

许多印度东北地区藏缅语里,源自原始藏缅语*bəy“给”(STC词根编号427)的助动词弱化为唇音使役前缀。例如Dimasa语(博多—嘎罗语支)nu“看见”,使役式phu-nu“给看,指明”;Mikir语me“好”,使役式pe-me“治愈,使变好”(〈Mikir语pi“给”加原始藏缅语*maːy“好”)(STC词根编号300)。Angami语里使役前缀pə-变得极为能产,可加在许多行为动词与静态动词之上:

非使役动词使役动词tū“燃烧”pətū“放火烧”bá“坐”pəbá“使坐”krɑ¯“哭泣”pəkrɑ¯“使哭”ŋū“看见”pəŋū“展示”ze“睡觉”pəzē“使睡”nə`“笑”pənəˇ“逗笑”

(三)动物名称中的前缀

1.动物名称前缀s-

作为名词前缀,*s-的语义内涵在动物和身体部位的语词里最为清楚,明显是表“动物/肌肉/身体”的音节*sya的弱化形式(STC词根编号181)。①Benedict,Paul K.(Contributing editor,James A.Matisoff).Sino-Tibetan:A Conspectus[M].New York:Cambridge University Press.(“STC”),1972:106~108.

这个前缀以完整的音节形式sa出现在Mizo语的动物名称中,例如sa-khi“麂子”,sa-vom“熊”,sava“鸟”,sa-hŋa“鱼”,sa-kor“马”,sa-hram“水獭”,sa-kuɁ“豪猪”,sa-zu“老鼠、兔子”,sa-zuk“水鹿”,sakei“老虎”,sa-nghar“野猫”,sa-thar“野羊”等等。在景颇语与怒语里,这个前缀变为轻读的弱音节,有时还会腭化:景颇语səgû“绵羊”,sənaŋ“野猪”,səwōi“穿山甲”,sˇəkrép“臭虫”,sˇərū“竹鼠,鼹鼠”,sˇəro(ŋ)“老虎”;怒语səwi“熊”,sərɔ“蚂蚁”,səri“麂子”。Miri语里前缀元音变成-i-:si-tum“熊”,si-be“猴子”。Chokri语里,这个前缀是一个带齿清塞音或清送气塞声母的弱音节,来自thi“动物”〈*sya。在藏文正字法里,这个咝音成分直接书写在词根声母之前,例如sbrul“蛇”,sbal-pa“青蛙”,sdig-pa“蝎子”,sreg-pa“鹧鸪”,srin-bu“虫子”,stag“老虎”,spre“猴子”,但在咝音前缀与某些词根声母之间或许可以插入一个央元音来发音。

2.彝缅语里表达动物的软腭塞音前缀*k-

彝缅语的动物名称里有一种有趣的对应关系:缅文有软腭声母k-,而彝语支同源词里却没有。所有这些对应组的词根声母都是响音(流音或半元音),因此可与缅文前缀k-组成复辅音。虽然彝语支几乎完全没有保留前缀k-的辅音残迹(或许除了“蚂蚁”以外,见下文),如果词根恰好是原始彝缅语促音节(源自*-p,-t,-k)的话,这个前缀还是会在声调上留下确凿的痕迹,即音节声调从浊响音声母的低促调变成清声母的高促调。因此,这个动物前缀在原始彝缅语层次必须构拟为*清音。我们至少有5个好的例证:

拟音缅文拉祜语“猫”*k-roŋ1—krauŋg¨ɔ`野猫原始彝缅语TSR①参见景颇语sˇəro(ŋ)“老虎”。“禽类”*k-rak H词根编号184号krak g¨âɁ②对比拉祜语的形式g¨âɁ(低促调)“编织”,〈原始彝缅语*rak(缅文也是rak)。“水蛭”*k-r-wat L词根编号167号krwat vèɁ③此处软腭前缀在彝语支明显没有保存。本语支只反映简单的*wat(所以拉祜语vèɁ呈现浊音声母与低促调)。原始藏缅语的构拟原是*r-pat(STC词根编号45),我修改为*k-r-pw at(Matisoff 2000,词根编号13)。“老鼠”*k-r-wak H词根编号188号krwak fâɁ lâ“老虎”*k-la2—kyâ7④碑文缅语klâ。

3.蚂蚁和狗

“蚂蚁”的词源形式(STC词根编号199,TSR词根编号183)极为有趣,需要一些不同的解释。缅文“蚂蚁”是pərwak,其前缀明显是原始彝缅语*bəw2“昆虫”的弱化形式(缅文的同源词如载佤语pâuvoɁ,浪速语phyò-ɣùk,哈尼语pi-φu,拉祜语pú-g¨ɔ^Ɂ同样如此)。拉祜语g¨ɔ^Ɂ的高促调也是清软腭音前缀存在的证明,与撒尼彝语极特殊的形式ka-vu(Vial 1909)同样显示原始彝缅语的形式是*bəw-(k) rwak(或者也可构拟两个变异形式*bəw-rwak~*k-rwak)。不过,此处的软腭前缀在其他藏缅语支里也出现,特别是藏文grog-ma,嘉戎语kərək,Lohorong语及Lambichong语khorok。

“狗”也很棘手,原始藏缅语形式是*kwəy(STC词根编号159),其中软腭词根声母在部分语言里似乎视为前缀而脱落或被替换,例如Mizo语ui,Tiddim语Ɂwi,克伦语thwi。

(四)数词的前缀

数的前缀特别复杂(参见Matisoff 1995)。⑤Matisoff,James A.Sino-Tibetan numerals and the play of prefixes[M].Osaka:Bulletin of the National Museum of Ethnology 20.1,1995:105~252.例如Mizo语的数词从1到9都带前缀pa-,不过这是4种形音程序运作的结果:

注:(1)保留原本之双唇音前缀:“4”;“5”;“8”;

(2)以pa-取代早先之前缀:“3”;“6”;“9”;

(3)将新前缀pa-叠加于早先前缀之前,产生了带双重一个半音节的形式:“7”;

(4)以*s-取代早先之前缀*g-(*s-n-〉hn-),前面再叠加新前缀pa-:“2”。

叠加的前缀可能会因古老前缀与词根声母发生融合而掩盖,如上文Mizo语的pahnih。另一个例子是“水獭”,原始藏缅语依据景颇语sˇəram,Miri语si-ram,Mikir语serim等形式构拟为*s-ram。它的两个后代反映,Mizo语的sa-hram与Lepcha语的sǎ-ryom,都是藏缅语前缀循环性的例证。早先的*s-前缀与词根声母r-融合,在Mizo语里变成清流音hr-,在Lepcha语则变成硬腭化的ry-,然后动物前缀sa-(来自原始藏缅语*sya“动物”)再叠加于音节前。就此个案而言,早先与后起的前缀词源似乎一样,都是词根“动物”的弱化形式,只是时间层次有别。

四、前缀加辅音声母与真正复辅音的区别

条件有利的话,藏缅语可以明显区别辅音加滑音构成的复辅音以及前缀加响音词根声母构成的辅音系列,如下例所示:

原始彝缅语缅文拉祜语傈僳语“织”*rak L rak g¨àɁyε31“织布机”“弩”*krak H—khâɁʧhε35“鸡”*k-rak H krak g¨âɁɑ55ɣɑ55

“编织”词根带响音单声母*r-(TSR词根编号192),拉祜语规律演变为ɣ-(转写为g¨),由于带古浊声母,本音节属于古彝语低促调类(拉祜语读带喉塞的低促调/Ɂ`/);另一方面,“弩”(TSR词根编号9)的声母却是古软腭音加r组成的复辅音,规律演变为拉祜语的前软腭音kh-及傈僳语的硬腭塞擦音。由于带古清声母,本音节属于古彝语高促调类(拉祜语读带喉塞的高促调/Ɂ^/)。“鸡”的词源形式(TSR词根编号184)则与二者都不同。此处缅文的k-明显是前缀。拉祜语的声母g¨仍然反映真正的古词根声母*r-,不过音节带高促调,这是曾经存在过清音前缀的痕迹。

许多带塞音加响音声母的词源形式在结构上极为模棱两可,这一点反映它们在各个藏缅语中分歧的演变。最好的例子之一便是“狗”,原始藏缅语构拟为*kwəy(见上文)。大部分藏缅语把辅音声母系列处理成复辅音(藏文khyi,Chepang语kwi,达让语nkwi,景颇语gwì,缅文khwê)。拉祜语演化形式p的双唇声母却来自软腭词根声母与双唇半元音融合而成的双唇软腭单音位,亦即*kwəy。钦语支语言则把软腭音处理成前缀,而且把它脱落了,成为Mizo语、Lai语的ui(〈*wəy〈*k-wəy)。克伦语支更进一步发展,把软腭音当做前缀脱落后,又替换上一个齿音前缀,如Pwo语thwì、Sgwa语thwà(〈*t-wəy〈*k-wəy〈*kwəy)。无法确切进行区别的例子包括:

“箭”*b-la或*bla Bahing语bla,缅文hmrâ,Bhramu语pəra,Magar语mya,Tangkhul语məla,Chepang语la,Garo语bra,Dimasa语bala等(HPTB词根编号449) Vayu语与Bahing语ruŋ,Moshang语əruŋ,景颇语rūŋn`-“犄角”*g-ruŋ或*gruŋ①另一种可行的构拟(与本讨论无关)是*g-r wa *r waŋ(见STC词根编号2 3 1)。rūŋ,Garo语groŋ,Bodo语goŋ(前缀鸠占鹊巢;见上文3.3节),Dimasa语groŋ“边,角”,goroŋ“边,角”,bogroŋ“角落,犄角”(STC词根编号85、第113页)“猴子”*m-ruk或*mruk缅文myauk,Intha缅语mrok~mlok,拉祜语mɔ`Ɂ(前缀鸠占鹊巢;见上文),Bhramu语pəyuk,Chepang语yuk,Bahing语moro,达让语təmyu,Gurung语timyu(STC 112页,TSR词根编号133)

五、鼻音前缀的历史层次:原始彝语与Mpi语

我们可以轻松地为原始彝语构拟至少一套前鼻化阻音,因为许多彝语支语言都有发音方法一致的反映,如拉祜语的全浊音/b d j g/,禄劝彝语(马学良1949)①Ma Xueliang马学良.Luowen zuoji xianyao gongsheng jing yizhu(Annotated translation of the Lolo Classic of Rites,Cures,and Sacrifices)[M].Bulletin of the Institute of History and Philology,Academia Sinica 20,1949:577~666.的前鼻化送气音/mp1,nt1等/,纳苏彝语(高华年1958)②Gao Huanian高华年.Yiyu Yufa Yanjiu[M].Beijing:Scientific Publishing Co.1958.的浊送气音/b1,d1等/,许多彝语方言亦然。从促音节声调发展的证据可进一步断定有清、浊两套前鼻化阻音,例如拉祜语*m-bak演化为bàɁ,而*m-pak则演化为bâɁ。

Mpi语(南彝语支)里,这两套前鼻化声母的历史演化尤其有趣,因为有证据显示带前鼻化声母的语词属于几个不同的层次,从最早到最晚的都有。

(一)最古的层次,Mpi语带前鼻化声母的词可找到彝缅语以外明显带原始藏缅语*m-前缀的同源词:

Mpi语原始藏缅语其他藏缅语“门”ŋ4 ko4*m-ka南Khami语əmkha,景颇语məkhà“(门)开”“斑鸠”ŋ2 khi2*m-krəw Khami语məkhru,Angami语mekru,拉祜语gû ūn“枕头”ŋ2 kwiŋ2*m-kum怒语məkhim,禄劝彝语ŋk1 v■,拉祜语ú-gε“肾”ŋ4 kjo5*m-glun景颇语n`-khy ^

(二)较晚近的层次是“带有前缀”的词,源自双音节复合词,其中第一个复合词成分以鼻音起首:

Mpi语其他藏缅语“耳朵”m2 pha2比较拉祜语nā-pɔ“耳朵”,á-phàɁ“树叶”;Mpi语第一音节是“耳朵”,源自原始藏缅语*r-na,第二个音节是*pak“树叶;扁平物”“脸”m4 phjoŋ2比较拉祜语mε^Ɂ-ph^u;第一音节源自*s-myak“眼睛”“头发”ŋ4 khɯ6比较拉祜语ú-khε-mu音节的顺序相反:ú-“头”,khε“线”,mu“毛”〈原始藏缅语*s-mul“鼻子”ŋ4 khoŋ6比较拉祜语nā-qhɔ^,来自原始藏缅语*s-na“鼻子”与*koŋ“洞,空心通道”“烟”mi2-khwi2~ŋ2 khwi2注意不加前缀的变体mi2-khwi2;比较拉祜语mû-qhɔ^“烟”;第一个音节源自于原始藏缅语*məw“天空””。“阳光”ŋ4ʨho6比较拉祜语mû-cha“阳光”;第一音节同样源自于原始藏缅语* məw“天空

(三)最后为数最多的一类,是来自壮傣语带鼻音声母的借词:

Mpi语其他藏缅语“时钟”ŋ2 kɑ4比较泰语naalikaa;此处壮傣语借词的前两个音节都被弱化,成为Mpi语的前缀“茄子”mɑ2 khɣ6~ŋ2 khɣ6比较泰语məkh y˘a;注意不带前缀的变体“莱姆”n4 nɑ5比较泰语mənaaw“撞击式雷帽”n4 teɁ6比较拉祜语màɁ-tε^Ɂ“撞击式雷帽”,起源于掸语。“蝎子”m2 puŋɁ6比较泰语məlεεŋpɔ`ɔŋ~mεεŋpɔ`ɔŋ“柚木”n4 sa6比较泰语májsàk“井”m4 po5比较泰语náambɔ`ɔ;此处很难说到底是náam-的声母n-还是韵尾-m变成Mpi语的前缀

再过一万年,肯定再也无法区别这些层次了。

六、复合词与前缀的循环

藏缅语的前缀明显与构成复合词的形态机制密切相关,又一次展现前缀在决定与改变音节结构上扮演的关键角色。

(一)前缀化:从双音节复合词到一个半音节

复合词化是在汉藏语系两千年来的发展史中极常见的构词程序,是汉藏语因应单音节同音词泛滥的形态机制之一。然而双音节复合词一旦形成,第一个组成音节就会面临语音的弱化,这是汉藏语系极普遍的共时音韵程序,例如大羊普米语:φpǐ“肚子”〉φpə-ʧóu“肚脐”“水”〉ʧə-φpá“开水”。

这类复合词的第一个音节,元音通常是轻读的央元音ə,声调失去原来的高低起伏变成“中立”调,辅音韵尾倾向脱落,连语义最终也变得模糊不清。这就是“前缀化”,亦即语义完整的形位弱化为前缀,原本双音节成为一个半音节的过程。进一步举例:

①相关语义参见拉祜语Ɂ“鞋”〈khɨ“脚”+no^Ɂ“捏,挤”。②在壮傣语中也可找到相似的例子。如泰语sədɨɨ“肚脐”,sə-〈sǎaj“线,弦”;许多水果、蔬菜名称的前缀mə-(如məm u^aŋ“芒果”,məphráaw“椰子”,məkh y˘a“茄子”)也是原始壮傣语*hmaak的弱化形式(Li Fang-Kuei.李方桂.A Handbook of Comparative Tai[M].Honolulu:University Press of Hawai”i.1977:75~92)。

有时第一个音节极度弱化,产生复杂的单音节,连把辅音丛隔开的央元音都没有,例如:原始彝缅语*Ɂu2-(y)ikL“年长的兄弟姐妹”(*u“头”为年长亲戚名称的敬语,来自原始藏缅语*d-bu)〉原始彝语*Ɂ-wyikL〉缅文Ɂac-kui,拉祜语ví,阿卡语q(参见TSR词根编号172)。③Matisoff,James A.The Loloish Tonal Split Revisited.Research Monograph#7[M].Berkeley:University of California Center for South and Southeast Asia Studies.(“TSR”),1972:72.

(二)前缀的裂变:从一个半音节到双音节

还有一种较罕见的演变,几乎是前缀化的镜像,我们可称之为“音节化”或“裂变”(dimidiation),亦即原先不成音节的前缀强化为完整音节的程序。成音节与不成音节前缀的替换或交替,是景颇语的突出特征。景颇语里,软腭前缀kə-、gən-与kum-、gin-、gum-交替,许多语词中鼻音前缀n-、mə-也与niŋ-、ˌnam-、num-等形式交替(例如nùm-gá~məgá“边”;nìŋ-mà~nùm-mà~mà“疮”,nùm-phrà(ŋ)~-phrà(ŋ)“野蛮的,凶残的”,nùm-ríɁ~məríɁ“露水”)。

处理景颇语这些交替形式时,会出现鸡生蛋还是蛋生鸡的问题。究竟是早先的完整音节通过“前缀化”程序弱化为Cə-类前缀与鼻音前缀,还是早先的前缀通过“前缀裂变”程序发展为完整的音节?考虑像“马”一类的例词,我们更偏好第二种解释。这个词源形式原先的构拟形式*mraŋ包含了复辅音,主要的依据是缅文mrâŋ(HPTB词根编号145),但是后来考虑到以r-开始的形式(如Kanauri语raŋ,Hakha语raŋ)及西喜马拉雅语言带后起“动物”咝音前缀的形式(如Bunan语s'raŋs,Manchad语hraŋ,Chepang语səraŋ),又修正为带有前缀的*m-raŋ*s-raŋ。白保罗尝试借助两个前缀*k-m-raŋ来解释景颇语双音节的同源词gùm-rà(ŋ),把“马”与动词词根*m-raŋ“高”(参见Kanauri语raŋ,古缅文mraŋ)联系起来,即“高的/高贵的动物”(《藏缅语概论》脚注139;Matisoff 1979④Matisoff,James A.Problems and progress in Lolo-Burmese:quo vadimus[M].Linguistics of the Tibeto-Burman Area 4.2,1979:26.)。而我认为,景颇语不过是与很多其他词一样(例如gùm-phr o`“银子”〈原始藏缅语*plu)在“马”的词根前加了成音节的前缀gùm-。

(三)前缀音节结构的循环变化

下图可用以总结藏缅语音节结构类型之间相互关联的历时进程:

图4 音节结构历时演变的方向

我们可以设想原始藏缅语或原始汉藏语“眼睛”的词形*myak(缅文的实际形式),早期就经历形式丰富化,与形位“肉、身体部位”组成复合词*sya-myak,后来弱化为一个半音节(*səmyak)或复杂单音节*smyak形式,音韵销蚀作用再将复杂音节进一步简化,例如变作mε^Ɂ(拉祜语的真实形式,高促调源自原始彝语支鼻音声母的前缀*s-,参见TSR 24页、58~61页)。依照循环进一步发展,这个单音节形式后来又添加另一个形位sˇī“圆形物体”(〈原始藏缅语*sey“水果”)产生了新的双音节词mε^Ɂ-sˇī (现代黑拉祜语真实形式)。未来有一天,这个双音节词或许又会再度弱化成单音节词,也许是通过一个半音节的变化阶段*məsˇī。

图5 “眼睛”一词可能的演变

七、结论:澄清某些误解

我的看法是:凡是原始词形起首的某个成分只在部分后代语言出现,却不见于其他后代语言,它就有可能是前缀,无论我们能否赋予它具体的语义。也就是说,“前缀”对我来说基本上是个形态的概念,而不一定是形态—语义的概念。虽然我们应该努力探索这种成分可能的语义(或曾有过的语义),但不一定能成功(这个困难在孟—高棉语系更严重,本语系形位经常是一个半音节,而次要音节的语义几乎完全晦涩不明,参见Haiman 2015①Haiman,John.Khmer as a mainland Southeast Asian language,in Alice Vittrant&Justin Watkins,eds[M]. Languages of the Mainland Southeast Asia Linguistic Area.2015.)。

有几个因素导致上述的情况。新的前缀会通过复合词第一个成分的弱化不断地产生。另外,部分语言里某些偏爱的前缀在词汇中大量扩散,用途太广导致它们总体的语义难以确定。

STEDT词源数据库里的“全词族公式”(PAF's),就是我们同时展现某个词源形式所有变体的方式,包括不同后代语言中出现的各种前缀。个别的变体是否古老,公式本身不作主张,唯有在相对年代清楚的情况才提供详细的论证。

有时,很难判断语词开首的一串辅音到底是前缀加上词根声母的组合,还是中间没有形位界线的纯复辅音。这种困难尤其会出现在第二个辅音是流音或半元音的情况。

某个词首的成分算不算是前缀,不一定能从单一语言判断。一个知名的藏学家曾反对我把藏文sbrul“蛇”的起首辅音视为“动物前缀”(见上文),理由是没有现代藏语方言的母语人有这样的语感。某一个成分的前缀地位显然需要多种语言的比较材料才能认定,尤其是广大藏缅语族跨语支的证据。①实际上,我们给这个词构拟了两个前缀:*s-b-rul。部分后代语言只保留了显然更古老的双唇前缀(如Thulung语blo,Thebor语brul,Tangkhul语phərɯ,Mikir语phurul,Ao Naga语per,Trung语bɯ,史兴语bɑ33 ro55,Puiron语marun,缅文mrwe等)。而另外一些后代语言则只保留了词根本身(如Mizo语ruul,Palaychi克伦语rù,土家语wo,拉祜语v■`等)。现代英语的母语人往往也没有意识到英语某些词汇中的起首成分起源于前缀(例如area,around,atop,afire,ahead,awry,amiss等大批语词里的a-)。

前缀对藏缅语和汉藏语的构拟无比重要,是未来研究上一个丰富而有趣的课题。希望大家在这一点能有共识。

附:本文符号与缩写

Cf词根辅音韵尾

Ci词根声母

G 滑音 (半元音或流音)

HPTB 马提索夫2003《原始藏缅语手册》

P1主要前缀(起源较古),距词根声母较近

P2次要前缀(起源较晚),距词根声母较远

STC 白保罗1972《汉藏语概论》

T 声调

TSR 马提索夫1972《缅彝语声调分化再探》

藏缅语前缀的动态演化:澄清一些误解*①

(美国)詹姆斯A.马提索夫1著

Tibeto-Burman prefixal dynamics:correcting some misconceptions

James A Matisoff1;trans.SUN Tian-xin2&TIAN Qian-zi3

(1.University of California at Berkeley,Berkeley 94701,US;2.Institute of Linguistics,Academia Sinica,Taiwan,China;3.Institute of Sino-Tibetan Languages,Yunnan Normal University,Kunming 650500,China)

Prefixes are of primary importance for Sino-Tibetan/Tibeto-Burman historical phonology and synchronic grammar.This paper explores the effects of prefixes on the syllabic structure,the relationship between prefixes and root-initials,and the degree of semantic content where prefixes may or may not contribute to the words in which they appear.Finally the cyclical relationship of prefixation to the key ST/TB process of compounding is discussed.

prefixes;sesquisyllables;prefixes and root-initials;compounding/prefixation cycle

H4

A

1000-5110(2015)02-0001-12

詹姆斯A.马提索夫,男,美国人,加州大学教授,研究方向为汉藏语。

[译者简介]孙天心,男,台湾台北人,台湾中央研究院研究员,研究方向为汉藏语。田阡子,女,辽宁沈阳人,云南师范大学助理研究员,研究方向为汉藏语。

①本文为作者第47届国际汉藏语言暨语言学会议(云南师范大学,2014年10月17-19日)主题报告之修订版。译文初稿曾蒙作者赐阅并提供详细修改意见。

杨 恬]