手机成瘾对大学生人际交往的影响

张 琰,孙 亮

(东南大学成贤学院 经济管理系,江苏 南京210088)

目前,手机的使用尤其是智能手机的使用已相当普遍,据中国互联网实验室第35次报告,截至2014年12月,中国手机网民规模达5.57亿,网民中使用手机的比例达到85.8%。而这个比例在大学生群体中更高,据调查,大学生拥有智能手机的比例在94%以上。而智能手机最大的优势在于功能多、上网便利。正是这种优势导致手机使用成瘾。手机成瘾又称为“问题手机使用”[1]、“手机依赖”[2],对其定义的界定,学术界还没有一个统一的说法。屠斌斌等认为手机成瘾是由于重复的使用手机而导致的一种慢性或周期性着迷的状态,并产生强烈的、持续的需求感和依赖感的心理行为[3]。熊婕将其定义为由于不当使用手机而造成的生理及心理上的不适症状[4]。国外相关研究较早的有Bianchi和Phillips,他们对手机成瘾的定义借鉴了行为成瘾的原理,认为手机成瘾可能源自缺乏社会控制或者缺乏对使用方面的自我控制[1]。而大学生正值好奇心强、精力旺盛的阶段,极易对手机应用产生依赖,这种依赖表现在时时刻刻关注手机,包括上课的时候;手机不离身,不带手机便会感到焦虑;每天使用手机的时间超过正常范围等。虽然手机给大学生带来了诸多便利,但过度使用手机使得大学生减少了与他人面对面交流的时间,影响了其正常的人际交往。本文采用问卷调查的方法试图研究手机成瘾对大学生人际交往的影响。

一、手机成瘾量表维度与人际交往量表维度的确定

(一)手机成瘾程度量表研究

对于手机成瘾程度的判断已有学者进行了量表的制定,徐华从行为(心理)耐受性、行为(心理)戒断性、社会功能和生理反应等四个维度编制了问卷条目13道[5],主要描述的是手机对使用者的行为和社会功能方面的影响,侧重外在表现。熊婕从戒断症状、突显行为、社交抚慰、心境改变四个维度形成32个项目,该量表更多是指向手机使用者内部加工活动及社会交往的主观体验[4]。姜永志依据网络成瘾量表的编制从强迫性使用、戒断性反应、关系卷入、身心健康不良和人际疏离5个维度出发编制量表,形成24个项目[6]。本文在总结前人研究的基础上形成问卷编制的三个维度:

(1)戒断症状。戒断反应原指停止使用药物或减少使用剂量或使用拮抗剂占据受体后所出现的特殊的心理症候群,其机制是由于长期用药后,突然停药引起的适应性反跳,不同药物所致的戒断症状因其药理特性不同而不同,一般表现为与所使用的药物作用相反的症状。应用于手机成瘾,即停止使用手机后产生的心理及生理的不适应。

(2)强迫性。强迫性是一种强迫观念和强迫动作疾病,这里指强迫使用手机的行为,即使发现手机使用过度了仍然强迫自己使用手机,并对这种行为感到焦虑。

(3)心境改变。心境是一种微弱、平静而持久的带有渲染性的情绪状态。心境改变是指由于手机的过度使用使得大学生这种平静而持久的情绪状态发生变化,通俗地说即手机成瘾使大学生判若两人。

(二)大学生人际交往障碍分析

大学生由于处于心理、生理发育的转折时期,以及初次离开父母独立生活,在人际交往上存在以下几点障碍:

(1)孤独感。孤独感是一种封闭心理的反映,是感到自身和外界隔绝或受到外界排斥所产生出来的孤伶苦闷的情感。大学生进入大学第一次离开父母独立生活,对自己的认识以及对未来的目标都不是很清晰,同时却要确立自己作为成年人的新角色。此时,大部分大学生既想表现得成熟与独立,尽快建立人际关系,但又不愿敞开心扉,既渴望被人了解与接受,又对自己不完全自信。虽然身处同学群体中,但仍然会感到孤独。

(2)人际关系淡漠。对周围的人和事不热心,行为表现为冷淡,无论同学发生什么状况都无动于衷,仍然我行我素,较以自我为中心,只考虑自己的感受、情绪与想法,不顾及他人的感受。

(3)人际信任问题。人际信任是个体在人际互动过程中建立起来的对交往对象的言辞承诺以及书面或口头陈述的可靠程度的一种概括化期望。人际信任发生问题表现为对同学缺乏信心,认为别人不是真正的关心自己,别人具有敌意。怀疑则是不信任态度的核心认知成分,是一种总以对抗性、负面的假设方式评估他人行为动机的心理状态。

(4)社交恐惧。社交恐惧是指大学生总是处于焦虑状态。他们害怕自己在别人面前出臭,害怕被其他同学观察,害怕与人交往,甚至会恐惧在公共场所、人群中出现,如参加演讲、在同学们面前表演节目。

(5)缺乏社会支持。社会支持是指来自社会各个方面的包括精神和物质上的帮助和支持。缺乏社会支持的学生在面对应激时可能采用不良情绪应付甚至是自闭的应付方式。

二、调查研究

(一)调查对象与方法

对南京某高校四个年级、各个专业的学生进行抽样调查。预备发放问卷200份,实际回收有效问卷132份。

邀请被调查者分别完成两份问卷,对第一份问卷进行评估,得出手机成瘾程度综合得分,并分析三个维度上统计数据的情况,再对第二份问卷的数据进行统计分析,首先得出大学生人际交往障碍现状,再使用SPSS软件对两份问卷的数据进行回归分析,确定因素之间的相关性,以及回归模型,并对模型进行假设检验。

(二)调查问卷的编制

根据上述分析,编制两份调查问卷。问卷一:手机成瘾程度调查;问卷二:大学生人际交往障碍调查。除去关于大学生基本情况调查项目,问卷一共设计15个项目,采用5点计分,1表示完全没有,5表示非常符合。题目设计围绕三个维度进行,每个维度设置4-5题,如,戒断状态:“发现手机不在身边时或手机没电时就会感到焦虑”,“无法使用无线网络的时候感到着急”等;强迫性:“每隔一段时间就要看一下手机,时间间隔较短”,“每天使用手机的时间超过6小时”等;心境改变:“当心情不好的时候,使用手机会让我感觉好一点”,“他人打断我玩手机的时候会感到愤怒”等。

问卷二共设计15个项目,五个维度每个维度2-3题,如孤独感:“即使和同学门在一起,仍然觉得不能融入”等;人际关系淡漠:“觉得自己没什么朋友”等;人际信任问题:“一般不会把自己的心事说给别人听”等;社交恐惧:“11、不愿意在众目睽睽下发表言论”;缺乏社会支持:“觉得请同学帮忙是件很困难的事情”等。

三、数据分析

(一)基本情况

根据回收的问卷,得出基本情况的数据分析,其中男生42人占31.82%,女生90人占68.18%。月消费金额少于500元的9人占6.82%,在500-1000元之间的28人占21.21%,在1000-2000元之间的74人占56.06%,在2000-3000元之间的17人占12.88%,大于3000元的4人占3.03%。手机的使用年限,少于半年的3人占2.27%,半年至1年的17人占12.88%,1-2年的34人占25.76%,2-3年的20人占15.15%,3-4年的13人占9.85%,超过5年的45人占34.09%。每月在手机上的消费少于20元和多于500元的人数为0,20-50元之间17人占12.88%,50-100元之间78人占59.09%,100-200元之间33人占25%。最常使用的手机功能有,打电话14人10.61%,发信息43人32.58%,浏览网页26人19.70%,玩手机游戏4人3.03%,看小说9人6.82%,看视频10人7.58%,使用APP的25人18.94%,拍照自拍的1人0.76%。

(二)手机成瘾程度分析

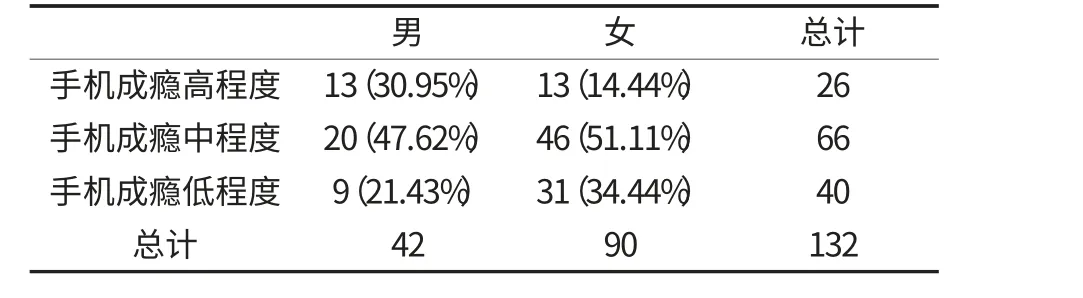

对问卷一的数据进行汇总分析,得出手机成瘾程度高低得分,并按照20%,50%及30%的比例将大学生手机成瘾程度划分成高、中、低三个组别。其中手机成瘾高程度组人数为26人,中等程度组人数66人,低程度组40人。

(1)手机成瘾程度与大学生各项基本情况关系。根据数据分析不同性别、月消费金额、使用年限、月手机话费、手机使用功能与手机成瘾程度高低的关系,发现除了性别与功能以外,月消费、手机使用年限、及每月手机花费与手机成瘾程度高低没有明显关联,性别、功能与手机成瘾程度的关系如下列表所示:

表1 手机成瘾程度与性别

表2 手机成瘾程度与手机使用功能

由以上统计可以看出,性别对手机成瘾程度有影响,男生的成瘾程度高于女生,而大学生的月消费、手机使用年限、每月在手机上的花费均服从正态分布,与手机成瘾程度没有明显的相关性。手机成瘾高程度的学生常使用的手机功能是发信息和APP的应用。

(2)手机成瘾程度在三个维度上的表现。统计高、中、低三种程度上戒断状态、强迫性、心境改变的平均得分如表7所示,三个程度组都在戒断状态维度上得分较高,在心境改变维度上得分较低,高程度组得分高于中程度组高于低程度组。说明手机成瘾表现为戒断状态的情况最多,而真正导致心境改变的情况比较少。

表3 手机成瘾程度在三个维度上的均分

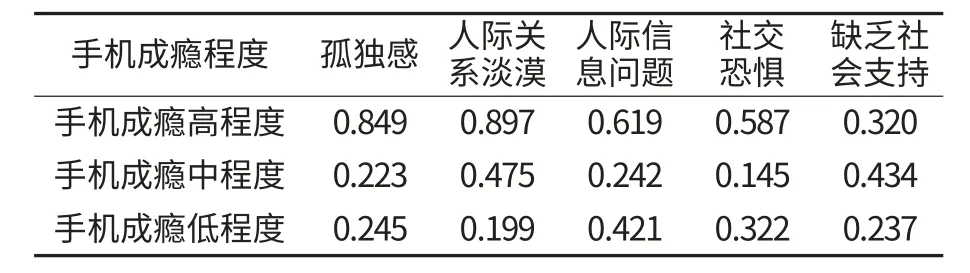

(三)手机成瘾程度与人际交往障碍相关性研究

首先使用SPSS19.0对手机成瘾总分及人际交往障碍总分进行相关分析,得到下表:

表4 手机成瘾及人际交往障碍相关性分析

Pearson相关系数为0.758,属于中度相关,说明手机成瘾与人际交往障碍存在一定关联,但并不是高度相关。下面使用方差分析,对不同程度手机成瘾在人际交往障碍五个因素上进行差异显著性检验得到下表:

由数据分析可以看出,手机成瘾高程度组在人际交往障碍上差异性明显,尤其是在孤独感和人际关系淡漠这两个因素上,手机成瘾中等程度与低程度组在人际交往障碍各因素上的差异性不显著,中程度组在人际关系淡漠与缺乏社会支持两项上较低程度组突出。

表5 不同程度手机成瘾在人际交往五个因素上差异显著性检验

四、结论与建议

综上所述,手机成瘾现象在大学生群体中较为普遍,且成瘾程度和性别有一定关系,但与学生的平时消费水平、手机使用年限、在手机上的花费没有明显关联。大学生手机成瘾主要表现为戒断状态以及一定的强迫性,手机成瘾高程度组表现出较为明显的人际交往障碍,而中程度与低程度组在人际交往障碍方面表现不明显。

手机作为大学生必不可少的交流工具,一方面促进了学生之间的沟通与联系,方便与丰富了学生的生活,另一方面过度使用手机也会导致人际交往障碍,由于沉溺于手机,迷恋虚拟的交流,减少了与他人面对面交流的时间,产生孤独感、人际交往淡漠等问题。因此,对于这样的情况学校和家庭都有责任引导大学生适度使用手机。以下提几点建议:

(一)树立乐观积极的人际交往观念。通过教师、父母的言传身教,鼓励学生突破自我,勇于表达自己,乐于关心他人、帮助他人。建立乐观积极的人生观、价值观,将更多的时间和精力花在切实、有意义的事物上,而不是沉溺在手机中。

(二)劝导大学生减少使用手机的时间。尤其在上课的时候,学生玩手机的现象越来越普遍,这种情况不仅影响了学生听课,也影响了整个班级的学习气氛,作为教师应该及早申明课堂上禁止玩手机,发现这种情况应给予批评教育,严重者应没收其手机,下课后再归还。

(三)多组织学生开展面对面交流的活动。促进大学生的现实人际交往,开展诸如辩论会、经验交流会、跨班级联谊会等活动,还可以组织学生多参与体育运动,如开展各类球赛、运动会等,通过一系列的活动让学生感受到面对面交流的真实性、情感的交融性及人际关系的融洽性,让学生走出教室、宿舍,多亲近自然,感受团队合作带来的归属感、满足感从而改善手机成瘾的状况,形成良好的人际交往。

[1] Bianchi A,Phillips JG. Psychological Predictors of Problem Mobile Phone Us[J]. Cyber Psychol Behav,2005,8(1):39-51.

[2] Toda M,Ezoe S,Nishi A,et al. Mobile phone dependence of female students and perceived parental rearing attitudes[J]. Social Behavior&Personality: An International Journal,2008,36(6):765-770.

[3] 屠斌斌,章俊龙,姜识素. 大学生手机成瘾倾向问卷的初步编制[J]. 和田师范专科学校学报:汉文综合版,2010(4):48-50.

[4] 熊婕,周宗奎,陈武,游志麒,翟紫艳. 大学生手机成瘾倾向量表的编制[J]. 中国心理卫生杂志,2012,26(3):222-225.

[5] 徐华,吴玄娜,兰彦婷,陈英和. 大学生手机依赖量表的编制[J].中国临床心理学杂志,2008,16(1):26-27.

[6] 姜永志,白晓丽. 大学生手机依赖量表的初步编制与应用[J].教育生物学杂志,2013,1(3):181-187.