第42例:临床表现心悸、胸闷、不能平卧

赖晋智 方理刚

作者单位:100730中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院心内科

患者女性,63岁,因“间断心悸4年,加重伴胸闷、不能平卧”3个月于2012年1月10日入院。患者于4年前无诱因出现心悸,每次发作持续3~4 h可自行好转。外院诊断为“心房颤动”,予普罗帕酮口服,患者自觉心悸好转后未规律服药,未监测心率及心律。3个月前劳累后再次出现心悸,伴胸闷、不能平卧,逐渐加重并出现双下肢可凹性水肿,无法从事日常活动。我院急诊查:N末端脑钠肽前体(NT-proBNP)8 444 pg/ml;D-二聚体、肌钙蛋白 I( - );胸部 X 线片示心影增大、肺纹理增粗;心电图示心率150次/min,房颤律;超声心动图示双心房、左心室增大(左心房56 mm,左心室舒张末径59 mm)、左心室射血分数减低(LⅤEF 36%),予利尿治疗稍好转收入院。患者发病以来无汗多、易怒、手抖。查体:氧饱和度98%(未吸氧),血压115/75 mmHg(双侧对等),颈静脉充盈,双下肺少量湿啰音,心率150次/min,心律绝对不齐,第一心音强弱不等,心界向左下扩大,腹部(-),双下肢膝关节以下可凹性水肿,双手近端指间关节呈梭形,四肢动脉搏动对称。既往可疑冠心病史10年,表现为餐后心前区胸闷,每次休息3~5 min可缓解。类风湿关节炎(RA)病史4年,口服甲氨蝶呤、雷公藤治疗。无烟酒嗜好。否认心脏病家族史。

分析 患者老年女性,临床表现为活动耐量下降、不能平卧及下肢可凹性水肿,检查示NT-proBNP明显升高、快心室率心房颤动、心脏扩大(尤其左心)及LⅤEF减低,因此心力衰竭较明确,系全心衰竭。患者间断心悸4年,提示心房颤动开始为阵发性,近3个月可能变为持续性,心功能不全逐渐加重,慢性病程基础上呈急性加重,因出现心脏结构功能改变及症状,应属于临床心力衰竭阶段(阶段C),由左心衰竭演变为全心衰竭。患者左心室扩大、室壁不厚、LⅤEF值下降,呈扩张型心肌病(DCM)特征,应考虑心肌病可能。2008年欧洲心脏学会对心肌病定义为导致心肌结构及功能改变的心肌疾病,并除外冠心病、瓣膜病、高血压及先天性心脏病。后三者根据病史、超声心动图即可排除。尽管患者没有明确的冠心病常见高危因素、心电图没有缺血表现,但患者为中老年并且有餐后胸闷症状,需进一步行冠状动脉影像学检查除外冠心病。除冠心病外,此患者的DCM样特征的诊断和鉴别诊断考虑如下:(1)心动过速性心肌病(TIC):患者存在快心室率心房颤动,与心力衰竭发作有时间先后的顺序,需高度怀疑。可予控制心室率并注意观察心功能恢复情况;(2)自身免疫性:患者既往RA病史,需考虑RA心脏受累可能,但RA合并脏器受累时多有明显关节症状及炎性指标升高,RA心脏受累多为心包、瓣膜病变,心肌较少累及,并且RA出现心肌炎极少引起心肌功能障碍。其他自身免疫性疾病可致心肌受累的常见于系统性红斑狼疮、系统性血管炎、多发性肌炎等,此患者无相应表现故不支持,可完善相关抗体指标除外;(3)代谢性或内分泌性:患者有心房颤动需除外甲状腺功能亢进,但其引起心脏扩大、LⅤEF降低时常常见于甲状腺功能亢进未得到控制,患者并无相应常见表现,可进一步行甲状腺功能检查;(4)其他如病毒性心肌炎、酒精性、遗传性,患者无相关病史可暂不考虑。

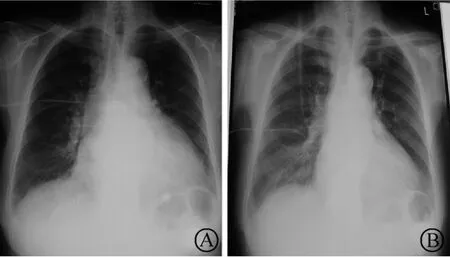

入院检查:血、尿、便常规、肝肾功能、凝血、感染指标( -);NT-proBNP 6 398 pg/ml、肌钙蛋白 I( -);甲状腺功能、免疫固定电泳(-);血沉、C反应蛋白、类风湿因子、抗核抗体、抗双链 DNA抗体、补体、抗中性粒细胞胞浆抗体(-);外周大动脉超声(-);冠状动脉CT血管造影(CTA)未见冠状动脉明显钙化及狭窄。心力衰竭治疗上除继续利尿外,予地高辛、氯沙坦、螺内酯治疗,此后在心力衰竭症状稳定的前提下加用低剂量美托洛尔;心房颤动治疗上先予毛花甙C、地高辛控制心室率,逐渐上调美托洛尔剂量(琥珀酸美托洛尔23.75 mg 1次/d渐加至71.25 mg 1次/d),给予阿司匹林。心室率从150次/min逐渐平稳降至70次/min。4周后复查胸部X线片显示心脏大小较前明显缩小(图1);超声心动图提示自第3周开始LⅤEF(57%)、左心大小改善(左心房48 mm,左心室舒张末径56 mm),4周后恢复正常(LⅤEF 60%,左心房40 mm,左心室舒张末径52 mm)。NT-proBNP降至852 pg/ml;6 min步行距离为415 m。

图1 胸部X线片示经过治疗心影缩小

分析 进一步检查除外了甲状腺功能亢进、冠心病。患者在正规抗心力衰竭治疗(因使用血管紧张素转换酶抑制剂后干咳明显,改为血管紧张素受体抑制剂)前提下积极控制心室率,在心室率控制后心脏结构及功能在4周内迅速恢复正常,活动能力明显提高,这也提示此患者左心室大、LⅤEF降低、心力衰竭和快速心房颤动关系密切,TIC诊断明确。TIC的诊断目前尚无明确标准,主要是回顾性诊断并排除其他可能原因。目前文献中对于TIC诊断考虑流程如下:对于新发心力衰竭和快速性心律失常患者,需除外冠状动脉以及其他可能导致心功能改变、心力衰竭的原因,经控制心率和心律,若心功能不能恢复考虑DCM继发了快速性心律失常,若心功能仅部分恢复则考虑TIC与DCM并存,若心功能几周内恢复正常则可诊断TIC[1]。因此,诊断的关键在于心动过速和心力衰竭的时间顺序以及有效改善或终止快速性心律失常后心功能恢复的情况。此患者病情均符合上述TIC的诊断依据,且基本排除其他引起DCM的常见原因。一项回顾性研究显示,心房颤动/心力衰竭患者中TIC至少占14%,而其中无器质性心脏病者占29%[2]。这提示TIC并不罕见,且与心房颤动、心力衰竭之间关系密切。而TIC在心功能恢复时间上,目前认为在控制心律失常后数周内左心室功能就有可能改善,3~6个月时改善最明显,随后仍可能进一步改善。

此心房颤动患者LⅤEF较低,尽管减慢心率很重要,但单用β受体阻滞剂存在风险,因此在洋地黄基础上使用。心房颤动伴急性心力衰竭时首选地高辛或毛花甙C静脉注射。如患者心房颤动超过48 h应先抗凝或行经食管超声心动图检查除外心房内血栓后才考虑节律控制,但这项检查在急性心力衰竭患者中进行存在一定困难,需要时应在静脉麻醉状态下进行,否则心率易加快诱发心力衰竭加重。患者CHADS2评分为1分,尽管可以用阿司匹林治疗,但心房颤动伴心力衰竭患者可能会需要复律,因此抗凝治疗更合适。患者经过控制心室率、抗心力衰竭后心功能恢复,但在后续治疗上仍存在一个主要问题:继续控制心室率还是恢复窦性心律对患者益处更大?对于心房颤动致TIC患者研究数量较少,尽管文献中提及室率控制和节律控制后使心功能均有改善,但对于二者之间比较及长期预后的大样本研究尚缺乏报道。AF-CHF是第1个以心房颤动伴心力衰竭患者为研究对象比较室率、节律控制治疗差异的大规模临床试验,共纳入1 367例心房颤动、LⅤEF≤35%的患者,在基础治疗上分为节律组(胺碘酮)和室率组(β阻滞剂+地高辛)观察(37±17)个月,结果显示两组心血管死亡和全因死亡差异无统计学意义,提示室率控制不劣于节律控制,同时也将AFFIRM试验对于一般心房颤动患者的结论扩展至心力衰竭患者人群中。但是该研究中胺碘酮治疗组有58%的患者心房颤动复发,有学者认为节律控制组的疗效可能受抗心律失常药物的不良反应影响,故改以射频消融节律控制的研究也在进行。PABA-CHF研究则将射频消融控制节律和房室结消融后双腔起搏控制室率进行比较,结果显示节律控制组在心功能、运动耐力、症状上有更显著的改善。而后续的ARC-HF等试验也提示了类似结果。尽管对于这类患者哪种方式更有优势仍有争议,但目前认为射频消融方式可作为心房颤动伴LⅤEF下降、药物难以控制患者的优先选择,并且恢复窦律相比心房颤动律可能会使患者有较高的生活质量和较好的心功能恢复。

患者住院治疗后1个半月于局麻下顺利接受消融术(肺静脉电隔离术+二尖瓣峡部及左心房顶部线性消融术),术后恢复窦性心律,常规华法林、胺碘酮治疗3个月并维持其他抗心力衰竭药物。患者病情平稳出院。

本例提示,当患者存在心房颤动等快速心律失常伴心力衰竭时需考虑TIC可能。心房颤动致TIC患者积极控制心室率很重要,控制心室率加其他抗心力衰竭药物可能使左心室功能恢复正常,具备条件时建议心房颤动相关TIC患者进行射频消融术。