当文学遇见红河

——《大家》·红河中国新青年写作峰会暨红河少数民族文学发展论坛小记

∥图 鬼金

当文学遇见红河

——《大家》·红河中国新青年写作峰会暨红河少数民族文学发展论坛小记

∥图 鬼金

马原小说的影响力30年不泯,其人也依然神采奕奕。

中国现代文学馆助理研究员宋嵩乘坐建水百年米轨小火车。

一场文学与红河的缘分,蓄谋已久。

“来吧,来红河开你的大会吧!”红河州委宣传部长伍皓先生第一时间就积极响应了《大家》杂志主编陈鹏的突发奇想——举办一届专属《大家》青年作者的盛会,姑且命名“中国新青年写作峰会”。伍皓先生的无私与热忱促成了这次奇妙的相聚。于是设想逐一实现:6月8日,《大家》·红河中国新青年写作峰会暨红河少数民族文学发展论坛媒体见面会在昆明举办;6月24日,来自全国各地二十余位优秀的小说新锐、中国现代文学馆10位青年客座研究员及红河本土十余位作家、诗人齐聚红河蒙自,此外更有中国文联副主席兼中国笔会中心会长丹增、《大家》先锋新浪潮首位主持马原、著名诗人于坚、小说大家李洱和范稳压阵;一时间,小小的蒙自天源饭店大堂少长咸集,脚下的红河大地也仿佛发出隐秘回响,认识不认识的小说家、评论家们激动地打招呼、说闲话、拉家常,一种被文学点燃的手足之情不停发酵、生长,还有比这样的相聚更美妙的吗?

6月25日,太阳照常升起。伍皓先生致辞,云南出版集团董事长李维先生致辞,丹增先生宣布开幕;一袭黑裙的作家代表、十五年后重出江湖的周洁茹拿着她的iPhone亭亭立于台上,读出手机上她与《大家》十八年后的久别重逢,“十八年前,是的,十八年前了,有个傍晚,我出去散步。在这之前,我从来没有散过步,我就是在那个傍晚,突然出去散了一个步,回到家的时候,我妈跟我说,刚才有个电话,说有个笔会的,等下再打来。我说什么刊物?我妈说好像是《大家》。我就坐在家里等那个电话,可是到了晚上,到了第二天,第三天,电话一直没有再来。这么多年过去,我再也没有散过一次步。”(详见本期《大家》刊载的周洁茹开幕式发言《〈大家〉与我》)。她的发言引来阵阵掌声与笑声,会后大伙普遍认为她讲得精彩之极——姜,还是老的辣。

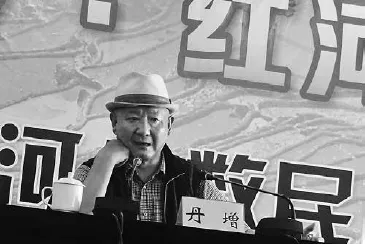

丹增推心置腹地给《大家》提出诸多建议。

晚间,36位青年作家、评论家紧紧围绕“当下写作的困境与突围”这一主题展开对话。这批横亘60后、70后、80后、90后的写作者异常真诚,自我叩问的质疑和自我超越的雄心随处可见。来自江西的陈蔚文说,在这样一个夜晚谈论写作的困境多么奢侈啊;广东作家严前海认为似乎不存在写作困境的问题,只存在你想跨越的是大海、河流,还是小溪的问题;90后王苏辛则直陈他们这一代写作者的普遍困境:没钱没故乡没户口,对大多时尚品牌一无所知却也不懂田间地头植物的姓氏。常年保持穷途末路之心,缺乏可借鉴经验,偏偏继承技术能力大于推翻的能力。这算不算当代青年的写作困境?安徽的黑丰认为,当下写作的困境,实际上是人的困境,而且“突围”也不是一劳永逸的、永远的突围,只能是阶段性的……夜深了,青年作家们的激辩却刚刚开始。

此后两天,“大佬”们逐一亮相。丹增先生对《大家》提出诸多建议,比如狠练内功、磨练队伍、再创品牌。说实话,他的发言让编辑部同人一下子感受到了文学边缘时代办刊的重重压力:其实我们举办文学活动也有市场化之后的诸多无奈在焉,但,唯有全力以赴。随后登场的李洱不愿坐在讲台后面说话:“我会说不出来的。”他自行做了调整,坐到讲台边去,翘着腿,喝着茶,神色倏然放松。他的演讲直指小说家面临的重大课题:必须处理好变与不变、轻与重的关系,并找到一种最适合自己的说话方式。言之所至,他那些夹缠着刘震云故事的故事真假莫辨、扑朔迷离。说到语言,他特别提到台下的马原,“我个人认为,中国口语写作语言最好的三个人是老舍、王朔和马原。”什么是好的语言?当然是独特的、极具个人化的叙述标签,就这一点,李洱为青年作家们暗暗提了一个醒——好的语言,可能才是一个小说家应该奉献的最重要的东西。

论坛现场,李洱、于坚、陈鹏凝神谛听。

下午登场的范稳专门讲了文化记忆型与文化发现型的写作,“我从来不是一个天分很高的作家,与博尔赫斯、乔伊斯、卡夫卡这些可以坐在家里写作的大师没法比,那怎么办?只能走出去,只能依靠发现。”他号召青年作家们大胆走出书斋,见识广阔世界,找到能够驾驭的重大题材。

当周洁茹遇见王苏辛。

当先锋派鼻祖马原上场,会场气氛陡然凝重——马原小说的影响力30年不泯,台下就有一批他的忠实粉丝。比如山西的杨遥原本坐在会场后面的,此时冲到第一排,瞪着一双憨厚的大眼睛牢牢盯住马原。大马一上来就吓人一跳:“我从不劝人写小说,因为写小说需要有很强的天赋,有语言的敏感,有故事的把控能力。想测试自己是不是有好小说家的潜质,最好的办法就是你去读任意一本海明威、加缪、纪德、卡夫卡、博尔赫斯的小说,如果你觉得没有什么了不起,那你最好还是放弃写作吧,因为他们真的太了不起了。”在大马看来,好小说的基准无非是好的故事、好的语言以及好的玄机——都是大白话,更是常识,但很多时候我们偏偏忽略了常识。最后大马语重心长:“我们这一波脑满肠肥的所谓先锋派的老将们已经很难继续先锋了。先锋的希望,在后来者,在在座的各位。我必须向你们致敬!”他突然起立,深深鞠躬,在场的年轻作家们无不动容,报以热烈的掌声。

最后登场的是“第三代诗歌”代表人物于坚,他不讲诗,转而大谈同质化世界的诸多无趣,那亦是个性化写作的天敌。当一切都变成“标配”,变成某种惯性审美最易捕获的对象,写作也就死了;“全球化带来很多传统和个性的消亡,比如老街区、老街坊的消亡,青年作家必须保持足够的警惕……”

铁轨成为这次采风的最佳拍摄地点。前起:谢络绎、黎晗、宗永平、杨遥。

三位八零后女作家,左起:于一爽、方磊、吴尧。

中国现代文学馆的客座研究员杨晓帆是地道云南姑娘。

碧色寨车站前,左起:王鹏程、谢络绎、吴尧、刘东衢、方磊、于一爽。

鬼金为自己拍的这组图片命名——大师头颅。

山东评论家马兵在云南的烈日下。

26日下午,21位专家围绕“红河少数民族文学发展”各抒己见,哈尼族诗人哥布探讨了“少数民族写作的困惑与前景”,文学博士于昊燕分析了“民族文学的显性与隐性”……随后,《大家》杂志主编陈鹏致辞,《大家》·红河中国新青年写作峰会暨红河少数民族文学发展论坛圆满闭幕。

会议结束,采风开始。作家们参观了蒙自西南联大旧址、碧色寨滇越铁路火车站、建水县朱家花园以及拥有700多年历史的建水孔庙……沿途风光常被历史、记忆、当下和未来赋予更多意义,作家们感慨唏嘘之际也纷纷亮出真性情:心思缜密、多为他人着想的福建作家黎晗得到“黎叔”的亲切称呼;美丽的谢络绎不是在拍照,就是在拍照的路上;80后女作家方磊要么喝酒,要么抽烟,或者一边喝酒一边抽烟,永远大大咧咧全无所谓,其实内心无比脆弱;北京的于一爽似乎一直在梦游;辽宁的鬼金不停拍照,所拍黑白之人之物无不惊艳;北京的宗永平、哈尔滨的何凯旋一直在为文学发烧,但凡与陈鹏主编碰头,言必称小说技艺、大师作品……

来自北京的季亚娅站在停滞的时间里。

最后一夜在美丽的弥勒度过,此地素有“高原葡萄之乡”的美称。傍晚,万亩葡萄园横陈于夕照之下,西面山峦耸峙延绵,法式小教堂的灯光亮了,所有人呆立于葡萄园的水泥小径上,全都屏住了呼吸。沉默,眺望,不知又在思考文学,还是一无所想。夕阳余晖照亮了所有人的脸。有人突然大喊:“真想在这儿住下来,写小说。”声音越过葡萄园,直奔钢蓝色的天空与山谷。

周洁茹的开幕式发言获得在场嘉宾的好评。

29日上午,大巴一路驰往昆明长水机场,一次文学的大规模聚会即将画上句号。大伙依依惜别,并不知道来年或今后是否还能相聚——《大家》中国新青年写作峰会还会继续吗?答案是肯定的。这样的峰会意义深远,一定要做成《大家》每年都办的品牌活动之一,正如我们的“中国当代文学论坛”。当文学遇见红河,不就为了在一个文学式微的时代将文学进行到底?

“谢谢《大家》,真的谢谢!”好几位朋友到家之后发来短信,让我们分外感动。文学的力量无非如此,让默默坚守的人们找到同行者,找到温暖,找到光——尽管,文学之光,必须倚靠一个个纯粹的自我独自点亮并守护它。

朋友们,明年再见!