“一带一路”的定位、风险与合作

文/唐朱昌

中国的“一带一路”首先必须实现最低目标,即经济目标,从这个意义上“一带一路”首先应该是经济合作倡议而非战略构想。为此,我们要强调做生意,强调“一带一路”倡议的合作性、开放性、非排他性和互利共赢性,淡化零和博弈及对抗的政治色彩。

对“一带一路”如何定位?

“一带一路”成为从政府官员到股市大妈的热点话题,既值得庆幸,也有忧虑。庆幸的是,涉及中国未来30~40年发展的大事已经家喻户晓。忧虑的是,搞“一带一路”是国家的一本好经,但不能念歪,需要提升对“一带一路”理解的质量。

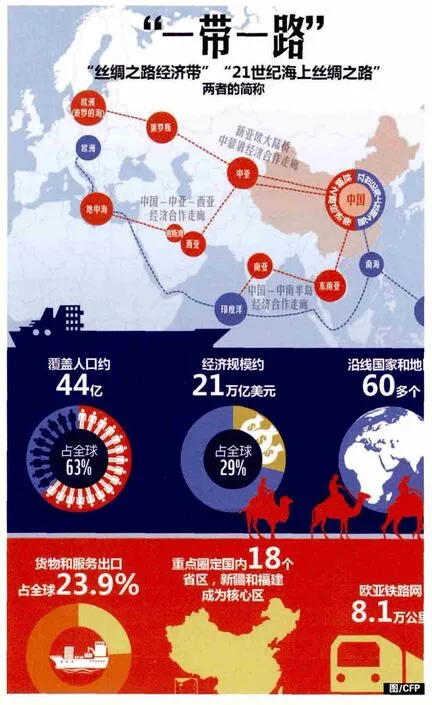

第一,“一带一路”构想,不是一个实体和机制,而是一个理想的蓝图,是合作发展的理念和倡议,是依靠中国与有关国家既有的双多边机制,借助既有的、行之有效的区域合作平台,借用古“丝绸之路”的历史符号,发展与沿线国家的经济合作伙伴关系,共同打造利益共同体、命运共同体和责任共同体。

正由于它不是仅出自于中国自身需要的一个实体和机制,而是沿线各国的共同事业,契合了沿线国家的共同需求,所以它更显示了互补互利互惠的新机遇。这使它有可能贯穿亚欧非大陆,把一头是活跃的东亚经济圈,一头是发达的欧洲经济圈,中间是经济发展潜力巨大的广大腹地国家连成一线。

第二,“一带一路”有利于中国打开国际空间,实现东部海路与西部陆路双向均衡发展,助推中国区域平衡发展。

“一带一路”规划基于我国西部开发开放、东部转型的现实需要,从一定意义上讲,是我国沿边、内陆持续开放的新步骤。这标志着我国开始改变传统的对外经贸合作方向,由偏重东部海路变为东部海路与西部陆路双向均衡发展,如此可以实现三个有利于:有利于进一步做强沿海经济,有利于大力推进西部大开发、中部崛起、长江经济带开放开发,有利于边远地区的扶贫开发,为我国新一轮经济增长提供新的动力源。

第三,“一带一路”构想,本身不是一个实体和机制,但有丝路基金和亚投行两个实体机制保驾护航,所以使它具有了推进的现实可行性。

据亚洲开发银行预测,2010年至2020年10年间,亚洲基础设施建设需要投入8万亿美元,而世界银行和亚洲开发银行目前每年能够提供给亚洲国家的资金大概只有200亿美元,其中用于基础设施的数额仅为这些资金的40%至50%,这为亚投行的成立提供了机遇。

2014年10月24日,包括中国、印度、新加坡等在内21个首批意向创始成员国在北京签约,共同决定成立亚投行。截至2015年3月31日,最终亚投行初始成员国定格在57个国家。亚投行是一个开放的、包容的政府间多边开发的机构,重点支持亚洲地区的基础设施建设,初始法定资本为1000亿美元。

2014年11月8日,中国国家主席习近平在北京举行的APEC会议上宣布,中国将出资400亿美元成立丝路基金投资公司(下称丝路基金)。丝路基金来源于外汇储备、财政部和进出口银行等相关机构的投资。外汇储备的占比在65%以上。丝路基金初期规模可能在100亿美元以上,以后逐渐增资到500亿美元,并且上不封顶,可以视投资效果和投资需求再增资。我国显然看到了这其中蕴含的机会,希望通过“一带一路”更多分享亚洲的基建红利。习近平强调,丝路基金是开放的,欢迎亚洲域内外的投资者积极参与。由此可见,丝路基金的规模没有明确的上限。

亚投行和丝路基金这两个机制的运作方式不同,有互补作用。亚投行是一个政府间的金融开发机构,按照多边开发银行的模式和原则运营,重点支持基础设施建设。丝路基金的性质是基金,可能更倾向于投资,目的是通过“鲶鱼效应”,激发更多的国家和资本进入。丝路基金与亚投行一起到护航“一带一路”的作用。

第四,“一带一路”是中国资本输出计划的载体,但不是输出中国落后产业和污染产业的载体。

我们不必忌讳资本输出的字眼,只谈利益共同体、命运共同体和责任共同体,也不必忌讳过剩资本输出的字眼。

当前中国传统的钢铁、有色金属、建材、化工等行业已经产能过剩,并且过剩状况逐渐向光伏、风电等新兴产业拓展,中国不只有过剩产能,还有过剩的外汇资产。中国有过剩产能和过剩外汇资产,周边欠发达经济体的基础设施建设则亟须资金,中国利用积累的外汇储备作为拉动全球增长的资本金,同时通过资本输出带动消化过剩产能,这是一个双赢和多赢的互动过程。

当然,这里有个问题,输出什么样的过剩资本?过剩产能肯定不等于落后产业,不等于污染产能,过剩资本输出也不等于转移落后产能和污染产能。我们曾经对西方发达国家向包括中国在内的发展中国家转移污染产业,把发展中国家变成“污染天堂”深恶痛绝,而现在轮到我们资本输出时就走“有钱任性”的老路,把“一带一路”变成输出落后和具有高消耗高排放产能的载体,这是万万不能做的。

我们在资本输出时需要有基本的绿色门槛,应把环保和绿色融入“一带一路”,在“一带一路”的“五通”中(即政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通、民心相通)保证整个发展方式绿色化。例如,在基础设施建设中有节水、节地、节能、节材、环保的标准,在资金流通中有绿色金融的概念,在政策沟通中强调资源环境问题上的价格政策,等等。

第五,“一带一路”需要首先实现互利共赢的经济目标,淡化零和博弈及对抗的色彩,不要被“左派”言论捆绑。

中国社会思潮进入了左右之争的时期。“一带一路”上也存在左右之争。有人认为,“一带一路”是为了重建世界秩序,改写国际体系,分享世界的领导力,是针对旧秩序中“马歇尔计划”而言的。也有人认为,“一带一路”是为了用陆权贸易战胜海权贸易,甚至认为“一带一路”是为了实现“中华帝国”的再造,重建万邦来朝的朝贡体系等等。

笔者认为,中国的“一带一路”首先必须实现最低目标,即经济目标,从这个意义上“一带一路”首先应该是经济合作倡议而非战略构想。为此,我们要强调做生意,强调“一带一路”倡议的合作性、开放性、非排他性和互利共赢性,淡化零和博弈及对抗的政治色彩。只有这样才能使“一带一路”超越制度体制和意识形态的隔阂,真正成为不是由中国强加于他国的计划,而是各国通过共商、共建来共享“一带一路”的经济利益。因此,中国必须避免大国心态,切实以经济合作为抓手,才能打消这些国家的顾虑,改善中国的国家安全环境,共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体和命运共同体。其实,如果我们在世界范围内通过“共商、共建民主”实现“一带一路”的经济目标,即使在有一些人看来是低层次的,但实际上也凸显了对现有冷战思维主导的世界秩序的改变。

“一带一路”的风险预判

丝绸之路首先得要有路,有路才能人畅其行、物畅其流。以交通基础设施为突破,在亚投行和丝路基金的支持下,优先部署中国同邻国的铁路、公路项目,实现亚洲互联互通的早期收获,对未来“一带一路”的推进意义重大。优先投资交通基础设施是“一带一路”的最低目标,是最可以被人接受的。但“标准”“效率”或“风险”问题是必须考虑的,

问题之一,按什么标准建设?

有人认为许多周边国家发展水平较低,所以我们应该按照低的标准,比“一带一路”国家当地标准高一些就行,而不要太高。我认为这样的说法对两边均不利。相反,中国过去30年的发展证明,开始于低标准的投资(包括环保的低标准),后来会导致更大的成本和损失,对投资双方是双输的事情,而不是双赢的事情。所以“一带一路”建设需要符合国际规范的标准,而不是强调低的标准。

问题之二,如何防止风险,实现效率?

一是文明冲突的风险。由中国提出的“一带一路”计划,所涉及的国家既有社会主义国家,也有资本主义国家;既有以基督教、佛教为信仰的,也有以伊斯兰教为国教的;既有发达国家,也有发展中国家;既有西方价值观,也有东方文明。

二是中美冲突的风险。中国在规划和实施“一带一路”战略构想进程中将不可避免地受到美国的影响,在美国看来,中国的“一带一路”是出于抗衡美国“亚太再平衡”和挑战美国秩序等一系列考虑。

三是恐怖主义和极端势力威胁的风险。“一带一路”需要跨越中亚地区,而且中亚地区是“一带一路”的核心地区之一,但中亚地区的暴力恐怖势力、宗教极端势力、民族分裂势力在内的三股极端势力成为影响“一带一路”建设的最不稳定因素,而各国对打击这三股极端势力并没有形成合力。

四是中俄摩擦的风险。中亚是俄罗斯的利益范围,中国在中亚的活动引起了俄罗斯的担忧。俄罗斯致力于打造俄白哈关税同盟并扩大“欧亚联盟”,寻求地区主导权,这与中国“一带”建设存在矛盾。

五是某些地区性大国态度消极甚至反对的风险。“一带一路”的实施将引起一些地区性大国的猜疑与警惕,出于本国利益的需要,它们对中国“一带一路”的态度表现消极甚至表示反对。

六是投资回收风险。作为第二经济大国,中国应该承担相应的国际责任,提供国际公共产品。但公共产品的性质决定了相关国家喜欢搭便车,不愿意进行相关的投资,这不仅会使中国的投资回收难以实现,而且有可能为此背上难以卸下的包袱。

七是协同作用的风险。“一带一路”需双边或多边国家间更多对接和交往。“一带一路”所强调的互联互通建设不仅指交通领域的建设,还包括通讯、网络、口岸、信息化等方面的基础设施建设,能否实现多层次的协同效应是个艰巨任务。

如何与欧亚经济联盟国开展合作?

欧亚联盟国家是“一带一路”推进的核心区,搞好与欧亚联盟的合作,创造示范效应,对“一带一路”的整体推进至关重要。

但事实上,围绕中国与“丝绸之路经济带”利益选择问题,学界还有争论,大体观点是:

(1)“挑战说”。“丝绸之路经济带”并非是俄罗斯的官方计划,俄罗斯更喜欢使用的术语是“欧亚一体化”。中亚是一个文化和政治制度比任何其他国家都更接近俄罗斯的地区。俄罗斯将中国的“丝绸之路经济带”构想视为挑战,原因不在于该构想具有反俄倾向,而是中亚地区曾作为苏联的一部分使得俄罗斯在心理上对该地区具有特殊情结。鉴于俄罗斯关心的是欧亚经济联盟,中国则着力打造“丝绸之路经济带”,这将会扩大中俄两国的区域矛盾并以某种形式破坏上合组织的发展。

(2)“竞争合作说”。“丝绸之路经济带”和欧亚联盟以及关税同盟在成员上有重合,在地域上有交叉,在功能上有相似,竞争是肯定有的,但是也有很多可以共同发展的地方。中国的“丝绸之路经济带”战略构想与俄罗斯目前推动的欧亚经济联盟一体化战略有着根本的不同。前者是开放、包容、共同发展和繁荣的区域经济合作倡议,不存在主导方,也不具有排他性。后者是具有排他性的区域一体化组织和区域一体化合作机制。但它们之间的相互融合将给区域国家带来新的发展机遇。中国是从国内发展和区域合作着眼提出“丝绸之路经济带”的,并无针对俄罗斯的意图,也没有与欧亚联盟一决高下的想法。这既不损害俄罗斯利益,中亚国家也无需在欧亚联盟和“丝绸之路经济带”之间做出非此即彼的选择。因此认为两者相互冲突的观点过分机械和简单化,需要采取相互协作的新思维。中俄双方应有妥协和相互让步,在区域一体化过程中彼此独立而又同时发展。

(3)“务实合作说”。中国与中亚国家合作的互补性强、空间广阔,为此中国首先应该面向欧亚大陆,构建包括铁路、公路、航空、油气管道、输电线路和通信网络组成的综合性立体交通网络,并以此为基础不断培养拓展合作的新增长点。为此,双方需创新合作模式、体制机制,通过项目落地实现产业连接,推动基础设施建设、经贸往来、金融合作、人文交流。中亚国家要优先考虑产业合作,促进进口替代政策的实施。中国可以帮助中亚国家发展工业和农业基础设施,可以聚焦养殖农场等合作,中国生产的制造设备比其他国家更能满足中亚国家需求。

笔者则认为,“一带一路”战略与欧亚联盟并非相互排斥,而可成为中国与欧亚联盟“利益共同体”的新基础,为此需要构建“一点三面”的合作格局:既要考虑联盟层面的“点”,又要兼顾与上合组织、俄罗斯和其他成员国双边合作的“面”,形成以成员国需求支撑为基础的点面结合的差异化合作体系。

联盟层面的合作侧重于拓展基础设施建设投融资合作、构建能源金融合作平台和联合打击跨境金融犯罪三方面。

上合组织层面的合作侧重于两个方面:第一,把“经济+安全”的合作思路调整为“安全+经济+人文”,把维护成员国地区的安全作为首要任务;第二,利用上合组织开发银行,强化对铁路、公路、航空、信息、能源网络互联互通建设的投资力度,为上合组织成员国和相关的欧亚联盟成员国深化合作创造基础条件。

俄罗斯层面:既要与欧亚联盟的合作重点保持一致,又要有差异化,以便在不断提升全方位合作的同时,创造“溢出效应”,引领欧亚联盟的合作;重点可放在推进制度改革的合作;推进贸易方式创新的合作;提升科技创新合作;加强金融合作和强化软经济合作方面。

白俄罗斯目前是中国的第五大贸易伙伴,两国近年来签订了许多合作协议,但一些协议没有得到有效实施。中白合作重点应该放在如何实现已经签订的协议之上。合作要着眼于近期与远期目标的结合。近期目标在于认真落实中国的在建项目(如明斯克2号和5号电站、水泥生产线、北京饭店、汽车生产等项目),扎实推进中国—白俄罗斯工业园的合作建设协议,争取在两国双边合作中发挥“引领效应”。远期目标至少可以包括:利用白俄罗斯机器制造、电子、光学技术化工等领域的优势和科研能力,深化双边科研合作;利用白俄罗斯国有企业私有化和鼓励外资收购白俄罗斯企业股份的机遇,强化中资进入白俄罗斯的力度,让进入白俄罗斯的中资企业在未来的欧亚联盟中发挥“关税工厂”效应。

在与其他中亚成员国合作层面,应侧重于工业、农业和环境保护三大领域。工业方面,要着重为中亚五国打造满足居民基本生活需要的工业品和日常消费品自主制造体系;农业方面,从产前、产中、产后各个环节深化合作,培植完整的大农业产业链,不仅有利于五国形成稳定的外汇来源,也有利于释放中国的投资潜力,缓解中国农产品供给压力;环境保护方面,通过与中亚国家的合作,设立环境保护基金、清洁生产机制以及绿色证书等机制,在消除可持续性污染、沙漠治理、太阳能利用等方面展现中国的大国责任。

“一带一路”首先是经济合作倡议

综上所述,“一带一路”需要首先实现互利共赢的经济目标,淡化零和博弈及对抗的色彩,不要被“左派”言论捆绑。中国的“一带一路”首先必须实现最低目标,即经济目标,从这个意义上“一带一路”首先应该是经济合作倡议而非战略构想。优先投资交通基础设施是“一带一路”最可以被人接受的目标,但是必须考虑“标准”,考虑投资“效率”和“风险”。

至于欧亚联盟的发展前景还需要观察,中国与欧亚联盟的未来合作还存在不少变数,合作中的冲突与摩擦也难以避免,但中国必须与欧亚联盟共建命运共同体,明确合作战略,在强化合作中寻求自身利益。强化与欧亚联盟合作不仅要确保重点,而且也必须处理好多层次合作关系,与相关国家实行有差异的合作,保证多种合作关系并行不悖,相互促进。强化与欧亚联盟合作,不仅需要硬经济支撑,还需要软经济来夯实合作基础。中国与欧亚联盟的合作必须拒绝传统的大国思维,严格执行不干涉相关国家内政,不谋求地区事务主导权,不经营势力范围的“三不”政策,尊重相关国家的利益差异,以负责任大国的胸怀,以互利项目为抓手,以公开透明为条件,以合作促发展,与时俱进地推进与欧亚联盟的合作。