“一带一路”与中国外交转型

文/黄军甫

胡锦涛主席时期倡导的和平发展战略及“政治上平等民主,经济上互利合作,文化上交流共进”为特征的和谐世界的构想,是中国外交转型初露端倪的具体体现;而习近平主席提出的“一带一路”战略,则是中国外交转型轮廓清晰化的重要标志。

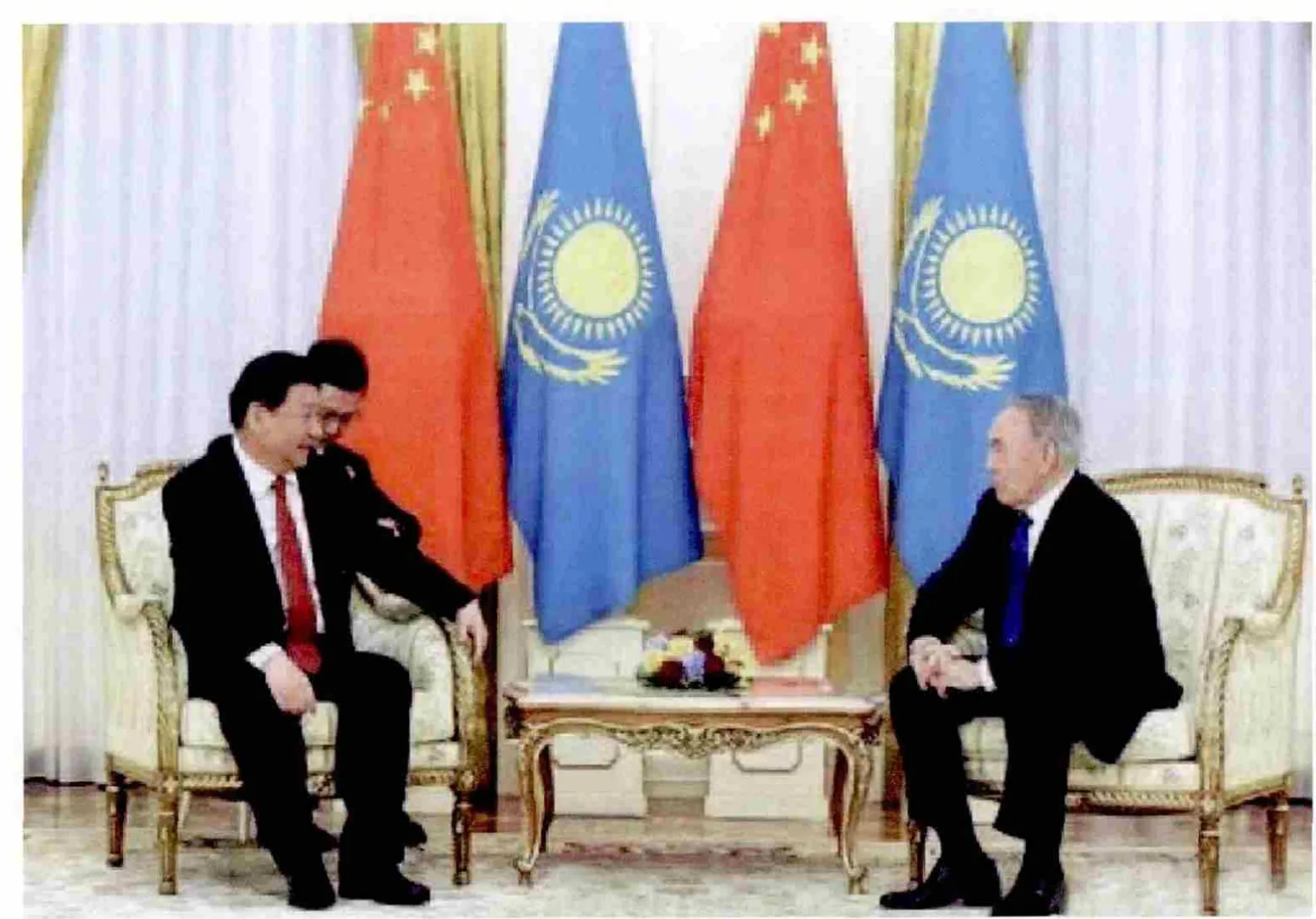

2013年9月习近平主席出访哈萨克斯坦及同年10月出访印度尼西亚时,分别提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”。一石激起千层浪。习主席倡议甫一提出即引起全球学者、政要及各路商家的广泛关注。“一带一路”战略基于何种背景、动机,欲达到何种目标,一时间,众说纷纭,莫衷一是。由于人们身份、背景的不同,也由于个人的认知差异、价值诉求和利益导向的差异,国际社会对“一带一路”的态度和评价至今达不成共识。在新加坡学者郑永年看来,对“一带一路”战略,国际社会的态度大致可分为三类:一是与“一带一路”战略构想相关的发展中国家,尤其是中亚、西亚及南亚各国,由于它们基础设施落后,资金严重不足,经济发展内生动力不足,所以对“一带一路”战略总体持支持态度;二是现有世界秩序的既得利益者,诸如美国和日本,对“一带一路”战略发自内心的厌恶和百般抗拒;三是一些国家既想分享“一带一路”战略可能的好处,又畏惧美、日压力,以及担忧“一带一路”战略实施中的某些不确定性,因而持怀疑、观望态度。

如何顺利推进“一带一路”战略,减少推进过程中不必要的摩擦、冲突甚至对抗,使中间力量放下包袱,反对力量消除敌意,关键是我们必须将“一带一路”战略的总体构想、基本原则、目标模式等问题向国际社会进行深度解读和广泛宣传。

中国崛起引发美国遏制战略

就2015年3月28日我国发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》的内容来看,笔者认为,“一带一路”战略,是在冷战结束之后,世界政治经济格局及中国综合国力和改革开放水平都发生了质的变化背景下,中国新一届政府审时度势,以新的视野、新的理念应对变化,从而“开展更大范围、更高水平、更深层次”国际合作的全球安全战略。根据《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,这一战略是在遵守现有国际秩序准则,发挥现有世界治理机制及利用多重国际合作机制的前提下,“以政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通为主要内容”,各个国际行为主体、经济组织和平合作、相向而行,从而实现“政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体”的目标建构。显然,这一战略有中国新一届政府改变国内经济发展战略、提升改革开放水平的具体考量,但在更宏观的层面上则凸显了中国外交政策的转型。

国际关系的实质是国际关系行为主体的利益关系。无论何时何地,外交都是服务于国内政策的。改革开放迄今,基于国内经济发展的考量,中国的对外政策微观调整不断,但总体战略却变化不多。

大体而论,可以分为两个阶段:第二代领导集体和第三代领导集体执政时期为一个阶段,十六大之后的一届领导集体执政开始到今天为第二个阶段。第一阶段,世界格局处在冷战和后冷战时期,全球化水平不高,东西方对抗尚未消解。而这一时期的中国,无论经济发展,还是改革开放的水平都比较低。据国家统计局发布的数据显示,国际风云变幻的1989年,中国的GDP仅有3439.7亿美元,大致是美国的1/16,日本的1/9。苏联解体,也就是冷战格局结束的1991年,中国的GDP只有3794.7亿美元,而同期美国的GDP为61740亿美元,日本的为35368亿美元,衰退中的俄罗斯GDP为5093.8亿美元。冷战格局瓦解后的2003年,中国的GDP也仅占全球GDP的3.8%,而同期美国GDP占全球28%。所以,这一时期,经济发展所需的资金、技术、管理经验,中国都有求于西方,尤其是美日这样的大国,中国因而处在一种被动服从国际秩序的状态。这样,为了减少摩擦,避免与大国冲突 ,我们只能避其锋芒,委曲求全。面对当时复杂的国际局势,邓小平在冷战格局瓦解之初告诫国人:“冷静观察、稳住阵脚、沉着应对、韬光养晦、善于守拙、决不当头、抓住机遇、有所作为。”邓小平高屋建瓴,仅用32个字即描绘了当时中国政府处理国际国内问题的方略。邓小平这一方略表现在外交上就是韬光养晦,不与西方大国尤其是美国正面对抗。

2013年9月,中国国家主席习近平出访哈萨克斯坦期间,首次提出共建“丝绸之路经济带”倡议。 图/新华网

纵观1978年到2002年,中国的外交政策其间虽有小的调整,但总的脉络是韬光养晦。这一方略虽然在特定情境里,在涉及某些国家核心利益问题和民族感情问题上,中国有让步、有屈辱,但它却是中国当时为了改革开放和现代化大业必须奉行的政策。它是由世界格局和中国的国力决定的。这一方略对中国此后经济的长期高速发展产生了不可估量的积极效果。当然,这一时期中国之所以能够较为顺利地实施韬光养晦的外交,一个重要的因素是西方尤其是美国当时对中国的认知和态度。韬光养晦,按照美国学者的解读,就是“hide our capabilities and bide our time”,即“掩盖自身力量,等待时机,东山再起”。这一解读显然是不怀好意的曲解。问题在于,美国人既然担心中国人等待时机,秋后算账,何以袖手旁观,任凭中国坐大?关键在于,中国当时国力弱,不足以对西方构成挑战。美国认为中国不但不构成威胁,反而认为崛起的中国是抗衡苏联(及后来的俄罗斯)的战略力量。从历史和地缘政治考量,苏联(俄罗斯)才是西方的最大威胁。为了借助中国反制俄国,自1972年尼克松访华开始,美国一直鼓励、支持中国发展、开放以及参与全球化,以期中国既有的政治制度和意识形态最终“融入自由国际秩序”。

冷战之后,尤其是进入21世纪以后,中国的综合国力大幅度提升,世界力量对比发生了很大变化。2013年,中国的GDP已达91850亿美元,占全球GDP的12%左右,而美国GDP为167975亿美元,虽然仍稳居全球第一,但伴随全球化所带来的红利,新兴市场经济国家,尤其是金砖国家迅速崛起,美国在全球经济中的份额迅速下降,由1991年占全球经济总量的34%左右下降到2013年的20%左右。特别是2008年导源于美国的金融危机,打破了冷战后全球范围内生产与消费的脆弱平衡。马克思意义上的经济危机越来越向着深度和广度发展。随着世界经济力量的变化以及经济危机的延展,国际政治格局也处在急剧变化中。世界格局多极化,国际关系民主化,以及建立适应全球化的世界秩序和世界治理机制,成了全球多数国家的强烈诉求。

在变化了的世界面前,西方国家尤其是美国开始重新定义自己和中国。美国外交关系协会最近发表的特别报告《修订美国对中国的大战略》,再明显不过地暴露了美国决策者的内心世界。该报告认为,中国迅速崛起,且“美国让中国融入自由国际秩序的努力如今已对美国在亚洲的主导地位产生新的威胁,并且最终可能对美国全球影响力构成重大挑战,华盛顿需要针对中国出台新的大战略,核心是遏制中国影响力的上升,而不是继续协助其崛起”。为此目标,美国精英提出要联合盟国尤其是诸如日本、菲律宾等亚洲盟国,对中国实施遏制。这是一种非常危险的新冷战信号,如果变为外交政策,它将对中美关系及两国利益,甚至世界格局产生极大的负面影响。

不幸的是,大体自2001年起,美国政府即开始逐渐推行围堵中国的政策。小布什入主白宫伊始便公开表示,中美不是朋友和战略伙伴,而是对手。2002年3月,《洛杉矶时报》曝光了一份美国国防部递交给国会的机密报告《核态势评估》,公然把中国与俄罗斯、朝鲜、叙利亚、利比亚等列为未来可能的核打击对象国。2006年9月,普林斯顿大学一批学者在有官方背景的福特基金会的支持下,炮制了一份《铸造法治下的自由世界——21世纪美国国家安全战略》(即通常讲的《普林斯顿报告》)。该报告声称,“美国及其盟国在二战后所建立的、在冷战期间稳步扩展的国际制度体系,已经破裂”,“美国显然不能再依靠冷战时期遗留下来的组织”,为此,美国“必须与其友邦及盟国共同努力,创立一个全球性的‘民主国家共同体’,即一项旨在加强世界自由民主国家安全合作的新制度。这个共同体将使‘民主和平’得以确认并制度化。如果联合国无法进行成功的改革,民主共同体就将为自由民主国家提供一个替代性论坛,以超级多数表决的形式,授权包括使用武力在内的集体行动”。虽然该报告不主张公开遏制中国,甚至声称“帮助中国在当前的国际秩序中实现其正当合理的抱负”,但报告中所主张的所谓自由民主国家的合作及集体行动显然主要是对准中俄等国家的。这也促使奥巴马入主白宫不久便宣布美国重返亚洲,并深度介入南中国海、钓鱼岛等关乎中国核心利益的问题。美国著名智库兰德公司更是在2011年推出一份研究报告,警示美国政府中美在亚洲太平洋地区的冲突不可避免,并危言耸听地讲:在朝鲜、台湾、网络空间、南中国海、中日关系、中印关系等6个问题上,中美可能冲突并可能引发为战争。

在美国朝野不绝于耳的对中国鞑伐声中,奥巴马开始了他的第二届总统任期,并随即加紧了对中国的围堵和遏制。尤其是今年以来,美国针对中国频频出手,先是重申“亚太再平衡战略”,后又与日本签署《新合作防卫指针》。这是对中国经济发展和国家安全的极大挑战。

中国外交转型势在必行

世界已发生了深刻变化,西方对我们的态度和政策也发生了变化。我们必须直面变化,接受挑战,并为此调整我们的外交政策。

其实,十六大后的一届中央领导集体已开始悄悄地调整我国的对外政策。十八大之后,中国外交转型的轮廓日益清晰。既然作为第二大经济体的中国已无法再掩藏自身实力,既然西方国家开始视中国为威胁而不允许我们低调行事,那么,过去那种一味地避人锋芒、妥协退让的韬光养晦外交政策必须适时调整,实现转型。这种转型,中心内容是在不抛弃韬光养晦精神的前提下,改变过去的某些做法,在外交实践中,在一系列重要问题上积极进取,有所作为。具体讲,在涉及国家主权、领土完整、经济社会发展、基本政治制度和主流文化以及民族尊严、民族感情等核心国家利益和原则问题上,决不妥协,决不让步,以斗争求合作,求和平;以机动灵活的策略应对各种挑战,把握斗争的分寸,不做无原则的斗争,不因斗争而使双边及多边关系破裂;对于诸如现有国际机制的改革、新的世界治理机制建构及具体的地区事务、热点问题等要积极介入、参与,做负责任的大国;外交政策始终服务于国内的经济社会发展及国家地缘政治安全。

胡锦涛主席时期倡导的和平发展战略及“政治上平等民主,经济上互利合作,文化上交流共进”为特征的和谐世界的构想,是中国外交转型初露端倪的具体体现。而习近平主席提出的“一带一路”战略,则是中国外交转型轮廓清晰化的重要标志。

当然,一味的韬光养晦、妥协退让注定没有将来,但一味地冲突、对抗更没有希望。如果中国不在崛起过程中妥善处理与外部世界尤其是与美国等既得利益国家的关系,从而使冲突、对抗不可管控而引发战争,将会对全球经济带来毁灭性的后果。有专家估计,仅南中国海地区若发生中美间的局部战争,便会给相关国家造成至少4万亿美元的经济损失。倘如此,中国的现代化进程将会受到颠覆性影响。

推进“一带一路”战略,就是本着“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝绸之路精神,世界各国相向而行,探索国际合作及全球治理的新模式,从而避开基于彼此猜疑的囚徒困境和新型国家崛起过程中的修昔底德陷阱。

—— 党中央推进改革开放的战略擘画