我国优秀男子标枪运动员最后用力阶段“两弓用力”特征的三维运动学研究

李建臣,文晓叶

“两弓用力”是在对掷标枪项目进行大量运动学研究基础上提出来的新概念,既是对传统掷标枪“单弓用力”技术理论的创新,也是对该技术理论的发展。传统掷标枪技术理论认为在投掷步结束右脚着地(以右手投掷为例)至标枪出手瞬间,运动员的整个身体会形成以“满弓形、反弓形、背弓形、斜拉弓”等命名不同、指向相同的最后用力投掷姿势,即“单弓用力”技术理论;然而“单弓用力”理论对投掷步引枪瞬间至最后用力开始瞬间,运动员上体向右后加大转体、投掷臂尽量向右后方伸展,继而形成“肩-髋-臂”依次扭紧的技术形态及技术发展趋势,难以明确表述。而这一技术阶段用“侧向横弓形”概念予以表述,不仅能准确地描述投掷技术的连续性,而且也清晰地表达了投掷动作的发展性。本文运用三维运动学方法对我国优秀男子标枪运动员最后用力阶段中“侧向横弓形”和“正向反弓形”所表现出的“两弓用力”特征及相互关系进行分析,以期得出科学的量化指标,为运动员和教练员改进与完善技术提供依据。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

以2012年全国田径大奖赛天津站前8名的男子标枪运动员(因裁判员遮挡,1名运动员未拍到)为研究对象,对这些运动员最后用力阶段中“侧向横弓形”(以下简称“横弓形”)和“正向反弓形”(以下简称“反弓形”)所表现出的“两弓用力”特征进行分析,运动员基本情况见表1。

1.2 研究方法

采用近景定机的三维摄像测量法,以便携式星高钛高速运动录像采集系统现场定点跟踪拍摄了7名运动员比赛中的完整投掷动作。一台摄像机置于与助跑道右侧呈45°的位置,距主光轴的焦点10.3m,另一台置于助跑道的右前方距主光轴的焦点13.8m。2台摄像机的主光轴夹角约90°相交于跑道中央纵轴线上投掷弧后3m的位置,镜头中心距地面1.2m。拍摄频率100Hz。录像分析软件采用星高钛-威德(SignalTECVideo)对录像进行分析处理和数据计算。人体模型采用的是21点JapaneseM有重心人体模型。

表1 全国田径大奖赛天津站男子标枪7名运动员基本情况

2 结果与分析

2.1 横弓形和反弓形身体特征及相关阶段、时相划分

“横弓形”的身体特征:交叉步结束右脚着地后,肩横轴与髋横轴充分扭紧,投掷臂尽量向右后方伸展与肩横轴扭紧形成夹角时的横向弓形动作。“反弓形”的身体特征:最后用力至标枪出手,右臂翻肘与躯干形成夹角,身体转至正对投掷方向,由投掷臂-肩-髋-膝-踝等关节连接形成的反弓形动作。为了便于分析,将交叉步后的投掷技术动作划分为3个阶段、5个时相。3个阶段——横弓形阶段:(右脚着地—左脚着地);反弓形阶段:(左脚着地后—最大反弓形);放弓鞭打阶段(最大反弓形后—标枪出手)。5个时相:右脚着地瞬间R↓;重心移过右脚支撑点瞬间 H;左脚着地瞬间L↓;最大反弓形瞬间S;标枪出手瞬间O↑。

2.2 我国运动员横弓阶段身体相关环节运动学特征分析

2.2.1 横弓阶段髋转角运动学特征分析

髋转角是指髋横轴在地面上的投影与投掷方向所形成的夹角(髋横轴平行于投掷方向时为180°),其大小反映了转髋的程度。从表2可以看出,我国运动员髋转角平均为143°,最大的赵庆刚为155°,而最小的闫泽坤仅129°。髋转角越小表明髋关节的扭紧状态越差,可以看出我国运动员的髋转角差距较大,7人中有4人的转髋角小于平均值,表明他们在横弓阶段转髋程度较小,不利于肩髋轴的扭紧状态形成,从而影响横弓形的用力效果。

表2 我国男子标枪运动员横弓阶段髋转角及膝角不同时相数据

2.2.2 横弓阶段右膝角运动学特征分析

研究认为,标枪出手前倒数第2步右脚着地后在缓冲阶段右膝关节应保持基本无变化的适宜弯曲角度[1]。也就是说,右腿在“横弓形”阶段应尽量减小缓冲幅度,将右膝关节角度的变化尽量控制在一个小范围内。其目的是尽快过渡到左脚着地,减少右腿着地的水平制动效果对助跑水平冲量的损失,为最后用力做适宜的准备。从表2可知,我国7名运动员在右脚着地瞬间的右膝角平均为(144±11)°,最大缓冲时为(112±17)°,平均减小了(32±11)°,赵鹏举只减小了19°,是最少的,缓冲较大的有陈奇、闫泽坤和徐朝平,分别为43°、40°和44°。国外优秀运动员在右脚着地瞬间到右腿最大缓冲瞬间,右膝角仅减小了2.9°,变化很小 。说明我国运动员右腿承受强大负荷的能力较弱,缓冲幅度大必然会导致用时长,影响左腿尽快着地动作。

2.2.3 横弓阶段躯干及投掷臂运动学特征分析

2.2.3.1 对横弓阶段躯干后倾角分析

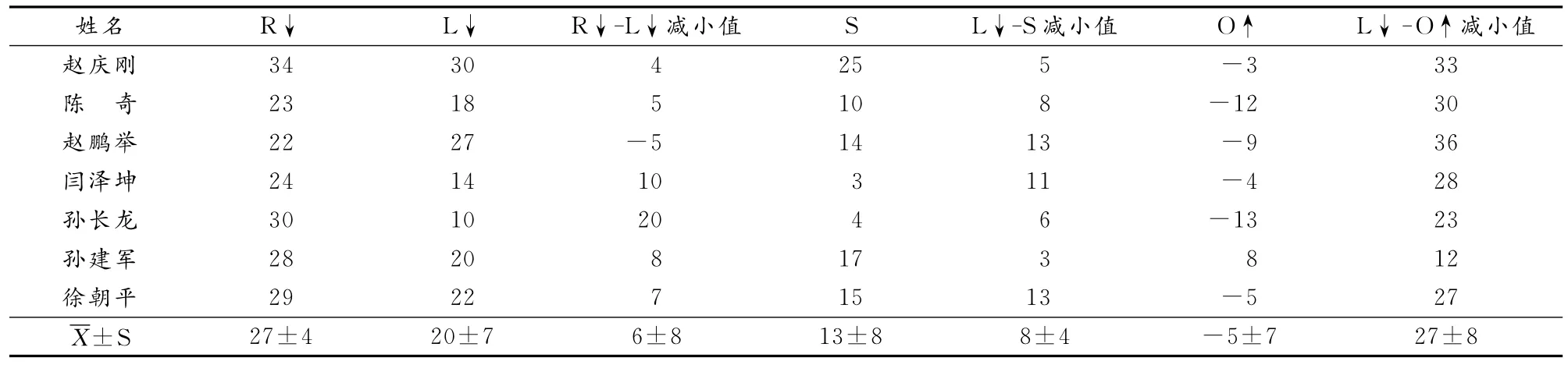

躯干后倾角反映出在最后用力过程中躯干各时相的位置和超越器械的程度。由表3的数据可以看出,我国运动员右脚着地瞬间躯干后倾角平均为(27±4)°,基本符合躯干后倾角应在25°~30°的适宜范围[2],说明在右脚着地瞬间我国运动员躯干后倾角基本合理,这样可以为最后用力阶段形成“两弓形”姿势创造良好的条件。其中陈奇、赵鹏举和闫泽坤的角度偏小分别为23°、22°和24°,赵庆刚的后倾角34°最大,其次为孙长龙30°。这表明陈奇、赵鹏举和闫泽坤在“交叉步”阶段超越器械的程度不如赵庆刚和孙长龙等选手,导致他们在右脚着地时躯干后倾角较小。右脚着地后由于运动员开始蹬伸发力,髋关节向投掷方向推进的同时会引起上体有不同程度的抬高,躯干后倾角有适度的减小是正常的。从表3可知,左脚着地瞬间我国运动员躯干后倾角平均为(20±7)°,其中赵鹏举的后倾角比右脚着地时不但没减小,还有所增大。赵庆刚减小的值也比较少,到左脚着地时还有30°的后倾角,这表明他们能很好地控制住上体保持对器械的超越。相比之下孙长龙、闫泽坤2位选手后倾角减小的较大,孙长龙更是减小了20°,这表明他们使上体抬起没有保持好“交叉步”阶段获得的对器械的超越。

表3 我国男子标枪运动员横弓阶段身体躯干后倾角特征变化情况 (°)

2.2.3.2 对躯干扭转角运动学特征分析

躯干扭转角是指肩横轴和髋横轴在投影平面的夹角,其大小为肩转角与髋转角的差值。通常肩髋扭转角越大,说明运动员调动参与运动的肌肉越多。肩转角与横弓质量关系密切,在一定范围内,肩转角越大,“横弓形”就拉得越紧,越能拉长参与用力的肌群长度。世界优秀运动员躯干扭转角平均为(34±12)°,从表4可以看出,我国运动员平均为(27±12)°,平均相差了7°,经t检验二者差异显著(P<0.05),横弓阶段右脚着地瞬间,由于投掷臂向左后的引枪肩横轴绕身体纵轴顺时针方向旋转,随着右腿的蹬伸和左腿积极主动着地,髋横轴会朝逆时针方向转动,躯干扭转角开始减小。世界优秀运动员左脚着地瞬间平均减小到了(23±7)°,我国运动员平均减小到(20±7)°,经t检验,二者差异显著(P<0.05)。在标枪出手瞬间世界优秀运动员的躯干扭转角平均减小到(6±4)°,我国运动员平均减小到(1±7)°,经t检验,二者差异也显著(P<0.05)。进一步分析发现,躯干扭转角在右脚着地瞬间最大的是陈奇为32°,30°以上的还有孙长龙和孙建军,最小的是赵鹏举,只有18°。我国运动员躯干扭转角在“横弓形”阶段平均小于世界优秀运动员,说明我国运动员在“横弓形”阶段躯干扭紧程度还需进一步提高。我国7名运动员中只有3人的右肩在标枪出手瞬间超过右髋,说明我国运动员多数出手时机相对较早,需要适当改进出手动作。

表4 我国男子标枪运动员不同时相躯干扭转角和横弓角变化情况 (°)

2.2.3.3 对横弓角运动学特征分析

横弓角是指肩横轴与投掷臂在身体的肩关节处形成的夹角,其大小是评价投掷臂引枪动作是否充分以及超越器械动作完成质量高低的重要指标之一。通常情况下转肩角越大,横弓角就越大,横弓就拉得更紧,加长了对标枪的加速距离,投掷效果就佳。由表4可知,在右脚着地瞬间我国运动员的横弓角平均为(189±7)°,至左脚着地瞬间减小为(179±10)°,横弓角呈逐渐减小的总趋势,只有陈奇从右脚着地时的185°上升到了192°,赵庆刚和赵鹏举虽然有较小的减少,但仍保持比较大的横弓角。前面有提到赵庆刚、赵鹏举在横弓阶段的右肘角相对较大,说明他们投掷臂控制得相对较好,引枪翻臂动作开始的时机相对较晚。其他4名运动员在左脚着地瞬间横弓角都有较大减小,且都小于平均值。同时他们的右肘角也相对较小,说明较早开始引臂翻枪动作,缩短了标枪的用力距离。

2.2.3.4 对横弓阶段右肘角运动学特征分析

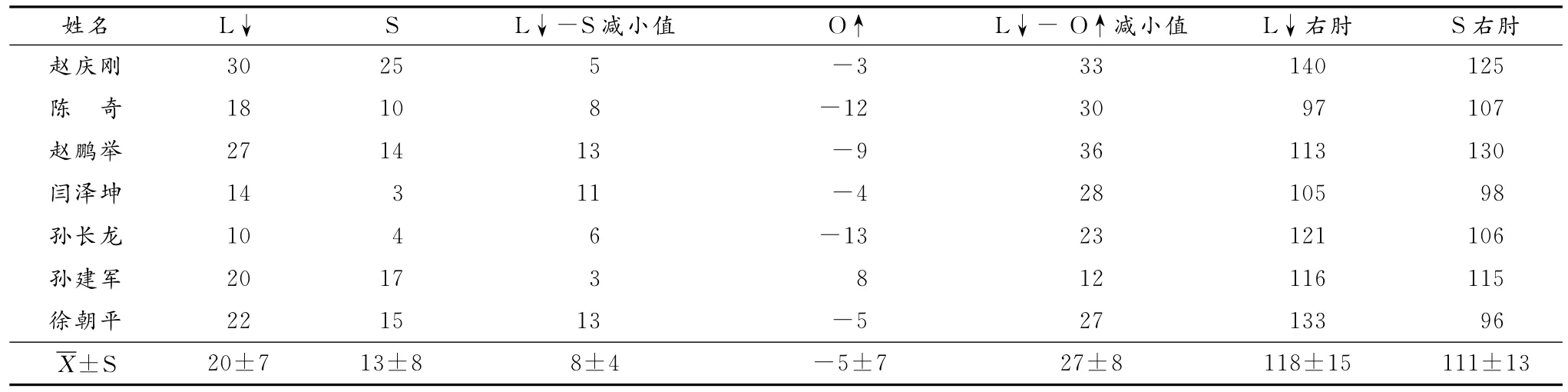

右肘角的大小反映了投掷臂引枪质量的高低。由表5和表6可知,我国运动员右脚着地瞬间右肘角为(144±10)°,世界优秀运动员平均为(151±10)°,左脚着地瞬间我国运动员为(118±15)°,世界优秀运动员平均为(124±12)°。世界优秀运动员在右脚着地瞬间的右肘角要比我国运动员大7°,经t检验,二者存在显著差异(P<0.05),说明在这一阶段,世界优秀运动员引枪相对较为充分,而我国运动员在这方面略显不足,除赵庆刚、赵鹏举、孙建军、徐朝平4人外,其他3名运动员的右肘角相对较小,肘部屈得较大,表明在左脚着地之前他们的右臂己经拉枪,投掷动作开始较早。

表5 我国男子标枪运动员不同时相右肘角变化数据 (°)

表6 世界优秀男子标枪运动员不同时相右肘角变化数据 °

2.3 对反弓阶段躯干后倾角及右肘角运动学特征分析

躯干反弓角不仅能反映躯干工作距离的长短和躯干参与投掷工作的程度,还直接影响到投掷臂的鞭打效应[3]。“最大反弓”瞬间我国运动员平均后倾角为(13±8)°,比左脚着地时小了(8±4)°,在形成“最大反弓形”的过程中,右肩向投掷方向转动肘部上翻,上体会有一定幅度的抬起,这是正常的。从“最大反弓形”瞬间到器械出手在此期间要完成“放弓鞭打”最后用力动作,躯干倾角是减小幅度最大的阶段,但运动员在此阶段要尽量控制住上体和投掷臂不要提前发力。从左脚着地到“最大反弓形”瞬间躯干后倾角及右肘角变化大小可以反映出运动员投掷臂是否提前用力。“最大反弓”瞬间,后倾角最大的是赵庆刚25°,远大于其他人,最小的为闫泽坤和孙长龙,分别为3°和4°,见表7。从左脚着地到“最大反弓”形成躯干后倾角变化最小的是孙建军只减小了3°,赵庆刚只减小了5°,变化较小的还是孙长龙和陈奇。结合他们此阶段的右肘角情况来看,从左脚着地到“最大反弓”瞬间保持最好的是赵庆刚、赵鹏举、陈奇和孙建军,共同变化小的有赵庆刚和孙建军,表明他们投掷臂延迟用力的情况好于其他选手。

从表7可知,从左脚着地到标枪出手瞬间,躯干用力角最大的是赵鹏举为36°,然后是赵庆刚和陈奇,分别为33°和30°,他们3个的成绩也相对最好。说明他们在此阶段躯干参与投掷工作的程度大、工作距离长,有利于发挥投掷臂鞭打效应。能反映出投掷臂鞭打效应的还有右肘角变化的大小,中外运动员右肘角的最小值大多出现在左脚着地至标枪出手瞬间的反弓和放弓阶段。由表5和表6可以看出,我国7名运动员右肘角平均为(87±8)°,世界优秀运动员平均为(92±9)°,经t检验二者差异显著(P<0.05)。标枪出手瞬间,我国运动员在出手瞬间,右肘角平均为(149±16)°,比左脚着地瞬间平均增大31°,世界优秀运动员右肘角平均为(154±8)°,除巴克利一人的右肘角减小,平均值比左脚着地瞬间增大了30°。经t检验二者差异显著(P<0.05),说明我国运动员出手瞬间的右肘角虽然同左脚着地瞬间相比增大量与世锦赛选手差不多,但出手时肘部的伸展度不如世界优秀运动员。

2.4 反弓和放弓阶段左膝角运动学特征分析

据表8的数据可知,左脚着地瞬间我国运动员的左膝角平均为(170±4)°,且所有试掷都在160°~180°,最大是赵庆刚和闫泽坤均为174°。从表8可知:世界优秀运动员左脚着地瞬间左膝角为(172±4)°,经t检验没有显著性差异(P>0.05)。在最大缓冲瞬间我国运动员左膝角平均为(137±6)°,平均下降了33°,世界优秀运动员为(149±11)°,平均下降了23°,我国运动员比世界优秀运动员下降的幅度要大,经t检验两者之间差异显著(P<0.05)。表明我国运动员膝关节蹬撑能力不如世界优秀运动员强,影响了“放弓鞭打”阶段的动量传递。

由表9可知,在出手瞬间世界优秀运动员左膝角为(155±15)°,左膝缓冲幅度为6°。从反弓和放弓阶段左膝角的变化情况看,我国运动员左膝的缓冲幅度明显高于世界优秀运动员,使得我国运动员反弓形柔性较大而刚性不足,从而影响了放弓的效果。

表7 我国男子标枪运动员反弓阶段身体躯干后倾角及右肘特征变化情况 (°)

表8 我国男子标枪运动员不同时相左膝角度特征变化情况 (°)

表9 世界优秀男子标枪运动员不同时相左膝角度特征变化情况 (°)

2.5 对横弓阶段和反弓阶段右肩角运动学特征的分析

右肩角是右肘同右肩的连线与右髋同右肩的连线在右肩处所形成的夹角。它是衡量在最后用力中标枪的位置及“横弓形”是否充分的重要指标,也是反映运动员“最大反弓”是否充分的主要标志。从技术上讲,在“横弓形”阶段右肩角应保持在90°左右基本不变或适度的增大,这样有利于将标枪的姿态角控制在适宜的范围内保持标枪的相对稳定和保持“横弓形”的拉紧状态。在“横弓形”阶段,从表10可知,我国运动员在右脚着地瞬间右肩角平均为(88±3)°,到左脚着地瞬间为(84±4)°,与世界优秀运动员水平比存在有一定差距。结合掷标枪的技术图片对我国7名运动员进一步分析发现,在右脚着地瞬间赵庆刚、陈奇、孙建军这3名运动员右肩角基本处在较为适宜的范围内且变化也较小。右肩角变化幅度较大的是闫泽坤和徐朝平,闫泽坤右肩角在右脚着地瞬间较为适宜,从87°下降到79°,徐朝平从86°下降到80°。从技术图片看,身体后倾的幅度在右脚着地瞬间较大的闫泽坤和徐朝平,当身体重心通过右脚支撑点前后时,右臂没继续向左后拉引,开始右大臂较早地持枪上翻,导致右肩角变化较大,影响了标枪的稳定性进而影响投掷成绩。

表10 我国男子标枪运动员不同时相右肩角特征变化情况 (°)

2.6 最后用力中“两弓”用力速度特征运动学分析

2.6.1 对身体重心、右髋、右肩速度的变化分析

从身体重心、右髋和右肩速度的变化曲线图上看,我国选手的身体重心速度基本呈下降趋势。身体重心速度在标枪最后用力阶段的变化大致有2种类型(如图1所示):一种是以赵庆刚为代表的平稳型,身体重心速度从左脚着地至标枪出手瞬间平稳下降,在出手时达到最小值,曲线较为平缓,该类型的运动员还有徐朝平和赵鹏举;另一种是起伏型,以陈奇为代表,主要特点是在左脚着地后身体重心速度迅速下降,在最大反弓时达到波谷,“放弓鞭打”时重心速度有一个比较大的提升,因此,曲线在“最大反弓”前后会有一个大的波谷,大部分运动员属于起伏型。在左脚着地之前我国运动员右髋速度的峰值大多就已出现,到左脚着地瞬间前后基本上均在下降,右肩在右髋速度还没上升达到峰值,甚至还处于下降阶段就较早地开始加速超过了右髋速度。表明在最后用力阶段我国运动员大多存在右肩和右髋加速时机过早的问题,在双支撑之前,己开始不同程度的“鞭打”动作,破坏了“横弓形”向“反弓形”用力转换的节奏,使最大反弓形的“弓”没拉紧就提前“放弓鞭打”,影响了投掷成绩。

图1 赵庆刚、陈奇身体重心、右髋、右肩速度变化曲线

2.6.2 运动员上肢环节和标枪速度的分析

从表11的数据可知:我国运动员从右脚着地瞬间至左脚着地瞬间,右肩、右肘、右腕的速度逐渐增大;左脚着地至标枪出手瞬间,右肩速度减小,右肘、右腕速度继续增大,标枪速度迅速增加。在右脚着地时右肩的平均速度为(4.97±1.45)m/s,右肘、右腕、标枪的平均速度分别为(7.39±2.96)m/s、(6.40±2.08)m/s、(6.56±2.37)m/s,左脚着地时右肩的平均速度为(6.03±1.22)m/s,同时右肘、右腕、标枪的平均速度分别为(8.90±1.03)m/s、(8.42±0.94)m/s、(8.29±0.91)m/s。“最大反弓形”瞬间右肩平均速度为(6.08±1.07)m/s,同时右肘、右腕、标枪的平均速度分别为(10.12±1.09)m/s、(11.68±1.43)m/s、(12.26±1.59)m/s,从投掷臂鞭打用力的机制来看,各环节速度逐渐增大,说明发力顺序较为合理。

表11 我国男子标枪运动员最后用力阶段上肢各环节速度变化情况 m/s

3 结论

1)从生物力学度角度提出了“两弓用力”技术概念与特征,表明形成“横弓形”和“反弓形”能最大限度地拉长肌肉的初长度,提高肌肉兴奋性,实质是利用了肌肉弹性势能产生、储存与转换及再释放的能力。

2)我国运动员在“横弓形”阶段右脚着地时身体姿势不佳,存在髋横轴转角小、左踝落后于右踝、左膝不够伸展、右膝缓冲幅度较大的问题,导致单支撑缓冲阶段用时长,不利于左腿的尽快着地和影响“横弓形”的效果。

3)我国运动员在”横弓形”阶段身体重心水平速度的损失较大,在左脚着地至标枪出手瞬间身体重心水平速度偏低,保持和加速身体重心速度的能力与世界优秀运动员相比有较大差距。

4)“反弓形”阶段我国大部分运动员存在的关键问题是右肘弯屈过大和提前用力,过早开始拉枪翻臂,导致右肩角变化较大,影响标枪的稳定性;使“最大反弓”形成得不充分,缩短了标枪的加速距离,对力量的传递产生不利影响。

5)我国运动员在最后用力阶段大多存在右髋和右肩加速时机较早的问题,在形成“反弓形”之前,没有延缓投掷臂加大“横弓形”,破坏了“横弓形”的弹性势能向“反弓形”转换的节奏,导致最后用力效果大大减弱。“放弓鞭打”时多数运动员的投掷臂用力顺序较为合理,存在着身体重心减速与投掷臂鞭打加速失调的问题。

[1]卢竞荣.我国优秀男子标枪运动员从交叉步到出手技术生物力学分析[J].体育科学,2000,20(5):36-39.

[2]文超.田径运动高级教程[M].北京;人民体育出版社,1994:516-518.

[3]闰西松,柳方祥.国内外标枪优秀选手技术参数比较分析[J].徐州师范大学学报(自然科学版),1999(3):68-69.

[4]肖涛,李建臣.对我国优秀女子标枪运动员最后用力阶段右肩与右髋速度特征的三维运动学分析[J].中国体育科技,2002,38(5):51-53.

[5]李霞,王广春.标枪最后用力“满弓”技术的教学方法[J].武汉体育学院学报,2002,36(4):100-101.

[6]董海军,俞大伟,王磊,等.优秀标枪运动员最后用力的重要特征:“延缓”动作[J].山东体育学院学报,2009,25(2):74-77.

[7]王永安.我国优秀男子标枪运动员交叉步后右侧技术的运动学研究[D].石家庄:河北师范大学,2005.

[8]师端木.我国优秀标枪选手最后用力阶段技术结构模式的研究[J].北京体育大学学报,2004,27(3):411-415.