资源稀缺性与制度起源:一个佛教的经济学观点

姚 文 捷

(1.浙江工商大学 经济学院, 浙江 杭州 310018;2.浙江越秀外国语学院 国际商学院, 浙江 绍兴 312000)

资源稀缺性与制度起源:一个佛教的经济学观点

姚 文 捷1,2

(1.浙江工商大学 经济学院, 浙江 杭州310018;2.浙江越秀外国语学院 国际商学院, 浙江 绍兴312000)

摘要:制度起源于资源稀缺性的不断提高。佛教认为,资源稀缺性的本质内涵是人的懒惰习性所导致的生态循环失律状态。制度致力于对资源稀缺性的缓解,是以人的懒惰习性为约束标的的,而这种约束力却是在私有化无序发展的状态下,通过使劳动生产成为必要的谋生手段来实现的。制度按照其需求层次的不断扩展逐步得以构建、完善,最终形成一个有机体系。在一个制度体系中,私有产权制度创生于私有化无序发展与资源稀缺性之间的矛盾中,进而以国家制度的创生为需求来保障自身的稳定性。国家制度的建构以税收为必要的生产成本,而税收的来源反过来又以私有产权制度的稳定性为前提。

关键词:制度起源;资源稀缺性;生态循环失律;产权;佛教

一、问题的提出

制度起源是一个制度发生学意义上的问题,它要探索的是制度为什么会发生、怎样发生等基本问题[1]。制度的起源至少存在三个层次的含义:一是制度在根本上的从无到有;二是在特定制度环境中新制度的创立;三是从已有的制度过渡到更新的制度。一般认为,制度是沿着“演化”和“构建”这两条不完全相同的路径起源的。若追溯最初制度的起源,则是由长期无意识的演化生成的。演化强调行动者的无意识性或无目的性,即使行动者是基于有限理性算计的,互动的结果也不是预先就存在于行动者的目标函数之中[2]。而在特定制度背景下新制度的创建,则有明确的“制造主体”,即普通个人、社会精英或者利益集团,他们为了实现自身利益的最大化,有意识地通过自身的能动性对制度进行设计或者施加影响,从而形成新的制度或者改变旧的制度[3]。构建强调行动者有意识地将互动结果预先固定下来,并存在于其目标函数之中。

关于制度起源的原因,新古典制度经济学家诺思、旧制度经济学家康芒斯等人以资源稀缺性的不断提高为基点,从不同的层面进行了阐述。诺思从经济史的角度对产权制度的起源作了深入的考察。他根据考古学家和人类学家关于史前人类的研究成果,分析得出最初的产权起源于公有产权,随后才出现私有产权,而产权界定的需求则来源于人口增长所导致的资源稀缺性的不断提高。“当动植物相对于人类人口的需求还算丰盛的时候,就没有激励机制去承担因建立和行使产权所产生的费用。只有在稀缺度增大的过渡时期内,才值得去承受建立和行使产权所必需的费用。产权才能够限制资源开发的速度。”[4]“从历史上看,产权的演变过程包括,首先是不准外来者享用资源,然后是制定规则,限制内部人员开发资源的程度。”[4]诺思以人口增长作为资源稀缺性不断提高的内生因素,而因此诞生的产权制度却被认为是限制资源稀缺性不断提高的外生因素,对人口增长本身并不存在任何约束性。那么产权制度的出现对限制资源稀缺性的不断提高是否具备真正意义上的有效性,便直接关系到在理论上对制度起源做出合理解释的可能性。

与诺思对人口增长导致资源稀缺性不断提高的理解不同,康芒斯将人的自私本性作为导致资源稀缺性不断提高的根源。他对利益冲突的解决进行了分析,认为制度用以约束人的自私本性,产生于资源稀缺性所造成的利益冲突。由此将制度与其约束标的,即人的自私本性相关联,一并纳入到限制资源稀缺性不断提高的内生因素中去。无论是“演化”还是“构建”,制度起源的两种路径并非是泾渭分明的,制度的起源是自发演化与设计过程紧密的互动,若自发演化的习俗和惯例由法院裁决或凭以解决争端,便带有某种人为设计的性质[5]。

然而,资源稀缺性的本质是什么?它是否可以被理解为一个绝对概念?若是,则即便制度是作为限制资源稀缺性不断提高的内生因素而创生的,又怎会具有其存在的终极价值?缺乏对资源稀缺性本质涵义的清晰理解,是诺思与康芒斯未能分别以“人口增长”和“自私本性”两个主要因素加以充分阐释的根本原因。那么,制度起源于对资源稀缺性的缓解,其约束标的究竟何在?制度在其约束标的与资源稀缺性矛盾协调的过程中,又是如何创生的?

本文立足于佛教的经济学观点,依据《大藏经·阿含部》的相关经典,采用文献分析的方法,在新古典制度经济学和旧制度经济学关于“制度起源于资源稀缺性不断提高”的基本论述之上,进一步探析资源稀缺性的本质以及由此起源的制度的约束标的,旨在明确制度创生的一般形式和路径。

二、资源稀缺性:生态循环失律

佛教在《长阿含经·世记经》(又称《起世因本经》)中揭示了资源稀缺性的本质内涵[6],即资源稀缺并非是资源绝对量的不断减少,而是由于对资源的过度采掘破坏了其可再生能力所造成的生态循环失律状态。

在人类生存早期,自然生态呈现良性循环,资源相对于一定人口的需求而言是高度丰盛的。“彼等众生余福力故,不须耕种,而有自然粳米出生。若有欲须,日初分取,于日后分,即复还生;日后分取,日初还生;成熟一种,若不取者,依旧常在。”由于早期人类适时而取、适度而取,在一定时期内对资源的采掘率远低于资源自身的可再生率,生态良性循环得以持续,因而并未出现资源稀缺的状况。

《长阿含径·世记经》中指出,生态循环失律产生于人不自觉的“懒惰懈怠”,而康芒斯所认为的导致资源稀缺性不断提高的根源——人的自私本性,也便由之而生。“时彼众生,福渐薄故,懒惰懈怠,贪吝心生,作如是念,今此粳米,不曾耕种,何用辛苦,日初日后时别各取,徒自困乏,我今宁可一时顿取,遂即并取。”由于最初在生态良性循环的状况下,资源的生产是自然富足的,以至于人类不需要通过劳动来获取所需,因而逐渐滋生长养了懒惰的习性,要求一次采掘的资源数量在能够满足一日所需之后,还可以提供数日所需,以避免多次采掘的辛苦困乏。过多的采掘是为日后的消费需求预备供给,必然要对剩余数量的资源进行贮存,这就又使人滋生长养了贪吝的心性。

在早期人类的群居生活中,个体的懒惰习性会发生传递效应,使他人竞相效仿。如《世记经》中讲到:“时余众生,唤彼人言:‘食时节至,可共相逐,收取粳米。’彼人报言:‘我以一时,为日初后,顿取将来,汝欲去者,可自知时。’彼作是念,此众生等,善作快乐,于日初后,一时顿取,我今应当为两三日,亦可并收。即便悉取。尔时更有别众生,唤彼众生言:‘我等可共收取粳米。’彼即报言:‘我前总已,取三日分,汝自知时。’彼众生闻,复作是念:此人甚善,我今亦宜一时并取四五日分,为贮积故。”由此可见,在一定时期内,个体的懒惰习性虽然初始要求一次采掘的资源数量可以满足数日所需,但由于在诸多个体之间的传递效仿过程中不断得以强化,导致受影响者一次采掘所要求的预备供给较之影响者出现成倍递增。于是,“时彼粳米,即生皮糩,裹米而住。被刈之者,即更不生;未刈之处,依旧而住。其此稻谷,即便段别,丛聚而生。”在一定时期内资源可再生率不变的情况下,群体采掘率*在资源单位生产周期内,群体采掘率等于个体适度需求量乘以群体采掘次数。成倍累加,均次采掘率*在资源单位生产周期内,均次采掘率等于资源可再生能力总量除以群体采掘次数,均次采掘率低于个体适度需求量就意味着资源可再生能力遭到破坏。急剧下降,使资源可再生能力迅速遭到破坏,最终导致生态循环失律,造成资源稀缺的严重后果。

佛教对资源稀缺性本质内涵的揭示,从理论上预示了制度起源的意义和存在的终极价值。正是因为资源稀缺并非一个绝对概念,制度作为限制资源稀缺性不断提高的内生因素而创生,才具有恢复资源可再生能力进而扭转生态循环失律状态的可能性。

三、制度的约束标的

正如前所述,人的懒惰习性是导致生态循环失律、资源稀缺性不断提高的根源。因此,制度致力于对资源稀缺性的缓解,必然用以约束人的懒惰习性,而这种约束力却是在私有化无序发展的状态下,通过使劳动生产成为必要的谋生手段来实现的。

从佛教的观点来看,人的懒惰习性促使人类的产权形态发生演变。《世记经》中展示了人类最初的产权形态,即把有资源附着的土地作为公有产权或共同产权。正如马克思所说,“人类朴素天真地把土地看作共同体的财产……每一个单个的人,只有作为共同体的一个肢体,作为这个共同体的成员,才能把自己看成所有者或占有者。”[7]在公有产权的形态下,个体对自然资源保持适时、适度的采掘与索取,是生态良性循环得以维护和持续的重要前提。然而,由于对个体而言,资源的消费是缺乏成本约束的,懒惰习性的长养与贪吝心性的滋生使得“为贮积故,一时竞相并取”,导致生态循环出现失律,资源稀缺性不断提高。虽然恩格斯也认为私有产权出现的根本原因在于有了“贮积”(即剩余财富),但在佛教看来,这是一种自然起源,并非人类生产力发展到一定阶段的必然结果。而且,私有产权自然起源的初始形态仅仅是附着于土地的资源,并不涉及个体对土地的所有权。随着资源稀缺性的不断提高,人类需要正视生态循环失律下的生存状态,以往非劳动索取的生存方式将逐渐向劳动生产的生存方式发生革命性的转变,而这恰恰说明了私有产权的出现对人类生产力起步与发展的迫切要求。

私有产权自然起源的条件在于生态系统的良性循环本身能够为每一个体支付生存成本。然而,生态系统在某个特定的阈值内,并不意味着能够为每一个体因懒惰习性而滋生的贪欲膨胀支付相应的成本。在生态循环失律状态下,每一个体都必须要为私有产权的取得而付出合理的代价,这种代价无非在于通过劳动生产来获得生存所需及其之上的剩余财富。问题在于,私有产权的自然起源本身是一种无序状态,劳动生产也并非是每一个体的自觉行为。在私有化无序发展、加剧深化其与资源稀缺性之间矛盾的过程中,又如何才能确立和保障劳动生产成为每一个体必要的谋生手段呢?

可以说,制度就是作为协调私有化无序发展与资源稀缺性之间矛盾的产物而创生的,制度创生的目标在于使劳动生产成为必要的谋生手段。《世记经》中讲到:“我等今者,宜应分疆结作界畔,并立谪罚。彼是汝许,此是我分,侵者罚之。诸比丘,此因缘故,世间便有界畔、谪罚名字出生。”这其中,所谓“界畔”即是按群体人数划分公有产权——有资源附着的土地,并对每一个体的财产权利进行初始界定,它使每一个体在各自所限定的土地所有权范围内对资源进行采掘与消费,形成了一定的成本约束,各自独立承担因懒惰习性而采取“一时并取”和“贮积”等行为的后果。“界畔”推进并实现了私有化从无序状态向有序状态的转变,使私有产权的形态由“附着于土地的资源”向“有资源附着的土地”发生变化,通过将资源稀缺的风险进行分割与摊派,有效缓解了因过度采掘而造成整体资源稀缺性不断提高的恶性状况。其次,所谓“谪罚”即是针对个体侵犯他人私有产权的行为所实施的强制约束,它以“界畔”为前提,进一步保障了私有化的有序性,使每一个体不再像先前那样能够随意占用公有产权。个体在面临各自所限定的土地所有权范围内的生态循环失律状况时,只能通过劳动生产这一途径来解决自身的资源稀缺问题,而原来的非劳动索取行为在公有产权被划分界定之后将视作偷盗。

四、制度的创生

所有的制度都是关于产权的制度[8]。在协调由懒惰习性所引起的私有化无序发展与资源稀缺性两者之间的矛盾过程中,制度是通过“界畔”和“谪罚”这两种形式将私有产权以“有资源附着的土地”形态确立下来的。而在此之前,公有产权虽是无形存在的,但并未被意识到,只有当私有产权以“附着于土地的资源”形态自然起源,并且其无序发展已威胁到整个群体的存亡时,公有产权的存在才开始被意识到。这也就是个体理性会引致集体非理性的所谓“囚徒困境”,它是经济学所要解决的核心问题之一。私有化从无序状态向有序状态的转变是一种由无意识到有意识的演化趋势,当“囚徒困境”中群体福利损失表现为生态循环失律时,人类的认知才得以进化,对制度的需求也异常强烈,此时这种演化趋势为私有产权制度的建构设定了标准,使之具有适应性。从这个意义上看,制度总归是要通过建构创生的,它伴随着经济社会状态的演化和人类认知水平的进化,是历史进程中的驻点。

有关“囚徒困境”的出路,一般认为可以引入制度的生产者——国家或者政府,通过直接构建一种合作性的制度,对不合作者进行惩罚,来调和个体理性与集体理性之间的矛盾和冲突。然而佛教认为,国家或者政府的引入本身就是一种制度的创生,其初始作用不在于生产额外的制度,而是要确保当前私有产权制度的稳定性。正如“谪罚”需要一个具备公信力的主体来加以实施,否则就不能保障以“界畔”的形式维护私有化的有序性,以致造成私有产权制度应有效力的缺失。那么可以说,在私有产权制度的构建背景下,国家制度是作为一种派生的制度需求而创生的。这一点在《世记经》中有充分的说明:

“尔时别有余一众生,自惜己稻,盗他稻谷。余人见已,即告彼言:‘谓汝众生,汝恶作也,汝恶作也,云何自有,盗取他稻。’呵已而放,更莫如此。而彼众生,已复再作,亦且呵放,如是再三,犹不改悔。麤言呵责,以手打头,牵臂将诣众人之中,告众辈言:‘此人盗他。’而彼众生,对于众前,拒讳争斗,语众辈言:‘此之众生,麤恶言语,骂詈于我,以手打我。’时彼众辈,聚集忧愁,悲哭叫唤:‘我等今者,相共至此,困恶处也。我等已生恶不善法,为诸烦恼增长未来生老苦果,当向恶趣。’现见以手共相牵排,驱遣呵责:‘我等今应求正守护,为我作主,合呵责者正作呵责,合谪罚者即正谪罚,合驱遣者即正驱遣。我等所有田分稻谷,各自收来,彼守护主,有所须者,我等供给。’大众如是共平量已,时彼众辈,即共推求正守护者。”

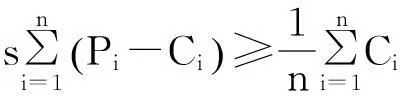

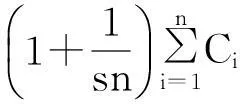

可见,若“界畔”未能使个体侵犯他人私有产权的行为受到行之有效的“谪罚”约束,那么在群体中就需要一个具有道德威望的主体来主持公正,以保证“谪罚”实施的有效性,进而保障“界畔”确立的稳定性。于是,“……为作正主,诃责谪罚,驱遣平正,无有侵凌。众敛稻谷,而供济之,不令短阙。如是依法,为作田主。以从彼等众生田里,取地分故,因即立名,为剎帝利(剎帝利者隋言田主)。时彼众生,悉皆欢喜,依诫奉行。”从中可以看出,国家制度起源于“田主”制度的确立。“田主”自身不再占据私有产权,他有别于群体中的其他个体,必须从劳动生产中脱离出来,行使管理者的职能,即凭借自身在群体中的道德威望,维护现有各项制度的有效运行。与此同时,群体中的其余个体将各自产权收入中的一部分支出供养“田主”,以维持“田主”的生计,由此便出现了“税收”的雏形。对每一个体而言,税收支出等于产权收益与生存成本的差额乘以税率,但税收总额用于维持“田主”的生计,至少要等于个体的平均生存成本,可表示如下:

其中Ti、Pi和Ci分别为第i个个体的税收支出、产权收益和生存成本,n为群体中的人数,s为税率,且0 总之,制度是按照其需求层次的不断扩展而逐步得以构建、完善,最终形成一个有机体系的。私有产权制度创生于私有化无序发展与资源稀缺性之间的矛盾中,进而以国家制度的创生为需求来保障自身的稳定性。国家制度的建构是以税收为必要的生产成本的,而税收的来源反过来又是以私有产权制度的稳定性为前提的。 五、结语 制度的产生、演变及其与经济活动的关系,是制度经济学的一般研究范畴,而佛教在其三藏经典中对此却早已有较为详尽的阐述,主要观点有: 第一,制度起源于人的懒惰习性所导致的资源稀缺性的不断提高。资源稀缺并非是资源绝对量的持续减少,而是由于对资源的过度采掘破坏了其可再生能力所造成的生态循环失律状态。 第二,制度致力于对资源稀缺性的缓解,是以人的懒惰习性为约束标的的,而这种约束力却是在私有化无序发展的状态下,通过使劳动生产成为必要的谋生手段来实现的。 第三,制度是作为协调私有化无序发展与资源稀缺性之间矛盾的产物而创生的。伴随着经济社会状态的演化和人类认知水平的进化,制度按照其需求层次的不断扩展逐步得以构建、完善,最终形成一个有机体系。在一个制度体系中,私有产权制度创生于人类无意识状态下公有产权向私有产权的无序发展所发生的演变之后,进而以国家制度的创生为需求来保障自身的稳定性。国家制度的建构以税收为必要的生产成本,而税收的来源反过来又以私有产权制度的稳定性为前提。 在佛教看来,一个完善的制度体系是对生态循环失律的有效弥补。这其中劳动生产成为必要的谋生手段,迫使人类生产力得以起步与发展,并在原有的框架下不断推进制度体系的扩展和完善。但这却不是一个理想的状态,因为人类生产力越是发达,制度体系越是完善,甚至“梦想一些制度完美到不需要任何人都是好人的程度”[9],意味着生态循环失律已加剧恶化,资源稀缺性也更为严重。归结起来,根源在于人的懒惰习性与贪吝心性所发生的传递效应在群体中造成了普遍的道德缺失。当群体中只有为数不多的个体仍保持着原有的道德理性,并能引起其余个体足够的关注与重视时,便可凭借其公信力维护私有产权制度的稳定性,那么国家在这个意义上自然就是群体道德普遍缺失过程中的特定产物。 参考文献 [1]黄少安.经济学为什么和怎样研究制度——关于制度经济学研究对象、目的和一般理论框架的梳理[J].学术月刊,2009(5):76-80. [2]黄少安.制度经济学中六个基本问题新解[J].学术月刊,2007(1):79-83. [3]黄少安.制度经济学[M].北京:高等教育出版社,2008:51. [4]诺思.经济史中的结构与变迁[M].上海:上海人民出版社,1994:95. [5]马尔科姆·卢瑟福.经济学中的制度[M].北京:中国社会科学出版社,1999:123-125. [6]大正新修大藏经·阿含部·长阿含经卷第二十二:佛说长阿含第四分世记经世本缘品第十二[Z].小野玄妙,等校勘,1934:231. [7]马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集:第46卷(上册)[M].北京:人民出版社,1975:472. [8]黄少安.制度经济学实质上都是关于产权的经济学[J].经济纵横,2010(9):1-7. [9]SCHUMACHER E F. Small is beautiful: a study of economics as if people mattered [M].London: Random House Group Ltd., 1973:59. (责任编辑:任红梅) 收稿日期:2014-12-05 基金项目:国家社科基金项目“生态文明与欠发达地区工业化战略研究”(11BKS044) 作者简介:姚文捷(1982- ),男,浙江杭州人,浙江工商大学经济学院博士研究生,浙江越秀外国语学院国际商学院讲师,研究方向为佛教经济学。 中图分类号:F062.1:B94 文献标识码:A 文章编号:1672-2817(2015)02-0099-05 An Economics Point of View from Buddhist Scriptures on YAOWen-jie1,2 (1. School of Economics, Zhejiang Gongshang University, Hangzhou 310018, China; 2. School of International Business, Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages, Shaoxing 312000, China) Abstract:System originated in the continuous deepening of resource scarcity. According to Buddhism, the essential connotation of resource scarcity is the state of disorder of ecological cycle resulted from human’s lazy habits. Dedicating to alleviate resource scarcity, human’s lazy habits are regarded as system’s constraint mark. In a disordered state of privatization, system’s force of constraint is achieved through making labor become a necessary living means. According to its continuous expanding demand, system is constructed and perfected step by step, and finally forms an organic system. In a structure of systems, private property rights system is produced in the contradiction between disordered state of privatization and resource scarcity, and then demands a state institution to ensure its stability. The construction of state institution is inevitable paid by revenue whose source is in reverse with the stability of private property rights system as its prerequisite. Keywords:system origin; resource scarcity; disorder of ecological cycle; property rights; Buddhism

Resource Scarcity and System Origin