中国钢铁产业政策变迁及实施效果研究

邱兆林

(山东大学经济学院,山东济南250100)

中国钢铁产业政策变迁及实施效果研究

邱兆林

(山东大学经济学院,山东济南250100)

摘要:我国钢铁产业政策的最大特点是政府行政权力对经济的强势干预。钢铁产业政策实施的结果显示:我国钢铁产业的市场集中度较低,各地区重复建设严重;生产效率呈现下降趋势,且不同区域差距较大,华东地区生产效率较高。政策制定不合格和执行不到位是钢铁产业政策失效的两大原因。

关键词:钢铁行业;产业政策;实施效果;市场结构;生产效率

中图分类号:F26

文献标识码:码:A

文章编号:号:1672-626X(2015)03-0021-09

doi:10.3969/j.issn.1672-626x.2015.03.004

收稿日期:2015-03-24

基金项目:国家自然科学基金项目(71473151);国家自然科学基金项目(71173134)

作者简介:邱兆林(1985-),男,山东高密人,山东大学经济学院博士研究生,主要从事产业政策与竞争政策的有效性及协调机制研究。

Abstract:This paper systematically reviews the Chinese steel industry policy since 1994, and analyzes the evolution and characteristics of industrial policy. We find that the biggest characteristic of the steel industry policy is government intervention in the economy using administrative power. According to the implementation effects of iron and steel industry policy, market concentration of the steel industry is low, repeated construction is serious, productivity shows a downward trend, there is a wide gap between different regions, and the productivity in East China area is higher. Reasons that lead to the failure of Chinese steel industry policy include the defects of both policy formulation and implementation.

一、引言及文献综述

自1996年以来,我国一直是世界最大的钢铁生产国和消费国,钢铁工业的快速发展为推动经济平稳增长发挥了重要作用。据国家统计局数据,2013年全国粗钢、生铁、钢材产量分别达7.79亿吨、7.09亿吨、10.68亿吨,同比分别增长了7.5%、6.2%、11.4%。但与此同时,我国钢铁产业也存在布局不合理、市场集中度低、产品结构矛盾突出以及产能过剩等问题。虽然近些年来政府相关部门推出了一系列旨在淘汰落后产能、提高市场集中度、优化产品结构的政策措施进行调控,但从实际情况来看,这些产业政策的实施效果并不理想,产能过剩问题未能得到根本解决,产业发展出现较大幅度的波动。由此可见,我国的钢铁产业政策存在缺陷,有待完善。因此,本文将对钢铁产业政策进行系统梳理,并对其实施效果进行研究,以期能够更加清晰地了解中国产业政策的特征,为政府制定科学的产业政策提供借鉴。

产业政策是政府对经济活动进行宏观调控的重要工具,关于理论界产业政策有效性的研究存在两种截然不同的观点。市场主义者认为市场机制可以自发实现资源的最优配置,从而促进产业结构优化和经济发展,政府干预只会导致市场机制的扭曲;[1]政府主义者则认为市场机制本身存在缺陷,政府在弥补市场失灵、保护新兴产业和维护国家利益等方面可以发挥重要作用,产业政策是不可或缺的。[2][3]钢铁产业在经济发展过程中具有重要的战略地位,各国政府通过政策支持甚至补贴促进钢铁业快速发展,使其在国际竞争中处于优势地位。[4]钢铁行业属于典型的资源和资本密集型产业,规模经济在钢铁产业的发展中具有重要作用,是提高其生产效率和竞争力的关键要素。因此,钢铁产业政策的调控重点也主要集中于提高市场集中度、促进规模经济、提高生产效率和技术水平等方面。

我国学者对于钢铁产业发展状况的研究大多沿用产业组织理论的SCP分析框架,对钢铁产业的市场结构、企业投资行为及生产效率作了大量研究。徐康宁、韩剑分析了中国钢铁产业的市场集中度和空间布局,认为钢铁行业集中度不高且持续降低,限制了该产业的效率提高,钢铁行业的区位布局不甚合理,地区重复建设严重,资源依托型产业布局生产效率较低。[5]戴魁早使用向量自回归模型

考察钢铁行业集中度与利润率的关系,得出中国钢铁产业的集中度与利润率之间存在长期稳定的均衡关系,需要采取相关政策提高产业集中度的结论。[6]陈甬军、周末运用新产业组织实证方法直接测度钢铁行业的市场势力和规模弹性,认为中国钢铁产业不存在系统性的市场势力,没有呈现规模效应,反而存在规模不经济的特征。[7]何记东、史忠良认为市场结构决定企业行为和市场绩效,钢铁行业较低的市场集中度加剧了企业间竞争,投资过度造成整个行业产能过剩和利润率降低。由于存在较高的退出壁垒,产能过剩的企业仍然盲目投资,产业政策对企业生产规模的限定反向激励了企业的投资行为,造成产能过剩进一步扩大;[8]而且我国大型钢铁企业一直处在粗放式发展中,生产效率较低,不利于该产业的长期健康发展。焦国华、刘秉镰等运用DEA方法对中国钢铁企业的生产效率和规模效率进行的实证研究表明,中国钢铁工业大多数企业生产效率不高,不存在显著的规模经济特征。[9][10]

钢铁行业市场结构、企业投资行为及生产效率与政府的宏观调控是分不开的,目前对钢铁产业政策效果评价的研究普遍认为产业政策会干扰市场过程,从而导致不良后果。徐康宁对2005年出台的《钢铁产业发展政策》做了详细的分析和评论,认为合理的生产规模总是与市场紧密相关,政府部门难以准确预测市场需求,政府直接规定企业产量和过度干预市场竞争的政策措施不妥当。[5]江飞涛探讨了旨在防治钢铁业“产能过剩”投资规制政策的缺陷,认为产业政策不能从根本上治理产能过剩,相关部门无法进行准确预测和制定合理的投资规划,体制扭曲下地方政府的干预行为通过成本外部化、投资补贴和风险外部化扭曲了企业的投资行为,造成了产能过剩和重复建设。[11]产业政策制定过程中政府受到有限理性和认知局限性的约束,产业政策执行过程中伴随着中央政府、地方政府与企业之间博弈,产业政策的实施效果会大打折扣。[12][13]政策制定过程中存在的信息不对称、利益集团控制和对市场机制挤出效应等问题降低了政策制定的合理性,政策实施环节存在的激励不相容、政策落实成本过高和政策手段单一等问题也降低了产业政策实施的有效性。[14]

综上所述,现有文献已经对钢铁行业市场结构以及产业绩效做了大量研究,但普遍缺少对钢铁产业政策的深入分析。另有少数学者虽然对钢铁行业产能过剩及产业政策的缺陷做了分析,但缺乏实证基础。基于此,本文首先对1994年以来的钢铁产业政策进行系统梳理,分析产业政策的特征;在此基础上,实证检验钢铁产业政策的实施效果;最后从政策制定和政策执行两方面探讨钢铁产业政策失效的原因。

二、中国钢铁产业政策的演变及特征

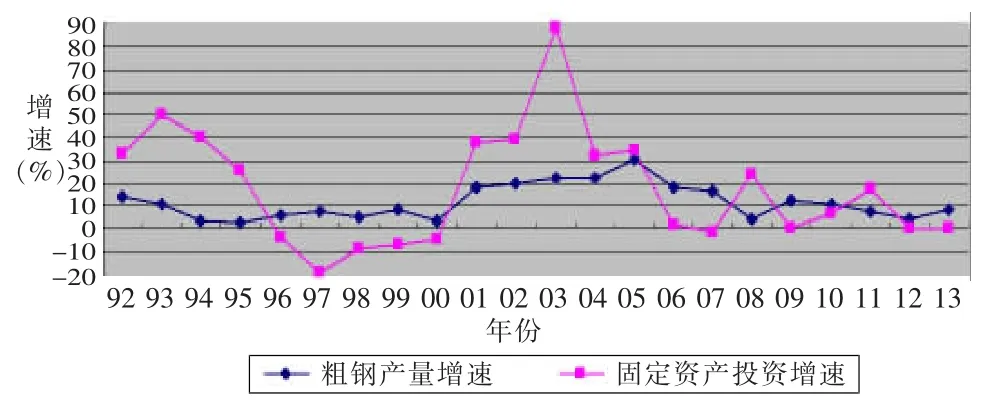

市场化改革之后,中国经济进入高速增长时期,地方政府开始把钢铁产业作为拉动经济增长的支柱产业,1994年开始的分税制改革极大地刺激了地方政府的投资行为。在需求和政府推动的双重作用下,钢铁行业投资规模不断扩大,1993年钢铁行业固定资产投资比上年增长了50.3%(见图1)。为了应对投资失控和金融混乱的局面,从1994年开始,中央政府不断制定实施产业政策来引导钢铁行业健康发展。陈剩勇对钢铁行业的宏观调控过程作了详细分析,[15]这为本文的分析提供了有益借鉴,下面将对1994年以来钢铁行业的发展情况及产业政策进行系统梳理。

图1 中国粗钢产量及固定资产投资增长率

(一)第一阶段:1994—2000年

经济的高速增长带动了钢铁行业的过度膨胀,1994年国务院下发《关于继续加强固定资产投资宏观调控的通知》,要求加强项目审批工作,防止盲目投资和重复建设。在政府的调控下,钢铁行业的投资增速开始下降,但仍处于较高水平,钢铁产量增速反而有所上升,1996年中国的钢产量突破1亿吨,超过日本和美国跃居世界第1位,占世界钢产量的13.5%,成为世界钢铁大国。1996年,国家进一步加强了对钢铁工业固定资产投资的控制,要求各地严格控制新开工项目,并规定2亿元以上的投资项目须报国务院批准。1997年亚洲经济危机致使国内需求下滑,钢铁行业出现大量产能过剩,固定资

产投资增速降为最低-18.9%。可以说,在政策调控和经济危机的作用下,钢铁行业的过度投资已经得到有效控制。

1999年国家经贸委颁布了《关于做好钢铁工业总量控制工作的通知》,指出钢铁产业存在的重复建设和结构不合理问题,要求钢产量以1998年为基准压缩10%,且三年内不再批准新建炼钢、炼铁和轧钢项目;2000年国家经贸委相继颁布了《关于做好2000年总量控制工作的通知》、《关于下达2000年钢铁生产总量控制目标的通知》、《关于清理整顿小钢铁厂的意见》,目的是严格控制钢铁行业新增产能投资,提高其质量和效益。总体来看,1994—2002年,政府为了预防和治理钢铁工业的重复建设和产能过剩问题,对钢铁行业的固定资产投资进行严格规制,在行政权力的强势干预下,政府对钢铁产能的总量控制是行之有效的,1996—2000年钢铁行业固定资产投资处于负增长状态。

从钢铁产业政策的目标和实施手段来看,这一阶段产业政策的最大特点是政府行政权力对行业发展的强势干预,政府选择代替了市场机制。[16]通过对新开工项目的审批控制产能,调控手段的单一性延续了计划经济时期政府直接干预微观经济的套路。从图1可以看出,1994年之后,钢铁行业的投资规模已经逐年下降,且1996年开始处于负增长,这说明过度投资已经得到有效控制。然而,从1996年我国粗钢产量超过1亿吨开始,政府就认为钢铁行业存在产能过剩的问题,随后出台了一系列产业政策进行调控,这直接导致了我国加入WTO之后,市场需求引发的“报复性”投资,这是政策制定部门对工业化进程和钢铁业市场前景的集体误判,也反映出带有计划经济色彩的选择性产业政策的局限性。

(二)第二阶段:2001—2008年

中国加入WTO之后,出口和内需的扩大带动了钢材、水泥等产品市场价格持续上涨,刺激了钢铁产业的投资扩张;同时,相关部门也放松了对钢铁工业固定资产投资的规制,中央政府与地方政府以及各地方政府之间的多方博弈刺激了地方政府干预经济运行的行为,地方政府与企业联手推动了投资热潮。[15]2002年全国钢铁行业投资总额达到710亿元,比上年增长45.9%,2003年投资增速加速飙升,投资额达到1329亿元,增长了88.7%,再次出现投资过热的趋势。

2003年,国务院办公厅转发发改委等部门《关于制止钢铁、电解铝、水泥等行业盲目投资若干规定的通知》,再次对钢铁行业进行宏观调控,要求各地迅速解决钢铁行业出现的盲目投资和低水平扩张问题。然而,中央政府试图通过财政、货币、税收等手段调控行业发展的政策未能控制住各地区的投资势头,投资规模不断扩大,2004年第一季度,钢铁行业的固定资产投资增长107%。中央政府不得不采用行政手段强行干预,2004年4月发生的“铁本事件”成为这一时期政府宏观调控的分水岭,对各地区钢铁行业的过度投资起到有效的震慑作用。

与此同时,国务院相继出台了《国务院办公厅关于调整部分行业固定资产投资项目资本金比例的通知》、《国务院办公厅关于清理固定资产投资项目的通知》、《国务院关于投资体制改革的决定》和《政府核准的投资项目目录》(2004年),决定“适当提高钢铁、电解铝、水泥、房地产开发固定资产投资项目资本金比例”,①同时严格控制新建、在建产能,提高投资贷款门槛。

2005年7月8日,国家发改委出台了《钢铁产业发展政策》,第一次以正式政策文本的形式对钢铁产业的生产和投资进行控制,把提高产业集中度和优化生产力布局作为产业政策调整的核心,鼓励企业兼并重组形成大型钢铁企业集团。2006年3月通过的《关于国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》正式提出“节能减排”的理念,严格控制新增钢铁生产能力,提高钢铁产品档次和质量,推进钢铁工业发展循环经济,发挥钢铁企业产品制造、能源转换和废物消纳处理功能,鼓励企业跨地区集团化重组,形成具有国际竞争力的企业。随后,推出《国务院关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知》,同年6月颁布《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加强固定资产投资调控从严控制新开工项目意见的通知》、《关于钢铁工业控制总量、淘汰落后、加快结构调整的通知》,强化对钢铁工业固定资产投资的规制,要求“十一五”期间淘汰1亿吨落后炼铁能力,并且规定了淘汰落后产能的具体时间,2005—2006年间,开始贯彻执行淘汰落后产能和产业结构调整的政策,并提高节能环保等门槛。在政府的强烈控制下,2006年的固定资产投资仅为2642亿元,比上年只增长了2.3%,盲目投资、重复建设与产能过剩的浪潮得到有效控制,到2007年,

钢铁行业的投资增速才逐渐放缓。

这一时期的产业政策的调控方式转向政府干预与市场调控相结合,行政手段与经济手段并用。产业政策开始重视市场配置资源的作用,但政策手段还是以市场准入、项目审批、贷款核准、目录指导、强制性清理等直接管制手段为主。同时,产业政策开始关注经济增长方式的转型,节能减排和低碳经济成为宏观调控的指导思想,把资源消耗和环境保护作为市场准入的重要门槛,鼓励企业进行兼并重组,提高行业集中度。

(三)第三阶段:2009年至今

2008年,国际金融危机使得原本就存在产能过剩的钢铁行业受到严重冲击,产品需求下滑,价格下跌,企业亏损严重。为了刺激经济,避免出现经济“硬着陆”的危险,政府部门于2008年底推出了4万亿投资以及大量相关配套投资和银行信贷,以应对全球性的经济危机。为了实现2009年经济增长“保八”的目标,国务院又陆续出台了汽车、钢铁、装备制造等十大产业调整和振兴规划,其中的汽车、装备制造和船舶三大产业又与钢铁产业紧密相关,钢铁的需求量增加,内需对经济的拉动显著增强,产业发展向好。《钢铁产业调整和振兴规划》在控制总量、淘汰落后、优化布局和兼并重组等方面提出了具体的目标和任务,《规划》将2009年、2010年的粗钢产量控制在4.6亿吨和5亿吨,排名前五位钢铁企业的产能占全国的比重达到45%以上,沿海沿江钢铁企业的产能占比达到40%以上,推动企业加快兼并重组,力争到2011年形成宝钢集团、鞍本集团、武钢集团等几个产能在5000万吨以上的特大型钢铁企业,形成若干个产能在1000~3000万吨级的大型钢铁企业。同时,政府通过税收补贴的方式来刺激企业出口。②在产业政策的刺激下,钢铁行业的产量和投资规模迅速膨胀,2009年和2010年粗钢产量分别达到5.8亿吨和6.4亿吨,远远超出了政府的预定控制目标,2010年钢铁行业的固定资产投资额也达到了4555.7亿元,增速达到10.88%。

这时,政府开始意识到对钢铁产业投资抑制的放松可能会加剧行业的产能过剩,2010年2月,国务院发出《关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》,要求在2011年底前淘汰400立方米及以下炼铁高炉,淘汰30吨及以下炼钢转炉、电炉。2011年1月,发布《关于印发淘汰落后产能工作考核实施方案的通知》,旨在通过完善的淘汰考核机制,确保完成淘汰落后产能的目标。同年3月,发改委又发布了《产业结构调整指导目录》(2011年),其中有关钢铁产业的鼓励类产品达17项,限制类产品10项,淘汰落后生产工艺装备达44项,落后产品3项。在全球经济下行和国内抑制性产业政策的双重打压下,中国钢铁行业步入低谷,企业陷入全面亏损的境地,中国钢铁业进入了“铁锈时代”。[15]

这一时期的产业政策反映了政府对经济进行宏观调控的随意性。为应对金融危机对国内经济的影响,政府放松了抑制性政策,4万亿投资直接推动钢铁行业过度膨胀;2010年,政府调转方向,采用严格的行政手段控制钢铁行业的投资和产量。这种事后补救的产业政策非但不能引导钢铁产业健康发展,反而造成行业发展出现剧烈波动,对整个国民经济产生不利影响。

三、中国钢铁产业政策的实施效果

总结1994年以来的钢铁产业政策,政府针对产能过剩的调控起到了一定的控制作用,同时提高了行业集中度和企业规模,对促进钢铁行业健康发展有积极的作用。尤其是2006年提出“节能减排”和“发展低碳经济”的理念,对于促进钢铁产业转型有积极的意义。同时,我们也看到,一些产业政策的实施效果不理想,旨在治理产能过剩的政策反而催生了投资和产能的大跃进,总量控制没有达到预期目标,行业集中度不高,技术水平较低。当然,要想全面地评价产业政策实施效果是非常困难的,所以我们主要从钢铁行业的市场结构和生产效率两个方面对政策效果进行评价。

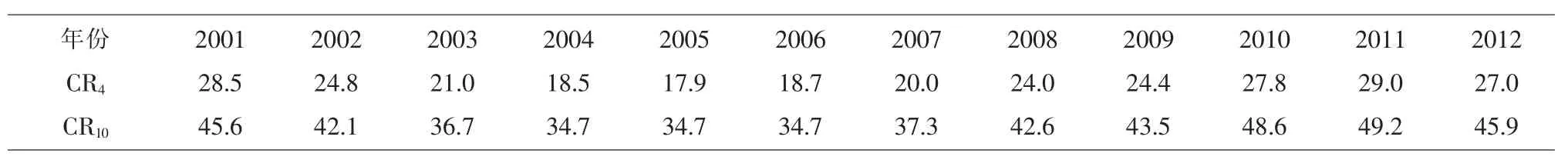

(一)钢铁行业的市场结构

市场集中度是最常用的衡量市场结构的指标,表示行业内前N家企业的市场份额在整个行业中的比重,提高市场集中度是中国钢铁产业政策的重要目标之一。表1列出了2001—2012年中国钢铁产业的市场集中度,可以看出,钢铁行业的生产集中度总体不高。CR4和CR10这两个指标呈现U型变化,2001—2004年持续下降,并在2004年达到最低点。这说明我国钢铁企业规模相对较小,难以形成规模经济,2004年前4家企业的产量之和比上年增长了8.3%,而全国总产量却增长了23.7%。

2005年国务院出台的《钢铁产业发展政策》把提高产业集中度和优化生产力布局作为产业政策调整的核心,促进了钢铁企业的合并重组,③市场集中度有所提高,到2011年前4家和前10家粗钢市场集中度已经达到29%和49.2%,但仍然低于30% 和50%,且2012年钢铁行业的集中度出现下滑,CR4和CR10分别降为27%和45.9%,比2011年降低了2个和3.3个百分点。这是因为多数大型钢铁企业受市场低迷影响采取了减产措施,一些中小型钢铁企业却借助低成本优势增产。

表1 2001—2012年中国粗钢产品的市场集中度(%)

对于钢铁行业来说,“寡占型”的市场结构具有更高的效率。按照贝恩(Bain,1959)对市场结构类型划分标准,中国的粗钢市场CR4还不到30%,属于竞争型的市场结构,远远不能达到理想的“寡占型”市场结构。从国际钢铁行业的市场结构变化趋势来看,集中度提高是基本方向,2010年美国、日本、俄罗斯、印度、韩国和德国的粗钢市场的CR4均在50%以上,④钢铁产业市场结构都表现为“强寡占型”,中国钢铁行业的市场集中度明显偏低,尽管在产业政策的推动下,市场集中度有所提高,但仍处在不到30%的较低水平。

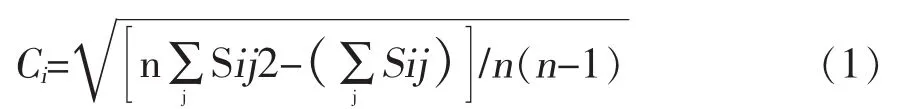

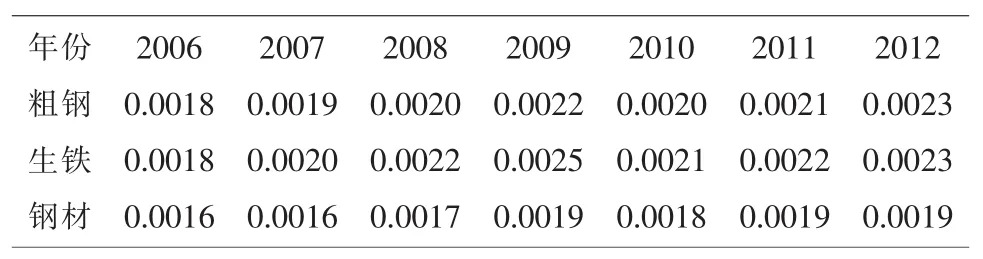

上述钢铁行业的市场集中度是以企业为样本计算得到的市场结构。为了进一步反映钢铁产业的空间布局情况,监测该产业在区位空间上的离散型,我们用空间集中度Ci[5]来衡量钢铁行业的区域分布集中程度。其计算公式为:

其中,Sij表示区域j的产业i占全国的比重,n表示区域个数,Ci其实是Sij分布的标准差。该值越大,说明产业的空间集中度越低;反之,该产业的空间集中度越高。本文以省为单位,测算了钢铁行业中粗钢、生铁和钢材三种产品的空间集中度(见表2)。

表2 中国钢铁产业空间集中度

由表2可以看出,中国钢铁产业的空间集中度也在明显下降,粗钢、生铁和钢材三种产品的Ci值从2006年到2012年呈现逐年递增的趋势。这表明,在钢铁产业的发展过程中并没有形成区域性集聚态势,钢铁产业空间分布更加离散。空间集中度下降的原因在于大部分省份都把钢铁产业作为自己的支柱产业,建立了一定规模的钢铁生产基地,⑤地区性行政垄断阻碍了生产要素的自由流动,钢铁行业的跨区域发展和资源合理配置难以实现。

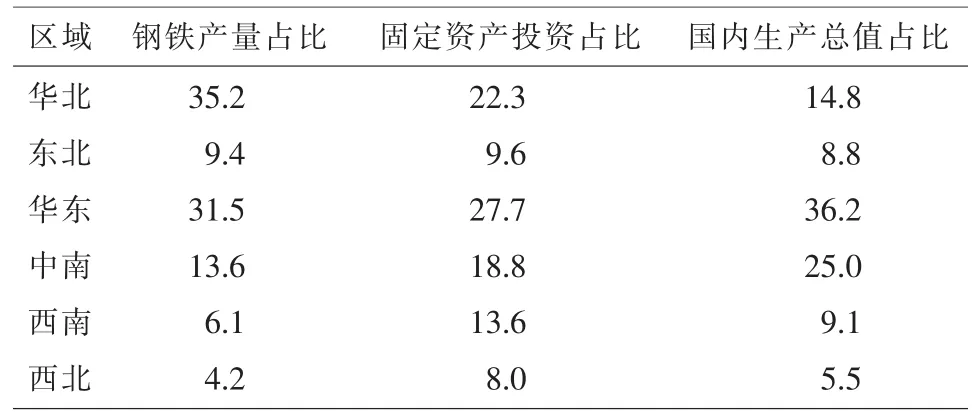

表3是2012年中国六大区域钢铁产量、固定资产投资和GDP在全国所占比重,可以看出,钢铁产业布局相对比较分散。华北地区是中国钢铁生产的主要基地,钢产量占全国的比重达到35.2%,但其国内生产总值仅占14.8%,这说明该区域的钢铁需求不足;华东和中南地区比较发达,钢铁需求量较大,但生产相对不足,供需矛盾突出;东北、西南和西北地区的钢铁生产与消费大体平衡,但三个区域的钢铁规模较小,发展相对缓慢。

表3 2012年中国六大区域钢铁产量和投资所占比重(%)

上述分析表明,我国钢铁产业无论在行业集中度还是在空间集中度都明显偏低,钢铁行业较低的市场集中度对该行业的长期发展不利。低集中度降低了企业的生产效率,不利于形成规模经济;钢铁企业在原材料市场的谈判力较弱,铁矿石进口价格连年上涨,钢铁企业利润空间不断缩小。

(二)钢铁行业的生产效率

1.模型设定

目前广泛使用的测量技术效率的方法主要有非参数法和参数法。非参数法以数据包络分析(DEA)

为代表,参数法以随机前沿分析(SFA)为代表,相对来说,SFA采用计量方法对前沿生产函数进行估计,依赖于对数据的随机性假设,有更为坚实的理论基础。为了解释影响技术效率的因素,在测度技术效率的同时考虑其影响因素成为一个重要的研究方向,我们借鉴Battese和Coelli[17]设定的随机前沿模型测算钢铁产业的生产效率,SFA模型设定为:

其中,yit表示行业i在时期t的产出,f(·)表示生产可能性边界上的前沿产出,xit为要素投入向量,误差项vit-uit为符合结构,vit服从正态分布,表示随机扰动项,uit为技术非效率项,表示个体冲击的影响。

技术效率TE定义为实际产出期望与前沿面产出期望的比值,即:

随机前沿函数的优势在于对技术无效率项的考虑,如果模型不存在无效率项,那么采用一般函数更为有效。因此需要检验随机前沿函数的有效性,具体采用指标γ=σ2u/(σ2u+σ2v)来衡量,该指标越接近1,说明存在明显的无效率项,采用随机前沿函数模型是合适的。

2.指标选取与数据来源

现有研究大多选取钢铁企业或上市公司作为样本来测算钢铁产业效率(见表4),主要采用DEA方法测算钢铁行业的技术效率,投入产出指标的选取也相去甚远。这种方法虽然可以得到钢铁企业的生产效率,但难以反映各地区钢铁行业的发展情况。并且,在产业政策的推动下,从2005年以来钢铁企业进行了一系列兼并重组,而且有些是跨地区重组,但很多大型钢铁企业集团是在地方政府推动的区域内形式上的合并。例如,鞍钢和本钢、济钢和莱钢是地方政府主导的形式上的合并,并没有生产经营上的实质性整合;虽然武钢集团持有柳钢51%的股权,但并未参与其生产经营。因此,以大型企业集团或上市公司作为样本测算钢铁企业效率存在一定误差。

表4 钢铁行业效率的相关研究

与已有的研究不同,我们采用2006—2012年全国29个省(市、自治区)的面板数据来测算不同区域钢铁行业生产效率。投入指标包括资本投入和劳动投入,即投入指标选用包括固定资产和流动资产在内的资产总额和行业从业人数,产出指标选用行业总产值表示。数据来源于历年《中国钢铁工业年鉴》和《中国工业经济统计年鉴》。

3.生产效率测算结果

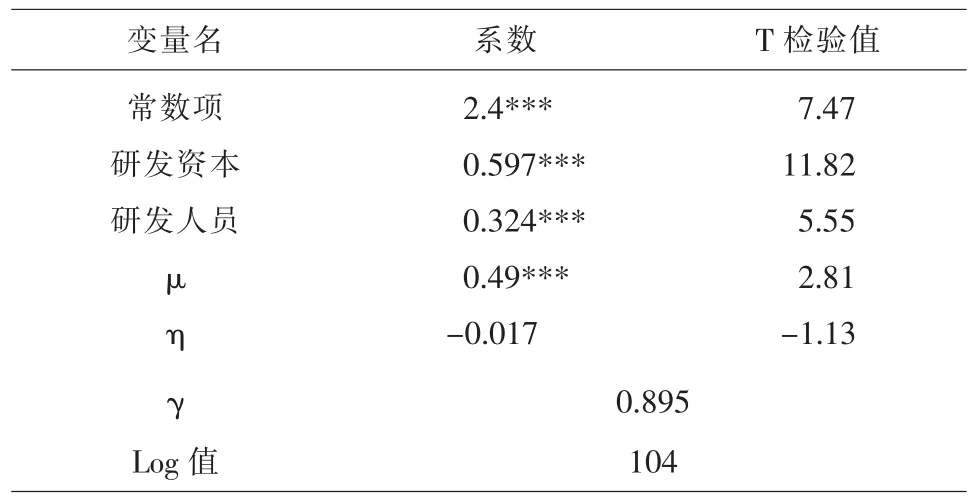

利用STATA 11软件,使用极大似然估计对模型进行回归分析,回归结果如表5所示,前沿生产函数的γ值为0.895,说明中国高技术产业的研发创新活动存在明显的技术无效率,采用随机前沿生产函数模式是合适的。η值等于-0.017,说明钢铁行业的生产效率逐年降低。

表5 前沿生产函数回归结果

资本和劳动两生产要素的产出弹性分别为0.597 和0.324,表明资本投入是促进钢铁产业发展的关键因素;二者弹性之和小于1,说明钢铁行业还未形成规模经济,传统意义上认为钢铁行业应该具有的规模效应在中国钢铁产业中没有出现。这里需要说明的是,钢铁行业没有表现出规模经济并不是因为企业的规模不够大,中国的钢铁企业本身规模已经非常庞大。⑥原因在于,当产量超过一定值时,随着量的继续扩大,规模弹性逐渐降低,这时候规模效

应导致的成本节约已经不再明显。另外,中国的大部分钢铁企业主要通过兼并形成巨大规模,但生产技术和管理水平并没有实质性的提高。[7]

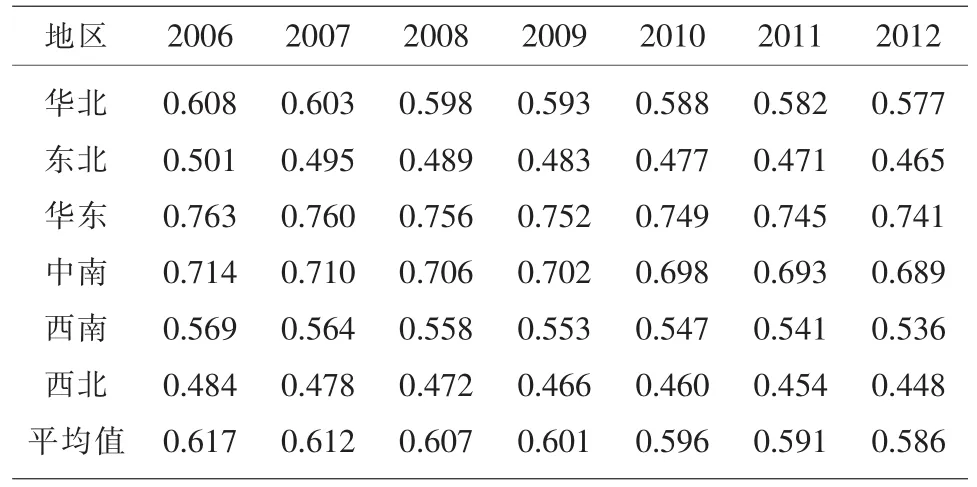

表6列出了中国六大区域2006—2012年钢铁行业的生产效率。总体来看,中国钢铁行业的生产效率不高,且呈现逐年下降趋势,2006年全国的平均值为0.617,2012年下降到0.586,而且各区域都存在下降。原因在于,一方面,地方政府为促进本地经济发展,保护落后企业,粗放式发展严重;另一方面,以“扶大限小”为特征的产业政策产生负面作用,大企业免于市场竞争所带来的压力,缺乏提高生产效率的动力;政策反向激励企业将如何扩大规模以求自保作为企业的发展方向,忽略了对技术和生产效率的关注;弱化了市场竞争的“优胜劣汰”机制,不利于高效率企业的快速成长,更不利于市场化改革的推进。

表6 2006—2012年中国各地区钢铁行业生产效率

中国钢铁产业区域发展不平衡,各地区生产效率差距较大。华东地区生产效率最高,2012年为0.741,远超全国的平均值;东北和西北地区效率值最低,还不到0.5。改革开放之前,钢铁产业布局主要采用资源依托型,钢铁厂基本选择靠近铁矿石和煤炭资源的地区,如辽宁的鞍钢和本钢、贵州的攀钢、北京的首钢、河北的唐钢;改革开放之后,市场开始发挥配置资源的作用,沿海地区工业水平的提高使得市场上对钢铁产品的需求急剧膨胀,刺激了钢铁行业的快速发展。资源依托型钢铁企业发展缓慢,其弊端正在凸显,而市场需求型和临海港口型空间布局有利于生产效率的提高,这也是我国钢铁产业发展的合理方向。[5]

四、中国钢铁产业政策失效的原因

我国钢铁行业的快速发展对推动经济增长发挥了重要作用,但钢铁产业仍然存在市场集中度低、生产效率不高、没有形成规模经济、产能过剩的问题。1994年以来,政府制定并实施了一系列产业政策对钢铁行业进行调控,但其效果远未达到预期,尤其是在抑制产能过剩和提高生产效率方面,政策制定不合理和执行不到位是导致产业政策失效的两大原因。

(一)产业政策制定不尽合理

中国的钢铁产业政策具有很强的计划经济色彩,政策制定者对企业产量、投资规模以及产品结构进行直接预测,并根据预测制定相关的产业政策,对投资规模和产品数量进行管制和调控。所以说,这种选择性产业政策是否有效关键取决于政府对市场预测的准确性。但遗憾的是,面对复杂多变的市场经济运行过程,政府受到有限理性和认知局限性的约束,政策制定者无法获取市场的细节知识,并且难以整合这些知识,不可能对钢铁工业的市场发展做出完全准确的预测。因此,产业政策必然无法完全适应产业发展的规律。

选择性产业政策以行政手段来控制企业的投资和产量,往往使高效率企业的正常发展受到抑制,低效率企业免于竞争得以存续。尤其是,中国钢铁产业政策中存在明显的“保护国有企业”、“抓大放小”和“规模论”特征,使得大型企业(主要是国有企业)免于高效率的中小企业的竞争压力,整个钢铁行业的生产效率都难以提高。鉴于大型企业在钢铁行业中的主导地位,产业政策直接推动了大型钢铁企业的规模扩张;另外,以规模和产量作为淘汰标准的产业政策逆向推动了众多中小型钢铁企业扩张产能、扩大规模以求自保。其结果是政府直接调节产业投资削弱了市场竞争对投资的限制作用,以“控制产能、调整结构”为目标的产业政策造成了产能的急剧扩张。

以严格的项目审批和准入限制为手段的产业政策一向是政府进行宏观调控的主要手段,实际上加强了政府对于微观经济的干预行为。2005年制定的《钢铁产业发展政策》就规定,凡新上马的钢铁项目未经发改委批准的,国土资源部不予办理土地使用手续,工商管理部门不予登记,商务管理部门不予批准合同和章程,金融机构不提供贷款,质监部门不予颁发生产许可证等。

(二)产业政策执行不到位

即使政府能够制定出合理的产业政策,其有效性依然难以保证,产业政策的执行过程伴随着中央

政府与地方政府、地方政府之间、地方政府与企业之间的博弈。财税体制改革之后,地方政府具有独立的经济利益。以考核GDP增长率为核心的政府官员政治晋升体制,使得地方政府具有强烈的干预企业投资和利用各种优惠政策招商引资的动机。地方政府的低价供地行为、企业低价所获土地的抵押功能以及地方政府干预金融体系、信贷等造成了投资企业自有资本投入过低,进而导致严重的风险成本外部化问题,造成企业过度投资和产能严重过剩。体制扭曲下地方政府不当干预微观经济的行为,通过成本外部化效应、投资补贴效应和风险外部化效应扭曲企业的投资行为,从而导致企业过度投资和产能过剩。[11]

当前以提高市场集中度为目标的产业组织政策鼓励各地区钢铁企业兼并重组,提高行业集中度,实际上是以行政力量而非市场力量推动企业重组,让大企业兼并小企业,国有企业吞并民营企业。例如,在地方政府干预下,亏损的济南钢铁吞并了盈利的日照钢铁。地方政府推动的企业兼并模式通过对国有资产重新组合来实现规模的扩大,难以打破钢铁行业行政性区域分割和垄断,无法形成钢铁产业的有效竞争。

五、主要结论及启示

本文对1994年以来我国钢铁产业政策进行了系统梳理,发现钢铁产业政策带有明显的计划经济色彩,政府通过市场准入、项目审批、贷款核准、目录指导、强制性清理等行政性手段干预经济,以政府选择代替市场竞争。这种选择性的产业政策不但没能从根本上治理钢铁行业存在的过度投资和产能过剩现象,反而造成行业发展出现剧烈波动。进一步,我们通过对钢铁行业市场结构和生产效率的测算来说明产业政策的实施效果,结果发现,钢铁行业市场集中度较低,空间分布比较离散,各地区重复建设严重;同时,钢铁行业生产效率呈现下降趋势,且各地区差距较大,华东地区生产效率相对较高,说明市场需求型和临海港口型空间布局有利于提高生产效率。最后,本文从制定与执行两方面深入探讨了钢铁产业政策失效的原因。我国当前产业政策存在的最大问题是全能型政府习惯采用计划经济时期的行政手段干预经济,这不利于行业效率的提高。例如,严格的审批制度可能会导致效率低的企业进入钢铁行业,而效率更高的民营企业获得审批的可能性较低,进而产生寻租行为。因此,只有转变政府管理职能、完善市场对生产要素的配置作用,避免地方政府对企业投资及生产行为的微观干预,才能从根本上治理产能过剩。

在成熟的市场经济中,政府对经济的宏观调控应以财政、税收和货币等经济手段为主,对国民经济实行间接调控。对于中国这样一个由计划经济向市场经济转型的发展中国家来说,市场的自身调节功能还较弱,容易出现市场失灵的现象,需要借助政府的力量对经济进行宏观调控,产业政策是政府调控经济运行的重要手段。中国钢铁工业现阶段存在的问题不单纯是企业规模大小的问题,而是缺乏有效的市场竞争机制,钢铁行业本是竞争程度较高的行业,但在地方政府的直接干预下,竞争机制很难发挥作用。所以,政府制定产业政策应该以市场为导向,由传统的选择性产业政策向功能性产业政策转变,将建立公平竞争和优胜劣汰的市场机制作为产业政策的重心。[18]这就需要加快深化政治体制和经济体制改革,完善政府官员晋升体制,降低地方政府干预企业投资的强烈动机;改革财税体制和土地管理制度,优化财政支出结构,向社会保障、医疗、教育和科技方向倾斜,明晰土地产权;理顺政府与银行的关系,政府应着力培养有效的市场,制定并完善法律法规,保障市场的有序运行,对市场运行进行必要的监督。

注释:

①国务院《关于调整部分行业固定资产投资项目资本金比例的通知》规定,钢铁由25%及以上提高到40%及以上;水泥、电解铝、房地产开发均由20%及以上提高到35%及以上。

②2009年6月,财政部、国家税务总局将税则号7208、7209等项下的24种钢材的出口退税提高到9%,税则号7311、7315项下的3种钢材出口退税提高到13%。

③2005年,鞍本钢铁集团成立,2008年,河北钢铁集团成立。

④2010年,其他各国钢铁行业集中度(CR4):美国54.7%,日本79.4%,俄罗斯86.2%,印度73.6%,韩国82.6%,德国61.2%。

⑤我国钢铁行业形成了九大钢铁基地:鞍本钢铁基地、京津唐钢铁基地、上海钢铁基地、武汉钢铁基地、攀钢基地、包头钢铁基地、太原钢铁基地、马鞍山钢铁基地以及重庆钢铁基地。

⑥2008年,仅宝钢集团一家公司的钢铁产量就超过了意大利全国的钢铁产量。

参考文献:

[1] Peltzman S. Toward a More General Theory of Regulation [J].Journal of Law and Economics,1976,(2):211-240.

[2] Rodrik. D. Getting Interventions Right: How South Korea and Taiwan Grew Rich [J].Economic Policy,1995,(4):53-107.

[3] Joseph E. Stiglitz. Some Lessons from the East Asian Miracle [J].The Word Bank Research Observer, 1996,(2):251-177.

[4] Tansey, Michael. Price Controls, Trade Protectionism and Political Business Cycles in the U.S. Steel Industry[J]. Journal of Policy Modeling, 2005,(9):1097-1109.

[5]徐康宁,韩剑.中国钢铁产业的集中度、布局与结构优化研究——兼评2005年钢铁产业发展政策[J].中国工业经济,2006,(2):37-44.

[6]戴魁早.产业集中度与利润率的关系研究——来自钢铁产业的实证检验[J].当代经济科学,2007,(6):67-73.

[7]陈甬军,周末.市场势力与规模效应的直接测度——运用新产业组织实证方法对中国钢铁产业的研究[J].中国工业经济,2009,(11):45-55.

[8]何记东,史忠良.产能过剩条件下的企业扩张行为分析——以我国钢铁产业为例[J].江西社会科学,2012,(3):182-185.

[9]焦国华,江飞涛,陈舸.中国钢铁企业的相对效率和规模效率[J].中国工业经济,2007,(10):37-44.

[10]刘秉镰,林坦,刘玉海.规模和所有权视角下的中国钢铁企业动态效率研究——基于Malmquist指数[J].中国软科学,2010,(1):150-157.

[11]江飞涛,曹建海.市场失灵还是体制扭曲——重复建设形成机理研究中的争论、缺陷与新进展[J].中国工业经济,2009,(1):53-64.

[12]何大安.政府产业规制的理性偏好[J].中国工业经济,2010,(6):46-54.

[13]张纯,潘亮.转轨经济中产业政策的有效性研究——基于我国各级政府利益博弈的视角[J].财经研究,2012,(12):85-94.

[14]万学军,何维达.中国钢铁产业政策有效的影响因素分析[J].经济问题探索,2010,(8):18-24.

[15]陈剩勇.中国政府的宏观调控为什么失灵——以1996年以来中国钢铁产业的宏观调控为例[J].学术界,2013,(4):5-24.

[16]江飞涛,李晓萍.直接干预市场与限制竞争:中国产业政策的取向与根本缺陷[J].中国工业经济,2010,(9):26-36.

[17] Battese G. E., Coelli T. J. A Model for Technical Inefficiency Effects in a Stochastic Frontier Production Function for Panel Data [J].Empirical Economics,1995,(20):325-332.

[18]邱兆林.中国产业政策有效性的实证分析——基于工业行业的面板数据[J].软科学,2015,(2):11-14.

(责任编辑:彭晶晶)

Research on Evolution and Implementation Effects of Chinese Iron and Steel Industry Policy

QIU Zhao-lin

(School of Economics, Shandong University, Jinan Shandong 250100,China)

Key words: iron and steel industry; industrial policy; implementation effect; market structure; productivity