我国商业银行“惜贷”行为分析

崔连翔

(河南师范大学商学院,河南新乡453007)

我国商业银行“惜贷”行为分析

崔连翔

(河南师范大学商学院,河南新乡453007)

摘要:产权制度不完善导致的激励-约束机制不对称、商业银行贷款权上收、信用评级体系不完善、对中小企业放贷成本高、中小企业自身存在诸多不足等导致的商业银行“惜贷”行为,不仅阻碍了央行货币政策从金融机构向实体经济的有效传导,导致央行的货币政策意图无法通过商业银行放贷行为及时、有效地传递到实体经济,而且还极大地抑制了我国金融体系的效率。只有彻底破解商业银行“惜贷”瓶颈,才能从根本上提高我国金融体系为企业融资服务及经由信贷渠道传导央行货币政策的效率。

关键词:商业银行;“惜贷”行为;中小企业

中图分类号:F830.33

文献标识码:码:A

文章编号:号:1672-626X(2015)03-0036-09

doi:10.3969/j.issn.1672-626x.2015.03.006

收稿日期:2015-03-31

作者简介:崔连翔(1981-),男,河南延津人,河南师范大学讲师,经济学博士,主要从事资本市场与货币政策研究。

Abstract:The asymmetry of incentive-restraint mechanisms caused by imperfect system of property rights, loan right of commercial bank , the imperfect credit rating system, the high cost of lending to (small and medium-sized enterprises) SMEs, and the defects of SMEs themselves, are the causes of the "credit grudging" behavior of commercial banks, which not only hindered the effective transmission of central bank's monetary policy from financial institutions to the real economy, with a result that the central bank's monetary policy intentions can not act on the real economy through the credit behavior of commercial banks timely and effectively, but also greatly inhibited the efficiency of the financial system of China. Only a thorough crack of the bottleneck of commercial banks' "credit grudging", the transmission efficiency of the central bank policy through credit channel can be improved fundamentally.

近年来,随着我国市场经济改革的不断深入,央行货币政策传导有效性低、中小企业融资难等问题日益凸现,严重制约了我国经济的持续稳定发展和政府有效进行宏观经济调控的能力。众多学者用不同方法、从不同角度对上述问题进行了研究分析并获得了大量有益的研究成果。本文将在借鉴他人研究成果的基础上,主要从商业银行“惜贷”这一外在现象入手,对上述问题进行分析,以期进一步完善相关理论。

一、商业银行“惜贷”行为的表现

商业银行“惜贷”,一方面表现为金融机构存贷差持续扩大和贷存比持续下降,另一方面还体现在信贷资金需求者存在巨大的贷款需求缺口。

(一)存贷差持续扩大,贷存比持续下降

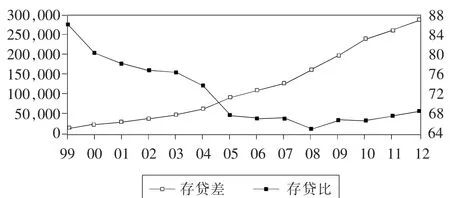

从图1可知,我国金融机构存贷差呈现逐年扩大的趋势,金融机构贷存比也持续大幅下降,并在全球金融危机爆发的2008年降到65.08%的历史最低水平,与75%存贷比的硬性约束指标相差近10个百分点。此后几年,为应对全球金融危机,政府制定并实施了4万亿元经济刺激计划并实行更为宽松的货币政策,在此背景下的贷存比实现了小幅增长,但直至2012年底贷存比也再没有超过70%。

图1 1999—2012年金融机构存贷差(亿元)及贷存比(%)

人民银行网站数据显示,我国金融机构在1999年共吸收存款108778.90亿元,同年贷款总额为93734.30亿元,存贷差为15044.60亿,贷存比高达86.17%。此后存贷差持续扩大,2006年已突破10万亿大关,当年存贷差高达110148.80亿,至2014年7月,金融机构吸收存款总额为1153784.07亿元,发放贷款832601.84亿元,存贷差已突破30万亿,达到321182.23亿的历史新高,存贷差扩大幅度之大实属罕见。这表明金融机构的放贷能力并没有得到有效释放,金融机构依旧有着极强的信贷扩张潜

力,我国商业银行“惜贷”的严重性可见一斑。

(二)中小微企业“贷款难”现象严重

与商业银行“有款贷不出、有款不敢贷”形成鲜明对比的是,占我国企业总量99%、创造60%以上GDP、吸纳80%城镇就业人口、贡献税收总额55%、完成80%以上新产品开发及65%左右发明专利的中小企业,[1]却长期面临着融资难题。

一方面,中小企业对银行贷款有极强的需求和高度依赖。《中国中小企业金融制度报告》统计数据显示,当企业资金紧张时,62%的企业主要通过银行贷款来缓解资金困难。[2]我国央行在2008年进行的调查结果显示,当企业流动资金紧张或进行固定资产投资时,选择银行贷款方式融资的中小企业所占比例分别高达90.4%和79.4%。2006年进行的问卷调查结果显示,浙江中小企业希望以银行贷款方式进行融资的企业比例高达85%。[3]

另一方面,中小企业贷款覆盖率低。中国人民银行2008年6月对我国8000多家民营工业企业和近3000家金融机构进行的调查结果显示,能从金融机构获得贷款的中小企业在全部中小企业中所占比重仅为18.7%,80%以上中小企业都无法从商业银行获得贷款支持,与欧美发达国家中小企业平均54%的贷款覆盖率存在很大差距。[4]国家统计局对3.8万家小型工业企业经营状况进行的抽样调查结果显示,仅有15.5%的小企业能从银行获得贷款。[5]2009年,除中、农、工、建之外的13家股份制银行对个体私营企业的短期贷款余额仅为1468.11亿元,不足其短期贷款总额的6%,仅占其全部贷款余额的2%;[6]1999—2009年间,我国中小企业贷款余额年增长率不足2%,而同期商业银行各项贷款余额年增长率却在20%左右。[7]

二、商业银行“惜贷”的原因

导致商业银行“惜贷”的原因是多方面的,既有企业方面的问题,也有银行自身的不足,既有外部因素的钳制,也有内部因素制约,总的来看导致商业银行“惜贷”的原因主要有以下六个方面。

(一)激励约束机制不对称

当前我国商业银行普遍实行贷款责任终身制、贷款第一责任人制及将贷款收本收息与相关信贷经管人员职务升降及工资奖金津贴挂钩等制度,并以此为中心制定了一系列的考核标准和条目繁多的处罚规定,明确并细化了相关人员的责任界定,将贷款的审、批、放、收责任落实到具体人员,一旦贷款资金的安全出现问题,将依情况对相关当事人给予警告、记过、降职、开除公职、调离岗位、赔偿经济损失、免职下岗清收、辞退等处罚,甚至有可能被移交公安、检察机关追究刑事责任。

在对信贷人员责任界定日趋明确、责任追究日趋严厉的同时,并没有建立起与风险责任相对应的激励机制。过度强调贷款资金安全性、忽视对贷款营销业绩和能力的认可,将使信贷经办人员陷入放款越多,贷款潜在风险越大,自已风险越高的境地,极小的贷款风险概率都可能会给信贷人员造成巨额损失,而信贷经办人员却难以从中获得与高风险相对应的利益激励。这种对信贷人员奖少罚多的约束-激励机制所导致的责任与利益不对称,加之银行信贷人员本身业务素质的制约,导致信贷人员与基层行管理层间的风险厌恶相互强化,严重打击了信贷人员的积极性,使信贷经办人员“谈贷色变”甚至“因噎废食”。

(二)商业银行贷款权上收

亚洲金融危机使我国商业银行信贷风险意识日益增强,加上银行资产负债结构“借短放长”特性导致的脆弱性,各商业银行纷纷构建以防范和化解金融风险为核心的信贷管理机制,强化了信贷业务审批权、经营权、监管权的分离和相互制衡。为降低贷款风险,商业银行上收了基层行的贷款权,将信贷审批权限集中于总行和省级分行,并强调了资金的统一调用,集约化经营趋势日益明显。商业银行普遍推行由一级分行向二级分行转授权,二级分行再向支行转授权这种逐级审批的授权、授信制度,超越本行贷款权限的贷款申请需呈报上级行进行审批,并制定了严格的措施防止越权放贷和违反程序放贷。

在此情形下,基层行虽更接近和了解所辖范围内中小企业的经营状况,愿意在一定的风险范围内向其中的优质企业和优质项目发放贷款,但这种逐级申请的方式不仅程序繁琐,耗费时间长,无法适应中小企业贷款数额小、频率高、需求急的特性,而且上级银行在审批基层行放贷申请时,由于缺乏对相关企业的了解,造成“有权审批的不了解情况,了解情况的却无权审批”的局面。在缺乏有效金融风

险防范制度和技术手段的情况下,上级行为规避风险而更倾向于拒绝中小企业的贷款申请。

(三)信用评级体系不完善

我国商业银行内部目前普遍采用较为简单的财务比率评价体系对企业进行信用评级,该体系从评级方法、评级指标的选择以及指标权重的确定等方面,都是依据大中型企业的特点制定,以求尽可能完整地反映大中型企业的财务状况,所以该评价体系涉及指标众多,存在一定程度的规模偏好。在评级过程中强调企业的偿债能力和获利能力,而忽略了对企业创新能力和发展能力、潜力的评价,并且银行对企业信用评级实际上是全国一个模式,对中小企业也依据这种“大而全”的信用风险体系进行信用评级。由于该评价体系无法全面反映并有效评测中小企业的经营发展状况、偿债能力、资信状况、创新能力和发展前景,因此也就不能全面反映出中小企业的信用状况,中小企业在这种传统的评级体系下往往只能获得比实际更低的信用评级,导致我国中小企业的信用等级整体偏低。

除此之外,由于我国信用评级起步晚、发展慢、理论研究及发展应用滞后,信用评级业还很不成熟,无论是外部评级还是内部评级都存在诸多不足。从外部评级来讲,我国尚缺乏权威、独立的信用评级市场和统一、高效的管理机构,也缺少具有普遍社会影响力的中小企业信用信息数据库。并且,与企业信用有关的信息分散在工商、税务、海关、银行、证券、保险、药监、质检、环保等多个政府部门,缺乏将相关数据信息进行汇总、分析并发布的有效机制。尽管人民银行目前实行的企业信贷资料登记备案制使得商业银行能够获取与之有贷款业务往来的企业的详细信息,但由于能获得银行贷款的中小企业极少,加之中小企业对企业信息的刻意隐瞒或误报,导致我国银行赖以对企业进行评级的数据储备严重不足。我国有许多信用评级机构本身就是由政府部门组建,行政色彩浓厚,并不是评级市场上真正的独立法人。信用评级机构多头管理、行政垄断和地区封锁现象较为严重,且缺乏统一的行业自律性管理组织,全国信用评级市场被人为分割,不同地区评级机构间缺乏协作与交流,不同信用评级机构在评级原则及标准、评级指标选择、评级方法及评级程序上各成一套。

由于缺乏统一规范的评级体系,不同信用评级机构对同一企业的评级结果迥然不同的现象极为普遍。地方上与信用评级机构相关的各主管部门,尽管对评级工作并不熟悉,但出于发展本地经济、支持本地企业及其他方面的考量,也都极力参与或干涉信用评级机构对企业的评级活动。专业知识的缺乏、利益的驱动加之信用评级机构的依附性,导致信用评级机构的评级结果难以保证客观、公正和权威。另外,我国信用评级行业管理混乱造成的无序竞争,加之由参评企业付费这一模式的不合理,导致许多评级机构不惜以提供有利于参评企业评级结果的方式来争夺客户,损害了我国信用评级的公信力和权威性。

(四)对中小企业放贷成本高而收益少

由于我国目前缺乏诸如美国《公平信贷法》、《信贷机会均等法》这类专门规范信贷市场公平问题的法律,信贷市场存在严重的信贷不公平问题和歧视性信贷行为,导致中小企业信贷可得性处于极低水平。由于银行尚没有针对中小企业制定专门贷款程序,在内部组织结构和运作机制上均不能满足中小企业的贷款需求,与大中型企业动辄数亿甚至数十亿的贷款额相比,中小企业的贷款需求具有金额少、频率高、风险大等特点,贷款金额通常在数十万至数百万之间。

通俗来讲,银行对大型企业贷款相当于“批发”,虽然单位利润率较低,但单笔交易量很大,银行获得利润总额高。而对中小企业的贷款则相当于零售业务,虽然单位利润率较高,但交易数量较少,银行从单笔交易中获取的利润有限。因此,虽然对中小企业放贷的利率较大中型企业高出许多,但较小的贷款基数却使得在扣除成本后,银行从中获取的收益绝对值与将大笔资金放贷给大中型企业相比显得微不足道。银行对中小企业放贷的单位交易成本和监督成本远高于对大中型企业放贷,导致银行在对中小企业放贷的过程中无法形成规模经济。利润最大化目标的激励、成本和风险的衡量加之根深蒂固的“傍大款”思想,导致商业银在放贷时偏好对大企业发放大额贷款。

(五)中小企业自身的不足

除银行方面因素造成的“惜贷”,中小企业自身的不足也强化了银行对其放贷的谨慎。首先,中小

企业财务制度不健全,信息透明度很低。我国很大一部分中小企业是家族式企业,公司治理机制混乱、财务制度不健全、财务管理人员素质低、信息记录积累少,财务数据的连续性和真实性无法保障。银企间信息不对称以及信息搜寻成本过高给银行的贷前审查和贷后监督带来诸多困难,严重制约了银行对中小企业放贷积极性。其次,信用观念淡漠,违约时有发生。由于我国尚缺乏全面、统一、共享的社会信用信息记录系统和失信惩罚机制,中小企业信用缺失问题比较严重,中小企业贷款违约风险很高。由于信用体系不健全,加上社会信用观念淡薄,企业逃废银行债务的行为几乎不受社会成本的约束,导致中小企业骗取银行贷款、恶意拖欠债务的现象较为严重。再次,我国中小企业资产规模小、可抵押资产少、缺乏核心竞争力、抗风险能力差、生存周期短、倒闭和停业率高、经营不确定性风险大。我国绝大多数中小企业都属于低附加值、粗放式经营的劳动密集型企业,通常处于所处产业链的最底端,组织结构简单、管理理念和方法落后、普遍缺乏内控制度,加之技术落后、专业化水平低、竞争力不足、市场竞争激烈,导致企业的经营极不稳定,抗风险能力严重不足。中华全国工商联合会在《中国民营企业发展报告》中的数据显示,我国中小企业平均存续期仅2.9年,其中3成中小企业生存期不超过2年,近6成企业在5年内消失。

(六)企业抵(质)押及担保能力不足

其一,企业抵(质)押能力不足。我国中小企业大多处于技术含量较低的劳动密集型产业,不仅企业本身的资产规模有限,企业资产主要由应收账款及存货组成,房屋、设备等固定资产在企业总资产中的比重较低,甚至有不少中小企业的厂房、生产设备等固定资产是以租赁的方式取得,还有部分中小企业是以挂靠大企业或合作经营的方式运作,致使企业资产产权不够明晰,再者就是部分主要以人力资源和无形资产为主的高新科技中小企业,其可用于抵押的固定资产就更少,这些因素都导致企业达不到银行对有效抵押物的要求,增加了获得银行抵押贷款的难度。虽然随着2007年10月1日我国《物权法》的正式生效,企业获得了以应收账款等流动资产进行抵押贷款的法律保障,但由于与之配套的措施及相关法律细节的不足,这种抵押融资的方式在实际操作过程中无法得到有效的实施。另外,由于对抵押物进行专业评估的机构及交易场所的缺乏,加之大多数中小企业设备专业性强、变现能力差,使得企业一旦发生还贷风险,银行将很难在短时间内通过将抵押品变现的方式来化解贷款损失风险。

其二,企业信用担保体系存在缺陷。我国目前还没有设立像美国中小企业管理局(SBA)这样专门为中小企业提供资金援助、贷款担保、技术支持、免费培训、保证中小企业获得政府采购等全方位服务的政府机构。我国中小企业担保体系处于政策性担保体系担保能力有限而商业性担保机构发展又极为不足的境地。除此之外,中小企业担保机构还普遍存在着担保资金规模不足、进入门槛低、担保能力弱、风险准备金提取不足、抗风险能力差、担保资金放大率偏低、运作及业务规范性差、银行认同度不高、在银担合作中处于弱势地位、部门协调与政策保障不到位、相关立法滞后、风险分担机制不健全等一系列问题,加上缺乏制度监管,经营不规范,影响了其担保能力的发挥。

当前我国担保机构还没有建立起有效的管理制度和风险控制制度,从业人员整体素质较低;担保机构不仅存在虚假出资现象,还热衷于高风险、高盈利的投资业务,对办理中小企业贷款担保业务积极性不高。即使办理中小企业贷款担保,高比例保证金加上名目繁多的各种不合理收费,也会严重打击中小企业进行担保贷款的积极性。另外,担保体系还缺乏有效的风险分担与损失补偿机制,再担保机构严重不足。截至2010年3月,全国省级中小企业信用再担保机构共有14家,与之建立业务合作关系的担保机构200多家,仅占担保机构总数的3.3%,[8]导致担保体系的整体功能受到了极大的抑制。

此外,担保机构不务正业现象也较为普遍。多数担保机构由于自身资金实力和担保放大倍率较小的制约,加之业务量少、担保费率低等因素,导致担保业务利润较低。据统计,在2005—2009年的五年间,我国担保机构利润总额与其注册资本总额之比的平均值仅为0.71%。[9]盈利能力不足不仅制约担保机构的发展和担保杠杆作用的发挥,还强化了担保机构不务正业的冲动。在全国约1.4万家担保机构中仅6000多家与银行有融资担保业务合作,即一半以上的担保机构不受理担保业务,而是热衷于高风险投资和委托理财,甚至从事非法放贷和非法吸存。

三、改善商业银行“惜贷”问题的政策建议

针对上述问题,可通过以下措施来改善或消除商业银行“惜贷”问题。

(一)改革银行内部激励约束机制

改革职务行政任命机制,建立职业经理人制度。国有商业银行在我国银行体系中处于垄断地位,除国企本身尚存在产权制度改革不彻底导致的激励约束机制效率低下,其对管理人员的任命、管理及职务升迁采取的依旧是官僚式行政任命方式,导致作为委托人的“所有者”与作为代理人的国有商业银行管理者之间无法建立市场化的委托-代理关系。要建立有效的激励约束机制,就必须斩断政治态度泛化的传递链条,深化国企产权制度改革,进一步完善企业产权结构和法人治理结构,建立以有效产权制度和公司治理机制为核心、以市场为导向、以利润为目标、以成本为约束、权、责、利有效结合的现代金融制度;重视外部约束机制的作用,逐步推行银行管理职业经理人制度,不断提高经营管理水平。在此基础之上,还应建立和完善符合市场经济要求的绩效评价机制和经理人市场,使有经验、有能力的专业经理人有机会和动力参与商业银行高层管理;通过制度创新和技术创新提高商业银行的市场敏感性和抵御市场风险的能力,增强商业银行体系的活力,最大程度挖掘和释放贷款增长潜力,形成贷款增加和收益增长的良性循环。

完善绩效考核机制。基层行信贷人员对银行信贷业务的营销发挥着不可替代的作用,若想有效缓解银行的“惜贷”,就必须解决基层行激励-约束失衡问题。首先,在有效控制信贷风险的前提下完善信贷营销的约束-激励机制,鼓励信贷人员在提高贷款质量的前提下积极发展新客户,增加贷款投放。其次,在对待信贷损失问题上,应制定明确的规章制度,对造成信贷损失的原因进行区分,若信贷损失是由信贷人员违反贷款程序、疏忽大意等个人因素造成,则对其个人进行相应的惩罚。但若是由非人为原因造成的信贷损失,则应依据整体信贷环境确定适当的损失概率区间,在合理区间内的信贷损失则应通过计提损失准备金的方式予以冲抵。另外,应强化利润指标在商业银行经营业绩考核中的地位,建立将信贷人员经济利益与其业务绩效挂钩的考核分配制度。为提高基层信贷人员开拓信贷营销的积极性,制定权、责、利对等的收益-风险制衡机制,让信贷人员既承担一定的放贷风险,又使其从优质贷款业务中得到激励收益,通过制度化保障信贷营销业务表现出色的信贷人员能够获得较高收入和奖励。在信贷经办人员的绩效考核体系中应纳入体现信贷努力程度和金融创新收益等软性指标,并给予这类指标较高权重,以激励信贷人员的业务开拓与技术创新。

(二)合理配置信贷审批权限

一方面,可根据对不同类型企业信息了解的完备程度来确定信贷审批权在各级银行的配置。通常来讲,由于总行汇集了全国各地企业及其他相关信息,其对审批全国性的企业或项目贷款具信息优势,省一级分行则较总行及下级支行更了解省域范围内的企业及项目信息,而各地的二级分行及支行则更接近于当地企业和市场,对本地中小企业及小项目的信息了解更为充分。因此,贷款所涉及的企业或项目的市场范围越小,越适合由下级行来行使信贷审批权,而范围越大则越应由上级行行使审批权。

另一方面,还可依据企业信息类型特征来配置审批权。在银行贷款业务中,“软信息”指既不能采用标准化方法进行收集和处理,也不能以书面形式准确在银行和借款人之间以及在银行系统内部传递的信息。它通常指企业非财务方面具有“只可意会,不可言传”特点的信息,如企业经营管理者性格、企业文化、企业与供应商及客户的关系、企业社会形象等,这类信息的取得往往依靠银行与企业长期接触和交流。“硬信息”则指既可用标准化方法进行收集和处理,又可以用书面方式在银行和借款人之间以及在银行系统内部传递的信息,如企业财务信息、财务报表、外部信用评级、贷款担保等,这类信息的取得可以通过书面文件、电话、网络及传真等多种方式。对以“硬信息”为主的大中型企业为主要客户的银行,上收信贷审批权、对企业信贷申请采用标准化方式进行规模化集中审批更能提高银行的效率和盈利能力。而对以“软信息”为主的中小企业为主要客户的银行,则宜将信贷审批权下放至接近市场、贴近企业的基层行,这不仅更能保证信贷资金安全,还能提高银行收益。

(三)完善中小企业信用评级体系

西方发达国家通常都有专门针对中小企业特性开发的信用评级系统,如美国许多银行采用的

SBCS、日本八千代银行开发使用的SOHO和SB模型等。除企业盈利能力、偿债能力这类定量财务指标,评价系统更关注诸如企业主信用、经营者素质、管理水平、治理结构、企业组织形式,主营业务范围、行业发展前景、企业商业信用、创新能力、营运能力、成长潜力等企业非财务信息。该类指标在评价系统中被赋予了较高权重,通过技术方法将其中的定性指标转化为定量指标并将其引入评级模型,以模型评价结果作为是否发放贷款及贷款利率设定的重要依据。

我国也应依据上述原则建立中小企业信用评级体系,并且为改变我国当前信用评级各自为政、权威性不足、信息资源不能共享的现状,还有必要建立独立的、适度竞争的、专门为中小企业提供信用评价服务、市场化运营的大型第三方中小企业征信机构,利用先进评级技术模型对企业信用进行评级,由银行、担保机构等信息使用者购买其评级结果的市场化营运模式。这不仅有利于提高企业信用评级的专业性水平,减少中小企业融资成本,也利于银行减少大量重复劳动和资源浪费。公正客观的评测结果为银行的信贷决策提供了可靠依据,将其从繁重的非专业业务中解放出来,增强了商业银行的专业能力,更为关键的是它能有效缓解银企间的信息不对称性所导致的中小企业融资难、银行有款贷不出或不敢贷的局面。

(四)为中小企业融资提供法律保障

通过专项立法为中小企业融资提供支持是美、日等经济发达国家的通行做法,如美国早在1964年就通过了确立中小企业贷款权力的《机会均等法》,并于1975年实施了《公平信贷机会法》,有效消除了银行对中小企业的信贷歧视行为,使中小企业获得了在贷款过程中享受与大企业同等待遇的法律保障。此外,美国还先后制定了《诚实借贷法》、《中小企业融资法案》、《中小企业投资法》等一系列法律,有效缓解了中小企业的融资难题。我国应以其他国家的成功经验为借鉴,建立保障信贷市场公平的法律制度,从法律层面保障中小企业获得与大企业平等的贷款机会和非歧视性贷款权力,提高我国中小企业的信贷可得性,改善中小企业在融资过程中的弱势地位。还应进一步完善支持中小微企业发展所需的一系列配套制度,加强其他促进中小企业融资的立法,如《中小微企业融资促进法》等。并且,还应适当修订《担保法》,将动产抵押担保制度纳入该法框架,将存货及应收账款纳入合法担保物的范围,这将极大增强中小企业融资能力,为其融资创造良好的法律环境。

(五)建立专门为中小企业提供全方位支持的管理服务机构

设立专门机构为中小企业提供融资、技术、管理、发展等全方位支持也是美、日等经济发达国家的普遍作法,并在实践中获得了巨大成功,美国在该方面是世界公认的典范。美国政府对中小企业的支持主要是通过小企业管理局(SBA)来执行和完成的,总体来说,SBA的主要职能是依据法律授权,为中小企业提供融资支持、咨询服务及推动中小企业获得政府采购供应合约,并在联邦机构内或在制定新政策法规时维护中小企业的利益,其成功经验表明,必要的政府扶持和引导是改善中小企业融资能力的有效手段。

为有效地帮助中小企业获得资金援助、贷款担保、咨询服务、技术支持、免费培训、保证中小企业获得政府采购合同等全方位服务,我国也应充分借鉴美国的有益经验,将分散在工信部、发改委等多个政府部门的中小企业职能合并集中,成立统一的、直属国务院的、为中小企业提供全方位支持的中小企业管理机构,改变当前工信部中小企业司、发改委中小企业司以及财政部、科技部对中小企业的多头管理、相互掣肘格局,确立中小企业管理机构的权威性和独立性,通过立法授予其为中小企业提供贷款担保、信息支持,确保中小企业获得政府采购合同及获得政府采购合同的大企业将其中相当份额转包给中小企业等相关职能,提高对中小企业服务管理的专业性和政策制定及执行的效率。

(六)加强企业自身建设

中小企业只有加强自身各方面的建设,才能从根本上提高自已的外部融资能力。针对我国中小企业存在的问题,本文认为中小企业需要从提升信用形象和加强发展能力两方面入手。

信用作为市场经济的基本准则,不仅是维持各种信用关系的基础,更是企业的名片,是企业品质外在化的表现。企业将信用观念融入企业文化,视其为企业灵魂和生存信条,并贯穿在融资、生产、销

售等所有企业活动中,维系良好的企业信用形象,将给企业带来超额的信用回报。因此,企业应在融资及生产经营活动中树立守信用、重履约的良好形象,建立完善的财务制度和严格的信息披露制度,遵循国家会计准则和具体规则,提供真实、完整的财务信息反映营业经营状况和盈利能力,主动增加自身财务信息的透明度,在交易中信守合同、诚信为本,在借贷融资活动中按约还本付息,对企业应交税费及工人工资等要及时、足额缴纳和发放,增强企业信誉度。此外,通过加强与银行的沟通来增加银行对企业信任度,这些都利于企业维持良好的信用形象,增强其获得银行贷款的能力。

在加强发展能力方面,中小企业应通过优化产权结构和深化现代企业制度改革,建立满足市场经济要求的企业法人治理结构和经营管理模式;应注重培养、引进和利用专业管理人员和技术人才,不断提高经营者素质和管理水平,增强生产技术优势和产品的技术含量,提高企业的抗风险能力;建立并完善统筹资金筹集及周转的管理体系,强化企业财务的约束机制,提高企业资金使用效率;企业应根据银行贷款抵押担保方式的变化,合理调整应收帐款、原材料等在流动资产中的比重,增强从银行获得贷款支持的能力。此外,还应建立中小企业联合及与大型企业协作的体系,使其质量和效益在专业化合作与社会化竞争中得以持续提升。

(七)创新抵押形式并完善担保体系

第一,创新抵(质)押形式,扩大抵押物范围。导致企业抵押物不足的很大原因,并不是企业真的缺乏有效抵押物,而是银行缺乏创新精神。为开拓业务,增强服务中小企业的能力,商业银行应改变以往过度强调“硬抵押”的贷款模式,突破传统抵押制度局限,借鉴欧美银行成功经验,引进动产抵押担保制度,扩大动产担保物范围,开发适合中小企业特点的抵押物类型。着力将企业现金流、物权、应收账款等纳入抵押物范围,并将抵(质)押物范围从“现存财产”扩大到“未来财产”,积极推出“存货抵押”、“浮动抵押”、“专利权质押”、“商标权质押”、“应收账款质押”、“仓单质押”、“提单质押”、“保全仓库业务质押”、“出口退税专项贷款质押”等多种适合中小企业特点的抵押、质押形式,还可依据企业每月净收入来确定其贷款上限。

第二,加强企业信用担保行业法律法规建设,完善中小企业担保体系。当前我国担保业混乱状况很大部分源于缺乏完善的行业法律法规。因此,应在充分借鉴其他国家成功经验的基础上,结合我国实际情况,尽快制定和完善以《中小企业信用担保法》为核心、专门针对中小企业信用担保的法律体系,在市场准入资质、市场退出机制、业务范围、操作流程、监督管理制度、资格认定、法律责任、权利义务、担保对象、财务制度、保费标准、担保金额、代偿管理制度、风险防范及分担、风险控制和补偿机制、行为规范、违规惩戒机制等方面作出明确规定,为中小企业信用担保机构的规范发展和整体业务素质的提高提供完善的法律环境和保障,引导担保业健康发展,增强其为中小企业提供服务支持的能力。

第三,促进商业担保机构发展,优化与政府担保机构分工。欧美实践经验表明,以商业担保机构为主而以政府担保机构为辅的担保结构在市场经济条件下具有更高的效率。我国政府性担保机构通常以区县为单位来设置,受财政资金规模的制约,我国政府性担保机构注册资本金普遍较低,通常在3000万元以下,加之我国担保机构平均放大倍数尚不足3倍,担保能力极为有限。由于政府担保机构还担负着促进本地区经济发展的使命,大量中小企业及项目都需要由其进行担保,“僧多粥少”导致每个企业或项目能获得的担保金额极为有限,不仅无法有效解决企业短期资金需求,更制约了担保机构为大型项目提供长期担保的能力。且政府性机构存在易受行政干预、效率低下、激励约束机制失灵、风险识别及控制能力差、市场反映滞后等诸多缺陷,严重制约了我国担保机构功能的发挥。因此,应在保留政府政策性担保的前提下,建立以资金来源多样化商业化担保机构为主体的担保体系,政府应着力推动和完善政策性担保业务的代偿机制和再担保业务。

第四,完善担保风险分散机制。首先,建立收益与风险对等的银担风险分担机制。担保机构为借款者提供的担保服务,给银行带来了更多的贷款业务和收益,根据“利益共享,风险分担,风险收益对等”的原则,商业银行作为担保业务的直接受益者,理应在分享担保业务带来收益的同时,承担与其所获收益相对称的贷款风险。由担保机构承担70%~

80%的风险,合作银行承担20%~30%的风险是多数国家银担合作的通行模式,德、法、日等国银行更是承担了高达50%的风险。[10]而我国担保机构由于存在自身资金规模不足、银行对其认可度较低、市场运行及管理混乱、权利缺乏法律保障等原因,在银担合作中长期居于弱势地位。大部分合作银行倾向于利用相对担保机构的强势地位,在分享利益的同时将借款风险完全转嫁给担保机构,严厉打击了担保机构的业务积极性,制约了其功能的发挥。因此,为实现担保机构的可持续发展,强化其增信、放大等功能的充分发挥,应根据风险与收益对等原则,建立有效的银担风险分担机制,使比例担保成为我国担保机构分散风险的一种有效方式。其次,强化再担保机构作用。作为专门为担保机构分担和分散风险的特设机构,再担保机构不仅可以提高担保机构的公信力和认可度,扩大担保行业的放大倍数,增强其放大中小企业信用功能的发挥,还可以有效分散风险,扩大担保资源总量,将更多的资本吸引到担保体系。因此,建立全国性和区域性相结合的再担保体系,通过为担保机构提供一般再担保和强制再担保业务,有效地分散担保风险,促进担保体系增信、分险、监控与整合等作用的有效发挥。再次,建立风险准备金制度。由担保机构依据行业的整体风险水平,按年度、季度或月度从其经营收入中按照适当比例提取风险准备金,专门用于冲抵担保机构经营亏损、代偿支出以及担保呆账损失。最后,实现多元化经营。在风险可控前提下,担保机构可通过业务创新、直接投资、委托贷款、担保费换股权等多元化经营来分散担保风险。担保机构应发挥接近中小企业的比较优势,增强为中小企业提供项目咨询、中间业务、融资担保等全程服务的能力,力争成为中小企业一体化融资供应商,提高获取长期综合收益的能力,以进一步化解自身风险。由于此举会对其主业造成一定影响,故还应通过立法对其资金在担保业务及其他业务间的投放进行具体规定,使担保机构在不影响主业的前提下实现风险最小化。

第五,提高担保行业人才素质。从业人员素质参差不齐、整体素质较低,成为制约我国担保行业发展的一个重要因素。因此,加强担保人才培训、提高从业者整体素质,成为担保行业发展过程中一个无法回避的问题。通过将大批洞悉专业知识、熟悉相关业务、精通各项操作的人才纳入到担保人才队伍中,由其作为担保行业的骨干力量,将为信用担保体系良性发展提供强有力的人力支撑。

参考文献:

[1]《中国中小企业年鉴》编委会.中国中小企业年鉴(2011)[M].北京:企业管理出版社,2011.27.

[2]尹丹莉.我国中小企业融资问题研究[D].天津:天津财经大学,2009.44.

[3]张广宁.破解中国中小企业融资困境的对策研究[D].沈阳:辽宁大学,2009.31.

[4]张涛.中小企业贷款将保持平均增长态势[N].经济日报,2009-01-22(16).

[5]尹杞月.中小企业融资难研究[D].成都:西南财经大学,2012.4.

[6]邱宇.中小企业融资研究[D].成都:西南财经大学,2011.1-2.

[7]杨伟岐.商业银行中小企业信贷策略研究[D].济南:山东大学,2011.17.

[8]蒋平.中国中小企业融资担保制度问题研究[D].成都:西南财经大学,2011.64.

[9]韩文静.我国信用担保机构存在的问题及规范发展政策建议[D].大连:东北财经大学,2011.28-39.

[10]魏峰林.我国中小企业向银行融资难问题分析[J].时代金融,2013,(1):136-137.

[11]陈丽桦,曾福生.结构矛盾、金融异化与中小企业融资难困境[J].四川理工学院学报(社会科学版),2012,(5):57-61.

[12]李志强.小微企业融资难题与信息化对策[J].当代财经,2012,(10):80-85.

[13]陈见丽.中小型科技企业知识产权质押融资的困境与拓展[J].求索,2013,(5):34-36.

[14]周建中,侯彩霞.商业银行对中小企业金融支持的路径分析[J].中国集体经济,2013,(3):94-95.

[15]金娇.我国中小企业金融困境及对策分析[J].企业导报,2012,(7):31-32.

[16]许天骆,王亭熙.博弈论域下商业银行信贷的风险控制[J].统计与决策,2012,(12):164-167.

(责任编辑:刘同清)

Analysis of "Credit Grudging" Behavior of Commercial Banks in China

CUI Lian-xiang

(School of Business, Henan Normal University, Xinxiang Henan 453007,China)

Key words: commercial banks; "credit grudging" behavior; SMEs