商业银行与互联网金融关系结点定位初探

陆岷峰,陆 顺

(1.江苏银行总行,江苏南京210005;2.南京理工大学经济管理学院,江苏南京210094)

商业银行与互联网金融关系结点定位初探

陆岷峰1,陆顺2

(1.江苏银行总行,江苏南京210005;2.南京理工大学经济管理学院,江苏南京210094)

摘要:互联网金融的颠覆式发展态势使得商业银行已无法绕开与互联网金融的交织关系而独立生存与发展,利用互联网、移动技术、平台化、信息化思维最大限度实现跨越发展是商业银行转型升级的重要战略。互联网金融与商业银行的关系既依赖于结点关系的定位,又依赖于结点关系的维护,寻求互联网金融与商业银行的关系结点,以互联网思维驱动创新发展是商业银行在金融新生态环境中的战略要点。

关键词:互联网金融;商业银行;关系结点

中图分类号:F830.33

文献标识码:码:A

文章编号:号:1672-626X(2015)03-0030-06

doi:10.3969/j.issn.1672-626x.2015.03.005

收稿日期:2015-03-16

作者简介:陆岷峰(1962-),男,江苏金湖人,南京财经大学教授,硕士生导师,江苏银行总行高级会计师,主要从事宏观经济、商业银行、中小企业研究。

Abstract:subversion type development of the Internet financial situation makes the commercial bank has been unable to bypass the interwoven relationships with Internet financial independent survival and development, using the Internet and mobile technology, platform, information thinking to realize leaping development is the most important strategic transformation and upgrading of the commercial Banks. Internet financial relationships with commercial Banks rely on both node positioning, relationship maintenance, and depends on the nodes for Internet financial and commercial Banks, the relationship between the nodes by Internet drive innovation thought development is a new ecological environment in the commercial Banks in the financial strategic points.

一、引言

在世界经济的新常态环境中,经济增长由要素驱动、投资驱动逐步转向创新驱动成为时代的突出特点。随着金融行业与互联网技术的迅猛发展,互联网金融已成为大数据时代信息技术在金融领域应用的集中反映,其颠覆式扩张态势使得商业银行已无法脱离互联网而独立存在。利用互联网、移动技术、平台化、信息化思维最大限度地以创新求得生存与发展已是绝大多数商业银行转型升级的基本思路,关系成为互联网与金融融合发展的基石。从网络结构性角度分析,金融与互联网的结合是由结点及其结点之间的联结关系构成,该种联结关系以商业银行与互联网企业为基本主体,以相互交织的网络组织为基本构架,以不同结点间的互动合作与协同优化为基本导向,凭借互联网技术、平台战略、创新思维驱动相关主体要素的联结,通过各模块要素主体的相互协调和耦合互动,促成异质技术、信息、资源、管理充分发挥互补乘数效果,实现两者复杂结点关系的价值,进而凸显互联网金融与商业银行的整体性功能。互联网金融与商业银行的关系既依赖于结点关系的定位,又依赖于结点关系的维护,因此,寻求互联网金融与商业银行的关系结点,谋求共同发展战略显得尤为重要。

二、互联网金融与商业银行的关系要点

(一)文献综述

从互联网金融和金融互联网定义可知,二者并不是完全相同的事物。探究事物之间的相互关系应该采用辩证的眼光,既要考虑二者之间的联系,又要考虑二者之间存在的差异和可能的冲突。短期来看,二者之间确实是一种“竞争与合作”的关系,但在长期这种竞合关系很可能会发生改变。从市场竞争的规律来看,网络经济最为普遍地体现着边际成本递减规律这一基本经济规律,[1]互联网信息技术与金融资本跨越单纯技术层面的融合是不可避免的历史进程。互联网金融运用数据挖掘和技术分析将业务迅速拓展至商业银行传统业务领域,开拓金融生态运行新格局。在互联网金融发酵升温与商业银行转型升级的轨迹中,简单地将互联网金融与金融互联网割裂开的实质意义有限,关系结点问题成为二者融合发展所面临的重要课题,引发社会各界的热议。从概念界定上看,互联网企业将互联网客户转换为金融业务收入的手段就可称为互联网金

融,狭义上包括金融的互联网居间服务和互联网金融服务;而传统金融机构利用互联网技术的便捷性与宽广性,通过网络渠道实现相关业务和增值化是一种广义的互联网金融。[2]从金融本质上看,互联网金融摒弃了以商业银行为主体的金融中介机构,以互联网技术为基础实现资金供给双方的直接交易,提升了金融资产灵活高效配置,改变了传统的经营模式和运行格局。从市场定位看,在大数据时代背景下,互联网金融服务的对象主要是商业银行金融服务的薄弱环节,互联网金融与传统银行的对接融合,将可能极大地通过长尾效应、迭代效应和社区效应等途径改变传统银行经营模式。[3]从融资方式上看,移动支付、社交网络、搜索引擎和云计算等现代信息科技的应用使得互联网金融成为既不同于商业银行间接融资,也不同于资本市场直接融资的第三种金融运行机制,可称为“互联网直接融资市场”或“互联网金融模式”。[4]从服务形式上看,互联网金融又分为传统金融服务的互联网延伸、金融的互联网居间服务和互联网金融服务三种模式。[2]从金融功能看,互联网金融仍然围绕着跨时空资源配置、风险管理、信息发现、产品定价等金融基本功能,并没有增加新的金融的基本功能,只是使金融服务的提供方式和获取方式发生改变。[5]互联网金融本身并不能取代商业银行,商业银行参与互联网金融也不能简单地将业务或产品嫁接至互联网之上,厘清互联网金融与商业银行的关系,明确两者的关系结点定位,以互联网金融优势推动商业银行经营模式、盈利模式和业务模式的转型升级,以商业银行的规模效应推进互联网金融业务的扩展与延伸,是互联网金融与商业银行在激烈市场竞争环境中实现竞合发展的关键。

(二)商业银行与互联网金融的交织关系

商业银行的传统业务始终是其立命之本,不断出现的新型业务形态都是以传统业务为基础的衍生产物。商业银行的转型升级也必须以传统业务功能为依据,结合互联网、大数据等新型业务特征来衍化,商业银行与互联网金融内在关系复杂交织。

1.补充关系

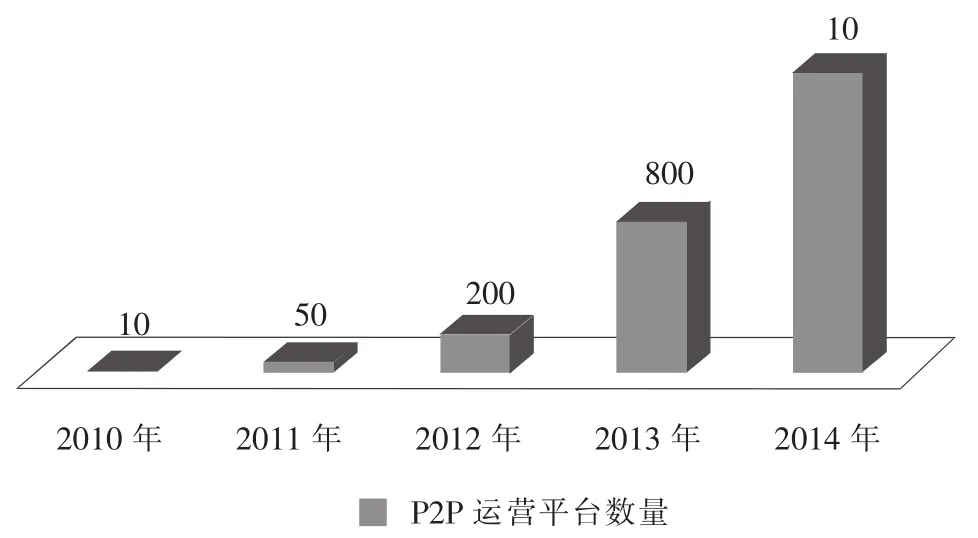

在信息技术时代,互联网金融的产生具有一定的时代必然性,它部分弥补了商业银行业务方面的不足。一方面,互联网金融填充了商业银行服务空白边际。在实际操作中,商业银行追求规模经济性,将有限的资源集中在对利润贡献最大的客户群体和业务领域,即大企业、大客户和中高端零售客户,存在大量徘徊在商业银行服务边缘的弱势群体。互联网金融看准传统银行这一弊端,将“长尾理论”成功运用到此类服务空洞区,对商业银行业务服务范围进行有效扩展,实现商业银行融资类业务分流。[6]据不完全统计,2014年末运营的P2P平台已经接近2000家,月均复合增长率为5.43%,增量远超2013年(如图1所示)。2014年全年,全国P2P平台的成交额超过2000亿元,对比2013年的近900亿元,增长超过100%,P2P有效降低小微企业资金融通成本,弥补商业银行小微企业融资业务的空缺,有助于促进实体经济的发展。

图1 2010—2014年我国P2P平台数量

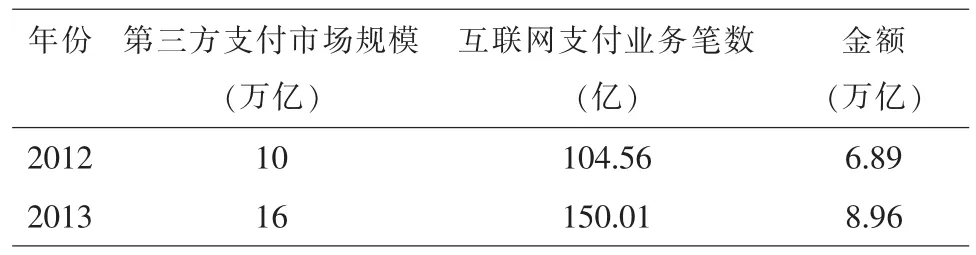

另一方面,互联网金融可以打造高效销售渠道。大数据技术的应用使得互联网金融突破商业银行业务交易瓶颈。互联网金融第三方平台能直接降低商业银行手续费,包括银行卡转账、支付和代理等费用,例如支付宝每次交易收取费用为0.3%~ 0.5%,对应银行收入降低近70%。近两年来,我国第三方支付规模增长迅猛(如表1所示),2013年我国第三方支付市场规模达到16万亿元。支付机构互联网支付业务向证券、基金、保险等多个行业领域渗透,金融化趋势明显,业务规模快速增长,全年共处理互联网支付业务150.01亿笔,金额8.96万亿元,分别较上年增长43.47%和30.04%。

表1 2012年、2013年我国第三方支付情况

2.替代关系

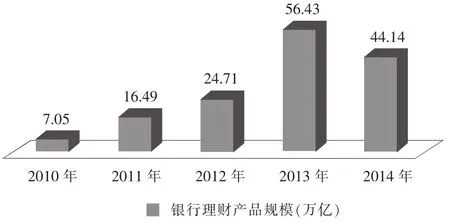

商业银行与互联网金融业务又存在一种替代关系。互联网技术的发展促使商业银行从手工劳动中解放出来,尤其是金融电子化程度的高低决定了中间业务发展的速度、规模和规范程度。长期以来,商业银行间的竞争主要采取增加网点、延长工作时间等简单粗放的形式,许多中间业务处理仍由手工操作,服务质量和效率较低,而中间业务收入主要来自银行理财业务的增长,网络利差的高收益正出现替代商业传统理财业务模式的趋势,而商业银行的高收益的新型理财产品需要一定的探索时间。从银行理财产品近五年来的规模走势中,可以看出2013年中,银行理财产品规模激增,说明银行为扩大业务量,加大理财产品发行力度,意图吸收大量资金。但2014年这一规模又有所下降,这主要是由于P2P、票据理财产品等互联网金融产品不断涌现以及股市回暖对市场资金进行分流,对银行理财产品规模造成一定的负面影响。

图2 2010~2014年银行理财产品规模走势图

3.促进推动关系

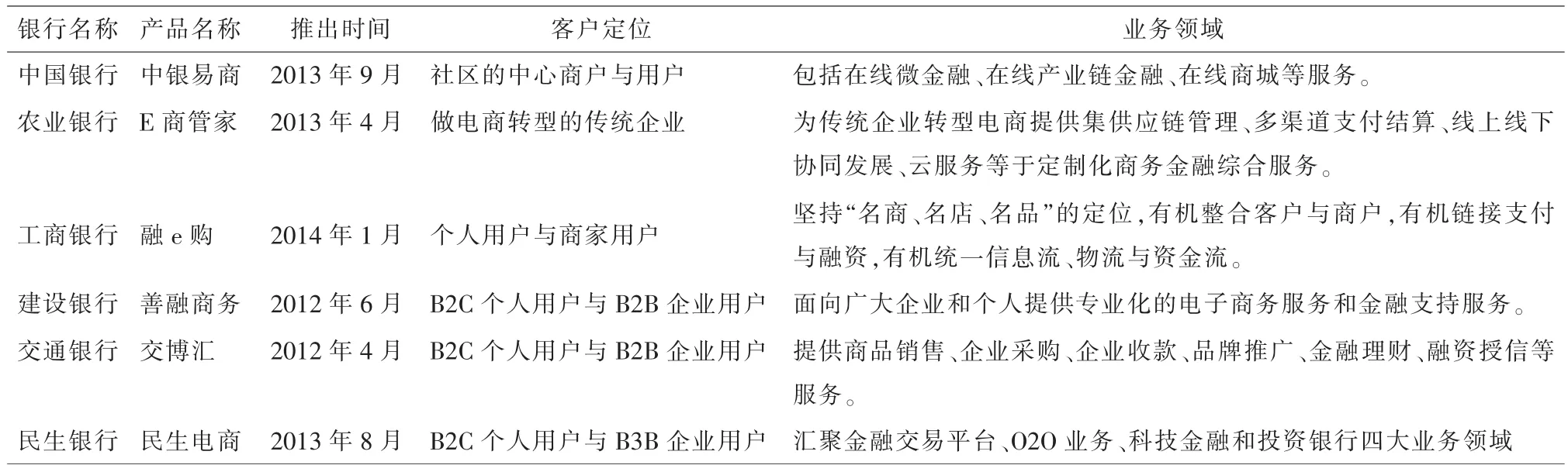

互联网金融实质上只是对银行传统业务较少涉及或尚未涉及的领域进行补充。各家商业银行都在拼抢主动权,争夺数据资源,旨在精准营销产品。在融资领域,线上融资的兴起和发展与电商平台的构建密不可分。无数小微企业构成的产业链条促进电商平台的蓬勃发展,信息在平台上的汇聚与优化使得新金融势力依托平台进行金融产品和模式的创新变得水到渠成。面对新金融势力频繁“跨界”和步步紧逼,商业银行正借鉴电商平台成功经验,搭建自有的电商平台,化身“银行系电商”。目前,许多商业银行已经成功搭建了自身的电商平台(如表2所示)。

互联网金融业态下左右竞争胜负的核心因素在于客户的信息,而电商平台是一种低成本、大规模和高效率获取客户信息的渠道。在此基础上,分析信息进而把握需求,才能有针对性创新金融产品和提供金融服务,实现线上交易与线下金融的对接融合。各大银行竞相开始了在电商平台构建思路和模式塑造方面的创新,突出特色、积极探索互联网电商平台建设,进而在新一轮金融变革中抢得发展的先机是商业银行所面临的重要课题。

三、商业银行的互联网金融策略

长期来看,互联网金融对商业银行最大的影响来自其对推动消费行为的转变与加速金融脱媒。深刻认识互联网金融对商业银行业务的冲击,以互联网思维扭转经营理念,积极推进互联网金融与商业银行业务领域的深度融合,深入挖掘商业银行与互联网金融的结合,构建综合化的客户互联网金融服务平台,全面搭建“平台+数据+科技”的新型金融生态链,利于两者在激烈的市场竞争中同步发展。

(一)创新驱动——吸纳互联网金融因子

以创新作为商业银行的转型驱动力将是银行未来可持续发展的不竭动力与源泉。商业银行的创

新实践应将重点放在业务流程、渠道交付和IT技术等方面的创新转型之中,加快推动业务盈利模式变革。互联网、云计算和大数据的技术创新以及电子产品智能化革命带来的核心技术产业化创新驱动商业银行将传统金融业务与活力创新因子相结合,寻找新的发展动力和发展方式。客户行为习惯的网络化、智能化驱动商业银行不断完善与客户的关系,以服务方式和设计满足提升客户的体验度。互联网金融为商业银行产品、服务、管理的创新提供了新的思路与可能,是商业银行实施创新驱动发展战略的重要推动力。

表2 银行系电商平台信息表

商业银行与互联网金融融资点就在降低风险和提高效率的基础上,由低融资成本和规模资产转向服务创新和品牌价值,通过银行组织创新、金融产品和服务创新,不断提高银行市场发展的深度和广度。第一,直接建立直销银行、P2P平台等网贷类业务,利用存量客户与资本优势,植入互联网技术来改变自己的经营模式,充分利用大数据和互联网平台进行业务创新,同时可以将贷款初审、金融顾问等传统金融服务与大数据技术、云计算相结合,实现网上虚拟交易。第二,利用互联网金融平台,按市场化原则进行资金调剂,使资金能够得到合理化运用,还能够实现理财产品的网上销售和贷款的网上认购,最终使得商业银行从中间人角色成功转向中介人角色,在降低商业银行经营风险的同时还能吸收新兴投资者,拓展表外业务。第三,利用大数据技术实现云计算将互联网、移动终端和物联网融合。通过数据采集分析客户的风险癖好和投资偏好、挖掘客户需求细分出目标客户群,进而深入运用到金融产品设计、风险监测分析、营销效果评测、绩效考核,达到金融信息的透明化、贷款的统一化、支付的虚拟化,实现虚拟环境下的最大化资源共享和协同工作。第四,培养一批具备专业业务能力、精通数据分析和数学建模、具有同业领先视野的创新型人才,组建“大数据”科技团队;建立数据储存的标准和云计算的模型,根据各部门创新需要整合、挖掘现有核心业务的数据与系统深度挖掘数据,以确保数据分析的结果符合业务创新需求。

(二)转型升级——嵌入互联网思维模式

在互联网金融参与的激烈市场竞争中,商业银行的经营模式、管理模式以及盈利模式也必然具有互联网特征。商业银行作为重要的金融中介主体,互联网技术的快速发展加剧互联网金融对于传统商业银行的冲击力度。商业银行传统业务并不会随着互联网金融业务的扩展而消亡,而是呈现出相互促进、不断互联网化的趋势,所以嵌入互联网金融模式将用户思维、大数据思维、平台思维等互联网思维运用到商业银行转型升级过程中,将为转型路径的正确性与可行性提供有力保障,也是商业银行转型升级的基本思路。第一,以用户需求作为转型升级依据。互联网时代的商业环境发生着巨变,商业规则悄然变换,简单吸收存款和发放贷款已远远达不到商业银行的主要经营目标,培养一批具有感知、体验与分享能力的用户群是转型升级的关键。整合跨区域、前后台资源,并不断对资源更新扩展,以市场需求为导向,通过提供细心贴心的服务与产品,为客户提供更有竞争力的金融产品与服务,提升用户感知力与体验价值。第二,强化数据价值挖掘能力。大数据的高速发展使银行业的客户数据、交易数据、管理数据等均呈现爆炸式增长,这就要求商业银行大大提高经营管理过程中对各种数据价值的深度挖掘能力。利用互联网技术开拓的客户接触渠道,通过对物理网点、移动终端、PC终端的海量数据进行深度数据分析挖掘,发现与满足用户需求、交叉销售及加快产品创新提供广阔空间。通过数字化手段对数据和信息进行整合与分析是商业银行进行精细化管理的发展方向,有利于提高银行的经营管理效率。第三,积极打造新型业务平台。通过运用平台思维,创设新型业务平台以打造业务经营模式,集聚关注众多闲散用户,从而占领金融竞争的制高点。商业银行的金融平台搭建要紧紧结合用户最为关心的生活现实和财富管理需求,通过与第三方合作打造包括支付平台、融资借贷平台、供应链金融平台、电子商务平台以及同业业务平台在内的互联网交易平台,以互联网广聚各类生活资源,带动聚集流量,通过提供丰富而具有竞争力的交易品种来实现用户财富增长,提升互联网金融平台活跃度、增加平台黏性。

(三)风险管理——利用互联网金融技术

互联网金融的快速发展倒逼商业银行改革,由于信息不对称以及“羊群效应”的存在,系列金融创新活动在提升效率的同时,同步以传导效应放大风险。新的网络金融机会必然伴随着新的风险,新的风险主要不是互联网安全和金融网两网各自独立

的风险,而是两网交织外加商务网、社交网等多网结合,构成风险倍加的特殊性风险。资金方面,互联网金融体系内资金需求方和供给方的不稳定因素难以预测,商业银行门户以短期资本市场资金经营网上贷款,加大资产负债表在时间和数量上的不对称性。操作方面,互联网信息技术在金融产品和金融服务模型设定中的应用,模式设计缺陷与滞后的系统所引发的操作风险,不仅是商业银行面临的重要威胁之一,更是互联网商业银行门户发展的重要隐患之一。业务方面,由于互联网金融交易平台尚处于探索期,缺乏系统的预防措施和完善的业务管理流程,网络在售的金融理财产品或代理其他金融产品会因为非市场竞争性引发商业银行门户与互联网金融企业之间的系统性风险。

针对商业银行进军互联网金融的风险,需要根据运营模式和金融风险的起源将传统金融风险管理模式与新型互联网平台相结合,探索新的风险管理模式以处理商业银行与互联网金融关系结点问题。采用数据分析技术实现风险精细化管理,通过大数据手段对客户动态行为以及客户静态财务数据进行分析,量化用户违约可能性,既有助于对用户实施精准贷款定价决策,又能有效地进行风险预警。银行还能通过对所有潜在分析的量化分析及精细化管理,降低银行的风险暴露成本,实现资本使用效率的最优化。首先,构建横向合作监管体系。联合互联网金融企业与商业银行以及相关金融产品的发行机构建立有效的合作监管机制,加强资金流向监管。其次,完善信息安全管理体系。在对金融技术的使用进行全面系统分析的基础上,根据网络金融平台技术特点提出应急预案,同时加强客户信息进行加密处理,并与合作机构签订保密协议,防止信息被篡改或泄露。再者,提高在线金融监督。设定在线服务的最高往来金额,与中国人民银行网站建立数据传输,接受人民银行、执法机关的监督管理,防止出现利用商业银行门户进行洗钱等违法犯罪活动。最后,加强各业务技能培训。结合互联网金融特点,商业银行加强网络业务的操作技能培训,满足客户对线上金融服务的安全性和质量性需求,降低因为技术操作失误带来的损失。

(四)组织构架——借鉴互联网金融构造

随着计算机技术的不断发展,新的电子商务模式如O2O、P2P等在各行各业尤其是在金融业得到了广泛的运用。商业银行部分传统的存、贷、汇业务也已逐步被金融互联网工具所替代,传统的“总行-分行-支行”制组织管理体制将逐步被扁平化、信息化和集约化于一身的“总部—前台”(点对点)式组织管理体制所取代,整个银行业将呈现出金融服务无网点化、消费支付移动化和业务模式垂直化三大新态。第一,金融服务无网点化。随着金融网络化和网络金融化的发展,客户对银行物理网点和柜台的依赖将逐步减弱,银行网点的内在价值将持续递减,而通过网上银行、手机银行等多种电子方式办理各种金融服务的黏性将增强。银行间的竞争优势将不再取决于分支机构及网点等物理渠道的数量,甚至物理网点将成为个别银行的负担。商业银行将逐步通过延伸出电子化的虚拟“网点”和“柜台”,以金融互联网、社区智能银行、移动支付为载体,为客户提供全天候金融服务。第二,消费支付移动化。移动互联与移动金融应用发展正在成为推动金融互联网发展的强劲动力。电子支付业务开始从计算机终端走向移动终端,驱动了移动支付业务的快速发展,对线下支付产生较强的替代作用。消费支付所涉及包括商旅、购物、电影院线、数字产品、团购等各种类型的商户,全面涵盖近场和远程的产品形态。第三,业务模式垂直化。商业银行组织结构普遍存在部门之间分工不明确、职能交叉重叠、内耗十分严重、管理费用高企、机构层次多、管理跨度大、沟通渠道复杂、沟通成本高等诸多问题,在原本市场跨度过大、经营范围过宽的经营模式下,冗余的组织架构导致金融资源配置分散、管理效率低、市场响应慢、风险控制不力而无法适应新金融生态环境的发展。

为有效应对互联网金融的冲击,传统商业银行的发展必须融入互联网思维,依托流程银行的理念,通过理念创新、模式创新、流程创新,以较低的营运成本、高效率的营销和市场的服务,进行组织管理体系的再造,以“总部-前台”(点对点)式的组织管理构架改造总分行制组织管理体系,渐从低效益效能的粗放重型经营模式向内涵集约式的轻型发展模式进行转变。一方面,优化建立由信息中心、决策中心、风控中心、产品研发中心和大数据处理中心等五大管理中心组成的总部管理中心,通过对前台的纵向管理促进各中心的信息资源共享,加强总部对物流—资金流—信息流的管控权力,并协同

配合向前台提供更高效的业务支撑,实现“中心化作业,流程化管理”的集约运营模式。另一方面,采取“计算机智能+人工智能”两大智能相结合的前台服务模式,提供计算机终端自助服务支持和营销人员的智力服务支持,以延伸服务、叠加服务方式降低成本和风险的优势,满足客户全面立体及不同应用场景下的金融需求,加大客户粘性,赢得更多的客户资源。

四、结语

互联网作为一种工具,互联网公司能用,商业银行当然也能用,商业银行的传统业务并不排斥互联网金融,相反,两者之间确可以互相促进,准确进行商业银行与互联网金融关系结点需进行准确的定位。在商业银行与互联网金融的复杂关系中,其结点之间的联结关系分布可以互动合作与协同优化,各个业务、产品、流程、技术、思维等不同结点之间,凭借互联网技术、平台战略、创新思维易于实现主体要素的联结并充分显现乘数效果,挖掘两者复杂结点关系的价值,进而促进互联网金融与商业银行的整体性功能的发挥。

参考文献:

[1]王刚刚.浅析网络经济下边际成本递减规律[J].长三角,2008,(7):35-36.

[2]李博,董亮.互联网金融的模式与发展[J].中国金融,2013,(10):19-21.

[3]孙杰.传统银行的互联网思维与互联网金融融合之道[J].北京金融评论,2014,(4):33-38.

[4]谢平,邹传伟.互联网金融模式研究[J].金融研究,2012,(12):11-22.

[5]莫易娴.互联网时代金融业的发展格局[J].财经科学,2014,(4):1-10.

[6]张华.长尾理论在商业银行客户关系管理中的应用探讨[J].海南金融.2012,(3):67-69.

(责任编辑:刘同清)

Discuss on About Commercial Banks and Internet Financial Relations Node Localization

LU Min-feng1,LU Shun2

(1. Bank of Jiang Su, Nanjing Jiangsu 210005,China;2.School of Economics and Management,Nanjing University of Science and Technology, Nanjing Jiangsu 210094,China)

Key words: internet financial; commercial banks; relationship between nodes