冯国明与冯梦涛:北京“金生隆”气质养成记

吴丽玮

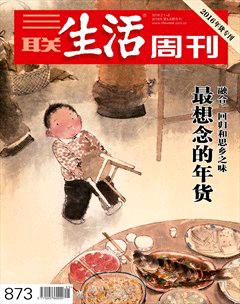

扫尘(皇小小 绘)

爆肚最讲究的是厨师对火候的把握,一盘老北京最喜欢的“羊四样”,水爆所需时长不一,高超的厨师可以四种同时下锅,端出来时每样口感都恰到好处

冯国明打小就热衷学厨,不但继承了父亲的衣钵,也学了东安市场里很多濒临失传的老手艺,这奠定了“金生隆”再次兴隆的基础

老字号“金生隆”新一代掌门冯梦涛洋气又现代,餐馆由此也吸引了更多相同品位的年轻人

如何吃一盘爆肚

“如果您点的第一盘是牛百叶,第二盘是牛百叶,第三盘还是,服务员就知道您肯定是不会吃的人,很快就给您打发走了。”冯梦涛说,但如果点了便宜的“羊四样”,“我必须得对您加以注意,肚板、食信、蘑菇和葫芦,一点都嚼不烂,全是囫囵吞的,那您肯定是老行家”。他是北京“金生隆”餐厅的老板,我听完不禁咋舌,去他们家下馆子门槛可真高!

现在“金生隆”餐厅的全名不好叫了。冯梦涛的爷爷名叫冯金生,民国时在东安市场里开了这间买卖,取名“爆肚冯金生隆”。老北京都知道,前面一种食物,后面加着姓,这样的叫法是老百姓对没有招牌的小摊贩的称呼,现在北京街头很多饭馆都是以类似“爆肚冯”这样的结构来命名,显得特别有老北京味儿。冯金生的父亲当年在东安市场街边开爆肚小吃摊时,人称“爆肚冯”,后来从游商变成了坐店经营,正正经经给自己的店取了个名号“金生隆”,连起来很巧妙,把“冯金生”三个字嵌在正中间。可惜的是上世纪90年代的时候,“爆肚冯”三个字被别家注册了,“爆肚冯金生隆”这个招牌没法再用,冯家人想了个招,拿纸贴上了“冯”字的右半边,只露着两点水。“有时候在店外边听客人打电话,‘我到了,就是那个被贴上的爆肚冯。这是我们家里人的急中生智,一定只贴一半,让你想叫叫不出来,倒成了一噱头。”

避开牛街、前门外等小吃汇聚地,他们不招揽匆匆而过的游客,而把自己定位为小众餐厅。“只为那些极端热爱‘金生隆的客人服务,我们和客人互相爱着。”能把这块百年招牌传到第四代人手里实属不易。冯金生给后代留下话,好厨子有两条标准,“一百个菜一百个味,一百个菜一个味”,后面这句话说的就是传承。“今天到金生隆吃爆肚觉得挺好,后来您出国了,80年之后您回来还是那个味,这是技术稳定。”说这话的是冯梦涛的二叔冯国明,“金生隆”上一任老板,1996年他重新拾起这块匾,让“金生隆”成为一家当代餐厅,但最让他珍惜的还是那些解放前就来过店里的老客人。店里醒目处挂着著名交响乐指挥家李德伦1998年题的词:“昔余幼年时,常往东安市场听品正三,后吃爆肚冯,今生先生无常未及七日,又来爆肚冯,不失当年滋味。回忆近七十年前旧事,感慨系之。”冯国明回忆那天情景,仍感慨着:“李德伦有糖尿病,当时已经严重失明了,听说了我们这个店重新开业,过来一直吃到下午4点多,特别高兴,家里人都惊讶他怎么这么大精神。当年他在我父亲店里吃爆肚的时候还是个高中生呢,过去这么多年又吃到这一口儿,能不激动嘛。”

冯梦涛找后厨伙计,要求人家最好零基础,他手把手地教。“千万别跟我说会做‘川鲁粤菜,那样纠正起来非常麻烦。”

我们去时遇见一只很漂亮的羊肚,这使我们有机会仔细地打量这种食材,并且观看冯家精彩的处理手法。

羊肚中间部分带着毛刺的多层褶皱人们最熟悉,牛肚的这部分叫百叶,羊肚上这部分叫散丹,切完之后一小簇一小簇,确实有种零散之美。散丹的品质在于色泽,上品是黄色和像这只似的黄褐色,有些是墨绿色的也不差,那是因为牛羊夏天吃青草的缘故,真正差的是很多人青睐的黑百叶。冯梦涛说,那是吃酒糟的牛,胃壁被腐蚀了,又黑又异常地坚硬。白色的更危险,“火碱泡出来的,摸一摸手感是滑的”。

葫芦是羊肚中最漂亮的部分,表皮缀满网状的花纹,吃起来却极坚硬,是老饕们最爱囫囵吞下的一种

败絮状的肚板分割起来最为精彩,肚板、肚芯和肚领,以及从肚领中剥出的羊肚仁儿都源自此处

通过颜色和质感的分隔,散丹的两侧大致可分为三部分:距离食管最远的一端是柔软光滑的白中带红,顶端奶白的部分是蘑菇头,下面发红的叫蘑菇,蘑菇头有嚼头,蘑菇是老先生们最爱的咬不烂。紧挨散丹另一侧的部分花纹最漂亮,叫作葫芦,表皮缀满网状的花纹,后厨小伙子流畅地分割下来,往起一提就变成个很有容量的实心网兜,照在灯下微微透亮。葫芦旁边的是肚板,紧邻着食道,表皮最粗糙,往砧板上一摊,像件无精打采的脏羊皮袄,密密地镶着毛巾状的颗粒。葫芦和肚板中间伸出一条细长粉白的食信,像条香肠。

小伙儿三下两下就把这几部分清爽地切开,撕掉蘑菇头和肚板上的油脂,散丹、葫芦等部位内部的薄膜,把各部分切成有规律的小块或是按照形状切成发圈似的小环,葫芦一侧嫩白一侧带着坚硬的花纹,吃起来也如此,是嚼不烂的硬货;散丹一条上悬着几根褶皱处切下的须子,看着粗糙,但吃起来却脆嫩;最有迷惑性的是食信和蘑菇,都是粉嫩嫩的,切好的食信外形还像鱿鱼圈似的,可进嘴居然坚硬无比,“嚼到明天都嚼不烂”。

分割肚板是最精彩的部分。肚板平拉开撑展,“羊皮袄”上颜色深浅不一,毛巾颗粒细密灰黑的地方薄,切出来即称为肚板,中间有几部分肉厚絮少色浅,切出来叫肚芯。肚板平面中间有道棱状的加强筋,即使是一头大羊,切下来也超不过4两,这块叫作肚领,绝对算是爆肚里的珍贵部分了。但并不算完,那小伙子拨开其中较宽的一段,使劲扯掉外面厚厚的一层皮,居然在“败絮”之中剥出一块白如凝脂的鲜嫩之物来,比拇指略粗,似手掌那么长,这叫作肚仁,是珍贵的肚领中最精华处,以前要10只羊,现在羊的个头大了,也要8只,才能凑够一盘肚仁,是爆肚里最贵的一种。

肚仁最能代表“金生隆”的水准。“金生隆”当年所在的东安市场是北京最高档的综合性消费场所,逛东安市场的人不说非富即贵,但“至少您兜里得有点钱”。适应这样的消费人群,即使是以小吃爆肚起家的“金生隆”,也同样是一间高档餐厅。冯国明珍藏了一块银制怀表,全手工制作的机芯里嵌钻雕花,齿轮上面刻着七朵精美的菊花,因此得名“七朵菊”。当年来往“金生隆”的达官贵人里有一位那桐家的后人,不甘心和其他食客享受同样的吃食,出重金要求冯金生必须做出一份更高级的爆肚来。“肚领已经算是爆肚里最珍贵的了,一条肚领分三段,头一段叫银锭扣,中间叫大梁,再往下就是散丹,羊肚仁就是从这银锭扣里来的,把外面很厚的一层皮撕了,里面的油脂去掉,一只大羊身上才能出四五块,那家人吃着能不高兴嘛。后来肚仁一下子就传开了,大家都来吃的第一天,光肚仁的营业额就有10两银子,我爷爷拿去买了这块怀表。”

同为小吃,东安市场的区位让“金生隆”和老北京南城的爆肚有了很大的区别。除了精细划分到无以复加的食材外,“金生隆”的传人把冯金生当年留下的蘸料配方看成了老爷子最伟大的“发明”。冯梦涛可以无保留地教会伙计很多技术,但唯独蘸料要亲自上手,从不视人。“金生隆”主营爆肚和涮肉,蘸料因此也分两种,冯梦涛配好了底料,后厨的阿姨再填上芝麻酱和葱花香菜,服务员端上来再额外配一碗浇在干辣椒上的热油,刺啦啦地响,加一点在酱料里香味直蹿鼻子。

卷着爆肚吃进去,蘸料异常清淡,有点惊讶。冯梦涛说,就是要淡,“南城调料里有蒜泥,东安市场没法搁,达官贵人到这来吃,晚上还有舞会呢,不能吃蒜”。如果只是为了仿古的清雅,清淡的蘸料不会有这么持久的生命力。每天清晨,从河北大厂来送货的人陆陆续续过来,有的送羊肚,有的送羊肉,有的送牛肚。大厂是一个回族自治县,至少有50年了,这个县主要做的就是清真屠宰牛羊,然后直供北京。每天早晨,大厂送羊肚的人总是先到“金生隆”,让冯梦涛先挑,后厨把当天的新鲜物分好装盘,在上午11点前准备好,等着客人现点现爆,中间毫无冷冻的环节,十分新鲜。客人们也是冲着这口鲜活味儿而来,谁想被浓厚的芝麻酱盖住嘴啊,“金生隆”的蘸料只是为了去掉羊肚的脏器味而已。

我不是会吃的老饕,享受不了肚板、食信、蘑菇等硬货经过无数次咀嚼,但仍需囫囵吞下的感觉。最爱的还是最贵的羊肚仁,尤其是自己端详过那只布满褶皱、粗糙质感的羊肚之后,更好奇这块光洁嫩物究竟是如何深藏于其中,并被厨师抽丝剥茧出来。口感也绝不辜负期待,脆而爽口,痛快地撕咬几下,下咽得干脆利落,心里那是一个畅快。这时再想想蘸料的妙处,的确如冯梦涛所说,“绝不会盖住肉的味道,就是为了让口感更丰富”。羊肚仁味儿仍是淡的,再添一点辣椒油香、麻酱香和一些醋香而已,也分得清每个部位味道上的些微差异,真正吃的是肉的味道。

三代养成的餐厅气质

最开始知道冯梦涛,是因为他本人与老字号“金生隆”迥异的气质。他上世纪80年代末去了日本留学,学比较文学,回国后在广州开了家广告公司,1998年被二叔冯国明叫回来一起经营餐厅。“那没办法,冯家这老店总得有人接班。”冯国明是个新潮的丁克老人,冯家下一辈只有哥哥冯国亮的两个儿子——冯梦涛和冯梦波,冯梦波做当代艺术,于是冯梦涛被长辈圈定了。

水爆后的羊肚和牛肚

爆肚和涮肉都是“金生隆”的特色,涮肉切得较厚,因为觉得这样吃起来才有肉乎感,此外铜火锅的形状设计和蘸料配方也都是百年传承

现在搬到六铺炕的店门脸不大,装修也简单,除了挂着的两排解放前东安市场的老照片外,最醒目的就是当年用一块石头做的老招牌,虽已残破但字迹可见。招牌下面并排着“金生隆”四代掌门的照片,创始人是他的曾祖父冯天杰。清朝末年,闯关东的回民冯天杰从山东老家到北京谋生,在东华门摆摊卖爆肚,因此人称“爆肚冯”。当时的东华门还叫东安门,是清朝大臣的随从们等候主子下朝的地方,逐渐形成了一条商业街。清朝覆灭后,政府整顿东华门市场,把这些摊位挪到原来金鱼胡同的八旗练兵场,也就是后来的东安市场里。

一开始也有挣扎,但冯梦涛还是接受了新的事业,干得倒也开心。他站在店里显得与众不同,晚上客人最多,他在热气腾腾烟雾缭绕之间穿着笔挺的衬衫和马甲,配着同色系的裤子和鞋子,手上戴高桥吾郎的Goros雷鸟戒指,腰上配Red Moon财布链,以前北京餐馆还没禁烟的时候,他总是叼着雪茄或烟斗,时不时和客人攀谈几句。

“有时候这条街上会有奇怪的景象,冲过来一群骑着重型机车的男男女女,齐刷刷停在我的店门口,像要打架似的,其实全是我的朋友,是来吃饭的。”冯梦涛的个人魅力吸引了不少顾客上门。“最早有个客人来吃饭,通过交谈知道我也喜欢机车,之后我这儿就成了他们‘机车党的一个据点。”冯梦涛在日本爱上威士忌,经营餐厅后认识了很多喝威士忌的朋友,有时威士忌酒杂志的活动也会在爆肚店里举办。

晚上过来,就像个朋友的大派对,不认识的在门外抽根烟的工夫,或者人太多被迫拼桌之后都能成为朋友。“哪盘爆肚是谁的都分不清了,大家一块吃吧!一瓶酒两个人分着喝得了,最后都抢着要付钱。我俩朋友马上要结婚了,他们就是在我店里认识的。男孩当时从北京搬去了西藏常住,中间回来到我店里吃饭,结账时我正和他聊着,旁边一个姑娘说,我也正想去西藏玩呢,结果俩人就这么认识了,合着我这儿还能撮合姻缘呢!”他建议我们晚上到餐厅来拍餐厅里热闹的环境,“中午多是谈事和吃工作餐的,晚上来的都是朋友,肯定特配合,他们会起哄:‘你给我也拍一张啊!”

把餐馆交给冯梦涛之后,上一辈人彻底放手了,父亲冯国亮有时听儿子接客人预订的电话,“都是客客气气的。别人上这儿来吃饭,最后还要说谢谢你,不会说我来吃饭是赏你钱,而是要感谢你的服务。你到店里看,虽然都嗓门大,但没有光脊梁的,环境也是大浪淘沙,有些人觉得没意思,不能撒野,来过一次也就不来了”。也因此,曾经的“文艺青年”冯梦涛餐馆开得越来越踏实。“它很占用你的时间和精力,立刻就变成你生活的一部分了。一个餐饮人,你有多少知识在这都能实现,在这儿你一样能结交高层次的人,这和你本身的层次有关系。”

真正养成一个餐厅的气质是几代人的功夫。

冯梦涛时期的传统爆肚店里,年轻现代的客人带来了反差。其实从冯金生那时起,卖小吃爆肚起家的“金生隆”就是一个非常高雅的餐厅。冯国亮和冯国明家留了很多以前老店里的物件,从日本进口的雕花盘子用来盛爆肚,每种爆肚用一种盘,像现在的一些寿司店,服务员数盘子就能算出账来;最便宜的杂碎汤钵做得异常讲究,钵壁上画着花鸟并题诗,盛汤的小碗底下滚着热水,“您吃到最后一口时都是烫嘴的”;小酒壶是打磨厂定制的,铜手柄十分厚实,客人拿起倒酒时一定是中指撑着手柄,拇指和无名指夹着酒壶来倒;家里还有两双非洲乌木的筷子。这些都是公私合营前救回来的,冯国明说,主持公私合营的公方和私方代表都是店里的老客人,“偷偷跟我爸爸说,这些东西以后都得砸了,喜欢什么就赶紧拿走吧。如果不是他们,我爸爸怎么敢拿,当时拿东西罪名叫‘撤资”。

公私合营之后,东安市场里包括冯金生在内的八家餐馆合并成一家,统一名为“金生隆”,不再卖爆肚,也跟冯家没了任何关系,“文革”期间这里甚至变成了一家西餐馆,后来随着老东安市场的拆迁,“金生隆”的招牌就没了。

冯国明是“金生隆”得以延续的最重要一环。1996年他快50岁,决定放弃国企里稳定的法务工作,“勇敢地蹦到了海里边”。“我有点大男子主义,心里头很不甘心,男人一辈子一定得使劲蹦一下,看能蹦多高,没摸着那目标,那我也认了。”当时他穷愁潦倒,凑了几千块钱,终于在冯金生老人晚年时把“金生隆”的老招牌又树了起来。

冯国明找到的第一个房子在德胜门桥的一条胡同里,路北立了一排简易铁棚,路南边全是垃圾。“满地跑大耗子,苍蝇就更别提了。没想到,开起来还挺棒,那条马路从来没见过那么高级的车停在那儿,以至于后来那条路还经常堵车。我常碰到特别可笑的场景,那么高级的轿车一停,一个人拿着‘大哥大下来,‘嘿,你约哥们儿这是什么地方,但从此就成了店里的常客。”冯国明回忆最初的艰辛只觉得可乐。“一帮客人拿着筷子说:‘等菜上来,咱们一人一筷子啊,剩下的就是苍蝇的了。姑娘们吃着饭的时候,腿悬起来,耗子在地上跑。下雨的时候满屋子漏雨,客人举着伞还要吃爆肚。”

他自觉经营这买卖没什么机巧,靠的是把当年老东安市场的“金生隆”气质继承下来。没正式学过厨,但却是个做菜的老行家,天生就对生活充满热爱和好奇,打小喜欢做饭,“上中学时回家就能做出一桌菜”。爆肚自不必说了,他还跟开烧饼摊的二姨夫、姥爷早点铺里的伙计学做烧饼、炸油条,宁肯凌晨3点冒着大黑天出去学,也乐此不疲。

因为北京拆迁和房租的原因,餐馆搬迁过多次,新东安市场开张之后也搬回去过一段时间,和其他快餐店一起集中在一层,没想到他这间老店被投诉得最多。“卖豆汁,别人说你这豆浆都馊了;卖麻豆腐,别人说你这豆腐全是渣子,一块完整的都没有。”冯国明彻底明白,那些老的食物的生存土壤已经没了,索性退出来,专给懂行的食客们服务,而且只以爆肚和涮肉为主——这些东西经过时间的淘沙,证明是最有生命力的。

“金生隆”的涮肉和北京其他家店都不太一样,羊肉总是切得要厚些。冯梦涛说,因为肉选得好才敢切厚,“如果全是筋必然不敢这么切。达不到一定厚度,口感就不‘肉,薄得跟纸似的,搁嘴里柴了吧唧,或者涮完捞不起来,满锅里都是碎茸”。大厂送来的都是一岁半左右的公羊,很小一只,去掉上脑,羊腿只有5斤左右。

脊椎上的一条肉叫作上脑,紧贴一层薄薄的云皮下面是脂肪,再往下才是瘦肉,脂肪分布在里面露出白色的纹路,是羊身上肥瘦最均匀的一块。羊腿上附着一层极薄但很坚硬的筋膜,能保护肌肉组织不散乱,后厨剔肉的小伙子拿把尖刀,挑开筋膜,不同部位的肉顿时就散开了。上脑后面的一块叫三叉,是羊身上最肥的,几乎看不到瘦肉,但却是店里最受欢迎的之一,每晚20点左右必定卖完。三叉后面依次是里脊和磨档,里脊非常柔软,磨档就是大臀肌,很瘦很嫩。大腿内侧的黄瓜条肉丝细腻,一块上面能分出两种不同的瘦肉色泽,这里更适合切得厚一点,口感更好。

比较令人惊讶的是羊腱子,里面能看到花筋儿,原本是非常坚硬的结缔组织,冯梦涛说:“大家一定不会想到这东西能涮一涮直接吃。因为这是非常小的一头羊,筋腱非常嫩,几乎看不到里面的纤维走向,所以我们也会切得厚一点,涮完嫩得就跟豆制品一样。”腱子也是每晚的畅销品,来晚了一定吃不着。因为是每天新鲜的羊肉,不经过冷冻,盘子里看不到流淌的汁液;切得厚也有同样的好处,细胞液被破坏得少,涮完汤汁不会流进锅里,口感当然很饱满。

夏天时买卖不如冬天,冯梦涛也曾想要不要来点创新菜多吸引顾客,父亲和二叔都劝他不要。“这些东西能流传下来,都是经过时间和市场筛选的,很多东西已经达到尽善尽美。创新就得另辟蹊径,你可以做麻辣火锅、羊蝎子火锅,但那都不是涮羊肉。别人的宣传口号是三天一个新菜,我们的是,您今天吃的,和一百年前那桐那中堂吃的一模一样。”

店里的锅子很讲究,让后辈人特别佩服冯金生当年的技艺。“锅子不能装水太多,开不了,也不能窄,下不去筷子,也不能宽,宽了找不着这肉了。有一定的深度才能让火管锅炉足够浸在里头,保证受热面积大。多小一锅,你六个人吃也压不住它一直开着。肚子大,能容炭,口小,像拔火罐。”

后厨在火上爆肚的手艺也是学着老先生当年。马连良是老“金生隆”的常客,东安市场有个吉祥剧院,当年的名角儿都是轮番去那唱戏的,在“金生隆”吃完再去吉祥剧院唱场夜戏。冯国明说,马连良家当时住在西单民族文化宫对面,有时在家里宴请朋友,不吃别的,单吃“金生隆”的爆肚,也不叫到家里来做,而是打发一群伙计到东单的店里来端。“从东安市场到西单,爆肚早已凉透,但块块脆,这就是我爸爸做爆肚的手艺,讲的是火候。他在后厨,通过判断你的桌子离他多远来选择爆的时间长短。”听着觉得太神了,跑到后厨去看师傅爆肚,水开之后,分类装盘的羊肚猝然下锅,时间只在一两分钟之内。笊篱随时在锅里沉着,水温一降,师傅麻利地把肚物捞出,等水再沸再爆。最嫩的肚仁爆的时间最长,坚硬的“羊四样”爆起来最难,“每种硬货爆熟的时间都不一样,四种在一起同时爆,可得是好手艺了”。

老字号重新开张,老店的规矩也不能少,比如从来不打折,不照顾所谓的名人和想占便宜的人,在竞相降价促销的餐饮市场上十分高冷。公私合营时,冯国明差不多10岁,之前逛遍了东安市场,特别明白市场环境如何决定经营场所的定位和风格。“东安市场北门进去左手第一个买卖,叫‘豫康东,小到连一个门脸都不够,一个妈妈带着一个儿子在那儿,给达官贵人的府上送烟,大吕宋在普通烟店是顶级了吧,在那儿根本不算什么。哪个府上的大爷少奶奶,选什么烟叶,拿什么香料炒,炒什么味儿的,各不相同,到日子送过去,每个月再去府上结一次账,从上一辈人就开始的买卖,绝不会赖账,也绝不多收钱。还有家首饰店是赵四小姐常去的,赵四小姐学工美出身,每次参加舞会戴的首饰都不一样,全是自己设计的,让首饰店做模具,满意了做一套出来,再把模具砸了,绝不让有第二套出来。”

东安市场的消费不低,各家店铺也都最看重主顾的脸面。冯国明家里收藏了只警哨,有段故事。解放前东安市场一个姓崔的巡官到店里吃饭,因为管辖着地区的安防,到哪儿都是吃霸王餐的主儿,在“金生隆”吃完,冯金生过来要账,崔巡官把警哨往桌上一摔,本想吓唬吓唬老板,没想到冯金生一点不怕直接把警哨收走了。“那就相当于把你警察的枪给收走了。后来老客人来吃饭跟我爸爸说:‘你可差点捅一大篓子,他可是随随便便就能把你这买卖给平了。但我爸不怕他啊,他也得打听打听,到这来吃饭的都是达官贵人,你把这买卖平了,自己的饭碗也得砸,那桐家的人,张学良的弟弟张学思,都是我们店里的老主顾,他不敢惹。东安市场有自己的特色,别小看一个卖豆汁或是卖肉饼的,你不知道哪个大爷喜欢。”

从不打折、不免单是冯金生开“金生隆”时候的规矩。“顾客要是打折,那叫活现眼,过去绝不可能。不但如此,还要给小费,比如一顿饭是三块二,客人就给四块,八毛钱别找了,当小费。服务员拿着这八毛钱当众扔在一个筒子里。这时候您正起身要走了,比如您姓于,服务员会大喊,‘于爷赏钱八毛,前厅后灶的所有人一齐跟着喊,‘谢谢于爷!您说您脸上多有光,区区八毛钱,给您赚这么大的面子,这就是当时的绅士文化。”

吃主儿的家宴

小吃也是“金生隆”的一大特色,遗憾的是,原来有三种特别地道的北京小吃没了:奶油炸糕、酱拐筋儿和羊肉水饺,在2008年前后停售。奶油炸糕最有名,现在基本只出现在连锁经营的小食店里,热着嚼时奶油味里仍带着涩,也不筋道,本能地就知道做得不够好。果然冯梦涛说不该是这样,问题在于现在的养殖方式导致牛油淡而无味,他们试过进口的新西兰和澳洲黄油也不行,做出来奶油炸糕没有天然香,强撑着很难,索性停掉。酱拐筋儿的命运也差不多,北京的烧烤摊流行着烤羊棒骨,货源都囤起来给他们批发了,相比之下“金生隆”只要一小批最新鲜的,谁还愿意费事地单另拿出来卖,于是用炖拐筋儿的浆汁注馅的羊肉饺子随之也就没了。

“我就不明白了,为什么人们非得让某些食物一直保留着,没了就没了呗。”这话冯梦涛说过好几回。后来终于理解了他,是在他父母家的家宴上,冯国亮和冯国明两位大厨掌勺。厨房显得非常干净,两位长辈精精神神地一人守着一只灶,直接穿着衬衣上阵,显得极有章法,一看就是久经沙场之人。

我们去时,冯国亮执掌的红烧牛尾已接近尾声。高压锅起了盖,小火慢慢地熬,冯国亮叮嘱我们,一会儿吃的时候要小心,“这个汁能粘嘴上一圈,拿纸擦,纸也全粘嘴上”。前一天晚上把牛尾切段洗好,大早上起来就开始炖,这是一道非常费工夫的老北京清真菜,至少要三个小时才能完成。高压锅压15分钟,之后就是漫长的熬汁,直至汤汁变得极黏稠。伸头过去看,里面黑乎乎的,冯国亮让我猜加了什么,“是你绝对想不到的”。牛尾里又加了胡萝卜块,最后端上一盆出来,乌中带亮的汁缠在牛尾块上,也半掩盖住了胡萝卜的色泽。

冯梦涛的妈妈李秀文阿姨特别热情,自己不吃,总是站起来给我们夹菜,说因为我们不懂,不会挑,“一定选那种肉薄的,贴着骨头的才最香”。牛尾不腥,肉非常嫩,胡萝卜也特别好吃,炖得甜丝丝的,早没了生味儿,这时冯国亮才解密说,黑乎乎的是甜面酱啊。“我们家做什么都无非油盐酱醋,绝没有什么特别的材料,只是这些东西你想不到用它。”掌握了这些,做这道菜也并不简单,半袋甜面酱下去,和着水一起熬,最后收汁的时机特别重要,“早了不好吃,晚了会糊,有一股牛尾的脏器味”。

两人的厨艺全靠家里的耳濡目染。公私合营后,冯金生去了东华门一家早点铺干杂活儿,回族的一个人大代表,也是以前店里的老客人帮了他一把,把他推荐到收归国有的“东来顺”上班,爆肚是做不了了,改做小吃,田中角荣、尼克松、西哈努克等人到“东来顺”吃饭,都吃过冯金生做的奶油炸糕和奶酪。冯金生不像现在的厨师,回家仍是做饭的。“做奶油炸糕,每次都做一缸,家里人拿它当主食吃。我们家吃爆肚那阵势绝对把你吓到,一盘子端上来马上就被抢光了。”冯国明说,“吃过真正的好东西,才能做出好东西。这就跟音准似的,你必须知道标准的东西是什么,才能努力往那个方向去找。”

他给我们展示了两道极考验手艺的传统菜:葱爆羊肉和糖卷果。两个菜的难度南辕北辙,糖卷果是老北京传统清真小吃,山药拍松、红枣切碎,拿极薄的油皮卷成卷蒸熟,切块过油炸,最后是难度超高的裹糖,考的是厨师判断红糖火候的眼力,非得等着起泡的大小和爆裂程度到了最佳的一瞬间,下锅卷裹方能成功。糖卷果极滋补,“山药是内蒙古的沙地山药,红枣一定是太行山的,再加上红糖,又补气又补血”。冯梦涛说。他端着糖卷果上桌,在上面铺上山楂条和芝麻,“你看盘底哪有汤留下来,这是裹糖最理想的状态,我们家也就二叔能做得了了”。

葱爆羊肉是很有代表性的北京菜,羊肉首先要选得好,最好的地方是羊磨档,肌肉结实有力,靠近羊尾巴的位置带点肥肉,比例最佳。肉片不要切得太整齐,也不要薄,普通的炒菜锅,肉的量要控制在30克左右,方能炒出精华。葱爆羊肉里姜也不可少,冯国明胡乱地切,既有姜末也有姜丝,“碎的让它入味,整的让你几乎能咬出姜汁来”,零零散散地直接按在羊肉上。北京人做羊肉最重视火候和时机,无论是做爆肚还是爆肉,旺火最棒,如果是以前火苗能蹿得老高会更好。葱爆羊肉非常考验手上的功夫,冯国明让我别眨眼使劲看,过程转瞬即逝。锅烧热后直接下肉,只淋一丁点油,如果肉肥甚至不用倒油,用筷子而不是炒勺迅速地抽打羊肉,直至散落,再迅速换炒勺在锅中将其颠翻,肉逐渐变成粉红时,加一点酱油后用炒勺把肉推到一边,亮出炒勺底,开始下重要的葱,一扣勺,顺势把炒好的羊肉垫在葱段上,晃散,在肉与锅的交界处淋醋,再搅几下马上出锅。

我从来没闻到过这样的羊肉味,有股浓郁的奶香,几个人异口同声地告诉我,这就是羊膻味啊,把握得好就能让羊肉有异乎寻常的魅力。葱香伴着醋味直冲鼻子,冯国明让我先看看这葱再吃。“斜刀切,有刀口的地方沾了醋是红的,葱白的地方必须保持雪白,这是这道菜的技术标准,葱嚼嘴里必须是脆的,但又不能欠火,会辣。”伴着奶香味,在饭里浇一点汤汁,实在是美味又下饭。

接着葱烧蹄筋、香菇面筋和咸卷果、炸松肉陆续上桌了。冯梦涛在长辈们面前瞬间变成了小孩儿,“每次闻着这松肉味儿,我就觉得阿訇念完经,要开饭了”。他们的家庭实在是注重吃,每年的宗教节日请阿訇来家里做仪式,以及家里亲戚朋友的聚会,都有一场郑重的宴席需做准备。无论规模大小,阵势不乱,冯国亮把我们去这天的菜谱记在一张药品说明书的空白背面,每道菜的配料也写清,以免做着做着落下什么。厨房里井井有条,灶台洁净,透明的锅盖上毫无油星,专业的大烤箱和洗碗机占据了橱柜的位置,角落里能抽拉出一整面搁着各种调料的小橱柜,各种咖啡杯、茶杯在透明柜子里摆得特别好看,一看就知道准是爱吃会做的家庭。

我渐渐明白为什么他们全家人都说不必在意那些在餐馆里消失的食物,因为他们会做的东西远比餐馆里丰富、精致,在家里所能施展的空间也比餐厅大得多。十几年前,冯国明主理餐厅时就想得特明白:“所有的菜都有一个不断摸索、逐渐改进的过程,不要迷信所谓的传统,也不要神秘化。”在餐厅的后厨里,一定不能像在家里这么做,所谓众口难调,菜品往往要取一个平均值。“烧牛尾肯定不能这么稠的汁吧,全粘嘴上,有失大雅。再比如那蜜麻花,坯子做好是六钱,这边微油炸着,那边一个热的糖锅烧着,炸出来马上扔糖锅里沤,沤到这锅又炸得了,再把那锅捞起来,六钱的坯子从糖锅里捞出来是一两二,足足多了一倍的重量,全是糖和油。这东西肯定好吃,但现在人都怕甜了,而且费工费料,卖不上价钱。”

冯国明在哥哥冯国亮的家宴上展示厨艺

葱烧蹄筋

香菇面筋

冯国明不是曾经卖过豆汁嘛,被人投诉了太多次,感叹没人认识好东西了,假亦真时真亦假,不正宗的东西做得多了反倒成了新的标准。“以前有句歇后语,老太太喝豆汁,好稀(愿意)。这豆汁是稀的,现在人全不懂,开始流行勾芡,‘好稀改‘好稠了。我按照老方法做,顾客说我往里面兑水,一碗豆汁我80%赚着你的钱呢,我兑得着吗!得了,也别卖了。”

采访至此,我和摄影记者彻底都明白了,要想好好吃,自己非掌握点儿本事不可,再好的餐厅也无法全面满足你的口腹之欲。

我一直念念不忘店里停售的奶油炸糕,不厌其烦的终于从冯国明嘴里套出冯金山当年做奶油炸糕的最标准秘方来。首先要选好的面粉,当年“东来顺”招待外宾的面粉是国家特批的,非得从加拿大进口来的不行,现在冯国明还是从加拿大买,不光网购,去加拿大玩还不嫌沉要背回一袋来。奶油炸糕用的是加拿大高筋面粉。另一个是黄油,最好的是以前草原上的牛油,现在这个非常难找,偶尔想吃时只能用进口黄油代替。做奶油炸糕要用烫面的方法,把开水一下子倒进面粉里,拿擀面杖开始不停地搅,搅匀了再下等量的鸡蛋,和匀再下黄油,量就看个人喜好了,为了香味,也有起酥的作用。充分搅拌均匀,抹出元宵大小的面团,用170摄氏度左右的油温来炸,炸好了趁热蘸糖吃,据说极香。现在冯家也是偶尔才会做一次,看我舔舔嘴,冯国明笑了:“那就来给我家当闺女吧。”那一刻觉得冯家人真是生得幸福啊!