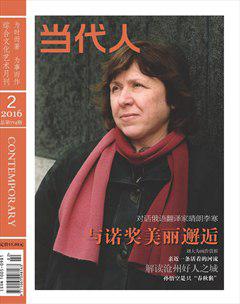

与诺奖美丽邂逅

晴朗李寒,原名李树冬,生于1970年10月。河北河间人。诗人,译者。获第二届闻一多诗歌奖、中国当代诗歌奖(2011-2012)翻译奖等。出版诗集《三色李》(合集)、《空寂·欢爱》和《秘密的手艺》。译诗集《俄罗斯当代女诗人诗选》《午夜的缪斯:阿赫玛托娃诗选》(一、二卷)等。翻译诺贝尔文学奖获得者斯维特兰娜·阿列克谢耶维奇著作《我还是想你,妈妈》。

2015年,诺贝尔文学奖获得者白俄罗斯作家斯维特兰娜·阿列克谢耶维奇走进了更多国人的视野。在这之前,河北诗人、翻译家晴朗李寒已翻译、校译过阿列克谢耶维奇的两部著作。资深媒体人高海涛近日对话晴朗李寒,让我们听一听他与诺奖作品之间的故事以及对文学与文化的解读。

相遇阿列克谢耶维奇

高海涛:您翻译过哪些斯维特兰娜·阿列克谢耶维奇的作品?您是通过什么途径接触到这些作品的?

晴朗李寒:到目前为止,阿列克谢耶维奇在国内出版了四部著作:《我是女兵,也是女人》(1983年,又译《战争中没有女性》,再版时名为《我是女兵,也是女人》)、《我还是想你,妈妈》(1985年,又译《最后的见证者》)、《锌皮娃娃兵》(1989年)、《我不知道该说什么,关于死亡还是爱情:来自切尔诺贝利的声音》(1997年,又译《切尔诺贝利的回忆:核灾难口述史》)。高莽先生翻译的《锌皮娃娃兵》是再版,我对这部作品进行了校译。之后,独立翻译完成了她的《我还是想你,妈妈》。

那是2014年,铁葫芦图书的编辑陈亮找到我,问我能否帮助校译一本俄文书稿,他们正在策划再版白俄罗斯女作家斯维特兰娜·阿列克谢耶维奇的《锌皮娃娃兵》等几本著作。《锌皮娃娃兵》的首译者是高莽先生,因为他年事已高,不便再承担繁重的校译工作,问我是否能抽出时间。当时,我正翻译阿赫玛托娃诗全集,实在不想中断进程。另外,出于私心,觉得校译这样一本书稿,只是幕后的技术工作,费心费力,对自己的意义不大。但是,当我从网络上搜索这位女作家的资料,看到她的不凡经历,知道她曾多次入围诺贝尔文学奖时,觉得她与自己志趣相投。即选读了部分章节,并被深深吸引,再加上陈亮的恳切邀请,我便答应下来。还开玩笑似的对他说,没准儿她这就要得诺贝尔文学奖了呢。

我翻译《我还是想你,妈妈》前后用了大概一年时间,最初是读原著,然后开始翻译,最后又反复修改好几遍。

高海涛:您当时为什么要选择翻译斯维特兰娜·阿列克谢耶维奇的作品?她的作品哪些方面打动了你?

晴朗李寒:前面已经提到,翻译阿列克谢耶维奇并不是我自己主动的选择。是他们从众多译者中选择了我来承担这个任务。我觉得自己很幸运。

也就是在校译她的《锌皮娃娃兵》的过程中,阿列克谢耶维奇的作品深深打动了我。读到一个个幸存者讲述在战争中的亲身经历,我内心的震撼简直无以言表。因为此次合作,翻译她另一本著作《我还是想你,妈妈》的任务也顺理成章地落到了我的肩上。

苏联卫国战争期间有数百万苏联儿童死亡:他们中有俄罗斯人、白俄罗斯人、乌克兰人、犹太人、靼鞑人、拉脱维亚人、茨冈人、哥萨克人、乌兹别克人、亚美尼亚人、塔吉克人……该书是斯维特兰娜·阿列克谢耶维奇艺术文献系列作品“乌托邦的声音”的第二部,是一本卫国战争回忆录。书中的回忆者当时大多在6到12岁,他们是战争最公正、也是最不幸的见证者。儿童的眼睛所看到的战争,要比《战争中没有女性》里用女人的视线所记录的战争更加可怕。

这种真实震撼心灵,催人泪下,翻译中我止不住的泪水数次夺眶而出。陀思妥耶夫斯基说“整个世界的幸福,也抵不上一个无辜孩子脸上的一滴泪”,我想也可以用它来很好地概括阿列克谢耶维奇的作品,这也是她通过自己的系列写作所要表达的东西。

诺奖与世界文学

高海涛:您认为阿列克谢耶维奇的作品,在当今世界文学中有着怎样的位置?开始翻译她的作品时,预料到她会获得世界性的文学奖吗?

晴朗李寒:我认为,她和俄罗斯黄金时代、白银时代的作家有着脉络上的传承关系。她和他们有着精神脉络的一贯性,尤其是弥赛亚精神。可以说她传承了苏俄作家的使命感、责任感,觉得自己重任在肩,任何压力都不能让自己放下笔,对重大历史事件不应该缺席,要真实记录。

对于她的获奖,我当然感觉高兴和荣幸,却不意外,她的为数不多的几部作品,都聚焦于重大历史事件中普通人在苦难中的遭遇,通过几乎不加修饰的记录,反映出更为真实的人性。作为新闻记者,她以敏锐的观察力和视角,花费大量时间和精力去寻找事件中的普通当事人,寻找新闻背后的新闻。

斯维特兰娜·阿列克谢耶维奇不是传统意义上的经典作家或某种流派的领军人物,作品多以口述实录形式关注苏联时代重大历史事件中小人物的苦难,因此更为真实震撼,这在诺贝尔文学奖颁奖史上并不多见。诺贝尔文学奖的授奖词为“她的复调式的书写是对我们时代的苦难和勇气的纪念”,非常恰当。

这些作品几乎都有一条主线贯穿其中,就是对人性的关注、对和平生活的珍惜向往,表现出作者的悲悯情怀。此外她尊重史实的勇气也非常难得。我想正是阿列克谢耶维奇的勇气与良知,始终坚持真实,加上她用自己独特且敏锐的视角介入现实,才使她的作品不光对当时社会,对当今时代也有重要意义。

阿列克谢耶维奇的文风朴素、自然,没有过多的润色,叙述始终保持中立,仅仅是让叙述者陈述事实,把判断交给读者。她能获奖是因为她将眼光放在了经历重大历史事件的小人物身上,而不是那些人人皆知的大人物。普通人的视角能够引起更多人的共鸣。可以说她的真实记录,映现了一名作家、一名知识分子的良知。

高海涛:您是否有一种意识——让女性作家的作品更广泛地传播?

晴朗李寒:确实,我翻译的俄罗斯的女性诗人作家要比男性诗人作家的作品多一些。包括俄罗斯女诗人阿赫玛托娃、丽斯年斯卡娅等等,以及上世纪60~80年代出生的优秀女诗人的作品。可能是因为她们的作品情感表达更加丰富细腻,更能触及人的灵魂,更容易打动我吧。但我并不打算刻意只翻译女性作家的作品,像我喜欢的男性作家曼德里施塔姆、帕斯捷尔纳克、布罗茨基,我这些年也在断断续续地研究、翻译。endprint

高海涛:您对诺奖有什么观点?世界性的文学奖项对世界文学有怎样的影响?

晴朗李寒:我们都知道,诺贝尔文学奖的评审是有一以贯之的宗旨和精神导向的,说是颁发给“在文学方面创作出具有理想倾向的最佳作品的人”,我觉得,这其中包括那些对人类良知的美好一面的表述、对极权统治的反抗的作品。

诺贝尔文学奖的影响力是不言而喻的。每一位获奖者凭借它几乎是瞬间变得家喻户晓,让全世界的人都关注、认识、阅读这位作家的作品。它对优秀文学作品的普及,对世界文学的引领提升,都是有积极的意义的。应该说,这一百多年来,评出的多数作家,他们的作品至今大多还是很有生命力的。

“河间俄语”的故事

高海涛:您什么时候开始学习俄语,俄语汉语有什么异同?怎样通过汉语诠释、再现俄罗斯?

晴朗李寒:简单说一下我为什么会学习俄语吧。这简直是一个奇迹。在河北省河间市景和镇,所有初中开办的外语课竟都是俄语,因为景和高中只有俄语。是的,1970年,我就出生在这块冀中平原的土地上,我只要上中学,就要学习俄语,没有别的选择。据说是“文革”时期,一位俄语教授发配到我们这里,他培训了第一批俄语老师。20世纪80年代初,我二哥上初一的时候,就已经有俄语老师在课堂上教给学生舌头打嘟噜了。俄语课让二哥头疼,他的提前退学与之不无关系。值得自豪的是,河间四中因开办俄语提高了升学率,也可算是为国家培养了一批俄语人才。尽管到了大学后,大学的俄语教授们指出,我们说的是“河间俄语”,这也伤害不了我们多少自尊;等俄罗斯外教与我们交谈时,更是弄得他们张口结舌,大耸其肩,因为听不懂从我们口中说出的俄语,但这也没有伤害我们多少自尊。因为我们的学校向来培养的是纸上功夫,而不是嘴上功夫。

俄语与汉语是两门相差悬殊的语言,学俄语是先易后难,语法尤为复杂。难怪有人说,学俄语是“笑着进去,哭着出来”。

翻译的角色,说起来有些尴尬,就如同足球比赛中的守门员,球射入对方的球门好像没他什么事,一旦失败,毛病准是出在他那里。我搞商业谈判时就有这种感觉,买卖谈成,那是老板谈得好,谈不成,老板就怀疑是不是我哪里没译对。

我也写诗,生怕人家误读自己的诗。所以在翻译人家作品时,我更是谨小慎微,恐怕因自己不慎,而使谬种遗患无穷。因外文词汇中一词多义的现象也很多,故每逢此境必推敲再三。然,事实却是,一个托翁每一个译者译出的风格却不尽相同,概译者学识文风也不尽相同的缘故。遇到多义词,我毕竟会选择自己喜欢的词,或是自己习惯的词。而我想那些翻译大家要高明得多,他们会很好地揣摩出原作者的用语习惯,语言风格,能保证原汁原味地译出来。可惜我现在还做不到,努力吧。

诗歌和书店

高海涛:您翻译的阿列克谢耶维奇的作品《我还是想你,妈妈》销售情况如何? 您经营的独立书店专营阿列克谢耶维奇的作品吗?

晴朗李寒:自从诺贝尔文学奖公布之后,她的这些书就脱销了,甚至刚刚上市就被一抢而空。出版社不得不再版加印。目前来看,销售情况不错,肯定会多次再版吧。我作为译者,样书也都是到了十月底才收到。不过,不管出版社加印多少,这与我好像没什么关系了。我们都是一次性付清了翻译费。我这本《我还是想你,妈妈》,大概十六万字,我的稿费扣掉税后是一万两三千。我自己经营的晴朗文艺书店进了这四部著作,已经销售了近百套,许多朋友都想得到我的签名本,我这也算是沾了些作者的光吧。

高海涛:听说您个人多年从事诗歌创作,在青年诗坛,在院校青年文学爱好者中很有影响。您想过将来摘取诺奖吗?您个人的作品,最期待什么样的传播路径?

晴朗李寒:哈,谢谢!直言不讳地说,每个写作者都可能梦想得到这个奖吧?但是,我有自知之明,自己的写作水平毕竟还是相差太远。因为有了互联网,纸媒的影响力近几年有些削弱了,但我还是希望自己的文字能够印到纸上,有人能够读到它们。我认为,自己写的诗歌不属于大众,因此,并不奢望会在这个喧嚣浮躁的时代,有很多读者。如果能有几位真正的知音,我就已经很知足了。

高海涛:能谈谈您的人生历程、成就、感悟和今后规划吗?

晴朗李寒:我的人生经历不算复杂。这四十多年,几乎一半时间在农村,一半在城市。其中有五六年在国外。1992年毕业后做商务翻译工作,前后持续了将近十年。结婚有了孩子,不再出国,在国内从事了将近十年的报刊编辑工作。从2012年起,辞职,与失业的妻子办起了书店,到现在也已经三年了。感到欣慰的是,从小一直就热爱文学,喜欢与文字打交道。至于有点小成就,也不足称道。人生过半,许多事都不再着急,开始做减法。生活尽量简单,交愿意结交的人,说想说的话,做自己喜欢的事。安静地在图书中消磨时光,买书,藏书,读书,著书,译书,卖书,这让我觉得非常好。也许,就这样,一直下去,与书俱老吧!(本文及封面图片由晴朗李寒提供)endprint