都市农业视域下的休闲农业与乡村旅游——以南昌市为例

徐珊珊 刘娇月 高 岩

(上海交通大学 新农村发展研究院,上海 200240)

都市农业视域下的休闲农业与乡村旅游——以南昌市为例

徐珊珊刘娇月高岩

(上海交通大学 新农村发展研究院,上海 200240)

[摘要]休闲农业与乡村旅游作为促进产业融合和农民增收的重要途径,已成为我国都市现代农业发展的新引擎。近年来,在政策的支持下,我国休闲农业产业发展迅速,但也面临着不少问题。文章回顾了休闲农业发展的历史沿革,并以江西省南昌市为例,探讨了我国都市郊区休闲农业与乡村旅游产业发展的特点和亟待解决的问题。文章认为,我国都市郊区的休闲农业与乡村旅游得以迅速发展,离不开国家拓展农业多功能的战略方针,但仍需大量政策和资金的扶持来实现可持续发展。未来政府应考虑自身功能的转变,从宣传、鼓励转变为解决休闲农业发展中存在的具体困难和问题,通过有效干预,使休闲农业与乡村旅游尽早地走上市场化健康发展的道路。

[关键词]乡村旅游;休闲农业;都市现代农业;南昌市

前言

当前,我国正处在城镇化高速推进的时代,城镇化率从1978年的17.9%提高到2014年的54.8%。目前,我国有10个人口介于500~1 000万的城市,有6个人口超过1 000万的特大城市。预计到2050年,我国将有75%的人口居住在城市。拥挤的城市空间、快节奏的生活压力,都让城市居民的休闲愿望变得迫切。乡村,作为都市人群逃离工作压力、愉悦身心的桃花源,日渐受到城市游客的青睐。城市居民出游的需求和消费能力的增长,极大促进了我国都市郊区乡村旅游业的发展[1]。截至2014年底,我国共有农家乐200万家,乡村旅游重点村10.6万个,全年接待乡村旅游游客近12亿人次,旅游收入达到3 200亿元,相比2010年高出2 000亿元,3 300万农民直接受惠[2]。乡村旅游业已成为促进农村经济复兴的新动力,成为促进农民增收和农村发展的新途径[3]。休闲农业作为拓展都市农业多功能性的重要抓手,国家在“十一五”和“十二五”期间,都对休闲农业的发展给予了重要的政策支持,促进了休闲农业的蓬勃发展。这一现象也引起了政界和学界的广泛关注,许多地方政府将发展休闲农业作为开展农业工作、增加农民收入的重要途径,有关休闲农业与乡村旅游的起源追溯和经验借鉴的研究也日渐报道。但是,在城乡一体化背景下,对如何有效解决大城市郊区休闲农业中存在的问题,如何有效推进城乡统筹发展的探讨还稍显不足。本文在回顾国内外关于乡村旅游研究的历史沿革和我国各阶段发展休闲农业的政策基础上,基于课题组2012年对南昌市都市休闲农业和乡村旅游的走访调研,介绍了南昌市休闲农业的发展现状,分析其发展优势和存在的问题,提出了相应的建议,力求从理论和实证相结合的角度,为都市农业背景下休闲农业和乡村旅游的发展提供窥一斑见全貌的了解,以此丰富现有文献的理论。

一、乡村旅游再认识

自20世纪80年代,乡村旅游在全球范围内引起了越来越多的学术关注。在众多对乡村旅游的定义中,最有影响的当属《可持续旅游》期刊创始人Lane的相关研究。他认为,乡村旅游是位于农村地区的,在规模、特征和功能上都具有乡村性的旅游,反映出乡村环境、经济、历史和地理的多样性和复杂性[4]。Turnock随后将乡村旅游的视野扩展到适合在乡村地区进行的所有休闲活动[5]。Bramwell和Lane也认为,乡村旅游可以包含各种各样的活动,如,农场观光、自然体验、探险活动、户外运动,以及有关健康、教育、艺术和文化传承等各类项目[6]。

基于以上基本概念,现有对乡村旅游的文献主要从两个方向入手:文化传承和社会经济。文化途径从传统与文化的视角研究乡村旅游,如,民间传说、传统、风俗、信仰和地方遗产等[7]。从这个意义上讲,旅游所在的乡村指的是那些世代相传的具有自身传统、遗产、艺术、风格和价值观的农村社区[8]。除了文化历史秉性,现有文献还对乡村旅游独特的社会经济特征展开研究。经济视角的研究将乡村旅游看作农村经济发展和振兴的有效途径,是农村经济重要的收入来源[9-10]。如,Sharpley和Roberts认为,乡村旅游不仅应当被看做“可持续的”乡村活动,更应该被认为是农村振兴的重要途径[11]。这个观点已经得到了学界的广泛认同[12-14]。《欧洲联盟共同体战略指导方针》中明确认定了乡村旅游对农村发展的双重作用:它不仅保护了乡村自然及文化遗产,同时也促进了农村地区的就业和经济发展[15]。

尽管乡村旅游极具多样性,存在不同的研究视角,其本质都离不开将农村环境与旅游结合在一起的“乡土”特征[11], 它的目的就是通过乡村性来创造自然与人文的吸引力[16]。也正因其乡村性,目前对乡村旅游的研究多关注农村地区[15,17,18],只有少数研究者将视角转向城市郊区,如,澳大利亚黄金海岸[19]和墨尔本的城乡结合社区[20]。我国城市郊区在社会经济发展、人口地理特征和政治制度背景等各方面都与国外城市郊区有极大的不同,其特殊性更值得深入探讨。

二、休闲农业与乡村旅游

休闲农业与乡村旅游的概念历来容易混淆[21]。休闲农业是我国旅游发展中近年来出现的新名词。有些学者认为“休闲农业”是舶来品,其实不然,查阅国外文献不难发现,英语中并没有leisure agriculture的提法。与之相应的应该是farm tourism (农场旅游)、rural tourism (乡村旅游)、agritourism (农业旅游)等概念[22]。

休闲农业的用法来源于台湾。1989年台湾农委会委托台湾大学农业推广系举办“发展休闲农业研讨会”,并在会上确定了“休闲农业”的名称, 从而明确了休闲农业的定位与走向。因此,“休闲农业”这个名称是台湾根据自身乡村旅游的发展需要经过研讨确定的,而不是对国外对等概念的简单翻译。20世纪80年代台湾开始对休闲农业的产业进行研究,自此,“休闲农业”这个提法也被大陆学者沿用至今。

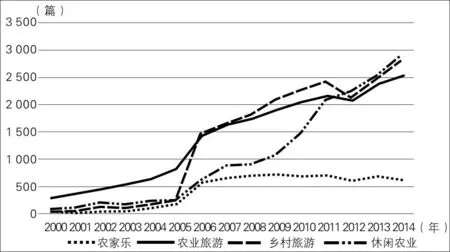

要理解休闲农业与乡村旅游的确切含义,还要从我国旅游的发展谈起。旅游业在我国起步较晚,乡村旅游发展的起步更晚,始于20世纪90年代中期。笔者以农家乐、农业旅游、休闲农业和乡村旅游为关键词,在中国知网中以乡村旅游为主题搜索2000—2014年间的相关学术文章,结果发现,2005年以前该领域的研究关注度还较低,自2005年起研究热度开始不断攀升,如图1所示。

图1 中国知网2000—2014年乡村旅游相关文献数量

自2000年至今,有几个发展的关键节点值得关注。第一个是 2005—2006年。2005年十六届五中全会召开,会议制定了第十一个五年计划(2006—2010),提出我国未来五年的主要任务是振兴农村地区,建设和谐社会。为了加强旅游在建设社会主义新农村中的作用,国家旅游局决定将2006年定为“中国乡村旅游年”,“新农村、新旅游、新体验、新风尚”成为打造乡村旅游的主旋律。自此,乡村旅游开始迅速发展,相关研究也迅速增加。随后,国务院于2009年出台《全国乡村旅游发展纲要》,提出实施“千万亿乡村旅游工程”,乡村旅游随之蓬勃发展。

第二个时间节点是2011—2012年。这期间,休闲农业关注度日渐提高,这与国家对休闲农业的支持政策密切相关。2011年农业部发布《全国休闲农业发展“十二五”规划》,认为休闲农业是推进农业功能拓展和农村产业结构调整的重要举措,是促进农民就业增收的重要渠道,是推进社会主义新农村建设的重要载体,也是推进城乡一体化发展的有效途径。根据该《规划》,休闲农业是贯穿农村一、二、三产业,融合生产、生活和生态功能,紧密连结农业、农产品加工业、服务业的新型农业产业形态和新型消费业态。城市郊区被列为休闲农业重点发展地区。同年年底,国务院正式发布的《全国现代农业发展规划2011—2015》提出,大城市郊区农业(即都市农业)与优势农产品生产区、特色农产品生产区农业一起构成了我国现代农业“三大板块”,在实现工业化、城镇化的同时,同步实现农业现代化。休闲农业成为城市郊区实现农业多功能性的重要抓手。2012年4月,农业部在上海召开全国都市现代农业现场交流会,第一次将建设都市现代农业提升到国家层面,休闲农业被纳入促进城乡统筹的都市农业发展策略。近年来,国家支持休闲农业发展的政策力度不断加大。“十三五”是旅游消费向休闲消费转型的关键时期,休闲农业正在与现代农业、美丽乡村、生态文明、文化创意产业建设融为一体,释放出强大的发展动力和巨大的需求潜力。2015年中央一号文件再次聚焦三农,提出现代农业的发展要促进一、二、三产业融合互动,推动第六产业的发展;同年10月,农业部等11部门联合发布《关于积极开发农业多种功能大力促进休闲农业发展的通知》,就推动休闲农业发展在用地政策、财税支持、融资渠道和公共服务四个方面出台了一系列鼓励政策;在政府鼓励下,“互联网+休闲农业”也成为许多官方推介的模式,大都市郊区休闲农业面临前所未有的发展机遇[23]。

三、南昌市休闲农业与乡村旅游的发展

南昌是江西省省会城市,鄱阳湖生态经济区核心城市,也是我国中部国家低碳试点城市之一。它地处长江中下游、鄱阳湖西南岸,自然环境优美,文化底蕴深厚,素有“鱼米之乡”美誉,是我国重要的商品粮和农副产品生产基地。全市现辖三县六区,总面积7 402km2,总人口超过510万人,城镇化率达到56%。截至2013年,全市土地耕地面积28万公顷,其中有效灌溉面积19万公顷;农、林、渔、牧业总产值267亿元,占地区生产总值的8%;农民人均纯收入10 806元。在丰沃的自然条件下,南昌农民的年均收入虽然实现了13%的年增长率,但是收入主要来源于打工和政策性收入,农民持续增收的前景并不乐观[24-25]。为此,南昌市积极探索都市农业发展道路,努力实现从传统农业向现代多功能农业的转型。其中,一项重要的举措就是依靠自然资源,发展休闲农业和乡村旅游。

(一)南昌市发展休闲农业的举措

1)政策支持。南昌市于2011年出台了《关于加快发展休闲农业与乡村旅游、森林旅游的意见》,市财政每年拿出1 000万元用于扶持休闲农业与乡村旅游发展。

2)推荐活动。2011年4月,南昌市成功举办了南昌首届休闲农业秀美乡村活动月,共接待游客110余万人次,营业额达1.5亿元,取得了巨大的社会效应和经济效应。活动月期间,政府在电视台、报纸、电台等各种媒体展开宣传活动,承担了近200万元的广告费用。政府的高位推动,极大地提升了此次活动的吸引力和感染力,促进了休闲农业的快速发展。

3)专业培训。2011年11月,南昌市休闲农业协会成立并出台《南昌市休闲农业协会章程》(草案),建立了江西省第一家休闲农业企业界和全体会员间的服务平台。同时,南昌市加大了对休闲农业和秀美乡村活动的相关人员的培训。2012年7月,南昌市委组织部和农村工作部在山西晋城召开了休闲农业和秀美乡村领导培训班,学习晋城从煤炭城市转型发展成旅游城市的经验;南昌市农业局还专门组织各县区负责人到中国休闲农业的发源地成都学习先进经验。

4)项目策划。2012年8月,南昌开始实施秀美乡村“一县双十”的方案。“一县”是指将安义县打造成最美乡村,在全省唱响“中国秀美乡村·安义”品牌;“双十”是指创建10个休闲农业示范基地和10个秀美乡村示范点。南昌市作为江西省省会城市,被定位为核心增长极,在南昌市重点实施的北大项目中,纳入10个休闲农业景点建设内容,足见南昌市对发展休闲农业的重视程度。

从以上举措可以看出,市政府在休闲农业发展初期所做的工作基本以扶持、组织和宣传为主。在政府的主导和扶持下,南昌市休闲农业取得了初步的发展。截至2012年8月,南昌市有国家级休闲农业示范点2个,全国休闲农业与乡村旅游五星级园区2个,四星级园区2个,省级休闲农业示范县1个,省级休闲农业示范点8个,各级休闲农业园区、企业157家,小型农家乐、渔家乐889家;到2013年1月,休闲园区和农家乐增加到181家和1 012家,分别增长了15.3%和13.8%。

(二)南昌市休闲农业旅游的发展现状

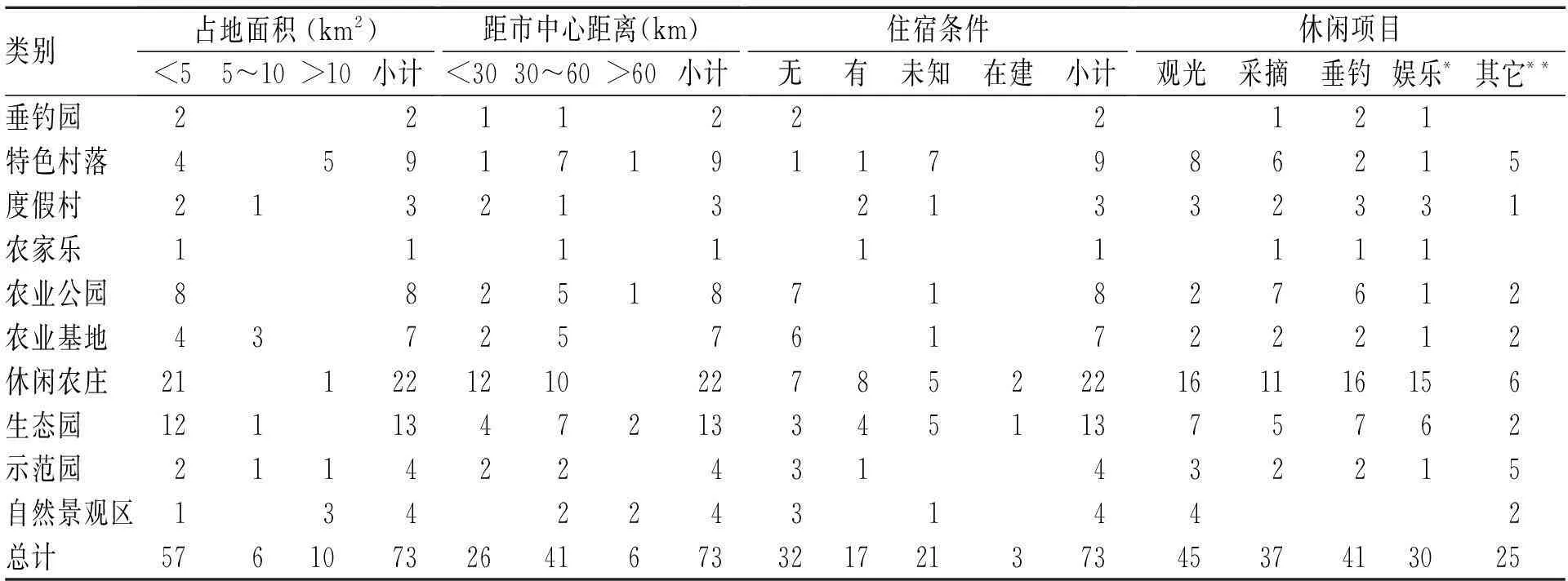

目前,休闲农业已经成为南昌现代农业发展的“新引擎”。2012年底,休闲农业营业收入达26.3亿元,比2011年上涨17%。笔者在2012年的实地走访中,收集了南昌市73个主要休闲农业点的基本情况,并进行了总结分析。

总体来讲,被调访的休闲农业点可以分为10种类型,包括休闲农庄、生态园、特色村落、农业公园、农业基地、示范园、度假村、自然景观区、垂钓园和农家乐等,其中以农庄和生态园为主,如表1所示。

从占地面积上看,南昌休闲农业旅游点规模多数较小。占地在5km2以下的有57处旅游点,5~10km2的有6处,10km2以上的有10处。面积较大的休闲农业点多为特色村落和自然景观区,如行政村、自然形成的山峰、湖泊等。从距离看,大多景点离南昌市中心(八一广场)较近。绝大多数景点(73处中有67处,占比92%)距离南昌60km,在1小时车程以内,游客出游便利。从住宿设施看,73处休闲农业景点中只有17处提供住宿,有3处在建,多数并不提供。另外,总结这73处休闲农业场所提供的休闲项目,主要集中在观光、采摘、垂钓等传统娱乐项目上,项目同质性强,缺乏个性,缺乏错位发展的规划,那些真正展示农耕文化、民俗风情、农业科普的旅游项目十分匮乏。更有甚者,一些度假村、山庄只能提供一些比如喝茶、棋牌、KTV等与农业无关的娱乐项目,农业特色并不鲜明,却冠以休闲农业的名称,实属鱼目混珠,这也反映了休闲农业市场的混乱。

以上分析说明,南昌市休闲农业产业发展较快,市郊有很多休闲景点可供市民选择,且距离较近,方便出行。但是,相关配套基础设施建设还不完善,多数不能满足游客进一步的服务需求。南昌水系丰富,因而垂钓景点颇多;除垂钓和采摘以外,其它有特色的农业体验项目比较少。另外,许多景点尚在建设初期,景点的基本情况未及时更新到互联网,也影响了潜在消费人群对景点的认知度。仅仅通过政府推介打开知名度的做法效率较低,应积极利用“互联网+”的形式对景点展开宣传。

表1 南昌市主要休闲农业旅游点基本情况

注:* 指不具农业特色的休闲游乐项目,如,棋牌、KTV、游乐场、各类洗浴、健身等项目;

** 指具有农业特色的休闲游乐项目,如,农业科普、民俗体验等。

(三)休闲农业发展面临的问题

调查走访中,笔者还向南昌市休闲农业企业的负责人了解到休闲农业在发展中遇到的主要问题。这些负责人认为,发展中遇到的以下问题,企业自身无法解决,必须向政府借力。

1)用地。调研发现,休闲农业发展最大的障碍来源于土地。农村土地性质属于集体所有,不允许私人交易,企业用地只能通过土地流转方式获得。1997年土地承包,多数企业从农民手中流转来的土地使用期限如今只剩下20几年。如何在合同期满之后继续获得流转土地,成为企业投资的最大顾虑。目前并没有明确的政策支撑。因此,土地所有的不确定性成为休闲农业发展的最大障碍,亟待政府给予制度上的支持。

2)基础设施建设。公用基础设施,例如农村道路等对休闲农业关系重大,但是企业自身没有能力建设。一位休闲农业企业负责人在访谈中说:“我们这里散客少。组团的还好,但是散客基本没有。为什么?因为进不来,公共汽车到这里一路颠簸,客人都不愿意来。作为企业我们自己无法解决这个(修路)问题。”企业认为,他们在休闲农业的发展中已经为当地农民提供了就业机会,为地方经济发展注入了活力,政府应当负责农村公共设施的建设和修护,为休闲企业的发展提供便利。

3)政策倾斜。企业希望可以获得政府的政策支持,保障休闲农业项目的正常运营。调研中,农庄主黄先生认为:“与工业不同,农业面临投入高和回报慢的问题。我自己投入7 000万元,只是建了个房子。企业面临税收、电费等很大的资金压力。比如,我每月要花10万元电费,可是晚上还要限电,动不动就停电了,客人都不愿意来。所以,我们希望能够得到政府更大的政策扶持。”走访的结果也验证了文献的研究发现[10]:离开政府的支持和资金投入,仅凭企业一己之力,不可能使休闲农业产业获得持续发展。

四、结论及建议

随着我国现代农业,尤其是都市农业的发展,休闲农业已经被纳入到国家农业发展的整体战略规划当中。休闲农业产业作为都市农业的重要组成部分,不仅满足城市居民的旅游需求,也成为农民增收、统筹城乡发展的重要途径。这几年来,国家和地方政府出台了大量的政策扶持休闲产业尤其是大都市郊区的休闲农业建设。南昌城市郊区休闲农业的建设成果凸显了地方政府发展新型农业产业的成效。然而,现实情况也表明,休闲农业在发展初期仍需要依靠政府干预而非市场机制,仍需要获得政府大量的政策支持和资金投入来实现可持续发展。但是,政府的干预要注意几个方面:

适度倡导。目前,已经有迹象表明,一些休闲旅游项目借政府的支持和倡导,一哄而上,项目雷同、缺乏特色。一些企业借发展休闲农业之名经营酒店、餐饮等与乡村旅游无关的业务。因此,政府部门未来应当予以适当引导,鼓励发展有特色的休闲农业与乡村旅游。

深入问题。政府的支持不能始终停留在号召、宣传的层面上,应将重点转入解决休闲农业发展面临的实际问题当中去。例如:在国家层面上完善农村土地流转规程,明确集体土地使用权,因为产权稳定、明晰是休闲农业发展的基础;着力改善农村道路建设,提供农村基础及配套设施,改善农村基础条件;修订完善地方政策,对休闲农业给予扶持和鼓励,全面引领休闲农业的建设和发展。

总之,我国城市郊区的休闲农业和乡村旅游是在农业现代化进程中随着都市现代农业的发展而兴起的,政府在它的起步阶段起到了很大的推动作用。虽然,目前政府针对休闲农业发展中出现的各种问题陆续出台了多项支持政策,但是鉴于我国休闲农业和乡村旅游产业还处在成长初期,未来还需要政府更加有效的干预,使其尽早地走上市场化健康发展的道路。

参 考 文 献

[1]成升魁,徐增让,李琛,等.休闲农业研究进展及其若干理论问题[J].旅游学刊,2005,20(5):26-30.

[2]方起东.新时代下的中国乡村旅游十大最新业态.巅峰智业[EB/OL].(2015-09-08)[2015-10-18].http://www.davost.com/seo/detail/3971-6825e45475.html.

[3]高静,童索凡.乡村旅游开发与社会主义新农村建设的对接与互动研究[J].开发研究,2014(5):128-131.

[4]Lane B. What is rural tourism?[J].Journal of Sustainable Tourism, 1994, 2(1-2): 7-21.

[5]Turnock D.Sustainable rural tourism in the Romanian Carpathians[J].Geographical Journal,1999,165:192-199.

[6]Bramwell B,Lane B. Rural tourism and sustainable rural development[M].Ireland:Channel View Publications,1994:129-136.

[7]Pedford J.Seeing is believing: the role of living history in marketing local heritage[M]//T.Brewer.The Marketing of Tradition.Enfield Lock: Hisarlink Press,1996:13-20.

[8]MacDonald R,Jolliffe L.Cultural rural tourism:Evidence from Canada[J].Annals of Tourism Research,2003,30(2):307-322.

[9]Keyim P,Yang D,Zhang X.Study of rural tourism in turpan,China[J].Chinese Geographical Science,2005,15(4):377-382.

[10]Gannon A.Rural tourism as a factor in rural community economic development for economies in transition[J].Journal of Sustainable Tourism,1994,2(1-2):51-60.

[11]Sharpley R,Roberts L.Rural tourism-10 years on[J].International Journal of Tourism Research,2004,6(3):119-124.

[12]Bramwell,B.Shades of Green:Working Towards Green Tourism in the Countryside[M].London:English Tourist Board,Countryside Commission,1990:25-38.

[13]Lane B.Rural tourism:An overview[J].The SAGE Handbook of Tourism Studies,2009:354-370.

[14]Hall C M,Jenkins J M.Tourism and Recreation in Rural Areas[M].Chichester:Wiley,1998:19-42.

[15]Council of the European Union.The Community strategic guidelines for rural development programming period 2007 to 2013[J].Official Journal of the European Union,2006(12):144-147.

[16]Jing-ming H,Hui-Xia L I.Systematic Analysis on Factors Affecting the Development of Rural Tourism:A Case Study of Chengdu[J].Wuhan University Journal of Natural Science,2003,8(3B):919-925.

[17]Alexander N,McKenna A.Rural tourism in the heart of England[J].International Journal of Contemporary Hospitality Management,1998,10(5):203-207.

[18]Gao S,Huang S,Huang Y.Rural tourism development in China[J].International Journal of Tourism Research,2009,11(5):439-450.

[19]Weaver D B,Lawton L J.Resident perceptions in the urban-rural fringe[J].Annals of Tourism Research,2001,28(2):439-458.

[20]Zhang J,Inbakaran R J,Jackson M S.Understanding community attitudes towards tourism and host-Guest interaction in the urban-rural border region[J].Tourism Geographies,2006,8(2):182-204.

[21]杨华,刘聪.休闲农业与乡村旅游异同辨析[J].品牌(下半月),2015(7):100-101.

[22]高岩.休闲农业如何止步于概念炒作?[J].中国农村科技,2013(1):14.

[23]龙新.拓展农业功能 推进休闲农业发展[N].农民日报,2015-09-22(01).

[24]梁荣,廖接良.我国农民收入持续增长的困难与出路[J].广东行政学院学报,2008,20(2):67-71.

[25]Davin D.Migrants and the media:Concerns about rural migration in the Chinese press[M]//Loraine A. West,Yaohui Zhao.Rural Labor Flows in China.Berkeley:University of California,2000:278-291.

(责任编辑陈咏梅)

Rural Tourism in the Development of Urban Agriculture——A Case Study of Nanchang City

XUShanshanLIUJiaoyueGAOYan

(The New Rural Development Research Insititute,Shanghai Jiao Tong University,Shanghai 200240)

[Abstract]As an important way to promote industry integration and increase rural income, leisure agriculture and rural tourism has become an indispensable part of modern urban agriculture in China. In recent years, greatly encouraged by policies, leisure agriculture in China grows rapidly. However, there are still some problems in the development. After reviewing the history of leisure agriculture development, this paper analyzes features and problems of industrial development in leisure agriculture and rural tourism in suburban areas of metropolitan cities in China through a case study of Nanchang City of Jiangxi Province. The authors of the paper believe that the rapid development of leisure agriculture and rural tourism in the suburbs of metropolitan cities is attributed to the state’s strategy on the expansion of the multifunction of agriculture. However, its industrial development is still in its infancy which requires more support not only in policy making but also in capital accumulation to achieve sustainable development. Therefore, it is necessary for the government to transfer its role from publicity and encouragement to problem solving in the development of leisure agriculture, helping it get on the track of marketized and healthy development as soon as possible.

[Key words]rural tourism;leisure agriculture; modern urban agriculture; Nanchang City

[中图分类号]G122

[文献标识码]A

[文章编号]2095-4662(2016)01-0019-06

[通讯作者]高岩,剑桥大学博士,主要从事农村旅游、农村经济研究。

[作者简介]徐珊珊,博士后,主要从事区域农业与农村发展研究。

[收稿日期]2015-12-10

DOI编码:10.3969/j.ISSN.2095-4662.2016.01.004