玉出光明 形神兼备

文 李 晋

玉出光明 形神兼备

文 李 晋

唐代诗人王昌龄在《芙蓉楼送辛渐》诗中有“一片冰心在玉壶”之句,此句为唐诗中的经典名句,千百年来,广为流传,后世茗壶上甚至有“一片冰心”字样,亦是对人文精神的认可和传承。

“一片冰心在玉壶”实则是王昌龄对自己心志的阐述,如把这句经典名句用于艺术家身上,也未尝不可,比如用来形容玉雕名家罗光明先生,就恰如其分。

罗光明先生的“冰心”,当然不是心如坚冰,缺乏艺术的温度与激情。而是他纯粹的从事艺术,如隐居在冰山的一位世外高人,远离浮躁,看淡物欲,当他用心打造的艺术精品呈现在人们眼前时,必然会给世人带来惊喜和感动。

《向佛·黄莲静思》 罗光明/作

《青衣·知音而语》 罗光明/作

《蝴蝶》 罗光明/作

《闲云野鹤》 罗光明/作

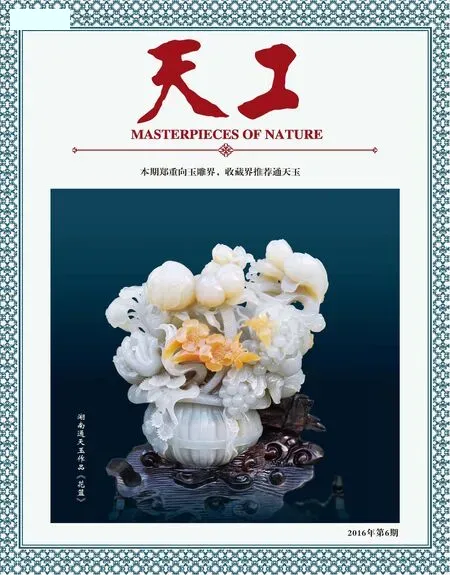

《繁荣富贵》 罗光明/作

《向佛·一路莲花》 罗光明/作

璞石成玉,再从玉变身艺术精品,可谓是天人合一的产物,这中间的过程艰辛而又充满波折,自然的孕育,风雨的冲刷,时间的打磨,酝酿了璞石不同的胚胎,如何从若干的石头中将之挑选出来,并根据它的形状、纹理、颜色等条件进行“量身定做”,这是罗光明先生等从艺者需要考虑的首要问题,这个问题的答案包含着对璞石的诚挚情感,包含着对艺术的真诚感悟,尽管问题有多种答案,但有的答案索然无味,有的答案花哨苍白,不能引发世人的情感共鸣,甚至连从艺者本身都觉得很是牵强。答案终究还是与从艺者的素养、见识、才学等因素息息相关,可喜的是,罗光明先生的回答是简朴深情的,是浪漫多姿的,尽管在追求艺术的道路上没有最好,但他一定能做的更好。

构思在脑海里,通过各式工具融入雕件上,这中间的过程不能有所保留,应该是完整地诠释,这需要工具在手中听从使唤。工具在罗光明先生的手中又有着极好的准星,无论是立体件还是薄意雕,还是玉雕的构图、比例、深浅等细节方面,都有着精妙的规划,他的妙手如一位身经百战的将军,从容镇定地调配着工具的走向,让工具与璞石碰撞出绚丽的爱情火花。

雕刻停歇,洗尽风尘,一件件和田玉、南红玛瑙、绿松石、黄蜡石雕刻的艺术品,像是一位位揭开红盖头的美新娘,美轮美奂,风情万种,藏者在赏玩中。也许会猜想雕刻家是一位已过耳顺之年的老者,但所谓“英雄不论大小,有志不在年高”。罗光明先生其实是一位70后,他出生在湖南,自幼酷爱雕刻艺术,早年进入美术院校学习,主修泥塑,练就了过硬的基本功。毕业后,他被一家大型工艺礼品厂聘为雕塑师,偶然的一个机会,他邂逅玉雕后,被玉呈现出的美感深深地吸引,遂拜访名师,虚心求教,经过多年的潜心修炼,他成功掌握了玉雕的技艺手法。

四百年前,科学家宋应星在《天工开物》写道:“良玉虽集京师,工巧则推苏郡”,罗光明先生对先贤话语牢记在心,他多次去苏州“取经”,逐渐对苏州这座城市产生了特殊的情愫,为了更好地吸收江南文化的养分,他选择苏州作为人生的落脚点,并创办了儒玉轩玉雕艺术工作室,设计创作了《向佛》《遵道》《人文典故》《风尚新元素》等一系列玉雕精品,罗光明先生的作品也多次在“天工奖”“神工奖”“百花奖”“陆子冈杯”等全国性玉雕评奖中获奖,如今儒玉轩已成为苏派工艺美术的一块金字招牌,与其说苏州是罗光明先生的福地,不如说是罗光明先生给苏州艺术增添了亮点。

玉器是中国的国粹,可以拥抱世界,让不同种族的人群寻求到各自心灵的契合。玉雕从本体意义上讲,已超越了语言功能,但艺术的语言更需要随时代更迭完善创新,罗光明先生对此有着清醒的认识,他的创新,独具敏锐的判断力和领悟力,将当代审美和传统精髓相结合,不单追求造型的神似,而注重物体的精神气质及物象场景的和谐相处,人们能从他雕刻的人物、花草、动物中,寻找到生活的影子,寻找到自己在生活中的过往与未来, 窥见晶莹剔透的美玉博大精深的灿烂文化。

《青衣 · 晨读牡丹》 罗光明/作

《向佛·青莲》 罗光明/作