二战期间的电子对抗

马岩

对日本雷达的全面摸底

1943年底,波音公司开始向美军交付一种划时代的重型轰炸机——B-29“超级堡垒”。这种最大起飞重量超过2架B-17的超级轰炸机不仅在航程和载弹量上大幅领先于当时的同类机型,在电子战史上,B-29还是第一种在出厂时就为电子对抗设备预留安装空间和线缆的飞机。1944年4月,B-29被部署到印度东北部的作战基地。

1944年夏,随着“越岛作战”的顺利推进,通过电子情报侦察、缴获装备实物和档案资料等方式,美军对日本海军雷达部署情况和性能特点已经有了较为全面的了解,但对于分散部署在中国、缅甸、印度支那等占领区的日本陆军雷达依旧一无所知。

实际上,当时盟军在东南亚的电子侦察力量还非常薄弱,比起南太平洋上空计划缜密的侦察行动逊色不少。1944年初,英国皇家空军第160特种飞行中队曾派出2架改装过的B-24沿着缅甸海岸、安达曼群岛至苏门答腊的航线执行电子侦察任务,但除了发现少量日本海军老旧的11号电探之外没有什么特别收获。

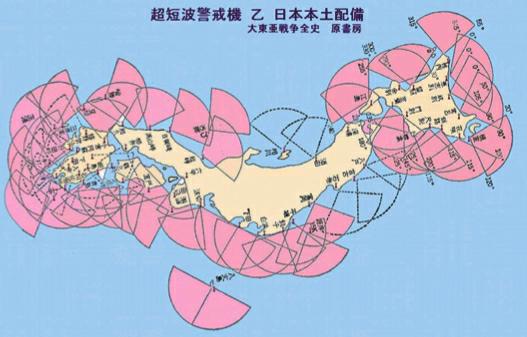

1944年6月5日,“超级堡垒”首次执行作战任务,98架B-29轰炸了泰国曼谷的铁路调车场。另有16架B-29担负电子支援任务,这些飞机上装有BC-348、APR-4、ARR-5、TV-57B等多型可覆盖1.5~1 000兆赫兹频段的侦察接收机和用来读取雷达脉冲宽度、重复频率等重要信息的APA-6脉冲分析仪等价值高达6.4万美元的电子设备,在当时相当于1辆M4A1“谢尔曼”中型坦克(4.6万美元)和1辆M24“霞飞”轻型坦克(1.8万美元)的总价。此次作战中,B-29上的电子对抗操作员除了侦收到日本海军11号电探的信号之外,还在67~82兆赫兹的频率第一次听到了雷达信号的蜂音,当这个可疑信号被输入进APA-6脉冲分析仪时,屏幕上显示出了一个35毫秒的方头脉冲。这一信号来自日本陆军的“多地”-6(Tachi-6)型警戒雷达,是东芝公司对一部美制SCR-270雷达残骸进行研究后制造出的一种脉冲雷达。“多地”-6采用了全向发射天线,在以发射机为圆心,半径100米的圆形阵地上可部署多套接收机,接收天线由人力转动,每部接收机可独立跟踪一个目标,探测距离约300千米,1942年投入使用,广泛部署在日本本土及海外占领区,当盟军发现它的存在时,这种警戒雷达已经部署了200余部。

随后不久,B-29转场至中国成都的前进基地,并于6月15日发起了杜立特轰炸东京后对日本本土的第一次空袭,目标是位于九州岛八幡的帝国钢铁厂。在长达14小时的漫长飞行中,16架担负电子支援任务的B-29共侦收到20余部日军雷达的信号。B-29的电子对抗设备操作员在日本占领区的飞行全程都能听到“多地”-6型雷达的信号,而且信号强度没有明显变化,在中国沿海、南京附近、朝鲜半岛南端和日本本土也都发现了密集的雷达信号。B-29的飞行员们还发现,虽然自身被日军雷达长时间跟踪,但并没有遇到预料之中精准的防空炮火和空中拦截,这充分说明了日军雷达在技术水平和战术运用上仍然很不成熟。

在南太平洋上风生水起的“雪貂”电子情报搜集计划也在东南亚落地生根。1944年5月底,美军第14航空队在一架B-24轰炸机上安装了2套SCR-584接收机、2套ARR-5接收机、2套ARR-2自动搜索接收机和2套APA-6脉冲分析仪,将其改装成为一架“雪貂”电子侦察机。但这架新晋“雪貂”似乎有些“水土不服”,小问题接连不断发生,在两个多月的改装和试飞中,它曾烧坏一台启动机、漏过油、前轮摆振、撞上老鹰以致翼梁断裂、部分蒙皮在湿热的气候中发生腐烂等。神奇的是,这架B-24在8月13日飞往中国昆明的前进基地之后,就如同脱胎换骨一般,很少发生故障。在随后几个月里,第14航空队的这架“雪貂”电子侦察机多次从昆明起飞,飞往海南、广州、香港、台湾、澎湖等日本占领区,对途中所发现的日军雷达进行标注。

作为对日雷达部署情况的庞大情报搜集计划的一部分,第20航空队第3照相侦察中队的5架B-24也安装了一整套电子侦察设备,其中包括覆盖40~ 6 000兆赫兹的雷达侦察接收机、全景适配器、脉冲分析仪、测向仪、信号记录仪以及覆盖550千赫兹~143兆赫兹的通信侦察接收机和钢丝录音机,它们的主要任务是探明硫磺岛以北至日本本岛的雷达部署情况。在夺取马里亚纳群岛后,B-29轰炸机便可以从那里起飞对日本进行轰炸,但因为日本在南方诸岛仍部署有警戒雷达,所以B-29的航线必须小心翼翼地绕过这些雷达的探测范围,以减少日本的预警时间。在执行轰炸任务时,B-29上的无线电对抗设备操作员也会“顺路”搜集一些电子情报。此外,美国海军航空兵执行攻击任务的飞机和在日本外岛巡弋的潜艇也都带回了大量的情报。

雷达侦察接收机的灵活运用还促成了一些战术成果。1945年2月9日,美军“黄貂鱼”号潜艇使用APR-1侦察接收机截获了日军“吕”-55号潜艇上的“二号四型”电探信号,由于天线本身是固定的,所以“黄貂鱼”号通过改变航向确定了辐射源的方位后继续向其逼近,并短促地使用SJ雷达精确测定敌潜艇的位置,最终将其击沉。使用同样的方法,“黄貂鱼”号在4天之内发现并击沉了3艘日军潜艇,取得了显著的战果,同时也有力证明了雷达侦察机接收机的战术价值。

至1945年3月,日本雷达的数量和覆盖范围已经全部查明,美军将利用日军雷达和无线电系统的弱点对其发起毫不留情的攻击。

太平洋上的干扰战

1944年,美国海军启动了在所有大型战舰上安装覆盖350~800兆赫兹频段的TDY大功率干扰机的计划,落实这个规模庞大的计划需要时间,而且TDY无法覆盖350兆赫兹以下的频率,所以有部分舰只安装了原本为轰炸机部队设计的机载干扰机作为过渡。9月,这些干扰机在美军攻占帕劳群岛时对贝里琉和安加尔岛上的日军防空雷达进行了电子压制,成功掩护了发起登陆前对上述岛屿的轰炸。

1944年10月,美军为掩盖在菲律宾莱特岛的登陆意图,出动了由17艘航母、6艘战列舰、15艘巡洋舰组成的特混舰队对台湾岛发起佯攻。10月12日夜,约80架装备空6号机载雷达的一式轰炸机和23架装备“多空”-1(Taki-1)机载雷达的四式轰炸机从九州和冲绳起飞,冒着狂风暴雨对美军的特混舰队发起鱼雷攻击。第二天晚上,日军又一次发起同样的夜袭。但由于TDY大功率干扰机无法对日军飞机上150兆赫兹的空6号机载雷达和200~299兆赫兹的“多空”-1机载雷达进行干扰,而能够覆盖这两种雷达频率的干扰机功率太小,在日军轰炸机的近距突击下无法有效保护舰队安全。所以,即便同样装备机载雷达的“泼妇”战斗机奋勇迎击,美军特混舰队的“富兰克林”号航母和“堪培拉”号巡洋舰还是被鱼雷击中了。虽然损失不算大,但仍暴露出了美国海军在较低频段缺少大功率干扰机的缺陷。一项紧急采购计划随即启动,美国本土的技术人员重新设计了TDY的磁控管,美军要求在两周内将第一批覆盖低频段的大功率干扰机安装在太平洋地区的作战舰艇上。

在新型TDY干扰机到位之前,装备雷达的日军飞机在夜间频繁偷袭美军舰队,而美军舰艇依然在使用改装的机载小功率干扰机迎战。但由于日本飞行员缺乏系统的抗干扰训练,往往一遇到电子干扰就中止袭击,而不知道如果继续向前逼近,当雷达功率“烧穿”干扰功率时,目标会重新在荧光屏上出现。

日军飞机也会偶尔在空袭中投放箔条,但由于缺少有效的电子侦察,不能掌握目标地区美军雷达的工作频率,仅靠猜测来投放预制长度的箔条,所以收效甚微。

而美军的电子侦察和干扰行动配合紧密,作战效能远超日军。1944年10月,在菲律宾附近执行任务的电子侦察机首次截获了日本海军21号电探和22号厘米波电探的清晰信号。在发动莱特湾登陆的前几天,一架B-24在苏禄群岛发现了1部监视莱特湾入口的日军搜索雷达。这个发现非常重要,美军派出了一支特种部队在主攻之前摧毁了这部雷达。空袭马尼拉周边目标时,为干扰该地区2部工作在200兆赫兹的日军炮瞄雷达,美军的轰炸机投放了干扰绳。

莱特湾登陆成功后,第13航空队第868中队的B-24轰炸机被赋予了摧毁残余日本雷达的任务。该中队的B-24加装了测向天线,可以确定敌雷达信号的方向,并追根溯源,在对日本雷达拍照后用炸弹和航炮将其摧毁。

箔条与有源干扰相结合的战术于 1945年初被写入美国海军的作战条令。条令对有源和无源对抗器材的使用时机、规模和方法做出详实的规范。比如,当舰载机转入俯冲或投弹前三分钟需要投放按照敌雷达频率切割的箔条,如有必要也可以对警戒雷达进行无源干扰,如果在作战中发现敌方雷达频率有所变化,那么在后续任务中需携带长度与新频率相对应的箔条等。

相对于固定部署的雷达,日军的机载对海搜索雷达对美国海军的威胁更大。为了能够尽快发现日军飞机,美军对安装有电子对抗设备的舰只部署也做出了新的规定。在敌机可能的来袭方向上,距目标约50海里处部署一艘或多艘担负前哨警戒的驱逐舰,它们可以用舰载雷达或雷达侦察接收机来探测敌机;在目标周围15海里范围内,部署可对战斗机进行引导的驱逐舰;除舰队旗舰外,各种舰船都可充当雷达前哨警戒舰;装备干扰机的小型舰艇分布在被保护舰船周边约2海里处,在敌机可能来袭方向可酌情加强。

1945年3月底,美军开始对冲绳发起猛攻。根据之前探明的雷达分布情报,在冲绳有12部警戒雷达。为了保护登陆舰队,美军在30艘登陆艇上安装了额外的干扰机,频率扩展后的TDY大功率干扰机也在大型舰艇上投入了使用。为守护这个距离九州仅500余千米的岛屿,日军的反击十分凶猛,昼夜不分地对美军舰队发动空袭,“神风”特攻队在装有雷达的领航机带领下也参加了战斗。担负雷达前哨警戒的36艘美军驱逐舰位置孤立而暴露,遭受了6艘沉没、13艘重创、5艘轻伤的惨重损失。一番血战过后,太平洋上的大规模海战告一段落,日本本土成为了美军最后一个目标。

对日本本土的终极惩罚

进入决战阶段,美军飞机所要面对的日本防空系统与一年前在德国面临的境况有着天壤之别。德国在二战之初就研制出了性能可靠的警戒和炮瞄雷达,而日本没有;德军拥有使用雷达引导战斗机的丰富经验,而日本没有;德军拥有装备雷达的夜间战斗机和飞行员队伍,而日本没有;德军在盟军轰炸机的干扰压力下不断对现有雷达进行改进,对雷达操作手进行了系统化抗干扰训练,而日本没有。

日本的防空系统还存在一个难言之隐,就是军种的割据。日本的国土防空由陆军负责,而港口、海军基地的防空由海军负责,两个军种拥有独立的雷达、高炮和航空兵,鉴于两军有着互相不待见的“优良”传统,即使帝国命运到了最危急的时刻,两军之间的合作仍十分有限。陆海军飞机连敌我识别器的频率都不同,也就是说日军雷达无法判断所发现的飞机究竟是真正的敌人还是来自天皇麾下的另一个军种。

一般情况下,美军不会把日本的警戒雷达放在眼里,因为这些雷达的操作手只能在屏幕上眼巴巴地看着美国飞机胡来,美军飞行员可以纵情享受“知道你看不惯我,却又干不掉我”的美妙感觉。而真正需要美军干扰的只剩下一些高射炮和探照灯控制雷达了。日本陆军装备的火控雷达主要是工作在185~205兆赫兹的“多地”-1和“多地”-2(基于美制SCR-268雷达研制),72~84兆赫兹的“多地”-3(基于英制GL MK2探照灯雷达研制)和187~214兆赫兹的“多地”-4(基于美制SCR-268雷达研制)。海军的同类雷达为工作在187~214兆赫兹的四号一型/二型/三型电探(海军对SCR-268雷达的仿制品)。美军经过分析后认为,日军使用的全部雷达仅相当于盟国1941年的技术水准,因而使用1942年后开发的电子对抗措施就足以“碾压”日军防空系统。1945年4月7日,300余架B-29轰炸了东京西北的中岛发动机厂和名古屋的三菱发动机厂。此次攻击中,9~11架B-29为1个中队,配备10部对185~205兆赫兹频段进行阻塞干扰的APT-1干扰机和2部对“漏网之鱼”实施瞄准干扰的APQ-2干扰机,而对于频率更低的“多地”-3雷达,参与攻击的飞机共携带了13 000包RR-3/U型干扰绳,以每分钟10包的速率投放。此次空袭有5架B-29被击落,损失率为1.6%。

5月,日本人部署了更多的火控雷达,使美军的损失率有所上升。5月23日和25日夜,美军轰炸机在东京上空的损失率达到3.3%和5.6%。美军对此的应对方案是增加干扰机的数量,能够覆盖“多地”-3雷达频段的ARQ-8干扰机也被研制出来,解决了此前无法对其实施有源干扰的问题,此外,为B-29安装更多瞄准式干扰机的计划也启动了,目标是让瞄准式干扰飞机的数量达到B-29总数的一半。

与此同时,将B-29改装为专用干扰飞机的设想出现了,新机型的代号是“豪猪”。然而,为了覆盖日军火控雷达的全部频段,“豪猪”至少需要携带8部200兆赫兹频段干扰机、5部78兆赫兹频段干扰机和2 000包干扰绳,即便对B-29这样的大型飞机来说,如此众多设备、天线、线缆、电源的布置也是一个十足的难题,直到战争结束,这个理想化的超级干扰飞机也没有变为现实。

为解决燃眉之急,美军每个轰炸机联队都调配出4架B-29,为其安装6部以上的干扰机,自行改装成为“过渡型豪猪”。由于不能在单架飞机上实现全频覆盖,所以每一架“过渡型豪猪”的配置都有所不同,这样4架飞机可形成互补。

7月16日夜,美军4个轰炸机联队共出动488架B-29轰炸机和6架“过渡型豪猪”干扰机对日本大田、平塚、沼津和桑名发起联合空袭,在专用干扰飞机和轰炸机携带的自卫干扰机的保护下,美军没有损失一架飞机。振奋人心的干扰效果很快让B-29干扰飞机赢得了“守护神”的绰号,就连无线电操作员在空勤人员中的地位都有所提升。有时,即便空袭目标附近没有雷达威胁时,在轰炸机机组的强烈要求下,联队也会派出“守护神”飞机伴飞。

在巨大的防空压力下,日本对获得高性能火控雷达的渴求更加强烈。早在1944年1月,日本就用潜艇从德国运回了“维尔茨堡”炮瞄雷达的部件和图纸,结果陆军和海军还是按照互不通有无的老规矩闷头对这种德国已量产了4 000部的雷达展开仿制,但因为技术差距实在太大,直到日本投降也没能拿出可供生产的产品。机载截击雷达方面,日本海军曾试制FD-2和“玉”-3两种雷达,计划装备在夜间战斗机上,但产量极少,未成气候,绝大部分战斗机飞行员只能依靠肉眼寻找目标。为了提高雷达的抗干扰能力,日本陆军和海军都提出了扩展雷达工作频率的计划,但美军的大规模空袭让工厂和实验室忙于疏散,元器件也供应不上来,使雷达的任何改进工作都无法正常进行。

从1944年6月到1945年8月,B-29“超级堡垒”在14个月内无情地执行着摧毁日本的大城市和工业基地的任务,但还有一个绝密使命在等待着它——投放原子弹。美军已经在此前的电子侦察飞行中发现,当单架飞机突入日本领空时,日军的火控雷达不会跟踪,这让原子弹载机的单刀直入成为可能,但电子对抗军官的任务却并不轻松,反而比以往任何时候都要紧张。原来,为了在预定高度爆炸,原子弹上装有4个雷达引信,这种由APS-13护尾雷达改装成的引信工作在410~420兆赫兹,如果在这一频段出现功率足够大的信号,就有可能让核弹提前引爆,不仅会降低冲击波的破坏效果,还有可能使载机化为灰烬。虽然各方面情报都未显示日本拥有这一频段的雷达系统,但几种工作在200兆赫兹左右的日军雷达也有可能产生400兆赫兹的谐波。在两次投放任务中,B-29上的电子战军官雅各布使用APR-4接收机严密地监视着这个频段,如果发现危险信号,雅各布可以随时遥控切断雷达引信的电源,让原子弹依靠备用的气压引信和触发引信在预定高度或地面爆炸。最终,令人担忧的信号并未出现,2朵狰狞的蘑菇云让这场世界大战戛然而止。

第二次世界大战以法西斯的全面垮台而告终,在电磁频谱领域的明争暗夺却延续了下去。二战中层出不穷的新概念电子设备及应运而生的对抗方式,依旧值得今天细细品鉴。下期开始,本系列将脱离时间叙事的形式,继续为大家介绍电子对抗史中的关键事件,敬请关注《二战期间的电子对抗15——导弹的脆弱童年》。