巧借导图之力,有效指导练笔

张雨樱

[摘 要]在当前规范教学、关注文体、凸显语用的背景下,如何提高学生的语用能力成了热议的话题。通过课堂小练笔提高学生的语用能力无非是一条有效的途径。在教学中,我们尝试引进思维导图,从立足文本,以‘图显练点;明确目标,以‘图定切点;注重表达,以‘图助仿写三个方面开辟跷径,探究课堂练笔的有效策略,有效地提高了学生的表达能力。

[关键词]阅读教学 小练笔 思维导图 策略

[中图分类号] G623.2 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2016)07-021

小练笔是阅读教学的延伸,是语言文字外化的表现。如何提高小练笔的质量,真正将语言文字运用落到实处呢?在《思维导图在小学语文教学中的运用》的课题研究过程中,随着对思维导图的了解并付诸实际教学以后,我们发现思维导图能帮助学生深化理解课文内容、感悟人物形象、习得语言技巧,同时也能拓展学生思维,有效构架起读写结合的桥梁,提升阅读中小练笔的效率。

一、立足文本,以“图”显练点

教材中的很多课文是作家的经典之作,本身就是最好的写作范文。无论是谋篇布局还是段落描写都向学生传递着最精彩、最准确的语言和方法。思维导图能将隐形的训练点以直观的形式呈现出来,让学生有话可写。

(一)以图拓“空白点”

紧扣课文内容,或扩展,或补白,或改写,不仅是练笔,更是对课文内容的丰富和细化。思维导图的直观性能帮助学生对段落的构建进行分析、判断、整合,从而寻找到有效的练笔点。比如,人教版三年级上册《盘古开天地》的第四自然段很有特点,围绕第一句话具体写了盘古身体各部分的变化。教学中,可以先用导图帮助学生读懂文本内容。(图1)

接着,概括出句式特点:他的变成了的。文本中的省略号为我们留下“空白”,留给学生想象、延伸的空间。教师因势利导:盘古的身体只有这些变化吗?想想他的骨头、牙齿、手指、头发、眉毛……还会变成什么呢?

从上述例子中,可以看到图画比语言传递信息更为形象、直观。教学中,巧妙地运用图画,使语言与画面融为一体,图文结合、以图解文、以文释图,能生动准确地反映课文内容,在教学中收到化难为易、化繁为简的积极效果。

(二)以图仿“精彩点”

语文教学的媒介是一篇篇文质兼美的课文。这些课文富有文化内涵和时代气息,是学生学习语言的典范。教学中,我们要有一双敏锐的眼睛,善于捕捉文本语言的精彩之处。通过品词析句,借助思维导图展现语言的精彩点,帮助学生体悟作者在遣词造句方面的独到之处,加深对语言的感悟。只有把文本的语言内化,练笔时才不愁“无米下锅”。比如,三年级上册《花钟》的第一自然段,写各种花开放的动词非常有特色,如“吹起喇叭”“绽开笑脸”“梦中醒来”“欣然怒放”“苏醒”等,把花写得像人一样。教学中,教师可以借助思维导图(图2)提取这些有特色的词语,帮助学生感悟文中语言的精彩之处。

在此基础上,教师再提供其他花开放的资料,让学生用上写人的动词去写花儿的开放。因为有了文本语言的积淀和思维导图的参与,学生的练笔自然生动而有条理。

(三)以图迁“结构点”

中年级开始,就要进行语段的学习。因此,要让学生从阅读教学中学会构段方法,在阅读领悟中模仿,并能迁移运用到习作中。小学阶段学习的构段形式主要有并列式、总分式、承接式和因果式。借助思维导图,关注文本中的这些结构点,适时开展片断小练笔,对学生学会有条理的表达,无疑具有重大的意义。

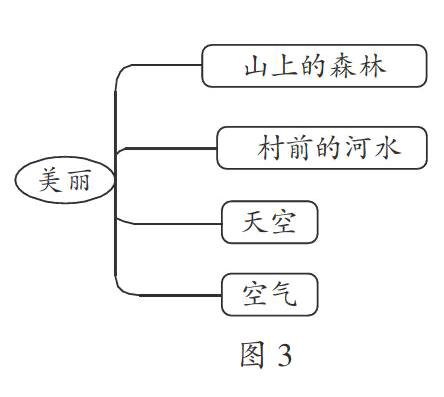

如,《一个小村庄的故事》的第一自然段,是一个典型的总分段式:第一句总写小村庄的美丽,第二句从山上的森林、村前的小河、天空、空气这四个方面进行了具体的描写。一位教师并没有用枯燥的语言去解释什么叫做“总分”,而是借助思维导图(图3)展开了生动、有趣的教学。

师:请小朋友默读第一段,边读边想:课文是通过哪些地方把小村庄的美丽写具体的。

生:课文从森林、河水、天空、空气写出了小村庄的美丽。

(根据回答,教师在课件上圈出“山上的森林、村前的河水、天空、空气)

师:你们看,这一段的第一句写了小村庄的美丽,第二句从山上的森林、村前的小河、天空、空气这四个方面进行了具体的描写。老师把它们用箭头连了起来。(随着讲述,教师出示导图)

师:谁知道,老师为什么把“美丽”单独放在前面,把这四处景物并列放在后面呢?

生:因为“山上的森林、村前的河水、天空、空气”都是围绕“美丽”来说的,“美丽”是大将军,其他的都是它的“小兵”。

师:你用一个绝妙的比喻把这两句话的关系说清楚了!是的,第一句话是总写,是“大将军”,它统领下面四个方面。第二句话是具体写,四个“小兵”分别从四个方面把“大将军”“美丽”的意思写出来,这样就把村庄的“美丽”写具体了。

这样借助导图,学生知道了句子和句子之间的关系,明白了第一段是怎么写具体的。接着,让学生模仿这一段的写法,用两三句话描绘一下印象最深的画面。

二、明确目标,借“图”定切点

阅读教学中,不少教师喜欢安排一些小练笔,但是训练目标往往比较模糊和淡化,这样很难达到理想的效果。真正有效的训练在于每次练笔都有一个明确、具体而又单一的目标。借助思维导图可以帮助学生明确练笔的目标。

如,《鱼游到了纸上》课后练笔的要求是:“我好像看到了围观的人议论的情景,我想把它写下来。”这样的练习要求比较空泛,学生不知该如何下笔。这时我们可以换个角度思考:既然是写围观的人议论的情景,那就离不开人物语言的描写,因此可以把目标定位在“写好人物语言”上。为了避免提示语的位置单调乏味,教师用思维导图(图4)进行了提示:

小练笔不同于习作,它是一种“短、平、快”的写作训练,切忌写大写全。我们在指导学生练笔时,目标切口不妨小些,便于学生操作、练写。

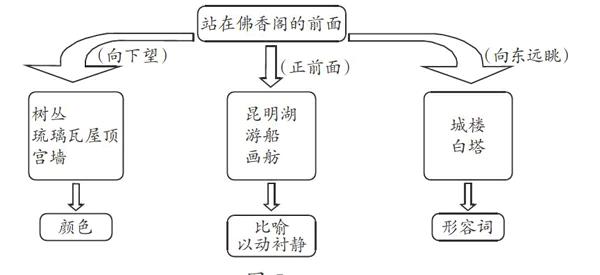

如,《颐和园》按照游览顺序向我们介绍了长廊、万寿山和昆明湖的景色,课后小练笔的要求是:“我要学习《颐和园》的写法,记一次游览活动。”如果按照这个要求写,小练笔就容易练成篇,给学生带来负担。一位教师抓住第四自然段,重新定位目标:“站在一个点上,从不同角度观察景物,按照一定的条理写下来。”指导的过程如下:

首先,教师点明第一句话“登上万寿山,站在佛香阁的前面向下望,颐和园的景色大半收在眼底”非常重要——起到统领作用;接着,利用思维导图(图5)引导学生将看到的景物进行分类,并说说分类的理由,从而引导学生关注方位词;最后,引导学生品读语言,感悟作者是如何把景物写得生动具体的。

学生通过交流,发现作者用了颜色词和形容词以及比喻、以动衬静的手法,将景物写得美丽动人。在此基础上,展示校园的景色,引导学生想象站在教学楼三楼朝不同的方向看,会分别看到哪些景色,并用导图的方式画下来,借着导图练写一个片段。这样的小练笔和课后的要求相比,明显降低了难度。

三、提倡自主,绘“图”助仿写

练笔前,教师引导学生先将练笔的内容,绘成思维导图再进行写作。这样,画图的过程也是学生思维活动积极参与的过程,能充分调动学生平时的阅读积累,形成有系统、有层次的写作结构图示,使他们的构思在思维导图中呈现出有形的思路。有了“骨架”,再往里面填充“血肉”,练笔便不再是一件困难的事情。如,人教版四年级上册的《白鹅》一文,整篇文章采用总分结构,从鹅的叫声、步态和吃相三方面具体描写了鹅的高傲。其中第四自然段,作者运用对比、比喻、拟人的方法生动具体地写出了鹅步态的高傲。教学时,教师这样引导:

第一步,教师和学生一起学习课文,共同绘制了如下导图(图6),为写作做铺垫。

第二步,指导学生画图,理清练笔思路。练笔前画导图有助于梳理头脑中的材料,变成学生的“学习导图”。

《白鹅》的第四自然段是个值得仿写的段落,教师选取了鸡走路的视频,让学生模仿该段的写法练写公鸡或母鸡的步态。练笔前,学生先把自己的思路用导图的形式画下来,关键词的选取既可以用书上的好词,也可以是自己积累的词语。

接着,学生进行自主绘图。在绘图过程中,有的学生能发散思维,创造性地进行绘制。(图6、图7)

第三步,借助导图,巧妙进行模仿。由于事先理清了思路,学生写起来也就得心应手。

附:学生仿写的两个片段。

片段一:公鸡的步态更是傲慢了。大体上与母鸡相似,但母鸡迈着小碎花步,悠然自得地走着;公鸡走起路来昂首挺胸,大摇大摆的,颇像解放军检阅时迈的正步。它常耀武扬威地走着,看见有人走过来也是横冲直撞,似乎目中无人。

片断二:母鸡的步态可优雅了。公鸡的步调极速,有局促不安之相;母鸡走起路来则慢条斯理,十分悠闲,像走模特步的小女孩。它很胆小,看见公鸡走来就连忙让路。

我们在不同的两个班级进行了实验,一个班练笔前没有让学生画导图,一个班练笔前借助了导图。这是练笔前后数据的对比:

从上述数据可以看出,借助思维导图进行仿写,不但能很好地掌握文章结构,而且能帮助学生把小练笔写得更有条理、更加具体生动。

小学语文阅读课堂教学中重视读写结合,在阅读课上挤出时间让学生动笔,这不仅有助于学生对文本的深入理解,而且也助于学生语言表达能力的提高。而导图导读使学生的写作构思更清晰化、可视化,使创作的源泉能喷涌不断,呈现异彩。它使学生释放出各具风格的创作魅力,让阅读练笔指导更见实效。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 赖正清.小学语文练笔策略[M].杭州:浙江教育出版社,2012.

[2] 张敏华.思维导图与小学语文教学[M].杭州:浙江大学出版社,2015.

[3] 汪潮.小学语文图解式教学的功能分析[J].中国小学语文教学论坛,2003(11).

[4] 朱小英,马德俊.思维导图在小学语文教学中的应用[J].中小学信息技术教育,2010(3).

(责编 韦 雄)