制度性壁垒下的农村劳动力转移:基于中国的经验现实

鹿 媛 媛

(南开大学 经济学院,天津 300071)

制度性壁垒下的农村劳动力转移:基于中国的经验现实

鹿 媛 媛

(南开大学 经济学院,天津 300071)

摘要:劳动力在农业与非农部门间的再配置,是消除城乡二元经济结构、促进城市化的关键。中国以户籍制度为代表的制度性壁垒,不仅增加了劳动力的迁移成本,而且使目前中国式的经济社会转型具有独特的“转轨含义”。通过把制度约束加入规范的劳动力流动模型,分析表明以户籍制度为代表的制度性壁垒会显著的阻碍城乡劳动力的流动,加大城乡收入差距,并对农村劳动力人力资本的积累产生负向影响。

关键词:制度性壁垒;户籍制度;劳动力转移

一、引言

农业劳动力向非农部门的转移是各国经济发展和社会变革过程中一个普遍的社会经济现象。通过这种转移,可以有效地重新配置劳动力资源,进而消解城乡二元结构并促进城市化。但与其他国家不同的是,中国的农业劳动力转移具有独特的制度背景。1958年,在中国颁布的第一部户籍制度《中华人民共和国户口登记条例》中,确立了一套严格的户口管理制度。自此之后,中国人的户口身份成为约束其各种行为选择的有效“参数”。就劳动力转移而言,户口制度及其他相关制度壁垒关涉城乡居民在不同地域生活的“政治合法性”,使中国的城乡二元结构具有独特且深刻的内涵。这种来自经济域之外的约束,自然会增加迁移者的成本,使其行为脱离原有的逻辑轨道。另外,制度壁垒不仅会影响劳动力迁移本身,亦会对人力资本的形成和扭曲产生影响。其逻辑在于,制度性壁垒不仅增加了人力资本的积累成本,也扭曲了人力资本与工作岗位匹配的合理性。这自然会影响到劳动力要素、资本与城乡工作岗位三者间的配置效率。

本文将重点讨论中国在制度壁垒约束下的劳动力迁移问题。具体而言,本文会在扩展的Lucas(2004)[1]模型的基础上,分析以户籍制度为代表的制度性壁垒对中国城乡劳动力迁移的影响。

二、文献综述

农村劳动力迁移一直是经济学家所关注的重要话题。宏观上比较有代表性的理论主要是以刘易斯、托达罗、哈里斯及其后继者费景汉·拉尼斯、乔根森等为代表的二元经济理论研究。他们认为,将农村剩余劳动力转移到非农业部门就业是任何发展中国家实现从二元经济向现代一元经济过渡的必经之路。在Jorgenson(1967)[2]、Todaro(1969)[3]、Mas-Colell and Razin(1973)[4]等的研究中,农村劳动力都能够自由地流入城市,因而城乡收入的均等化成为城乡间劳动力流动和城市化进程的必然结果。微观上,对于农村劳动力迁移比较有代表性的理论解释是以舒尔茨等为代表的人力资本理论研究。舒尔茨认为,人力资本是凝结于人自身的一定技能、体能和知识水平的总和。它是投资的产物,以一定的知识存量(知识、技术、信息)为物质内容,通过一定的技能和能力表现出来。人力资本理论认为:一个劳动者寻求职业的过程,是在成本和收益之间进行权衡选择的过程,当迁移的收益大于迁移的成本时,他就会作出流动的决策。Sjaastad 、Greenwood、Rosen zweig、Borjas、Chiswick以及anson的研究则进一步深化了人力资本的迁移理论。

上述研究提供了理解农村劳动力转移问题原理性和原则性的方法,具有很强的一般性。但是,在他们的理论中不会也不可能考虑到制度性壁垒的作用。因此,既有的城市化理论只能解释移民规模和城市化水平的不断提高,但并不能解释城乡工资差距的持续扩大,也不能解释城市化水平的滞后,更不能解释城乡分割政策的内生变化。如果不对他们的理论逻辑的假设前提作必要的修订,直接拿来解释中国农村的经济社会转型是行不通的。正是为了理解中国城市化过程中的以上特征性事实,我们需要考察中国城乡政策制定中特殊的制度背景。

国内现有文献对我国劳动力迁移问题的描述和政策研究已相当成熟,赵树凯、白南生等在大量调研的基础上从迁移的原因、个体特征以及迁移对宏观(区域)经济的影响等方面进行了描述性和政策性研究。而关于城乡劳动力市场、收入分配以及迁移对迁入(迁出)地的经济影响也有大量研究,如刘学军、赵耀辉(2009)[5]和蔡昉(2001,2005,2008)[6]202-220的研究等。近期的研究,在劳动力迁移过程中人们开始关注人力资本的积累与影响问题,高梦滔、姚洋利用跨度15年的微观面板数据估计得出,教育和培训体现出的人力资本(而非土地等物质资本)是拉大农户收入差距的微观基础。

显然,上述研究对我们理解农村劳动力转移问题很有启发,然而,现有文献或是对劳动力迁移的影响研究,或是对人力资本差距的研究,或是对户籍制度提出改革的研究,鲜有将三者纳入一个体系的分析。本文的研究就是要结合这三点,解释户籍制度对人力资本积累与劳动力迁移的影响情况,探讨中国城市化水平滞后和城乡分割政策的内生变化。

三、经验现实:制度性壁垒与转型中的结构性扭曲

本文认为,以户籍制度为代表的制度性壁垒造成了中国经济社会转型中的两大结构性扭曲:

第一,中国未能在农业比重急剧下降的同时相应减少农村人口的比重,造成城市化的严重滞后。

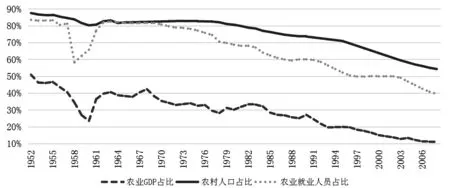

1952年到2014年,农业GDP占比从51%降到9%,而从事农业的就业人员仅降为30%,身份附着在农村的人口在2014年时依然有45%。改革开放之前农村就业人口占比与农业就业人口占比非常接近,但是改革开放之后农村就业人口占比远超过农业就业占比,而且这个缺口近年来有所扩大。据公安部(2014)统计,目前中国常住人口城镇化率为53.7%,户籍人口城镇化率只有37%左右,不仅远低于发达国家80%的平均水平,也低于人均收入与我国相近的发展中国家60%的平均水平。从经验研究上讲,农业就业人员在总就业人员中的占比可以反映城乡就业结构状况,而农村人口在总人口的占比则可以反映城乡人口结构的转变(高帆,2009)[7]452-477。我国目前城乡人口结构转变远慢于就业人口转变,二者转变的现状更是与农业日益降低的国民生产总值的贡献度不相符(见图1)。

图1 农业、农村人口与农业就业人员占比数据来源:《新中国六十年统计资料汇编》

第二,户籍制度造成人力资本配置扭曲,影响了劳动力要素与资本、与城乡工作岗位的配置效率,出现城市企业用工荒和农村普遍隐性失业和聚集效应的浪费。城乡内部的结构性失调和城乡之间的发展失衡是中国发展过程中急需解决的问题。

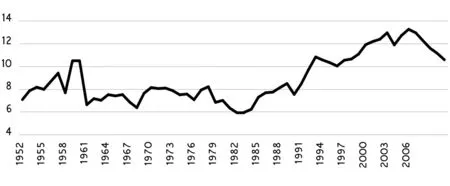

在劳动力流动受到制度性约束的情况下,农村会产生剩余劳动力,土地资源的农业生产资料不足以吸收全部农村劳动力,农村的相对劳动生产率就会低于城镇相对劳动产业率。而制度性壁垒也扭曲了城镇部门人力资本与工作岗位的匹配的合理性,影响了劳动力要素与资本、与城乡工作岗位的配置效率,使得城镇部门和农村部门一样,相对劳动生产率呈现不断下降的态势。

图2 城乡二元对比系数数据来源:《新中国六十年统计资料汇编》、《中国乡镇企业统计年鉴》(1978-2008年)、《中国乡镇企业及农产品加工年鉴》(2009、2010、2011、2012年)以及中国国家统计局网站。

四、理论模型:制度性壁垒背景下的农村劳动力迁移

与西方劳动力流动理论中的假定刚好相反,在中国的城市化过程中,农村劳动力流入城市受到种种限制,即使是在农村劳动力向城市大规模流入的今天,这种限制仍然以各种形式存在着,例如,通过户籍制度对外来劳动力获得医疗、养老等社会保障的限制,以及对移民子女在城市受教育的限制等。在一些大城市,对农村劳动力的政策歧视还体现在就业岗位的限制等方面。虽然Lucas(2004)的研究中,一开始也会出现农村不向城市移民的可能,但那只是因为城市与农村的人力资本差异还不够大,农民进城并不能学得足够的技能,移民与否是农村居民自愿选择的结果。而在中国,在改革开放之初,农村移民规模小却是政府政策限制的结果。即使在今天,对于城乡间劳动力流动的限制仍然广泛存在。在这种城乡分割的经济政策下,城乡之间的劳动力市场必然处于一种源于政府干预的非均衡状态,这也是人口的城市化滞后于经济的工业化的重要原因之一。本章就是在Lucas(2004)模型的基础上,加入户籍制度,探讨人口流动壁垒对城乡劳动力流动、城乡收入差距以及对人力资本积累的影响。

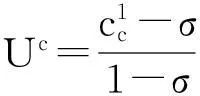

模型中假定存在足够多的经济主体,每个家庭的效用函数都可表示为:

(一)不考虑人力资本外部效应情形下

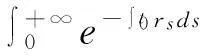

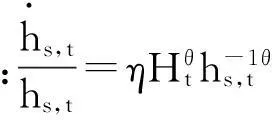

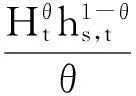

因此,城市部门最优化行为为:

求解rt=η,意味着不论人们是怎样分配生产和学习时间,利率水平为常数,线性条件下的人力资本投资总能得到η的投资回报率。

产生人口迁移的临界水平是城市和农村收入相等。在存在户籍制度阻碍的情况下的城乡均衡水平:

由此我们得到命题1:由于存在户籍制度阻碍,迁移者收入降低,迁移成本即为城乡收入差距最直观的表现。

(二)考虑人力资本外部效应情形下

1.制度性壁垒与城市化

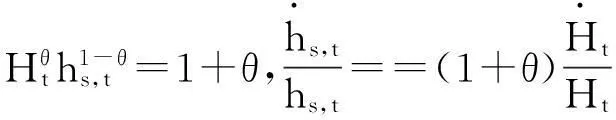

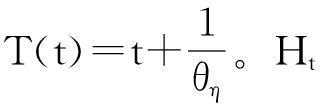

考虑城市部门的最优化行为,求解人力资本最高者的均衡利率,得常数rt=η

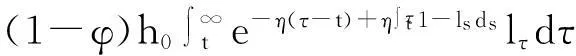

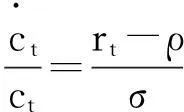

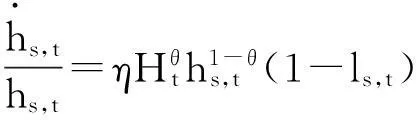

对其他在s时开始的移民有:

我们来衡量该经济体的总产出,农业生产函数F(xt)前面已经假定,城市生产由拥有高技能水平Ht的工人来进行,zt为t时期高技能工人的数量,则总产出为农业和城市生产之和ct=F(xt)+ztHtlt。

均衡要求农村和城市的收入满足:

取等号继续化简得:

即可以求得劳动力转移人数xt为

φ越小,对于相同的劳动力转移程度xt需要积累的人力资本水平Ht和HT(s)越高,在既定的人力资本积累速度下所需要积累的时间越长。或者说,对于同样的人力资本积累水平,户籍制度阻碍越大(φ越小),F′(xt)越小,xt越大,农村的人口比例越高,城市化水平越低。

由此我们得到命题2:户籍制度阻碍越大,农村劳动力迁移越少,城市化水平越低。

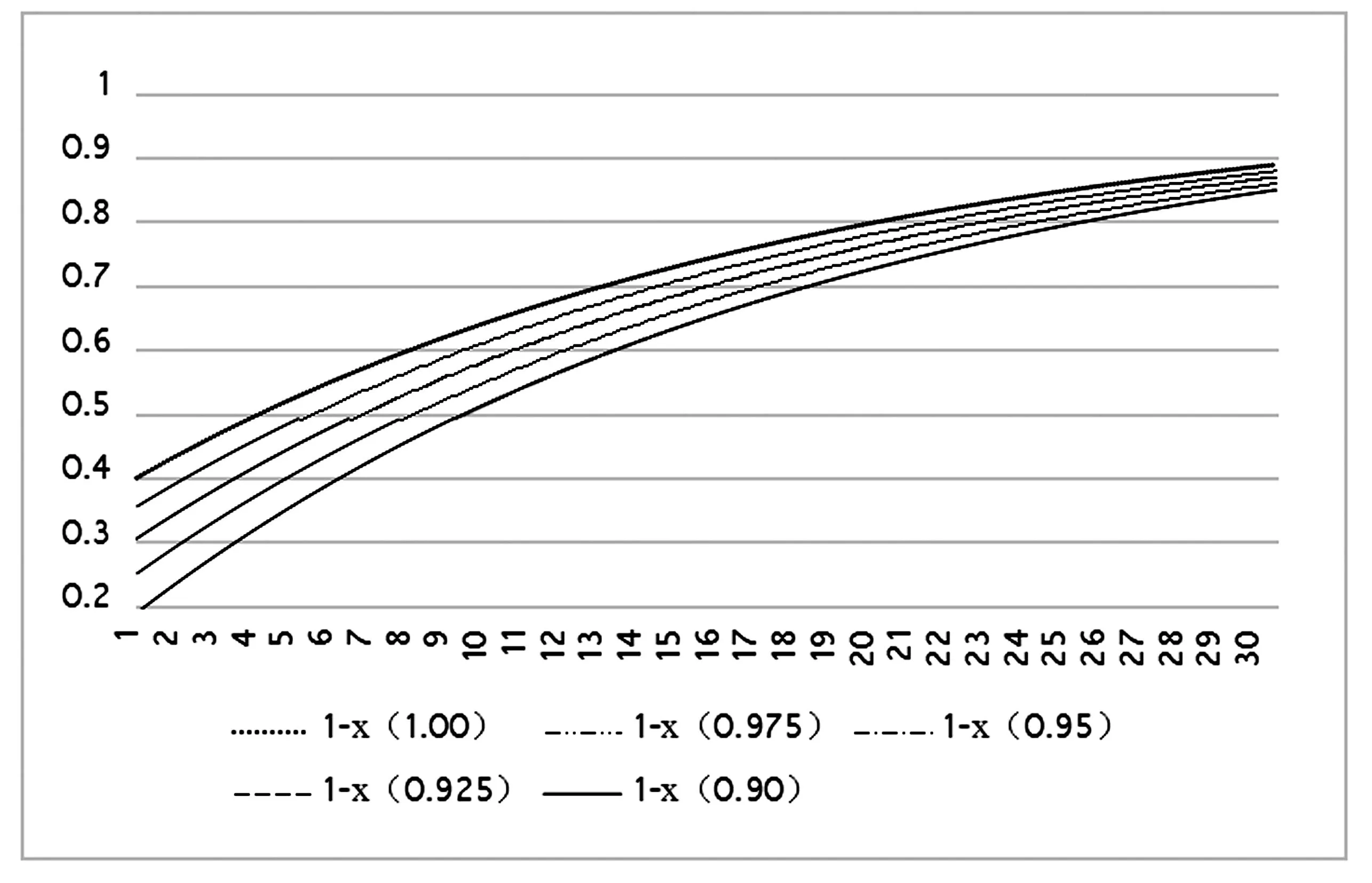

我们可以模拟出100年间不同程度(从不设限的1.00程度逐渐加深到0.90)的迁移壁垒下人口迁移趋势图,选取前30年作观察,可以看出,户籍制度越严厉,城乡间人口迁移水平越低(见图3)。

图3 不同程度的迁移壁垒下人口迁移趋势图

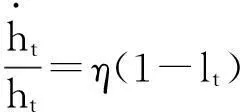

2.制度性壁垒与人力资本

近几年,国家财政对于农村各级教育投入不断增加,并且财政预算内教育事业费支出逐步向农村教育倾斜,然而,教育资源分配不公,农村基础教育长期落后,职业技能教育发展滞后的状况长期以来并没有得到根本性改善,造成农村劳动力的人力资本质量难以提升,就业机会难以获得以及农民工收入低。这种来源于工资报酬方面对户口身份的区别对待和与经济效率相关的个人和结构性特征共同作用构成了对农村剩余劳动力向城市的转移的重要障碍,限制了他们进城就业的能力,不仅延缓了国家城市化的总体进程,也使我国的人力资本水平长期得不到大幅提升。

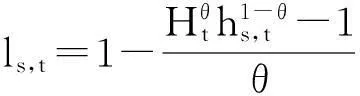

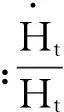

进一步分析

于是 ,我们得到命题3:户籍制度阻碍较高的社会中,人力资本水平较低。

户籍制度影响人力资本初值的机制为,由于户籍制度减少了进城之后的收入预期,因此更少的农民选择积累人力资本。农户内生地选择降低人力资本积累,有一个“折返”的过程。就农民个体而言,为了成功获取非农部门就业机会以及保持在劳动力市场的竞争优势,农户会有积极性对家庭成员进行教育投资,从而对农户教育支出产生正向激励效应。然而,在中国劳动力转移过程中,以户籍制度为出发点,包括就业政策、城市福利制度等一系列政策体系把农民排斥在城市体制之外,阻碍了农民工以平等的身份和合理的价格获得住房、社会保障和子女义务教育等公共服务,能凭借自身人力资本水平进入平等的劳动力市场获得公平收入且在城市安家落户的农民少之又少,大部分情况是,在城市打拼几年的农民工重返农村安家生子。这样一来,农户对农村教育低回报率预期以及农村家庭贫困都会使农户子女辍学而提前进入劳动力市场,降低农户教育支出规模,从而对农户的人力资本投资产生负向激励效应。Debrauw等(2002)研究表明,中国农村年教育回报率一般在0—6%,也符合户籍制度下农民教育、工作现状。这就是近些年来农民的教育支出在家庭支出中一直处于低水平的原因,同时也会延续转移出来的农村劳动力及其子女处于低收入状态的时间。

五、结论

本文在劳动力流动模型的基础上,通过加入户籍制度的作用,探讨人口流动壁垒对城乡劳动力流动、城乡收入差距以及对人力资本积累的影响。分析表明,以户籍制度为代表的制度性壁垒会显著地阻碍城乡劳动力的流动,加大城乡收入差距,并对农村劳动力人力资本的积累产生负向影响。

中国目前正处于新一轮改革的关键时期。其中,城市化进程的推进不仅是未来一段时期内中国经济增长的重要引擎,而且关涉亿万中国农民的切实利益;城乡收入的继续扩大是社会动荡的隐患;农村人力资本的相对缺乏,既会降低农民的福利,而且也成了严肃的社会问题。典型的如“第二代农民工”,他们对农村缺乏归属感,但又无足够人力资本融入城市,这自然会成为危及社会稳定的隐患。根据本文分析,消除以户籍制度为代表的制度性壁垒,可以有效地解决这些问题。当然,制度变革的增益本身从来不能保证制度变革的发生。囿于固有利益和地方财政压力等因素,涉及制度壁垒的改革难以一蹴而就。但是必须意识到,消除农村劳动力迁移中的制度性壁垒,是推进城市化和消除城乡二元结构,进而保障中国在长时段内持续发展的关键。

参考文献:

[1]Lucas,R.E..Life Earnings and Rural Urban Migration[J].Journal of Political Economy,2004,Vol.112,No.1.

[2]Jorgenson,D.W..Surplus Agricultural Labor and the Development of a Dual Economy[A].Oxford Economic Papers,1967,Vol.19,No.3,236-267.

[3]Todaro,M.P.,1969: A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Developed Countries[J].American Economic Review,1969,Vol.59,No.1,476-489.

[4]Mas-Colell,A.and Razin,A..A Model of Intersectional Migration and Growth[A].Oxford Economic Papers,1973,Vol.25,No.1,54-78.

[5]刘学军,赵耀辉:劳动力流动对城市劳动力市场的影响[J].经济学季刊,2009(1).

[6]蔡昉:刘易斯转折点——中国经济发展新阶段[M].北京:社会科学文献出版社,2008.

[7]高帆.中国城乡二元经济结构转化:理论阐释与实证分析[M].上海:读书·生活·新知三联书店,2009.

【责任编辑:李维乐】

中图分类号:F019.8;F241.22

文献标识码:A

文章编号:1672-3600(2016)04-0036-06

作者简介:鹿媛媛(1989—),女,河南商丘人,博士生,主要从事制度经济学研究。

基金项目:国家社科基金项目“产城融合视阈下稳步城镇化与新生代农民就业转型协同机制研究” (编号:13AJY008)。

收稿日期:2016-02-01