“A/V得紧”结构及其历时演变

韩 鑫

(新加坡国立大学 中文系)

“A/V得紧”结构及其历时演变

韩鑫

(新加坡国立大学 中文系)

摘要:“A/V得紧”是汉语重要的程度补语结构。从共时看,能进入该结构的谓词可分为“压”类、“挨”类、“管”类、“下”类、“催/叫”类、“恨”类以及“渴”类,其中“紧”可用作状态补语,也可用作程度补语。从历时看,“A/V得紧”结构经历了从状态补语到程度补语的语法化过程。此外,谓词的共时分类结果与历时演变的先后顺序大致吻合,具有密切的对应关系。

关键词:“A/V得紧”结构;状态补语;程度补语

一、引 言

杨平(1990)[1]列举了明清时期的程度补语结构,其中“A/V得紧”便是当时典型的狭义层面的程度补语结构。然而在现代汉语程度补语的相关研究中,如朱德熙(1982)[2]137-138、马庆株(1988)[3]139-163、刘月华(2001)[4]607-613、蔡丽(2010)[5],都未提及这一结构。事实上,通过对北京大学CCL语料库进行搜索,我们发现“A/V得紧”有如下几种情形:

(1)咱们团体抱得紧,啥也不怕呀。(周立波《暴风骤雨》)

(2)本来我还可以说更多一些的话,说得俏皮一些,可是气喘得紧,就省略了。(《作家文摘·笑迎风雨,拥抱人生的彩虹》)

(3)我在济南读大学时,囊中羞涩,虽心下仰慕得紧,憾未成行。(1995年6月《人民日报》)

(4)亚平正被熊着,丽鹃在楼上还特不知趣,许是刚才肉吃多了,口干得紧……(六六《双面胶》)

例(1)中的“紧”表示一种密切合拢,没有空隙的状态,“抱得紧”是对“抱”的状态的描述;例(2)中“气喘得紧”既可以理解为“气喘得很急促”,是状态补语,又可以理解为“气喘得厉害”,是程度补语;例(3)与例(4)分别是动词和形容词充当谓语,“紧”表达一种很高的程度义。因此,在现代汉语中“A/V得紧”既可以是状态补语,也可以是程度补语。

但为何各家在研究现代汉语程度补语结构时,往往未提及“A/V得紧”结构,“A/V得紧”如何语法化为一个程度补语结构,以及古今“A/V得紧”在使用上存在何种差异,是我们将要重点考察的问题。本文主要先从共时层面出发对“紧”的语义类别与“A/V得紧”结构中的谓词类别进行分析,并在此基础上考察“A/V得紧”结构的历时演变。

二、“A/V得紧”的谓词类型与结构特征

能进入“A/V得紧”结构的动词和形容词类型也是十分复杂的,下面我们分类对其进行说明。

V1“压”类:常见的有“拧、捆、压、皱、抱、握、抓、咬、贴、盖、掩、关、合、抿、拴、卡、扎、拉、绷、缠、系、伸、拽”等。例如:

(5)手握得紧啊,掰都掰不开,把他媳妇吓得,鬼哭狼嚎。(《张绍刚博客》)

(6)大家的脸比弓上的弦都绷得紧,眼珠不错地瞅着面前的公路,盼着南边快点传来报喜的枪声。(冯志《敌后武工队》)

“紧”本义“缠丝急”,后引申为物体受拉力或压力后呈现的紧张状态,因此具有[+力]语义特征的动词可以用于“A(V)得紧”结构中。此外,在此基础上“紧”还可以进一步引申出“牢固、结实”的意思,但是由于“牢固、结实”是物体处于密切合拢或者紧张状态后所进一步呈现的状态,很多情况下难以区分,比如“拧得紧”既可以表示“拧得非常严密,没有缝隙”,也可以较为抽象地表示“拧得非常结实”。大部分V1动词都处于这种两可状态,因此我们不再对其进行进一步区分,而是将其归为一类,统称为“V1得紧”。不具备[+力]语义特征的动词,如“喝、玩、揍、摔、开、砸、钻、走、跑”等都不可以用于这一结构。

“V1得紧”为典型的状态补语结构,“V1得紧”的状态性还表现在可以进一步用于“V1得紧紧的”以及“紧紧V1着”结构中,加强“V1得紧”的状态描写特征,“紧”的实词义非常明显。例如:

(7)拳头握得紧紧的/双手紧紧握着

(8)神经总是绷得紧紧的/紧紧绷着的神经

V2“挨”类:常见的有“挨、排、排列、靠、站、坐、咬(比分~得紧)、跟、追、安排”等。例如:

(9)天安门前之广场新辟成,可容十七万人,如排得紧可容三十万人。(傅国涌《1949年:中国知识分子的私人日记》)

(10)我每次到基层去,尽量把时间安排得紧一点,把工作安排得满一点,多解剖一些典型,多了解一些来自于基层和群众的真实反映。(《2000年人民日报》)

“V1得紧”主要是描述事物由于受力处于一种密切合拢或者紧张状态,因此既强调事物之间的施受力关系,也强调受力后所呈现的紧密的状态。但是“V2得紧”不再强调施力或者受力,而仅仅强调一种空间上距离很小,紧紧挨着的状态,相比较而言“V2得紧”更为抽象。此外,还可以从空间隐喻到时间,比如例(10)中的“安排得紧”就是指时间安排地非常紧凑。和“V1得紧”一样,“V2得紧”同样可以用于“V得紧紧的”和“紧紧V着”结构中。例如:

(11)会议排得紧紧的/房间里紧紧排着双层木床

(12)小船并肩挨得紧紧地/母女两个紧紧挨着

V3“管”类:常见的有“管、看、批、改、卡(分数~得紧)、防、守”等。例如:

(13)子文身体不好,我管得紧些。(陈廷《宋氏家族全传》)

(14)我不会再教书了,你假如教书,对女学生的分数批得紧一点,这可以促成无数好事,造福无量。(钱钟书《围城》)

由于受力而没有空隙,也可以引申出受外力束缚,自由度小、非常严格的意思。“管得紧”“看得紧”“批得紧”“防得紧”都是表达了一种非常严格,没有空隙让对方可以钻的意思。

“V1得紧”和“V2得紧”都可以自由用于“V得紧紧的”以及“紧紧V着”结构,而“V3得紧”自由度则差很多,甚至有些动词不可以用于“V得紧紧的”以及“紧紧V着”结构,说明“V3得紧”的状态义衰弱,逐渐开始语法化了。试比较如下用例:

(15)管得紧些/管得紧紧的/*紧紧管着

(16)批得紧一点/*批得紧紧的/*紧紧批着

V4“下”类:常见的有“吹、刮、下、飘”等。例如:

(17)哦,有一条轻得像海燕似的小帆船,在海风吹得紧。(曹禺《雷雨》)

(18)天色逐渐暗下来,雪又飘得紧了。(彭荆风《绿月亮》)

《广雅》中注释到“紧,急也”,“紧”还有一个义项为“急”,与“缓而慢”相对,如“紧事”为“急事”,“紧水”为“急水”。“紧”这一释义可能是在紧2的基础上引申而来,时间上接连不断,一个紧接着一个发生,可以进一步理解为迅猛而急速。其中V4中的动词多与天气状况有关,形容风、雨、雪等迅猛而急,而“风刮得紧”“雨下得紧”“雪飘得紧”除了形容风、雨、雪势头之迅猛,还可以从中量化出大量义,进而引申出程度义,即含有“又大又急”的意思,从而初步具备了“V得紧”语法化为一个程度补语结构的语义条件。

和“V1/V2/V3得紧”不同,“V4得紧”已经不能用于“V得紧紧的”结构了,同样地也不可以变换为“紧紧V着”结构,如下面的例句都是不能成立的。

(19)下得紧/*下得紧紧的/*紧紧下着

(20)刮得紧/*刮得紧紧的/*紧紧刮着

我们将“V5得紧”分为如下两类:V5a“催”类:如“催、查、逼、追查、追问、赶”等;V5b“叫”类:如“叫、问、喊、找、吃、喘、跳”等。例如:

(21)但是连着好几天每天都说忘了,就是拿不来,终于被小马催逼得紧,一天晚上拿来了一块白金。(《张绍刚博客》)

(22)上边催得紧,下边不顶用,掌柜的两头受气!(老舍《春华秋实》)

(23)小成呢,老孙叫一声,他哼一声,叫得紧了,他脚乱蹬手乱抡,口里瞎嘟哝。(杜鹏程《保卫延安》)

(24)他知道严志和自幼语迟,你越是问,他越是不说,问得紧了,他还打口吃。(梁斌《红旗谱》)

(25)快到了猫城,我的心跳得紧;是希冀,是恐怖,我说不清。(老舍《猫城记》)

“V5得紧”的共同特征在于从不同侧面进一步加强了“V得紧”的数量特征和程度特征,为“紧”意义的进一步虚化准备了条件。其中“V5a得紧”和V3、V4有着密切关系。“急促”也带来一种紧蹙、迫切感,加之“紧”本身还带有“施力”特征,因此“V5a得紧”除了“急”之外,还暗含着紧张、压迫之意,显示出状况非同一般,造成人心理上一种压力很大的状态,从而也含有一定的程度义,如“催/逼/追查得紧”也可以理解为“催/逼/追查得厉害”。“V5b得紧”和V4的语义关系更加密切。V5b具有较为明显的动作起讫点,因此具有可数性,可以通过量词对其进行计量,如“叫一声、叫两声、叫三声……”“问一次、问两次、问三次……”。因此V5b则侧重于由于“急”带来的快而频率高的意思,也带有大量义的特征,在此基础上进一步语法化为表程度高的程度补语也是非常容易的事了。如例(25)中“心跳得紧”既可以理解为心跳频率高,快而急促,又可以理解为“心跳得厉害”,因此可以视为由状态补语语法化为程度补语临界状态的用例。

总体来说,“V5得紧”从不同角度加强了“V得紧”结构的数量特征,在此基础上语义便可沿着下面的路径逐渐虚化:“非常性状态—量化—大的数量义(心理压力大/频率高)—高程度义。”

V6“恨”类:常见的有“恨、爱、疼、喜欢、讨厌、恼、佩服、怨、盼”等。例如:

(26)英国人也确实爱茶叶爱得紧,其情状足以谱一曲动人情歌。(《中国青年报· 恋上“东方美人”》)

(27)我跟你在一起,心中喜欢得紧呢。(金庸《射雕英雄传》)

大量的心理动词也可以用于这种结构,既可以是积极情意,也可以是消极情意,这里“紧”的实词意义基本上已经消失不见,表达一种抽象的程度义。此外,“V5得紧”和下面的“A得紧”都不可以用于“A/V得紧紧的”以及“紧紧A/V着”结构中,进一步说明语法化程度的提高。

A“渴”类:常见的有“渴、干、闷、痛、疼、肉麻、热、欢喜、心虚、奇怪、寂寞、鲜、乏味、有趣、标致、好看、贪玩、重要、热闹、嚣张、大、妙、高明、慢、糟糕、厉害、聪明、容易、快、红”等。例如:

(28)五年前在东北抚顺街头,我首次目睹群众(多为老年人)扭大秧歌的场面,热闹、喜庆、喧嚣,端的有趣得紧。(高洪波《泸西情结》)

(29)秀子正渴得紧,高兴地接过水,一一传给我们……(朱邦复《巴西狂欢节》)

(30)听说东京的孩子也标致得紧哪!(白先勇《孽子》)

能用于“A得紧”结构的形容词,有一些和人的心理感受和主观感知有关,如“渴、干、闷、痛、疼、肉麻、热、欢喜、寂寞、心虚”等,有一些涉及人的主观评价或者带有主观色彩,如“乏味、有趣、标致、重要、嚣张、妙、高明、糟糕、厉害、容易”等。“紧张、急迫”义是“紧”进一步语法化的重要语义基础,而这一义项和人的心理感知和身体感觉具有密切关系,因此心理类形容词和感知类形容词较为常见。而主观评价义的形容词相比较而言,主观性色彩也比较浓,适用性也较强。相比较而言客观性的度量类形容词和颜色类形容词极少用于这种结构。

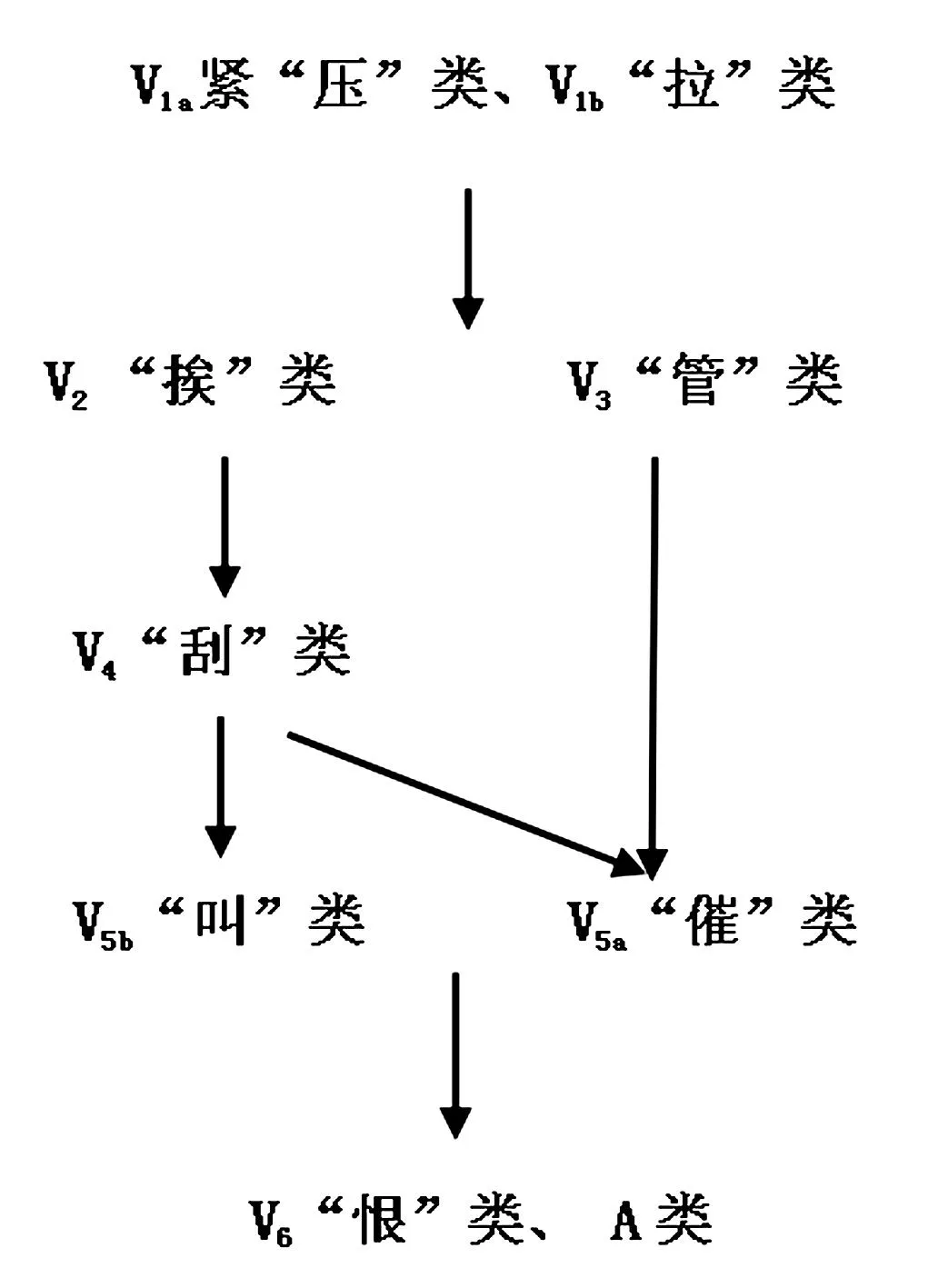

综上,从共时平面来看,无论是“A/V紧”结构还是“紧”本身的意义都存在语法化程度高低的差异:从“V1得紧”到“A得紧”,“A/V得紧”的状态义越来越衰落,而程度义原来越凸显,相应地,“紧”本身也从实词义项发展出了抽象的程度义。我们将共时平面上各种类型“A/V得紧”之间的相互关系用下图表示出来(见图1):

图1“A/V得紧”谓词类型的关系示意图

Craig(1991)[6]455-492、Heine et al.(1991)[7]220-229、Heine(1992[8];1999[9]177-197)等在讨论语法化链(grammaticalization chains)现象时指出语法化的历时与共时维度相对应系,即语法化项在历时演变中的阶段性用法,可能在之后的某一特定共时层面形成遗迹,即共时层面的语法化链;同时,共时层面语法化链的每个变体都必定是特定历时阶段的遗迹,能在一定程度上反映之前其历时演变的不同阶段(彭睿,2009)[10]。因此在上述共时层面的讨论基础之上,我们来分析“A/V得紧”的历时演变轨迹。

三、“A/V得紧”结构的发展演变

(一)状态补语“V得紧”的产生

“紧”用作补语的时间非常晚,一直到宋代才出现。这一点是受状态补语发展的制约而造成的。带“得”的状态补语在唐五代时期初步产生和建立,到宋元时期已经发展得相当成熟了。而这一时期“紧”自身的语义内容也较为丰富,因此在我们搜集到的宋代语料中,“V1得紧”“V3得紧”“V4得紧”皆已出现。其中“V4得紧”中“紧”仍重在强调速度急而快。整体来说,这一时期“V得紧”的状态义和“紧”的实词义特征都非常强。例如:

1.“V1得紧”

(31)曰:“绞如绳两头绞得紧,都不宽舒,则有证父攘羊之事矣。”(《朱子语类》第35卷)

(32)上三句散著,下一句方闩得紧。(《朱子语类》第43卷)

2.“V3得紧”

(33)圣人便欲人就外面拦截得紧,见得道理分明,方可正得心,诚得意。(《朱子语类》第15卷)

(34)亦不是对他人说话时方辩,但于紧要处反复论难,自是照管得紧。(《朱子语类》第67卷)

(35)和靖守得紧,但不活。(《朱子语类》第101卷)

3.“V4得紧”

(36)只是气旋转得紧,如急风然,至上面极高处转得愈紧。(《朱子语类》第1卷)

(37)若做得紧,又太过了;若放慢做,又不及。(《朱子语类》第36卷)

(二) 程度补语“A/V得紧”的萌芽

元代是“V得紧”迅速发展的时期,其中“V5得紧”大量出现,如“逼得我紧”“责罪紧”“走得紧”“去得紧”“漏得紧”等,并进一步扩展至“V6得紧”和“A得紧”,程度补语“A/V得紧”结构开始萌芽。例如:

1.“V5得紧”

(38)解下这搂带裙刀,为你逼的我紧也便自伤残害,颠倒把你娘来赖。(《全元曲·墙头马上》)

(39)到来日急煎煎的娘亲插状论,怎禁他恶噷噷的曹司责罪紧。(《全元曲·救孝子》)

(40)走的紧来到荒坡佃,觉我这可扑扑的心头战。(《全元曲·五侯宴》)

(41)你这厮有酒肉吃处,便去的紧也。(《全元曲·包待制智勘后庭花》)

(42)且喜得都不曾湿嗨!可怎生这等漏得紧。(《全元曲·张孔目智勘魔合罗》)

以上各例“紧”还保留着一定的实词意义,但已经非常抽象化了,一些用例用“V得厉害”来替换也是可以的。如“逼责罪/漏+得紧”都可以进一步引申出“逼/责罪/漏得厉害”的意思。这也说明“紧”的程度义确实来源于心理紧迫感以及高频率带有的数量义。

2.V6得紧

(43)心上只因萦闷紧,万愁千恨叹离人,天那!又是三更了。(《全元曲·幽闺记》)

(44)这等为何恼得你紧?(《全元曲·杀狗记》)

3.A得紧

(45)岂知俺父亲他一文也不使,半文也不用,这等悭吝的紧。(《全元曲·看钱奴买冤家债主》)

(46)遇着一个打卦先生,叫做贾半仙,人都说他灵验的紧。(《全元曲·盆儿鬼》)

(47)虚弱得紧,胃口倒了。(《全元曲·幽闺记》)

在“V5得紧”的基础上,“V得紧”进一步语法化为一个程度补语结构,即经历了“非常性状态—大的数量义(心理压力大/频率高)—高程度义”虚化过程,“V6得紧”和“A得紧”中“紧”的实词意义已经基本消失不见了,取而代之的是表程度高的抽象义。

(三) 程度补语“A/V得紧”的成熟

明清时期“A/V得紧”使用的相当普遍,我们共搜索到相关语料390余例。和现代汉语中情况相比,这一时期“A得紧”的使用频率和形容词适用度都要高得多。常见的有:“熟、多、馋、亲热、好、重、标致、抠、凶、冷、暖、厉害、乖滑、神通广大、欢喜、乖、稳、疼、动荡、渴、饥渴、饿、皎洁、奇、怪异、古怪、凶恶、热、炎热、燥、热燥、清凉、凄惨、毒恶、毒、实用、灵验、臭、黑、琐碎、妙、大、醉、虚弱、灵验、好笑、认真、好看、忙、快、高、早、荒凉、闲、鲁莽、瘦、齐整”等。前文中指出,现代汉语能进入“A得紧”结构的形容词多带有较强的主观性。而客观性较强的形容词,如度量类形容词和颜色类形容词极为少见。明清时期的语料中我们发现不少客观性较强的形容词都可以用于这一结构中,如“多得紧”“重得紧”“深得紧”“快得紧”“高得紧”“早得紧”“大得紧”“黑得紧”等。例如:

(48)若说起人时,府中且是多得紧,夫人恰是用不着的。(《醒世恒言》第23卷)

(49)只是船重得紧,所以只管搁浅。(《二刻拍案惊奇》第5卷)

(50)周围足有三百余里,回头道:“兄弟,果然深得紧!”(《西游记》第82回)

(51)每常犒赏十万人马,不消一日,快得紧的。(《说唐全传》第34回)

(52)若说县里,此刻还早得紧哩!(《说岳全传》第7回)

(53)这官儿虽然不甚大,名头却大得紧,故此不敢拿他(《海公案》第6回)

(54)走了二三十步,只是黑得紧。(《七剑十三侠》第21回)

此外,我们对作品中出现“A得紧”的作者籍贯进行了调查,发现其广泛分布于中国各地,如江苏、浙江、陕西、山东、北京、四川等省,说明“A得紧”应该是一种普遍用法而非某种方言特有。

因此,综合上文考察,古代汉语“A/V得紧”确实是一个成熟的高频使用的程度补语结构,而现代汉语中虽然存在着表程度的“A/V得紧”用法,但适用范围和使用频率已经很低了,导致前人研究中都未提及这一结构。据此我们推测,明清时期“A/V得紧”结构确实已经语法化为一个程度补语结构,但是由于一些原因这一用法并未完整地保留下来,较多存在于方言中或文辞较为古典的小说中。

综上,“A/V得紧”的历时发展轨迹具体如下:

南宋:V1得紧、 V3得紧、 V4得紧;

元:V5得紧;V6得紧、 A得紧(萌芽);

明清:V6得紧、 A得紧(成熟);

现代:V6得紧 、A得紧(衰退)。

四、结语

结合共时平面和历时平面的相关分析,“A/V得紧”结构在共时平面的结构类型和历时层面的演变轨迹基本是一致的,“紧”的实词语义越来越泛化、抽象化,而“A/V得紧”也逐渐由一个状态补语语法化为一个程度补语结构。但是这一程度用法却没能在现代汉语中完整地保留下来,只能在方言因素或者文体因素的影响下偶尔出现,因此很多学者在研究现代汉语时并未将其视为一个典型的程度补语结构。但是作为一个历史上十分成熟而现代汉语中仍有存留的形补结构,仍然值得我们对其产生和发展进行深入研究和探讨。

参考文献:

[1]杨平.带“得”的述补结构的产生和发展[J].古汉语研究,1990(1).

[2]朱德熙.语法讲义[M].北京: 商务印书馆,1982.

[3]马庆株.汉语动词和动词性结构[M].北京: 北京语言学院出版社,1992.

[4]刘月华,等.实用现代汉语语法(增订本)[M].北京: 商务印书馆,2001.

[5]蔡丽.程度范畴及其在补语系统中的句法实现[D].广州: 暨南大学,2010.

[6]Craig,Colete G.Ways to go in Rama: A case study in polygrammaticalization[C]//Traugott and Heine,eds.ApproachestoGrammaticalization(Volume2) .Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company,1991.

[7]Heine,Bernd and Ulrike Claudi,and Friederike Hiemeyer.Grammaticalization:AConceptualFramework[M].Chicago: University of Chicago Press,1991.

[8]Heine,Bernd.Grammaticalization chains[J].StudiesinLanguage16,1992(2).

[9]Heine,Bernd.Grammaticalization chains across Languages: an example from Khoisan[C]// Gildea Spike eds.ReconstructingGrammar:ComparativeLinguisticsandGramm-aticalization.Amsterdam /Philadelphia: John Benjamins,1999.

[10]彭睿.共时关系和历时轨迹的对应———以动态助词“过”的演变为例[J].中国语文,2009(3).

【责任编辑:郭德民】

中图分类号:H141;H146

文献标识码:A

文章编号:1672-3600(2016)04-0095-05

作者简介:韩鑫(1988— ),女,河南商丘人,博士生,主要从事历史语言学、语法化以及构式化等相关问题研究。

收稿日期:2015-10-25