写作范例运用的时机应适当

林世凤

写作范例指在选材立意、谋篇布局、遣词造句等某一或某些方面具有示范性、典型性的例子,它包括课内的经典段落、课外的名人作品、学生的习作范文、教师的下水文等。在写作教学中,当学生心求通、口欲言,处在愤悱、茫然、受挫等心理状态时,教师应精准链接范例,精心安排教学,从而实现教学效率的最大化。

一、 愤悱时链接:引发写作期待

“愤悱”作为学习的一种状态,古今有多种解释,理解为一种心理状态,一种“求知欲”“需要”或“内在动机”,还是得到了更多人的认可。因为教学过程就是在学生求知时“需要—满足—再需要—再满足”的循环往复过程中得到发展的[1]。因此,写作教学的第一要义就是打破学生大脑皮层相应区域的平静状态,调动其潜在的、强烈的内心需求。教师的下水文不仅贴近学生的内心需要,明白学生写作的“酸甜苦辣”,而且容易引发学生的好奇心,激发学生的写作激情。如人教版小学语文五年级下册第二单元写《童年趣事》,可用教师的下水文作为范例,充分利用学生好奇、好胜和期待的心理,延缓范例的链接、延长范例的功效,从而使“愤悱”产生的效益最大化。

1.“引”:激发学生的好奇心理

学生的好奇心能否持久、活跃,很大程度上取决于教师的引发和引导。学生好奇心越浓,观察、探索、操作等能力就越强[2]。在学生的眼里,教师的童年弥漫着神秘色彩,老师亲自写的文章更具欣赏性。教师要充分利用学生对教师的崇拜心理、好奇心绪,通过语言情境的渲染,让范例的功效最大化。如,这是老师的得意之作,五十年前发生的趣事,现在还历历在目,而且今天想起还会捧腹大笑。什么趣事呢?这时学生“跃跃欲听”,引发大家极大的好奇心。

2.“猜”:诱发学生的好胜心理

对小学生来说,去猜测老师的童年趣事,那是极具挑战性的学习,能猜出老师写的趣事,更是无上光荣的事情,所以他们都想露一手。此时教师要让话题的指向更为明确、集中,将他们的思考引向深入。如老师写哪一方面的趣事,什么趣事?唤醒学生曾经的童年记忆,盘活原有的知识储备,激发他们的写作激情。虽然时过境迁,但童年的经历有很多相同或相似。教师妙用“猜”范例的形式,充分调动学生的各种感官再现生活场景,并相机引导,让学生处在“愤悱之时”,课堂呈现出你追我赶的竞争氛围,学生在一次次求异思维中寻找自己认为最佳的写作素材和表达范式。“心与事接”“神与境合”,笔下的“事”皆染上“我”的色彩,学生定能体验到用文字抒发自我的那种独特快乐。

3.“读”:引发学生的期待心理

教师写的是什么趣事,学生充满期待,情绪处在亢奋的状态中,此时教师如能充分利用学生的期待心理进行学习,就拿捏到了最佳的学习时机。因此,教师宣读下水文时要尽量分为若干部分读,尽可能拉长宣读的时间、延长期待的时机,让范例发挥更大的功效,切不可一口气读完。如读下水文的开头时,让学生想一想如果你帮老师写个开头应怎样写,相机对文章开头写法进行深度交流。读中间部分时,让学生想一想老师分哪几步把“趣”写具体的,如何突出“趣”?让学生更专注地倾听,并从中悟出把重点内容写具体的方法。教师没有过多地对下水文作理性分析,而是以浓烈的情感触须,开启学生的情感闸门,可谓是功在“例”外,贵在触动。

二、 茫然时链接:明晰写作方向

由于生活阅历、知识储备、认知水平等诸多因素的影响,学生每次习作总有一些内容难以下笔,处在茫然的状态。这时教师链接写作范例,就如黑暗里的一盏明灯,照亮了学生写作的方向。如写“启示”是小学生习作的难点,人教版小学语文教材的习作中安排了两次写“启示”,这是教材中唯一安排两次训练的训练点。五年级上册习作四:“在生活中,有哪些事情曾经给你以启发?从中选一件,仔细想想这件事是怎样发生的,你从中获得了什么启示。”六年级下册习作一:“以《难忘的“第一次”》为题写一篇习作,要把‘第一次的经历写清楚,还要写出在经历‘第一次之后获得的启示。”感受事物,触碰内心,得到启示,对小学生来说有一定的难度。如何让他们遇事睹物,怦然心动,甚至恍然大悟呢?

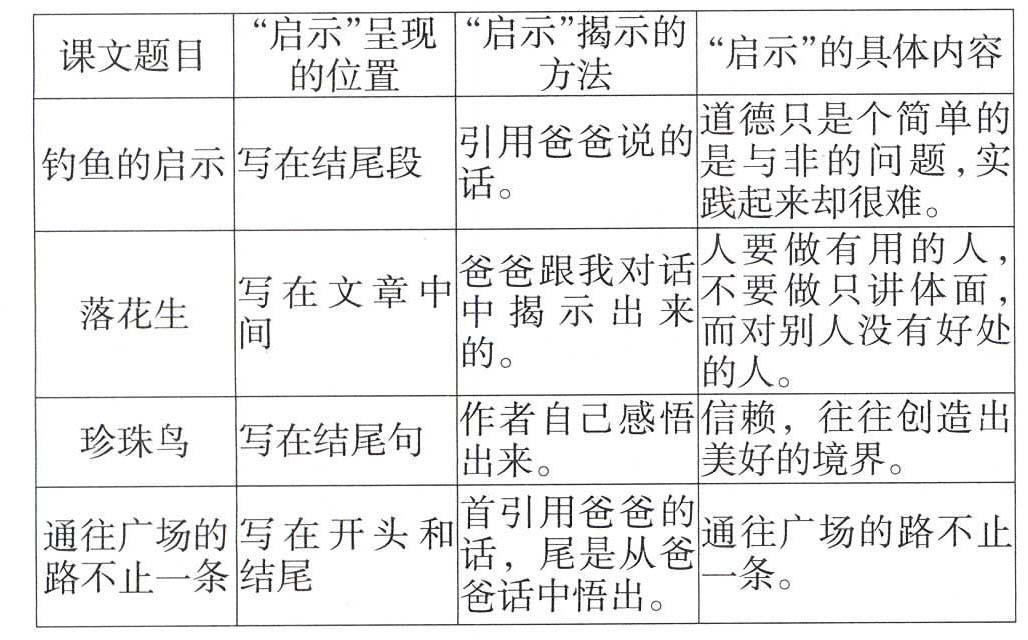

1.以学过的课文为范例,让学生悟出“启示”的位置、方法和内容

这是人教版小学语文五年级上册第四组的课文,也就是学完这些课文后写“启示”这篇习作,因此学生对这些课文很熟悉。当学生写作处在茫然的心理状态时把四篇课文作为范例,并以表格的形式呈现给学生,学生快速捕捉到“启示”的有关信息:呈现的位置多样、揭示的方法不拘、启示的内容简明。

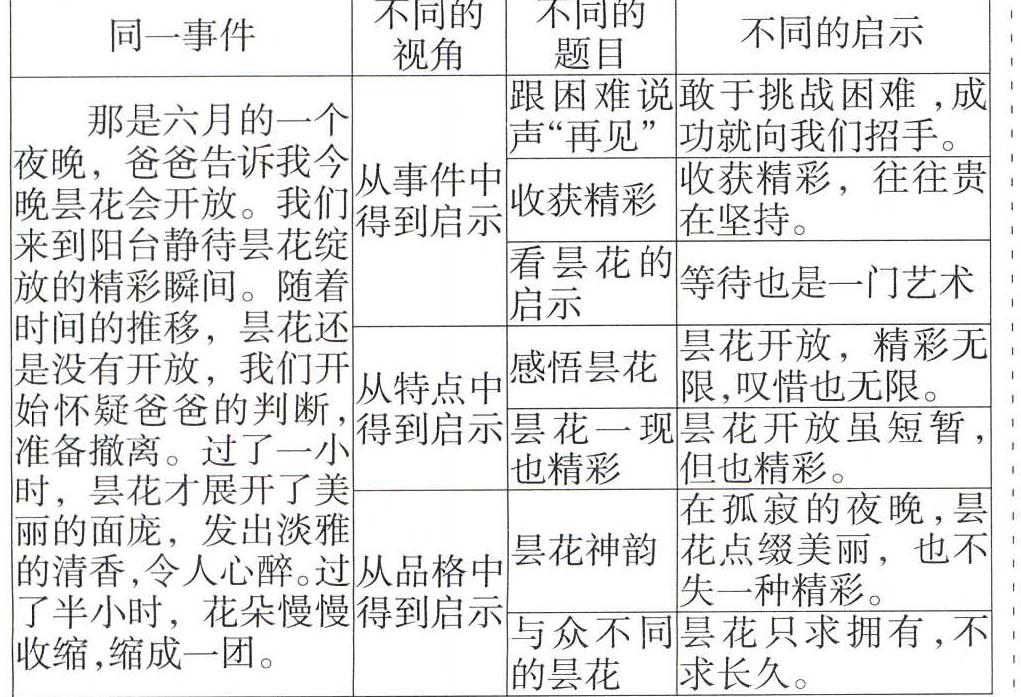

2.以学生的习作为范例,让学生悟出同一事件有不同的表达角度

以上“事件”是本班学生写的习作(节选),把它作为范例更贴近学生的实际,具有天然的亲近感,在学生写作处于茫然时链接这个范例,效率是显而易见的。教师见机引导学生从表中捕捉这样的写作信息:同一事件有多个角度,角度不同题目也不同,同一事件还可以揭示不同的“启示”。

范例的链接,因时而异、因人而异、因文而异。一是链接时机不同,作用也不同。写作前提供范例,起提示作用;写作时呈现范例,起借鉴作用;写作后使用范例,起诊断作用。二是链接时机不同,重点也不同。如上述的“以学过的课文为范例”进行写前指导,重在让学生明确“启示”的呈现位置、揭示方法和启示内容;“以学生的习作为范例”进行写后修改的观照,重在让学生感悟同一事件有多个角度,角度不同启示也不同。三是链接年级不同,重点也不同。小学课本中出现两次关于“启示”的习作,要求有所侧重。五年级重在“形式规范”,因为是学生第一次在教师指导下写“启示”,主要学习“启示”类文章最基本的表达样式;六年级重在“角度创新”,如看昙花“等待也是一门艺术”“昙花只求拥有,不求长久”等角度都是有创意的。四是多次链接范例,灵活“拿来”。如写“启示”是写此类文章中最难的部分,范例要多次呈现,灵活“拿来”,让学生在反复读议中获得深切的感受和体验。

三、 受挫时链接:破译写作密码

心理学认为,受挫是个体在满足需要的活动过程中遇到阻碍和干扰后的一种心理状态。教学时教师如能巧用定势思维来设置“陷阱”,让浮躁于心、自以为是的学生经历“受挫”的体验后转为平心静气的状态,转向理智的思索。如学人教版小学语文五年级下册《祖父的园子》第17自然段后,仿照课文“借景抒情”的写法,以“愿意怎样,就怎样,一切都是自由”为总起句写一段话。教师对本段的描写方法没有做详细的引导,让学生在实践中受挫,在受挫后再引导,恰是最佳的学习时机。

1.巧用定势思维

定势思维就是在反复使用中所形成的比较稳定的思维方式、程序和模式。这种思维有时会有助于新问题的解决,有时也会妨碍问题的解决。《祖父的园子》的第17自然段是全文描写最为出彩的段落。这段围绕“我愿意怎样,就怎样,一切都是自由的”这个中心句写,采用“借景抒情”的写法,写了倭瓜、黄瓜、玉米、蝴蝶等景物,并且大多都有“我愿意……就……”这样的句式,这给学生头脑中留下“很简单”的印象。正因为这种“很简单”的定势思维作祟,造成学生“想当然”的惯性思维。这时如果引导学生感悟这段“同中有异”的表达范式,很难引起学生的足够重视,更不会引发他们的深度思考。不如先让学生尝试运用,在“陷阱”中恍然大悟和自我反思,在“受挫”后引导学生发现文本的表达特点,才会更加深刻。

2.转为理智思考

学生“受挫”后,情绪由急躁趋于平静,心理由漠视转为理智。这时他们已清楚地意识到“受挫”是因为定势思维影响了对文本深度解读的耐性,写出“我愿意……就……”这种简单呆板的文字,完全没有真正破译范例的写作密码。要求学生按照本段的写法进行修改,本段表达有何秘妙成为学生理智思考的问题,成为学生急需明白的问题。心理学家认为,目标一旦确立,人就会调节和支配自己新行动的信念和意志力,从而排除挫折干扰,去努力进行达到目标的行动[3]。这时再引导学生通过比较发现范例的秘妙,就是最佳的学习时机。如写倭瓜用了两个“我愿意……就……”;写黄瓜,也用两个“愿意……就……”,但中间用了逗号,节奏发生变化;同时还写了“不愿意……就……”从反面进行描写,体现多角度表达。写玉米,只用了一个“愿意……就……”,写蝴蝶就没有用“愿意……就……”。学生经过理智思考,合作交流,彻悟范例的表达范式:相同的只是躯体,变化的才是灵魂,这正是运用写作范例的精髓所在。

3.强化目标意识

一步到位,变成两次训练,表面上看似乎只是数量的变化,其实是效率的提高,因为后者强化了目标意识。按照范例的表达范式修改,学生不再为“写什么”而发愁,只要观照本段表达方法而修改,目标就非常明确、集中。为了表达的丰富性,还可以为优等生提供本篇课文中多次出现的“先概括后具体”这样的表达样式。因为概括部分跟“我愿意……就……”结构相似,学生容易理解,并写出“我愿意……就……”句式构成排比句。详述部分有多种细节描写,意在让学生从中悟出同样的内容有不同的表达。

时不可失,机不再来。精心安排范例与习作的链接教学,着眼于学生对范例从“赏”到“悟”、从“仿”到“创”的训练,致力于学生“有个性”“有创意”的表达,需要教师的教学智慧,才能实现教学品质的最优化。

参考文献

[1] 熊梅.谈“愤悱”的启发式教学实质[J].课程·教材·教法,1996(8).

[2] 黄希庭.心理学导论[M].第2版.北京:人民教育出版社,2007.

[3] 养老孟著.打破思维定势[M].吕婷轩译.长春:吉林出版社出版,2012.

【责任编辑:陈国庆】