接受美学中的版画创作

龙凯

〔摘 要〕 版画创作作为人类社会生活中的一种活动方式,离不开版画家的创作,更表现于版画作品在社会生活中的传播、接受与消费过程。版画创作的活动需要一个相应的社会环境提供场所及设施,需要许多相关人员组成一个系统来完成。我们有了艺术家和创作版画,有接受活动中的最直接对象,通过批评家作为艺术家与接受者之间的中介,美学家对艺术上的问题进行理论上的思考与研究,影响及引导艺术家和接受者,使整个活动更加完善。

〔关键词〕接受美学 版画创作 接受与消费

一、接受美学的相关概念

在我国关于接受美学的介绍,是在改革开放、思想解放以及文艺学美学方法论热潮时期进入我们的学术界。接受美学(来自拉丁文receptio——接受、接收)是现代西方美学派别之一,形成于六十年代末期。通常认为F.P.尧斯(联邦德国)1967年发表的论纲是接受美学的第一个原文献。接受美学的出发论点是“只注意艺术作品和创作艺术作品的行为,还不能理解艺术。为了理解艺术含义,必须提出并确定艺术含义在两个因素——艺术作品和接受艺术作品的主体(接受者)——之间的幅度,放弃关于艺术含义和作品的硬性的单义结合这种想法。”美术既是一种意识形态,也是人类社会生活中一种活动方式,这种活动不仅表现为美术家的创作活动,而且同样表现为美术作品在社会生活中的传播、接受与消费的过程。

第一,美术接受与消费在其现实性上是美术活动的完成。简单来说,如果没有美术作品的存在,美术的接受和消费就没有对象,反言之,没有接受与消费,作品也就失去了它真正的意义。因为没有艺术的接受与消费,它们无法实现自身的价值,缺少这一个环节,整个美术活动就是未完成的,所以在这一层意义上来说,美术接受与消费在其现实性上是整个活动的完成,也可以说,接受者对整个美术活动起到了决定性的作用。

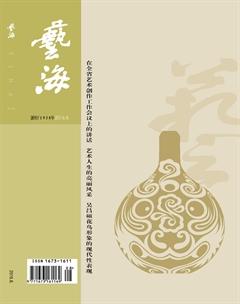

第二,接受与消费贯穿于整个美术生产活动中。美术的创作和艺术作品与其接受群体有着莫大的关联。接受人群是艺术作品的接受与消费的主体,是艺术作品实现自身价值的对象,接受群体的接受与消费程度不同,与社会发展历史发展等等是有一定关系的。因此创作者在创作活动中对选材、选题、风格、手法、形式语言等诸多方面,都会有意或无意地考虑到作品完成后被哪一类社会群体所接受。例如徐冰的作品《析世鉴》(图1)被人们称为“天书”,因为它是一般普通大众所难以理解的,作为一件比较超前的或者说具有探索意义的作品,它的接受群体则是艺术圈内的专家或者有较高鉴赏能力的学者之类。虽然这些作品是以中国传统的书的形式、设计与装帧,书中文字也全然是我们熟悉的汉字的偏旁部首组成,可正常的读书观画的常识在这里都不适用了,普通大众在这件作品面前都变得平等起来,这些书中的文字他们都不认识。作者在创作的过程中就已经考虑到了接受群体的一个归属问题,是被怎样的群体所接受,这个群体的接受的能力和水平是怎样的等等。所以可以说整个创作过程不管是创作的方式与选材、作品的展示和呈现方式等,接受与消费无形中都贯穿其中。

另外,艺术接受的方式与态度的不同,作品所呈现的性质也就不一样。美术的接受者也就是我们社会的个人,在性格、背景、成长经历、所受的教育环境等等都不一样,所以看待同一个事物或者人物都会有差别,有句话叫“一千个读者就有一千个哈姆雷特”,这是西方常用的俗语,经常被用在文学方面,是一句很贴切的词。在美术创作当中主要是以图像的形式进行传播,接受者的欣赏角度也决定着作品呈现的不同含义。例如中国民间的年画主要的消费对象是普通百姓,这是一种他们喜欢的装饰品,丰富了他们的生活,尤其是门神的张贴全国普及。对于一些研究学者来说,民间年画只是一种研究对象,通过普及较广的门神年画,研究得出内容上虽然一致,但着色方法和造型上有所不同的图像形式,这便能够更好地了解地域文化风貌特征,对于美学或者版画人来说,年画是一种民间艺术形式,是一个区域审美的倾向代表,有民间美术史料研究的价值。在版画人眼里,木版年画是一种复制版画,透过作品版画人可以了解到它的印制方式与方法,虽然粗犷、不够精美,却承载了版画的发展。艺术作品作为一种对象在我们的生活当中时,可以从许多角度和用不同的方式去接受它,作品呈现出来的不一样的性质体现在接受方式和态度的不同。

第三,美术作为人类社会的意识形态之一,是对社会生活的一种反映形式。就一件艺术品而言,作者不仅仅是为了单纯地反映生活而进行艺术创作,他们的最终目的还是希望通过作品来参与到整个社会生活中去。《美学》一书中的美学家鲍列夫认为“社会改造功能”也是艺术的功能之一,并且将其分为三个方面来解说,首先是给人们以思想,也就是审美影响;其次艺术把人们引进有目的有价值的目标;最后,艺术创造过程本身就是某种改造活动。鲁迅先生在他的随感录中也说过“美术家固然须有精熟的技工,但尤须有进步的思想与高尚的人格。他的制作,表面上是一张画或一个雕像,其实是他的思想与人格的表现。令我们看了,不但欢喜赏玩,尤能发生感动,造成精神上的影响。”不仅如此,他还在版画方面也强调了版画参与社会生活的作用。要做到这几点,就需要有艺术的接受与消费的过程这一环节,只有这样,艺术作品才能够在被人们接受与消费的过程中,再返回社会生活中去造成影响。

二、版画创作的接受性

“我国是版画的故乡,开始最早、发展最盛。《中国雕版源流考》上所说‘世言书籍之有雕版……肇于隋时,行于唐世,扩于五代,精于宋人。我国的版画已有1400多年的历史了。”中国古代版画的繁盛,主要体现在了供喜庆年节、宗教礼仪所用的一些单幅画面和为戏曲、小说所做的多幅插图。有学者曾经说过“无论是社会物质生产还是社会精神生产,都是人类劳动实践的产物,无论是美术的发生还是版画的发生,其根本的动力均源自于人类的劳动实践”。这种动力不仅促使版画的发生,还伴随和推动版画艺术的发展。

中国古代版画在其材质属性上来说是木版画,也仅仅存在这一个版种的发展问题,而它的版画作品也都是属于复制版画。在古代版画的发展中主要样式有宗教版画、插图版画、民间版画等,就版画形成目的通常来说可以分为两个部分,而这古代复制版画就是其中的第一部分,第二部分则是以独立创造意义为目的的创作版画,这两者比较明确的界限是鲁迅先生在上海倡导的新兴木刻运动。

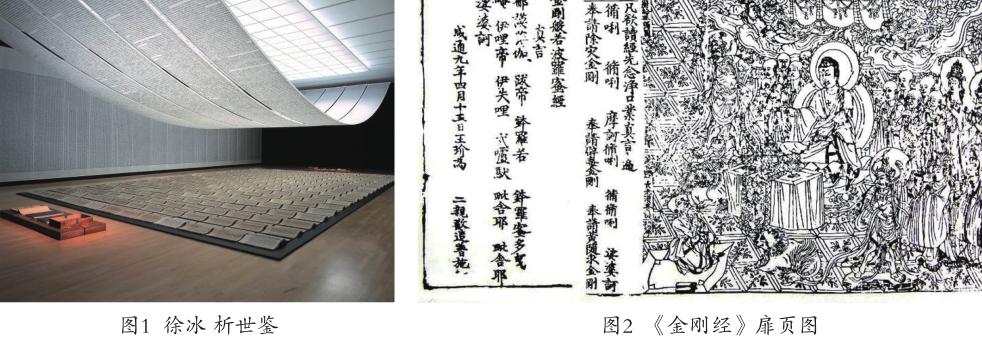

宗教版画,我国是佛教大国,从唐代以来,我国佛教开始盛行,在统治者对佛教的推崇与推广下,为宣传佛教义理以及经卷的刊印,雕版印刷在此凸显了其重要的作用,背景是当时的佛教徒为了散播教义,便说诵经与抄写经书能够起到消灾求福的作用,鼓励民间传播。这种宗教版画在唐代以后继续存在与发展着,最具代表的便是唐代的《金刚经》(图2)木刻扉画,画种所标年份为咸通九年(公元868年),也被公认为世界上有准确纪年的最早版画。

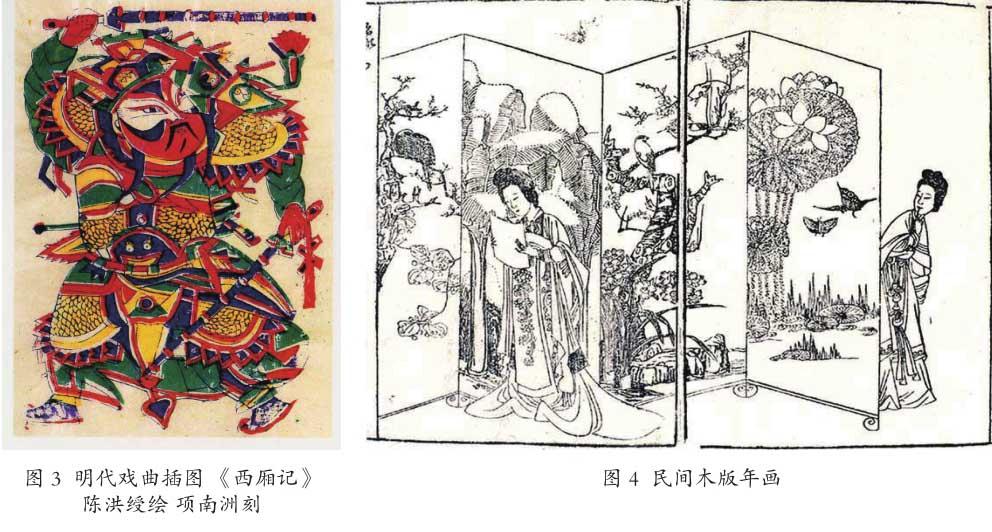

插图版画,中国的版画,起自书籍之中的插图。清代徐康《前尘梦影录》中说“古人以图书并称,凡有书必有图,《汉书艺文志》论语家有《孔子徒人图法》二卷,盖孔子弟子画像。武梁祠石刻七十二弟子像,大抵皆其遗法。而兵书所载各家兵法,均有附图……是古书无不绘图。”在宋元期间,雕版印刷的通俗读物发展得非常快,种类繁多涉及广泛,在历史、小说、技艺、医疗等诸多方面的书籍大多配有版画插图(图3)。这些插图版画相对于宗教版画而言更加具有人情味道,而且更加具有实用价值。尤其是在刻印技术方面,著名的“十竹斋”“饾版”水印的出现,显示出我国古代版画艺术的新成就。

民间版画,木版年画是民间版画的的一个主要形式,是中国百姓过年过节时的装饰物,因其内容吉祥、喜庆、颜色绚丽等受到人们的喜爱,与不同地区的民族风俗联系紧密。古代中国大多数人不懂得文字与文化,而对于这种形式的图画人们是乐于接受的(图4)。较为突出的代表有苏州桃花坞、天津杨柳青和山东杨家埠。

创作版画,这一部分的版画是以独立创造意义为目的的创作版画。像宗教、插图、民间等这几种版画样式,虽然具有悠久的历史传统,但都是一种复制性的版画,主要将单幅的画作制成母版,印出与原作一样的版画,利用版画的复数性供更多的人观赏。而创作版画是区别于古代版画而言的现代版画,它的创作过程,从构思构图、画稿上版到制版刻版以及印制,都是艺术家本人独立完成,体现了艺术家本人的创作意图与表现技巧。

美术接受活动需要一个相应的社会环境提供场所及设施,需要许多相关人员组成一个系统来完成,例如版画创作者、版画评论家、版画理论相关的美学家、版画史论及版画艺术组织的相关人员等。我们有了艺术家有了创作版画,有接受活动中的最直接对象,但是我们也需要一系列的相关人物角色的出场,有了上述的一些人物角色,通过他们的职能不同,他们的共同作业在美术接受中起到了一个桥梁纽带作用,使得整个活动又趋于完善。简单来说虽然我们有了版画作品,但是并不是人人都了解版画,也并非所有的版画都是优秀的,所以需要通过批评家作为艺术家与接受者之间的中介,也需要美学家对艺术上的问题进行理论上的思考与研究,影响及引导艺术家和接受者。

参考文献:

[1]别利亚耶夫,诺维科夫,托尔斯特赫.美学辞典[M].北京:东方出版社,1993年6月第一版

[2]张光福.鲁迅美术论集[M].昆明:云南人民出版社,1982年9月第一版

[3]范梦.中国现代版画史[M].北京:中国青年出版社,1997年6月第1版第9页

[4]王伯敏.中国版画通史[M].石家庄:河北美术出版社,2002年6月第一版第23页