分层教学在信息安全课程教学中的探索与实践

侯一凡 徐凯 戚旭衍 唐永鹤

摘 要 结合近几年来在信息安全课程中的教学经验,针对不同层次的授课对象,坚持“因材施教,分类指导”的原则,把分层教学的方法应用在课程教学中,实践结果表明取得良好的教学效果。

关键词 分层教学;信息安全;教学资源

中图分类号:G642 文献标识码:B

文章编号:1671-489X(2016)06-0084-03

Abstract Based on the recent years teaching experience, aiming at different levels of teaching object, and adhere to the principle of teaching according to their aptitude, classified guidance, this paper uses the layered teaching method in the teaching of information security course, practical results show that good teaching effect is achieved.

Key words layered teaching; information security; teaching resources

1 前言

信息安全课程是大学教育中的一项重要内容,掌握基本的信息安全知识对自身的安全乃至国家的安全都起到至关重要的作用。作为大学普及性基础教育课程,大课合班教学是最主要的形式,然而合班授课对象人员众多、知识结构差异较大,采用统一的教学方式往往不能达到理想的教学效果[1]。本文针对授课对象知识结构层次进行分析,建立了信息安全课程分层教学模型,运用“以人为本、以技术为基础、以管理为核心”的教学理念,开展针对性强的课堂教学,收到良好的教学效果。

2 设计方案

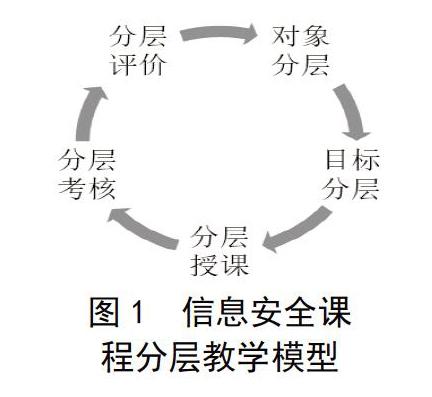

“因材施教,分层教学”是提高教学效率、优化教学资源的有效方式,也体现了“以人为本”的教学思想[2]。针对授课对象层次差异较大这一特点,要取得较好的教学效果,就不能采用一种教学模式,要划出层次,因材施教。“因材施教,分层教学”是一个有针对性、系统性的教学实践过程,要针对教学对象的层次特性,在教学目标、教学方法、效果测试等各个教学环节进行设计和改革。为了达到较好的教学效果,系统地运用“分层教学”理念,并使之贯穿于教学的始终。本文根据信息安全课程的特点,建立了信息安全课程分层教学模型,如图1所示。

该模型分别由对象分层、目标分层、分层授课、分层考核、分层评价五个模块组成,涉及教学过程的前、中、后期,该模型是一个动态的过程,个个模块是相互联系相互影响的关系;根据教学对象的分层情况,制定针对性不同的教学目标;根据各个层次的教学目标,采用各自适合的教学手段方法和考核办法;最后,各个层次的评价结果反过来影响其他的各个模块。

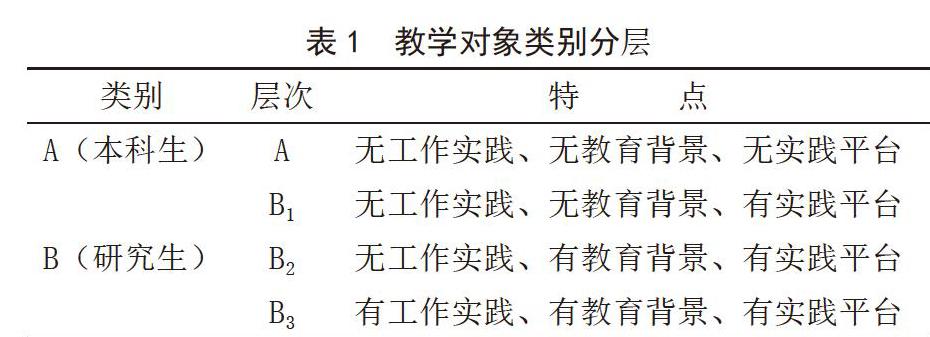

教学对象的分层 由于本科生从高中直接考入大学,基本上没有任何信息安全的实践经验,来源也相对较为单一,若此课程授课的时间放到大一刚入学的学期,那么各个专业间的差异也可以忽略不计。本文将这种情况下的学生分为A类。对于研究生,其中有一小部分学生从非信息安全相关专业考入,没有任何信息安全知识基础,对信息安全知识的了解程度、实践经验和本科学生没有太多的区别,但由于在完成研究生学业期间经常会从事课题研究工作,因此,信息安全课程的学习有其即时实践的平台。本文将其分为B1。另一部分学生是本科直读生(本科毕业没有参加工作,直接上研究生),他们虽然没有太多的实践经验,但都经历了四年本科计算机科学与技术等相关专业的课程教学,因此具有一定的信息安全知识基础。本文将其分为B2。还有一部分学生是来自于工作单位,他们在前期的工作实践中已经积累了一些信息安全常识,具有一定的信息安全实践。本文将其分为B3。

根据以上分析,本文将授课对象分为A、B1、B2、B3四个层次,具体划分如表1所示。

教学目标的分层 教学目标的分层是教学过程中非常重要的环节,在备课的过程中要依据所分的各个类型学生的实际情况来确定明确的教学目标。

美国心理学家布卢姆[3]在20世纪50年代提出的教学目标分类理论给出有力的指导与启发,他将认知领域的教学目标分为识记、理解、运用、分析、综合和评价六个层次。其中,识记是对先前学习过的知识材料的回忆;理解是把握知识材料意义的能力;运用是把学到的知识应用于新的情景;分析是把复杂的整体材料分解为组成部分;综合是将所学知识的各部分重新组合,形成一个新的知识整体;评价是对材料做出价值判断的能力。

由于A层次的学生平时接触到的信息安全实践比较少,因此对基础知识点的理解、熟记显得尤为重要,可将A层次学生的教学目标定在“识记”“理解”水平,定位在基础性目标的层次上,这也是每个学生必须达到的;对B1层次的学生应将教学目标定在“运用”水平之上,也就是在基础知识的层次上建立提高性目标;对于B2层次的学生,就要达到“分析”“综合”的水平;而对B3层次的学生,则要达到“评价”,也就是确定一个发展性目标。

分层授课 分层教学中极为重要的一个环节便是对学生实行分层授课。作为通选课,不可能将所有层次的学生都分开上课,那么课堂教学时应如何操作便是一个问题。由于A类和B类(本科生和研究生)是分别独立授课,因此,本文就A类和B类分堂分层授课和B类当中B1、B2、B3同堂分层授课来进行阐述和设计[3]。

1)A类层次(本科生)授课设计。A类层次的学生对信息安全知识的了解几乎可以说是一张白纸。对于本科生,单一的校园生活没有任何工作经验可言,他们所接触到的信息安全问题也仅仅涉及譬如上课课件的安全性、平时上网电脑的安全使用与管理等简单问题,对于课本中提到的很多内容,平时很少接触到。因此,在教授时除了通过一些实验来增强学生的实践体验,更重要的是让学生打牢知识基础,这样才能在以后的实践工作中更好地学以致用。为了打牢技术基础,除了注重平时的课堂、作业等基本内容,在教学形式上可以增加类似于“知识竞赛”的活动,激发学生的自主学习性。

对于A层次的学生,针对教学目标采用相应的教学方法和手段。由于大一新入校学生没有任何相关知识结构的支撑,学生对于有些难懂的知识点理解起来比较吃力,因此在讲授一些难懂的原理性知识时可以采用“动画演示法”“类比法”和“现场演示法”,使得本来比较难懂的知识点变得通俗易懂、生动有趣起来。

2)B类层次(研究生)授课设计。B类中分为B1、B2、B3三个层次,由于客观原因,这三个层次的学生是在同一课堂中进行学习,这就涉及怎样进行同堂分层教学的处理。

在本科基础教学模式基础上,对本科课堂中采用的一些教学方法进行改进。比如对于A课堂中采用的“现场演示法”,在B类教学课堂中加入一些“自主”的成分,按照演示实验的难易程度,分成3组实验,分别分给B1、B2、B3三个层次的学生,让学生自己课下去找工具来做实验。对于有些实验没有实验平台的,教师可以把上课的实验器材借与学生使用。做完这些准备后,在课堂上由教师引导,由各个组的成员来完成相应的实验演示。这样做既增强了课程的趣味性,又加深了学生的理解,而且能够提高学生的实战水平。

除了对教学方法进行改进外,教学形式也加入一些新的内容。比如说组织分组研讨交流,虽然B1、B2、B3三个层次不能分堂授课,但恰恰给研讨交流创造了一个很好的平台。在交流分组中,不再按照B1、B2、B3三个层次来分,而是把这三个层次完全打乱,使得每个组中都包含有这三个层次的学生。研讨的内容设计,一是要求B1、B2、B3各个层次的学生对所学的各个章节中最有感触的地方进行交流;二是要求有工作实践经验的B3层次学生,结合所学内容谈谈自己对原单位信息安全要求和方法的理解和看法;三是要求B1层次学生交流一下自己的学习体会。

这样做,首先可以加深学生对课本知识的理解与掌握;其次,能够使B1层次的学生及时了解各个不同性质单位的信息安全的实践工作,为将来走上工作岗位更好地践行所学的信息安全理论知识打下良好的基础;最后,对于B3层次学生,通过相互的交流研讨,能够更好地运用所学知识去思考所在单位、所在工作岗位所遇到的安全信息安全问题,从而加强和促进原单位的信息安全工作[2-3]。

分层考核 考核是检验学生学习效果和促进学生学习的一个非常有效的方式。对于分层教学法,不同的层次对象就应该有其相应的考核方式和考核内容。

对于A类学生,由于其自身的特点和相应的教学目标,就要求学生对所学基本知识点能够扎实掌握。可以采用随堂检查加传统笔试的考核方式。为了能够促进学生的学习积极性,防止学生出现“平时不努力,考前抱佛脚”的情况,学生必须通过平常课堂的检查测试,才能有资格参加最终的笔试考核。

对于B类的B1、B2、B3三个层次的学生,除了采用传统的笔试考核方式外,还采用提交学习交流研讨报告的考核方式。

各个层次对象除了考核方式的不同,考核的内容也不尽相同。A层次的笔试试卷内容,主要以课堂讲授和课本教材中的基本知识点为主要考核内容,答案也相对固定,没有太多的主观分析的主要内容。B类三个层次的笔试试卷内容在A层次考核形式的基础上加入一些上课没有讲到过的案例分析类型的题目,让学生自己运用学到的知识,结合平时的实践平台,来分析题目案例中存在的安全隐患及原因等,旨在考查学生的知识运用能力。

另外,对于研讨报告的考核内容,虽然同是研讨报告的形式,但B1、B2、B3三个不同层次分别对应三个不同难度的考核要求。对于B1层次的研讨报告要求相对简单,比如说要求学生能够对课本当中某一章节的内容重点谈谈自己的想法和体会,旨在考察B1层次学生对知识的“运用”能力;对于B2层次的研讨报告要求相对较高,比如说要求学生根据安全问题设计案例,分析安全问题的威胁、脆弱性和影响,并提出相应的解决方案;对于B3层次的研讨报告要求最高,比如要求学生能够根据自己所学的知识对自己原单位的信息安全建设给出评价,做得好的地方要谈谈自己体会,做得不足的地方要给出自己设计的整改方案[3-4]。

分层评价 对A层次的学生,在平时的随堂检查中,要求教师能够从平常的测试中发现对知识点理解的偏差和掌握不足的地方,并及时进行批讲;对于能够熟练掌握的知识点和掌握知识点较好的学生要进行及时的鼓励,以促进学生的学习积极性。平时测试成绩占到总成绩的10%,虽然分数不多,但每次必须拿到70分以上,才能参加最终的笔试,笔试成绩占90%。对于B1、B2、B3 层次学生,笔试考核占80%的比例;研讨报告以学生提交报告的技术性、谋略性和思想性为主要评分依据,所占分值为总成绩的20%。计算后的结果为各个层次学生最终成绩。最后的评价结果,经过科学分析后,找出整个教学过程中出现的问题环节,进行及时调整[3-4]。

3 教学效果

重复的、大规模的教学实践表明,学生能掌握本门课程所要求的内容,达到预期的教学目标。在讲授环节,学生认真思考、积极互动;在研讨环节,学生广泛参与,积极查找资料,结合在校学习生活以及工作岗位的实践情况或是即将投身工作的实际情况,进行激烈讨论。整个授课过程中课堂气氛活跃,学生普遍反应印象深刻、收获很大。

4 实践体会

通过分层教学在信息安全课程当中的实践与应用,笔者切实感受到,因材施教不只是一个漂亮的口号,实现各个层次学生的共同发展是完全可行的。分层教学虽然在一定程度上增加了教师的工作量,但确实体现了“以学生为主体,教学为主导”的教学理念。

信息安全课程作为大学各个专业通选普及课程也是近几年的事情,分层教学在该课程中的实践历程并不长,仍处在初级阶段,还有很多问题等待去发现、去分析、去探究、去解决。但相信通过不断的实践过程,信息安全课程的分层教学一定会结出丰硕的果实。

参考文献

[1]坦尼森,肖特,西尔,等.教学设计的国际观(第一册):理论·研究·模型[M].北京:教育科学出版社,1997:315.

[2]姜新文,王志英,何鸿君,等.《信息安全保密》课程教学的探索实践[J].高等教育研究学报,2009(3):66-68.

[3]杨雨寒.分层教学在大学英语教学中的应用:以南通大学为例[J].教育探索,2011(9):68-69.

[4]韦媛.分层教学在中职数学教学中的初探与尝试[J].广西民族大学学报:哲学社会科学版,2008(S2):188-190.