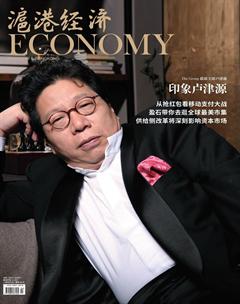

印象卢津源

刘冬冠

得识卢总津源,源于编辑出版他的一部著述《品位和品味》,时在2005年。

那时的中国,商品经济的膨胀,令一些物质上富有起来的人,价值取向渐为迷失,表面的华丽难掩内心的苍白。读到卢津源的书稿,恍如花花世界涌现的一泓清泉,令人耳目一新。这部书表面展现的是现代生活的精致,内里则深藏着文化的厚重和积淀。

书出版后,好评如潮,影响布及海外。而今虽经十年,圈内朋友每有谈及,仍赞声连连。

卢津源与《沪港经济》结缘良久,总编蒋小馨久有邀其为封面人物之意,了解笔者与卢津源的这段书缘,希冀笔者为之撰文。笔者虽不胜惶恐,然亦难却美意。尽管对卢津源过往所知有限,却也屡有耳闻,况且为其编书时,也曾多日相处。故不揣冒昧,乃就是文。

他从高安路走来

高安路,上海西区的一条梧桐路。夏日,这条路被悬铃木硕大的枝叶包裹,在闹市中,别有一种浪漫和静谧。昔年的高安路属法租界,初为法租界公董局造,旧时称高恩路,乃“Route Andre Cohen”的音译。

高安路虽长未及千米,却藏在温柔富贵乡内,是个“大隐隐于市”的绝佳处,往昔多有望族名流汇聚。荣氏家族的老宅,厉树雄的旧居,上官云珠的香巢,郑振铎的书斋,胡铁生的墨宝,以及徐汝春的译著,都曾是这条路上的荣耀。

说到高安路,还不能不提它边上的那条康平路。1949年后的康平路,是上海历史翻过一页后新的思想文化的策源地。这一变化,使高安路原有的风情融入了康平路的文化,两者的冲撞和融合,成就了_上海滩一块独特的天地,拥有了一种新的文化元素:西方的和当代的,传统的和革命的……如果说,旧时高安路的租界文化人们多有提及,那么,康平路文化对它的影响则鲜有人谈论。

像高安路这样的街区,在上海滩是独一无二的,从这个街区走出来的人,都不免留下这里的胎记。

少年卢津源即生于斯长于斯。自幼年起,这块天地给了他别样的滋润。

人,是由一个一个阶层组成的。

卢津源庆幸并引为自豪的,是出生在一个好人家。她的母亲为人慈善,温文尔雅,邻里都说她是弄堂里最漂亮的女性。在卢津源记忆中,母亲永远是一轮明丽的月亮。

卢父则半世戎马,一生高洁。

卢父育儿,身教言教,育智育心。幼年卢津源,懵懂顽皮,卢父每有机会,便对其苦口婆心,循循诱导。卢父的话常引经据典,由浅入深,落到卢津源耳里,春风化雨,点滴在心。卢父还每每抓住生活中的瞬息小事,开启幼年卢津源的心智。

父亲也和他聊大事:前朝人物,世事兴衰,理想信仰,道德情操。这自幼埋下了他的家国情怀。

少年卢津源,虽生逢“文革”乱世,但“文革”邪风不曾吹歪这棵苗。父母的栽培和呵护,终使他后来得以长成大树。

高安路文化的熏陶,也来自于他少年时代的老师和伙伴。

他的小学老师蔡丽芳,淳朴善良,为人正直。少年卢津源,是有名的“皮大王”。蔡老师不仅没有一丝一毫嫌弃,反而对他格外欣赏,自已不在的时候让他负责维持班里的秩序。蔡老师授他知识,也是他心灵的依傍。因家中生变,那时他两次迁移外地求学,每次出行,蔡老师都会亲自相送,还准备了他喜欢吃的各种东西,一路上千叮咛万嘱咐。卢津源成年以后,蔡老师每隔一两个星期便给他写封信——每封信都有好几张纸,上面密密麻麻地写满了字,象慈母那样叮嘱再二。

说到老师,卢津源感慨万分:“能让我一辈子记住的人并不多,蔡老师是永远无法抹去的记忆。”

读小学时,卢津源似乎特别有女同学缘。至今,在他的记忆深处,依然留存着三四个女同学的形象:

刘立章,聪明、倔强,人也长得漂亮——现在想来,那应是他们当年的校花。虽处在文明蒙羞、文化蒙尘的年代,可少年男女还是童言无忌,两小无猜。刘立章非常会讲故事,经常悄悄地把卢津源叫到楼宇一角,娓娓动听地给他讲一些故事:童话世界,天上人间。这个漂亮的小女孩,应是卢津源美好情感的启蒙老师。

刘雁,也是个美丽的姑娘,办事认真,耿直善良,同学们都喜欢和她接近。刘雁是校外学习小组的组长,在小组里不仅管作业,还常常管人,指出同学的行为举止有哪些需要注意的地方,卢津源戏称她“小外婆”。刘雁心很细,知道有些同学会忘带卷笔刀,因此常常多备几支削好的铅笔。多少年后,卢津源说起她来,仍赞她几乎集中了女孩子的全部优点,“这么好的女性到哪里去找哟!”卢津源感叹连连。

贺思惠,是卢津源的同桌,也是班长,特有思想,人特纯净。两人小学毕业后再次相遇,已是20年后的事情了,至今,她一直是卢津源最好的朋友。

丁珣,阳光、活泼、直爽,是卢津源孩提时代最好的玩伴。他俩的玩,不是疯玩,而是智力的角力。玩累了,把卢津源领到她家里,请他吃泡饭和玫瑰腐乳。改革开放后,丁珣以过人的才智考上了美国“常春藤”盟校——宾夕法尼亚大学。令卢津源惊叹不已的是,在美国艰辛打拼几十年,年近耳顺,她居然还能参加世界铁人三项比赛。

少年卢津源,天性好强,面对这些女孩子聪明的,他想显得更机智;坚韧的,他想表现得更顽强;有个性的,他愈发要显示自己的卓尔不群。依笔者看来,在那动荡的日子里,这也是促使卢津源健康成长、积极向上的另一种激素。

那个年代,人与人之间隔着一重重屏障,真正能够相互理解的并不多。正因为如此,卢津源才特别看重这段情缘。进入中学后,卢津源也有几个知交:蒯雪蕾、姚琼、周知行、徐弘、张海宁……后来虽各奔东西,成为各个领域的栋梁,但少年的情谊使他们成为了一生的朋友。

在高安路上,卢津源也结识了许多名人,如胡铁生、徐汝春、罗竹风、上官云珠等,但难以忘怀的恰恰是学生时代那些平凡的人、平凡的事。正是这些记忆中的历史碎片,铺就了高安路文化的基石。

人啊,最珍贵的是初心;最难合弃的,也是初心。

男人的情怀

大千世界,芸芸众生,人生天地间,无非男女之分。

何为男人!

夫男人者j绝非简单地相对于女人。他是母亲的儿子,妻子的丈夫,儿女的父亲,国家的栋梁。

担当,进取,正义,大气,睿智,幽默,优雅,潇洒……应是男人的标签。

和卢津源相处,你时时能感觉到他身上那股逼人的男子气概。

曾听他朋友讲过这样一个故事:

上世纪90年代,卢津源的太太旅居美国旧金山。为了探望家小,他经常搭乘航班往来旧金山与上海之间。当时,两地尚无直航,须在北京机场换乘。

某次,卢津源由旧金山返沪,抵达北京,恰逢机场改建,换机的旅客,须自已携带行李由一楼登二楼候机,没有电梯,上楼的通道是座弧形的步道。换乘的旅客熙熙攘攘,百多人挤做一堆。稍顷,那些年轻力壮的拖箱带箧,纷纷登楼走了;留下三四十名老弱,眼看着身旁大堆的行李,动弹不得——那年头,机场哪有服务意识,这些老弱遂成了求助无门的一群。

卢津源目睹此情此景,不禁动了恻隐之心。他将行李交给前来接机的友人,向这些无助的老弱伸出了援手。他不顾旅途劳顿,穿着西装革履,一声不响地帮一个个老人搬推行李。楼上楼下,来去往返,不下数十次,历时个把小时。时值寒冬,他却大汗淋漓,雪白的衬衫像被水淋过似的。

当他气喘吁吁地登上飞机时,机舱里一阵骚动,众人谢声一片:“好人啊,好人!”

飞机抵达上海,走出机舱,不时有人到卢津源身旁向他致谢。在接机处,他只听得一位老太太对前来接她的家人嚷道:“哎唷,侬不晓得,今朝差点回不了上海,多亏有人帮我搬上搬下这些行李一一那个人好像还是个大老板哎!”卢津源循声望去,那位老太太见了大呼道:“哦唷,就是伊呀!”说着三步并作两步扑向卢津源,踉跄之下,几乎跪倒,卢津源趋前一把托住老人。凑巧的是,那位接老太太的男子,也是卢津源的朋友,是一个海关官员。他问明原委,笑道:“卢总,那么多人啊,你哪来那股子劲?”卢津源淡然一笑:“都是些老人呀!他们求助无门,急得团团转,我不管谁管?!”

这个故事,笔者也是多年前与卢津源相聚时听他朋友说的。之所以深深地印在脑海里,是因为笔者在微信朋友圈里也曾亲历过一桩事:

2015年2月,为了一个名叫张涵的可人女孩,卢津源在朋友圈里,发动了一场持续二十多天的“战役”。

张涵是上海市世界外国语中学的学生,长期利用课余时间,坚持公益性的社区志愿者服务。在一次网上推选“人气志愿者”的活动中,为了鼓励孩子的善行,传递一种服务社会的理念,卢津源倾注了一腔激情。

他在朋友圈振臂一呼,应者如云。卢津源俨然总指挥,运筹帷幄,坐帐发令。那些日子,每天一早,我在微信朋友圈内就会看到他的号令:“新的一天开始了,一轮总攻马上发动。”“四路大军合围,全球五洲同进。”“昨夜无眠,各路豪杰齐聚。”……

适逢春节,他在朋友圈里感叹道:“过了一个特别的春节。为了一个好孩子j牵动了我们全家人,还惊动了我千百位朋友……”

“战斗”结束,卢津源心中那个好孩子,以近3万张选票获得了第一。

这场“战斗”,我也曾参与其中。事后,卢津源在朋友圈里致谢:“你们的支持,是对孩子爱的赐予。”

卢津源对教育事业的关注和支持,由来已久。他是上海市世界外国语小学、中学家长协会的主席,是世外中学家长委员会的主席,是世外小学家长委员会的终身主席。

现在,这两所学校已蜚声海内外。2015年,位于美国华盛顿的一个研究机构,发布了中国大陆500所最佳小学排名,上海市世外小学名列全国第一。最近的一项调查也显示,从这个学校毕业的学生,颇受美国“常春藤”名校的青睐,世外已成为在沪境外人士子女求学的首选,外籍家长都把它作为小孩成长最好的“摇篮”。

笔者当年也曾是世外家长中的一员,与世外中、小学的老师们多有接触,谈起学校的这些荣誉,他们一致感慨,当中有家长们的一份心血。显然,卢津源是这些家长的代表。

在世外小学的一次庆典活动中,笔者亲见卢津源忙里忙外,连一些细节也不放过,身旁陪同的是当时的校长王小平。

其实,为了这两所学校,多年来,卢津源和他所领导下的家委会所做的,远远超出了一般意义上家委会工作的范畴。除了教学,他们为学校做了所能关心到的一切。教师节,他们请老师走红地毯,让老师从心底升起荣誉和骄傲;他们为家长和学校的沟通,建立了多个家校交流平台;他们在学校发起了“微笑行动”,鼓励老师、学生、家长相视而笑,在全校造就了一个笑的环境、笑的氛围……

卢津源对孩子,有着一种近乎天然的关爱。我还曾见他为昆山玉峰实验小学孔维萱的绘画在网上点赞。事后他告诉我,根本不认识这个孩子,只是因为感慨孩子这么小就知道爱国,“了不起!”他的想法是,如果每一个成年人都能把爱国的情结、强国的情结传递给下一代,实现“中国梦”也就指日可待了。

这,就是一个男人的情怀,一个男人的社会担当。

品位源自修养

写卢津源这个人,你很难给他的社会身份一个准确的定位。听说,一些外国政府驻上海领事馆的官员和他打交道时,也常常为确认他的身份而苦恼。企业家,投资人,抑或鉴赏家,收藏家,音乐人,甚至换一种思维——“红二代”?

朋友们都说,他是个跨界极广的人,无论是事业还是修养。

在和他相处过程中,我发现他学养深厚,涉猎极广,可谓六艺概览,博古通今。他自幼好读书,且记性极好,知道的人都说他过目成诵。

卢津源情趣广泛,爱好多多。他好收藏,爱美食,活得很讲究,带着几分似乎与生俱来的高贵。

卢津源为人爽朗,乃性情中人。友朋相聚,只要他在场,必然是中心。他时常信马由缰,发表宏论,广征博引,直抒胸臆,旁边的人往往很难插上嘴。

卢津源交友仗义,但凡聚会宴请,他永远是买单的那一个。他的朋友遍布海内外,彼此有呼必应,肝胆相照。

曾记得,11年前初次见他,是在浦江畔的金茂,只见他一身休闲装束,风度翩翩。谈笑间,有一种绅士的优雅、学者的丰厚。他行事洒脱,为人随和,几句话,一个玩笑,就消散了我与他初次见面的拘束。

他在上海企业家的圈子里也颇有人气。

2015年岁尾,沪港经济杂志社在浦江游艇上搞新年联谊,一船的人都坐定了,三五成群地交流着、说笑着。那天,卢津源到得很晚,游船即将起锚的时候方才姗姗来迟。有意思的是,他的出现,使船上的气氛一下子变得热烈起来。大家纷纷站起身来,忙着和他打招呼,又是握手,又是拥抱。他经过哪儿,哪儿就传出笑声。那风范、那情景,我禁不住赞叹:气场好足好强大!

笔者深知,在卢津源的文化生活里,他最爱的是音乐。

他是音乐的里手,自幼曾拉过手风琴、习过大提琴。“文革”期间,他最大的消遣,就是躲在屋子里听音乐,常听得昏天黑地,忘乎所以。他热爱古典音乐,也与流行音乐同行。不过,他觉得流行音乐的曲式过于简单,缺乏震撼力;而混响的交响乐,雄浑深厚,更符合男人的追求。他谈起音乐来,总是十分忘情,如同一个指挥家在台上介绍身边的歌手和乐队。他可以从贝多芬谈到马勒、德沃夏克、瓦格纳,甚至俄罗斯的肖斯塔科维奇,他能历数大师们的精神内涵和所处时代的文化背景,精粹而生动,专业得让人咋舌。

音乐是他生活乃至生命的一部分,经常地,他会半夜在微信朋友圈里发布一两首他突然发现或特别喜欢的乐曲。“好东西,听!”“最值得听懂的大提琴协奏曲。”“当中一个九度真好听!”“好听,润肺。”“太令人震惊了,完全可以撕裂生命!”“朴实,安静,入神。”

在他家的客厅里,他曾抚着钢琴对我谈过很深奥的乐律。后来听说,有位颇有影响的歌唱家,曾领了音乐学院的学生在他家试耳,一曲终了,卢津源按了按那钢琴键盘上的中央C,笑问学生乐理,学生茫然不能作答。我后来问起这件事时,卢津源谈了他的看法:一个好的歌手,不仅要有好的声音,还一定要懂乐理。

谈到音乐于人生的意义,卢津源的理解则有如信徒般深刻。他“相信耳朵对世界观的影响和改变”,确信音乐能塑造人的灵魂,净化人的心灵,洗涤人的精神污垢——特别是那些内涵丰富、曲式复杂的音乐。言而广之,他认为好人多半喜欢音乐。他呼吁年轻的朋友,亲近音乐,越早越好。

卢津源生活中还有一好,就是收藏。他的收藏涉猎广,藏品丰。笔者曾见识过他的几件藏品,他对这些藏品的渊源如数家珍,见解极深。显然,他追求的不是一般意义上的“搜求”和“雪藏”,而是文化。

他对中国传统绘画理解甚深。他初中时期的老师伏文彦,即是一代书画大家。伏文彦是画坛巨擘张大千的入室弟子,卢津源与之既有师生之情,也有忘年之谊。晚年伏文彦旅居旧金山,每临上海,必居卢家。与书画大师刘海粟,卢津源也有过同处之情,刘海粟曾亲为他的公司题名。

一直以来,沪上画家时常聚会卢家,指点江山,激扬文字,成为上海艺坛一景。朋友们笑谓:这个圈子真正是“谈笑有鸿儒,往来无白丁”!

生活中,他甚爱红酒,深得其中之妙,朋友间,享有“酒皇”美誉;他饮食考究,深谙中西餐饮食之道;他寄情新车,每换座驾,就视为人生一个新的起点;他熟知名牌,了解男人精品世界背后的一个个故事;他生活中亦常与咖啡为伴、雪茄为伍,咖啡予他兴奋,雪茄令他思索。

在男人的世界里,卢津源活得精致;在精致的生活里,他活出了男人的品位。不忘使命

改革开放后,卢津源是最早投入商海的一代企业家。他经营有方j创有大事业。但在我看来,他内心更为痴迷的还是文化。

他的天性多少有些散淡,自嘲对人生并无大的追求。曾一度,有将近十年的时间,他甚至退隐江湖,闭门潜读,书画自娱。他近年重新出山,据说很大程度是因为年轻人的撺掇。其实,这十年,他虽然马放南山,对人生却有了更深的思索,十年间,他对自己的文化积淀进行了一次全面的提炼和提升,重临职场,他对自己的使命,也有了新的要求。

2013年,因朋友再三相求、相邀,他走进了石墨烯的天地。那位朋友一年前贸然投资石墨烯,因缺少经验,不擅协调,造成股东与股东、股东与研发团队、股东与合作伙伴之间的矛盾,项目一时陷入困顿境地。此人深知卢津源的为人和能力,再三说项,期望他能出手,挽救这项事业。

对于石墨烯,卢津源原来也有过研究,了解这种新材料有巨大市场前景。再说,他是一个喜欢创新、勇于面对挑战的人,于是接受了朋友的邀请。

作为管理者和股东之一,卢津源接手这项事业后,首先面临的是如何加速这一新技术成果的市场化,通过精准营销实现市场价值。

他知道,自己面临的是一个新的产业;对于这个产业的管理,没有任何先例可循;做出任何一个决策,都必须科学、缜密。

他知道,眼前这项新技术,尚处于走向市场的前期阶段,如果只是想通过包装概念在资本市场上快速获利,是一种急功近利的思路,对产业的发展有百弊而无一利。

面对企业现状和市场需求,经过缜密思考,他很快理清了各方关系,提出了石墨烯产业阶段性发展的战略思路,明确中试、量产、市场、宣传等各阶段工作重点,让各方抓住核心环节,分清轻重缓急,确定孰先孰后,加快发展速度,并分步付诸实施。

他的经营理念和思路,得到了团队几乎所有人的赞赏和认可。人们夸道:这个新来的老总真了不起,你不能不服!

经过一年多的努力,企业的发展打开了新的局面。在那些日子里,他宵衣旰食,时常白天和工程管理、营销的人谈话,明确他们的工作重点;晚上和团队的科学家通话。好几次,面对研发过程中的困难,讨论几个小时后依然无果。他躺在床上辗转反侧,第二天起床时,突然冒出一个奇思妙想——问题解决了!一而再,再而三,一时在团队中引为佳话。之后,凡遇到难题,大家就会开玩笑地说:“卢总,你去睡觉吧!一觉醒来,问题就可以解决了o”

他的两个合作对象:中科院宁波材料所和中科院重庆绿色智能研究院,对他的能力极为赞赏,尽管后来由于种种原因他退出了这个项目,但这两家院所仍然聘请他为首席产业顾问。宁波、重庆两地政府对他的付出也赞扬有加,多次表示,因为他的工作,使两地的石墨烯研发和产业化发展,上了一个台阶。更有权威专家表示,正是由于他和他的团队的努力,使中国石墨烯研发水平走在了世界前列。

近年来,卢津源的精力和兴趣更多地投向了文化产业、创新产业。他做文化,不是一味赶浪头,追时髦,而是意在引导年轻人创业。

在微信朋友圈里,我了解到了一个与此有关的“野兽派”鲜花的故事。

那是一种高档鲜花的销售模式,被赋予了现代绘画的意蕴。因为有了文化和情调的铺垫,因为定位准、模式妙、创意新,短短两三年时间,他指导的年轻的团队即由网上到实体,把门店从上海的淮海路开到北京的三里屯,品牌名扬全国。他们给鲜花以新的定义,在他们的鲜花世界里,不仅有花香,还有花艺、园艺、家居、咖啡、宠物、诗意……他们卖的已不是鲜花,而是生活方式。

在业界,“野兽派”鲜花被誉为“鲜花中的法拉利”。

我知道,在卢津源文化产业的版图里,“野兽派”仅仅是小试牛刀。“野兽派”成名后,他很快功成身退,把未来的发展交付给了那些有作为的年轻人。

有一位重庆的老领导,也是卢津源的好朋友,曾语重心长对他说:“像你这么有经验、有能力,资源量那么大、创新意识又这么强的企业家,理应为年轻人的创业搭建更多的平台。”这位老朋友的话,与卢津源谋划中的市场布局不谋而合。在我眼中,卢津源现在每一次出手、每一项投资,都有着为年轻人搭台、输送资源的含意。他对我说,今后所做的项目,一旦成功,全面走向市场,即全身而退,把未来的舞台留给年轻人,留给更多人分享。

关于卢津源,我还可以讲出好多好多的故事,我想补充一句:在他轰轰烈烈的人生背后,其实也有许多坎坷、艰辛。但是,无论前路铺满鲜花还是布满荆棘,他始终坚守为人处世的四条标准:其一,不做违背自己意愿的事情;其二,不能越过法律红线;其三,不可突破道德约束;其四,凡事多替别人着想。这四条,看上去不似那些豪言壮语振聋发聩,但细细思量,却处处可以寻觅到高安路文化的影子透出高安路文化的智慧和高雅,若能将此四个方面集大成者,则行大道毋庸置疑矣!

卢津源的兄长卢津平将军曾对他说过一番话,他深以为然——

“也许,上天造人,有着许多分类,一种是天生吃苦的,一种是天生享福的,一种是天生负有使命的……”