紫砂壶艺传承中的陈国良及其意义

赵一心

紫砂艺术是迄今为止得以顺利传承的古老手工艺术之一。以顾景舟为代表的紫砂艺人们,通过艰辛的努力,保证了具有数百年历史的紫砂艺术,顺利走进了改革开放的新时代。此后,紫砂艺术在有史以来现代氛围最为浓厚的时问隧道中,穿行了将近40年,至今依然拥有崇高的艺术声誉和人数广大的使用者和欣赏者。

紫砂艺术在当代的成功发展,是历史文化传承和它自身的魅力使然,也包含着今天艺术家们的重要贡献。著名紫砂艺人、研究员级高级工艺美术师陈国良,就是致力于紫砂艺术在当代传承的一位重要艺术家。考察他的创作理念和实践,可以获得关于紫砂艺术乃至于其它手工艺术繁荣和发展的规律性认识,并对这门艺术的进步和艺术家的生长有所启示。

一、传统为基,把立足壶艺本体作为创作的不移根基

紫砂艺术发展的历史,首先是延续传统的历史。不需要作理论上的探讨,看看紫砂艺术滥觞以来,岁月沧桑,斗转星移,以茗壶为代表的紫砂艺术品,依然透散着来自数百年前的形之曼妙、神之韵昧、气之光辉。陈国良深谙紫砂的根基在于传统,坚定地把艺术创作的立足点安放在崇尚传统、坚持传统之上,在紫砂壶艺的生发之源、创作之道和审美之要等基本方面,继承和弘扬它的核心价值。

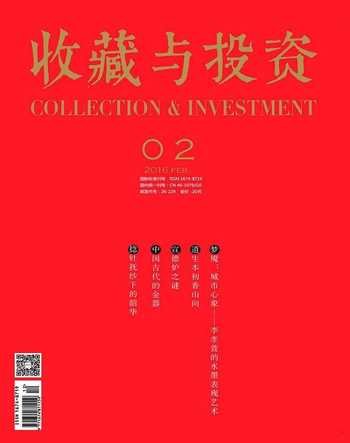

1.坚持实用至上。陈国良对自己的壶艺创作提出了许多审美和技术上的要求,这些要求大多是动态的、变化的,唯有坚持实用性这一原则,是一以贯之的。壶,一定要能用、要好用,这是他的口头禅,也是指导创作的金科玉律。他认为,紫砂艺术尤其是壶艺,不是哪一个人灵光一现的产物,它来源于人们生活和劳动的经验,它的艺术性依附于实用性而存在,是一门由实用升华出来的手工艺术。在艺术创作中坚持实用性,就是坚持紫砂壶艺质的规定性;保证实用性,就是保证生发艺术遐想的根脉;实现实用性,就是实现紫砂壶艺的核心价值。在这一创作理念的指导下,陈国良的壶艺创作始终是围绕实用性展开的,它的基本出发点是,把能够使用的壶做成一件艺术品。这样,紫砂艺术的独特性就被忠实地继承了下来,关于紫砂壶的种种艺术构思和实践便有了基础和规范。在陈国良那里,作为艺术的紫砂壶创作,实用性和艺术性是统一的,它们互相依存,互为表里,艺术是符合实用要求的艺术,实用是形成艺术面貌的实用。一把壶一旦在使用上出现问题,比如出水不畅、握持不顺、使用不便等等,都被视为不成功,不管它的工手如何精致到位,创意如何新颖独特;同时,陈国良心目中的实用性,不仅仅是装得进水、倒得出茶、拿得住壶这样一些最起码的要求,而是追求在艺术状态下的各式壶型,都能做到提拿方便、把握顺手、出水流畅,不因艺废功,实现艺功俱佳。他的作品,不论是传统经典款式,还是自创的壶型,都可以用于日常饮茶,即便像《火乌》、《双管齐下》这样极具形式感和抽象性的作品,同样可以置之茶席,方便使用。把满足实用作为壶艺创作合理的想象空间,使陈国良的壶艺创作具有深厚的生活和社会基础,进而从根本上把握了紫砂壶艺传承的要旨和方向,契合了这门艺术发展的基本规律。

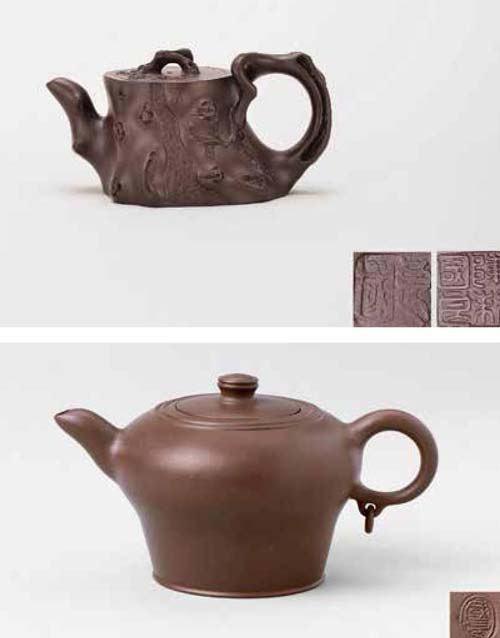

2.坚持传统工艺。任何艺术,都有自身的技术要求和规范,都是通过独特技术最终加以成就的。陈国良在数十年的创作道路上,始终把手工成型作为壶艺创作的主要实践。他认为,紫砂壶艺发展至今,人们之所以没有放弃手工成型的技术规范,即使在特殊的年代,紫砂艺人们仍以不同的方式坚定捍卫这一紫砂艺术的精粹,这不仅因为这一技术规范是历史的传承,也不仅因为它在所有器皿成型中具有独到性,更为重要的是,手工成型是将艺人的思想、手工的工艺和紫砂泥料的物理特性统一于紫砂审美的最好的方式,是发挥艺人主观能动性的最佳手段。他认为,手比任何工具都更接近于心。手的劳动,实质是心的劳动,手的灵巧实质是心的灵巧,没有什么比手工更能直接而自然地体现艺人的创作心境,更能充分展示紫砂的肌理之美和使用之功,更能产生壶艺创作的快感和特有的艺术效果。紫砂艺术,说到底就是手工的艺术,离开了“工”, “艺”就失去了依托。天道忌巧,好东西往往是“笨办法”做出来的。在同一个水准上,手工的含量决定了艺术的含量,进而决定作品的价值。陈国良把对手工重要性的认识,贯穿于壶艺创作的实践之中。迄今为止,他的壶艺作品,大多数是全手工的。对于一些完全依靠手工难以完成的造型,他坚持自制模具,一模一用,同时坚持模具使用中最大限度的手工参与。关于这一点,人们可以从他上世纪八十年代创作的《供春》上得到求证。这一器型是他对传统《供春》进行的具有创造性的改造,在这款壶型上,布满毂纹的壶体表面,为凹凸不平而省略毂纹的大块面所代替。这些充满张力、和谐活泼的块面和它自然温润的肌理,就是借助模具形成的,但所用模具是经过反复研究制成的,壶身块面的变化,更是作者手持模具一点一点用心挤按出来的,创制的全过程都没有离开手工的直接参与。人们公认,陈国良的壶有灵性,毫无疑问,那是手工的魅力,是心手一致的结果。

3.坚持本体文化。紫砂制作,包括它的作品、艺人和行业,本身就是一种独特的文化现象。具体到作为艺术品的紫砂壶,它依然是紫砂文化的一部分,壶艺作品所展示的美,本质的是泥料之美、器型之美、工手之美以及它们背后的艺人思想之美、劳作之美。换句话说,紫砂茗壶的美是由“紫砂”和“壶”带来的,这是壶艺大美之“因”,内美所在。对此,陈国良具有高度的职业自觉和自信。他认为,紫砂文化在于紫砂本身,壶艺创作有没有文化品位,关键是在一件作品中实现泥料、造型和工手的和谐统一,让人们享受到泥料选择的天然之美、赏用相宜的造型之美和精巧传神的工手之美。茗壶可以有装饰,可以引入外来的文化元素,但作为艺人,不能忘记紫砂审美的由来,不能离开制壶而借助外力完成壶艺创作。秉承这一理念,陈国良始终把创作的注意力放在对泥料的研究、对作品点线面的推敲和各种工具的创制上。观察陈国良的壶艺作品可以发现,不管什么壶型,他都注意凸显紫砂在壶艺作品中的核心地位,最大限度地展示紫砂独有的肌理感,让人们从中看到紫砂之状、感受紫砂之质、欣赏紫砂之美。作为以花器制作行世的制壶名家,在最擅长的壶艺创作中,陈国良依然坚持把保持紫砂的原昧和展现紫砂内美放在首位。欣赏他的花器作品,可以发现作者艺术表现的重点还是在展示泥、形、工、用之美上。观察他拿手的《梅桩》,就可以感到这一点。这款作品,形状肖梅而不失壶态,花枝逼真而不掩功用,细节精到而不显累赘,主题鲜明,功用实在,干净利落,美观实用,“壶”的形象和“饮”的功能,没有被“花”所掩盖和削弱,紫砂的材质之美和茗壶的形态之美,得到最大限度地展现。对紫砂以外的其它艺术形态,陈国良抱以真诚的尊重和谦逊,但在学习借鉴中,坚持分清本和末、主和次、体和用,不把别的文化形态简单附加到紫砂器皿上。他认为,艺术是求异的,壶艺创作中引不引入外来艺术形态,要服从壶艺本身的需要,不能为引入而引入,更不能用外来的艺术形态来证明和提升紫砂壶艺的文化属性,否则就是本末倒置、主次不分、体用混肴。他也有一些与书画家合作的作品,选择对象大多是熟悉紫砂艺术、乃至于直接参与紫砂艺术创作的艺术家,如韩美林、程十发等等,其目的也是旨在不损紫砂本身的魅力。

二、进取为帆,把致力壶艺创新作为创作的不竭动力

艺术的生命在于创造,创新是艺术的本质和灵魂。创新本于艺术家的禀赋和能力,源于时代变化带来的环境影响和观念更新。一个真正的艺术家特别是高品位的艺术家,一定是敏感时代变化并将对这种变化的体验带进艺术创作的成功实践者。陈国良就是紫砂艺术界这样一位实践者。虽然他不是唯一紧跟时代步伐的壶艺创新者,但他在实践中形成的创新路径和实践方法,是具有重要借鉴意义的。陈国良壶艺创新,总的方向和价值取向是顾景舟先生倡导的对“形、神、气”三个方面的创造和提升。其方法和路径主要体现在以下几个方面:

1.观念先行。陈国良的壶艺创新成果是得到公认的。在成就他的业绩的诸多因素中,带根本性的一条原因是,他对紫砂艺术的创新发展具有一系列正确的理念和观点。他认为,紫砂艺术要继往开来,离不开开拓创新,继承老一代艺人的衣钵,最重要的是要继承他们对紫砂艺术的深刻理解和永不停顿的创造精神,这是紫砂艺术创新的历史责任;他认为,紫砂艺术自身存在向前发展的理由和空间,这种理由和空间既来源于紫砂的可塑性,更在于人们对美的不断创造和审美视野的不断开拓,这是紫砂艺术创新的不竭源泉;他认为,紫砂艺术创新是一个渐变的过程,是对传统的不断改良和演进,在创新的问题上既不能固守传统、无所作为,也不能抛弃传统、另起炉灶,创新是把当代审美经验和取向有机嵌入传统范式的过程,是建立在深入思考之上的长期艰苦实践,这是紫砂艺术创新发展的本质要求;他认为,艺术的创新植根于大众对艺术的拥抱和艺人对艺术的责任,只要人们不放弃对紫砂艺术的喜爱,从艺者就应该为他们提供源源不断的紫砂审美对象,这是紫砂艺术创新发展的动力所在。正是清醒地认识到紫砂艺术创新发展的内在因素、演进规律和客观需求,陈国良对壶艺创新始终充满着坚定的信心和积极的态度,从而使他的创新实践既激情勃郁又坚韧持久,既脚踏实地又紧随时代,既灵性毕现又贴近生活。在40多年的制壶生涯中,他为人们提供了将近50款自创壶品,其中不少成为当代茗壶制作的经典,为艺界所传移模写,他潜心创作、致力创新的从业态度亦为业内和广大消费者高度赞扬,他每一个时期的创新力作,则成为当今时代紫砂艺术的重要成果为人们所珍爱。

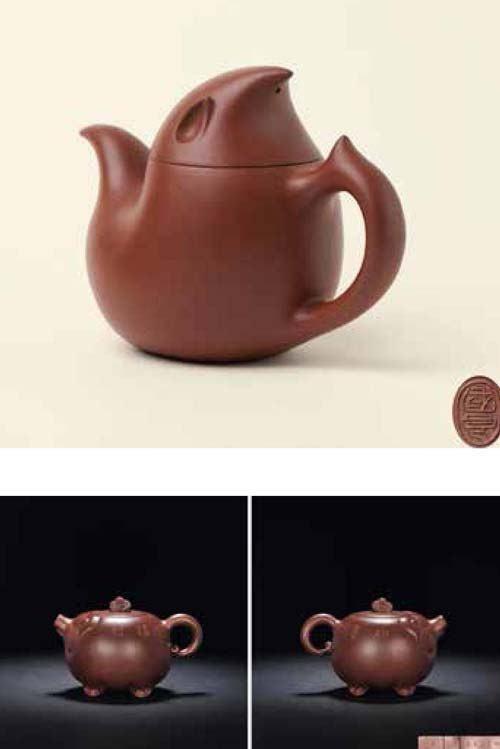

2.设计突破。紫砂材料独特的可塑性,极大地拓展了这一造型艺术的广阔想象空间,形成了形制多样、气象万千的表现形式,这是其它许多手工艺术品难以企及的。正因为如此,设计对于紫砂艺术的创新发展,具有至关重要乃至决定性意义。它不仅是把艺术思想转变为艺术作品的关键媒介,更是紫砂艺术推陈出新的基本实践和实现形式。没有设计和它带来的变化,便没有紫砂艺术的与时俱进。从紫砂艺术肇始至今,明、清、近代及至当代,紫砂艺术的时代性表达及其成就,是以一个个不同于前代的新壶型的诞生为标志的。紫砂壶创制所经过的历朝历代,留下了一大批制壶名家和高手的名字,其中堪称大家者,一定是为自己所处时代提供了新的壶型的紫砂艺术家。陈国良是活跃在当今紫砂艺坛具有设计能力的大家之一。他从投身紫砂艺术创作,便开始了壶型设计的知识和实践的积累,并进行了创新的尝试。早在上世纪八十年代,他就较为成功地设计制作了近10款紫砂作品,并在这些设计中表现出他对紫砂艺术精髓较为深刻的领悟和把握。陈国良说过,紫砂壶艺设计不是简单地拿出几个以往没有的壶型,而是要在坚持传统的基础上,把自己对紫砂艺术的所思所想,尤其是对生活和时代审美变化的感受体现到创作之中。正是秉承这样的设计理念,使得陈国良的壶型设计既具有传统的根基,又呈现鲜明的现代感。以他的名作《劲松灵芝壶》为例,这款典型的花货壶型,无论是灵芝还是劲松的装饰,无论是扁圆的壶身还是高耸的三足,都可以在传统壶型中找到根据,但把它们统一到一个新的体积之中,并用多种色泽的泥料加以表现,就是新的设计。陈国良说,这款壶型的设计,从创新的角度考虑,既有成型和烧制上增加技术难度的追求,也有对强化视觉效果的考虑,同时也顾及了今天的人们对形式变化和清新自然的心理需求。致力于艺术的发现和技术的进步、致力于壶艺审美功能的提升和发扬、致力于当下人们的精神追求和审美情怀,使陈国良设计的一个个壶艺新品,新颖而不离根本、入时而不趋流俗、奇巧而不坠卖弄,顺应了变与不变相统一的艺术发展基本规律,产生了情理之中、意料之外的良好艺术效果。设计的核心价值是创新,为此,陈国良在壶艺创作中,注重与中外造型设计专家的合作,把当代造型艺术新的理念和成果引入壶艺创作,用一些全新的载体,体现紫砂材料的艺术效果,攻克紫砂成型的技术难关。他与中外造型艺术家共同设计的《天山》、《火中陶》、《圆通壶》等新颖壶款,有的成为紫砂艺术现代性表达的经典之作,有的为开拓艺术视野、提升技术水平提供了有益的尝试。

3.难度提升。难度本身不是艺术,但难度是一个艺术家的艺术思想、艺术追求和艺术表现能力的综合反映,也是维持艺术个性的重要保证,任何艺术一定包含难度这一必要条件。陈国良是一位勇于向难度提出挑战的制壶人。他认为挑战难度就是一种进取,攻克难点就会带来出新。人们熟知的“薄胎”,毫无疑问是他挑战材料、工手和烧制等技术难度的一个成功范例。欣赏过他的薄胎作品的人们,一定能被它们传达出来的体态轻盈而状态稳重的反差对比、超常用料而烧结得当的奇巧效果、忌之吹弹而不失功用的异样感受所感染和折服,从而在普遍的紫砂壶艺审美以外,增添一份独特而神妙的紫砂审美享受,进而强化了人们对紫砂及其成型手段的认知和感受。作为紫砂艺人个体来说,难度还表现在技术的全面性。在走进紫砂艺术大门之初,陈国良就明确表示,紫砂器皿可以分出光素器、筋纹器和花器,但紫砂艺人不能分为光素艺人、筋纹艺人和花器艺人。紫砂艺术具有整体性,它是由紫砂泥料这一特殊材料和手工成型这一特定制作方式造就的,具有自身的创作规律和审美特点,不论何种器型,本质的要求乃至基本的技术规范是一致的。一个紫砂艺人如果只会做某一类器型,甚至只会做某一两款器型,不是没有真正领悟紫砂艺术的真谛,就是缺少必要的能力和本领。陈国良最早从事的是花盆、挂盘等紫砂器物的制作,自上世纪八十年代初走上壶艺创作的道路,便把创作的目光投向各种器型。在许多人的眼中,陈国良是一名花器高手,殊不知他制作的《掇球》、《僧帽》、《一粒珠》等经典光素器,都是当下同类壶型中高品位的精品力作。陈国良认为,作为艺术品的紫砂壶制作,工手的周详到位和精细入微也在一定程度上体现技术难度,但最为困难的是,把艺人的创作思想和作品所要展露的意蕴具象化,也就是“神”和“韵”的表达,这需要高超的艺术想象力和出乎自然的指尖点化本领。这方面,陈国良的代表作《一帆风顺》是体现难度的一个范例。《一帆风顺》壶体由船头、风帆、浪花和缆绳四个部分组成,它的难度在于,以船头为壶嘴,风帆作壶身,浪花成壶把,缆绳当壶钮,把这些十分具像的物体,组成带有浓重抽象意味的、表现“进取”、“向前”、“顺利”等意蕴的“海风中的帆”,可以说是借具像构成抽象、用静物宣示动态、以有形表达无形的一件艺术精品。它充分体现了作者在整体构思、位置安排、比例搭配、形态表现等方面极高的艺术想象力和对材料、工具的把控能力。尤其是,在静态的壶身成功表现出船帆在海风鼓荡下产生的动感,显示了作者心手一致,有感而发的艺术表现和细节处理能力。这件作品多有仿者,但不要说神似,即便是形似者都难得一见,这是因为难度这道坎不是轻易可以逾越的。

三、品质为上,把实现艺术精臻作为创作的主要标准

紫砂艺术之所以长盛不衰,一个重要原因是,从事这一艺术创作的艺术家们,在持续不断地为人们提供赏心悦目的艺术精品。正是这些艺术精品,留住了人们对紫砂艺术发自内心的热爱,激发了人们对这门艺术的无限遐想和不竭追求,营造了广泛而持久的紫砂艺术市场。无论是艺术的发展还是市场的繁荣,都需要质量的保证和精品的护航。陈国良深谙其中的道理,数十年来坚定走在重质量、出精品的创作道路上,用一个个精品力作,为紫砂艺术也为自己的创造性劳动赢得良好声誉,同时也在需求侧为紫砂艺术的传承创造了必要条件和群众基础。

1.用艺术赢得名利。陈国良认为,紫砂制作尤其是茗壶的制作,对社会来说是物质和精神生活的需要,对匠人来说就是谋生的手段。有史以来的绝大多数紫砂艺人,做壶就是为了维持生计,今天也是这样。因此,紫砂从艺者不用讳言市场,不用回避名利,关键是要靠作品说话,靠艺术成就赢得市场和名声。陈国良首先用纯粹的劳动投入回应这个道理。从事壶艺创作几十年,他始终坚持亲工亲为,几乎把全部的工作时间用于作品的设计和制作,只要在宜兴,人们便可在工作室看到他埋头创作的身影。他认为,人们花钱买到的陈国良的壶,一定出自我的手工,否则就对不起消费者,也对不起自己的良心。尤其是面对喧闹的市场,面对五花八门的赚钱捷径,陈国良不为所动,恪守一个艺人的本质和本分。他的每一款创新壶型,都是市场追捧的热门货,都可以为他带来丰厚的收入回报。但他不为逐利而放弃艺术,最热门的壶型都不搞批量生产、重复定制。人们可以看到,在成功推出新的作品之后,他又投入了下一轮的设计和创造。这是陈国良的厚道,更是他的睿智。因为他懂得每一次简单的重复,都是作品艺术份额的减损,是对市场和受众的不负责任。对重复和批量的排斥,就意味着对创新的增量要求,这就使得创造性劳动成为陈国良的壶艺制作的常态,而长年不辍的创造性劳动,使陈国良成为一个以艺术创新能力高超闻名的壶艺名家,他的每一次创新,都给人们带来有别于以往和他人的壶艺审美享受,并体会到紫砂艺术创造的无穷魅力。他创作的《天池》、《三羊开泰》、《高南瓜》等作品,已经成为人们心目中陈国良的艺术符号,他的艺术声誉和作品价值,也伴随艺术精品的不断推出而茁壮成长,这也是人们把他的作品称为“绩优股”的道理。

2.用个性彰显成就。陈国良认为,紫砂艺术和其它艺术是一样的,只有确立个性,才能自立于艺术之林。他常说,像徐悲鸿、吴冠中、钱松岩这样一些大艺术家,他们的作品不管放在哪里,都能让人们一望而知,就是因为他们的造型、线条与众不同,具有强烈的个性。顾景舟、何道洪等大师的作品也是这样,摆在那里,就知道是他们手中的活儿。对个性的肯定和崇尚,是陈国良壶艺创作的重要思想引领,而形成较为鲜明的个性,则靠他几十年从不停顿的探索和实践。他认为,个性对于艺术不可或缺,但个性的形成并非朝夕之间,它包含着艺人对艺术的理解,体现的是按照这种理解进行的长期摸索和锤炼,个性的形成是一个自然成长的过程,它是思想和劳动结合孕育的孩子。陈国良还认为,对于紫砂这样一门具有较长历史传承的手工艺术,历代高手名家用他们的智慧和创造,矗立起一座座艺术的高峰。要在传统的基础上做出个性,对艺人的艺术思维和能力水平都是极大的挑战和考验。为实现个性鲜明的价值取向,他致力于传统经典的再创作,把师承的何道洪先生张力十足而不失厚朴沉稳的风格,融入经典壶型的制作,为《石瓢》、《梅桩》、《龚春》等传统名器带来了大气之美、霸悍之美;他高度重视手工制壶自然性的把握和呈现,把几十年练就的娴熟手工技艺,演化为心手合一的随机点化。无论是光素器还是花器、筋纹器,只要仔细品鉴,都能发现手工制作灵巧而自然的痕迹。尤其是花器的细部,能看到那些似与不似之间的枝蔓茎叶和草虫生灵,看似粗拙实则灵动,看似随意实则用心,能清晰窥见作者的匠心独具和工手独到;他着力追求作品形的正大和谐,讲究线条过渡的自然流畅,讲究块面结合的匀称合理,讲究整体造型的浑然一气,从而使作品呈现舒展、稳重的气象。大气而不失灵性,严谨而不失自然,轻盈而不失庄重,陈国良作品的艺术韵味兼具吴楚姝丽与燕赵佳人之优长,给人以娉婷而不失端庄之美,舒畅隽永,中和堂皇。

3.用公认作为标尺。艺术具有私人性,而艺术标准则具有社会性。陈国良在壶艺创作上的成功,一个重要原因是,尊重大众在紫砂艺术发展中的重要地位,尊重具有普遍意义的审美价值取向,尊重生活是艺术的源泉的基本规律。他认为,紫砂艺术诞生于民间,植根于民间,广大群众既是紫砂作品最广泛的享用者,也是紫砂艺术最重要的评价者。一件紫砂作品好与不好,不能是艺人的自说自话,而必须由包括同行在内的大多数使用者、品鉴者来评说。只有获得大多数人的接受和认同,艺人和作品才有扎实的根基和真正的市场。陈国良还认为,尊重大众,接受大众的评判不是从俗,因为具有普遍意义的大众审美,是一个时代审美经验的结晶,是经过扬弃取得的审美共识,真正的大众审美是健康的、向上的、艺术的,问题是艺人如何创作出契合大众审美的作品。在这些认识的支配下,数十年间,他始终坚持人们对紫砂壶作为实用器物的基本造型要求,注重关照人们崇尚中庸和谐的感知习惯,尽力表现人们广为喜爱熟悉的物象形态,努力实现人们追求发展变化的心理需求,并把这些对大众审美的关注融为一体,创作出符合多数人审美要求的壶艺作品。考察陈国良的壶艺可以感受到,他的大多数作品是人们熟知的传统款式,虽然程度不同地有所改良和改进,但大多保留了基本形态,使之符合人们传统的使用和欣赏习惯;他的创新之作,题材大多源于民间,《冬瓜壶》、《南瓜壶》、《西瓜壶》、《北瓜壶》、《佛手壶》、《生肖壶》等等,虽然具有众多独创性的元素,但传达的是风土人情,使之贴近人们的生活、走近人们的心灵;他的那些现代感很强的作品,虽然讲求设计感和抽象性,但大多形象清晰,表达明确,功能健全,使之能为人们所认知、理解和接受。尊重大众、贴近大众,使陈国良的壶艺创作始终走在来自民间、服务民间的正确道路上,保持了紫砂艺术的传统和纯正,最终得到人们的普遍赞誉和喜爱。