捻针抚纱下的韶华

吕元

若山河破碎,人去留空才是,可山河仍在,故人去了何处?那年,绣庄作坊遍街,而今屈指可数,门可罗雀。康熙《澄海县志》记载:百金之家,妇女不尽其出;千金之家,妇女不行。勤于女工,帛虽盈箱,不弃其治麻。”今绣色仍在,可绣娘何在?只道物以稀为贵,可是贵又有什么意义,若是存世一件,岂不孤单!我们只能向世人倾诉它们的故事,找诚心之人在缝花年岁月里陪伴。

刺绣之发展一发绣

发绣以其独特的魅力,被誉为“东方一绝”。这门根植于生活土壤的民间手工艺术,是利用头发作绣线来绣制绣品的一种传统绣种。因为我国古代仅用黑发刺绣,故亦称墨绣。由于发丝可以经耐岁月,千年不腐,这就使得发绣作品可以流传千年而不变。早期绣制人物、山水和建筑物等,白底黑丝,以质朴取胜。现代发绣运用彩绣、画绣结合,其色彩柔和,具有古朴典雅的风格。发绣作为非物质文化遗产,近年来不断地展露出独特的地域文化特色和艺术价值。

发展沿革:

发绣艺术发展至今已有1300多年的历史。据现有史料记载,发绣源于唐代。最初主要是一些虔诚信女剪下青丝绣制宗教题材的绣品,如“观音像”、“如来佛”等,以示诚心。宋代发绣在民间逐渐兴盛起来,据朱启《女红传征略》记载:“宋有孝女周孝慈,法名贞观,六岁而孤,年十三又丧母,痛无以报,遂结茅洛塘,于佛前矢心精进,刺舌血书《妙法莲华经》,手擘发而绣之,历史二十三年而竣。”

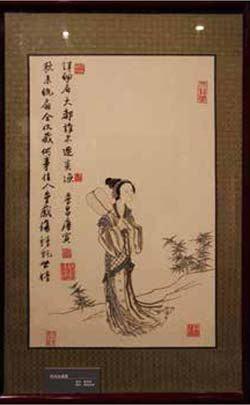

宋元时期,经济发达,文化昌盛,士大夫生活奢华,崇尚刺绣,朝廷里设置绣画专科,汴梁城内设立文绣院,绣与画在宋朝富贵奢靡的风气下融和起来。民间发绣工艺也随之进入朝廷。现存世界上最早的发绣相传为南宋皇帝赵构之妃刘安所绣的《东方朔像》,藏于英国伦敦博物馆。元代继承了宋代遗风,著名女画家管仲姬画绣结合的“观音像”,观音菩萨栩栩如生,其发丝、眉毛、眼睛等部位均用人发精心绣制,效果细腻清晰,现藏于南京博物院。元末明初之际,农民领袖张士诚兵败苏州,大量身怀绝技的苏州手工艺人流落江苏东台地区,带来了精湛的苏绣工艺,继而推动了东台发绣的生产和发展。

明清时期,发绣以人物、佛像题材为主,在色彩、内容和品种上有了深层次的发展,也是东台发绣随之发展的繁盛时期。据记载,明代顾绣为了绣出极细的线条,通常将头发分擘成三四支,《顾氏七襄楼发绣人物图》所用发丝仅有0.03毫米粗。清代发绣作品有道光五年陕西总督杨延春之女的《水月观音》,为成都文殊院所藏。这些传世发绣珍品“细若纹睫,侔于鬼工”,堪称绝品。

晚清至民国时期,这一艺术奇葩在各地区逐渐衰落下去。“文化大革命”时,政治运动使大批苏南画师、艺人、绣女下放到东台,却挽救了发绣这门濒临失传的手工艺术,使几成绝响的古老艺术重新焕发了青春,绽放出异彩。而今,东台作为中国发绣艺术之乡,又开辟了中国发绣工艺的新纪元。目前中国发绣已传遍五大洲100多个国家和地区,在数届国际博览会和民间艺术博览会上屡获殊荣。

制作工艺:

发绣是以苏绣为基础,选用优质秀发,利用头发坚韧不腐、色泽经久不退的特殊性能,加之头发黑、白、灰、黄、红和棕的自然色泽,以及细、柔、光、滑的特性,经特殊处理后作为绣线,以针代笔,以发代丝,在丝绢上运用多种针法绣成的手工艺术。作品绣制技法精湛,制作工艺繁复,通常用滚、旋、缠、套、接、切、扣和虚实针等数十种针法相结合,以期达到平、齐、细、密、匀、薄、和、顺、光的艺术效果。

发绣艺术家近年来不断推陈出新,在原来“双勾”手法的基础上再用国画色彩衬底,然后用染过的彩发进行刺绣,由原来的墨绣发展到润色绣,实现了“色中有墨,墨中显色”的效果,丰富了发绣艺术的色彩表现力,给人以高雅别致的艺术情趣。经过绣制技法的不断探索,作品目前分为单面单色绣、双面单色绣、单面晕色绣、双面晕色绣、双面异色绣等多种表现类型。不仅如此,作品做成桌面画、册页、镜片画芯和挂轴等,无论小型绣品还是长卷巨作,均各具风采。所用画作主题多样,包括中国山水画,中国书法,人物画像,动植物写意等,颇富东方艺术气息。

刺绣之创新一一精微绣

精微绣是江苏省无锡市的汉族传统美术工艺。无锡地处江南水乡,盛产丝绸,无锡的刺绣简称“锡绣”,发展相传有2000多年,特别在明清时期,锡绣盛兴,家家有绣棚,是曾经广泛流传的汉族民间工艺和家庭副业。在长期历史发展过程中,创造了丰富多彩的针法,积累了不少优秀的传统技法。曾在第一次南洋劝业会上获得金牌。解放以来,特别是1981年以来,对“锡绣”进行研究,并在继承传统针法的基础上创新,创造了精微绣。

精微绣的艺术特色主要表现在卷幅微小、构思巧妙、绣技精湛。今锡绣已经和绘画一样,是代表一种历史传承的技艺,保护它就是保存一种人类历史的印记。

制作工艺:

精微绣顾名思义是精致微小的双面刺绣,精微绣的艺术特色主要表现在卷幅微小,构思巧妙,绣技精湛。与一般双面绣相比,其用针、用线、用料、用色更为讲究,技术要求更高、难度更大,刺绣细部时甚至要将一根丝线细分到七十至八十分之一。一幅作品从绘画设计开始,要先将画白描在纸上,再描到绢面上,然后配针法、配色。作品往往在很小的画面中,精心构画丰富多彩的文字和图案,经由刺绣艺人用双面绣技法精工绣制,无论细若蝇毫的文字,还是寸人豆马,都显得形神兼备、意趣无穷,令人爱不释手。人物服饰上所绣花纹和字体,须借助放大镜才能看清。

发展沿革:

作为一种古老的汉族民间艺术,精微绣是根据唐代苏鹗著《杜阳杂编》卷中文字记载的启发,经过反复研究、探索、试制发展而来的。精微绣已作为无锡刺绣的特色,闻名海内外。

干百年来“女红”均为实用品刺绣,以折枝花果、吉祥图案为主要题材,有戳纱绣(回文彩锦绣)、挑花绣、堆纱绣、列针绣等刺绣针法。刺绣家丁佩于清道光元年刊行我国第一部刺绣专著《绣谱》,书中写道:“昔年春日,舟过梁溪,斜照满山,风光成彩。”回家后立即用“退红绒参以牙色,绣成遥山一桁”,只见“山椒新绿成林,溪中碧水鳞次”,“顿觉耳目一新”,不禁自叹“此画家所未到也”。由此诞生“观赏绣”:一种格调高雅,充满艺术意趣的“闰阁中之翰墨”,世称“闰阁绣”。

清光绪二十三年(1897)春,李佩黻、李韵和妯娌创办“锡山绣工传习会”,于北门泰定桥王敬修堂宅内和南门三下塘华氏延绿阁开设两处传习所,至翌年共有102位少女人会学习刺绣。其中有慕名而来的日本女士金原村子、美国女士孙宗彭。李氏妯娌的丈夫华文川、华文汇兄弟,均善书画,主张以画入绣,“通画理而刺绣之技乃工”,据此自编讲义《刺绣篇》和《修身篇》,创“填色稀铺法”、“轮廓切马鬃法”,使中国传统绘画中的大面积烘染和远景在绣品上再现。1908年,清农工商部以“精制绣品、新法改良”,授予李佩黻特设一等奖牌。其时,无锡竞志、振秀、鹅湖等多所女校也开设刺绣科。1908年以后,锡绣作品先后获天津实业劝工场银牌奖、比利时布鲁塞尔万国博览会一等金牌奖、意大利都阆万国博览会金牌奖。1910年,清农工商部在南京举行“第一次南洋劝业会”,“锡山绣工会”20人获团体金牌奖、荡口华璂获个人金牌奖,还获78个银牌奖,奖牌数居全国之首。1915年在美国旧金山“巴拿马太平洋万国博览会”上,“无锡全邑得奖五十种,得奖之多几与省会相抗衡”。锡绣全盛期由此形成,“锡绣盛称于世,不惟国人知之,薄海内外靡不知之”。

锡绣代表人物华璂(1869-1940)出身于荡口华氏世家,有深厚的书画家学渊源,她的风景绣以西洋绘画为稿本,大胆突破传统针法,运用独特的列针法、琐和针法,绣线用多色绞合,不拘泥于密针细线,通过数百种色线呈现明暗层次和天地万物中的自然光彩。她的针法是为苏绣“乱针绣”之先导。她编著的《刺绣术》于1938年由商务印书馆出版,10年间共发行4版,其艺术理论与李佩黻“绣工会”所编讲义《刺绣篇》一脉相承,强调“新绣法通于画理”,而又有发展,提出“其要在合光线”,准确把握透视。在中西文化交流中,锡绣自觉地获得了创新发展。

1959年,无锡市工艺美术研究所锡绣研究组系统整理了锡绣的百余种传统针法,并于1981年创制“精微绣”,迎未了锡绣艺术史上的第二个鼎盛期。进入二十世纪九十年代后,受市场、体制等因素影响,锡绣渐渐从高点滑落,其突出表现之一就是人才的流失。

成立于1958年的中华绣品厂当年曾是锡绣的生产大户,该厂是在合作社的基础上建成的,厂里有一批刺绣老艺人。1973年,中华绣品厂设立技校,招收了几十名学员。当时有六个学员跟老艺人华慧贞、陈希清、华织素学习刺绣,其中就有后来的精微绣名家赵红育、吴鸣文等。改革开放后,中华绣品厂作为开放单位,经常有外宾参观。为适应发展旅游事业的需要,该厂在七十年代末招收了一批员工,其中有二三十人专门从事刺绣工艺品的制作。十多年之后,来参观的人少了,绣品自然也就少生产,从事锡绣的人数至1993年便锐减至五六个人,到1995年更是一个不剩。

赵红育、吴鸣文、张铭、曾友华、李军等几位锡绣传人,均没有正式收过徒弟。有人称,即使自己愿意教,恐怕也没有谁想学吧,何况“师傅”都自身难保,学会了出路在哪里?

上述状况产生的原因由于身处社会转型时期、生活节奏加快、审美情趣多样化等各种因素交互作用的结果。要绣一幅精美的作品,它耗时长,属于劳动密集型产品,又有一定的技术含量,劳动力成本一直在提高,所以绣品的售价较高。与此相对应的是,锡绣的价值主要体现在观赏、收藏方面,而一般老百姓还尚未到大量消费文化产品的阶段,加上外销又不畅,这就导致绣工工资低,绣工待遇不高则只能改行。

不少人对刺绣技艺后继乏人而深感忧虑,中国工艺美术大师赵红育就曾说“人未亡,艺将绝”,这话似乎有些危言耸听,很大程度上倒是真实的写照一一刺绣和全国其它许多民间艺术一样,在生存和发展方面遇到了前所未有的挑战,虽说未到“最危急的时候”,但正在孤独老去却是不争的事实。刺绣技艺不仅是继承,更要延续和挖掘传统技艺,怀着宽博得胸襟,在传统民间刺绣的基础上,继承“以新意运旧法”。不断探索与实践,发扬民族传统。