思玉者 说文解玉系列二

玉学院

“玉”比“王”多一点,难道它们之间有什么关系吗?不少人说“玉是王者腰上的一件佩饰”“皇帝才配白玉”……似乎诠释了两者之间的确有关系。那就是说古时候玉只跟皇帝、王者有关系,是他们才可以拥有的。这些说法还写进了高校的教材里。还有的人说,王很厉害,一点加在上面就成为当家做主的“主”了,点在右下就成为让人向往的“玉”了。其实,这实在是个天大的笑话,切莫望文生义。今天我来说说玉字。

一、玉

王(Sù),从玉从、(主)。不少词典上认为是从王从、,这是不对的。《说文》:“王,朽玉者,谓玉有瑕玷,故从玉加点以象形。”这似乎诠释了无瑕不是玉。点在隐蔽处就是好玉,在上面外面则为瑕疵,所以《康熙词典》有“王玉不辨”之说,形象生动。王还有一个意思为琢玉的工匠。可以想象,琢玉者拿着有瑕疵的玉,首先考虑是“挖脏去绺”还是“巧雕”,甚至“化腐朽为神奇”,引申出“玉工”也顺理成章。虽然现在已经不太用这个字了,不过用来诠释玉文化倒蛮有意思。

玉王有别。在甲骨文中就都有“玉”与“王”,但是字形和意思却完全不同。甲骨文中的玉是一串玉,像现在的“丰”字,后来去头掐尾与现在的“王”字一样。直到隶书才加上一点。玉字的原意是一串玉石或者玉佩饰的意思,也有三横一竖沟通天地的原始内涵。“王”,金文中有“王”的写法,是带柄的斧头或者钺,底下一横是圆弧形的刃,后来演变成“王”,像现在的王字样子,但是上面两横靠近,底下一横与中间一横间距较大,表示上面两横是斧钺的柄,区别于当时三横等距的“玉”字。王字的本意是帝王具有杀人的权力。“玉”和“王”在文字演变到了汉隶的时候都成为了三横等距了,为区分两者,就在原玉字上加了一点为新“玉”字。也就是说,玉王这两个字本来没有关系。

玉字类型。由于玉文化的悠久历史,大部分王字旁字属于“玉”字,随着时间的推移,有些玉字已经没有了玉的内涵。玉字大多呈左右结构的“玉字旁”,从字体看“斜王”旁,其实是叫“斜玉”旁。比如“理”“琤”,最早分别是“治玉”、“玉的声音”的意思。不过不少词典没有把斜玉旁的玉字列入玉部,这是不恰当的(港台的词典没有这种情况)。而玉部只有“壁”“玺”“璺”等寥寥数字,大多为上下结构。上下结构的玉字还有“全”“弄”等还不在玉部或者王部,本意是“纯玉”和“玩赏玉”的意思。但少量王字部首的字并没有玉的内涵,主要是王字演变而来。比如“皇”(皇字金文“皇”,下面是王,而不是玉,本义是带烛台的、点燃的蜡状,具有光明的意思),并不像有人说的“皇上用白玉”的意思。玉润的润,来自闰月的闰,表面王在门里行礼(《说文》:“告朔之礼,天子居宗庙,闰月居门中。”),不要理解为因为玉的温润。还有匡、枉等等不是玉源的字,不一一列举了。

无玉不成国,现在国家的“国”里面有个“玉”。从字面上看我们可称为“玉之国”。但原本国字与玉并没有关系,属于新“国”字,甲骨文中的“国”为“戓”,是带戈的士兵保卫一方疆土的意思,后来金文和小篆把“或”放在“口”内成为圜。一直到解放后的文字简化,才使“國”简化为“国”。不过当今从字形上解释为“无玉不成国”也无可厚非。

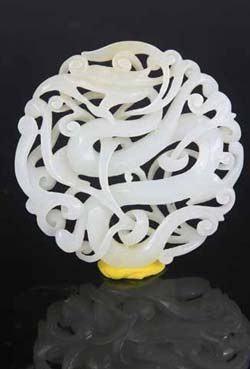

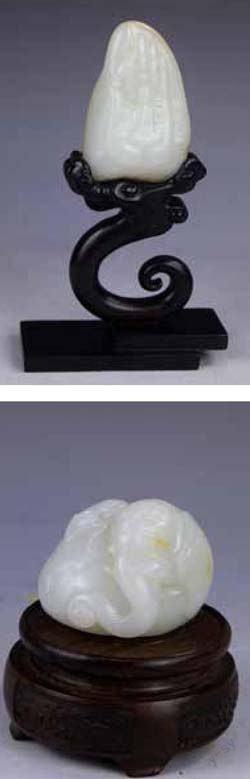

二、珮

佩,既是名词又是动词。玉痴皇帝乾隆在梳理故宫玉佩的时候,有感而发,将佩的名词性去掉,提出“佩”与“珮”的区别。前者为“从人为带”,也即佩带(戴)之意,表示一种行为动作。后者“从玉为器”,认为是一类器物的名称。因此,“玉佩”该用“玉珮”,佩戴才用佩。比如,他特别重视斧形珮,提出该巩有“所能取断喻廉贞” “玉喻其温润斧喻刚”之义,这是作为一个皇帝才具有的独特视角。乾隆帝不愧为玉痴皇帝,他对清宫玉珮进行了大量的考证和记述,抒发了不少个人的见解。不过作为玉珮,西周的应用已经到了极致。

古之君子必佩玉。出自《礼记一玉藻》:“古人君子必佩玉,右徵角,左宫羽,趋以采齐,行以肆夏,周还中规,折还中矩,进则揖之,退则扬之,然后玉锵鸣也。故君子在车则闻鸾和之声,行则鸣佩玉,是以非辟之心,无自入也。”古之君子佩玉,然左右合音、快慢合乐、转合规矩、进退揖扬,不但精微,而且诗意。古人思理的精微之处,我们这些粗疏的今人已难以领略。

君子无故,玉不去身,君子于玉比德。这同样出自《礼记-玉藻》:“君在不佩玉,左结佩,右设佩,居则设佩,朝则结佩,斋则綪结佩而爵韨。凡带必有佩玉,唯丧否。佩玉有冲牙;君子无故,玉不去身,君子于玉比德焉。天子佩白玉而玄组绶,公侯佩山玄玉而朱组绶,大夫佩水苍玉而纯组绶,世子佩瑜玉而綦组绶,士佩孺玟而缊组绶。孔子佩象环五寸,而綦组绶。”结佩设佩、带佩组绶、各色玉种、颜色搭配,君臣辅佐、等级森严,并且文中内涵丰富,今人已经难以深刻领会而完全解读。

三、璺

璺wèn,是与玉有关的一个上下结构的字。现在用的少了,但有句俗语人人皆知,就是“打破砂锅纹璺到底”,原本此语中是这个“璺”,而不是“纹”。后来此俗语变成了歇后语:“打破沙锅一一问(纹)到底”,意为刨根问底,与俗语意思有别。其实,璺本来是玉上面的裂纹,后来才引申到陶瓷、玻璃等其他器物上的裂纹。至于在歇后语中何时将“璺”变成“问(纹)”的,就不得而知了。

那么和田玉上的裂纹与陶瓷上的裂纹有何区别呢?由于和田玉的裂纹与其特殊的结构密切相关,它的纤维交织结构或短柱毛毡状结构类似织成的布一样,不容易撕裂、折断,即使受到较大的冲击,它只会在薄弱的地方开裂,而不是整齐划一地断裂。若是完全断裂,断面也是不规则参差状的,这在玉石学上称为参差状断口。而陶瓷断裂的纹路是直线型且断口是平坦状的。所以,和田玉的裂不会“璺到底”,断面不会是光滑平整的。而陶瓷就没有这样坚韧的品质,当受到打击时就会“璺到底”,日常我们把它的意思演绎为“问到底”,本旨内涵已经完全不一样了。

四、巫

巫,甲骨文和金文都是“巫”,为横竖两个王字的垂直交叉,再后的篆书演变为工字两边两个舞人,更加象形为巫师“持具做法”。在汉隶之前,三横等距的王字实际是玉字。两个玉字垂直交叉,可以理解为巫做法时转动法器的形式,也会意为玉通入神两界的内涵。特别是郭沫若先生认为,巫就是取象于两玉垂直交错。这表明中国古代巫师以玉为灵物,与神来沟通,也就是诠释了古代文献中“巫,以玉事神”的本质内涵。与巫有直接关联的还有“礼”和“灵”两个字,也与玉密切相关。繁体礼为“禮”,右边是礼器豆上面放有两串玉,是更加形象的“以玉事神”。王国维《释礼》中说: “殷墟卜辞中所见的礼字初文,象二玉在器中之形,左右行礼以玉”。灵,繁体“靈”,把巫与玉等同起来。《说文>:“灵,灵巫也。以玉事神。”《风俗通》:“灵者,神也。”《楚辞九歌》说:“灵连蜷兮既留”。王注:“灵,巫也。”直接将神、巫、灵、玉的关系表述清楚了。

从当代考古学和文献的考证,在史前社会,高度发达的玉文化,原动力来自入神沟通的强力要求。因为远古人们靠天吃饭,谁能与天沟通,能看天象,确定部落大事,谁就是氏族首领。后来演变为天子、替天行道。所以,我们对史前玉文化称为巫玉,与其后的王玉、民玉相对应。迄今为止发现最早的、距今8000多年的兴隆洼文化玉块,是耳上的配饰,其用意除了美观及显示身份外,还能够更加有利于聆听神灵、上天的旨意。同时,在兴隆洼文化二次墓葬中还发现用玉块嵌入眼眶中“以玉示目”的功能,进一步证明了让玉全方位服务于入神沟通的途径和方式。随后的红山文化女神庙中的女神也以玉做成眼珠,达到与神沟通的目的。大约距今5500年前,两地相差几千公里的辽西红山文化和安徽凌家滩文化出土的玉人(巫师),以相同的手势在做法。所以,玉一定是巫、首领们使用的最主要的、最有效的通神工具。

现在的简化字“巫”、 “礼”、 “灵”等字已经不带玉的影子了,这些玉字还有不少。比如圭,一种玉礼器;扬(楊),双手捧玉上举对日颂扬状;奉,双手捧一串玉;丰(豐),礼器豆上面放两串玉,与“礼”相类似。