少数民族大学生在内地高校的融入状况及干预策略研究

徐静

摘 要 为了了解少数民族大学生在内地的融入状况,本研究以江苏省三所高校的新疆维吾尔族大学生为调查对象,探索他们在社会心理和文化两方面的融入现状。结果发现,维吾尔族大学生在心理和文化方面的融入现状不容乐观。本文将运用小组工作方法从社会心理和文化融入两方面帮助新疆维吾尔族大学生重建社会支持网络,使他们在社会心理及文化环境等方面尽快的融入内地学习生活中。

关键词 少数民族大学生 社会融入 小组工作 社会支持网络

中图分类号:G645 文献标识码:A DOI:10.16400/j.cnki.kjdks.2016.07.089

Abstract In order to understand the minority college students in the mainland into the situation, this study three colleges and universities in Jiangsu Province in the Xinjiang Uygur students as the research object, explore them in social psychology and culture into the current situation. It was found that the status quo of the integration of the psychological and cultural aspects of the Uygur College students is not optimistic. This article will use the group work from social psychology and culture into two aspects to help university students in Xinjiang Uygur reconstruction of social support networks, make them in social psychology and cultural environment as soon as possible into the interior life learning.

Key words ethnic minority college students; social integration; group work; social support network

0 前言

自上世纪70年代开始,为促进少数民族的发展,国家开始逐步重视对少数民族人才的培养。为鼓励少数民族学生继续深造,对少数民族学生实行高考优惠政策,如录取降分、区域性加分等,吸引越来越多的少数民族学生来内地就读,为内地的高校教育增加了新的元素。据2011年国家统计数据显示,内地高校的少数民族学生已经超过7万人,分布在全国300多所高校中。与此同时,少数民族大学生在内地的心理和文化融入等问题也越来越受到关注。

1 数据与方法

1.1 数据来源

本次调查对江苏省的三所高校——南京大学、苏州大学和徐州矿业大学的50名维吾尔族大学生进行问卷调查,研究对象涉及各个年级,其中大一6人,大二21人,大三11人,大四12人。共发放调查问卷 50份,收回47份,有效问卷47份,南大、苏大和矿大分别是11份、16份、20份。样本构成情况为男生26人占样本总体的55.3%,女生21人占总体的44.7%。

1.2 研究方法

本次调查主要使用的是问卷法。问卷包括个人信息和所在学校所遇事情的难易程度两部分方面,这些题目主要针对社会心理以及文化两个维度展开。为确保调查的信度和效度,此次问卷调查采用无记名方式答卷。首先通过对维吾尔族大学生的观察,初步发现维吾尔族大学生在社会融入方面存在问题,又经过对大量文献的总结,决定从心理以及文化两个维度进行研究,继而通过滚雪球的方法把问卷发给南京大学、苏州大学和徐州矿业大学的维吾尔族大学生进行调查研究,最后通过论文的总结分析把维吾尔族大学生的社会融入状况呈现出来,以小组工作为工具解决他们在融入中存在的问题,为其构建非正式的社会支持网络,促进少数民族学生尽快适应内地环境,融入新的生活。

2 分析结果

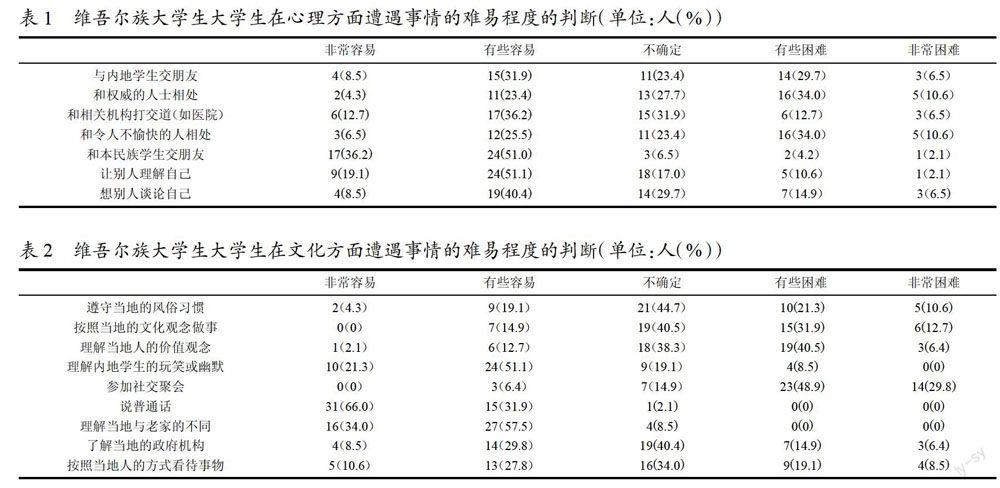

为了了解到这三所高校内的维吾尔族大学生在心理以及文化方面的融入情况,问卷设计了让被调查者描述了Ta所在城市、学校可能会遇到的一些事情,按难易程度从“非常容易”至“非常困难”,选择一个符合Ta感受的答案。

2.1 心理融入

针对心理融入方面(见表1), 分析数据发现,关于“和令人不愉快的人相处”的问题,34.0%的被调查者认为有些难度,甚至10.6%的被调查者表示非常困难。在与内地同学或者相关机构打交道时,他们说“初期的接触过程会很谨慎,熟悉起来的时间也会很长,更是很难达到亲密的程度”。但是,相对于人际交往,表达能力方面的难度显然小了一些。在回答“与内地学生交朋友”和“本民族同学交朋友”这两个问题时,会发现他们更偏向选择与本民族的同学交往, 在心理上,他们对民族身份和民族价值观的意识上升到了一定的高度。

表1显示,被调查学生的心理融入状况是不容乐观的。他们在心理融入方面存在很大障碍。不少的学生存在不同程度的心理不适,这种不适在人际交往、心理承受能力和自我表达能力三方面都有不同程度的反映。而且不同个体在心理融入程度方面存在很大的差异,这种差异不来自于语言的交流障碍,来自于他们对内地学生的认识不足和文化上的偏见。

2.2 文化融入

文化融入是涉及意识、感情和行为三者的融合状态,它往往通过影响一个人的心理,从而对其行为方式产生影响。在他民族文化的氛围中,个体一开始会表现出茫然、迷惑或者不知所措,心里会感到孤独无助,对本民族文化有着深深的眷恋。①分析数据发现,维吾尔族大学生似乎也经历着这问题。问卷通过对维吾尔族大学生价值观念、语言以及对当地文化的参与程度等方面的考察(见表2),如很大一部分维吾尔族大学生对当地人价值观念的理解很困难,也有一部分被调查者不确定自己是否理解当地人的价值观念;分别有49%和30%被调查者认为参加内地学生举行的聚会有些困难和非常困难。而且,有16名被调查者不确定自己看待事物的方法是否符合当地人的方式,容易和困难的人数比例上一致等,这些数据可以显示出被调查者在主观意识中认为自己不属于内地人的群体中,在文化观念中偏向本族民文化,不愿意甚至是排斥内地文化对他们的影响。

不难总结出,内地高校对少数民族大学生实施管理教育的过程,其实就是少数民族大学生接受内地文化熏陶的过程。到内地以后,他们远离了民族文化适应的地域范围,来到汉文化盛行的区域,更重要的还在于他们将面临不同于自己本民族文化的文化氛围,这就使得他们表现出了明显的不适应,在文化融入方面面临很多问题。一部分维吾尔族大学生想一味地维持母体文化,他们会尽量避免同内地主流文化互动,活在对母体文化的幻想中,在文化适应上选择“消极固守”的文化分离模式。②认识到这一特点,我们就应当对内地高校的教育中对这一特殊群体进行专门的研究,找出符合他们特点的规律,针对少数民族大学生自身特色采取行之有效的管理措施,使这一特殊群体能尽快适应大学生活,促进校园和谐与民族和谐。

3 干预建议

小组工作开辟了新的工作领域,开始为遭遇不幸的人进行团体性的治疗。随着社会工作的发展,小组工作被运用得越来越广泛。将小组工作运用于内地高校的少数民族的大学生群体,是基于这一群体相似的特质,动用小组的力量为其在生活、心理和文化方面提出有效、便捷的融入路径,解决在融入中出现的问题,为其扩展现有的支持来源,构建符合他们融入需求的社会支持网络。

针对上述少数民族大学生在心理和文化上存在的问题,文章将分别就这些问题设计几种不同类型的小组。

3.1 心理健康小组

从问卷统计数据上看被调查学生的心理融入状况不容乐观的,他们在心理融入方面存在很大障碍,不少学生存在不同程度的心理不适。为解决问题,首先将存在这些问题的被调查者组成一个互助小组,使得他们相互交流、相互分享经验、相互支持,引导他们讲述自己的故事,建立起能够理解的组员关系,鼓励彼此间通过相互的力量解决问题,排遣压力。通过小组的活动,帮助成员了解自己的问题和背后的原因,利用小组的经验交流和分享,发挥辅导员和心理辅导机构的作用, 多进行沟通和交流、 异文化介绍和展示、 心理疏导等, 安抚学生的焦虑、 紧张和抑郁情绪, 建立良好的自我意向, 从而树立积极健康的自我定位和跨文化交流意识。其次,促使小组成员建立新的观念、树立新的视角,构建与自身实际水平相符的发展目标,从而减少目标未实现带来的失落感和自卑感,最终改变自己的适应能力。

因此,在解决少数民族大学生的心理方面的融入问题时,可以建立学校、心理辅导机构、辅导老师、内地学生、少数民族同学以及社工之间的支持网络,在疏导少数民族大学生心理问题时,这些资源可以发挥很大的作用,能够提供及时有效的帮助。

3.2 文化交流小组

少数民族大学生从小受到民族文化的影响,一时之间脱离熟悉的文化环境,进入以汉族文化为主流文化的内地生活,行为方式、思维模式会表现得力不从心。为了加强少数民族学生对汉族文化的的了解,可以开展特色小组。所谓的特色小组主要是针对少数民族文化和汉族文化之间的差异,通过小组活动的设计使两地的学生都能够逐渐接受这种差异带来的影响,彼此间互相尊重、互相理解。例如,可以通过介绍各自民族特有的节日及其庆祝方式,让其他民族的学生通过节日了解自己民族的文化。在小组活动的开展中,要重视少数民族文化的发展空间,使少数民族大学生感觉到自己是被尊重的。如在活动布置中添加一些少数民族元素,体现小组活动的人文性。

综上所述,小组工作圈定了学校为地域界限,通过各种形式的小组的建立,为少数民族大学生构建了校园内的社会支持网络。这种支持网络主要目的是解决少数民族学生在社会融入中存在的问题,成员间的互动内容很明确,涉及心理支持和文化支持;此种小组工作形成的支持网络的互动持续时间长、关系紧密,成员间双向往来。不同于之前任何学者的研究设计,本研究从微观层面,也就是单纯的学校角度出发,为少数民族大学生构建针对他们在融入内地生活所需要的、便捷有效的支持系统,从而能够应付和解决个人心理—文化方面存在的问题,促进个人发生转变并得到成长。

小组工作中学校领导或老师充当小组领导人的角色,内地学生作为协调者或者志愿者,一起帮助少数民族大学生消除融入过程中出现的阻碍,促成他们适应内地的新环境。而且小组成员间发挥“助人自助”的精神,积极分享经验、参与讨论,实现提升自我,可以达到促进发展的目的。少数民族大学生在小组活动中与小组成员彼此间达到心理共鸣和文化认同,一定程度上弥补了他们远离家乡、资源匮乏和家庭情感支持缺失的不足,使社会支持网络系统中有了一个稳固的基础。

4 总结

少数民族大学生进入内地高校生活、学习,他们远离母体文化,在以汉族为主体的主流校园文化中接受高等教育,对他们来说这是很大的挑战。生活环境的陌生,文化的差异与潜在冲突以及不同程度的心理排斥现象,进而会在心理以及文化上出现很难融入的现象。针对这些问题,文章运用小组工作的方法从社会心理和文化融入两方面帮助新疆维吾尔族大学生构建社会支持网络,使他们在社会心理及文化环境等方面尽快的融入内地学习生活中,在陌生的地域找到归属感。

注释

① 孙桂香.新疆维吾尔族大学生民族认同心理研究.西南大学硕士论文,2009.1(4).

② 李成才.文化生态视野下少数民族大学生心理健康教育研究[J].中国成人教育,2013.15(6).