浅绛彩的文人绘瓷传承有序

筱藏斋主

文人绘瓷现象始于浅绛,经过新彩瓷绘过渡发展到新粉彩瓷绘,这是目前比较流行的认知。

关于浅绛彩瓷的断代通常有以下几种提法。

1.部分学者认为浅绛彩瓷画创烧于清嘉庆、道光年间,盛行于清末的同治、光绪时期和民国初年。

2.也有的学者认为其起源可以追溯到清康、雍年间的墨彩瓷绘,认为“在清代彩瓷大家族中,有墨彩这个谱系,这个谱系发展到清代晚期,出现了水墨五彩这个分支,为了突出水墨五彩的时代风格……称之为‘浅绛彩”。

(以上仅见于著述并无实物资料佐证。)

3.近年来众多的浅绛爱好者通过梳理统计、实物考证,凭借最早年份的实物认为浅绛始于同治年间1867或1866年。(比如:胡夔的浅绛墨彩尊)

4.景德镇陶瓷研究所刘新园先生在安徽省黟县文管所看到的咸丰五年程門及其子程盈创作的浅绛山水人物螭耳扁瓶为目前发现的最早纪年的浅绛彩瓷。这一说法已为曙光和昌水渔者考察证实为“乙卯(1855年)”与“己卯(1879年)”纪年之差。

5.昌水渔者熊中荣老师认为浅绛始于1860年或者说始于咸丰晚期至同治早期。“浅绛彩绘瓷自清咸丰、同治时期兴起,于同治、光绪时期盛行,至民国二十年后消退。”

(好在大家都认为浅绛彩瓷盛行于清末的同治、光绪时期和民国初年。)

6.七十年间,大量的传世实物是同、光和民初时期的产品。一种文化现象的产生是有着其产生的时代、文化背景和诱因的。浅绛彩绘不会凭空突兀出现在清末,事物的发展是应该有其产生的历史、文化渊源的。浅绛彩绘是传承有序的。

根据近来的考证,笔者认为:浅绛彩创烧于乾隆,流行于清末、民初。“乾隆是将中国绘画最典型的诗、书、画相结合的所谓‘文人画艺术形式移植到瓷器上的创意和倡导者,而唐英则是创烧者无疑。”

其理由撰述如下:

浅绛彩比较为大众接受的概念为:瓷绘作者主要以浓淡相间的黑色釉上彩料在白瓷釉上绘制纹饰,再染上淡赭和水绿、草绿与淡蓝等彩,或是运用没骨法用彩料直接在釉面上作画,经低温烧成。而且开创在瓷画上题写诗词、干支年款和作者姓名的先河,有的还加绘红色印章。将中国绘画最典型的诗、书、画相结合的所谓“文人画”艺术形式移植到瓷器上,与传统的粉彩相比,具有浓郁的书卷气。

其特点:可以简述为“中国画人中国瓷”。

(1)用彩料直接在釉面上作画,经低温烧成。其瓷上纹饰与纸绢上之水墨设色国画近似;其色调淡雅清新,色彩浅淡柔和;其画风飘逸,笔法细腻。与传统的粉彩相比,具有浓郁的书卷气。

(2)开创在瓷画上题写诗词、干支年款和作者姓名的先河,有的还加绘红色印章,将中国绘画最典型的诗、书、画相结合的所谓“文人画”艺术形式移植到瓷器上。

从以上两大特点即。中国画入中国瓷”的角度出发,我认为:

浅绛彩绘的创烧始于乾隆皇帝和其督陶官唐英,流行于清末、民初,其诱因是由于咸丰、同治年间御窑厂被毁、没落,解除御窑厂的清规戒律的御厂画师为求生计对唐英创烧的承继和发展而为。

清“康、雍、乾”朝创烧了珐琅彩,在珐琅彩的基础上创烧了粉彩,特别是在督陶官唐英在任期间中国的瓷器发展到了极致。唐英自雍正六年至乾隆二十一年,任和兼任清景德镇御窑厂督陶官,历时二十七年,史称“唐窑”。

清乾隆帝继承了其祖、父辈喜好诗书画和瓷器的嗜好,凡宫中历代名瓷均细细把玩并题诗颂咏,甚至将其颂瓷之诗命造办处工匠錾刻在瓷器上。当朝的御用瓷器除在器型、釉色、图案追求仿古创新外,还要求唐英将诗、书、画、印搬上御用瓷,供其玩赏。如:乾隆七年十月二十七日给唐英下一道圣旨:“将御制诗一首交唐英,烧造在轿瓶上用,其字并宝玺酌量收小,其安诗地方并花样亦酌量烧造。”原来唐英此前曾烧造过轿瓶,甚得乾隆赏鉴,只是轿瓶上有画无题,此次要唐英烧造的轿瓶,则要求有诗有画。当即唐英遵旨烧造成六对进呈,并“御制诗笺暂留窑厂收贮,以便奴才于来年春到厂开工时,另酌变款式再制轿瓶几件”。

由此可见,乾隆命唐英将其所作御制诗烧造在轿瓶上,诗书印是乾隆提供的,只是让唐英“酌量收小”,而在瓷器的安排御题诗的地方和画面由唐英“亦酌量烧造”。乾隆之所以没提供画样,一是因为“唐英此前曾烧造过轿瓶,甚得乾隆赏鉴,只是轿瓶上有画无题”,二是因为乾隆对唐英为其御题诗配画的绘画水平深信不疑。

历史上唐英不仅仅是一般的为皇帝督陶的官员,从相关史料和传世实物我们得出唐英还是一位能诗菩画、多才多艺,富有艺术修养的一代工艺美术大师。因此才能秉乾隆旨意将“诗、书、画、印结合的文人绘瓷”创烧出来。那么唐英的绘画造诣、水平如何呢?

唐英,字俊公,又字叔子,自号蜗寄老人、陶成居士、陶人,又号古柏。康熙二十一年(1682年)生于沈阳,祖上正白旗人。据《八旗满族氏族通谱》载:“年十六,入值内廷,并以勤勉、博闻强记、酷爱书画而为时人称道。”他与当时供职内廷的大画家王原祁(号麓台)的交往得到很好的印证。唐英在其《题罗梅仙画山水小跋》一文中,追忆当年的情景时写道:“犹忆乙酉(康熙四十四年)三月望后一日,予与司农麓台先生同系舟于之海涌峰下。蓬窗对月,听其论画云:意托于画,画所以写意。意之雅俗,而画之好丑,形之非苟焉已也。有志思道者,当于笔外求笔,墨外用墨,丘壑探之冰雪襟怀,结构炼之炉冶造化。趣味在有意无意之间,彩泽含若有若无之际。虚实宾中,位置阴阳,务必从性分意见中流出……作画时如万物具备,置笔后一物不着,乃为身世在壶中跳出圈外,此则品高道胜也。”由于有入值内廷的机缘,加上唐英的天分好学,遂使唐英成为一位能诗菩画、多才多艺,富有艺术修养的一代工艺美术大师。史载他的“画无体不工,并兼八分隶书”(见《八旗画录》),还能将王原祁阐述的“意托于画,画所以写意”及“笔外求笔,墨外用墨”的论述,潜移默化到陶瓷烧造工艺中,其画工水平在2005年太平洋国际拍卖有限公司拍出的唐英山水手卷得到印证。作为一代陶瓷工艺美术大师,除了遵旨烧造御用瓷器之余,每每以“陶人”自喻的唐英,还为世间留下了相当数量的有椐可考的“唐窑”精品,某些有唐英自书款铭的瓷器,更属可贵。这为我们研究“文人绘瓷”的产生提供了绝好的实证资料,这些作品多是其自娱自乐之逸品。

唐英:倡雅的督陶官

世人对唐英的诗文了解较少。其实,在《陶人心语》和《陶人心语续编》里收有他的全部作品,不仅能诗文,而且有相当造诣。唐英自制瓷器上大都题写五言或七言诗,其内容常与所绘纹饰题材相呼应。久历官场的唐英写出来的诗大多朴素无华,恬淡自然,例如:

“好鸟枝头亦朋友,落花水面亦文章。”

“双双瓦雀行书案,点点杨花入砚池。闲坐小窗读周易,不知春去几多时。”

“天际晴云舒复卷,庭中风絮去还来。人生自在常如此,何事能妨笑口开。”

“懒视门前长者车,有山堪采水堪渔。是非不入东风耳,花落花开只读书。”

在这几首短短的小诗中,诗人选择了最富于表现力的自然景色和庭院风光,充分利用七言律诗的对仗,交织成一幅清新动人、恬淡雅致的图画。唐英这种超脱淡定,宠辱不惊的朴素文字特别适合现代人“久居樊笼里,复得返自然”的心境。

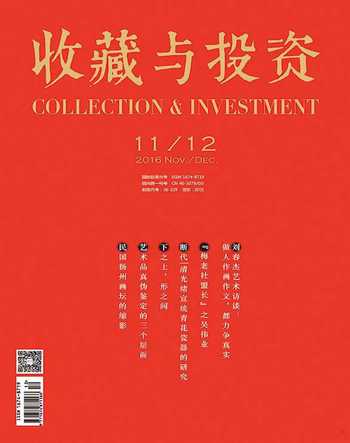

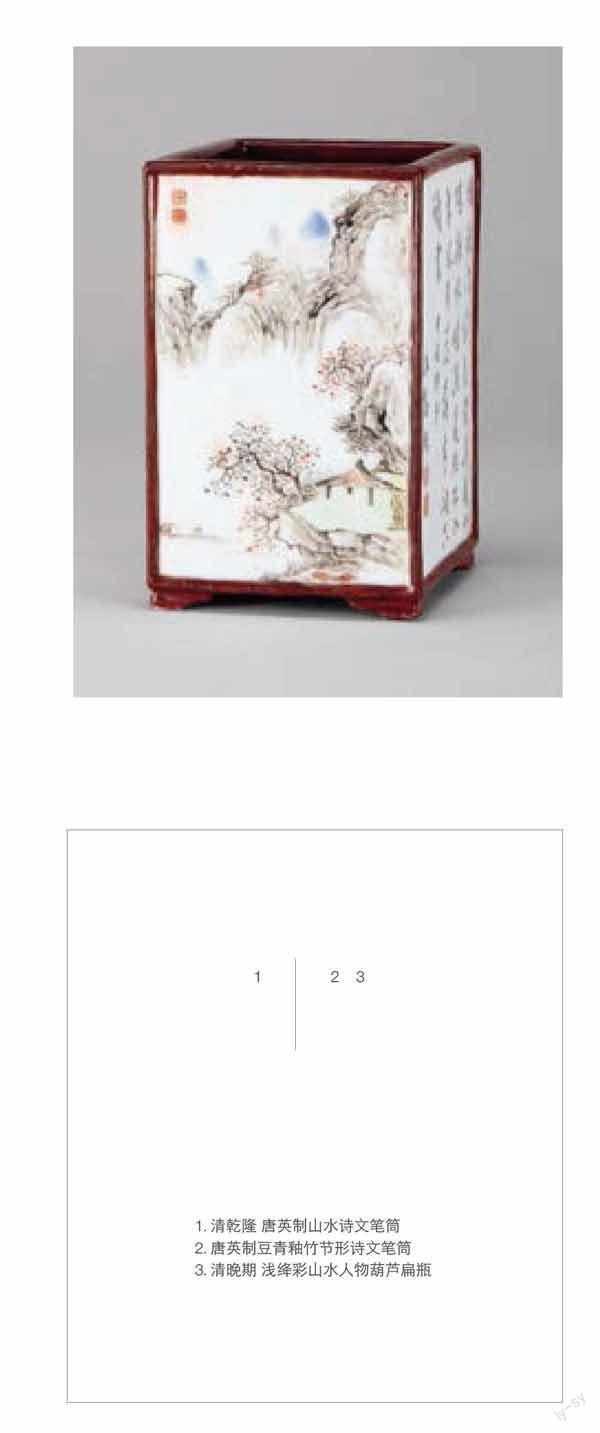

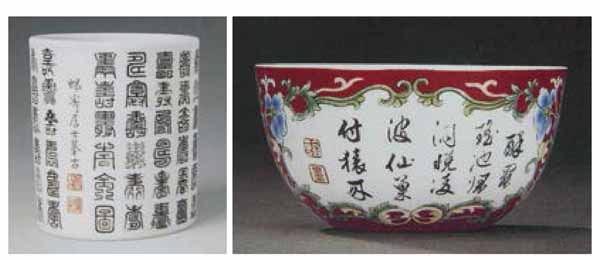

如唐英粉彩山水诗文方笔筒,其山水画技高超,诗书苍劲有力,画面淡雅深邃,题款用印,文人气息十足,将中国“文人画”诗书画印的特点一丝不苟地再现于光滑瓷釉上。

唐英不仅在粉彩作品上题款,且在其创烧的天蓝釉、仿哥釉、仿官釉墨彩、仿汝釉的瓷器上题诗作画,并在诗尾属款“蜗居唐英制”蜗居“权陶使者唐英制”加画“蜗居”“陶”“权”等印章。

传统的说法是御窑厂的画工是完全秉承“由宫中发样,工匠按样照描,描完后交填色工填色(即清人唐英所谓‘一其手而不分其心也),故很难表现艺人的个性”。而恰恰唐英是个例外,如前所述,唐英自雍正至乾隆督陶总领御窑厂二十七年,且深得皇帝的赏识,瓷画可“亦酌量烧造”。唐英督陶官的特殊地位决定了其可以利用御窑厂得天独厚的条件在瓷上一展绘画的才华。其他御窑厂画匠即便画技高超也不能随心所欲地进行瓷画创作,因此历代的绘瓷高手难有唐英的成就。

同是督陶官,有清以来历任督陶官均总领御窑厂虽亦可“酌量烧造”,诸如熊窑、郎窑等其他的督陶官尽管得到皇帝的支持,也在陶瓷烧造上有所成就,如“郎窑红”“康熙五彩”“康熙珠明料青花”等等。可是为什么不能将中国绘画最典型的诗、书、画相结合的所谓“文人画”艺术形式移植到瓷器上,创烧出极具书卷气的瓷画?如前所述,是因为唐英的绘画、诗书造诣和其深厚的文化积淀使然,其他的督陶官不具备这样的艺术造诣。他们自以为是,对地位低下的工匠的雕虫小技不屑一顾,因此不可能有唐英取得的成就。况且乾隆的后代嘉庆、道光甚至咸丰皇帝远没有乾隆的文采和艺术造诣,没有在瓷上吟诗作画的情趣。因此,嘉道以降,即便是官窑粉彩器也多是传统的缠枝、龙凤、宝相花、寿桃、蝙蝠一类的图案化作品,没有文人瓷画再深化发展的条件和土壤。只是到了咸、同时期,官窑的衰败、御窑画师被束缚的艺术情愫得以解脱,这些画师以自身高超的文化艺术修养和高超的绘瓷技能承继唐英“文人绘瓷”的创意,为同、光时期浅绛彩瓷盛极一时提供了宝贵的人力资源。

所以说,从浅绛“中国画人中国瓷”的特点,乾隆是将中国绘画最典型的诗、书、画相结合的所谓“文人画”艺术形式移植到瓷器上的创意者和倡导者,而唐英则是创烧者无疑。从这个意义上讲,应该说清末御窑厂画师们的浅绛彩瓷绘“文人画”风格是对唐英创烧的承继和发展。从唐英的粉彩山水到清末浅绛山水,用料工艺上粉彩和浅绛彩并无实质的差别,只是在瓷上敷彩方法之间的区别而已。

因此,我们说浅绛彩的文人绘瓷傳承有序,创烧于乾隆,流行于清末、民初的提法,似更有道理。