制器尚象 藏礼于器

四、审曲面势

审曲面势是指考察材料的曲直纹理、阴阳向背、形状等特点,是中国古代主要的造物观念之一。它揭示了中国传统造物的一个普遍规律:造物活动应从物质材料的特性人手,物质材料的特征与性能决定造物的工艺与方法。审曲面势最早见于《考工记》:

审曲面势,以饬五材,以辨民器,谓之百工。

——《周礼·考工记》

审曲面势的核心在于“审”,它既是观察又是设想,既是对各要素所做的反应,又是灵活应变的设计。《考工记》随后又明确提出了注重内在统一,与自然相融合的造物原则,也可称之为价值标准的“天有时,地有气,材有美,工有巧,合此四者,然后可以为良”。在这个原则中,“天时”、“地气”、“材美”强调的是自然环境与物质因素对造物的影响,“工”强调的则是人为因素的影响。对于这个原则,《考工记》中接着说:

材美工巧,然而不良,则不时,不得地气也。

——《周礼·考工记》

由此可见,在古人看来,“天时”与“地气”是创制优质产品的核心因素。“天时”是指按季节的变化合理安排造物活动,不可违背自然,更进一层地理解是指造物活动要适应时代的变化,这也正是我们可以从壶形器的工艺、形制、纹饰、铭文等特征判断其属于哪个时代造物遗物的原因。“地气”则涉及地理、地质、生态活动等多种客观因素,这些客观因素既包括自然因素,如天然资源、气候条件,也包括社会因素,如地域文化等。《礼记》也曾记载了地理气候对人们的性情与习俗的影响。

凡居民材,必因天地寒暖燥湿,广谷大川异制。民生其间者异俗,刚柔、轻重、迟速异奇,五味异和,器械异制,衣服异宜。

——《礼记·王制》

地理气候对一个民族造物艺术风格的影响,是一个涉及心理学、社会学、宗教学、民族学、文化人类学、体质人类学等知识和材料的庞大课题。黑格尔说:“我们不应该把自然界估量得太高或者太低,爱奥尼亚的明媚的天空固然大大地有助于荷馬诗的优美,但这个明媚的天空决不能单独产生荷马。”黑格尔虽然并不赞成“地理决定论”,但是他却肯定了地理因素对文学、艺术风格的影响。在具备了“天时”与“地气”这两个决定性因素之后,第三个因素是材美,“材美”指材料因色泽、肌理、质感等因素而呈现的美感。在之前我们也曾提及,在古人看来“燕之角,荆之干,始胡之笥,吴粤之锡金”均为材美者,而古人对于材料的选择和产地有着很大的关系。所以“材美”不仅仅是材料的美感,还涉及材料的选择。最后则要通过人为的技术工作实现造物活动的结果,那就是工巧。“工巧”顾名思义是指能工巧匠,工巧的关键在于技术,但其核心是人,造物活动的结果最终是由人来实现,“人”是造物活动的核心因素。我们曾对先秦时期长江流域和黄河流域的古铜矿遗址、矿冶遗址、铸铜作坊遗址等做过较为详细地介绍,储量丰富的铜资源是先秦青铜铸造业赖以发展的物质基础,青铜铸造业也正是沿着矿脉逐渐发展起来。

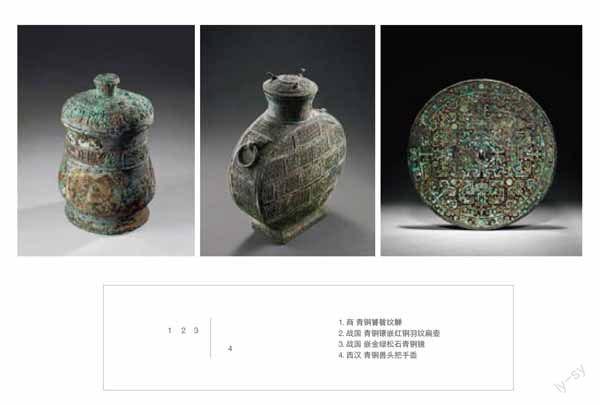

杰西卡·罗森对大英博物馆藏的两件先秦青铜卣作了原子光谱测试,其中一件为中原地区器物,另一件为东南器物,所求得的含铜量是有差异的,中原器的含铜量高于东南器,且东南器的器壁较中原器薄。制范的陶土的质地明晰,她认为这与制作陶范的陶土有着直接关系。她的结论间接地指出,天时”、“地利”直接影响着铸造器物的质量。这也正是大量花纹精美、器形厚重的青铜壶形器多出土于中原地区的主要原因。青铜壶形器的“材美”,包括陶土的质地、铜料的选择、锡铅的比例等等,失模法中所要失去的“模”的质地也是设计制作者需要提前考虑的“材美”问题。除了铸造工艺外,青铜壶形器装饰工艺的选材亦十分重要,被装饰于器物上的镶嵌物、错嵌物往往成为瞩目的焦点,在选材与工艺上更是精益求精。如国家博物馆藏战国中晚期镶嵌绿松石铜方壶所使用的镶嵌绿松石工艺,不仅对青铜器的铸造技术有很高的要求,对嵌于其上的每一片绿松石亦有很高的要求,由于镶嵌用的绿松石片要求小而薄,每一片小小的绿松石嵌片都包含着难度不小的做工,它们都是严格按照一定的形状和规格研磨削切成的。除了镶嵌工艺外,我们之前提到的错嵌、鎏金、刻纹、髹漆等青铜装饰工艺亦是如此,每种工艺在选材和工艺上都要求精益求精,因为先民早已知道只有这样才能制作出精美绝伦的产品,在我们审视那些历经千年洗礼而光彩依旧的壶形器时,我们深深地明白先民“审曲面势”的造物观念是制作精美器物的关键所在。

五、技以载道

技以载道是涉及技术伦理的造物观念,它形成于先秦时期,对中国传统造物的影响可谓深远。一直以来,我们常提“器以载道”,而在“道”、“器”之间作为实现“器”的手段的“技”则常被忽略,这也正反映出中国传统思想中对于“技”的轻视。“道”是中国传统哲学中特有的一个基本范畴。《周易》这样言“道”:

形而上者谓之道,形而下者谓之器。

——《周易·系辞上》

《说文解字》对道的解释是“道,所行道也。从是首,一达谓之道”。《辞海》中对于“道”的解释则有十七条之多。“道”除去最基本的含义道路外,还含有法规、法律;方法;宇宙万物的本源、本体;一定的人生观、世界观、政治主张或思想体系;封建伦理纲常等意义。在“技以载道”的观念中,“技”主要指造物活动中所采用的技术途径与方法,而“道”则在思维层次上超越了人们对于各种具体途径和方法的认知体验,是一个高度抽象的概念,是通过“技”所体现地对规律、途径、方法的认识。可见“技”有形而“道”无形。

先秦诸子对“技”与“道”的关系均有论述,他们的观点虽各不相同,但是却从不同的侧面阐释了技以载道的技术伦理观念。先秦儒家的造物观念注重器物的实用性,提倡经世致用,反对奇技淫巧。在先秦儒家经典《尚书》中就载有:

郊社不修,宗庙不享,作奇技淫巧以悦妇人。

——《尚书·泰誓下第三》

不役耳目,百度惟贞。玩人丧德,玩物丧志。志以道宁,言以道接。不作无益害有益,功乃成。不贵异物贱用物,民乃足。

——《尚书·旅獒第七》

《泰誓》中的这句话记述的是商王不扫治宗庙,不举行祭祀活动而用“奇技淫巧”取悦妇人的故事。孔颖达疏:“奇技”谓奇异技能,“淫巧”谓过度工巧,二者本同,但“技”据人身,“巧”指器物为异耳。仅凭“过度”二字我们就可以体会出儒家对于技术有“度”的要求,即“适度”,过之则为“淫巧”。《旅獒》篇中所载,清楚地表述了先秦儒家强调节俭的技术评价标准。对于孔子的节用观,我们在前文曾论及先民生活方式对于造壶的影响时也曾提到,儒家宁俭勿奢的技术伦理观念与儒家“惠民”的政治伦理主张是密切联系的。

在道家思想中,对于“道”的认识更加深刻,在道家看来,“道”是世界的本原,正所谓”先天地生”。道家关于“技”的论述需要分为两部分来看,第一部分是对于“技”的赞,第二部分是对于“技”的恶,这两部分是互相依存,缺一不可的,它们共同构成了道家“技以载道”的造物观念。

《庄子》关于庖丁解牛、运斤成风、津人操舟、轮扁斫轮的故事,都是關于人在实践活动中“技”能够达到“道”的境界的事例。在这里道家强调的是通过“技”使得人与工具和谐统一。这是关于技的“赞”的部分。老庄还有这样的论述:

天下神器,不可为也。为者败之,执者失之。

——《老子·治国》

民多利器,国家滋昏,人多伎巧,奇物滋生。

——《老子·治国》

有机械者必有机事,有机事者必有机心。机心存于胸中,则纯白不各,即神生不定;神生不定这,道之所不载也。吾非不知,羞而不为也。

——《庄子·天地》

显然这是道家对于“技”的“恶”的认知。单独来看这些论述,我们会得出道家对于技术的厌恶的结论,然而道家的思想是不能仅仅用他们的一两句话来总结的,他们的思想贯穿于道家全部的典籍篇章中,所以将“赞”与“恶”两部分结合在一起来看,道家对于“技”与“道”关系的论述与儒家有相同之处,他们都反对奢侈浪费而提倡节俭,然而儒家的思想因其“入世”的积极政治理想而落实于“惠民”的政治主张,道家“技以载道”的观念则体现在人与技术、工具之间的关系,强调的是人与自然物的和谐相处。

墨家的代表人物墨子不仅是先秦时期著名的思想家,也是一个精通器具制造的匠师,墨家的“技以载道”的造物伦理观注重的是工匠的道德修养与技术的社会影响。墨子关乎“技”与“道”的论述主要有:

坚车良马不知责也;刻镂文采,不知喜也,何则?其所道之然。

——《墨子》

故所为功,利于人谓之巧,不利于人谓之拙。

——《墨子》

食必常饱,而后求荚;衣必常暖,而后求丽;居必常安,而后求乐,为可长,行可久,先质而后文。

——《墨子闲话·十五卷》

在《辞过篇》墨子还提倡修建宫室不要为了观赏,而应该以方便生活为目的;制作衣装不应求华美奢丽,而应以方便穿着为目的;制作车船要讲究轻捷便利,方便装载货物。无疑,墨子的思想是讲究实用的,是功利性的。墨家与儒家和道家一样,对于“奇技淫巧”所持的态度是一致的,甚至更为极端地提倡节俭,一度被学术界认为“墨子企图极大地限制甚至取缔人们除基本生存需要之外的一切消费,实际上就违反了社会发展的客观规律,是行不通和不会有什么结果的。而这就正是小生产劳动者的狭隘眼界的悲剧。这是一种误读,墨子所谓的“节俭”是在满足所有人的生活需求的基础上才可以追求“文”,这与当时人民生活的条件与环境有着极大的关系。而结合《墨子》中《备城门》等十一篇关于防御战术、守城门的兵器与工具的研究,以及墨家对于“技”与“道”的论述的观点,我认为墨子关于技以载道的造物观念是落脚于兼利天下的功利思想,和他的政治主张也是一致的。

再看法家,法家思想的代表人物有李悝、商鞅、韩非子、李斯等人,其思想主要收录于《韩非子》《管子》《商君书》等典籍中。法家思想的中心是“以法治国”,并提出了一整套的政治主张和治国方法。“法”最初的含义并非法律,而是技术标准。

尺寸也,绳墨也,规矩也,衡石也,斗斛也,角量也,谓之法。

——《管子·七法》

先王悬权衡,立尺寸,而至今法之,其分明也。

——《商君书》

作为技术尺度的“法”的含义最终被引申为道德行为规范的尺度“法律”。

法令者,民之命也,为治之本也,所以各民也。

——《商君书》

奉法者强则国强,奉法者弱则国弱。

——《韩非子》

历史学家认为,春秋战国时期秦国的强大和其“依法治国”有着必然联系,而李约瑟更认为秦国“如果没有某些工艺技术作为他们新的社会理论的基础,他们怎能竟然取得如此的成功”?也就是说,秦国法制的根本在于其关于“尺度”的“技术”理论基础。

法家早期的代表人物李悝曾经几近偏执地反对“奇技淫巧”:

雕文刻镂,害农事者也;锦绣纂组,伤女工者也。农事害则饥之本也,女工伤则寒之原也,饥寒并至而能不为奸邪者,未之有也……故上不禁技巧,则国贫民侈。

——《说苑·反质》

我们还注意到提倡“重农轻商”的韩非子在《五蠹》篇中将从事工商活动的人贬称为“蠹虫”,对于工商活动的敌视,在一定程度上限制了技术活动的开展。《管子》更把“雕文刻镂”称作“末作”,“锦绣纂组”称作“文巧”,并提出:

凡为国之急者,必先禁末作文巧。末作文巧禁则民无所游食。民无所游食,则必农。

审量度,节衣服,俭财用,禁侈泰,为国之急也。

——《管子》

在这一点上,法家与儒道墨是相同的,都反对“奇技淫巧”,而其反对的原因是因为他们认为“奇技淫巧”的流行会使劳作的人意志不坚,荒废农事;而从事手工技艺的人都是为了逃避农战。

声服无通于百县,则民行作不顾,休居不听。休居不听,则气不淫;行作不顾,则意必壹。意壹而气不淫,则草必垦矣。

——《法经》

要靡事商贾,为技艺,皆以避农战。

——《商君书·农战》

《管子》的观点并没有那么偏激,他“立器械以使万物”的思想则是要求人们合理利用自然界所提供的材料去造物,他强调技术对于民生的功用,如果过度的强调技术而不利民生,则不可为。

今工以巧矣,而民不足于备用者,其悦在玩好;农以劳矣,而天下饥者,其悦在珍怪,方丈陈于前;女以巧矣,而天下寒者,其悦在文绣。

——《管子》

法家关于技以载道的造物观与其政治观点也是一脉相承的,对于“技”的尺度的掌握是其思想的核心,由于”重农轻商”的政治主张使得“技”的发展受到局限。

纵观先秦儒、道、墨、法关于“技以载道”的造物观念,各自有着隶属于自身学派的特点和主张,然而他们几乎共同地抵制了“奇技淫巧”,只是角度不同,这不禁让我们联想到战国以后的壶形器多数以铺首衔环为两侧饰,而少了商周和春秋时期的龙形、凤形、犀首立耳,并且常有素面器出现,这些形制与纹饰的变化正是这一时期的“技”、“道”关系的写照。同时在技以载道的造物观念中,我们也体会出先秦先民造物活动的根本出发点是物以致用,即实用的原则。不论儒道墨法各家“技以载道”的观念间有着怎样的区别与联系,但是他们认为造物活动的根本目的是适用。

六、器以藏礼

器以藏礼是指按照礼的要求而确立的一整套用以显示身份等级的尊卑贵贱的,具有象征使用者的权力与地位的器用制度。被使用的器物实质上是礼的物化,它们被赋予了“礼”的神圣外衣。身着“礼”的外衣的器物我们一般将之称为“礼器”。器以藏礼的观念属于先秦造物伦理观的范畴,其中的核心是“器”与“礼”的关系。《周易·系辞》中对于“道”与“器”关系陈述,我们可知“器”是形而下的,是有形的,是指具体的事物。“礼”是中国古代传统文化的核心,它脱胎于原始巫术和祭祀活动,从周公旦颁布《周礼》始,“礼”逐渐成为中国古代社会用以维护等级制度的行为规范和道德规范的总称。先秦的典籍中有:

礼,经国家,定社稷,序民人,利后嗣者也。

——《春秋左传·隐公十一年》

名以出信,信以守器,器以藏礼,礼以行义,义以生利,利以平民,政之大节也。

——《春秋左传·成公二年》

我们知道在禹之前,部落联盟的首领的推举是采用禅让制,尧禅让给舜,舜再禅让给禹,禹禅让给了益,但益在三年后将首领的地位禅让给了禹的儿子启。据《韩非子》《竹书纪年》《战国策》等记载,益继位之后,遭到启的排挤,亦有说益被启诛杀……启建立了中国历史上第一个王朝一—“夏”,划时代地开中国历史世袭王权之先例,它标志着中国社会由“天下为公”的大同社会进入“天下为家”的小康时代。政权的世袭带来的是特殊公共权力凌驾于社会之上,部落征战与兼并,刑罚法律的制定……社会等级分化,“礼”应运而生:

今大道既隐,天下为家。各亲其亲,各子其子,货力为己,大人世及以为礼,城郭沟池以为固,礼义以为纪,以正君臣,以笃父子,以睦兄弟,以和夫妇,以设制度,以立田里,以贤勇知,以功为己……故圣人參于天地,于鬼神,以治政也。处其所存,礼之序也;玩其所乐,民之治也……礼义以为器,故事行有考也。

——《礼记·礼运》

和谐的大同社会没落,社会失去了原有的秩序,统治者于是通过制定和颁行“礼乐”制度来区分君臣、父子、兄弟、夫妇等等级身份,巩固人与人之间的等级关系,并且不断地规范化和系统化。而“礼义以为器则是指统治者在施行政治统治的时候可以礼义”为其协助。

李松认为“以器涵礼,礼在器中,道在器中,这是青铜艺术由商代到西周时代在精神内涵方面的一个重大的、质的变化”。然而这种精神内涵变化并不是从商代开始的,河南偃师二里头夏文化遗址出土的青铜器就带有礼制的特点,共出土爵、卑、岙、鼎、觚等五件器物,已知最早经发掘出土的青铜岙就是其中之一。二里头遗址宫殿群遗址宗庙遗址的发现也证明了夏文化的礼制特点。宋镇豪分别对二里头二期的十座墓葬、三期的十一座墓葬和四期的十三座墓葬出土的陶质礼器和青铜礼器作了认真的比对和研究,得出“中国古代青铜礼器的组合是从二里头四期真正开始的,意味着在贵族阶层的礼仪生活领域,铜礼器有逐渐加速取代陶礼器之势”。夏作为中国原始社会向封建社会过渡的时期,在其专制集权制度形成的过程中,从原始巫术脱胎而来的“礼”也逐渐露出锋芒,虽然迄今为止并没有夏文字出土,但是从先秦古籍中我们仍然能看到很多与夏之礼制相关的内容:

夏后氏稀黄帝而祖颛项,郊鲧而宗禹。

——《国语·鲁语》

夏后氏以松,殷人以柏,周人以栗。

——《论语·八佾》

有虞氏之两敦,夏后氏之四运,殷之六瑚,周之八簋……有虞氏祭首,夏后氏祭心,殷祭肝,周祭肺。夏后氏尚明水,殷尚醴,周尚酒……

——《礼记·明堂位》

夏道尊命,事鬼敬神而远之。

——《礼记·表记》

从这些记载中不仅可以推断出“礼”在夏已有区别社会等级的作用,同时参与礼制活动的器物也具有区别等级的功能。进入商代更是如此,随着青铜冶铸业的不断进步,贵重而又耐用的青铜器物很快替代了陶器,而成为祭祀用礼器的“主力军”。从殷商墓葬出土青铜器物以礼器组合的方式来看,商周青铜器也具有“礼制”的特征。前文已提及,商人嗜酒,最后以致因酒而亡国,所以饮酒之风贯穿着殷商之始终,大量的殷商酒器的出土正是商人重酒的历史痕迹。从早期以觚和爵为核心的酒器组合方式,发展到酒器、食器、水器、礼乐器等器类繁杂而完善的组合形式,在这个过程中壶形器一直都处于较为重要的地位。如河南省罗山天湖晚商息族墓地中,较为大型的墓葬都有“卣”等青铜酒器出土,并配以鼎、觑、尊等其它青铜器。商与周在礼器上最大的区别就是商以酒器为核心,而周以食器为重点。“明贵贱,辨等列”的“礼”的精神内涵在殷商之时已经深入“器”,酒器的质量和数量成为重要的礼制规范,也呈现出浓厚的政治色彩。

周人将商人崇敬的祖先神、自然神和天神合而为至上神——“天”,并建立了一整套强调伦理纲常,注重血缘关系的宗法制度来维护其政治统治,其目的就是“别贵贱,序尊卑”。王国维先生认为“礼”是周人为政之精髓,范文澜先生说周文化是一种尊礼文化,“礼”是周文化的核心,之后被儒家所继承和发展,所以“礼”也是儒家思想的核心。《论语》中有很多孔子尚“礼”的记载,如:

礼之用,和为贵,先王之道斯为美。

——《论语·学而》

恭而无礼则劳,慎而无礼则葸,勇而无礼则乱,直而无礼则绞。

——《论语·泰伯》

正是在这一宗法制度的基础上,先民们逐渐在形式上孕育出以儒雅为尚的文化范式,在行为上追求以淡定为尚的道德境界,在仪式上构筑以庄重为尚的人生礼仪。

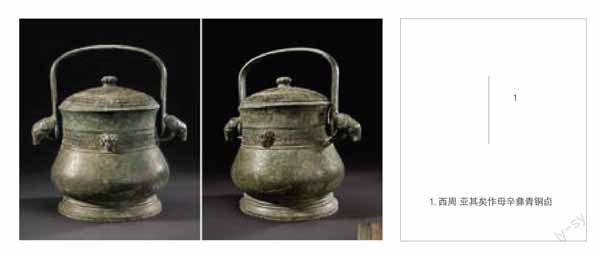

“器以藏礼”的造物观念对先秦青铜壶形器的影响在之前都有涉及,在这里只做简要概括。总的看来,器以藏礼的造物伦理观影响着造壶活动的每一个环节。首先,材料的选择。先秦时期,青铜作为一种贵重的金属,只可以被少部分人所占有,只有具备一定的社会地位和权力的人才拥有使用青铜器物的资格,所以青铜壶形器本身的青铜质地就具有“别贵贱,序尊卑”的“礼”的内涵。第二,青铜器的铸造过程复杂,需要耗费大量的人力和物力,但是从问世之日起,青铜器就因其所特有的“礼”的属性而成为统治阶级的专有物,传世之器不谈,在所发掘的先秦墓葬中,我们只能在王公贵族的随葬品中看到以礼器形制出现的青铜壶形器的身影。第三,用途与功能体现的“礼”性。文中涉及的三种壶形器“岙”“卣”“壶”,均属酒器,但是却具有不同的功能和用途,单从其名称、用途、功能的复杂,我们就能设想出在先秦礼仪活动的过程中,使用壶形器繁琐的规矩与程序。先秦的许多礼仪活动都对造壶活动有所影响,正是不同礼仪活动所用的器物所具有的专用性,使它们的形制也蕴含着身份等级的观念。第四,使用数量所体现的“礼”。《春秋左传·庄公十八年》有云:“名位不同,礼数亦异。”《周礼·秋官·司寇》中关于依据宾客的身份、职位高低而使用不同数量的食器、酒器,以及宴会的等级规定,由此可以看出除了以器物来“明贵贱,辨等列”,器物使用的数量也具有“禮”制的规范。器以藏礼的造物观念使人们强制性地赋予器物以某些特殊的性质,使器具具有“礼”的属性,成为某种社会行为规范和道德规范的符号,最终达到“明贵贱,辨尊卑”的礼制作用。梅珍生认为礼与器之间构成了一个相互诠释的过程,一方面,器具遮蔽了抽象的礼意,同时它又显现了礼意,器物为承载虚玄的“礼”提供了实物形态;另一方面,礼意又使得器具的文化内涵更为丰富。第五,纹饰所体现的礼制。这一点在之前我们已有论及,张光直先生认为“商周青铜器上动物纹纹样实际上是当时巫觋通天的一项工具……也正因此而成为商周统治阶级的一项政治工具”。青铜礼器是统治阶级对于通天的手段的独占,也是其获得和占取政治权力的基础。西周以后,几何纹样的大量运用,其纹饰的规整与秩序与周人追求的礼制秩序不无关系。最后,铭文所体现的“礼”的内涵。由商至周,青铜壶形器上的铭文,从早期的族徽发展到作器者名,再到长篇的涉及祭祀典礼、称扬先祖、征伐功绩、赏赐诰命等内容,其功能也是为了强调权力、身份的拥有,从而起到强化宗法制度的作用。

七、本章小结

实用的需要和宗教、政治等意识形态的影响,极大地推动了先秦青铜壶形器的发展,这个发展的过程也正是先秦造物观念与审美意识、器与道、技与道之间逐步走向融合的过程。一方面是先民大量的造物实践,一方面是影响造物发展方向的先秦造物观念,这既是中国传统造物艺术观念和理论逐步完善的时代,也是人们的审美意识自发萌生的时代,对后世的造物活动、造物观念、艺术形式、艺术经验都产生了极为深远的影响。

我们尝试从青铜壶形器的造物实践中探寻先秦造物观念的多种维度,这些传统观念既有积极的一面,亦存在消极的因素,在当代的设计实践中,我们不应该将这些观念奉为教条,而是要汲取其中所蕴含的哲学与人文色彩,那才能更贴近中华民族文化精神和价值内涵。

(本文内容摘自李嘉《造物史视野中的先秦青铜“壶”形器研究》)