中国古代漆器纹饰艺术衍化研究

张飞龙

漆器的发明是人类迈向文明门槛的历史见证。在人类社会早期,技术与艺术是圆满合一的,漆器既是日常生活用具又是艺术品,是实用与审美的天然结合。以实用为主要目的的漆器器物造型和装饰作为一种普遍的艺术和文化现象,从其出现之日起,就受到制作者、设计者、使用者的重视和运用,反映出个人情感、社会风尚,具有鲜明的时代特征与地域特色。古朴的造型,简单的装饰艺术,充满了与大自然相融合的淳朴与野性,记载下了人类最初对自然界的认识与理解,以及他们当时内心的希求与期盼,表达了人们对精神生活的渴望,孕育了漆器艺术的发生胚芽。随着历史的变迁、人类生活内容的丰富、技术的进步、工艺的成熟以及新材质的运用和其它文化的不断融合,延伸衍变,漆器艺术通过能工巧匠的不断创造与实践,经历了由单一到多样化,由粗放到精致,由简单到复杂,由实用到审美,由涂饰保护到纯艺术形态,由初始的纯朴到现代的辉煌发展之历程,形成了中国特有的、富有生命意义的髹漆工艺体系,从而使我们能从为数众多的漆器造型、纹饰和色彩之下,感悟到古老审美心律的跃动和远古人类精神的延续。

一、漆器装饰艺术的表现形式

要想发展漆器装饰艺术,首要的条件就是闲暇时间。不管人们有多么强烈的装饰冲动,如果他的时间被完全用于最起码的生活资料,任何装饰冲动都是无法实现的。具有强烈的功能性倾向的漆器装饰也只有在满足了人们最基本的生活需要以后,才有可能腾出时间来制作髹漆器物。史前生活的单纯,使得人们有更多的闲暇将聪明才智倾注于漆器的装饰,并从中得到乐趣,在一定程度上改变着人类的生活方式和生活品质。

最初在器物上髹漆或许是出于保护基材的需要,使之坚固耐用,当原始器物的涂柰技术达到一定程度后,因其能产生美丽的光泽,调和色彩,愉悦人的心灵,便会有意识地进一步作艺术加工,追求审美的效果,装饰艺术就随之发展。这样,不仅创造了丰富的漆器艺术品,而且以其丰富的历史和样式,营造出了颇具情调的氛围。无论是早期的素髹漆器、简单的装饰花纹,还是之后的宗教神话以及人文自然题材装饰纹样,都不仅仅是漆艺本体构成的重要元素,更是具有了特定的文化形态、文化特性和文化意义,成为人类可视的美好历史渊源、人文历史的良好佐证及标尺。光滑的表面,温暖的色彩,灵巧的造型,绚烂的形象,具有强烈的形式美感,既有对装饰图案、色彩、质感的肯定,又反映着人们内在的生命欲求,隐喻出人类对美好与舒适生活的神往,表达了一定的思想内容和情感,影响着人们的审美心理和审美习惯,奏响了漆器制作向艺术王国迈进的序曲,为后世留下了丰富的文化遗产与悠久的历史传统。漆器的装饰之美除器物造型之外,主要通过纹饰和色彩两大元素来体现。

1.色彩

中国古代对色彩的运用,极为注重其象征性功能,并积淀成为强大的观念形态。当山顶洞人将赤铁矿粉撒在人的周围,即已表明了他们对色彩的某种特定认识,并使之明显地具备了象征性的功能。河姆渡出土的朱漆木碗,说明了原始人对于朱色的喜爱。色彩是人类认识世界的重要领域,对于色彩的把握和运用,受不同的历史背景、礼仪习俗、文化传统和审美观念的影响,人们对其认识和感受既有相同或相似之处,也存在着大大小小的差异,每一个民族都会有自己对颜色独到的认知和感受,每一种颜色就像每一个音符,都有各自的内涵力量,被赋予其特殊的象征性。

红,“赤,赭也。太阳之色也”。它热情、欢乐,是中国精神的象征,寓意吉祥、喜庆,富有激情。“黑,晦也。如晦暝时色也。”黑色在中国古代是一种庄重、威严和尊贵的颜色,它深沉、内敛,被认为是宇宙最初的颜色之一,和祖先接近。红与黑,一个光明,一个黑暗,两色对比互衬形成了自然、朴素的和谐,交相辉映,相得益彰,由点至线,至面,乃至形状,编织着由暗到明,由清到浊,由浅到深,由柔到刚,由弱到强等不同的色彩空间,交织着色彩内在的共鸣,就像跃动的韵律,赋予其器物以生命活力,用色彩的音符组合成动人的旋律,谱写着情感色彩的美丽乐章。

红与黑搭配是中国传统漆器艺术的主色调,它使漆器纹饰达到“天成天质见玄黄”的艺术效果。在《韩非子·十过篇》就有“墨染其外,朱画其内”之说。红、黑两色的色彩特性,在柰色的调配和使用中得到了充分的发挥,也完全代表和反映了柰之沉着、坚韧而又柔和、光洁的个性特征,渗透着中国先民的情感色彩,构成了古代漆器的主旋律。

在器物的装饰性处理上,漆工匠又充分巧妙地利用了纹饰设计、柰之包容性与融合力,通过“五彩彰施”,突破了紅、黑的一统天下,表现出多元化的色彩语言。随着装饰纹样的粗细与疏密的变化,复杂与简洁的艺术处理,红、黄、赭、蓝、灰、绿、黑、金、银,诸色的调和并用,使起主导作用的黑、红两色的配置呈现出丰富的色彩层次与精彩绝艳的视觉效果,赋予器物色彩鲜活的生命力度和韵律感,表现出“五色杂而炫耀”的美感,张扬着人的生命激情和自由精神。

从出土的漆器色彩运用上看,一般说来,不规则形漆器比规则形漆器用色多,几、案等家具用色较单纯。如湖北江陵出土的漆耳杯和湖南长沙出土的漆耳杯,耳杯的造型与装饰纹样凤鸟及与之相配的红、黑两色,辽阔的空间轻灵升腾,周流回环,表现出一种大气盘旋的审美意象。又如漆奁、木雕座屏、彩凤双联杯、鸳鸯豆等多以黑漆为地,绘以朱红、枣红、灰绿、翠绿、金黄、棕黄、银白等色,精工富艳,浓丽斑斓,幽深玄妙。这些都是在色彩与形色及文化诸要素在高度吻合的基础上,所创造出来的一种非凡的带有浓厚民族精神特质的美。

2.纹饰

漆器纹饰是生漆艺术的最基本表现手段,它是一种看得见有韵律的图形符号的纪录,是由手运用而生的“舞”。韵律的本身就是线条——并不是描绘物体真正的轮廓,而是画其形式,借着暗示和象征表现思想,揭示了真实的本质和静静的动作。人们之所以历代不厌其烦地反复描摹一个图形,不仅仅是因为其具有审美意义的外形,而是在纹饰的背后,往往蕴藏着深层的象征意义和大自然生生不息的流动感。它们可能是远古时期人类图腾的子遗,也可能是某种神秘狂热的宗教情感的宣泄。在原始先民的意象中,与原始人现实生活相关的许多自然物象都被他们赋予一定的神性,即“万物有灵”。原始人似乎可以听命于一草一木之信息,国运也可以维系于一吉兆纹象,并由此而引发了一整套天命符应体系,曲线图形符号只是这些内在意义借以表达的外化形态。这些意义最初大多源于自然崇拜和宗教崇拜,进而衍生出期盼“生命繁衍,富贵康乐、祛灾除祸”等吉祥象征的意义。正是由于人们对美好生活的向往和企盼,正是由于人们对这种“意”的执著追求,才使“形”得以代代相传,并衍生出许多旁支左系,可以说,“意”的历史延伸催生出了“形”的历史衍生。作为中华民族文化心理在器物上的投射,漆器纹饰生动地记录了我国先民生存活动的连续性篇章,体现出往昔永恒、精神不朽的深度意蕴。漆器纹饰的神秘性、虚幻性审美特征既是人们观察、理解和把握物象的结果,同时也是我国先民原始思维中意象世代相传、积淀的结果,此二者的相互渗透,必然要化为一定的“有意味的形式”。

二、中国古代漆器装饰艺术的衍化

1.史前:饰简意骇,朴实无华

在新石器时代,漆器装饰艺术处于生漆工艺发展的原始阶段。原始人在最原始而简陋的条件下,创造了至今仍然延用、借鉴,并具有生命力的器物涂饰工艺。在器物上涂饰看似简单,技法稚拙,殊不知,它却开创了中华民族绵绵不断的漆器艺术的先声,为后世提供了一份最古老的民族优秀文化遗产。

在原始社会,原始器物的涂饰工艺极其简单,有的只是单色素髹,无纹样装饰。如河姆渡出土的最早的漆器,器表只髹红漆或黑漆,未加纹样。在良渚和龙山文化的漆器上已经出现了彩髹艺术。如山西陶寺出土的漆器,以红彩为地,用白、黄、黑、蓝、绿等色彩绘出条纹带、云纹、回纹和几何纹等,其类别和数量很少,纹样也较简单,反映了它已初步具有对比调和、均衡、对称等艺术元素,表现了鲜明的时代特点与浓郁的民族风格,体现了当时劳动者淳朴、健康的审美情趣,以及人们对美的认识和追求,表明了生漆艺术的进步。

劳动与生活是艺术的源泉。原始漆器艺术的洗练、优美而又实用,是由于它植根于当时人们的劳动实践与生活之中。例如漆器纹饰中的鱼、蛙、鹿、鸟、花、叶等,都是当时人们在采集、渔猎、农耕等生活中经常接触的东西。我们的祖先,在长期的劳动实践中,通过对自然界细致的观察,感受和体会到了自然物的节奏、形体、色彩之美,然后通过综合、概括而创造出了漆器装饰艺术。

2.夏商周时期:狞厉峻丽,意象神秘

夏商周时期是中国艺术的萌生时期,也是华夏民族对于色彩线条的感受力以及观念中的主要形象的形成和积淀期,这一阶段先民们对于色彩、线条及民族独有的造型形象的把握和创造,深刻地影响了后世,与不断更替的艺术载体相比较,这些属于纯精神层面的元素保持了相对的稳定性,某些元素甚至一直持续到今天。从考古的遗物中可以看出,原始先民不仅能识别自然色彩,而且能通过思维联想,运用象征性色彩来表达主观情感,通过轮廓线条的起伏、节奏,形的高低、大小,从而形成独特的艺术表现形式以及审美特征。

夏代髹漆工艺比较简单,漆器用色不多,只有浅雕与漆绘两种。商代髹漆工艺比前代有所发展,许多漆器只有器表髹红漆或黑漆的装饰纹样,一般在红漆地上,用黑漆绘花纹或黑漆地上用红漆绘花纹,对比色运用较好,有明快之感。这一时期不仅大量用柰做装饰,有的还运用了浅雕、漆绘、镶嵌绿松石和蚌片以及贴金等相结合的技法。

漆器纹饰装饰技法有写实与变形夸张两种,且有单色或多色描绘。在器物上绘出包括雷纹、蕉叶纹、夔纹、龙纹、虎纹、饕餮纹、弦纹、圆点纹等复杂纹样,有的还在器物部分花纹上镶嵌有刻着涡纹的蚌泡和不同形状的松石。如河北蒿城县台西村商代遗址出土的台西标本M 85:13圆形漆盒,就用朱漆黑彩,绘出饕餮纹和圆点纹;标本M 56:9为朱地黑彩,纹饰为云雷纹;而河南罗山天湖商M 12出土的缠丝黑漆木秘,则通体黑漆,以五层丝线构成方格云雷纹。台西F6出土的26块漆器残片,绘为饕餮纹、夔纹、圆點纹、雷纹和焦叶纹五种纹饰,在云雷纹和饕餮纹上还镶嵌有绿松石,其形状有三角和圆角方形两种,且多镶嵌在饕餮纹的睛部和眼角;安阳侯家庄1001号大墓的三件漆“抬盘”,采用了嵌石片、蚌片、角牙等技法,通体髹漆,饰花纹;殷墟商后期小屯墓YM 338出土的漆豆,其腹上为夔纹和圆涡纹,足上为饕餮纹。

西周时期,漆器装饰艺术比之前代有了较大的提高。彩绘与镶嵌蚌泡或铜饰片的有机结合,成为这一时期漆器装饰图案最具特色的表现手法。如湖北圻春西周遗址发掘出的漆杯(图一),呈圆筒形,黑色和棕色地上绘红彩,纹饰分四组,每组由雷纹或回纹组成带状纹饰。第二组中还绘有圆涡纹蚌泡,每组纹饰间均用红色彩线间隔。使用铜饰片见于琉璃河M1193大墓的漆盾,上嵌饰人面纹女孩圆形、菱形铜片饰。

西周时期漆器装饰类别和数量也有明显增加,装饰题材范围扩大,丰富多彩,纹样复杂多变。除了已有的动物纹、几何纹样、饕餮纹、云气纹等之外,又出现了植物与人物题材。其组合形式有独立纹样和连续纹样两种,当时还有一个主要特点是使用了地纹。如:湖北毛家嘴西周早期遗址发现的残漆杯,黑色和棕色漆为地,朱漆彩绘有回蚊、云雷纹、涡纹和线条纹;陕西茹家庄西周墓M 1甲、乙两室出土的木棺黑褐色彩绘漆皮,纹饰多为云纹;岐山贺家村西M113和M 52周墓出土的漆器残片,以朱黑色漆彩绘几何化的动物纹;灵台草坡、洞山西周墓漆棺,纹饰为朱、黑相间的云纹、草纹和几何纹,陕西韩城梁带村考古发现的龙纹漆器遗迹等等。可见,此时期的漆器纹饰,从商代以动物纹为主体,到西周逐渐转变为几何纹占主导地位,而且西周晚期漆器纹饰的几何特征更加明显,漆器多镶嵌蚌泡,加强了漆器纹饰几何化的造型特征。

3.春秋战国:观物取象,奇异浪漫

春秋战国是中国漆艺发展的重要阶段。髹漆材料和漆器制作工艺的进步,使其器型之精巧和纹饰之美都远胜前代。漆器纹饰精美生动,色彩艳丽,黑地为主,配以红色彩绘,朴素而又华美,达到了空前的水平,这是战国漆器的重要成就之一。

这一时期漆器被广泛用于日常生活,相对较少地受到规矩、礼制的约束,漆器无论在材料和工艺制作上都更具有普及性,出现了大众化趋势。漆器装饰技法有了很大发展,除了彩绘,描金外,还出现了锥画和知器等装饰技法。纹样题材更多地采用了取材于自然和社会生活的装饰内容,并根据器型的特点,创造出了变化多端的漆器装饰纹样。无论是漆盘、漆卮,还是漆棺上的图案,无不曲线轻盈婉转,回旋曲折,飞扬流动。既非对大自然的单纯模仿,也非单纯的自我艺术表现,而是一种自由生命形象的创造,传达出生命之美和生命的律动感。它合理地融合了商周青铜器、玉器上的那些兽面纹、蟠螭纹、云雷纹的表现方式,但摒弃了商周器物中以兽面纹、蟠螭纹为主体,以细密规则的云雷回纹为底的威严、狰狞的程式化作风,代之以一种前所未有的活泼轻盈洒脱得多的新风格,明显地呈现出了春秋战国时期的时代特征。它将传统的怪兽、龙凤形象的分合转化,予以变形,再重新根据装饰、表现或象征的需要组合起来,造成全新的艺术境界和神秘情调。与青铜纹饰相比,战国漆器纹饰使我们感受到了一种彻底驱散了阴霾之后的云蒸霞蔚的气象,显示了漆匠绘画用笔稳健准确、手法多变、运线干变万化等高超的技艺,达到了完美的艺术境界,对后世漆器装饰艺术的发展产生了深刻的影响。

这一时期,漆工匠不仅能熟练地广泛运用独立纹样使漆器装饰具有整体性和统一性,而且在器物的中心和口沿部分还能大量地使用连续纹样,突出装饰效果,并且在一件器物上還往往运用多种形式的装饰技法,彼此协调,整体意趣盎然,达到了空前的水平,成为我国古代装饰纹样发展最灿烂的时代。漆器纹饰除了几何纹、动物纹、自然景象纹之外,还出现了一些绘画性较强的图画,内容有神话传说、社会生活题材等装饰纹样,题材广泛,构思巧妙,极具浪漫色彩。

(1)描写社会生活场面

反应社会生活以新兴的写实手法描绘现实生活与人物活动场面的装饰纹样,主要出现在贵族使用的漆器上。如宴乐、迎宾、车马出行、狩猎、歌舞等,其中比较突出的是信阳楚墓出土的漆瑟上有残存的漆画,绘有以人物、羽人、云气为主的升仙图和狩猎、宴饮、乐舞等场面,线条圆转流畅,设色绚丽多彩,形象生动活泼,反映出漆器装饰绘画水平的提高,生动地表现了贵族的宴乐场面。曾侯乙墓出土的漆鸳鸯盒,则刻画了盛大的乐舞场面,腹部两侧,分别在面积7cm×4.2cm的画面上各绘有一幅漆画,左侧绘撞钟击磬图(图二),用朱漆绘单足伫立的对称双凤,凤嘴中衔横梁,梁上悬钟二枚,凤足上部置磬架横木,悬挂两个石编磬,一个兽头人身的乐师正手持钟棒背向撞击编钟。右侧绘击鼓舞蹈图(图三),画面中间以一兽为鼓座,上树建鼓。一旁绘一戴冠兽形人,双手持鼓槌轮番击鼓;另一旁绘戴冠佩剑武士,双手舞动长袖,正应着鼓声翩翩起舞。这两幅图中人的形象采用极其夸张的手法加以表现,造型奇诡,线条流畅,在方寸之地,惟妙惟肖地将庞大而壮观的乐舞场面,表现得淋漓尽致,可谓方寸之间气象万千,充分体现出小中见大、博大恢宏、不同凡响的艺术特征。

湖北荆门包山2号墓漆奁上的彩绘《车马人物出行图》(图四),被认为是迄今为止所发现的我国最早的风俗画杰作,在仅高5.2cm,展开长87.4cm的范围内,根据器物的圆圈形形状,采用横向平移视点的长卷式手法,彩绘了一组由二十六个人物、十匹马、四辆车、九只雁、二只狗、一头猪和五株柳构成的楚国贵族生活画卷,纹饰精美,画面中的人物或昂首端坐、或策马扬鞭、或路旁伫立、或疾驰如飞,有动有静,栩栩如生,表现了当时贵族出行、迎宾的场面。景物比例准确,形象逼真,色彩柔和,线条勾勒圆熟,是一幅绝妙反映绘画写实技巧与抒情写意风格结合意图的美术作品,也是战国时期楚国礼俗、贵族现实生活的真实写照,具有极高的史料价值。

(2)表现神话和巫术题材

表现神话和巫术题材的装饰纹样,主要出现在楚国的漆器中,如湖北擂鼓墩曾侯乙墓内棺上绘满了由龙、蛇、鸟、神等组成的华丽纹饰,各种神怪中有兽面人身、执双戈、踩火焰的驱鬼逐疫的方相氏,人面鸟身、执双戈的引魂升天的羽人等等。在侧板上的武士(门神)图像(图五),形象怪异诡谲,有的人面鸟身,头生尖角巨耳,两腿间羽毛拖地;有的戴兽形面具,头顶巨型饰物,胯下绘有火焰状花纹;有的兽首人身,两腮生须,赤膊而立。这些武士手执武器忠实地护卫着死者的亡灵,他们的面貌并不狰狞可怖,其上翘的嘴角,像是笑呵呵地陪伴墓主人继续生前的活动。这些具有浓厚巫术色彩的纹饰,一方面再现了楚人生活的一部分,也充分表现出战国时期漆器艺人的高超技艺。

(3)自然装饰纹样

根据器形的特点,创造出了变化多端的自然装饰漆器纹样,主要有动物纹样、植物纹样、自然景象纹样等。

动物纹样

动物纹样主要有龙、凤、兽面纹、窃曲纹、乌、兽等。这些动物形象以完全写生的手法描绘,构图生动逼真,形神兼备。其中不少是在雕刻的动物上彩绘而成(包括浅浮雕),也有一些是直接描绘的。少数单独作为漆器上的主要装饰纹样,大多数是相互组合,并作为主要纹样的。长江流域的湖南、湖北出土的楚国漆器动物纹样最为丰富,主要有龙、虎、鹿、豹、猪、狗、兽纹、蛙、朱雀、鸳鸯、鹤、孔雀、金乌、凤、乌、变形凤纹、变形鸟纹、乌头纹、蟒、蛇、怪兽纹、辟邪、蟠虺纹、窃曲纹等。如包山楚墓漆奁上的马、犬、猪和信阳楚墓琴瑟上的鹿、獐、狗等。

龙凤纹

龙凤纹的出现是古代人对自然界各种生物理解、尊重、敬畏、爱恋、审美的结果,是春秋战国时期漆器中普遍流行的纹饰,在动物纹样中占有很大的比例,分为变形和写实两种,以变形为多,撷取主要的形体特征,运用流云纹、卷云纹或S形构成,或似蛇,或似螭,或作兽面带角,被抽象成龙纹。凤纹源于乌纹。“凤,神鸟也。……鸿前麟后,蛇颈鱼尾,龙文龟背,燕颔鸡喙,五色备举。”(许慎《说文解字》)凤是人们心目中的瑞鸟,天下太平的象征。古人认为时逢太平盛世,便有凤凰飞来。“凤”其甲骨文和“风”的甲骨文字相同,即代表具有风的无所不在及灵性力量的意思。凤乌形象,在楚文化中还有招魂,辟邪,引领灵魂升仙,再生、转生、永生的意蕴。因此,凤乌纹既能出现在祈福的礼器上,也能出现在棺材上,其用途十分广泛。这个充满幻想的具有神秘浪漫色彩的纹饰,在现今所见的出土漆器占据不同寻常的地位。它广泛地出现在盾、马鞍、刀鞘等战争工具,琴、瑟、鼓等乐器,盘、豆、勺、杯、盒、盂等食具,箱、奁、柜、案、几、俎等生活用具,甚至棺木上。其纹样丰富多彩,或昂首振翅,或展翅欲飞,或大步跨越,充分展现了古人强烈的情感和奔放的个性特征。凤纹与卷云纹、流云纹、花枝纹的有机组合,流丽纤美,颇具神秘色彩,更能体现春秋战国时代的精神风貌,别具情趣。湖北包山2号楚墓出土的彩漆带流杯(图六),杯体通饰一只凤鸟纹,堪称一绝。

植物纹样

从现有的文献资料来看,春秋时期的漆器上尚未见到植物装饰纹样。战国时期楚国的漆器上开始出现以花草树木为题材的装饰纹样,这标志着现实生活题材开始融入漆器装饰领域。这一时期的一个显著特点是树木多以整株的形态来表现,如扶桑树、柳树等,花卉多以变形的花瓣纹衣箱和编钟架上变形花瓣纹饰,且多起衬托作用。湖北曾侯乙墓出土的后羿射日图衣箱盖面上,两组对称的四株扶桑树上,每个枝头上都绘以太阳形图案。这种树纹图案,既有写实性,又有符号性,太阳形图案代表着扶桑树。四株扶桑,树形态简约美观,既衬托了树冠上诡异的乌和兽,又使人感觉到弋射的后羿在莽莽丛林中的神勇。在荆门包山2号墓出土的圆奁上的车马人物出行图上,柳树在画面上充当了故事情节的隔断,两个柳树间基本上是一个相对独立的画面。柳树随风飘曳,婀娜多姿。

自然景象纹样

自然景象作为漆器装饰题材,主要是各种变形的山、云以及星宿,特别是对云的处理,充分发挥了制作者的想象力。云纹是战国漆器纹饰中运用最多,变化形式最丰富的纹饰之一,例如卷云纹、勾连云纹、云雷纹、变形三角形雷纹、勾连雷纹等,变中有不变,不变中蕴藏着变,极大地增加了漆器装饰的艺术感染力。自然景象纹大多作为辅助纹样,但也有少数是作为主体纹样的,战国时期极具天文学价值的一件漆器是曾侯乙墓出土的二十八宿衣箱(图七)。衣箱顶盖正中有一个朱漆画的象征北斗星的“斗”字,用篆书书写二十八宿的名称,按顺时针方向围绕着“斗”字排列成一个规则的圆形,左边绘有白虎,右边绘青龙。这幅图是迄今为止所发现的二十八宿全部名称的最早记录。

几何纹样

几何纹样主要是园点纹、圆圈纹、三角形纹、弧形纹、涡纹、菱形纹、方块纹、方格纹、方格点纹等,他们同各类云纹一样,或作主体装饰,或作陪衬装饰,或与其它装饰纹样组合而成,使漆器装饰干变万化。

在装饰技法上,各类纹样或单独使用,或相互渗透,或点、线、面组合,或变形和抽象,幻象与真象交织,抽象与具象并用,繁复多变,运用自如。从出土的漆器的装饰纹样来看,大多数的漆器中都有几何纹样,纹样抽象化程度较高,直线纹、卷涡纹、圆点纹及各种凤纹、龙纹和蟠螭纹是最基本的构形元素。在这个基础上,经过变形,又衍化出回纹、波浪纹、弧边三角带涡纹等,它们变化多端,少有雷同。战国时期,人们似乎特别钟爱回纹,几乎在每件漆器上都能找到它的影子。这似乎是蟠虺纹、蟠螭纹、云雷纹加以变形、改造的结果。这些纹样单元多呈向心卷曲的卷涡,它们琐碎地并列重复着,在一个平面范围内,乃至在整个器身外表上组成细密的纹饰。例如曾侯乙墓内棺纹饰的乌形、人形,其翅膀、犄角、手脚都呈回纹式的弯曲倾向。图八是曾侯乙墓中出土的一个木桶,桶外壁中间环以三角雷纹,其它部位布满了变形雷纹,整个桶身华丽脱俗。回纹不单独构成纹样,而是与其他花纹组合,有的在某一花纹内用回纹装饰,有的在某一花纹边缘地带饰以回纹,或将数个回纹相连,不同向的两个组成一对,再以二方连续的形式组成一个圈,环状相连,前后呼应,大小均匀,间隔有度,精密细致。长沙楚墓的狩猎漆奁,人与兽明显小于上下三条装饰带中的回纹,人、兽的动态也被限制在周围纹饰的约束之中。彩绘盘、豆、耳杯上的凤纹的嘴、翅、尾、颈毛,龙纹的角、尾、爪等处都有回纹装饰,呈现出浓郁的时代特征。

战国漆器纹饰的表现技巧是對前人艺术经验的总结和自身艺术探索的大胆尝试。他们灵活地将各种表现要素巧妙地组合起来,诸如二方连续、四方连续、对称、同心圆构图、环带花纹、变异形的组合等等都是最基本、最普通的手法。湖北荆门包山楚墓的彩绘漆奁的聘礼行迎情节画就是一条出色的连环画式的环带纹饰,以图案绘画法记叙了楚贵族婚嫁出行场面,艺术性之高令人称奇。江陵望山1号墓的漆耳杯,两耳及口沿外绘有红、黄、蓝三色的点、弧形纹等几何纹样,以陪衬主体纹样;江陵雨台山的漆扁盒,盒盖周边描绘的圆卷纹陪衬,烘托盖顶中部的变形鸟纹和鸟头纹等;雨台山10号墓出土的彩绘三角纹盏型器(图九)以几何纹为主要纹样,两色三角形纹巧妙地使用,使器身富有强烈的立体感;江陵马山1号墓的一件漆耳杯,其内壁有以红漆绘的粗犷的卷云纹与圆点纹,内外壁和两耳有用细笔勾勒的卷云纹与几何纹样。

漆器的纹饰美不仅在于描绘自然,而且在于线条的美。线条表现了一种净化了的审美趣味和美的理想,是人们经过长期提炼、概括、创造出来的美。线条的组合、流转变化和韵律概括地表现了大干世界的节奏感、流动感。柰赋予线以个性,线又赋予黍以艺术生命。线成为了漆器装饰的基本语言和主要的艺术形态,传递出人的种种主观精神境界、气韵和兴味。有如行云流水,转折不滞,粗细兼容,刚柔相济,创造了一个道劲古逸、舒展自如、富有生命暗示和表现力量的艺术世界。例如曾侯乙墓中鸳鸯盒腹部两侧的撞钟击磬图、击鼓舞蹈图,可谓是线条艺术的杰作。表现对象皆用简练流畅的线条来表现,粗线显得浑厚,细线显得飘逸。绘在漆棺上的一些线条也有同样魅力,线条本身也起到了装饰作用,有一种特有的韵律蕴含其中,形象本身的美感和生气也通过这些线条的韵律得到充分地显现。观物取象、以线明象的装饰方式最终发展成为中华民族的传统漆器装饰方式。

战国时期,漆器纹饰所运用的线条多用毛笔勾画,且大多是曲线,有些变形龙凤纹,与其说是龙凤的变形,不如说是卷曲的云、雷、水波等易于产生运动联想的形态,体现出了我国先民崇尚生命的运动活力和强烈向往自由的文化精神。简练流畅的线条寓直于曲、曲直分明而又互为一体,将万千气象尽显方寸之中。它通过流畅而富有节律感的曲线巧妙地传达出充盈在宇宙万物间的运动感、律动感,将人引入一个奇异境界。这种线气势非凡而又优美无比,与“天人合一”的思想相一致。线条时疏时密,时曲时伸,与动势同在,充满生机。它简洁洗练、流畅、鲜明,反映了一种生机勃勃的时代风貌。那种节奏轻快、如行云流水般的音乐感,那种飞扬流动、意气风发的舞蹈感,正是先民乐观开朗、展翅欲飞的精神状态,在视觉形式上的显现。

在色彩的运用上,平涂填充与彩绘髹画相结合是其特色,红黑两色是其主色调,反映了当时人们的思想意识形态和审美观念。器物根据审美和形制需要多通过平涂填充来活跃大面积底色,强烈的色彩对比,使器表装饰效果更加醒目。由于油漆的发明,战国时代的漆器用色比过去大为丰富,彩绘漆器如河南信阳长台关楚墓出土的小瑟,至少用了鲜红、暗红、浅黄、黄、褐、绿、蓝、白、金等九种颜色,尤其是金、银的熟练使用,标志着技法的发展。小瑟既用浓金作点和线,又用淡金作平涂,浮动欲流,有如水彩颜色,使人惊叹。同墓出土的棺板,大量使用银彩,成为全器的主调,这在后代的漆器中也是少见的。

4.秦汉时期:纹饰飘逸,法天象地

秦汉时期的纹饰在继承战国漆器的基础上,获得了空前的发展。为了适应社会各阶层的需求,装饰纹样题材丰富,主要有动物纹、几何纹、自然景象纹以及各种神话、现实生活题材。图案的神秘主义色彩进一步减弱,采用的基本构图方法为夸张对象的性格特征,抓住大的形态动势,线条流畅,变化多端,不作细节描写等,用精神大势转移艺术情感。通过采用适合纹样、独立纹样和连续纹样等组合形式,依据器物造型的需要组成匀称规整的花纹图案,并以线描、平涂、渲染、针刻、戗金、镶嵌和堆漆等多种技艺,使装饰纹样线条错落有致、曲折萦回,画面瑰丽生动。

(1)秦代:凤舞鱼跃,婉约多姿

秦代漆器线描是漆器纹饰的主要装饰手段,通过线的刚柔强弱,轻重缓急,浓淡干湿,转折顿挫,表现出各种物像的形态与质感。例如睡虎地11号墓的黑漆朱绘单凤双鱼纹漆盂(图十),内底朱绘双鱼一凤,从嘴到尾一笔铁线描成。线条刚中带柔,极富弹性,着色干湿得当,使鱼的造型逼真,生动活泼。又如睡虎地11号墓漆樽,在口径11.4cm,深10.1cm的樽内底,用圆的笔尖,勾勒出细如发丝的凤鸟纹,线条流畅,形象准确。同时还采用三角旋卷式的构图方法,使画面的装饰效果别具一格。这座墓还有一件漆园盒,盖面的三条云龙纹,线如行云流水,使云龙造型灵动、矫健,给人以翻腾之感。另一件漆扁壶,一面绘一头雄壮的犀牛,在写实的基础上进行夸张,使牛雄健肥壮的特征显得更为突出有力;另一面在奔马上绘一飞鸟,构成了快马如鸟飞的意境。

秦代的社会生活和神话纹样,从目前的考古资料来看,仅存于湖北江陵凤凰山秦墓出土的漆绘木梳篦上(图十一)。这两件木梳篦大小相同,长7.4cm,宽5.9cm,在木梳篦柄部圆拱形的正背两面,均有彩绘人物画。一木梳正面描绘的是宴饮场面。两男子,一个带冠、一个挽髻相对席地而坐,面前各自摆放一只盛放食物的豆。右边的男子似乎是主,左边的男子似乎是宾。两男子之间是两个头挽髻,着裙裾,足穿双尖翘头鞋的侍女。左边的侍女手持酒杯,正将酒杯奉给男宾,右边的侍女双手持豆紧随其后。木梳左上方有一条飘带,意为宾主正在歌舞声中宴饮。木梳背面描绘的是歌舞场面,画面中间一女子身姿绰约,甩动宽大的长袖翩翩起舞。右边一男子手持木槌作击磬(或钟)状,正为舞女奏乐。右边一女子跪坐在地,昂首高歌,为舞女伴唱。另一木篦正面描绘的是送别场面。画面中间是一对男女,左边的男子似为贵族,头戴冠,上身穿交领衣,下身着裙裾,腰佩长剑,女子头挽髻,上身穿长袖衣,下身着长裙,与男子执手相望,依依惜别。在男女左右两侧各有一位男武士,他们在等待主人一起动身远行。木篦背面描绘的是角柢场面,画面上三位男子,上身赤裸,下身穿有长腰带的短裤。左边的一男子,身体直立,平伸双手,作为裁判,右边两男子,身姿矫健,奋力拼扑,比赛异常激烈。木篦右上方有一条飘带,意示有音乐伴奏。

这两件木梳篦在方寸之间描绘了四幅活生生的生活场景的场面,画面构图精巧,明快醒目,在半圆形的梳、篦柄部面上,将人物安排得疏密有致,人物比例准确,婉约多姿,刻画细腻,线条流畅,充分反映了秦代髹画匠人高超的绘画技巧。

秦代的幾何纹样主要有圆、点、圆圈、菱形、方格、点格及三角纹等。有少数漆器是以其相互变换组成的几何形花纹,作为主要的装饰纹样。大多数漆器上的几何纹与其它装饰纹样构成图案,起衬托的作用。在起衬托作用的几何纹中,大量出现了波折纹,这种纯粹的样式化的纹样绵连不断,有力地烘托了主体纹样,装饰效果很强。如河南泌阳出土的几何纹耳杯(图十二)。

秦代漆器的动物纹样主要有牛、马、鸟、鱼、云龙、凤、变形凤、变形乌、云凤、鸟头和兽纹等。这些纹样,除个别的仍是在雕刻动物形象的漆器上加饰花纹之外,绝大多数都是在器皿上彩绘的。虽然这个时期的动物纹饰不如战国时期的多,但它们出于当时髹画匠师的妙手,更显得千变万化,繁丽多彩,是当时漆器上最主要的装饰纹样。这类动物纹样往往还辅以几何纹等,使整个漆器图案显得十分和谐优美。秦代已出土的漆器以湖北云梦睡虎地最为重要,其中最具秦代风格的动物纹样器皿有:9号墓的凤形勺,11号墓和13号墓的彩绘凤鱼纹盂及大量的变形乌云纹器皿等。

云凤纹在出土的春秋战国时期漆器中几乎没有见到,而云梦出土的秦代漆器,出现了大量的云凤纹,十分引人关注,是秦代漆器上具有代表性的纹饰。云凤纹由变形凤鸟纹的局部与云纹有机结合演变而来。两种纹样的结合明显具有了动态感,而用连续形式加以表达,更产生了流动感,粗看似云,细看似凤,不禁使人联想凤鸟在云中自由飞翔的景象。这些云凤纹表现形式多样,变化多端,有以圆形曲线表达,亦有用夸张的直线来表现,有的线条简洁,有的图案繁复,有适合纹样,亦有连续纹样,有的是主要纹样,有的作辅助纹样,表现出秦人独特的审美意趣及其非凡的艺术想象力和创造力。

龙凤纹较常见的有类似英文字母的“S”形纹饰,龙凤如行似飞,优美活泼,富于变化。在秦代漆器的动物纹样中,还出现了一种十分有趣的纹样,即B形乌头纹。这种乌头纹在湖南、湖北出土的秦汉漆器上大量出现,达三十九种之多。把鸟头变形简化成B型,表现出古人高度抽象的概括能力,这种几近概念化、符号化的鸟头纹往往呈带连续纹样的形式,对主要纹样起陪衬、烘托作用。秦代的变形鸟头纹样,一般由近于写实的两个鸟头组成(即典型的“B”形纹),变化较少,西汉则由两组变形鸟头纹或两组以上繁复的图案构成,类型很多。这种变形鸟头纹在秦汉漆器上应用十分广泛,主要绘于器物的外壁与盖部。在秦代,像漆卮一类的器物上往往以变形鸟头纹为主要纹饰,或与其它类型纹样相结合为装饰。

秦代漆器上的植物纹样,主要有梅花纹,菊花纹、连枝花蕾纹、柿蒂纹以及折枝变形花卉等。从云梦睡虎地出土的漆器看,11号墓有一个漆圆奁盖面中心在黑漆地上用漆绘梅花纹;25号墓中有一件漆圆奁的盖与内底,在黑漆地上用红、褐色漆绘折枝草叶纹;3号墓出土的一件漆扁壶上,双凤相对伫立,中间有一个夸张的花蕾,这个花蕾在画面中起到了平衡、稳定的作用。

秦代漆器上的自然界景象纹样主要有波折纹、卷云纹、云气纹等,这类纹样在当时的漆器装饰纹样中占有一定的比例,大多数是作为辅助纹样出现在圆盒、耳杯、圆奁等漆器上,纹样变化多端。如云梦睡虎地出土的勾连云纹长方盒,云气与龙、鸟等动物形象相互幻化,从而产生了翻腾滚动,亦真亦幻的云龙、云鸟、云兽等图案,极具艺术感染力。

秦代漆器的装饰纹样用色主要是朱、黑、褐、金、银等五色,其中以朱、黑两色最多,金银色极少。漆器的底色与装饰纹样的用色搭配和谐,讲究对比应用。绝大多数器物都是在黑漆底上,用朱、褐漆彩绘花纹,有些是用红漆绘花纹,也有器物是在朱漆底上,用黑漆或褐漆绘花纹,还有少数器物是在褐漆底上,用朱、赭褐漆绘花纹,或在朱、褐漆绘的花纹中填涂金银粉。秦代漆器的叙事画纹样,人体比例准确,线条流畅,形象生动,栩栩如生,所描绘的饮宴、歌舞、送别、相扑等场面,生活气息相当浓厚,人物仅三四人,却通过每个人的动态、形象、衣着、表情、道具,将不同场面的人物细腻地表现出来,充分反映了秦代漆艺匠人高超的技艺和绘画水平。

气势磅礴的秦始皇兵马俑,充分体现了秦代器物装饰造型艺术的高超水平,它是彩绘与雕塑工艺完美结合的产物。在春秋战国时期无论是南方楚地的木俑还是北方齐、秦的陶俑,基本上都运用了彩绘的方法来表现衣服的纹样,勾、画面部的五官、须发。如山东章丘女郎山出土的三十八件陶俑都有彩绘,出土时颜色仍很鲜艳;铜川枣庙春秋战国秦墓出土的八件泥俑和十七件动物模型都是泥塑成型后再敷以颜色。秦俑也是先入窑烧制成陶之后才于其上施彩,可以说,秦兵马俑彩绘是秦代工匠在继承前代彩绘装饰技术的基础上进行的一项新的实践。部分陶俑、陶马的表面涂一层腻子,使其表面平整、光滑,将在木胎、皮胎上制作彩绘漆器的技术应用到了陶胎上面。通过彩绘,既达到了求真写实的目的,也弥补了陶塑环节上的某些不足,使之从个体角度观察栩栩如生,从整体上看则庄重严整。通过对取样的光谱分析和x射线衍射分析,秦代所用颜料中的丹沙(HgS)、铅丹、铅白、赭石、孔雀石、木炭、雌黄(As2S3)都是中国传统绘画的颜料,显而易见,在陶塑作品表面施漆绘彩是一种典型的彩绘与雕塑相结合的手法。

(2)汉代:流云飞动,天地和谐

汉代漆器装饰纹样的装饰手法与战国、秦代基本相同,仍是写实和夸张变形两种,技法则更为熟练。漆器纹饰以几何云气纹最多,流云飞动是这一时期漆器装饰的总体风格,装饰题材广泛,内容丰富,图案优美。有写意、有写实;有抽象、也有具象,人间气象,天地万物等,无一不收入其中。其装饰题材大多包含着祈祷幸福、希冀吉祥和免灾祛祸之寓意,一些动物也被赋予了祥瑞的含义。如:龟鹤象征延年益寿,鹿代表禄,鱼是“余”的象征,老虎比拟威武,麒麟比拟仁义,鸟表示日,兔表示月等。由于写实手法的大量运用,使许多汉代漆器图案具有更强的真实感。如动物纹样中的牛、马、犀牛、豹、狸、獐、猫、鱼、凤、鸟、兔等,以及一些表现社会生活的纹样,以其生动、精美、华丽、典雅的艺术形象,用东方人特有的含蓄、谐音、假托和转喻等曲折的手法,反映出当时人们一定的思想、意志和情趣。

汉代漆器纹饰艺术,以纤细为其特征,线条挺拔,柔和,富有弹性。这一时期漆画的特征以湖南长沙出土的漆器绘画为代表。其特征主要是以各种变形的云气纹、龙凤纹和几何纹为最多,亦有大量的人物、动物纹饰。如马王堆1号墓和砂子塘西汉早期墓出的彩绘漆棺及其它器物,是最能代表西汉漆器装饰文化面貌的实物遗存。装饰纹样增多,不仅同一纹样变化多样,而且出现了许多新式纹样。有许多人物纹、动物纹、植物纹的形式,前所未有。比如四川出土的漆器,其装饰纹样多为对鸟和对兽纹,描绘细致,有很强的装饰感。装饰题材不断扩大,出现了大量的表现现实生活内容的乐舞、出行、杂技、车骑等风俗画卷以及人神杂处,琦玮谲诡,流丽奔放,变幻多端的神话世界。

表现神话题材

以夸张的手法表现神话故事和巫术题材来装饰漆器,是汉代漆器纹饰的一大特征。远古流传下来的神话故事和巫术文化,在汉代漆器作品上得以充分发挥和反应。汉代装饰艺术中的神仙观念已经不同于远古图腾,也区别于青铜饕餮,他们不再具有在现实中的威吓权势,不再具有与现实苦难相对峙的难及的彼岸,而是人神杂处,人兽合一,历史和现实、天上与人间合为一体,极有气魄地展示了一个愉快、乐观、生意盎然的和谐世界,使神仙世界也充满了人间的乐趣。

汉代的神话题材漆器纹饰主要见于湖南长沙马王堆1号汉墓的黑地彩绘漆棺(盖板)、朱地彩绘棺、针刻怪兽纹漆卮(外壁)、长沙砂子塘1号汉墓的朱地彩绘棺、安徽天长县三角圩19号汉墓的人物怪兽格斗长方盒、湖北光化五座坟3号墓、江陵凤凰山8号汉墓神兽纹龟甲形漆盾等。

湖南长沙马王堆1号汉墓4层套棺中的第2层黑地彩绘棺(图十三)和第3层朱地彩绘棺(图十四),整个装饰主要由云气纹组成,线条奔放有力,各种“杂物奇怪,山神海灵”填充其间,展示了仙鹤觅蛇、神兽骑马、仙人乐舞、怪兽格斗等神秘离奇的故事,是汉代神话故事最为典型的作品。彩绘黑地漆棺在“S”形曲线构成的富有动感的云气纹中,彩绘有九十多个形态各异,生动多变的神怪、仙人、怪兽、鹤、虎、牛马等图像,或挥动长袖,翩翩起舞;或满弦将射,而被射物则翘尾回首,惊恐奔逃;或托腮而坐,若有所思等,凡此种种,形态匀称,活泼生动,具有强烈的感情色彩和运动感,形成了大气磅礴、浩荡恢弘的彩绘巨制,显示出汉代漆匠独特的想象力,丰富的画面富有音乐感,体现了瑰丽多彩的艺术风格。彩绘朱地漆棺外表彩绘龙、虎、朱雀、鹿和仙人等祥瑞图像,其中在棺的头挡板处,于中部一三角形的高山两侧,各绘一昂首腾跳的鹿,四周绕以云气纹。足挡板上画双龙穿璧,龙身带鳞甲而又有凤羽,龙首巨目利齿,异常凶猛。左侧板上画一朱色山,山两侧各绘一呈波浪起伏状的巨龙,左侧龙身上又画一形体写实、张口回首的猛虎,龙尾画一身带云形斑纹的伏虎,右侧龙身上有一翘首展翅欲飞的朱雀,龙尾有一头发斑白、身带毛发、两手攀龙的仙人;右侧板上满饰繁复的勾连云纹。该棺所绘图像与长沙砂子塘西汉早期墓中出土的一具朱漆彩绘棺上的图像颇为相似。

湖北江陵凤凰山8号汉墓出土的神兽纹龟甲形漆盾(图十五),盾平面呈龟腹甲形,以黑赭色漆为地色,盾正面用朱色绘一人首、人身、禽足,身着豹斑纹衣裤的神怪,和昂首屈身、奔走欲飞的神兽,盾背面画两衣着相同、相对而立的人,右者身佩长剑。在构图上,漆匠用笔简洁,用漆如墨,依龟盾之特定形状,采取了对称构图的方法,对人物作了合理地安排,概括地表現了画面的特点,大胆地运用粗线条勾勒人物、神兽,衣物、花纹部分信手点来,浓笔平涂,增强了神兽的力度感。

另外,朝鲜平壤古代乐浪郡的汉墓中出土的彩绘羽人乘凤乌的漆勺和西王母与龙虎的漆盘,所绘物象皆富有气势。

现实生活题材

表现现实生活题材的汉代彩绘漆器出土较少,但在情节安排,人物造型与神态刻画,线条和色彩以及构图上,决不逊于同时代的墓室壁画、画像石和画像砖,具有强烈的时代特色:形象质朴粗犷,通过动势和力度的强化,以及人物之间的呼应来表现情节主题,显示了漆画工匠高超的艺术水平。

在秦汉时期,在天人合一、天人感应,以儒学为正宗和缴纬神学的影响下,在琳琅满目、五彩斑斓的对象化世界中,一方面延续着战国漆器装饰的一些奇异浪漫的内容,将世俗生活和自然环境描绘表现出来;另一方面又宣扬孝子、义士、圣君、贤相的道德故事,以儒学的礼仪道德规范统领社会各阶层人员的思想行为,折射出秦汉时期的社会思潮、现实生活场景和思维理念。反映现实生活题材画面的狩猎、歌舞、宴饮、出行、战斗等漆器装饰纹样都不同程度地展现了时代特点,反射出一种积极的对世间生活的全面关注和肯定。辽阔的现实图景、悠久的历史传统,浓缩在方寸之中。

汉代漆器上的社会生活纹样,主要见于湖南长沙砂子塘1号汉墓的舞蹈漆奁外壁和人物车马漆奁外壁、安徽天长县三角圩19号墓的人物漆六博盘、广西贵县罗泊湾1号汉墓的狩猎纹漆器画铜筒和人物龙纹漆画铜盘、江苏扬州胡场14号汉墓的马术图漆奁、湖北襄阳擂鼓台1号汉墓的人物纹漆奁以及朝鲜人民共和国彩箧冢的彩绘孝子图漆箧等等。

湖南长沙砂子塘墓出土的彩绘车马奁和舞女漆器奁漆画构图繁缛而不紊,使用单线勾勒和平涂结合的手法,笔势活泼,富于变化。前者描绘了贵族乘车出游时的情景,在山丘、云朵、飞鸟、垂柳等自然景色中,贵族坐在急驰的车上,御者双手紧勒缰绳,似用全力来控制奔走如飞的骏马,车后随有两个威武的骑士,其后有一人在亭中躬身相送。整个画面在情节、构图上显得生动自然。后者描绘了十一位正在舞蹈和观赏舞蹈的舞女,舞者面容秀丽,体态轻盈,舞姿优美。

朝鲜平壤市郊一座东汉乐浪郡墓中出土的彩绘漆箧(图十六),局部绘有九十二个不同形态和不同时代的人物形象。许多人物身旁有朱色书写孝惠帝、商山四皓、伯夷、丁兰、李善、郑真、渠孝子和黄帝、神女、吴王、皇后等题字,证明其形象为当时流行的帝王和孝子烈女故事中的人物。其中箧盖上的人物虽被画在仅4cm宽的狭长横带上,但动态、衣饰及五官均描绘精微,生动传神,其形象有如肖像画,体现了较高的写实能力。在构图上,每组人物之间的联系通过不同的手势来实现,采用聚集、交谈的办法将各自孤立的人物组合成一个统一的画面,反映了作者构思的巧妙。

江苏连云港市海州西汉墓出土的一批精美的漆器,其中有一件漆器上彩绘了不同姿态的人物,形象生动。在器盖和器身外壁上,以黄色为地,用黑漆勾绘出三个男子形象,头顶均束发,系帕头,衣右衽长袖袍,一人似奏乐,一人舞蹈,一人似坐听,三人之间又饰以云气纹,画法新鲜。

汉代漆器上的社会生活纹样的表现手法,基本采用长卷式的表现形式,以人物为主,具有一定的情节性和故事性。但也有极少数从纯粹装饰的目的出发来描绘人物。在构图上采用严格的对称,以云纹等为主要纹饰,而人物成为次要纹饰,如安徽天长县三角圩19号墓的人物漆六博盘,在棋盘的四个角上,两人一组,共计八人,均为带冠、着华丽长袍、坐姿的男子。他们向背而坐,中间以一个小方格隔开,八位男子的形状基本相同,仅在冠的形状、是否留有胡须等细微之处略有差别。

动物装饰纹样装饰题材

动物纹样在漆器装饰中占主导地位,几乎在汉代出土的所有漆画上都有所表现。这时期的动物纹样的一个显著特点就是多与云气纹相辅相成,各种各样的动物穿梭于云气纹之间,或奔腾跳跃,或回首翘望,或伫足而立。在回旋往复的云气纹衬托下,尽管有些动物被描绘为静态,但它们潜在的力量和速度仍呼之欲出。纹样中的祥禽瑞兽虽非现实中所有,云海气浪“仙气”十足,却强烈地传达出人间的乐趣:因为此时的祥禽瑞兽并不是人的异己的对象和力量,而是人的直接延伸。这从一个侧面表现了在上升时期的封建大帝国人对自然的征服主题,也反映了封建上层希求富贵、皇权永固,企慕长生不老、羽化登仙的祥瑞意念。

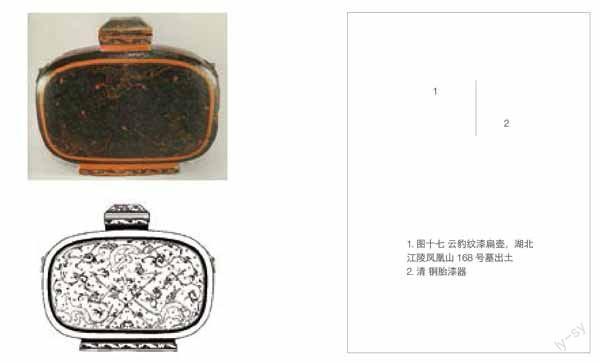

所描绘的动物形象,为了与器型和装饰纹样相呼应,大都采用了变形、夸张的手法。除神兽、神乌外,还有自然界里的各种飞禽走兽,如虎、豹、鹿、马、犀牛、熊、狸、獐、猫、免、飞豹、龙、云龙、云兽、怪兽、龟、鱼、飞凤、鹤、鸟、变形凤、变形鸟和鸟头纹等,线条勾勒交错,连续萦回,变化多姿。即使是神兽、异乌也参照了现实中的动物形态,加以想象、变化而成。如在漆圆盒、圆奁、椭圆奁、樽、卮等的盖面,盖里和内底,扁壶的正、背面,以及耳杯、盂、盘、匝的内底,往往绘有豹、牛、犀牛、熊、云兽、凤、鸟、云龙、变形鸟、鹤、鱼、四叶、柿蒂纹等纹饰。例如凤凰山168号墓的云豹纹漆扁壶(图十七),两腹面各绘有三只飞豹,古人采用三足鼎立的构成方法,使不对称的三豹组合成平衡式的优美的装饰纹样。扁壶的正面上中部有一豹曲身回首;右下部有一豹張牙舞爪,正追捕一只似獐子的动物;左下部一豹昂首伸颈,长尾略上翘,作行走状,正面的豹子个个毛发直立,显得异常凶猛。背面中下部是一展翅的飞豹,两前肢前伸,自上向下扑;左上方一豹的头向上,长尾较直,两前肢回收,两后肢弯曲作上窜状;右上方一豹长尾回卷,作顾首行走状,背面的豹子显得轻灵顽皮,惹人喜爱。盖顶上的豹头微昂,长尾回卷,弓身前行,线条简约流畅堪称杰作。这个时期的漆圆盒,其盖上常常有三凤鸟纹,所采用的构成方法为旋转式,即以旋转方向和弯曲程度相同的方法构图,周围一般又以流动飞扬的云气纹烘托,使三凤犹如在空中盘旋追逐,有的漆器甚至通体饰有云气纹。

另外,还有一些以植物为母题的纹样。汉代漆器上的植物纹样,以柿蒂纹、四叶纹、蔓草纹、四瓣花纹、树纹等为主。这类纹样,在漆器中所占比例很少,有少数是在漆器上做主要装饰纹样,多数则作为衬托神话传说或动物等的辅助装饰纹样。作为主体的植物纹样,多在小型器物上以适合纹样的构图形式出现。同样是草叶纹,也因地域的不同而显出差异性。湖南出土的几件漆器上的纹饰,用笔纤巧细腻,叶纹舒展,形态美观;而四川、安徽等地出土的漆器上,纹饰简约,线条粗犷。

自然景象纹装饰题材

汉代漆器上的自然景象纹样,主要有云气、卷云、勾连云、波折、山峰形纹等。这类纹样在汉代漆器纹样中占有相当大的比例,这和当时的时代精神有很大关系。汉代信奉道教和巫术,人们祈求长生不老或死后羽化登仙,象征“天堂”和“仙山”的云纹和山纹在漆器中被大量运用,人物、动物或神灵怪兽,在变幻多姿的云纹衬托下构成了颇具浪漫色彩的艺术样式,在中国古代艺术史上留下了精彩的一笔。

云气纹是汉代工艺美术的一种主要纹样,较之春秋战国时期也有了空前的突破——云气纹被描绘成翻滚腾跃之势,有的漆器上甚至通体饰有云气纹。从出土的漆画来看,云气纹有多种形式,一般均用线条描绘,其线匀称流畅,蜿蜒舒卷,变化无穷,这些纹样多由古代蟠螭纹或鸟纹发展演变而来。把云气纹挥洒得酣畅淋漓的当推马王堆1号汉墓出土的黑地彩绘棺,以黄、红、青、白、诸色漆在黑地漆面上绘制的云纹,布满整个棺体,云纹之间点缀着上百个动物、人物、神怪图像。棺盖板上的图案,飞云流动、大气磅礴,气韵流畅、回转激荡,是代表汉代漆器装饰风格的重要器物。

表现技法

汉代漆器纹饰的表现技法较之前代更为丰富,用色上大多是在黑漆底上,用朱红描绘,色泽光亮,单纯而典雅。同时各种色彩的组合运用也很多,常用的有黄、绿、赭、白、灰等色,效果华丽丰富,通过平涂渲染等表现技法,产生较强的绘画感。装饰比较典型的漆器有湖南长沙马王堆出土的彩绘两用漆几,黑漆涂地,红、绿、金等绘纹,绘有乘云奔腾的巨龙,鲜明生动。髹画技法主要有:

①漆线描,用生漆液加上各种色彩在器物上进行描绘。

②油彩线描,用油汁调颜料,后用笔画到器物上去。

③锥画,即在器物表面用针刺刻出所需物象,有时刺刻完后再填以金彩。如江苏邗江西汉墓出土的一件锥画小漆罐(图十八),在这件不到7cm的小小器物上,从上到下,锥画纹饰就有9层之多,有连续几何纹、斜十字纹、菱形纹、云气纹和锯齿纹等,层次分明,繁褥而不乱,表现了汉代锥画的高超技巧。

④金银箔贴,将用金、银簿制成的各种图像,贴在器物上面,并以彩绘的云气、山石等作衬托,更显得富贵华丽。

⑤堆漆,有凸出平面的效果,增加了画面的层次和立体感。长沙马王堆西汉墓出土的漆器中,有多件是采用堆漆手法进行装饰的,如黑地彩绘漆棺,云气纹长方漆奁等。

(5)东汉至隋唐时期:道法自然,绚烂华贵

东汉以后,漆器的装饰依然延续前代。彩髹纹饰有凤鸟纹、变体云纹、缠枝纹、双菱纹等。彩髹漆器色调绚烂华贵,纹饰圆润流畅,构图丰满柔和,百态横生,形神兼备,气韵生动,飘逸自得,意趣盎然,明显带有绘画的风范。如鄂城郭家姥吴墓出土的漆钵上,有线条流利的游鱼水草、男女舞戏、相扑、舞蹈等图案。在安徽马鞍山发掘的三国中期东吴右军师大司马朱然墓,出土的漆器数量惊人、器物造型繁多、色彩斑斓,反映出了三国时期漆器装饰的水平。

朱然墓漆器装饰技法多用彩绘,还有素髹,新出现的漆工艺技法有犀皮、戗金等。彩绘图案题材以人物为主,内容丰富多彩,如有描写宫廷贵族生活的宫闱宴乐图、贵族生活图、武帝相夫人图,有宣传传统礼教道德的季札挂剑图、百里奚会故妻图、伯榆悲亲图,另外还有表现生活情趣的童子对棍图等,也有表示祥瑞的神禽、神兽如凤鸟、麒麟、飞廉等。注重写实,彩绘布局紧凑,色彩明快,刻画细微,线条有很强的运动感和节奏感,气势连绵不断,悠然自然。诸如狩猎、宴乐、音乐、杂技、兵器、房屋、衣冠、山水、云树、鱼蟹等都有表现。在构图上,不追求呆板的对称,而特别注重人物的呼应,有的还彩绘山、云、动物烘托气氛,以加深对主题的表达。在人物刻画上,不但运用动作、衣纹,比较准确地表现各种人物的身份和特征,而且还尝试以面部表情来表现特定环境下人物的感情,彩绘季札挂剑图漆盘就是最好的例证。盘心绘春秋时吴国的季札在徐君冢前挂剑致祭的历史故事,把季札哀婉悲伤的神情描绘得淋漓尽致,令人肃然起敬。童子对棍图漆盘,在山前空地绘有两个稚气十足的活泼童子,身穿肚兜,光着屁股,相互舞棍对打,颇具儿童天性。又如彩绘人物扁形漆壶残片,绘有上身裸露的人物,手舞足蹈,形态狂放,生动传神。

朱然墓出土的漆器上的彩绘大部分是用黑中偏红色的漆髹于器表作地色,然后用黑漆勾画轮廓,再根据需要在轮廓内平涂金、红等色漆,最后用黑漆或红漆勾画发式、五官、衣纹之类,形成丰富的层次。一些作品立体感很强,如衬托纹饰中的鱼,由腹到脊,依次用金、浅灰、深灰表现,栩栩如生。

晋代以后,漆器装饰追求更加豪华奇巧,用彩丰富,绘画技巧精细,如南昌火车站工地3号墓出土的彩绘宴乐图案漆平盘(图十九),内底用朱色为地,以红、黑、灰绿、黄、橙等色彩绘人物、车马、瑞兽及钩线纹等,画面错落有致,用色考究,承襲了汉、三国漆器装饰风格。晏乐图漆盘与三国朱然墓出土的贵族生活图漆盘的形制、题材内容几乎相同,用墨线勾勒轮廓的手法,与北魏时期的绘画题材相似,完全取材于现实生活,是魏晋社会生活状况的反映,也是晋代绘画艺术在漆器装饰上的体现。

南北朝时期在装饰艺术方面最明显的创新是绿沉漆和斑纹漆的发明。“斑漆”、“绿沉漆”等漆器装饰技法的广泛运用,打破了自战国以来千年不变的黑、红传统主色调。山西石寨山司马金龙墓出土的彩绘人物故事漆画屏风(图二十),既是一件古代髹画工艺品,又是一幅北魏绘画真迹,堪称一绝。内容画人物故事,有题记和榜书,朱地上用黄、白、青、绿、橙红、灰蓝彩绘。漆画装饰技法继承了三国、两晋的工艺传统,色彩运用由平涂发展成渲染,线条多运用铁线描,达到了相当高的成就。该屏风木板漆画为太和八年(公元484年)前的制品,每块长80cm、宽20cm,厚2.5cm,木板榫卯连接而成。在构图上,采用了突出主题,中心人物大于陪衬人物的手法;在装饰技法上,采用色彩渲染及铁线勾描的手法,用朱漆遍髹面板为地,两面彩绘人物故事、传说。髹画分上下四层,每层有文字题记和榜书,黄地墨书,说明内容与人物身份。画法是用黑漆勾画人物轮廓,用白、黄、橙、红、青、绿、灰蓝等色彩绘帝王、将相、高人、义士、孝子、烈女等人物衣冠、服饰、器具。人物面部、手部涂染铅白,边框用青龙、白虎、朱雀、玄武以及鹿、乌、云气、忍冬花纹装饰,线条悠缓自如,简洁有力,富有节奏感。虽没有什么复杂的装饰性笔墨,但却在简明、扼要的“骨法用笔”中表现了人物的主要动态、立体感和肌肤色调,朴素健康而富有力量。

隋唐以后,漆器装饰在继承前代的基础上,出现了新的艺术风貌和审美情趣。一反以动物纹为主的装饰题材,大量采用了花草纹、人物山水纹等,构图自由华丽,呈现出一派盛唐之风。动物纹样随着文化背景的发展,充实了寓意内涵,洋溢着诗情画意和生活情调;动物被赋予了拟人化的性格,如鸳鸯、鸾凤等都带有情侣爱偶的象征,人与动物之间的关系弥漫着浪漫的诗歌气息,表现为一种合乎规律的和谐,这是唐代动物图案独具的特色。花草纹以缠枝纹和宝相花最具代表性。纏枝纹的植物形象盘根错节,连绵不断,一浪接一浪,缓慢推进,洋溢着无穷的生机,正合佛教轮回永生的观众。宝相花是以莲花形象为基本形加以变化而成,集众花之美,是我国独有的一种纹样,这是一个时代的创造。它原是佛教艺术中特有的一种象征性的花,“宝相”意指庄严的佛祖,其兴于北魏、盛于唐,象征清净、纯洁、庄严、伟大之意。花草纹的应用标志着人的觉醒,摆脱了商周以来受制于天命,神授的精神依托,日渐发现人的自我价值,人认识自我并追求自我。自信、开拓,在生活中追求现实情爱、闲情雅致,把自然当作自己欣赏的对象。这表现在漆器装饰题材上,呈现出诗情画意的风貌,花草鸟蝶成为主要的装饰题材。连理枝、并蒂莲、比翼乌,描绘着人间的爱情幸福。鸾鸟飞舞衔绶,以示人意;鸳鸯相戏花丛,鹦鹉双双追逐,则表现出一种富于人情味的自然。另外还有佛教中的飞天现象,体态丰满,飘带飞舞,一派歌舞升平的景象。如上海博物馆收藏的银平脱舞禽花树狩猎神仙纹漆背镜(图二十一),银花镂刻精湛,纹饰繁密华丽,图文中有花草树木,飞禽猛兽,上方有仙人骑鹤,下方缀有玲珑剔透的假山石,别具一格。

唐代漆器在崇尚华美的社会风气影响下,制作工艺十分考究,或在器物上缀珠陷钿,或雕饰剔红,或描金髹画,精妙绝伦。用金、银花片镶嵌而成的金银平脱器,镂刻錾凿,光彩灿烂。如现存日本正仓院保存的唐代髹漆屏风,屏面绘制丰满端庄的盛装仕女,或立或坐于树石之间,画上还用乌毛贴饰,是唐代漆器装饰技法的经典之作。

(6)宋元明清时期:繁华似锦,百工炫巧

宋代漆器已从高档奢侈品逐渐走入日常生活,体现了漆工艺民用化的特点。器物装饰一反唐代的丰满富丽,代之以清新淡雅的风格,以器身线条优美、色泽素雅为特色,呈现出一定的时代性,反映出理性的美、静态的美、含蓄的美、内向的美。

在装饰上既有以色泽、造型取胜的素髹漆器,也有与绘画相结合的雕饰作品。在图案构成上,出现了以开光形式表现主题画面的手法,一般以人物楼阁为纹样主题,衬以山水乌兽,边缘饰折枝花卉等,具有工笔画的效果。表现人物题材的作品,具有很浓厚的风俗画意趣,反映出髹漆工艺与绘画相结合所形成的新特色,如江苏武进南宋墓出土的戗金花卉人物连瓣式漆奁、戗金人物图长方形漆盒,都是这类题材的代表作。

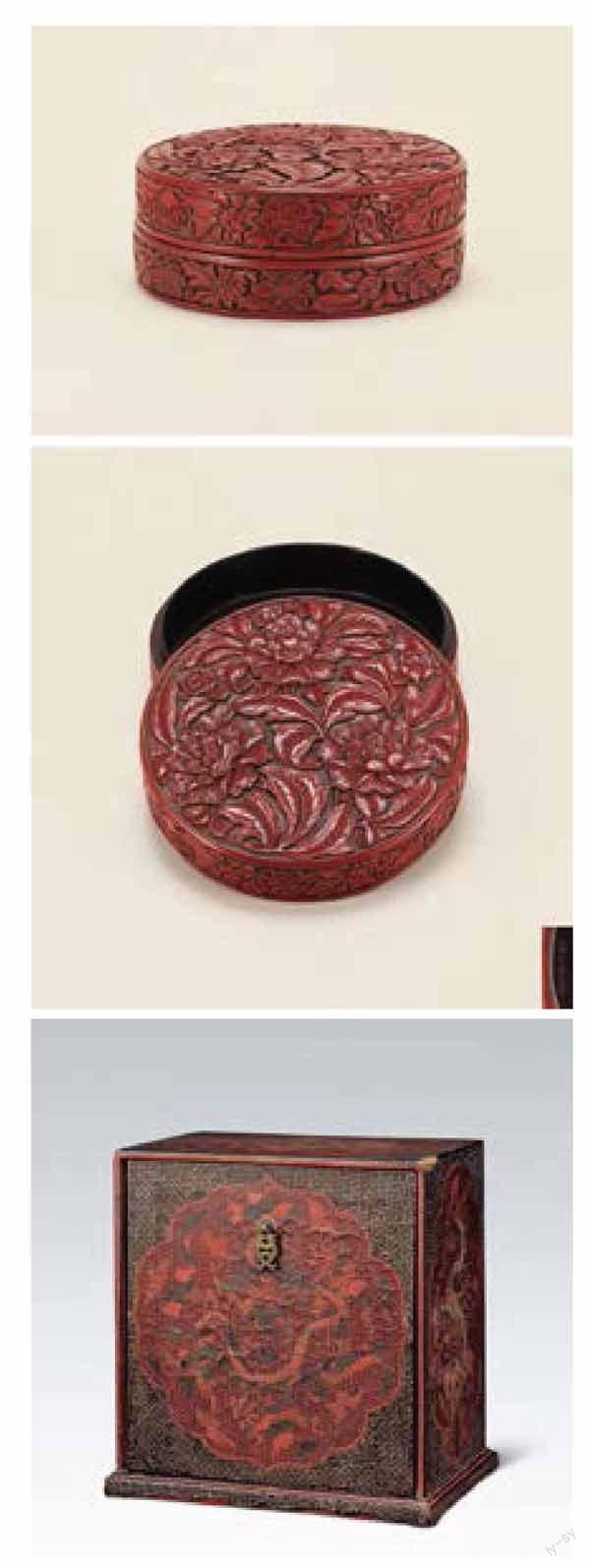

在髹漆技法上,素髹、雕漆、金髹、填漆等工艺比较典型。在众多的工艺中,以雕漆最为精美。宋代雕漆工艺除了剔红以外,还有剔黄、剔绿,剔黑彩等品种。雕漆实物见有雕刻锦地,上压各种装饰花纹。有雕曲线以示水波纹,有雕斜格花卉作锦地,有雕曲折回纹表示天空飘浮的云纹等锦纹地,为元明雕漆锦地打下了基础。

宋代金髹工艺有描金、戗金等技法,已取得较高成就。出土于江苏武进、藏于江苏常州市博物馆的园林仕女图戗金莲形朱漆奁,以及出土于浙江瑞安慧光塔、今藏于浙江省博物馆的描金堆漆合利函,都是其代表作品。园林仕女图戗金莲形朱漆奁(图二十二),莲瓣形,盖面戗刻园林仕女图,两位衣着华美的仕女在园林中窃窃细语,小仆一旁侍候,画面效果十分生动。描金堆漆合利函(图二十三),通体髹棕色漆,棕地上或以堆漆法饰出菊花缠枝纹,或施工笔描金绘出人物图案,线细如游丝,工整流畅。函盖用棕色漆堆出缠枝菊花图案,点缀小珍珠作饰物,四面立墙用金粉绘出白描人物各一幅;函底座四角用棕色漆堆出菊花缠枝纹,中间壶门内堆出形态各异的神兽。器内金书铭文,为宋代最精致的描金漆器。

在苏州瑞光寺塔中发现的真珠合利宝幢,底座上的狻猊、宝相花、供养人员是用稠漆堆塑装饰的典范。真珠合利宝幢造型之优美、选材之名贵、工艺之精巧都是举世罕见。制作者根据佛教中所说的世间“七宝”,选取名贵的水晶、玛瑙、琥珀、珍珠、檀香木、金、银等材料,运用了玉石雕刻、金银丝编制、金银皮雕刻、檀香木雕、水晶雕、堆漆雕塑、描金彩绘、穿珠等十多种特种工艺技法精心制作,可谓巧夺天工,精美绝世。

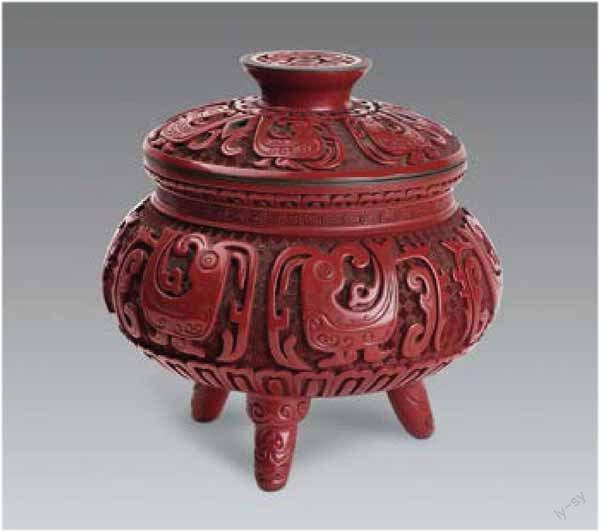

元明清时代,漆器的纹饰艺术与造型艺术取得了珠联璧合、相得益彰的效果。在传承历代髹漆工艺的同时,经过长期的实践,又融合创造出了自己独特的装饰技法,发展到了圆满成熟的程度,艺臻绝艺,尤其是戗金、嵌螺钿及雕漆技法各尽精妙,达到了历史的高峰。

在元代,雕漆最具特色,构图简练,堆漆肥厚,用藏锋的刀法刻出丰腴圆润的花纹。大貌淳朴浑成,而细部又极精致,在质感上有一种特殊的魅力,装饰纹样有花卉鸟禽、山水人物等。

以花鸟为题材的作品,改变以往折枝、小朵花卉的衬托地位,而多采用大朵花卉满铺的图案化表现手法。一般用黄色素漆为地,不刻锦纹,在其上直接雕刻各种花卉。花丛之中双鸟或振翅欲飞,或对舞嬉戏,用以象征人间情侣成双成对,如绶带牡丹、双鹤菊花等;或在盘内正中雕刻一朵大花,其四周用小花及含苞待放的花蕾点缀,主次分明,层次清晰,写实花卉与图案型花卉兼而有之。元代雕漆中喜用的花卉有牡丹、山茶、芙蓉、秋葵、梅花、桃花、栀枝花和菊花,这八种花卉中既有单独表现的,如剔红栀枝花盘,也有几种花卉施于一器之上的,如剔红花卉纹尊等。剔红花卉纹尊(图二十四),尊外及颈内髹红漆,肩部有弦纹一道,将颈腹分开。口外颈部、腹部及口内壁雕花卉纹三匝,由茶花、栀子、菊花、桃花等组成图案。盛开的花朵间,点缀着含苞欲放的花蕾,枝繁叶茂,充满活力。作品用漆不厚,雕刻刀法圆熟细腻。花纹的边缘抛光平滑,不露雕刻痕迹,给人以清新、典雅之感。器底左侧近足处,针刻“杨茂造”三字名款,笔力道劲,近似行书,是杨茂传世雕漆珍品。

以山水、人物为主题的作品,一般刻有三种不同形式的锦纹,用以表现自然界中不同的空间。天空以窄而细长的曲折回转单线刻画,类似并联的回纹,犹如辽阔的天空点缀着朵朵白云。水面以流畅弯曲的波纹线条组成,似流动不息的滚滚波涛;陆地由方格或斜方格作轮廓,格内刻八瓣形小花朵,似繁华遍地。这三种锦纹又简称天锦、地锦、水锦,在不同的空间背景下,刻画出树木、殿阁、人物,例如东篱采菊、莲塘观景等,用以表现超凡脱俗的文人士大夫形象,如故宫博物院收藏的剔红观瀑八方盘(图二十五)。该盘八方形,随形圈足。盘心雕青松、山石,亭前一长者伫立观瀑,后有两小童侍立。盘内、外壁皆黄漆素地,雕茶花、牡丹、栀子、桃花等四季花卉纹。盘底髹黑漆,左侧有三针刻“杨茂造”竖形款,正上方有刀刻填金“大明宣德年制”楷书款,为后刻。此盘为杨茂漆器的传世佳作,造型规矩,构图井然有序,刀法娴熟。人物虽为侧面,但其洒脱、飘逸的个性被淋漓尽致地刻画出来。

明清时期漆器装饰经过几千年的积累,其装饰题材、纹饰结构及其装饰手法等更加丰富多彩,具有鲜明的艺术特征。就装饰题材而言,大凡山水、祥云龙凤、花卉虫鱼、喜庆吉祥等纹样无所不包,图案活泼、自然、大方,既具有传承性,也不乏创新性的倾向性和选择性,充满着生气。髹饰品种日渐增多,在工艺上达到极高成就,尤其是在描金、螺钿、款彩、镶嵌等方面,迎来了干文万华之盛,奇技淫巧,料不厌精,工不厌细,谨严细致,似已达到极限,无可逾越。明清时期漆器装饰技法,根据《髹饰录》可分为14类,素髹(一色漆器)、罩漆、描漆、描金、堆漆、填漆、雕填、螺钿、犀皮、剔红、剔犀、款彩、戗金、百宝嵌等。构图多运用对称方式,题材广泛。从传世之物来看,题材有龙凤、螭虎、虬夔、狮鹿、麒麟等动物纹,卷草、缠枝、牡丹、竹梅、灵芝、宝相花等植物纹,还有十离纹、冰裂纹、如意云头纹、玉环、绳纹、云纹、水纹、火焰纹和几何纹样。

明早期(洪武、永乐、宣德三朝)的漆器主要有戗金漆和雕漆两类,其中以雕漆器数量最为庞大。《明太宗实录》卷二十四中记载永乐元年颁赐日本国王妃的礼物中,就有雕漆盒、盘、花瓶、果碟等,其装饰图案中主体纹饰有人物故事、宝相花、太平雀栀子花、太平雀葵花、苍头石榴花、牡丹花、石榴花、山鸡葵花、鹦鹉长寿花、山雀茶花、竹梅,边饰有香草、四季花、回纹等。雕漆纹饰十分丰富,构图布局讲究对称舒展,或单用,或组合,或写实,或抽象,变化无穷,已远胜元代。

明早期装饰图案大体可分为花鸟、山水人物和龙凤等几类。

以花卉为主题的作品,一般雕刻在圆形器、蔗段式盒、蒸饼式盒上,在其上雕刻一朵,或数朵盛开的大花朵。花朵饱满,四周枝繁叶茂,或旁衬小花朵和含苞欲放的小蓓蕾,似众星捧月,突出主题,画面具有完美的整体感。花卉之下一般不刻锦纹,而以黄漆为地,黄衬红色,鲜明醒目。这种处理手法继承了元代雕漆的风格,但不同之處为元代以花卉为主题的作品,纹饰疏朗有致,留下的黄地空间较大;而明永乐雕漆,花卉满布,留下的黄色地较小,有紧密之感。明永乐雕漆常用的花卉有牡丹、茶花、石榴、芙蓉、菊花、莲花、梅花、荷花、荔枝、葡萄等十余种。如现藏故宫博物院的剔红孔雀牡丹纹盘(图二十六),盘内雕牡丹衬底,技叶繁密,花朵肥厚。牡丹花纹上压一对孔雀,气势富丽奔放,雀身羽毛纤若刷丝,微如毫发,与丰满的牡丹花叶形成鲜明对比。孔雀身、颈边缘处稍高,中部略凹,尾翎似鳞状浮起,层层错落,增强了立体感。足内髹黑褐色漆,一侧针划“大明永乐年制”细书款。纹饰形象生动,意境浪漫,工艺高超精湛,是永乐剔红漆器中最精美的一件。

明永乐时还出现了双层花卉雕漆作品,即在漆盘内上下雕刻两层花卉,盘枝错梗,错落有致,几近圆雕。如剔红牡丹双层盘、剔红茶花双层盘,上下两层花纹自成体系,互不干扰,又互相映衬,章法有致,画面富丽,耐人寻味,充分反映了明永乐时期工匠的高超技艺。

以山水人物为主题的作品,一般雕刻在葵瓣式盘、蔗段式盒上。在盘内或盒面上雕刻人物故事,漆地雕锦纹,衬托图案,绵纹地有分别代表天、地、水的三种锦纹。这三种锦纹与元代的处理手法相同,只是水纹的处理稍有变化。元代雕漆中的水纹有的似波浪滚滚,以弯曲的线条表现,仿佛水在不停地流动,而永乐时期的水纹基本固定为图案化的纹饰,以波折形线条表现。在三种锦纹之上雕刻人物、亭阁。一般的布局为图案的左侧或右侧雕刻一座亭阁,以曲栏围出一定的空间,阁后置古松或垂柳,天上点缀流云朵朵,人物活动其间。或携琴访友,或闲暇赏瀑,或高谈阔论,或五老相聚,立意鲜明,几乎全部是表现文人的林泉之志和淡泊之情。雕刻时,以工笔手法雕出山林流水、殿阁庭院及人物,既有很强的绘画效果,又有工艺品的艺术韵味。

除了雕刻花卉、山水、人物图案,明永乐时期的装饰题材尚有孔雀牡丹、云龙纹、云凤纹、灵芝螭纹等题材。龙凤是皇权的象征,作为艺术形象饰于漆器上,此时已经定型,龙矫健而又威严,凤飘逸而华美,它们或与云结合,或与花卉相配,构成独特的宫廷专用纹饰。

明永乐雕漆在制造技法和工艺上具有鲜明的时代特征。这时的作品一般髹漆层次较厚,少则几十道,多则上百道,与文献记载的“漆朱三十六遍为足”有明显的差异。其雕漆风格继承了元代张成、杨茂的风格,用漆精良润美,雕刻圆熟劲健,磨工精细光洁,藏锋清楚,隐起圆滑,细微之处处理得精细而又恰到好处。例如,花纹枝叶的纹理清晰而逼真,以不同的雕刻方法来表现出枝叶的正背,花筋叶脉被处理得细腻入微,雕刻刀法娴熟流畅,图案的边缘磨得圆润光滑,不露棱角和刀刻痕迹,代表作品有剔红对弈图椭圆盘等。

戗金漆器以朱檀墓出土的云龙纹箱和长方形匣最早。传世的有故宫博物院收藏的朱漆戗金云龙纹长方盒和朱漆戗金大明谱系长方匣等。朱漆戗金大明谱系长方匣通体髹朱漆地,戗金花纹,匣面长方形签内有“大明谱系”四字,左右有对称云龙纹,匣四壁亦饰云龙纹,图案金光灿烂,有浓厚的宫廷气息,是极为珍贵的明代戗金实物。

填漆漆器为明代新创手法,并被后世继承,清代宫廷中大量制作。传世实物有小柜、各式小盒等,图纹有山水人物、花卉、云龙等。如故宫博物院收藏的戗金彩漆牡丹花纹小圆盒,通体填红、黄、绿、等色漆花纹。盖面饰六角花纹锦地,其上正中是一朵盛开的牡丹花,四周衬以茶花、石榴、秋葵花等花卉。器壁六角形锦地上饰菊花、梅花、荷花、牡丹等花卉,花纹轮廓内戗金,图纹清晰,色彩丰富,搭配协调。盒内及底髹朱漆,盒底右侧刀刻填金“大明宣德年制”楷书款。该器在明早期漆器中颇具特色。

明宣德期间漆器装饰题材与明永乐时期基本相同,有花卉、云龙、云螭、山水、人物等。图案的处理出现了“开光”技巧,在盒盖上或盘内以莲瓣式、葵瓣式、圆形作为开光,开光内装饰一种纹饰,开光外装饰另一种纹饰。开光一方面能突出主题,另一方面也能把两种不同的纹饰分隔开来,同时也可起到美化画面的艺术效果。这种方法在明、清漆器图案中常被运用,代表作品有天津艺术博物馆藏的剔红五老图莲瓣盘等(图二十七)。明宣德期间漆器重要的发展是剔彩漆器的出现,如剔彩林檎双鹏大圆盘,既是新创的漆艺品种,又是孤品,其漆色之丰富,图案之新颖,雕磨之精细,均无与伦比。

明中期,包括明正统、景泰、天顺、成化、弘治、正德六朝,其间共八十余年。漆器装饰开始从简练、朴实、大方的风格向纤巧细腻转变。这个时期的漆器品种有剔红、剔黑、剔彩、戗金漆等,装饰图案丰富多姿。在以花卉为题材的作品方面,较之明早期果园厂那种整朵大型花卉为主题的装饰图案日趋减少,折枝花卉及花鸟题材明显增多,如鸳鸯荷花、喜鹊登梅、绶带牡丹、茶花小鸟、芦雁等。以人物为题材的作品则不拘于早期那种携琴访友、观瀑的题材,而以历史故事为主。例如,五老过关、牧牛、文会、渭水访贤、携友秋游、渔家乐、采药、滕王阁、雀屏中选、郭子仪故事、岳阳楼、八仙人物、婴戏等,其代表性的作品有东京东方艺术馆珍藏的剔红楼阁人物座屏(图二十八)等。

明中期漆器的雕刻风格有的保持了早期磨工圆润、藏锋清楚的特点,而有的作品则出现了锋棱不够圆熟的特征。此时,雕漆一般髹漆不厚,与早期那种髹漆层次厚、立体效果较好的风格略有不同;另一方面,无论是花卉题材或人物故事题材的作品均刻有锦纹,早期黄漆素地之上压花的做法几乎荡然无存,从而形成了锦上添花的表现手法。

明晚期,漆器除了剔红,剔彩、戗金彩漆亦大量制作,漆艺发展进入了一个新的时期。剔彩漆器自明宣德时期出现以后,到了明嘉靖时期剔彩漆器骤然增多,一跃而成为雕漆的主流产品,呈现出大规模发展的局面。此时的剔彩器以题材新款,纹饰繁复,雕工精细,不施磨工,锋棱俱在的独特风貌独步一时,形成了与明早期雕漆藏锋清楚,浑厚圆润完全不同的风貌特征,在色彩和雕工上取得了较高的成就。北京故宫藏剔彩货郎图盘(图二十九),是嘉靖时期的优秀作品。此盘通体剔彩,自下而上髹土黄、红、黄、绿、红五层漆。盘内圆形开光雕货郎图,正中一老者手持鼗鼓,后置货郎担,四面有八童子欢娱嬉戏,情态天真生动。背景为桃树山石,画面以红漆为主,间绿、黄等色,并以黄漆刻天地锦纹。盘边刻红、绿龙纹。盘背边为剔彩灵芝纹,足内髹红漆,正中有刀刻填金楷书“大明嘉靖年制”六宇竖行款。此盘漆质干涩灰暗,但漆色运用精美独到。人物色彩以红漆为主,兼用绿漆,红色为衣,绿色为裤;桃树则以绿色为叶,以红色为果实。孩童着装与花叶红绿相间,由红绿渐黄,随妆露色,浓淡适宜,形成了同一颜色的色差之别。绘画题材被运用到雕漆作品中,使剔彩漆器表现出崭新的面貌。此盘画面应师南宋画家苏汉臣的“货郎图”而作,其艺术效果和纸绢上作画所产生的效果相似,表现出这一时期剔彩工艺所取得的成就。

这一时期的另一个特点是改变了过去较为单一的分层取色的重色雕漆技法,进而采取了分层取色与斜刀取色相结合的新手法装饰器物。漆色丰富,协调融合,争奇斗艳,构成了鲜明的时代特征。器物装饰主要以红、黄、绿三色交替,每色有相当的漆层。一般雕刻红花、绿叶。若雕双龙则以红、黄区分,以红色漆为龙鳍,以黄色为龙身,以绿色为龙发,似剪影式的效果;若凤纹则以红、黄、绿来表现其飞翅及长尾,三种颜色的变幻,似美丽的羽毛,多姿多彩;若表现童子,则以红、绿二色分饰衣、裤,以展现儿童的天真、活泼。北京故宫藏剔彩莲杵纹大圆盒(图三十),就是一件具有特色的代表作品。漆色自下而上备黄、黑、黄、草绿、红五层,盖面黄漆素地压雕缠枝莲纹,中心圆形开光内雕金刚杵纹,周饰云纹,盒壁雕红漆面回纹。此器盖部花纹的工艺特点妙在分层取色与斜刀取色方法相结合,分层取色的花纹,露有红花、绿叶、彩云等,交相辉映。而花叶及流云纹的边线又采用《髹饰录》中所谓的“仰瓦”刀法,斜刀铲漆,故从正面即可看到漆层断面露出的彩虹般华丽的色漆线条,如树之年轮,重重叠叠,似行云流水,又漫无定律,天然流动,取得了以刀代笔,一笔数色的艺术效果。该漆器为刻意追求线条与色彩相伴为美的剔彩作品,也是对重色雕漆的发展与创新。这一时期尤以图案间衬托的流云纹使用此种雕法最多,形成了嘉靖以来较为流行的一种表现手法;另有一种表现方法,即以黑漆间朱线来雕刻山水人物花纹,如北京故宫藏明代剔黑山水人物四方委角盒(图三十一),盖面雕山水人物,盒壁及口缘雕卷草、花卉纹。通体图案为黑漆面,斜刀铲漆后,黑色花纹中露有朱线三道,由于所刻山石高低不平,朱漆线间于黑漆山石之间,产生出一种皴染的艺术效果,盒壁的花卉由里向外的每一层花瓣均间有一道朱线,似笔墨勾勒的花筋叶脉,增强了花纹的质感和层次感。这种髹漆做法虽与剔犀相同,但所刻花纹却不是剔犀,也不是随妆露色的分层片取,完全是一种以斜层取色追求线条美的剔刻方法,实际上也应是剔彩工艺派生出来的新技法和剔彩之变种,为前所未见。

除对重色雕漆的继承和发展外,堆色雕漆的出现和使用,是嘉靖、万历时期剔彩工艺的又一成就。如“大明万历年制”款剔彩双龙戏珠纹圆盒就是一例(图三十二),该盒通体髹红、绿、黄三色漆,盖面雕海水江崖之上双龙戏珠图案,盖边及盒壁开光雕花卉纹,开光用灵芝纹相隔,上下口缘雕龟背锦纹,足雕回纹一周。盖面双龙、海水、江石及盒壁花叶等纹饰均用填色法、即用堆色雕漆技法而雕所成,色彩艳丽,雕工整齐,为万历剔彩之精品。就目前所见,这一时期的堆色法还仅限于表现花筋叶脉等局部纹饰,用以塑造主题还应是清代中期以后的事了。

这一时期的漆器装饰题材也有独特风格,除部分继承前期的山水人物、飞禽鸟虫等题材外,一改明早期雕漆简单大方、庄重拙朴的装饰风格,而满目皆为吉祥文字、图案以及道教色彩的题材纹饰所充斥,龙、凤、鹤、鹿,以及鲜桃、灵芝等纹样占据了图案的主题,构成了鲜明的时代特征。这与嘉靖皇帝朱厚熄一生崇信道教密切相关。嘉靖皇帝为禳灾祛病,延年长生,不仅迷信方士,而且对各种祥瑞之物尤为喜爱,包括松、竹、梅、仙鹤、灵芝、寿桃等寓意福寿、吉祥的装饰题材,由此形成了嘉靖时期器物上的装饰风格。长生不老、升仙、万寿等成为这一时期漆器装饰常用的主题,如五老祝寿图、群仙祝寿图以及表现仙山楼阁的题材作品等;出现了以文字组成的图案,例如,以松、竹、梅缠绕组成“福、禄、寿”三字;以“福”字为漆盘的装饰;雕三个寿桃,每桃上雕一字,组成“福、禄、寿”的漆圆盘;以开光的形式,在器物上组成文字“皇图亿载,圣寿万年”和“乾坤清泰,万寿齐天”及“万年长生”“万年如意”“萬寿永年”等装饰纹样。寿春图是这个时期典型的装饰题材,并对清代乾隆时期的装饰图案产生了影响。春字盒有剔红、剔彩两种,在盖面开光内雕聚宝盆,盆内装有盘肠、珊瑚枝、银锭、古钱、犀角、火珠等,盆中升起霞光万道,似熊熊火焰,火焰之上压一个“春”字,春字中圆形开光内雕老寿星。代表作品有故宫博物院收藏的剔彩春寿图圆盒、剔红福禄寿岁寒三友图盒等。剔彩春寿图圆盒(图三十三),该盒剔彩备红、绿、黄等色。盖面开光,内以方格卍字锦地为地,雕聚宝盆内映射出万道霞光,上托“春”字。春字中心圆形开光,居中刻一寿星,其旁衬有松柏和文鹿,取“春寿”之意。“春”字两侧各雕龙纹,四周衬托彩云。合璧上下各有开光四组,内刻水纹、勾云纹、涡纹做地,压雕游春、对弈等图纹。开关外斜格锦地压雕杂宝纹,上下口缘雕缠枝灵芝纹,足雕回纹。盒内及底髹黑漆,底正中有刀刻填金“大明嘉靖年制”楷书款。剔红福禄寿岁寒三友图盒(图三十四),此盒通体以绿漆为地刻锦,以红漆为面刻花。盖面雕一片海水浪花,三石立于波涛之中,松、竹、梅缠绕而上,至顶端蟠成草书“福”“禄”“寿”三字。盖、器外壁雕凤、鹤飞舞于祥云之中、海水江崖之上,盒底正中竖刻“大明嘉靖年制”刀刻填金款。用松竹梅蟠曲成“福”“禄”“寿”等吉祥文字是嘉靖时期别开生面的一种典型的装饰纹样,为以往所不见。

龙纹仍然是这一时期漆器装饰的主要题材之一。如故宫博物院藏品剔彩双龙纹小箱,该箱箱顶设盖,前为插门,箱下连宽座,通体雕红、黄、绿三色漆锦地。插门饰云头式开光,内雕双龙戏火珠纹,火珠火焰上升,盘成“寿”字,上有“卍”字及三星纹,四角满饰缠枝灵芝和杂宝纹,四边框作菱形开光,内雕缠枝小朵花卉。箱两侧及盖面纹饰与插门相同,仅龙纹为单龙戏珠。箱背面为绿色海水,上雕松鹤图,六只仙鹤在松树上栖息或在空中盘旋,寓意“六合同春”、“松鹤延年”。箱内及盖里均髹朱漆,装抽屉五具,屉面雕双龙戏珠纹,屉里髹黑漆,底座雕缠枝小朵花卉纹。该箱整体漆层较薄,但刀工严谨,工细至极,云龙纹及缠枝花卉的表现手法均具明万历雕漆的特征,此箱虽无铭文,但实属万历朝官造雕漆之精品。

明嘉靖时期漆器的锦纹表现形式也有较大变化,突破了明早期的三种锦纹形式,出现了“万字锦”、“勾云锦”等,有的甚至雕刻出五六种锦纹,锦纹的比例较大,风格独特。

这一时期戗金彩漆漆器日渐增多。造型有银绽式、梅花式、菊瓣式、方胜式等,制作工艺十分精致。以戗金为图案的轮廓线及叶脉纹理,在轮廓线内填以红、黄、绿等色漆,纹饰磨平后具有绘画般的效果。如故宫博物院藏品戗金彩漆龙凤纹钵式盒,該盒通体以朱漆为地,彩漆填花纹并细勾戗金。盖面云雾中双龙飞腾,间有四个圆形开光,内双勾隶书“万寿齐天”四字,盒壁饰飞鹤、翔凤和流云纹,四周衬托牡丹、灵芝等花卉。口缘饰如意云纹一周,腹底连足处饰莲瓣纹。盒内及底髹黑漆,底正中刀刻填金“大明嘉靖年制”楷书款。

明万历时期漆器的生产制作较活跃,官办漆器作坊仍占据主要地位,漆器生产在造型、图案、款识等方面形成了有别于其它时期的风格与特点。在装饰图案方面,明嘉靖时期追求升仙、长寿的题材不见了,取而代之的是双龙、龙凤、祥云、海水江崖为主题的图案,并出现了祈求吉祥、太平的吉祥图案,也有少数的表现人物、花鸟的题材,如剔彩晏子使楚漆盘、剔彩花鸟纹盒等。对锦纹的处理也较为独特,比例紧凑,细腻工整,明万历前后均无此特征。受绘画艺术的影响,这个时期还出现了一些传统的山水鸟纹纹样和反映民间习俗的新题材。如“龙舟竞渡”、“货郎图”和“婴戏图”,也有显露出淡雅秀丽的江南特色和士大夫文人情趣的作品,如“竹林七贤”等。在描金彩漆中,还首次采用了写意画的装饰方法,如故宫博物院藏品朱漆描金山水人物图大圆盒,通体髹朱漆,以描金加墨彩为饰,用皴擦、渲染之法表现山势叠嶂,气势磅礴。盖面苍松翠柏,灌木丛生,河水潺潺。山林间楼阁屋合掩映,寥寥几位人物点缀其中,或徜徉于林间小径,或休憩于楼阁之中,俨如一幅传统的中国山水画。画面幽静深远,描绘精细,布局错落有致,意境深远,趣味无穷。盒壁饰游龙八只,间饰云朵和火珠。里及外底均髹朱漆,外底中央描金楷书“大明万历年制”竖行六字款。以山水为主题、龙纹作边饰的装饰形式在宫廷作品中罕见。匠人在描金中运用了渲染的手法,再加上墨漆的皴点,使图案层次分明,立体感强,呈现出国画的笔墨意趣,在描金漆器中独树一帜。

入清以后,漆器装饰艺术在继承明代的技法上,装饰日趋纤巧繁琐。尤其是盛世期间的漆器装饰表现了清朝统治者的雄伟气魄,代表了追求华丽和富贵的世俗作风,用色繁复,油彩、漆彩并施,雕饰满目,图案丰富多彩,绚丽华贵,具有鲜明的艺术个性。最能代表清代漆器装饰水平的是清宫廷造办处制作的漆器,运用了明代《髹饰录》中涉及的髹漆技法,同时还有所发展,多种髹漆工艺的运用和结合是清代的时代特色。黑髹、朱髹、描金、雕漆、戗金乃是清代最常用的技法,镶嵌则因物料不同而分为木嵌、螺钿嵌,明代开始流行的“百宝嵌”绚丽多姿,清初达到高峰。

在装饰题材上,清代的漆器装饰图案除因袭明代以外,取材更有进一步发展、拓宽,吉祥图案盛行,植物、动物、风景、人物、几何纹等无所不有,十分丰富,尤其是自然山水纹饰,妙得其真,或晕染,或用五彩,真正成了髹画工艺的独立审美对象,由附庸而独立,风格突出,气韵生动。在纹饰题材和结构上的变化既适应了统治阶级繁缛华丽的审美趣味,也体现了满汉文化交融的意趣,髹漆工艺吸收了西方外来文化,融汇了中西艺术,器物装饰趋向细腻精致,绚烂华美,突显髹漆工艺技法的精湛。其装饰题材主要可概括为以下几类:

龙凤纹饰

龙纹、凤纹、云纹都是这一时期较为流行的纹饰,多采用夸张而富有浪漫色彩的表现手法。龙是美德祥瑞的象征,凤具有吉祥、美丽的意义,龙纹与凤纹组合在一起,意为“龙凤呈祥”,象征美好。云纹大多象征高升和如意,在漆器装饰上应用较广,多为陪衬图案,形式有:四合云、如意云、朵云、流云等,常和龙纹、蝙蝠纹、八仙、八宝纹组合在一起,若烟非烟,若云非云,郁郁芬芬,飘飘欲仙。如故宫博物院藏乾隆期间的作品彩漆描金云龙纹方盒和朱漆描金凤戏牡丹纹碗等。彩漆描金云龙纹方盒(图三十五),通体髹黑漆作地,饰彩漆描金云龙纹。盖面波涛汹涌,腾跃出大、小二龙,身缠火焰,追戏着一滚动的火珠,四周流云滚滚,有苍龙教子之意。朱漆描金凤戏牡丹纹碗,碗银里,撇口,敛腹,圈足。外壁髹朱漆地描金凤戏牡丹纹,三只金凤姿态优美,盘旋于牡丹花丛之中。足外墙饰描金如意云头纹一周,底髹黑漆,有描金“大清乾隆年制”楷书款。此碗凤首金色深黄,颈部细毛及凤身金色较浅,是典型的彩金象工艺。凤首之轮廓及眼睛用黑漆细勾,凤羽、翅翎及牡丹花叶则采用“搜金”画法,使金色浓淡成晕,反映了清代漆器工艺的高度水平。

几何纹饰

几何纹饰历代都有,到明清时期更为普遍,主要有锦纹、回纹等。故宫博物院收藏的一对黑漆嵌五彩螺钿山水花卉书格(图三十六)是至今所见装饰锦纹最多的实物。书格以五彩螺钿和金银片托嵌成各种花卉,其中就有不同纹样的锦纹三十六种,做工精细,特别是所嵌螺钿、金银片极薄,在狭小的面积上做出十几个单位的锦纹图案,显示出极高的工艺技巧。

山水人物纹饰

在不同的背景上,衬托各种景物,刻画山林殿阁、人物活动、神话故事、八仙八宝等,使画面层次清晰,各自成章。其特点或为引申历史典故,或为反映文人士大夫的悠闲生活,或为山水风景,追求绘画意境。如剔红羲之爱鹅图笔筒(图三十七),通体髹朱漆,通景雕《羲之爱鹅图》,水榭内一老者凭栏眺望水中返波的小鹅,近有小桥、流水、树木,远处山峦绵延起伏,颇具画意。通内及底髹黑漆,底有刀刻填金嘉庆年制篆书款。此笔筒是嘉庆年间的标准器,其雕刻虽不菩藏锋,但刀工精细工整,景物层次分明,具有极强的立体感。

这一时期,还出现了以日本或西方人物、风景为题材的漆器作品,前所未有。如识文描金风景图提匣(图三十八),通体髹金漆为地,饰识文描金银加彩图纹。匣顶饰百花纹,匣正面小门饰山水、楼阁、帆船、流云等风景图纹,匣体两侧饰方胜、葫芦、银锭、火珠、双钱、“卍”字、书卷等杂宝纹,背部饰蜜蜂及折枝花卉纹。此匣造型典雅,纹饰凸起有浮雕感,门上所绘图案有明显的异国风情,系仿当时日本漆器的制作。以自然风景为题材的漆器绘画作品的大量出现,得益于髹画和金饰工艺的发展,对细部的处理更多地吸收了绘画中的皴、擦、点、染等技法,增强了山石林木的层次感和立体效果,给人耳目一新的感觉,增加了深远的艺術效果。如黑漆描金山水图手炉(图三十九),该器以“彩金象”技法饰山水楼阁景色,景物描绘精细,用金浓淡相间,宛如画家用墨。其近山石用金线勾边及皴纹,加重处以红漆或黑漆,使山石显得嵯峨嶙岣,远山则以淡金敷之,并微露底漆,使景物虚实结合,层次分明,是描漆漆器的精品。

树石花卉纹饰

这种作品主要取材于现实中的自然景物,常以牡丹纹、荷花纹、灵芝纹、忍冬纹、缠枝纹、折纸花卉纹、西洋花纹等纹样构成图案,以锦地压花的方法来表现。如彩漆描金四喜图菱花式盘(图四十),通体髹朱漆描金纹饰,盘心作描金回纹花卉,内用黑、黄、淡绿色描绘寿石、碧桃树、牡丹,四只喜鹊或在空中飞翔,或栖息于枝头、寿石之上,有“长寿祥瑞”之意。盘内壁饰描金莲花纹,外壁饰缠枝花卉纹,底髹黑漆,正中刀刻“乾隆年制”楷书款。该盘描绘细腻,笔法流畅,色彩富丽,纹饰生动,是髹漆工艺与绘画技巧完美结合之典范。

吉祥图案纹饰

这类作品可分为两种:一种是象征吉祥的作品,图案中以大型文字作为主题。如剔彩开光寿字宝盒双龙、寿星、祥云、杂宝、火珠、松树、鹿等诸多内容在器物上无所不见,并在这些图案之上压一大大的“春”字,寓意吉祥。如北京故宫博物馆藏的红漆地嵌螺钿百寿字炕桌(图四十一),桌面中间嵌螺钿“寿”字共一百二十个,边缘嵌螺钿卍字锦纹地,面下有束腰,嵌团寿及长寿字,牙条及直腿嵌螺钿蝙蝠、寿桃、团寿字及方寿字,寓意“福寿双全”,堪称绝品;另一种是象征福寿的作品,常以自然界中动植物的形象,寓福寿之意。如紫漆描金五蝠捧寿碗,用五只蝙蝠围成圆形,中捧一寿字,间隙饰祥云,立意鲜明,具有浓厚的民族色彩。

清代漆器图案纹饰的艺术风格繁缛细腻,工巧华丽,富丽堂皇,其用色之多,图案之繁,均为历代之冠,美不胜收,灿烂辉煌。道光以后,清王朝内忧外患,国力已大为衰弱,漆工艺也逐渐走入低谷,雕漆等重要髹漆工艺门类已然失传,其它品类的漆器,此时虽然能生产,但水平低劣,已无法同鼎盛时期相比了。

三、延其“意”,传其“神”

中国漆器装饰艺术之所以得以延绵不断地向前延伸发展,主要取决于历代漆工匠在漆器的制作上能够传承前人的漆器造型与装饰艺术,能取其“形”,延其“意”,从而传其“神”,而这种神韵的承传来源于中国传统的造型观念,即中华民族特有的哲学观念和审美意识。透过漆器造型与装饰艺术的历史延伸脉络,我们可以看出,造型与装饰艺术本身是一个开放的系统,在新的技术与意识观念的冲击下而不断地更新拓展,而其后的内涵与精神则是民族历史长期积淀的结果,是中华民族所特有的,也是民族形式的灵魂之所在。虽然“形”在每个时期的变化往往与前一个时期大相异趣,但我们仍能感受到在这些形式多样的造型中所特有的精神气质,呈现出一种惊人的生命活力,感动着我们现代人。