关于收藏

刘云平

我很喜欢收藏一些老的东西,简单地说,老的东西能给自己的工作空间和生活空间里增加一点时间感、历史感,独特性和审美愉悦,本身就是很有情趣的事情。一方面,物以载道,文物作品和器物本身,承载着过去与现在的交流,是一个时代的精神、匠艺,创造与审美的和谐结晶;另一方面,物以言志,看一個人生活空间里的摆件,多少能读出一些关于主人的兴趣爱好,志向追求,能够看到主人的成长与成熟,物质与精神,生存与生活的承接趋善、去伪存真、化异求和的心境。

人创造的东西,也是有生命的,都是创造者试图赋予它灵魂的媒介物。艺术作品、器物,包括我们日常使用的工具,从诞生的那一刻起,就是它生命的开始,成为伴随人类的存在。就文物而言,无非是经过了多少代人的生命,经历过无数人的珍惜留存,和经历无数的劫难变迁,还能够活到今天的那些先人的创造,其珍贵之处,不言而喻。至于文物中的精粹,从它诞生的那一刻起,就已经是精品,再经过岁月的传承,幸存到今天,可谓是天时、地利、人和的造化之选,用以代表一个时代,和诠释一个时代的人文精神与造诣之境界,这些就是我们所说的神作重器。收藏家的追求,已经不是简单的喜欢老东西,应该是对文物精粹和艺术精品的收集与珍藏。

我只是一个收藏爱好者,我不像收藏家那样专业、专向地去专注某一个或几个领域,没有苛求的主题,也没有那么追求极致,只是享受收集的过程,享受欣赏它给我带来的喜悦,我有时也会跟票友一样,学着藏家的腔调,和朋友分享器物的故事。每件器物都是有故事的,收藏过程就是故事,收藏家本身更是充满着故事。几件自己喜欢的东西,交了很多整天和真伪、雅俗打交道的收藏朋友,接近故事的人是愉悦的。

讲到喜欢收集老东西,这也得从以前学画画的时候说起。小学美术课,直接从画工农兵开始,全是拳头砸向资本主义的主题,为了体现觉悟,下午放学后,我经常跑到院子里的大字报栏,照着大人的画临摹,第二天交给老师,贴到班里的墙上。邻居的一位阿姨,是我父亲的下属,看到我在画画,就悄悄对我说,画画要从基础学起,而且,正规的是画国画,不是你画的这些东西,接着,她就递给我一套线装本的《芥子园画传》,让我带回家,照着练习,她干叮咛万嘱咐,这套书是她家藏下来,没有被抄走的,你想看都看不到的好教材,借给你学习,你可不能搞脏弄坏,不能告诉别人,不能带出门,只能在家里学画时用,并且还特意关照了我的家长。这套老书,当时应该也是属于“四旧”之类吧,可它的确是颠覆三观的好教材,我如获至宝,战战兢兢,每次练习时才拿出来,完了立即包好藏到床底下。1976年,我奶奶去世,父母带我和姐姐去山东老家奔丧。有一天,正碰上掖县的庙会,农民挑着担子卖线装老书,就像卖草纸一样,是论斤称的,根本不值钱,随地乱丢。由于受《芥子园画传》的影响,我开始对所有线装老书产生了浓厚的兴趣,在那个破书摊前,翻到有画的就拿,一口气买了二十几本,但就是找不到《芥子园画传》。现在想想,这应该算是我第一次用自己的零花钱“收藏”老东西吧,那年是初中一年级的事。这之后,买砚台笔墨,总是去新街口附近的那家文物商店,每次都顺便看看那里的摆件,算是耳濡目染的启蒙。我第一次看到国外的文物,是有一年在江苏省美术馆举办的意大利佛罗伦萨的一个交流展,记得有张类似桌子的家具,摆放在展厅的正中间,那叫一个精美绝伦,在当时没有什么视觉差异的年代,看到它,真是万分惊讶。我一直在想,原来国外就是放这些东西的地方我以后一定要去看看。第二次花钱买旧东西,已经是1987年在美国读研究生的时候了。那时,逛跳蚤市场是我周末唯一的娱乐项目,老电话机、老打字机、老照相机,看着什么都喜欢,可惜太穷,贵的买不起,每次都是耗在摊子前跟人磨嘴皮子。那时佛罗里达的奥兰多,能见到的华人面孔不多,很快大家都熟悉我了,卖家们大多是寻个开心,不在乎钱,然后,我就经常能混到白给的老东西了,这也是我初人收藏的最快乐的一段时光。

说白了,收藏就是社会上的东西,你把他们拿回来暂时保存,最后又回到社会的不断循环过程,任何个人的拥有都是暂时的,极端的话甚至可能是破坏性的,因为个人的力量毕竟有限,很多东西都很难妥善保护。不知收藏家们是否认同这个观点,交还给社会的,叫文物收藏;交给市场的,是文物投资,其中的精彩,不尽相同,但都是精神和物质的完美融合,每一次的交接过手,都是能量的传递,都会多一层关注的目光和生命的充值。这样说来,收藏真实的意义还是在过程的分享和交流之中。我收藏文物,是从跑市场,从市场上的“练手练眼”,到跟随藏家的“修身养性”,以物交心。

学业完成之后,我去到纽约创业,分公司遍及美国的东西南北的各主要大城市,随着中国的崛起和货源的要求,总部一路西移,先是搬到洛杉矶,后来又转到香港,越来越靠近中国大陆。同时,由于市场的需要和制造地的限制,又在东南亚和中东开办过工厂,那几年,可以说是跑遍了半个地球,在许多不同的国家生活过,等到后来在约旦开办工业特区,算是安顿了几年,但每月还是要在美国、中国和约旦之间飞来飞去。由于工作的压力,走到哪里都会想方设法缓解一下自己,转移一下自己的注意力,除了摄影之外,能让我放松心情的,恐怕就是参观世界各地的博物馆和收集一些当地的老东西了,我大多数国内的藏品,也是90年代初开始收集起来的。那时一有闲暇就跑市场,但很快发现,这是经常花钱买不到真货好货的耗时之举,毕竟自己的知识不够,经验不足,难免看走了眼。从跑市场,到跟随藏家从专业机构收货,是一个交学费的学习和认识过程,其中各种酸甜苦辣,认识也随之慢慢提高。在我的收藏历程中,有两位收藏大家是对我起到决定性影响的,这里必须要提到。

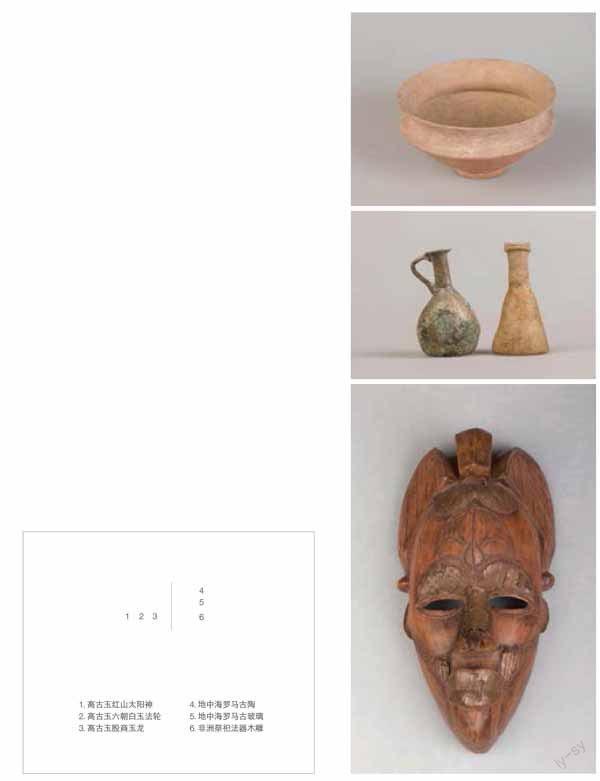

一位是带我走进两河流域陶器收藏的约旦的一位王子。我曾有机会和皇室的经济顾问,常到那位王子家聊改革开放的事,他家里,最吸引我眼球的,是数以干记的两河流域的陶器,聊着聊着,就开始转到那些3000年-8000年历史的古董上了,说实话,我当时被他搞得神魂颠倒,不可自拔,一直想着带几件回到中国,作为纪念,这个想法,我是如愿以偿了,王子前前后后送给我近十件古陶,都是出自约旦河东西岸,人类最早的定居点。人类最早的城市,就是万年以前在约旦河西岸的Jericho一带建立的,陶器也是最早在那一带被发明的。从收到的第一件礼物开始,我就追随他,一发而不可收地爱上了古陶的收藏。

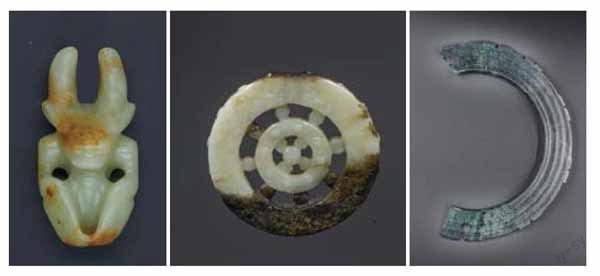

这里要说到第二位老师,就是带我走进古玉收藏的台湾古玉和西藏天珠收藏大家林敬超老先生。林老师的收藏更是光彩夺目,件件精品。他的主體收藏品,多半是早年流散海外的珍稀文物,20世纪70年代初,由林老师巧缘重金请回,辗转回到祖国怀抱。1995年-2014年间,他的收藏作为“海外遗珍”曾分别应邀在首都博物馆、北京大学赛克勒考古与艺术博物馆、深圳市博物馆、辽宁省博物馆以及南京江宁织造博物馆等地公开展出,深获好评。林老师不仅仅是收藏家,也是鉴赏家,他是北京大学赛克勒考古与艺术博物馆顾问、CCTV-2《艺术品投资》专家鉴定室专家团成员、中华民间藏品鉴定委员会浙江省分会专家委员、红山文化学会顾问,前国家主席华国锋,说林老师的收藏是“金玉满堂”。和林老师相遇结缘并成为忘年挚友,也是巧缘。林老师早年也是生意起家,遍访世界各地,头顶之上的各种光环这里不再赘述,后来悟道甚早,致力于将流散海外的稀世古玉珍品返归祖国的宏伟大业,并热衷于祖国的慈善公益事业,林老师慷慨地将自己的184件珍藏捐给国家。说到人生经历与收藏,虽然我是晚辈,而且藏品与林老师相比,根本不足挂齿,但相似的经历,使我们有着许多共同的语言和想法,真是一见如故,相见恨晚。林老师教导我,古玉的收藏与流转,虽然不像现代玉和其它藏品那样红火,价格也一直与价值不符,这主要还是由于国家政策的限制,主要是出于对我国的古玉文物的保护。但正因为如此,古玉才是真正的价值洼地,随着收藏业的进一步完善和成熟,古玉的价值定将不断显现。收藏古玉,不能用短线的眼光,不能急功近利,必须能藏得住,守得牢,这可能需要一个人毕生的时间和精力。能够从林老师那里请回几件珍宝,收藏的不仅仅是老师对我的信任,同时也收藏了老师倾注了半个世纪的心血。

收藏是传承的行动。古代、近代和现代,值得我们珍藏的东西可能并不是越来越多,特别是已经成为过去的,必定是只会越来越稀少,但这些稀有之物所承载的精神内容和审美价值,正变得越来越丰富。收藏本身不仅仅是价值的保留,更重要的是价值的挖掘和提升,它和我们每一代人的精神需求是同步的,同时,弘扬传承本身,也是社会和谐的需要。古今收藏大家辈出,正是由于他们的努力,才使得今天收藏的内容越来越丰富,意义越来越深远。谈到收藏价值的挖掘与提升,不能回避收藏品本身的投资价值;说收藏是传承的行动,行动本身就应该是大众的,而且必须有持续的动力,才能健康和不断代地持续发展。因为它不仅仅只是收藏家的使命感和精神追求,当收藏和市场交流结合在一起时,市场就会给收藏行为提供源源不断的动力,并且,市场规律自然会带动更多的人加入到收藏赋予的这一传承行动中来。

当我的一位朋友看到我来自世界四面八方的藏品时,笑着说,你的收藏体现出文化的包容,反映出你独特的人生经历。这里,不妨利用这个机会,和大家分享几件,共享其乐。