“义不忘华”:北美华人的代言人水仙花

王树振

加拿大的蒙特利尔市有处庄严肃穆的皇岗墓园,里面有座与众不同的墓碑,上面篆刻着“义不忘华”四个汉字。墓碑的主人就是被誉为“北美华裔小说家第一人”的水仙花。历经百年风雨摧,水仙花开万里香。随着北美华裔文学逐渐成为国内外文学研究的显学,作为北美华裔文学的开创者,水仙花也获得了越来越多的关注和研究,而其跌宕起伏的一生也堪称传奇。那么,这位开创北美华裔文学先河、为后人敬仰的水仙花,究竟有着怎样的传奇人生呢?

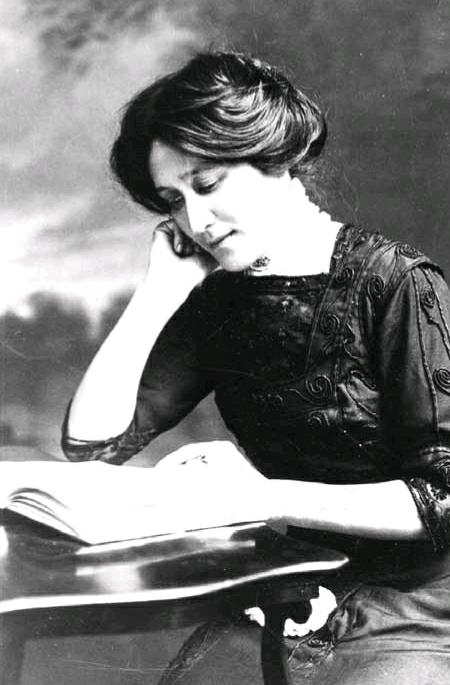

水仙花原名伊迪丝·伊顿,1865年3月15日出生于英国柴郡的麦克利斯菲尔德镇,是位具有一半中国血统的欧亚裔作家。父亲爱德华·伊顿出身于英国商人家庭,19世纪60年代在上海做丝绸生意时与水仙花的母亲荷花相爱。荷花出生于中国,3岁时被一个杂技团拐走,次年被苏格兰传教士搭救,在英国接受教育,之后又被带回中国上海。两人于1863年11月结婚,次年便搬至麦克利斯菲尔德镇,与爱德华的父母同住。那时,由于清王朝在两次鸦片战争中接连战败,中国人被西方人视为未开化的异教徒和野蛮人,荷花和她的孩子们在当地备受歧视。

水仙花与普通英国人在相貌上并无太大差异,却仅仅因为其母亲是中国人,在周围人眼里也就成了不折不扣的怪物。在1909年发表的回忆录《一个欧亚裔人的回忆书笺》中,水仙花以无比辛酸的笔触描写了童年时期中国血统带给她的种种不幸遭遇:有一天,她正在和小伙伴玩耍,一个孩子走过来对水仙花的小伙伴说道:“如果我是你,我就不和她说话。她妈妈是中国人!”甚至还有孩子追在水仙花兄妹后面叫骂:“中国佬,黄脸子,长辫子,吃耗子。”……面对歧视和欺辱,水仙花并未在困惑与痛苦中沉沦,而是更加渴望去了解自己母亲的国度,而她了解得越多,对中国的热爱和自豪感也就更加强烈。她在回忆录中写道:“只要一有机会我就偷偷溜到图书馆,凡是能够找到的有关中国和中国人的书我都看,我从书中得知中国是地球上最古老的文明国家。在18岁这个年龄,使我苦恼的并非我是个混血儿,而是别人不知道我的优越在哪里……我曾以自豪的心境幻想在焚尸的木柴堆上逝去,一个伟大的精灵从火焰中升腾而起,向好些曾经讥讽过我们的人宣布:‘听着,中国人民是何等的伟大、光荣、崇高啊!”

由于当地居民对荷花及孩子们的歧视,以及爱德华父母对这段跨国婚姻的反对,1873年,水仙花一家不得不离开英国,举家迁往美国纽约的哈德森市。经短暂停留,水仙花一家再次迁徙,定居于加拿大的蒙特利尔市。

伊顿夫妇共生育了十六个孩子,存活了十四个,水仙花是长女,排行第二。由于子女众多,一家人全靠爱德华做小职员和卖风景画维持生计。由于家境贫寒,水仙花11岁时就辍学了,在家帮父母操持家务,照顾弟妹。为贴补家用,她还经常挨家挨户推销父亲的画作和自己缝制的蕾丝花边。14岁时,水仙花感染了猩红热,身体健康受到了严重的摧残,然而,就是因为被隔离而导致的孤独感,让她对阅读和写作产生了浓厚兴趣,为她将来走上文学创作的道路提供了契机。

水仙花随父母移居蒙特利尔市之际,排华运动已经在北美地区喧嚣多年。19世纪60年代,淘金热吸引大批华人涌入美国西部。在淘金的同时,众多华人还参与建设了横跨北美大陆的铁路。然而,随着金矿资源的枯竭、铁路建设的完成和经济危机的爆发,在政客们的积极煽动下,公众的不满情绪逐渐转移到华人身上,他们大肆渲染华人会带来就业竞争、治安混乱等诸多社会问题,各种关于华人的负面舆论开始大行其道,反华暴乱和排华事件也时有发生。1882年5月6日,美国《排华法案》的颁布,更使得针对华人的歧视与迫害合法化。在那个排华运动甚嚣尘上的时代,尽管水仙花不会说中文,还长着一副白人的面孔,但也受到冲击。同为作家的妹妹威尼佛莱德?伊顿,为保护自己,不但为自己选用了一个听起来像日本人的笔名Onoto Watanna (夫野渡名),还为自己编造了一个更容易获得西方人好感的日本身世。可水仙花从不刻意隐瞒自己的中国血统,她为自己起了一个中文笔名Sui Sin Far(水仙花),因为在其心目中,水仙花不但是中国人最喜爱的一种花卉,更是隆冬时节生命与美好的象征。这一笔名不仅表明了她的华裔身份,更表明了其不畏强权的意志。她在有生之年坚持用该笔名发表文章,为失语的华人群体争取合法的权益,与歧视华人的社会主流文化奋勇抗争,至死方休。

1883年,18岁的水仙花开始在《蒙特利尔每日星报》做速记员,同时为这家报纸采写新闻。采写新闻的工作使她能够以记者的身份进入华人社区,真切地了解华人生活的酸甜苦乐,为她此后的文学创作提供了第一手的素材。虽然健康状况堪忧,但她仍坚持在工作之余创作小说,从而迈出了文学创作的第一步。1894年,水仙花离开《蒙特利尔每日星报》,成为独立撰稿人, 1896年,她以“水仙花”为笔名,首次发表了描写华人的小说《赌徒》。这是水仙花被后世公认为“北美华裔小说家第一人”,北美华裔文学的开创者的起步点。此后,她得以名垂青史。

1897年,水仙花离开蒙特利尔去牙买加做记者,然而由于健康的原因,她于1898年移居美国。在此后的十五年间,她先后在美国的旧金山、洛杉矶、西雅图和波士顿等城市居住。从1900年开始,她在西雅图工作生活了十年,经常利用晚上的时间去华人社区教中国移民英语,同时为自己的小说创作搜集素材,颇受当地华人欢迎。

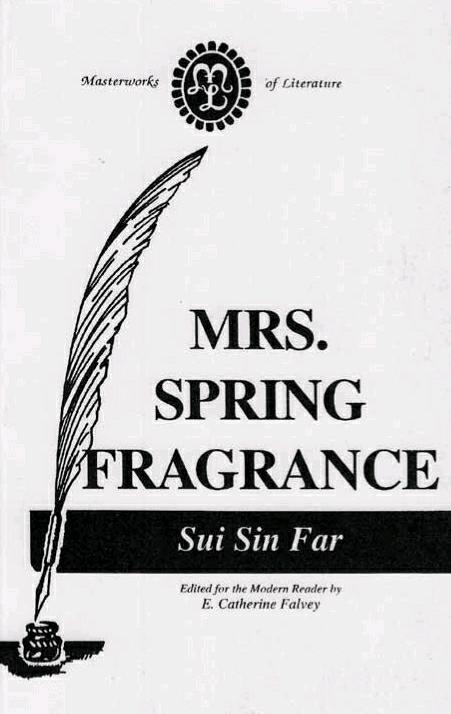

1910年,水仙花移居波士顿并得到朋友的资助,从此不必再为生计奔波,可以专心创作了。此时的水仙花已经积累了丰富的创作经验和素材,叙事内容、手法和技巧也都日趋成熟。这一时期,她创作的短篇小说被许多重要的报刊发表,而最令她欣慰的便是自己的作品集《春郁太太》找到了出版商。《春郁太太》由包括17 篇故事的《春郁太太》和包括20 篇故事的《中国儿童故事》两部分组成。1912年6月,《春郁太太》出版后,很快引起了评论界的关注。《蒙特利尔每日见闻》刊登书评,特别指出水仙花“有一半中国人的血统,她在书中所流露出的同情心,说明她是站在她的中国母亲一边,而不是她的英国父亲一边”。随后,《波士顿环球报》评论道,这些短篇小说“表明中国人所具有的情感与白人的情感毫无区别——只是中国人的情感更加细致,处理问题的方法更为敏锐”。《纽约时报书评》也刊登了对该书的评论,称水仙花“在美国文学中奏响了一个新的音符”。

1898年后,水仙花虽然生活在美国,但经常需要乘坐火车奔波于美国和加拿大之间。就在一次旅途中,她乘坐的火车遭遇火灾,随身携带的大量手稿全部被焚毁,令人痛惜。然而,更让人惋惜的是,水仙花在离世之前,正创作着一部反映华裔生活的长篇小说,这部未完成的长篇小说的手稿后来也不幸散佚,因而,《春郁太太》成了水仙花生前出版的唯一作品。1995年,美籍华人林英敏和怀特·帕克思从小说集的第一部分中选出15 篇故事,从第二部分中选出了9 篇故事,选编了《春郁太太及其他作品》一书,重新出版。

在水仙花生活的时代,尽管有不少北美的白人作家也在创作关于华人的故事,却为了迎合白人读者的喜好,故意扭曲华人形象,其笔下的华人往往是冥顽不化的刁民、邪恶的异教徒或是撒旦式的恶魔,思想麻木、行为呆滞,很难被西方社会认同,也很难在西方社会立足。水仙花在作品中塑造的华人形象则完全不同。鉴于对唐人街及华人的日常生活有着深入的了解,水仙花能在作品中真实地塑造华人形象。在其笔下,华人并非冥顽不化的刁民,亦非邪恶的异教徒、撒旦式的恶魔,而是和其他移民别无二样,同样具有喜怒哀乐、七情六欲和其他正常的人类情感。她创作的故事大多以北美地区华人移民的生活为背景,语气亲切,叙述性强,刻画了许多积极正面的华人形象,真实地描绘了当时北美地区的华人社会,再现了当时华人移民的生活图景,从而打破了世人对华人和华人社区的偏见,然而,在当时的社会历史背景下,她的声音无疑是孤独的。

终其一生,水仙花都在为提高华人和华人社区的社会地位而奋笔疾书,因而在北美的华人社区中享有崇高的声望。据说水仙花还受到过中国革命先行者孙中山先生的关注,水仙花的后人甚至宣称水仙花曾与孙中山订过婚——此事是否属实,仍待考证,然而可以确信的是,在历史上孙中山的确与水仙花见过面。水仙花去世后不久,在1914年的一期《蒙特利尔公报》上,曾刊登过一篇报道,提及孙中山在1900年来到加拿大的蒙特利尔市,秘密会见过当地华人社团的领袖人物,其中就包括水仙花。

在当时北美地区排华运动甚嚣尘上的历史背景下,在“黄祸”文学日益猖獗、华人形象被严重歪曲丑化的文化氛围中,虽然只有一半中国血统,水仙花却坚持以报刊为阵地,以纸笔为喉舌,创作了正面描写华人及华人社区的短篇小说,与歧视和排斥华人的社会主流文化进行奋勇抗争,为失语的华人群体争取合法权益而大声疾呼:“我们需要中国人站出来为中国人的事业伸张正义!”水仙花赢得了北美华人的敬重。1914年4月7日,水仙花在加拿大的蒙特利尔市因病去世,蒙特利尔和美国波士顿的华人在她的墓前捐立了一座与众不同的墓碑,上面镌刻着“义不忘华”四个汉字,借此表达他们对水仙花坚持正义、不畏强权、为争取华人权益耗尽毕生心血的崇高的敬意、无限的感激和永远的缅怀。