纳西文化在高中语文教学中的渗透式融合传承初探

周陆英

(玉龙县第一中学 云南丽江 674100)

纳西文化在高中语文教学中的渗透式融合传承初探

周陆英

(玉龙县第一中学 云南丽江 674100)

摘 要:随着全球化浪潮的冲击和旅游业的发展,丽江纳西文化正面临断裂危险,让纳西文化通过学校教育传承发展显得尤为迫切与必要,让纳西文化进入高中课堂既有其内在的教育价值,又有现实的依据,通过对当前教育的思考,找到汉语、纳西语,中华文化与纳西文化的共性与个性,将纳西文化以渗透式融入当前高中语文课堂教学中,可以在一定的程度上促进学生语文能力的提升,又可以让学生对纳西文化有更深层次的了解,从而在内心滋生民族自豪感与归属感,在一定程度上促进学生自觉传承纳西文化。

关键词:纳西文化 高中语文教学 渗透式传承

纳西族的主要聚居地——丽江从明代以来,就逐渐形成了多民族多元文化和谐、互补的文化格局。[1]但这一符合后现代思想的优秀文化传统格局正在当前全球化的浪潮中面临着巨大的文化危机,作为纳西族聚居地学校,究竟应该如何进行文化选择与传承;作为一线教师,如何才能为纳西族个体提供适宜其精神与生命成长的文化场域,如何使学生个体既能习得普适性的科技能力及学科知识以与世界接轨,也能使其了解本民族优秀的传统文化,成为文化传承人,[2]成了当前丽江教育人必须要思考与解决的问题。结合对国内一些教育人士经验的学习及自身教学中的一些尝试,笔者对纳西文化在高中语文教学中的渗透式融合传承进行了一些初步的探索。

一、纳西文化传承的危机、传承的迫切性和进入高中课堂的现实依据

1.必要性与迫切性。

随着全球化浪潮的冲击与旅游业的发展,纳西文化传承有了断裂的危险,首先表现在作为文化的载体的语言——纳西语正逐渐被淡化与消退:

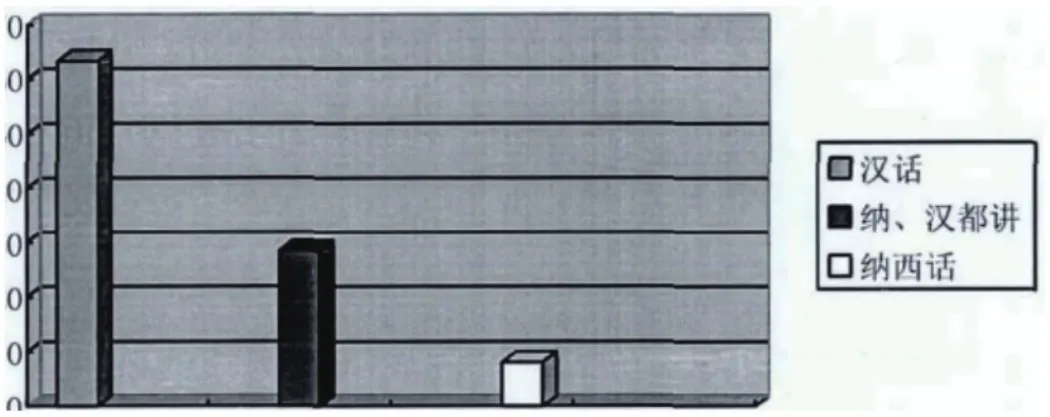

纳西族家长与其子女在家用何种语言交流比例统计图(注﹕这里三种情况都不是绝对,图中汉话,是指以汉话为主;纳西话是指以纳西话为主;纳、汉都讲是指两种语言使用频次差不多)[2]

这是西南大学的博士井祥贵在纳西族村落——茨满,对三十户纳西族家庭用语进行调查的统计图。通过图中纳西话在纳西家庭使用比例的弱化可以明显感受到纳西文化断裂的危机正逐步扩大,面对这样的危机,传承的迫切性已不言而喻。

2.纳西文化进入高中课堂的现实依据。

作为学校,最大的教育职责功能是文化的传承。基于建构主义与后现代的哲学思想,当前的教育应“强调知识的多元性、建构性、生成性,突出知识的综合性、整体性,力求在‘多元融合’的格局上,实施‘整体教育’、‘全纳教育’和‘多元文化理解教育’,培养和谐社会中具有独立人格、健康个性、高尚道德情感的现代人。”[3]基于这样的教育理念,根据各民族地区的差异,《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》明确提出试行国家、地方、学校三级课程管理,我国新的课程政策要求,民族地区学校教育中”主要反映主流文化的国家课程在总课程中的比例为88%一90%,而主要反映民族性的、地方性的文化知识的地方课程和校本课程的比例为10%一12%”[4]可以说这为纳西文化进入学校给予上制度上的保证。而云南省也积极响应国家的大政方针,采取了一些列的教育配套改革,选取丽江等地作为国家三级课程的试点[2],这些都为纳西族民族文化进校园传承提供了有力保障,也为进入高中课堂提供了现实依据,所以作为民族地区的教育,丽江的高中教育理应承担起纳西文化传承的职责与功能。

二、纳西文化在教育中传承的现实价值及其在高中教学中的窘境

1.纳西文化在教育中传承的现实价值。

纳西文化在教育中传承既能让本民族文化传承与发展,实现多元文化共存,又能激发出学生的潜力,充分展现教育的最大功能。课程是文化的载体,传递文化是课堂教学的使命之一[5]。

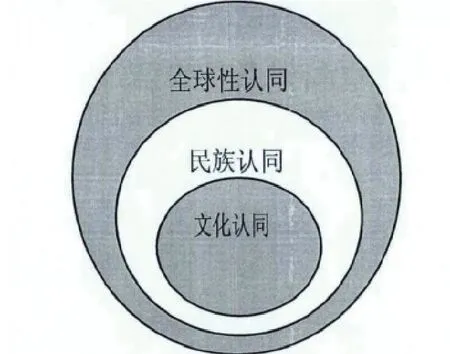

文化、民族和全球认同平衡关系示意图[6]

从图中我们可以看到文化与民族全球之间是一个相互包容、认同与平衡的关系,因此纳西文化走进课堂,实际上是从传承的角度对多元文化的一种认可与发展,同时也让学生对文化的认识有增益。而民族文化进校园活动既能从课程内容的选择上使学校文化与家庭文化之间的非连续性得以链接,促进民族传统文化的传承与发展,同时又能在一定程度上满足不同民族个体因发展现实生活而产生的实际需求,从而对学生潜力的发展发挥重要作用[2]

纳西文化在教育中传承能让学生的思维得到更好的拓展。教育的另一个功能是发展学生的思维,当前的教育因种种因素导致对学生思维的发展与促进不够全面,而纳西族是一个思辨能力很强的民族,强调对事物出处来历的探究,这其中充满演变发展的推理,如果能让学生在课堂上感受到本民族感知世界的思维与其他文化对世界认知思维的异同,也是从另一个角度拓展了学生的思辨能力,实现了教育的功能。

让纳西文化通过教育传承,可以发展学生的语言能力,并为学生的生存打下基础。从语言的社会功能看,人类语言虽然种类很多,但功能都是相同的,即作为交际工具和思维工具[2],因此让纳西文化在课堂上传承,必然对纳西语要做较为深入的了解,这可以让学生在学习过程中对纳西语与其他语种的异同有一个理性的认识,为他们以后进一步拓展语言能力打下基础。同时,也可以让学生对语言的交际与思维功能有进一步的认识,并在未来的生活中灵活地运用这些语言的功能。

纳西文化在教育中的传承也是地方性课程与校本课程的需要。“开发地方性课程与校本课程,特别是注重民族文化在课堂上的传承是云南教育一个重点,也是一个薄弱之处。”在未来的教育中我们需要坚定地探索并走好民族文化在教育中的传承与融合的路径,开发相关的地方课程与校本课程也是教育变革关键环节。

2.纳西文化传承在丽江高中教育中的窘境。

虽然对民族文化传承的重要性有认识,在高中阶段,大部分的教师把更多的时间和精力放在了提高学生非民族文化课成绩上,因为学校绩效工资的考评标准,学生家长对教师教学能力的认可标准,学生的成绩是最重要的指标,这样在有限的教学时间内,教师把主要的时间和精力放在考试科目上就不足为怪了。[8]如果说在丽江的小学与初中阶段还有相应的部分民族文化教育,在高中纳西文化的传承教育往往变成了真空地带。不少老师还将纳西文化的传承当成与当前高中教育相悖的事情,认为费时费力不讨好,从内容上也无法安排与义务教育阶段相似的民族文化教育内容。

三、纳西文化在高中语文教学中的渗透式融合传承的可行性及方法内容

1.纳西文化在高中语文教学中的渗透式融合传承的可行性。

在后现代主义哲学的视界中,人类认识和参与他所在世界的主要方式是语言,所以知识的性质之一是语言性。[7]语文学科虽然授课用语是汉语,但其作为一种世界上使用人数最多的语言,与纳西语在个性中有着共性——都是认识、参与、感知世界的方式,都与生活情境密切相关,都是传承文化的重要载体,而纳西文化作为从属于中华文化的一种民族文化,因其改土归流的历史,都深受儒家文化的浸染与影响因此这些两种语言特性中的共性是解决纳西文化在高中如何传承的实质所在,也是纳西文化可在高中语文教学中渗透式融合传承的决定性的因素,同时更是纳西文化在高中语文教学中渗透式传承时对内容及方法进行取舍的最根本的原则。

2.渗透式融合传承的方法。

结合高中语文教学的课程标准要求,汉语、纳西语的特点,中华文化、纳西文化的特征及对多元文化的理解与认识,可以在高中的语文课堂中对纳西文化从如下方面进行内容、方法上的渗透式融合教学。

(1)在语文教学中引导学生进行两种文字特点的比较,于语言个性中寻找语言共性,促进学生对语言发展的认识和巩固学生的语文基础知识与基本能力。语言文字有一个产生、发展的过程,不同的语言虽然呈现出的文字形式与发展历程都不同,但其中会在一定程度上呈现出一些共同的特点,在纳西文化的渗透式融合传承中可以紧紧把握中两种语言文字中的共同之处,让学生在了解纳西文字特点的同时,对汉字的特征有一个更深刻的认识,从另一个角度夯实学生的语基。如在字形字音的辨识记忆教学中,可以对纳西东巴造字特点与汉字造字法进行比较,不难发现两种文字都有相同的造字法,都有大量的形声字,只是汉字发展得更完善,两者都可以根据形符来推断意义,根据声符来判断大概的读音。如形声字“踏”,左边是形符,表义;右边是声符,表音。这与东巴文中表踏之义的“ ”是相似的,“ ”与足有关,表脚踏在地上,“ ”与声有关,表示其读音。通过这样的对比式渗透教学,往往能让学生有意注意汉字的字形特点,从而在很大程度上提升了学生汉字书写的正确率,对语言的理解能力进一步提升。

在纠正巩固学生普通话字音的过程中,教师可以利用纳西语声调特点分析学生普通话发音中遇到的问题,同时将汉语方言音(尤其是西南片区方言)的特点也融入教学中,让学生对汉语中方言、普通话语音与纳西语音特点及相互影响关系有初浅的认识,这可以促进学生在生活中灵活运用各种语言表达,同时也能让学生对不标准的普通话读音进行有意注意,并进行有效的纠正。

(2)在语文教学中进行两种语言构词及语序特点的比较,促进学生对汉语语句、纳西语句特征的认识,提升学生的汉语、纳西语运用能力,促进学生文言文阅读能力、高考部分语用题解题能力,并形成对语法的新认知。[8]

当前的语文教学、英语教学中都有弱化语法的倾向,但任何一种语言在发展过程中必然形成相对固定的构词及语序规律,而这些规律正是语法的主要内容,因此如果要让语言学习者的能力提升,语法的讲授是不可避免的。高中因学生语言的积累与习得已达到一定的程度,所以虽然在各种版本的教材都没有相关的语法内容,但在考查高考的语言运用(语用)能力题中有不少就直接或间接地涉及到构词特点及语序知识,同时文言文因时代变迁关系,有些语句的语序已与现代汉语有了不同,这就造成学生学习过程中的困难。针对以上情况,教师可以结合学生更熟悉的母语——纳西语的语序与汉语语序进行比较教学,使学生对古汉语、纳西语、现代汉语的语序有深刻的认识与理解。如在分析《鸿门宴》中“大王来何操?”时,可以让学生翻译成纳西语“考阿子语崩磁?”(纳西语音),这就能让学生明白这两句的共同之处是宾语前置,并且意识到纳西语有宾语前置的特点,而汉语在发展过程中这种用法已逐渐消退。教师可以在此基础上进行拓展,加深学生对定语后置等古汉语特殊语序的认识,对现代汉语的语序也会有一个清晰的认识,举一反三,在学习和考试过程中涉及到相关的内容时,学生就能较为轻松地解决问题,如做高考考查题型中的长短句式变换就会有更大的把握。

这种比较教学除了让学生能够在具体的学习中较好运用语法解决应用问题,也能使学生从语言学习的整体角度意识到学习语言要关注不同语言的特点,这样才能在使用过程中清晰、准确地表情达意,才能提升语言能力。这种认识对于领悟性强的学生,还有更为长远与积极的意义:他们能够在新的语言学习中,在更短的时间内通过已掌握的语言的特点,用融会贯通的方式把握所学的新语言。笔者在教学中也发现这种教学往往让学生对纳西语有了更高的热情与兴趣,激发了他们的民族自豪感。

(3)在高中语文教学中将纳西语与语文教学内容进行渗透融合,注重语言的情境性,提升学生对语言表现力与感染力的感知、把握,也可促进学生对情境性问题的思考与判断,并让学生感受民族语的魅力。当前的教育过分注重分数与成绩,与现实的结合度不高,所学的知识难以运用到现实的情境中,在片面的书本知识的掌握中,学生越来越散失了对于情境性问题的独特的“思考力”和“判断力”。[9]根据语文学科的特点,也结合纳西语在日常生活中运用的特点,找到两者个性中的共性,让学生注意语言在运用过程中的情境性,感知不同语言同工异曲的表现力与感染力,往往可以让课堂内容散发出新的活力。[9]

在进行有关词语表达效果的分析时,可以从纳西语中找到相似的词语来比较分析,可让学生对语言的表现力与感染力有更为直观的认识。如分析叠词的作用时,可以将汉语的“摇摇晃晃”与纳西语日常生活中形容人走路时情形的“呼呼劳劳”(纳西语音)相提并论,不用老师多费唇舌,学生就已七嘴八舌说出两个词语的表达效果,老师再以势利导,就可以将叠词的效果加以总结概括,这就让枯燥的内容有了生命力,也让学生对语言的情境性有了更深的认识,在课后学生也能主动于日常生活中感知、判断、思考语言的情境特点。在进行熟语讲座时,也可以将纳西语约定俗成的谚语等引入到课堂中,让学生对熟语的作用及熟语所承载的文化涵义有更深的认识与了解。

语言表达离不开修辞,任何一种语言都有因修辞的运用而带来的语言审美问题,这也是高中语文教学及高考考查内容中的一个重点。与其在教学中进行条分缕析式的“解剖”分析,不如在进行相关内容的赏析时将运用了与之相同修辞手法的纳西日常用语融入课堂,使课堂“活”起来。

语言只用运用才有生命力,语文课堂要让学生真正把握与提升语言运用能力,就要让学生意识到语言在现实中的应用与课堂中的内容是有相通之处的,这样就能让学生在现实中面对语言的情境问题有更好的思考、判断与解决的能力,也能更好地运用语言。将纳西语融入课堂可以说是对语文教学在解决情境问题方面的一个突破,同时从具体的教学中,可促进学生的民族归属感,对语言个性的多元性、共性有所认知,形成学生多元文化的元认知。

(4)在文化理念的培养过程中将纳西文化理念融入教学中,促进中华文化素养的提升,也形成对纳西文化的归属感,促进对多元文化的认同。教育要传承文化,而不同的文化有着与其他文化不同的元素,但在不同文化外在的种种表现形式下又可以看到一些具有共性的文化理念。特别是纳西文化早在明代就以形成以儒家文化为核心的文化理念。将这些理念穿插于教学中,可以实现对中华文化与纳西文化的认同归属。

如在讲析《寡人之于国也》中孟子关于百姓休养生息的政治观点时,可以与纳西族因对自然敬畏而形成的对山林树木进行保护的民俗相比较。同时也可将儒家的伦理观念与纳西族伦理观念进行比较介绍。在进行庄子思想的解说时,则可将之于纳西族人的生死观进行异同比较。进行诗歌鉴赏时可引入木氏土司的相关诗作。这些在一定程度上都可促进学生对多元文化的认同,也可增强他们的民族归属感。

文化是民族国家的灵魂,也是存在的前提。作为一名一线教师应为文化的传承做出应有的努力。

参考文献:

[1]杨福泉。丽江古城纳西和汉文化的相互影响与整合。[A]思想战线,2005,(2):31

[2]井祥贵,纳西族学校民族文化传承机制研究.第三章纳西族学校民族文化传承的理论思考与借鉴.西南大学,博士学位论文.2011年10月

[3]龚孟伟,陈晓端.后现代主义知识教学观:价值与局限[J].课程·教材·教法,2008,(10):25

[4]王鉴.我国民族地区地方课程开发研究[J].教育研究,2006(4).

[5]金志远新一轮课程改革背景下少数民族文化传承与民族基础教育课程改革[Jl.民族教育研究,2009(5)

[6][美]班克斯.文化多样性与教育﹕基本原理!课程与教学[MI.荀渊,译.上海﹕华东师范大学出版社,2009﹕28.156

[7]钱福东﹕ 语言与文化的关系及其对外语学习的影响[A]辽宁行政学院学报No. 9,2012( 第14 卷第9 期)

[8][美]斯蒂芬·贝斯特,道格拉斯·科尔纳.后现代转向[M].陈刚译.南京:南京大学出版社,2002.345.

[9]张永祥 知识观视野下我国当前基础教育改革研究 西北师范大学。博士学位论文。2009年