艺术悖论的基本逻辑类型及其内在统一性

谢建明,黄贤春

艺术悖论的基本逻辑类型及其内在统一性

谢建明,黄贤春

摘 要:有关艺术的悖论有两种基本类型,即艺术语义悖论与艺术集合悖论。艺术语义悖论又包括“似非而是”、“似是而非”和“恶性循环”这三种亚类。艺术悖论不仅涉及绘画、文学、戏剧、影视这些具体艺术门类实践,而且涉及艺术批评学、艺术发生学这样的艺术理论实践。无论艺术悖论类型如何变化,其发生机制都有着内在的统一性:已知的艺术悖论都根源于某种形式上的规律断裂,这种规律断裂在形式上无外乎三种,即事物组织形式上的系统内、外之间的规律断裂、微观作用机制与宏观变化之间的规律断裂,以及存在方式上的共时性与历时性之间的规律断裂。

关键词:艺术;悖论;规律断裂

“悖论”有多种含义。哲学家威拉德·冯·奥曼·蒯因(Willard Van Orman Quine,1908—2000)认为悖论是“任意一个结论——它初看上去很荒谬,但又有一个论证支持它”[1]294-295。牛津高阶英语词典对“悖论”的解释是,“似非而是的隽语;看似矛盾而实际(或可能)正确的说法”。科学家约翰·D.巴罗(John D.Barrow,1952—)认为似是而非、似非而是,以及由一个合理的起点出发但推出矛盾结论的都属于悖论[2]。无论如何,悖论总是与矛盾相关。悖论的发现与消解在科学与哲学的发展中起着重要的作用。

人们虽然不至于接受古希腊哲学家赫拉克利特的“悖论无处不在”的激进论断,但悖论确实在很多意料不到的时候浮出水面,需要我们去认真对待和辨析。我们下面要接触的是有关艺术的悖论,简称“艺术悖论”。对艺术悖论的科学考察将有助于人们对艺术实践的深入理解。科学探索总是以问题为中心或为导向。在艺术悖论方面我们先集中关注两个基础性问题:艺术悖论有怎样的基本存在样式?艺术悖论产生的原因或内在机制有无统一性?

一、艺术悖论基本类型

按照逻辑哲学,悖论有语义悖论和集合悖论两种。前者“本质上包含有‘假’、‘不适用于’、‘可定义的’等语义学概念”,后者“本质上包含有‘集合’、‘∈’、‘序数’等集合论概念”[3]170-171。同样在艺术领域中我们也发现了这两种悖论形式,即艺术语义悖论和艺术集合悖论。

(一)艺术语义悖论

就目前而言我们所发现的艺术语义悖论至少有三种,即“似非而是”、“似是而非”以及“恶性循环”悖论。当然这种进一步分类不是出于严格的逻辑哲学分类法则,而是依据我们对艺术的理解和解决艺术问题的需要所做出的粗略分类。也可以说,艺术悖论有其独特性。

1.艺术中的似非而是

关于“似非而是悖论”,此处略举二例。一是比利时超现实主义画家勒内·马格利特(Rene Magritte,1898—1967)的画作,另一是荷兰版画家莫里茨·科内利斯·埃舍尔(Maurits Cornelis Escher,1898—1972)的画作。

马格利特烟斗系列作品引起人们广泛而经久的兴趣。其中意义最为深远的是命名为《背叛图像》(The Betrayal of Images)这一画作。

在这幅画作当中画着一只与现实烟斗极其肖似的烟斗图像。这或许并没有什么了不起的。但是在烟斗的下方却用法文赫然写着“这不是一只烟斗”的语句。这就与公众的看法形成矛盾了:明明画着是一只烟斗,但为什么又声称“这不是一只烟斗”呢?牛津英语词典对“悖论”的第一个释义就是“与公认的看法或预料相反的命题或原则”[1]294-295。根据这种释义,显然画作《背叛图像》中就蕴含了悖论。这幅图画吸引人的地方、或能够发人深省的地方也正在于此。

许多人在面对这幅画作时百思不得其解,感到不知所措。实际上要真正理解这幅绘画作品必须从命题“这不是一只烟斗”中的“这”这一语词开始。“这”到底指代的是什么?根据“这”的不同指代方向就会有不同的理解方式:

(1)当“这”指代的是整幅画面的时候,命题显然正确:“烟斗图形+命题语句+画幅空间”不等于“一只烟斗”[无论“烟斗”就其是符号载体、还是符号所指(概念内涵)而言,抑或就其能穿透符号与现实之间的裂隙而直接指涉现实的烟斗而言]。

(2)当“这”指代命题语句上方的肖似图形时,命题显然也是正确的:因为“关于烟斗的图形”确实不等于“一只烟斗”[无论“烟斗”就其是符号载体、还是符号所指(概念内涵)而言,抑或就其能穿透符号与现实之间的裂隙而直接指涉现实的烟斗而言]。

(3)当“这”本身只作为一个语词来对待时,命题也没有问题:“这”不等于“一只烟斗”[无论“烟斗”就其是符号载体、还是符号所指(概念内涵)而言,抑或就其能穿透符号与现实之间的裂隙而直接指涉现实的烟斗而言]。

以上情况说明:无论解读的条件、方式如何变化,命题总是正确的。正是在这种意义上我们才说画作《背叛图像》中蕴含的悖论是“似非而是”的。公众所迷惑之处在于,他们执着于常识或社会约定,不仅局限性地把“这”理解为对“烟斗图形”的指代,而且更为突出的是他们毫不怀疑地认为“关于烟斗的图形”与“外在世界现实的烟斗”是直接关涉的、或趋于同一的。在这种识认过程中实际上依赖于符号所显示出的“双重透明性”:“一重透明性”是语词“这”与所指对象“烟斗图形”之间的透明性,或无空隔性;另“一重透明性”来自于通过肖似原理把“关于烟斗的图形”直接与“外在世界的烟斗实物”相等同、或视为同一,在它们之间取消了空隔性;最终语词“这”就与“外在世界现实的烟斗实物”直接同一,或者说他们透过“这”与“烟斗图形”的双重透明性直接“瞥见”了现实世界中的烟斗。因此,当执着于常识和约定的人们被“这不是一只烟斗”这一否定命题所无情鞭挞时,显得是那样迷惑不解和不知所措。

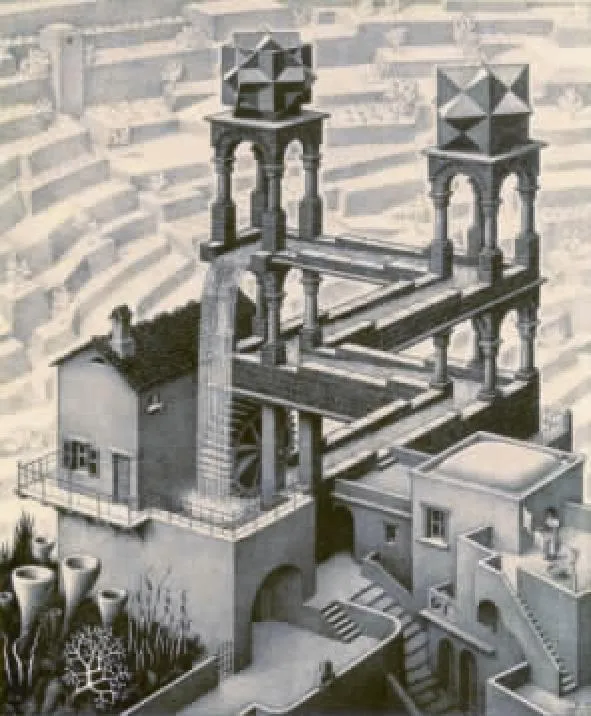

埃舍尔以其在绘画中表现出的理性而分外出名。这种理性主要来自于他将数学的精神或探索带到了绘画之中,使绘画呈现出另一番风景。我们选取的作品是他于1961年创作的石版画《瀑布》(Waterfall)。

在作品《瀑布》中,人们仿佛看到了一个永无休止的水的循环:当流水从水塔上端倾泻而下顺势推动了水车后落入了沟渠,通过沟渠蜿蜒的水道,流水竟然又回到了水塔的上端出口,再次倾泻而下推动水车,如此循环不已。流水竟像长了翅膀一样从低处飞到高处!谁看了都要诧异不已。这就与人们的日常信念相互矛盾,即与“水往低处流”这一信念相矛盾。因此画作《瀑布》不折不扣地是一个悖论。

实际上这幅绘画的悖论也是似非而是的。如果人们并不把其中被识别为“水”的图形部分视为现实中的液体水的话,在一张白纸上拿着铅笔完全可以沿着类似的路径画一个封闭的图形,就是说形成一个循环路线,这在任何一个平面上都是可以实现的。从这种意义上说,作品《瀑布》就其在平面上画一个封闭的循环路线是没有任何疑问的。其关键在于人们在看到这幅图画时,立刻就通过肖似原则把其中的某些部分视为高层建筑(如水塔之类),某些部分视为容纳液体的渠道,最终把连接所谓“建筑”上端与下端的图形视为与生命息息相关的液体——“水”,如此一来就形成了“水往高处流”的悖论了,而不顾二维平面与三维空间之间不同的可能性。(这里只作比较直观性的解释,真正的科学解释将在第二部分展开。)

图2 埃舍尔:《瀑布》(Waterfall,1961)

如果欣赏画作《瀑布》时产生了某种“非”的话,这个“非”是既不在画面这一二维平面之上,也不在现实三维世界之中,而是在人们头脑中,在于人们所惯常的符号意识,这种意识强迫人们用三维世界的格式塔来迎合二维世界的点点滴滴,执意把它们视为某种反映三维世界方方面面的系统代码,并进行着顽强的翻译工作而始终不自知。

2.艺术中的似是而非

除了“似非而是型悖论”外,艺术中也还有一些“似是而非型悖论”。这里举三个例子,涉及影视和小说等叙事艺术形式。

在影片《黑客帝国Ⅰ》(The Matrix,1999)中,一个厌倦了同智能计算机“母体”做斗争的人类成员塞佛,开始与维护母体安全的虚拟世界密探进行谈判;谈判的场所只能在虚拟世界之中;在谈判的过程中“塞佛”吃着美味多汁的“牛排”,但“他”认识到这“牛排”并不存在,是母体产生的虚拟世界中的虚拟物,“自己”也是处于虚拟世界中的梦游者。实际上从角色自身来看这就形成了“我吃非我吃”的悖论,而从观众来看则形成了“他吃非他吃”的悖论。

与影片《盗梦空间》(Inception,2010)相比,影片《黑客帝国》中这种悖论感还不是特别明显。影片《盗梦空间》中似是而非的悖论比较丰富,包括“我梦非我梦”、“此人非此人”、“此在非此在”等。

由于盗梦者盗梦必然将所有人的梦联通起来,然后就形成了你中有我、我中有你的复杂梦境,因此在别人的梦中做梦的日本能源大亨齐藤只能产生“我梦非我梦”这样的悖论感了。而作为盗梦过程中主角道姆·柯布无意识投射的玛尔,在实际生活中早已自杀身亡。因此就有所谓“此人非此人”的悖论出现。由于梦境是经过设计并与外在校调手段紧密关联,因此当下存现的部分并不只是就其自身来看待,而是有其他负载或受到某种外部力量的牵制和影响,从而被强行从外部赋予了特殊的意义。这样就形成了“此在非此在”的悖论[4]。

现代穿越小说和穿越影视剧中总是暗含一个悖论,即在穿越事件中主人公对历史所作的改变将直接影响他本人的存在条件或者穿越事件发生的条件。

在雷·布拉德伯里(Ray Bradbury,1920—)的小说《一声雷鸣》(A Sound of Thunder)中,一个时空穿越者不小心踩了一只蝴蝶而改变了历史。这个故事发展一直到踩上蝴蝶都是可以容忍的,但是接下来改变了历史就带来了隐含的问题:改变了历史就改变了一系列因果链条,那么就需要修正这个时空穿越者的时空穿越的条件,如果这种条件修改到了没有可能进行穿越的时候,就意味着前面所发生的历史都是虚假的或不可能的。这正如罗伊·索伦森所提到的杀死年幼祖父的时空穿越者也取消了自身存在和穿越事件发生的必要条件[1]98。人们还可以假设,在影片《回到未来》(Back to the Future,1985)中,高中生马丁回到30年前父(乔治)母(洛莲)还没结合的时候,一时糊涂之下,不是撮合而是永远阻止了乔治和洛莲的结合,那么情况会怎样呢?谁都能料到,时间的车轮将碾碎他的任何在世可能。只有乔治和洛莲的存在,而没有父亲和母亲出现的可能;“马丁”从未存在,又何来时空穿越呢?

3.艺术中的恶性循环

罗素发现了集合悖论。他在没有区分悖论的种类的情况下,认为所有悖论均违反了“恶性循环原则”[3]175。也就是说,从任一合理起点出发都能推出矛盾的结论。对于真假两值判断而言,“说谎者悖论”就属于这种“恶性循环”。艺术中便有此种“恶性循环”。所谓“海德格尔悖论”便具有恶性循环的特征,它与“先有鸡还是先有鸡蛋”的悖论存在类似之处。

马丁·海德格尔(Martin Heidegger,1889—1976)曾对艺术作品的本源产生兴趣。但在他追问艺术作品的本源时却遇到了悖论:

按照通常的想法,作品来自艺术家的活动,是通过艺术家的活动而产生的。但艺术家又是通过什么、从何而来成其为艺术家的呢?通过作品,因为一件作品给作者带来了声誉,这就是说:惟有作品才使艺术家以一位艺术大师的身份出现。艺术家是作品的本源。作品是艺术家的本源。彼此不可或缺。但任何一方都不能全部包含了另一方[5]。

这里我们就看到了矛盾:艺术作品肯定产生于艺术家的创作,就是说,艺术作品本源于艺术家;但艺术家之名又得自于其成功的作品。到底谁是谁的本源?

虽然海德格尔最后给出了一个第三者,即艺术使得艺术家和艺术作品得以存在。但这种哲学的解释过于勉强。原因不仅在于“艺术”并无确定的内涵(有多少人试图为艺术下定义,就几乎有多少种定义),如果以之为一种本源,实际上就像行走于沼泽边缘的人终于一不小心踏入了沼泽泥淖之中而不可自拔。而且这种解释实际上又会导致新的“恶性循环”:按海德格尔的观点,艺术使得艺术家及其作品能够存在,艺术是此二者的本源。但众所周知,艺术家及其作品又是艺术(领域或系统)的基本支撑,正是艺术家及其作品才使得所谓的艺术之名得以存现,日常生活中人们想到或感叹艺术的时候,或使用“艺术”这一语词来交流或进行“游戏”的时候,总是针对着或面临着具体的作家或作品,或者至少是体验过具体的作品、认识了具体的艺术家。另外,从人类文明史或文化史的角度也可以看到,艺术活动,即具体的作家及其作品的历史发生远远早于人们对艺术(之名)的理解,实际上艺术活动在几万年前发生的时候人类的语言还没有产生,或处于萌芽状态。因此,艺术家、作品又是艺术的本源。

(二)艺术集合悖论

艺术世界中总是出现一些分类上的模棱两可情况。实际上如果不是出于人为的错误,那么就一定是遇到了真正的集合悖论。“艾布拉姆斯悖论”和“杜尚悖论”都属于集合悖论。

当M.H.艾布拉姆斯(Meyer Howard Abrams,1912—)教授为其艺术批评确立坐标的时候,他构想了一个“艺术家”、“作品”、“世界”、“欣赏者”的四维框架。从逻辑哲学的角度来看,这个框架是有问题的。首先,在这个四维框架中世界这一维与其他三维不在同一个层面之上:艺术家、作品和欣赏者都直接隶属于艺术(系统),而世界则不是,它不能被包含于艺术系统之内。其次,艺术(系统)本身隶属于世界这一更大系统,因此,艺术家、作品和欣赏者也毫无例外都隶属于世界。如此一来,这一四维框架显然是矛盾的:四维框架之中有三维完全被包含于其中之一维,那么,这个四维框架就既是一维又是四维的;但是无物既是A又是非A。实际上这个框架作为一个悖论完全可以被认定为康托尔悖论的变种。逻辑哲学家对康托尔悖论的表述如下:

没有任何集合能够大于所有集合的集合,然而对于任何集合来讲,都存在着另一个由它的所有子集组成的集合,这个集合大于原来的集合[3]169。

显然,没有比世界更大的集合,但艺术家、作品和欣赏者与世界处于同一集合之内,这个集合必然比其自身中的元素——世界——要大。

无论人们对马塞尔·杜尚(Marcel Duchamp,1887—1968)是褒是贬,他都是20世纪艺术领域的英雄。为什么这么说呢?这是因为:杜尚敢于在绘画艺术发生嬗变之际不同于抽象发展的主流而提出了“现成品艺术”理念,这一新颖的艺术理念对传统艺术定义带来了灾难性的冲击,一时使整个艺术语义空间产生巨大的震荡,并延续至今。不仅如此,杜尚还用实践来顽强地捍卫他的这种理念。杜尚最知名的作品《泉》(Fountain,1917)就是这种艺术理念的具体化。其中的“现成品”是不是艺术品成了广泛争议的焦点。因为杜尚把一只从商店购得的作为工业制品的男用小便器送到艺术博物馆展出,尽管他贴上了标签并署上了自己的名字。如若否认其作为艺术品,它又现身于艺术博物馆而同其他艺术作品一起展出[这是在艺术家理查德·马特(Richard Mutt)的掩护之下而得以实现的][6],并被某些人或某些机构认定为艺术品;如若肯定其作为艺术品,它又实实在在缺乏公众所认可的艺术特性,它实际就是一件普通的人工制品,任何人都可以从商店购得。事实上,杜尚先是极力宣称“现成品艺术”中的人工制品是艺术品,但随后他又宣称它们不是艺术品[7]。某物既属于又不属于某一集合。这显然是一个地道的集合悖论。

二、艺术悖论的本质在于“规律断裂”

对于艺术悖论而言,无论是语义型还是集合型,也无论是似非而是型还是似是而非型,抑或是恶性循环型,实际上都涉及所谓的“规律断裂”。

所谓“规律断裂”是指当实体性事物涉及两种以上的不同存在维度或发展向度时,其中一种存在维度或发展向度的规律一般无法适用于他种维度或向度,在这种情况下由一种存在维度或发展向度向其他存在维度或发展向度转变,或在做科学考察时,从一方转至或跨越到另一方,就必然会出现规律的突然断裂现象。这种规律断裂可以发生在组织形式上的微观与宏观之间、系统内与系统表面或系统外部之间,以及存在意义上的共时性与历时性之间。

(一)系统内与系统表面或系统外部的规律断裂

大部分艺术悖论都是由于系统内外的规律断裂而造成的。如《背叛图像》、《瀑布》、《黑客帝国》、《盗梦空间》等作品中的悖论,以及艾布拉姆斯悖论、杜尚悖论都起因于此。

在似非而是这一语义悖论中,马格利特的作品《背叛图像》和埃舍尔的作品《瀑布》都牵涉到人的一种意识和能力,这便是在长期的社会化过程中形成的符号意识和符号行为能力。正是这种符号意识和符号行为能力把观者从画面引领到了画面之外:一方面,观者不仅被一个语词引领至肖似烟斗的图形,而且进一步被引领至现实世界的实物——烟斗;另一方面观者的目光从画面的图形中被引领至三维现实世界中的建筑、水车和流水之上。

前者涉及日常语言系统、肖似记号系统和真实的现实世界这三方复杂的关联,正是在这种关联中,观者才能够从一个系统跨越过和跨越到其他系统。但是悖论也正是在这种系统关联与区别中显现的。在日常生活惯例中人们忽视了符号的中介作用,把它与它所指涉的事物相等同或同一,好像符号是透明的(无论它是语言符号还是肖似图形记号),或者融化在事物之中。马格利特的高妙之处就在于通过“语词的闪电划破了图画”,这是“一种破坏性的入侵”,这种“语词与图像的游戏”不仅使得图像漂浮了起来,也使得语词挣脱了物体,现出了原形而不再透明[8]。因此,在画作使得各个系统开始分离的过程中为人们展示出系统之间深不可测的天堑。这样,“似非而是”中所谓的“非”是指消除了各符号系统的透明性幻觉之后人们产生的不适应和不理解;所谓的“是”则是指符号系统之间特别是它们与现实世界之间确实存在着“规律上的断裂”,画作只不过通过高明的手段指示出这种“规律断裂”而已。

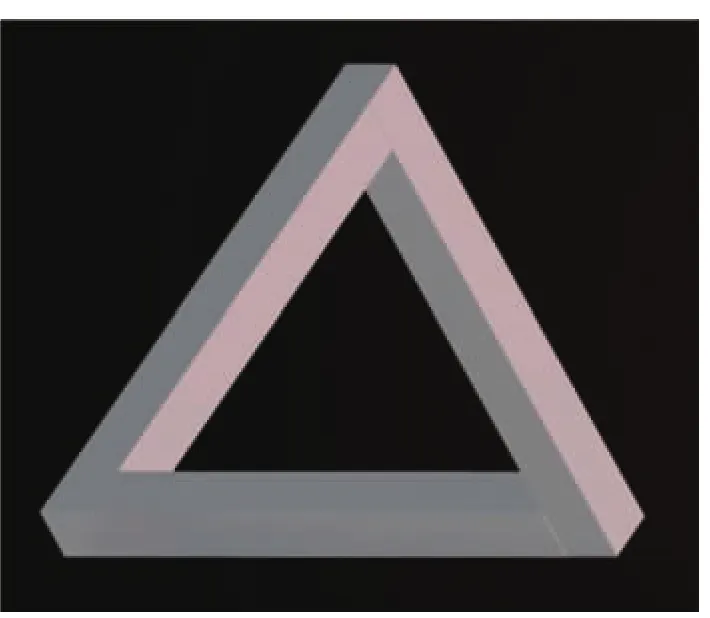

后者则涉及二维空间与三维空间在规律上实质性的不可通约,或者说,触及到了某种不可翻译性。众所周知,对于三维世界的表现如果要落实到二维平面之上,则一定在符号意识(知觉类似原则)的规约下,通过抽象与变形才能实现,人类在这种变形上走过漫长的历史。有的比较成功,如阿尔塔米拉洞穴壁画;有的则不是很成功,如埃及绘画就无法调和某些矛盾,而欧洲绘画也只有到了15世纪才在数学的帮助下开始成功地引入灭点或透视画法,使得三维在二维的“投影”如同事物本身在视网膜的成像一般。不难看到,绘画始终牵涉到符号、三维和二维这三方系统,缺一不可。其中符号意识或能力是前提,这是因为如果要在二维平面使用媒介组合来代表三维世界中的景况,其本身就是符号的活动,牵涉到符号载体、符号客体、符号对象和诠释基础项(即使得符号载体变成经验客体而指向或代表符号对象的基本诠释空间和意图性)[9]。作品《瀑布》是埃舍尔在R·彭罗斯于1958年发表的“不可能三杆”基础上创造出来的。这个不可能的三杆的每一杆都可以正常表征现实中的木杆、铁杆等事物,但是这种被彭罗斯称之为“三维直角结构”的二维图形不是三维空间中具体事物真实结构的投射或投影,因为它的直角之和不是正常的360度而是270度[10]。瀑布中就采用了两个这样的不可能三杆从而导致幻觉出现,一方面如果只注视着水流并依据日常经验,水一定是流到建筑上端出口,因为沟渠的砖砌阶梯暗示出高低——尽管在纸面上它是向前铺展的(依据日常纸上视觉经验来看这是上升或向纵深前进的);但另一方面,瀑布和水车以及第一级渠道成直角关系又暗示出垂直落差,即高度,第二级渠道也成直角,这样两个三杆的垂直部分叠加成两倍的落差,使得流水好像从二层楼的高度(借着水车旁的小屋的参照)倾斜而下。无疑,把这两种依据日常视觉经验而产生的特定观看知觉统合起来就起悖论了。

在涉及似是而非语义悖论的影片《黑客帝国》和《盗梦空间》中,一个共同的特点是它们都触及到了系统内外的通信问题[5]。“我吃非我吃”和“我梦非我梦”说明人这一主体由于通信而进入到了特殊的规律系统,而非他们独立自足的存在样态(这是很有意思而值得深入探讨的一个方面)。“此人非此人”涉及到有关主体的幻象,它与真实世界的存在规律不同,它的出现有赖于一个能够生产幻象的主体及其发生条件,如在睡梦中出现熟悉的人物——不管这个人物在时下真实世界中是否存在。“此在非此在”也总是系统内外规律的断裂使然。系统之内规律一致,外部物质、能量和信息总是要服从内部组织的规律性才能被组织吸收,成为组织一员,为组织服务。但是系统外的干涉或干扰就迫使系统内部产生规律上的变化:一方面要始终消除干扰以维持自身的组织性,即保持自身的规律,维持稳态;但另一方面来自他者的异质性因素的侵入,又使得系统处于极不稳定的状态,此在是暂时的、被动的和受控的,或者说系统内与系统外的规律在相对时间范围内可以达成平衡,或者矛盾冲突可以在有限范围内调解;而异质性因素如果超过限度,则会使原有系统崩溃而在新的规律之下重新组织起系统。这样,“此在”是就事件的发生发展服从于当下系统的规律而言,而“非此在”则是支配事物的规律添加了异质性因素,或者说事物受“双重规律”的支配,而这一点被观察者发现,但有时忽视、有时想起。

艾布拉姆斯悖论和杜尚悖论这两种集合悖论也都隐含了系统内外的规律断裂。前者集合四要素中有三个要素是处于同一个层面,或者说是处于同一艺术系统之中的,即作品、艺术家和欣赏者这三个要素。这三个要素之间有着统一规律的支配,或者说它们可以作为相互竞争的作用者而相互作用维持着艺术系统的基本组织样态和持续发展,尽管它们各自也都与外在世界有着或这或那的多样关联,但不妨碍它们自成一体,或者说不影响艺术系统的内部自组织机制。而世界这个要素却使得悖论产生。原因在于它虽然包括艺术系统,内含艺术系统的规律,但其内部要素众多、规律极其多样,无法与艺术系统的规律简单调和。换句话说,世界与艺术系统之间存在太多的异质性,这种异质性如果不是作为可以消化的物质、能量和信息进行系统补给,而是作为规律侵入艺术系统,艺术系统的稳态就岌岌可危,直至面临崩溃的命运。比如人类政治或商业的侵蚀,就很容易使艺术衰败得不成样子。所以艾布拉姆斯悖论实际上涉及艺术系统内外部的规律断裂问题。

后者悖论的产生在于把异质性的现成品作为艺术品来对待,实质上触及了系统内外部规律断裂的问题。当然,并不是任何人都能这样做,也不是任何人都能达到这种目的。关键在于杜尚本人在宣扬现成品艺术时,已经是一个有所成就的艺术家,正是艺术家的光环笼罩了现成品,或者说“艺术家必然创造艺术品”的思维定势改变了大众的判断,又加之他在绘画发生抽象转变的洪流中极力宣扬他的现成品艺术理念,另外还有艺术家朋友的帮助,等等,才能使他的小便器从现成品过渡到艺术品。杜尚悖论的本质在于:在特殊的历史条件下,某种与艺术家只有一般关联而无本质关联的事物(包括小便器、自行车、树枝,等等),在特定人为意图之下突然侵入艺术系统,想要获得艺术系统中艺术家与其作品那种传统的、独一无二的本质性关联,如此一来,异质性就像肿瘤细胞作用于机体一样,带来了可怕的后果,引起系统在组织层面或规律层面的巨大震荡。因此,虽然艺术博物馆展出并收留了《泉》,一些权威机构和权威人士也宣称其作为艺术品而存在,但是,无法改变的现实是,艺术系统内的自组织关系无法如此“人为”来创造,它有着自身独特的作用机制,有着自己的发展逻辑。所以那些特定的现成品“既是又不是艺术品”,正如杜尚自己所宣称的那般。

(二)微观与宏观之间的规律断裂

海德格尔悖论在一般情况下被视为美学层次或哲学层面的问题来对待。殊不知在特殊的条件下,它可以转变成一个科学的问题来加以科学的考察和处理。

对艺术品、艺术家的本源性问题进行追问,其实质是要理解艺术的发生逻辑。在海德格尔那里由于没有从整体上着手而人为地割裂了艺术系统整体,把某些要素完全阻隔于艺术系统之外,这就没有可能获得对艺术发生逻辑的合理认识,只能使思维陷入恶性循环之中。

我们前面也提到过,这一悖论与“先有鸡还是先有鸡蛋”这一悖论有某种类似性。在“鸡与鸡蛋互生”这一流传于民间的悖论中,人们广泛地忽视了一个重要的“角色”,即公鸡。他们始终想到的是母鸡生蛋,但蛋又生小(母)鸡这样的恶性循环。只有把公鸡考虑进来,鸡这一物种的真实存在才是可能的——即蛋必须是受精蛋才有可能孵出小鸡来,而且必须孵出小公鸡和小母鸡来,物种的存在才有可能。这就涉及20世纪伟大的发现:人们不仅发现生物有表现型而且还有基因型,不仅发现生物物种持存需要基因组,而且生物物种的遗传信息要靠DNA来携带和进行有效而高保真的复制。只有这些微观的信息(组织源泉)传递造成物质的自组织行为,生命的宏观特性和功能才是可能的。产生“鸡与鸡蛋悖论”,原因在于公众不仅忽视了公鸡的作用,更为严重的是他们割裂了微观信息自组织与宏观功能表征之间的关联——这二者之间确实存在规律上的不一致,但却又是互为基础的。如此一来,真正的发生逻辑就没有可能被正确认识,而停留于表面上的联系,造成发生认识上的恶性循环。

同理,海德格尔之所以割裂了艺术整体,正在于他完全忽视了艺术中微观与宏观的区分,从而造成认识上的混乱。“鸡与鸡蛋悖论”提供了一个认识方向,即只有恶性循环的双方是不够的,还必须有一个第三方,这一第三方不仅是耦合组织信息的携带者,而且还必须被再次(形式性地)生产出来。海德格尔给出的“艺术”这一要素肯定不是合理的第三方。那么这个第三方会在哪里呢?我们可以注意到,在对鸡的悖论问题探讨中,受精鸡蛋是一个关键,它既是公鸡与母鸡共同作用的产物,又是新的繁殖个体(即下一代公鸡与母鸡)的出发点。从这种认识出发,我们可以来考察艺术家与艺术作品之间谁可能具有这种关键节点的作用?无疑艺术家不可能是关键节点,他不可能被作品和他者共同决定,而又生产作品和他者,或者说,他不可能是由作品和他者信息的交换和自组织来产生的,只此一个方面就否定了这种推测。那么会是作品吗?如果是作品,那谁又能和艺术家一道来决定艺术品的生产,然后又被作品生产。马克思的一段文字颇有启发:

文艺对象创造出懂得文艺和能够欣赏美的大众——任何其他产品也都是这样。因此,生产不仅为主体生产对象,而且也为对象生产主体。[11]

这就是说通过作品的作用,在某种特定社会机制下也能生产出欣赏者。在这一思想启发下,不妨先假设这种情况为真,即“艺术家和欣赏者共同决定了作品的生产,然后作品又生产出新的艺术家和欣赏者”。而我们也知道,宏观表征特性和功能要靠微观作用机制来承担。那么,艺术活动的微观机制具体又是怎样的呢?这需要我们先去了解生物物种的遗传机制。物种持存微观条件至少有以下几点:

1.有遗传信息自组织空间存在,即存在基因组;

2.基因型决定表现型,表现型宏观个体携带基因信息文本;

3.通过表现型宏观物种个体的繁殖活动将遗传信息进行重新自组织,在特定的条件下实现物种个体的生长。

而从艺术活动来看,也有一些基本的规律可寻。考察“普通人向艺术家转变的可能性条件或途径”或许是一个突破口。这种转变至少包括两个步骤才是可能的:

A.从日常符号活动→艺术符号活动(进入艺术符号网络,转变符号三元关系,成为艺术欣赏者或接受者)

B.从导向性符号活动(欣赏者)→探索性符号活动(艺术家)

将微观机制与宏观特性相结合,合理的追问就是:在这种转变过程中,自组织信息是什么?信息如何被携带并产生作用从而使得艺术家、作品和欣赏者这三者始终相互作用并得以持存?

按现代符号学知识,人的任何文化活动,乃至思想、生存都依赖于符号性活动,都要涉及符号三元关系[12]。但日常符号活动与艺术符号活动有巨大的差别:日常符号活动主要涉及生存性的算计,高度抽象的推论性符号占了主要地位;而艺术符号活动则主要涉及人类的主体感性经验,在推论性符号之外保留最基本的像似性符号,并用以表征具有普遍意义的内心生活或外在他者在内心的投影[13]。这样,当主体从日常符号活动中抽身而出进入艺术符号活动天地时,他实际上有了新的三元关系网络。他所接触的每一个成熟的艺术作品——该文本作为某种三元关系系列中的一个选择[14]——都向他打开了曾经为他所无知的信息组织空间的大门,他必须有所领悟,他才真正能成为一个艺术欣赏者,才能进入艺术作品的三元空间。此处三元超主体符号关系本身将作为范型而存在,作为信息文本而被欣赏者携带,这就是组织性源泉的一个方面。这种信息基本上是社会历史性的。但是问题还没有解决:如果仅仅是欣赏者这一宏观个体携带了艺术基因,艺术繁殖将是不可能的。

从现实经验人们也可以看出,欣赏者的符号活动在性质上始终是“导向性的”,即它始终以一个特定人工物体作为符号载体而诱发主体产生比较固定的三元符号关系。而艺术创作活动则显然不同于这种有一个外在现成物作为向导来限制生成三元符号关系的活动。它必然是探索性的,即在首先由于某种内外在契机而创生了一种三元关系(网络)之后,方才通过艺术创作者的意志在符号对象的规约下将新创生的三元关系中的经验客体端用媒介材料并结合艺术技巧予以现实化或物化,成为他者的符号载体——艺术作品的物质性存在方式。

在艺术作品的诱导下,欣赏者携带信息,只是一个等着应用的范型空间,只有在特定条件下结合其他信息才有可能催生出新的艺术作品。而从现实经验中我们知道,每一个欣赏者都是潜在的艺术家,关键在于他是否具备以上所提到的产生一种新的三元符号关系的兴趣、敏感、能力、创作意志和一定的技巧。其中,产生新的三元符号关系必然是这个潜在的艺术家有某种新的、异质性的内心生活经验,它要求被形式化或被表现之时,这种新经验要求新的结构形式,要求欣赏者在自身的范型空间中寻找组织性依据,信息一旦匹配,对象和经验客体之间的超主体性关系就会与诠释项一道突现出来——尽管对象一开始是模糊朦胧的,经验客体更是不知所踪,但是在信息匹配之后,对象愈加清晰,表现形式(经验客体)也会呼之欲出了,剩下的就是运用意志加技巧来完成物化工作了。因此,欣赏者-潜在艺术家携带的范型信息和其产生的内在生活经验信息之间不仅存在交合的可能,而且正是这种交合作用促使这一主体最终向艺术家进行转变。

此处我们看到了艺术生产的特殊性,艺术家与欣赏者之间的对话实际上发生在主体之内,或者说艺术家在真正进入创作活动过程之中时,总是自己在跟自己交流,不过一方是被历史的艺术经验所塑造、携带了艺术的遗传信息的“接受主体”,而另一方则是在与他者的交流对话中被当下的内心生活所主宰、拥有鲜活的生活体验,并急欲使这种鲜活体验形式化、清晰化和最终物化而超越时间、达至永恒的“探索主体”。这两位主体以奇特的方式融合在一起,就像演员过着“双重生活”那样——“第一自我”与“第二自我”始终处于交流对话的状态。而物化作品所蕴含的超主体性关系(具有超时间性)在历史的长河中不断作用于每个进入其空间的探索者,并将艺术范型信息烙印在他们的头脑之中,并激活他们对形式规则系统空间的敏感性。这些人便是艺术欣赏者,他们每个人都是潜在的艺术家,只待具备了各方面的成熟条件——当下鲜活的内心体验、探索形式表征的精神、艺术意志、适当的艺术技巧、外在物质媒介——便进行信息匹配、构造符号三元关系、形式化内心生活经验或投影,将呼之欲出的经验客体通过艺术技巧来组织物质媒介,最终完成物化定型工作。

因此,艺术家的本源并不在于经他创造并广受赞誉的作品这样单一的因素,而在于他曾经接触过的作品(艺术历史遗传信息),也在于他扎根于现实的内在生活之流,还在于他创造性地把两者结合在一起的意志、技巧、探索性的精神和行为,只有这样,潜在的艺术家才能真正转变为现实的艺术家——尽管那些要素有许多在最后的物化定型成品中变得模糊不清。作品这一特定文本的本源也不仅仅在于艺术家这一因素,事实上,它和其他的历史文本有着广泛的联系——尽管这种联系要经过艺术家的创造性劳动才成为可能。

以上对海德格尔悖论所进行的分析,无论如何粗浅,都旨在说明这一悖论的根源所在:事物微观机制与宏观特性、变化之间的关联被人为割裂。事实上,宏观规律与微观作用机制之间存在规律性质上的断裂。正因为如此,人们才容易忽视微观机制,而迷惑于事物宏观上的“非逻辑性”变化。

(三)共时性与历时性之间的规律断裂

无论是自然科学还是人文社会科学都不可避免地要处理共时性与历时性矛盾的问题。在达尔文提出物种进化思想后,这一矛盾问题在相当一段时间内可能更多地集中于生物进化领域。但是,现代人文社会科学普遍认识到这一矛盾存在的广泛性。

似是而非语义悖论中的叙事艺术案例涉及共时性与历时性矛盾:当一个时空穿越者回到从前与其先辈共同生活,不是杀死了幼年祖父、就是扼杀了父母之间的爱情萌芽;这样他在特定时空中与这个是其本源的他者发生了共时性作用(这种共时作用遵循的是“怎样都行”的逻辑,除了上述情况,还可以是主人公在不知情的情况下娶了自己年青貌美的“母亲”或“祖母”,俄狄浦斯弑父娶母的故事也可以看作是这种历时性与共时性矛盾的特例或变种),但是却也因为如此而取消了自己存在的资格;因为他的存在有赖于时间发展之流中的特殊事件或条件:祖父长大并娶了祖母(特定事件、特定个体),并且生养了父亲,而父亲又和未来的母亲结合,生养了他自己;或父母结合生下他自己——而这些条件却被他自己的行为所取消或去除。事实上,现代科学和哲学几乎是同时认识到“演化先于存在”这一真理。就是说,任何存在者都以时间为其存在条件——时间在任何存在意义上都具有本体的地位。

因此,时空穿越故事之中总是蕴含了潜在的矛盾。该矛盾的根源在于共时性的结构或作用与历时性因果逻辑发展之间存在规律上的断裂。这种规律断裂很容易使作者忽视了它们之间的依存关系。语言学家索绪尔在考察语言规律时做了静态语言学和演化语言学的区分,其依据就是这种共时性与历时性之间规律的不可通约性。他的一个树干比喻很能说明问题:树的横截面显示各纤维的合聚关系,纵截面则无法显示这种关系。但是很明显,索绪尔充分注意到了这两者之间又存在无法割舍的相互依存关系——“是一个展望依存于另一个展望”[15]。穿越故事只能在有限范围内表现出“合理性”,即当它不触及依存关系时,就可以好像什么矛盾也没有:历史对于这个穿越者来说有如空气般是透明的,他在异度时空中的行为,要么不引起历史变化,要么只在一个极其有限的范围内产生特定的线性发展——这种线性发展不危及自身存在的任何历史依据。

三、结语

依照哲学分类,艺术悖论可有两种最基本的类型,即艺术语义悖论和艺术集合悖论。艺术语义悖论又可分为“似非而是”、“似是而非”和“恶性循环”这三种亚类型。艺术语义悖论总是涉及在艺术空间或问题上对语义进行真伪判断的不可能或矛盾。文中所举绘画艺术、叙事艺术和艺术哲学案例都涉及这种真伪判断上的疑难。艺术集合悖论涉及艺术中某集合要素的归属所产生的疑难或判定矛盾。“艾布拉姆斯悖论”、“杜尚悖论”是典型的集合元素归属矛盾。

艺术悖论在发生上有基本相同的逻辑,或者说艺术悖论的发生具有统一性的根源或规律:无论是语义悖论还是集合悖论的产生,都根源于某种规律的断裂,这种规律断裂基本上有三种类型,即事物组织形式上的系统内外的规律断裂、微观机制与宏观变化之间的规律断裂,以及存在意义上的共时性与历时性之间的规律断裂。这三种规律断裂形式中,尤以系统内外规律断裂引发艺术悖论的产生最为普遍。

这种规律断裂具有本体论上的意义。即事物本身总是具有这样的规律断裂,方才使得人类对该种事物的认识或理解出现矛盾。当然,这种规律断裂如果能被人们认识到,规律断裂带来的矛盾或歧义就可以通过人们在认识上的积极调整而消除。

参考文献:

[1](英)罗伊·索伦森.悖论简史——哲学和心灵的迷宫[M].贾红雨,译.北京:北京大学出版社,2005.

[2](英)约翰·巴罗.艺术与宇宙[M].舒运祥,译.上海:上海科学技术出版社,2001:16.

[3](美)苏珊·哈克.逻辑哲学[M].罗毅,译.北京:商务印书馆,2003.

[4]黄贤春.“通信与控制”:电影《盗梦空间》结构复杂性的逻辑引擎[J].文艺争鸣,2011(2):44-45.

[5](德)马丁·海德格尔.林中路[M].孙周兴,译.上海:上海译文出版社,2004:1.

[6](法)让-吕克·夏吕姆.解读艺术[M].刘芳,译.北京:文化艺术出版社,2005:195.

[7]陈池瑜.现代艺术学导论[M].北京:清华大学出版社,2005:46-47.

[8](法)米歇尔·福柯.这不是一只烟斗[M].邢克超,译.桂林:漓江出版社,2012:45-49.

[9](美)约翰·迪利.符号学基础[M].6版.张祖建,译.北京:中国人民大学出版社,2012.

[10](荷)布鲁诺·恩斯特.魔镜——埃舍尔的不可能世界[M].田松,王蓓,译.上海:上海科技教育出版社,2002:98.

[11](德)马克思,恩格斯.马克思恩格斯论文学与艺术:第一卷[M].陆梅林,辑注.北京:人民出版社,1982:157-158.

[12](美)约翰·迪利.符号学对哲学的冲击[M].周劲松,译.成都:四川教育出版社,2011:1-2.

[13](美)苏珊·朗格.情感与形式[M].刘大基,等,译.北京:中国社会科学出版社,1986:33-54.

[14](英)保罗·科布利.劳特利奇符号学指南[M].周劲松,赵毅衡,译,南京:南京大学出版社,2013:431.

[15](瑞士)费尔迪南·德·索绪尔.普通语言学教程[M].高名凯,译.北京:商务印书馆,1980:127-128.

The Basic Logic Types and the Inherent Unity of Art Paradox

Xie Jianming,Huang Xianchun

Abstract:There are two basic types of paradoxes about art,that is,the art semantic paradox and the art set paradox.The art semantic paradox includes three sub categories:“seemly wrong but right”,“seemly right but wrong”and“vicious circle”.Art paradox involves not only painting,literature,drama,film and television,but also the practice of art criticism and art theory.No matter how the type of art paradox changes,the mechanism of its occurrence has inherent unity:Known artistic paradoxes have roots in three forms of law fracture,namely,the rules breaking between the inside and outside of the system of things in the organizational form and between the micro mechanism and the macro change,as well as the law of fracture between synchronic and diachronic of existence way.

Key words:art;paradox;law fracture

收稿日期:(2015-12-30;责任编辑:朱世龙)

中图分类号:J0-02

文献标识码:A

Doi:10.3969/j.issn.2095-042X.2016.01.015

作者简介:谢建明,南京艺术学院教授、博士生导师。黄贤春,黄冈师范学院新闻与传播学院讲师,文学博士。