建水古城传统民居生活功能的延续更新研究*

——以南正街112号民宅生活功能延续更新为例

陈 超 杨 毅

建水古城传统民居生活功能的延续更新研究*

——以南正街112号民宅生活功能延续更新为例

陈超 杨毅

摘 要时至今日,对传统民居的保护与发展尽管逐渐克服了“假古董”肆虐的阶段,但是如果所谓的“风貌整治”仅仅只留下物质躯壳,取消民居本身的居住生活功能,进行简单的功能置换,面对量大面广的民居建筑是不现实也不可能的;而忽略居住本质的做法,笔者认为同样是不可取的。文章通过对建水古城范围内以生活为主的传统民居进行住户访问及田野调查、归纳分析,依据住户居家需求、物质形态调整,结合空间分类提升,以南正街112号民宅生活功能延续更新为例,依据不同类别的各自情况提出相应的更新应对方法,从而得出在经济高速发展的今天,通过适当策略可使传统民居生活功能得以延续更新的设计尝试。

关键词建水古城;传统民居;生活功能;延续更新

陈超, 杨毅. 建水古城传统民居生活功能的延续更新研究——以南正街112号民宅生活功能延续更新为例[J]. 西部人居环境学刊, 2016, 31(02): 102-108.

* 国家自然科学基金资助项目(51468025);云南省省院省校教育合作人文社会科学研究资助项目(sysx201405)

陈 超: 昆明理工大学建筑与城市规划学院,硕士研究生,644849639@qq.com

杨 毅: 昆明理工大学建筑与城市规划学院,教授

Abstract: Presently, the reservation and development of traditional vernacular dwellings gradually overcome the rampant stage of fake antiques. If the preservation is conducted just on surface by simple function replacement, neglecting residents’ living function, it will be impossible and impractical. This paper employs interview and field investigation to visit the residents of Jianshui Ancient City, and it takes No.112 house as an example to put forward corresponding renewal method according to the different categories. It’s finally concluded that the appropriate strategy can make the living functions renewal of traditional residential realistic.

0 引 言

建水素有“古建筑博物馆”之称[1]。建水地区(包括团山地区在内)现有古寺古庙近百座,古建筑50余处,其中较为出名的如朱家花园、文庙、考棚、崇文塔、文笔塔等。2012年始,红河州政府开始着手建水古城的风貌恢复工作,对建水古城内及周边的历史性建筑(多为明清时期与民国时期混合风格的建筑)进行原状修复;与此同时,也特邀昆明理工大学建筑与城乡规划学院专家们进行现场调研并提出专业意见。笔者正是基于此来讨论建水古城内传统民居保护策略。

在调研建水古城传统民居时发现,其传统民居无论从功能配置、空间尺度、装饰装修、采光需求及消防上都存在一些问题。随着人们对居住功能需求的日益增长,居住其中的人们开始对传统民居进行随意“改造”,致使传统民居建筑风貌、居住环境遭到严重损毁,普遍存在庭院中电线横飞、自来水管道随意穿梭、厕所传出来一阵阵恶臭等现象,且存在较大的安全隐患。人们逐渐厌恶传统民居,开始追求“新时代”的“新”建筑[2]。古城内出现大量“小炮楼”,致使宜人古朴的城市轮廓与街巷空间荡然无存。在此背景条件下,探讨如何使传统民居既保留传统风貌特色又满足当代人们生活需求已迫在眉睫。

1 传统民居现存的诸多问题

1.1 传统民居居住功能需求的不足

1.1.1 卫生条件差

建水古城传统民居在院落群体组合中未考虑卫生间功能,给人们生活带来极大不便。调研发现,大部分民宅都在庭院或侧院内搭建临时卫生间,一来破坏院落的完整性,二来搭建的卫生间没有配备完善的上下水系统,致使整个院落环境卫生得不到保障。

1.1.2 功能布局的不适

建水古城传统民居布局为典型的“三间六耳下花厅”格局,其建筑群体组合由正房、护山耳房、东西厢房(当地又称耳房)、花厅及照壁构成[3]。正房明间为堂屋,常用于祭祖,其家居摆放严格遵循轴线对称;正房明间两侧的空间称为次间,通常为长者或主人卧室之用;护山耳房常用于辅助用房;耳房用于子女卧室;花厅用于主人会客休闲。而当代人们住宅通常由主卧室(带内卫)、次卧室、客厅、餐厅、厨房、卫生间及衣帽间等功能组成,以现代生活方式去考察传统民居功能布局则不适应处甚多。

1.1.3 尺度不适宜

调研中发现传统民居尺度存在一些问题,给使用者造成很多不便。测绘南正街112号钟家民宅的楼梯踏步尺寸为高×宽(220× 200mm),踏步宽度过小、高度较大且楼梯间未设置扶手,上下楼要侧身小心行走,极为不便,存在一定的安全隐患(图1)。

图1 南正街112号民宅楼梯尺度测绘图Fig.1 residential stairs scale of house at South Street No. 112

1.1.4 采光问题突出

建水古城传统民居为内向开敞、外向封闭的庭院式布局。正房、耳房依靠庭院采光,护山耳房由漏角天井采光。调研发现,正房次间一层北侧卧室几乎不采光、二层通过较小窗洞采光,室内光线微弱。楼梯间遮挡了正房一层窗户,是造成室内光线昏暗的重要原因。

1.2 传统民居潜在的安全隐患

1.2.1 存在消防隐患

建水古城传统民居多为木结构,其最主要的缺点是不防火。建水古城传统民居在匠人营造时有针对防火进行考虑,如在天井处设置水缸蓄水,以便在火灾发生时用缸中之水将火扑灭,此传统模式虽可行,但比起现代的灭火设备(如消防栓、灭火器等)显得稍有逊色,且当火灾蔓延时,不能在短时间内有效灭火,造成不可挽回的损失。

1.2.2 木结构存在安全隐患

建水古城传统民居多为木结构,木构架为建筑的承重体系,墙体不受力仅起维护作用。其荷载力传递为“荷载→檩→梁→柱→基础”[4](图2)。调研发现,绝大多数传统民居由于地基的不均匀沉降、荷载的长久作用,加之虫蚁的腐蚀,致使其木梁、柱均出现不同程度的形变、裂缝、腐蚀,给传统民居结构安全性带来隐患。

图2 木结构荷载传递剖面图Fig.2 wooden structure sectional view of load transfer

1.3 问题总结及解决原则

南正街112号民宅存在的问题在建水传统民居中具有代表性。为了讨论方便,现以南正街112号民宅为例,依据建水传统民居呈现出破损程度的不同,将其进行分类(图3),并依据各自的实际情况,针对以上问题,分别提出相应的更新方法[5]。

图3 建水古城传统民居破损分类图Fig.3 the classification map of damaged Jianshui traditional residential

2 分类更新方法及设计尝试

2.1 南正街112号民宅现状分析

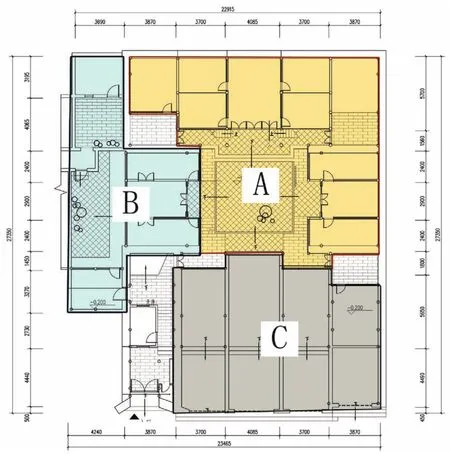

正街112号民宅(钟家民宅)是清朝时期建水典型的“三间六耳下花厅”格局。该民居经历民国至今已有百余年历史,虽几经改建、加建、拆建,各房屋均呈现出不同程度破损,但其建筑群总体格局至今尚存完好。调研发现,该民居群组现由3户居民(A、B、C三户)共同居住:正房与西厢房为A户人家,该户人口结构为二世同堂共7人;东厢房为B户人家,为一位七旬老人独住;花厅及前院搭建彩钢瓦形成的沿街商铺,为C户人家共3人(图4)。

图4 南镇街112号民居现状测绘图Fig.4 the status of residential house at South Street No. 112

调研发现,C户为“破损严重”类别,花厅门窗已全部缺失,红砖砌矮墙与传统建筑风貌格格不入,蓝色彩钢瓦覆盖了整个花厅前院上空,且外墙更换为蓝色瓷砖贴面并附钢卷帘门,致使建筑传统风貌荡然无存(图5)。

图5 C户建筑现状图Fig.5 the status of C building

A户为“破损一般”类别,正房外檐柱有明显的腐蚀、开裂现象,存在较大的安全隐患,东侧楼梯结构失稳,现用于堆放杂物,封檐板、屋脊瓦破损严重,屋脊端头缺失等。西厢房门前用绿色彩钢板搭建的厨房与建筑群组不协调,檐口梁出现明显弯曲,木柱开裂较为明显,存在着较大安全隐患(图6)。

图6 A户建筑现状图Fig.6 the status of A building

B户为“破损较轻”类别,东厢房木柱腐蚀、劈裂现象较轻,但院内加建砖砌卫生间,太阳能热水器随意摆放破坏了建筑的统一性,院内电线交错杂乱,木格窗被替换,与传统风格不协调,侧房檐口梁由于地基的不均匀沉降出现端部弯曲变形(图7)。

图7 B户建筑现状图Fig.7 the status of B building

2.2 “破损严重”传统民居更新方法及设计尝试

建水传统民居的花厅位于院落主轴线上,对应正房布置,一般面阔三间(院落形制较高者为面阔五间),地位仅次于正房,常作为会客访友之地。厅前设有石水缸、石花台,左右两侧分别种植两组不同的植物,构成了环境幽雅的院落空间。

南正街112号“C户”(即花厅)破坏最为严重,除花厅部分基本结构与屋顶尚存完好外,其古朴宜人的院落空间完全被彩钢瓦、瓷砖、钢铁卷帘门替代。对此类破坏严重的传统民居进行生活功能的延续更新,应依据传统礼制与保留下来的结构进行居住功能重组,拆除彩钢板搭建部分,留出庭院空间,将花厅重新恢复为居住功能,根据现代人们生活需求,将客厅、卧室、餐厅、卫生间、厨房等功能组织其中,以达到在保护传统建筑风貌与礼制的前提下提高居住的舒适度,具体措施如下。

2.2.1 拆除搭建恢复传统风貌

对花厅前部搭建的墙体及彩钢瓦进行拆除,以留出庭院空间,并参照建水传统民居院墙的形制,将院墙恢复成“三叠水”样式[6];在庭院内摆设石水缸,并在石水缸左右两侧放置石花台,植入植物花卉,从而改善居民的生活环境。

花厅主体部分,保留其原有结构,对木柱劈裂或腐蚀等存在安全隐患的结构予以更换,以保证花厅结构的稳定性。拆除与建筑风貌格格不入的红砖挡墙,采用传统木质门窗,以恢复其传统风貌。对屋面瓦破损较多,漏雨现象较为严重处进行修补,采用高聚物改性沥青防水卷材进行防水处理[7]。对脊瓦端头缺失、滴水缺失等现象进行修缮(图8)。

图8 现状测绘图、风貌修复图Fig.8 the mapping (above) and repairing (below)

2.2.2 调整功能满足现代需求

南正街112号民宅为政府产权房,近年来建水县政府一直号召整治建水古城风貌。拆除南正街112号民宅搭建的彩钢瓦商铺,恢复其传统风貌,一来可以缓解南正街交通压力,从跟本上解决南正街拥堵问题,二来南正街上同质的商铺有很多,拆除该商铺不会影响南正街的活力。

入户调研发现,C户居民人口结构为3人(一对夫妇与其上小学5年级的儿子),通常儿子在嘈杂的商铺内学习,环境极差。卧室空间为花厅一隅用压型钢板临时分格的空间,且仅此一间,居住条件差。由于该户加大建筑进深,致使室内采光不足,屋内昏暗。做饭通常在门口处搭建临时锅灶,破坏了南正街的环境风貌。由于A、B、C三户公用一个加建的临时厕所,导致生活上极为不便。

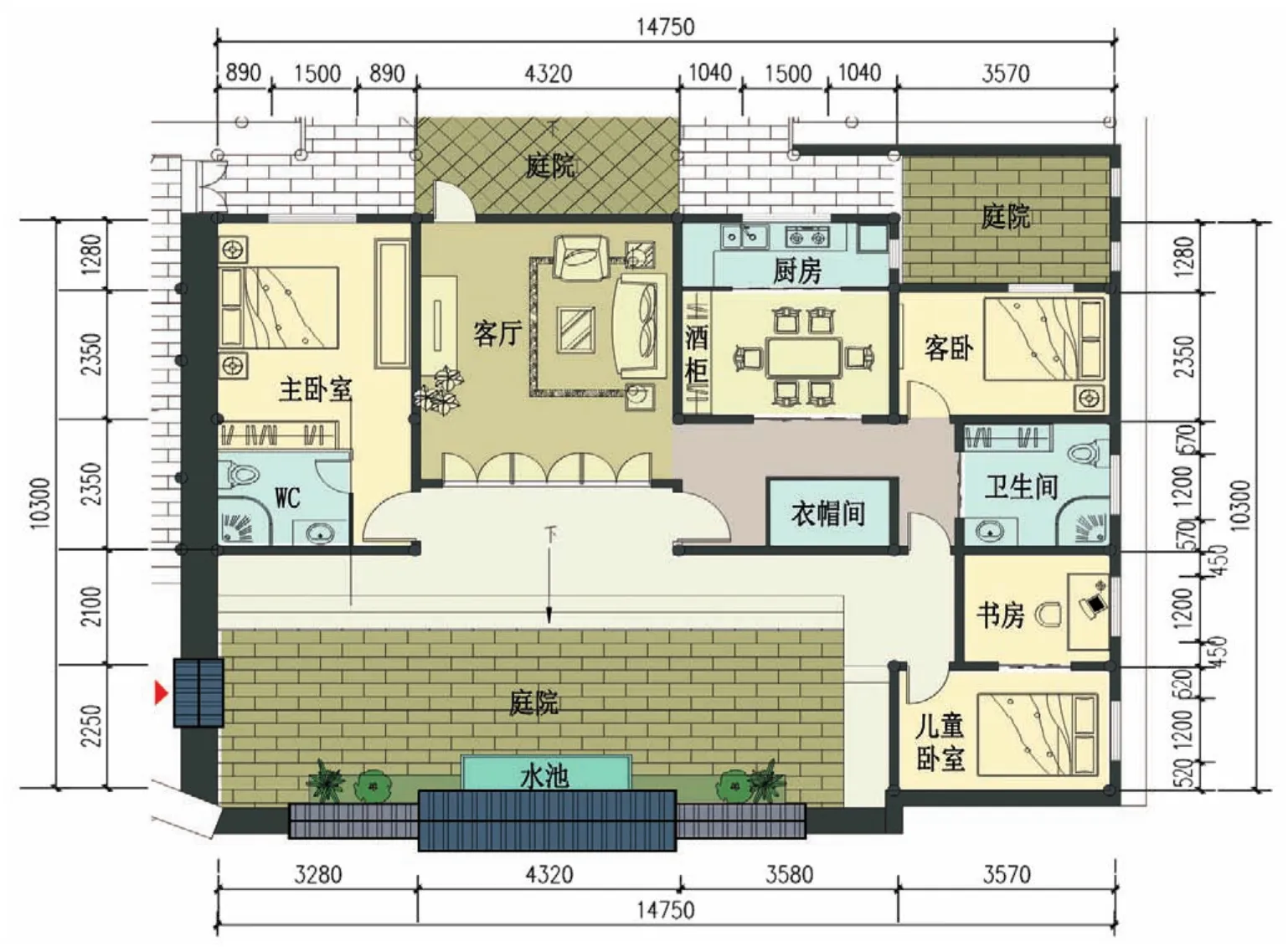

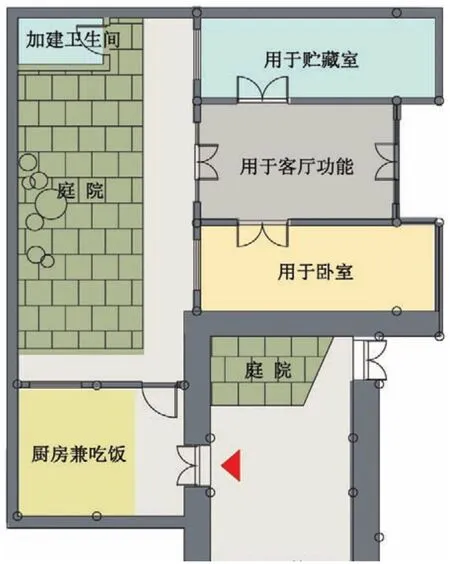

针对上述问题,在遵循传统礼制的前提下,并依据C户现实的人口结构,对其建筑功能进行重组,增加主卧室、次卧室、卫生间、客厅、厨房以及孩子学习必须的书房功能空间等。

传统建筑花厅常为主人会客、饮茶、观景之地。此次功能更新将花厅明间做为客厅并向院落开“六合门”,使客厅得到充足的光照,从而满足现代人们明亮客厅的需求。恢复后的院落、水池、植物、照壁也可通过“六合门”映入客厅,客厅中人们在会客休闲时可感受传统建筑与环境的融洽,领略传统建筑的魅力[8](图9)。

图9 C户民宅功能更新Fig.9 the renewal of C building function

2.2.3 调整开窗解决采光问题

对C户进行功能调整时,增添了书房、卧室等满足现代人们生活需求的空间。如何解决这些功能房间的采光显得尤为重要。书房、儿童卧室都位于侧房且临街,若开较大的落地玻璃窗、或在墙上开凿较大的洞口,不但破坏了传统建筑风貌,打破了传统建筑外向封闭、内向开敞的礼制,而且影响儿童的学习、休息。若山墙面不开窗,仅凭内向的窗子采光,势必会造成房间内光线暗,从而影响孩子正常生活。

此次更新设计采用山墙面高侧开横向花格点窗的形式,这样不仅可以给书房、卧室以充足的光线,减小街道对室内环境的干扰,而且横向花格点窗的形式在保存传统建筑风貌的同时也丰富了建筑的山墙面(图10)。

2.2.4 设施设备的处

建水古城传统民居承重体系多为木结构,不耐火是木结构最大缺点[9]。调研发现,很多传统民居在木柱上绑灭火器或在院内摆设消防箱以防火灾发生(图11)。这种做法虽然简单有效,但灭火器摆放位置破坏了传统建筑风貌。

图10 山墙面开窗处理Fig.10 processing of side wall window

图11 木柱上的灭火器Fig.11 the extinguisher on the wooden pillar

针对此种现状,首先对其进行风貌整治(拆除木柱上的灭火器),恢复传统建筑风貌;对C户破损较为严重的结构进行替换,在木柱、梁等结构等部位刷防火漆。由于建水传统民居外墙多为600mm厚的土坯墙,针对C户,我们还在入口处的侧墙上开凿洞口并暗装消火栓箱,箱门采用木格式样(图12),这样既能保存传统建筑风貌,又能有效遏制火灾蔓延。

图12 消火栓箱的处理Fig.12 the processing of fire hydrant box

2.3 “破损一般”传统民居更新方法及设计尝试

调研发现,南正街112号“A户”(正房+西厢房)破损程度一般。院内地面出现不同程度的破损,庭院内电线横飞,破坏了建筑传统风貌;正房建筑风貌保存基本完好,但木柱腐蚀、劈裂现象较为明显,存在安全隐患;东侧楼梯破损严重,存在安全隐患;西厢房入口处用彩钢板搭建简易厨房,严重影响院内环境;屋顶脊瓦与檐口滴水缺失;封檐板出现不同程度的破损等。

针对此类“破损一般”的传统民居进行生活功能的延续更新,首先要对这类民居的现存问题做理性分析,取其精华、去其糟糠。除了要尽可能保留现存完好的门窗、装饰、结构等,还要结合户主需求融入现代人们生活必需的功能空间,营造宜人的居住环境。具体措施如下。

2.3.1 整治环境恢复宜人风貌

建水传统民居院落常为青石板铺地,铺地周围有石砌排水沟,庭院内种植植物,环境古朴宜人[10]。调研发现,南正街112号民居院内青石板出现不同程度的破损,院内杂物堆砌、地板凹凸不平、排水沟也出现不同程度的破损,致使古朴宜人的环境遭到破坏。此次更新针对局部不平整的地板进行平整,破损的地板砖进行更替,恢复其传统宜人的庭院空间。

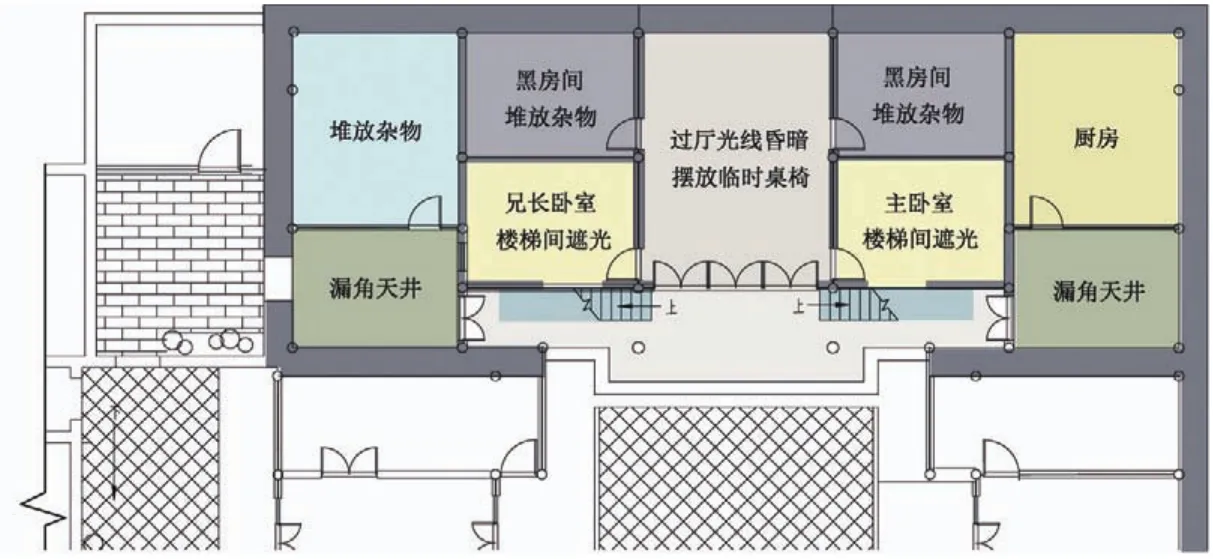

2.3.2 理性分析现状调整功能

入户调研发现,A户人口结构为二世同堂(一对夫妇及他们5岁的儿子、2位年迈的父母,兄长一家2口与他们一起居住,共7人)。2位年迈老人住在西厢房,这对夫妇与他们的儿子及其兄长一家住在正房次间。平日大家一起吃饭。西侧护山耳房用于厨房,东侧护山耳房用于堆放杂物。由于楼梯尺度不合时宜,上下楼时极为不便,加之开窗较小光线昏暗,楼上空间几乎荒废,用于堆放杂物。由于传统意义上山墙不开窗,致使室内光线昏暗,北侧两个卧室为黑房间,现用于堆放杂物,造成了极大的功能浪费(图13)。

图13 正房现状功能分析图Fig.13 the analysis of main room function

建水传统民居正房明间常为祭祖功能,房间内家具摆设严格地按照轴对称布置,为了摆放宗祠牌位,正房后墙一般不开窗,且以前人们不会在室内进行阅读和看电视等需求大量采光的活动,因此对采光需求相对较弱[11]。但随着经济的发展,人们对居住功能的需求也日新月异。传统建筑无论从采光、功能等都不能满足当代人们需求,如果生搬硬套传统建筑功能布局形式,势必会造成诸多不便,导致空间浪费(A户现状便是如此)。通过询问户主,他们认为居住上存在很多问题,诸如孩子和父母挤在一个卧室,生活上不便。三户公用一个卫生间,极为不便。室内光线昏暗等。针对户主人口结构与建筑现状破坏的程度进行生活功能的延续更新,以达到在满足现代人需求的条件下,更多的保护传统建筑风貌。

传统建筑的正房次间常为长辈卧室,此次更新设计依照传统礼制将长辈卧室布置在正房一层次间,拆除正房次间中间的木隔板,将次间空间扩大,以便灵活的布置功能。将兄长一家人安排在西厢房,并配有独立的客厅卧室,这样布局使居住出行更加方便(图14-15)。

图14 A户民宅功能更新“一层平面图”Fig.14 the first floor plan of A building function renewal

图15 A户民宅功能更新“二层平面图”Fig.15 the first floor plan of A building function renewal

建水地区传统民居正房明间与次间不在统一标高,导致两个次间不相互联通,需要设置两部楼梯间,影响了次间一、二层的采光。此次更新设计中,采用明间与次间采用统一标高形式,一来使二层的空间得以连通,使流线更加灵活自由,二来楼梯间局部通高使建筑室内更显明亮、大气,空间也丰富多变。主人卧室、起居室、儿童卧室、书房都布置在二层相对安静的空间。

护山耳房一层标高为2.78m,二层为坡屋顶,最高处标高为6.03m,一层层高较为舒适,可布置餐厅、厨房、卧室功能,二层空间局部相对较小,可容纳卧室功能。护山耳房由漏角天井采光,使室内有充足的光线。

2.3.3 调整开窗解决采光问题

建水传统民居山墙面开窗较小是导致室内光线昏暗的直接原因,对A户民居进行采光设计时,要充分考虑卧室、客厅、厨房、书房等功能对光线的需求。在不破坏建筑传统风貌的前提下,调整开窗的大小、形式,使之既能满足当代人们对室内光环境的需求,又能丰富传统建筑的风貌。

西厢房、护山耳采用山墙面高侧横向花格点窗开窗形式,这种形式的开窗不仅给室内带来充足的采光需求(客厅、卧室可获得充足的光线),减少街道对室内环境的干扰,从而保存了传统民居外向封闭、内向开敞的礼制。高侧横向花格点窗开窗形式也呼应了C户居民开窗风格,使建筑群组更加整体。与此同时也使得建筑立面变化更加丰富[12]。

对正房进行功能调整时,在次间置入转角楼梯且局部通高处理,使得次间的老人卧室内有充足的光照。二层采用高侧花格点窗形式,可使室内在得到充足光线的同时也使得山墙立面更加丰富,使建筑群体组合更加协同(图16)。

图16 A户民宅开窗处理Fig.16 the processing of A building window

2.4 “破损较轻”传统民居更新方法及设计尝试

调研发现,南正街112号“B户”(东厢房及其院落)破损程度较轻,东厢房破损程度较少,原有的形制保存尚完好。局部滴水、封檐板出现破损,窗户被更换,颜色与周围不协调。院内铺地局部出现破损,照壁缺失,院内的水泥砌筑花池与传统风貌格格不入。B户现为一七旬老人独住,入口处搭建了临时厨房、摆放饭桌,老人居住东厢房中,东厢房明间用于客厅,次间一侧功能为卧室,另一次用于储物间。老人在院内一侧搭建临时卫生间,卫生间屋顶放置太阳能热水器,破坏了传统古朴宜人的格局(图17)。

图17 东厢房现状功能分析图Fig.17 the function of the east wing

对破坏较轻的传统民居(如B户)进行生活功能的延续更新,要尽可能的保存现有风貌(图18),对加建、改建、与大环境不协调的房间予以拆除,恢复其传统风貌,并结合户主需求融入当代人生活必须的功能空间,营造宜人的居住环境。具体措施如下。

图18 B户民宅功能更新Fig.18 the renewal of B building function

2.4.1 拆除搭建恢复传统风貌

拆除加建砖砌卫生间、厨房,恢复其传统风貌,并将院墙恢复成“三叠水”式样,拆除院内水泥砌筑的水缸与花池,在庭院内摆设石水缸,并按照建水传统院落布景,在石水缸两侧放置石花台,并植入花卉,从而改善B户居住环境[13]。

2.4.2 调整功能满足现代需求

此次针对破损较少的民居进行生活功能延续更新,在保存其传统风貌的前提下充分解决空间狭小、家居摆设、卫生间布置等问题[14]。

通过询问户主,了解到B户为一位七旬老人独住,平日老人自己做饭,每逢周末,其女儿前来照顾。针对以上情况,我们对B户采取局部调整室内格局的措施,依照传统礼制,将东厢房明间布置客厅,其家具按照传统轴对称摆放,东厢房次间的一侧布置厨房、餐厅、卫生间,并拆除餐厅与客厅之间的木板墙,使客厅变得宽敞明亮。次间的另一侧布置老人居住的卧室空间,内置两张单人床,有利于女儿看护老人。

2.5 传统民居生活功能延续中的“私密空间”与“公共空间”

建水古城传统民居原本为一户所有,群体组合中的建筑与院落形成古朴宜人的格局。但如今,传统民居一般为3~4户共同居住,户主们希望有私密的空间院落,开始对传统格局进行随意改建,不但使传统的“三间六耳下花厅”院落格局遭到损毁,出现了大量的砖砌围墙,破坏了传统建筑风貌。与此同时,这种背景下使户与户之间的交流变得越来越少,人与人之间变得陌生[15]。

此次在南正街112号生活功能的延续更新中(图19),充分考虑到每户需求,使A户、B户、C户各自均有相对独立的院子,从而保障住户生活的私密性。与此同时将3户围合的中间庭院设为“公共空间”,3户居民均可以通向开敞的院子内。

“公共空间”的设定有利于加强了人与人之间的交流。私密空间与公共空间相互配合,既顺应了传统建筑宜人的风貌又使人们的生活更加舒适、便捷。

图19 “公共空间”与“私密空间”分析Fig.19 analysis of “public space” and “personal space”

3 结 语

南正街112号存在的问题在建水传统民居中具有代表性,其一个院落涵盖了物质层面的3种破损状态。在此层面上,建水古城普遍的问题也即这3种,只不过有些院落是整体破损抑或局部破损。

更重要的是,本文的探讨试图超越物质层面的问题之上的是,在对使用人群、房屋权属及未来使用状况的“田野分析”的基础上,才能使风貌再生、功能植入、居住生活延续。

参考文献:

[1] 王竹. 乡村人居环境有机更新理念与策略[J]. 西部人居环境学刊, 2015, 30(02): 15-19.

[2] 李旭. 成都城市形态演变及历史地域特征研究[J]. 西部人居环境学刊, 2015, 30(05): 92-97.

[3] 蒋高宸. 建水古城的历史记忆:起源·功能·象征[M]. 北京: 科学出版社, 2001.

[4] 李浈. 中国传统建筑木作工具[M]. 上海:同济大学出版社, 2004.

[5] 孙娜, 罗德胤. 哈尼民居改造实验[J]. 建筑学报, 2013(12): 38-43.

[6] 杨毅. 不同地域特色传统村镇住宅图集[M]. 北京: 中国计划出版社, 2014.

[7] 吴志宏. 乡土建筑研究范式的再定位:从特色导向到问题导向[J]. 西部人居环境学刊, 2014, 29(03): 14-17.

[8] 陆地. 建筑的生与死——历史性建筑在利用研究[M]. 南京: 东南大学出版社, 2004.

[9] 杨立峰. 匠人·匠场·手风——滇南“一颗印”民居大木匠作调查研究[D]. 上海: 同济大学, 2005: 98-99.

[10] 周茜, 王洁. 云南民居浅析——建水合院民居的空间特色[J]. 城市建设理论研究, 2013(12): 15-20.

[11] 童明. 城市肌理如何激发城市活力[J]. 城市规划学刊, 2014(03): 85-96.

[12] 徐坚. 云南同乐村村落环境及格局特征分析[J]. 西部人居环境学刊, 2015, 30(06): 87-91.

[13] 吴良墉. 人居环境科学导论[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2001.

[14] 沈斌. 建水古城的保护与更新[J]. 规划师, 2004(10): 23-29.

[15] 赵慧勇. 合院式民居在云南的发展衍变探析[D]. 昆明: 昆明理工大学, 2005.

图片来源:

图1-2、4、8-10、13-19:作者绘制

图3:作者整理绘制

图5-7、11-12:作者拍摄

(编辑:苏小亨)

◎建筑创作研究

Study on the Continuous Renewal of Jianshui Traditional Residential Living Function —An Example of the Life Function of No.112 House

CHEN Chao, YANG Yi

Keywords:Jianshui Ancient City; Traditional Residential; Living Function; Renewal

中图分类号TU241.5

文献标识码B

文 章 编 号2095-6304(2016)02-0102-07

DOI:10.13791/j.cnki.hsfwest.20160219

作者简介

收稿日期:2015-10-20