布朗族传统村庄老南东村交通体系研究及启示*

杨 小 施维克

布朗族传统村庄老南东村交通体系研究及启示*

杨小 施维克

摘 要本文采取实地调研的方式,对云南省布朗族传统村庄老南东村的现状交通体系进行分析与评价,预测老南东村未来生产生活方式的发展与交通的关系,分析老南东村传统干栏式民居在当下交通发展下的适应性,并根据其现状交通体系的特点,尝试总结我国山地小聚落台地式建筑布局的交通组织模式在满足交通规划体系条件下的适应性,这对当今传统村庄发展下的交通规划具有一定的现实指导意义。

关键词村庄;交通体系;台地式聚落;杆栏建筑;布朗族

杨小, 施维克. 布朗族传统村庄老南东村交通体系研究及启示[J]. 西部人居环境学刊, 2016, 31(02): 89-95.

* 国家自然科学基金资助项目(51168017)

杨 小: 昆明理工大学建筑与城市规划学院,硕士研究生,342243336@qq.com

施维克: 昆明理工大学建筑与城市规划学院,副教授

Abstract: This paper employs the spot investigation method to analyze and evaluate the current traffic system of traditional Blang nationality village of Laonandong in Yunnan Province, and predicts the relation between the development of its future production method and life style and the transportation. The paper then analyzes the adaptability of traditional pole-fence dwellings of Laonandong village in the current transportation development, according to characteristics of its traffic system, and tries to summarize the adaptability of organization mode of mountainous platform type settlements building layout in the planning system to meet current traffic conditions. It may have some practical significances in the transportation planning of traditional villages.

0 引 言

村庄是人类最初且分布最为广泛的聚居形式,在山地占全部大陆面积2/3的我国,山地村落是众多地域类型村落中不可或缺的一部分。山地村落居民点内部的道路交通体系是村落空间形态的重要组成部分,也是居民日常生产生活的重要通道。一般来说,在考虑地形与建筑布局等因素的情况下,山地道路系统的线型包括棋盘式网格状、环状、星型放射状、枝状、带状、鱼骨状、立交等,其中,棋盘式网格状、星型放射状适用于山地缓坡区域。

目前,国内学者对山地道路交通的研究主要从以下三个方面展开:宏观基础层面,对山地交通的特点、车行交通、步行交通及机械传动交通进行了系统的梳理与分析,归纳总结山地城市道路交通系统在规划中应考虑的问题与基本要求[1-2];中观层面,基于居民出行特征、道路交通系统特征等视角,从线形、路网、停车设施规划、安全防灾等方面,提出山地城市道路交通规划适应对策[3-5];微观层面,主要从公共交通、静态交通、人性化交通、空间结构与交通系统互动关系研究等视角,提出山地城市交通在相应层面的规划对策[6-9]。以上的研究各有侧重,但都以大型聚落(城市)为主,对小型聚落(山地村落)的相关研究基本没有。

1 研究对象与方法

本文选择老南东村作为调研地点,老南东村为中缅交界处的边境村,隶属云南省西双版纳傣族自治州勐海县布朗山布朗族乡勐昂行政村,距勐海县城86km。布朗山乡是我国唯一的单一的布朗族民族乡,是我国布朗族最为集中的地方,也是我国著名的普洱茶产区。老南东村2015年底共有62户,273人,村域总面积为716hm2,村庄现状建设用地1.7hm2,人均建设用地62.4m2。村庄坐落于河谷半山腰的陡坡地带,属南亚热带季风气候,峰高谷深,阳光充足,雨量充沛,年平均气温18℃~21℃[10]。村庄居民点最低海拔1142m,最高海拔1185m,属于典型的山地村落。居民点用地呈集中式斑块布局形态,顺山势而下,北高南低,东、西两侧均以自然山涧为界,南、北侧分布林地,东、西侧为耕地,形成具有围合感的聚落。村庄内部建筑大多沿等高线,呈台状布置(图1-2)。

图1 老南东村居民点全貌图Fig.1 the overall settlement of Laonandong Village

图2 老南东村居民点全貌卫星图Fig.2 the satellite map of Laonandong Village settlements

本研究将老南东村居民点内部交通体系作为主要研究对象,通过实地调研、访谈及相关文献资料的梳理后,分动静态两级阐述交通体系现状的特点,并结合地形、社会关系、建筑形式及社会经济结构分析造成交通体系现状的原因。

2 现状交通体系分析

2.1 对外交通

XK15县道位于村庄居民点北侧,村庄通过大约1.5km的村道与县道连接,在其连接处,分布一条自东向西通往张家寨村的村道,两条村道路宽约4m,路面未硬化。XK15县道为村庄对外主要联系道路,可通往布朗山乡、勐海县及景洪市等地区。村庄居民点南侧与西侧分别分布一条自北向南和自西向东的机耕道,南侧机耕道通往村域内的河谷地带,西侧机耕道通往村域西侧大片耕地与张家寨村,机耕道路宽约3m,路面均未硬化。机耕道是村域范围内的主要交通通道,也是老南东村村民平常外出劳作的重要通道(图3)。

图3 老南东村居民点对外交通Fig.3 the outbound traffic of Laonandong Village settlements

2.2 对内交通

2.2.1 动态交通

(1)车行交通

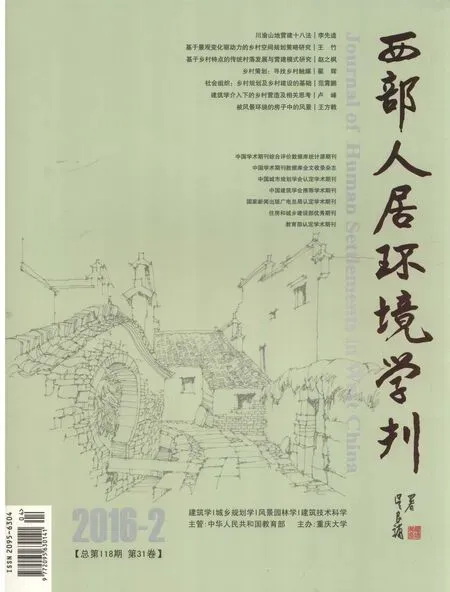

村庄内部车行交通可分为汽车、拖拉机、摩托车三种(图4),其中占主导地位的为摩托车和拖拉机。根据实际调查,村民所拥有交通工具数量及车辆可达性见表1。

图4 村庄交通体系现状Fig.4 the current traffic system of the village

1)汽车

村庄内部现有3条可通行汽车的水泥道路,分别为大致东西向的村庄北侧道路、大致南北向的村庄西侧和东侧道路,平均宽度3m(图5)。北侧道路为村庄对外出入口联系道路,向东西两侧均有延伸;西侧道路与北侧道路相交,向南延伸,直至河谷地带;东侧道路与北侧道路相交,向南延伸至东北处的寨心。由于受地形高差及建筑的影响,村庄可通行汽车的道路并未环通,汽车通行性、可达性较差。

2)拖拉机

村庄内除9户人家外,均有条件通行拖拉机,且三户经改造后可通行。拖拉机通行路线纵向上以3条可通行汽车的道路为依托,然后各自分布在不同的同一等高线的台地上,形成水平众多、竖向稀疏的道路布局形态(图4、6)。分布在台地上的拖拉机通行道,宽度为1.4~3.2m不等,多为土质路面。由于村内拖拉机外轮距为1.25m,且较为低矮,可轻松自如地穿越几乎所有同一台地上底层架空的民居。拖拉机的通行性、可达性相对较好,便于村民外出耕作及运输粮食、木材、柴火、农具等。

图5 居民点内部汽车通行道Fig.5 the interior automobile traffic passage of the settlement

3)摩托车

由于摩托车自身的灵活性及对路面宽度要求的极低性,摩托车可到达拖拉机未能到达的区域,所以村庄内几乎每家都可通行摩托车(图7),但纵向上也主要以3条可通行汽车的道路为依托,道路布局形态类似于拖拉机。摩托车的通行性、可达性相对最好,便于村民外出劳作、走亲戚及到达距离村庄7.2km的乡政府驻地。

图7 民居底层架空处的摩托车通行道Fig.7 the motor bicycle passage at the ground floor of the stilted building

(2)步行交通

村民在居民点内部的通行绝大多数以步行为主。村内步行交通不仅在横向台地上可通行,为了增强易达性,纵向上即台地与台地之间也人为的开挖了多条较陡的简易坡道和台阶,大多数路面未硬化,宽度为0.4~0.8m不等。横向与纵向相结合的线型布置,使步行道成网状布局形态,便于村民选择最短的路线到达目的地(图8)。

2.2.2 静态交通

村庄无公共交通系统,也未专门设置公共停车空间,外来车辆多停放于村庄西南角小学的室外操场上。对于村庄内部的交通工具(拖拉机、摩托车),村民巧妙借助干栏式的民居形式,停放于自家或亲戚家民居底层架空空间处,利用民居建筑形式,形成了良好的能遮阳避雨的半室外停放空间(图9)。村庄绝大多数人家在无额外庭院空间及道路空间的情况下,皆可实现交通工具的入户停车需求。交通工具停放于民居建筑底层,不仅为农机具(拖拉机)的使用提供了可能,也便于村民的管理与取用。

2.2.3 动态交通与静态交通之间的关系

动态交通与静态交通虽部分同处于底层架空的民居空间内,除处于边缘、无需通行别家交通工具的民居外,两者并不交叉、矛盾。停放与通行交通工具的空间被民居底层的柱子所分开,各自存在于不同的柱间距内,通常动态交通空间位于中间,静态交通空间位于两侧(图10)。

表1 村庄交通工具相关数据Tab.1 related data of village transportation

2.3 交通体系现状评价

2.3.1 用最少的地,形成相对完善的交通体系

老南东村现状建设用地紧张,建筑密度较大,村庄内几乎没有可用来建设的空地。村庄现状建设用地1.7hm2,其中道路建设用地仅占总建设用地的7.7%。村庄现状大部分动静态交通皆位于民居建筑的底层与宅前屋后,原本的私人庭院部分空间巧妙的转化成半公共或公共交通空间,极大的减少了交通空间的单独用地,与住宅庭院空间合二为一,并且动静态交通空间在一定程度上并未妨碍原本底层空间的使用(图11-12)。

对比在地形地势、村庄规模、形态近乎相似的其他村庄,可发现老南东村在节约道路用地与交通工具可达性两方面具有明显的优势(表2)。

2.3.2 仅适用小型交通工具的局限性

由于现状局部道路较窄,且受传统旧民居建筑柱间距及底层层高的影响,仅仅适合通行像摩托车、拖拉机这种小型交通工具,多处无法通行像轿车、皮卡、货车等大型交通工具,无法实现此种车型的入户需求。由于底层空间的不同使用需求,村民一般将动态交通空间集中在一个柱间距内,受柱间距过窄的影响,拖拉机只能限于单向行驶。局部道路由于转弯半径过小、路面未平整、颠簸与狭窄,驾驶小型交通工具也需低速行驶。另外,以拖拉机、摩托车为主的交通通行工具在一定程度上存在较高的安全隐患。

图8 连接上下台地的步行道Fig.8 the walking path connecting the upper and the lower platform

图9 民居底层架空处的静态交通空间Fig.9 the static traffic space at the ground floor of the stilted building

图10 动静态交通处于不同柱间距内Fig.10 the dynamic and static traffic in different distance columns

图11 通行机动车前民居底层空间功能划分Fig.11 the space function division of the ground floor before passing motor vehicles

图12 通行机动车后民居底层空间功能划分Fig.12 the space function division of the ground floor after passing motor vehicles

图13 居民点与村域的关系Fig.13 the relation between the settlement and village area

表2 山地村落交通条件对比Tab.2 the comparison of traffic conditions in mountainous villages

2.3.3 目前在一定程度上,具有可接纳性

老南东村居民点位于村域东北角,村域范围内地广人稀,人口密度38.1人/km2。在生产方面,随着开垦耕地面积的扩大,村民外出劳作半径变大。村民选择驾驶拖拉机或摩托车的外出劳作方式,有效节约了交通时间成本,提高了耕作效率(图13)。在生活方面,由于村庄内商业、医疗、教育等基本公共服务设施的缺乏,村民日常基本的生活购物、疾病的治疗及小学生四年级以后的学校教育等都需到距离居民点7.2km外的乡政府驻地(图14),有的甚至需要到更远的县城。然而,村域内无公共交通,乡政府驻地仅提供每天两班通往勐海县城的客运班车,公共交通现状基本无法满足人们外出的需求。正是由于耕地半径大、村内无公交通及乡政府驻地公共交通的局限性,村民日常的生产生活不得不依赖相对廉价、灵活且适合山地道路的摩托车与拖拉机,此外在一定程度上以私车为主的机动车出行方式不会造成交通拥堵。

图14 居民点与乡政府驻地的关系Fig.14 the relation between the settlement and the resident township government

2.4 交通体系现状的形成原因

交通体系现状的形成具有巧合性与必然性,它离不开地形、社会关系、建筑形式及社会经济结构四方面的相互作用与影响,缺少任何一个因素,都会影响该交通体系的形成。

2.4.1 地形

布朗族先民在千年以前曾居住坝区并从事稻作农业,只是后来由于民族间的纷争、掠夺以及封建领主的剥削和压迫,才迫使他们逃亡山林,从坝区村落转变为山地村落[11]。

老南东村从二十世纪八十年代从低于现居民点100m处的旧址搬迁而来,现居民点地势北高南低,最大高差43m,平均坡度26%。由于地形的限制,及自身民居的特点,布朗人民顺应自然、因地制宜、采取简单易行的方式,沿等高线开凿台地来获取相对平整的建筑宅基地,使建筑布局沿等高线一级一级向上排列。为了节省用地、人力及物力,台地一般进深较小,容下建筑后,前后所剩无几(图15),为此多数动静态交通空间不得不借用民居底层架空空间通行及停放。

图15 民居与台地的关系Fig.15 the relation between the stilted buildings and platforms

2.4.2 社会关系

为了谋求共同生存的需求,山地村落往往以聚居形式存在,村民共同生活、对神和自然的祟拜在村落结构上留下明显的印迹。山地村落在寻求与自然结合的同时,更注重人际关系的协调[12]。

老南东村为典型的少数民族传统村庄,规模较小,社会、产业结构单一,主要是以血缘为纽带的群聚村落。目前,村庄除一名汉族人员外都为布朗族,皆信奉小乘佛教,有着共同的民族、宗教文化背景。村庄里大多婚嫁限于本村,较少与外界通婚。村庄内部村民形成十分成熟的熟人社会关系,凝聚力较强,具体体现在全村集体参加赕佛、祭寨神等仪式,一家盖房及红白事全村帮忙等的互助式良好邻里关系。正是由于这种和谐的社会关系,村民之间交往密切、关系甚好,对动态交通的形成提供了必要的物质场所。

2.4.3 建筑形式

老南东村现状传统民居是布朗人民运用当地材料和营建技术,结合当地自然气候、地形地貌所产生的生态型建筑[13]。传统民居主要的营建材料(木材)来源于集体林,属无偿使用,一定程度上为传统民居的延续奠定了物质基础。村庄现状民居几乎均为干栏式、穿斗式构架木建筑,墙壁、楼板均以木板围合,极少数辅以竹篾,分为上下两层,楼上住人,楼下不起墙封围,柱子皆外露,多用于堆放杂物柴薪之类,或圈养牲畜、停放交通工具[14]。民居底层架空,满足了居宅防潮抗洪的实际需要,也解决了热带地区气温较高而需降温、通风的问题。正是由于同一台地上的民居底层均架空,才为动静态交通的通行与停放提供了必要的通道与空间。

现状民居柱间距内侧(动静态交通空间部分)最低值为1.8m、最高值为3.2m,架空层净层高最低值为1.8m,最高值为3.0m(图16)。小尺度的民居底层架空空间,正好适用于摩托车、拖拉机这类小型的交通工具通行。

图16 民居底层动静态交通空间尺寸Fig.16 the dynamic and static traffic space size of the ground floor

2.4.4 社会经济结构

目前老南东村无外出务工人员,村民以种植和销售经过初加工的茶叶为主要经济来源,人均年收入约5000元,属于典型的小农经济社会。由于集中式的居住形式,部分村民耕作半径较大,需一定的交通工具提升耕作效率。拖拉机由于价格低廉、实用、小巧灵活、动力强劲且适合山地道路,被村民首选作为运送经济作物、柴火、农具、建材等的交通工具。村庄由于无公共交通可搭乘,村民对外联系的交通工具也都选择了相对廉价、使用成本低、灵活便利并适合山地道路的摩托车。正是主要由于经济条件的限制,才为动静态交通的形成提供了现行的通行工具。

3 村庄未来的发展与交通的关系及建议

3.1 物流、人流的增加

村庄地广人稀,现已有外来商人在村域范围内租用村民未开发的土地,进行香蕉、橡胶的大规模种植。未来随着农业技术的发展与应用,村民也会开垦更多的土地进行经济作物的种植。为了提高耕作效率,在村域范围内应修整、完善机耕道道路体系。村民未来出于生产生活的种种需求,将与外界联系更加频繁,村域及居民点内部的物流、人流会相应的增加,交通量也会增加。

因此,适当增加小型公共交通,用集约的方式实现居民与外界点到点的联系,以私车、公交并重的机动车出行方式代替当下以私车为主的机动车出行方式。

3.2 民居底层架空空间功能更加复合化

随着社会、经济、技术的发展,一方面由于传统木结构民居年久失修、居住面积小、功能单一,不能满足现代村民生活的需求,未来村民会对无保留价值的民居进行原址新建(图17),新建民居体现在整体建筑尺度增大、房间数增多、柱间距和底层架空层层高尺度扩大及路面的硬化与修整(图18),未来台地上的通车条件将得到改善。另一方面未来村庄家庭经济结构会发生相应的变化,在以农业为主的基础上,会出现更多以家庭为单位的小型加工业。为了区分生产与生活空间及建筑底层气候相对凉快的舒适性,更多的小型加工作业会在民居底层进行,如炒茶、刺绣、手工艺品制作等。底层架空空间则进一步转变为集动静态交通、小型加工业、圈养牲畜、堆放农具杂物及淋浴卫生设施等一体化的复合空间。

图17 传统旧民居Fig.17 the traditional dwelling

图18 新建民居Fig.18 the new dwelling

由于民居底层架空空间功能的极度复合,未来需对其进行合理的梳理,在必要的情况下需增加一定的隔离措施,以区分、限定部分功能空间,并在保护民居的基础上,建议修建集体公共停车空间,减少交通工具穿越民居底层。

4 启 示

4.1 台地式小聚落交通组织

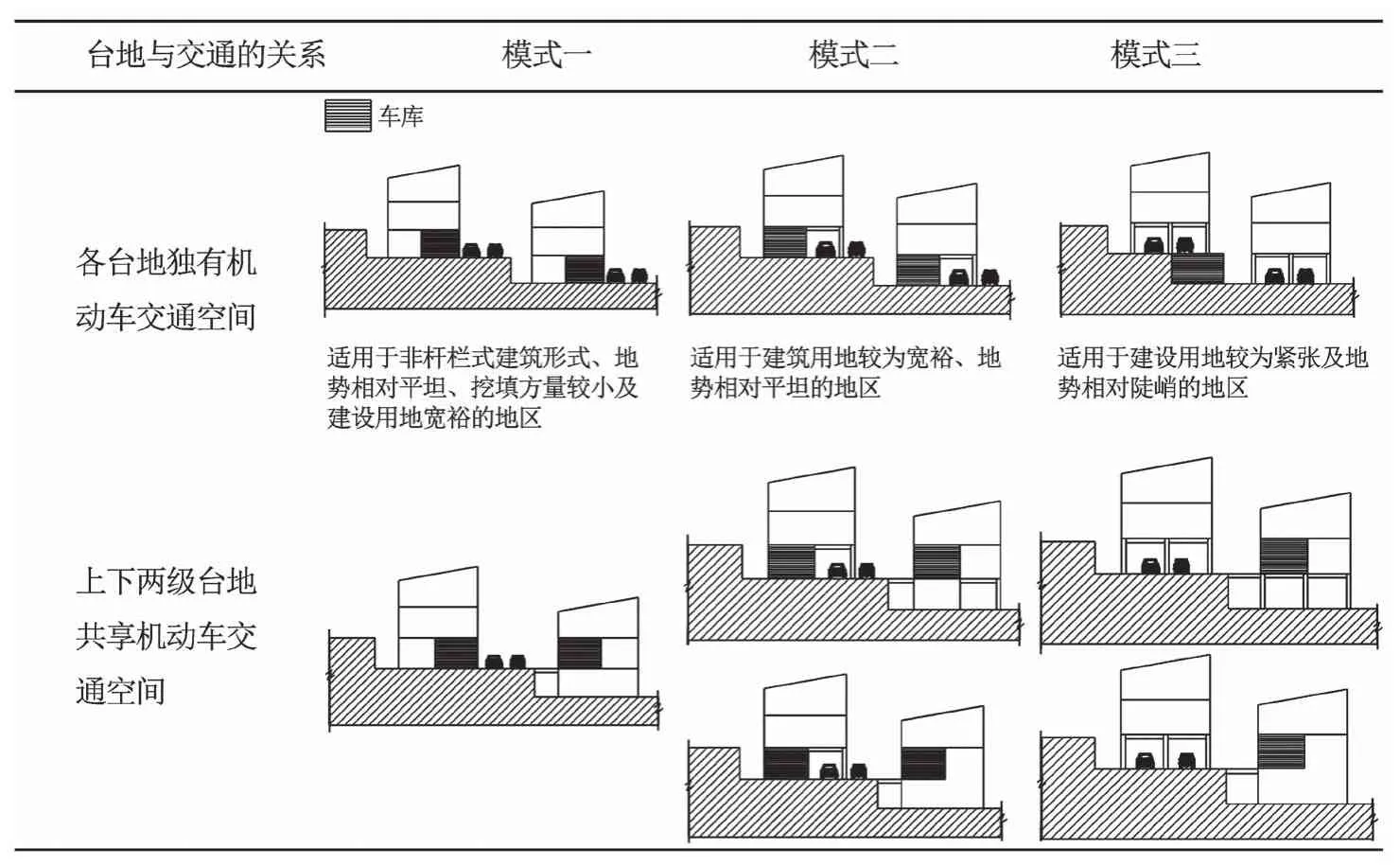

我国是一个多山的国家,山地面积约占陆地面积的三分之二,在沟壑纵横的山区间,分布着众多聚落。老南东村因地制宜形成相对完善的现状交通体系,对我国山地小聚落台地式建筑布局的交通组织模式有一定启示、借鉴意义。在小尺度建筑的情况下,建筑布局与交通组织之间的关系可分为以下3种模式[15](表3)。

表3 台地建筑布局与机动交通的关系Tab.3 the relation between platform architecture layout and motor traffic

(1)在建筑不架空的形式下,可采取拓宽台地宽度,形成双向两车道,并可就近台地做室内停车库。此种模式对于动态交通空间的用地需求较多,适用于非杆栏式建筑形式、地势相对平坦、挖填方量较小及建设用地宽裕的地区。

(2)在建筑底层局部架空的形式下,借用架空空间及台地拓宽空间,形成双向两车道,并可利用底层非架空空间形成室内停车库,此种模式相对模式一较节约用地,适用于建筑用地较为宽裕、地势相对平坦的地区。

(3)在建筑底层完全架空的形式下,充分利用建筑架空空间,形成双向两车道,并可就近台地做室内停车库。此种模式将建筑用地及交通用地合二为一,最大限度地节约土地,适用于建设用地较为紧张及地势相对陡峭的地区。

以上三种模式皆针对每层台地可通机动车的情况,在现实中,可根据实际情况进行调整,通行机动车的交通空间可为上下两级台地共享,上下不同住户从同一水平面上入户,极大地节约了交通用地。

4.2 传统民居在现代交通下的适应性

近几年老南东村随着社会、经济、生产的发展,村民开始购置摩托车、拖拉机,以机动车交通出行方式逐渐代替原本以步行为主的日常劳作、生活的出行方式。交通出行方式的改变,一方面提高了村民的生活水平与生产力,另一方面也需求为机动车的通行及停放提供一定的物质场所。老南东村建筑布局较为紧凑,在有限的建设用地上,很难再单独拿出现有建设用地作为动静态交通场地。为协调二者的矛盾,老南东村传统杆栏式民居充分发挥了现代交通发展下的适应性。传统杆栏式民居几乎在不做任何变动的情况下,巧妙利用建筑底层架空空间,形成动静态交通空间,适应了当下交通工具的运用(图17)。新建民居在延续了旧民居主要结构、材质、风格样式等的基础上,局部加以现代材料,如民居墙面新开玻璃窗户、柱基辅以钢筋混泥土、采用新式彩瓦等,同时在新老民居建筑中利用底层架空空间新建、补建卫生淋浴间,在提高生活水平的同时,较好保留与传承了传统民居(图18)。老南东村传统民居在现代交通发展下的适应性,不仅有效解决了现状建设用地与交通用地供需不足的矛盾,而且利于传统民居的保护与现代延续。

4.3 认识、尊重民间智慧

老南东村是布朗人民在因地制宜、互助模式下,自组织营建的具有很强地域性的传统民俗村庄,是布朗人民在长期改造、利用及与自然和谐相处作用下形成的,是布朗人民智慧的结晶,也是民族自豪感与自信心的体现。现行交通体系是布朗人民统筹考虑地形地貌、建筑形式、社会经济结构、用地构成、社会关系等方面最优化的自我选择,具有一定的科学性与可操作性。一方面对我国山地小聚落台地式建筑布局的交通组织具有一定借鉴意义,另一方面,在自组织营建发挥主导作用的村庄规划设计中,规划师、建筑师应充分尊重村庄共同体自下而上的合作营建方式,努力充当一个配合和引导的角色,而不是以自己占有的所谓“科学技术”优势来形成对老百姓的“技术强势”和简单的“技术推销”[16]。

参考文献:

[1] 卢济威, 王海松. 山地建筑设计[M]. 北京:中国建筑工业出版社, 2001: 166-182.

[2] 黄光宇. 山地城市学原理[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2006: 264-268.

[3] 崔叙, 赵万民. 西南山地城市交通特征与规划适应对策研究[J]. 规划师, 2010, 26(02): 79-83.

[4] 陈欣斗. 山地城市道路规划刍议[J]. 规划师, 2004, 20(05):69-70.

[5] 王喆, 王玮. 西南山地小城镇公共交通规划研究[J]. 小城镇建设, 2013, (01): 31-35.

[6] 陈强. 山地小城市道路交通规划的思考[J].科技资讯, 2012(29): 27.

[7] 蓝岚, 莫乾树. 山地城市静态交通现状分析与对策研究[J]. 重庆交通大学学报, 2013, 13(03): 16-19.

[8] 李泽新, 童丹, 李治. 山地城市人性化交通建设目标与措施[J]. 规划师, 2014, 30(07): 21-26.

[9] 李泽新, 李治. 西南山地高密度城市的空间结构与交通系统互动关系研究[J]. 西部人居环境学刊, 2014, 29(04): 45-51.

[10] 王玉洁, 郭利华. 勐昂村调查(布朗族)[M].北京: 中国经济出版社, 2011: 1-3.

[11] 张晓琼. 变迁与发展:现代背景下的云南布朗山布朗族社会研究[D]. 北京: 中央民族大学, 2003: 2-5.

[12] 徐坚. 浅析中国山地村落的聚居空间[J].山地学报, 2002, 20(05): 526-530.

[13] 蒋巍. 浅谈关中传统民居的现代适应性转型[J]. 新西部, 2010(05): 127.

[14] 街顺宝. 章郎布朗族建筑礼仪[M]. 昆明:云南人民出版社, 2009: 49-50.

[15] 王海松. 中国传统山地建筑形态初探(上)[J]. 时代建筑, 1995(01): 5-10.

[16] 王冬. 族群、社群与乡村聚落营造——以云南少数民族村落为例[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2013: 264-268.

图表来源:

图1、5-10、17-18:作者拍摄

图2-4、11-16:作者绘制

表1-3:作者绘制

(编辑:田洁)

The Research on Traffic System and Enlightenment of Traditional Village of Blang Nationality in Laonandong Village

YANG Xiao, SHI Weike

Keywords:Village; Traffic System; Platform Type Settlement; Pole-Fence Structure; Blang Nationality

中图分类号TU982.29

文献标识码B

文 章 编 号2095-6304(2016)02-0089-07

DOI:10.13791/j.cnki.hsfwest.20160217

作者简介

收稿日期:2015-11-01