专业基础英语教学中学生跨文化交际能力培养探究

黄爱华, 陶丹玉, 许 茜

(浙江嘉兴学院 外国语学院,浙江 嘉兴 314001)

专业基础英语教学中学生跨文化交际能力培养探究

黄爱华, 陶丹玉, 许茜

(浙江嘉兴学院 外国语学院,浙江 嘉兴 314001)

摘要:全球化带来了世界经济的一体化,同时也带来了世界文化的碰撞。世界意识形态从对立走向和解,需要有效语言的沟通。这种沟通就是跨文化交流。本文以此为研究内容,首先探讨了语言和文化在跨文化交际中的重要性,然后论证了语言意识、文化意识及跨文化意识对跨文化交际能力培养的作用,最后提出了跨文化交际能力培养的相关策略方法。

关键词:跨文化交际能力;语言意识;文化意识; 跨文化意识;基础英语教学

一、引言

《高等学校英语专业英语教学大纲》指出:“高等学校英语专业培养具有扎实的英语语言基础和广博的文化知识并能熟练地运用英语在外事、教育、经贸、文化、科技、军事等部门从事翻译、教学、管理、研究等工作的复合型英语人才”。从这一论述中看出,英语语言基础和文化知识并置,凸显出二者的重要性。语言是文化的产物,承载着丰富的文化内涵,学习一门语言,语言知识的掌握固然重要,就交际而言,面对不同的对象,身处不同的场合,如何表达自己的思想,离不开对彼此文化背景的考量。因此,在很多情况下“怎么说”比“说什么”更加重要。《基础英语》,作为英语专业的基础课程,正是要帮助学生解决“怎么说”和“说什么”的问题。在基础英语教学中,强调培养跨文化交际能力是必要的,是符合专业教学大纲规定的,更是人才发展的客观现实要求。

二、语言与文化是跨文化交际能力培养的基石

美国语言学家萨丕尔指出“语言有一个环境,使用语言讲话的人们属于种族,也就是说,属于一个由于身体特征不同而与其他集团分开的集团,再者,语言不能脱离文化而存在”[1]。因此,想要学习,掌握某种语言,必须了解这种语言相关的文化,这样才能真正理解语言。理解语言必须要了解文化,理解文化也离不开语言。语言是文化有机的组成部分,与文化传统有着极为密切的关系。

语言,本身就是交际的工具。不同文化背景的人们相互交流,就产生了跨文化交际(intercultural communication)。跨文化交际学,作为一门边缘学科,兴起于1950年代末的美国,直到上世纪80年代初期才引入中国,其研究重点在于外语教学中的跨文化差异以及语言与文化的关系。乔姆斯基在1965年提出了语言能力(competence)和语言运用(performance)的概念。他认为每个正常的人都拥有一套内在化的语言语法,即脱离了语言使用的内在化的句法规则,语言使用者从而具备了区分正误的能力,具备了生成和理解无数多句子的能力。而语言运用指一个人在自己的语言生成和理解过程中对语言知识的运用。在运用语言的过程中,还要考虑文化的因素,即要有一定的文化知识。

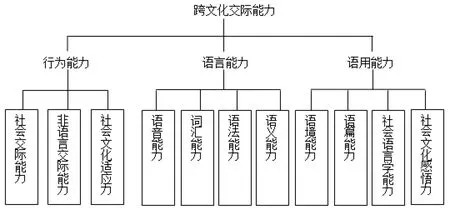

而构成跨文化交际能力的除了语言能力、语用能力,还必须具备基本的行为能力。具体构成见下图:

由此可见,跨文化交际能力就是要培养为有效跨文化交际行为所需的能力和素质,它与跨文化意识的形成和文化知识的建构是密切相关的。跨文化交际能力要求语言使用者能够摆脱本族语和目的语及其相应文化的束缚,在交际过程中做到“随乡入俗”。只有具备了这种能力,才能够学习和顺应不同的文化习惯,创造性地处理交际双方的文化差异。

然而,在现实英语教学中,片面注重语言知识,轻视文化现象的做法比较普遍。重视语言意识,使学生通过学习目的语言,反思母语,了解语言的普遍规律,特别是了解语言与社会和文化之间的关系。同时,我们要强化文化意识,因为它是跨文化意识和跨文化交际能力培养的基础。

三、教学中注重语言意识和文化意识的培养

一般来说,目的语言教学包含三个方面:语言意识、语言知识、语言使用。目的文化教学包含三个方面:文化意识、文化知识、文化交流。其中“语言意识”和“文化意识”这两点很值得我们思考。[2]语言意识培养有利于培养学生的文化意识。通过语言意识培养,学生对目的语文化所包涵的价值观念、行为规范和思维方式等有所了解。因此,面对英语专业的学生,开展基础英语教学的时候,首先就应该激发和培养他们的语言、文化意识。语言意识培养的过程,也是文化意识的培养过程。只有文化意识的自觉,才能生成语言意识的自觉,从而摆脱母语文化的负迁移作用,使两种文化体系中的概念系统既相互独立,又能够自由转换。[3]

1.培养语言意识,强化语言输出

从语言能力的内涵中,可以看出,它包含语音、词汇、语法和语义等。故此,在基础英语教学中,第一步就是让学生构建词汇体系,包括语音、语意、用法等。这些是语言意识培养的基础内容,尤其是要注意词语的意思和正确的用法。学生很容易受到母语的负迁移影响,比如,上课打招呼时,新生几乎异口同声回应,“Good morning, teacher!” Teacher只是一种职业,就和工人是职业一样,你会说Good morning, worker吗?再次,要培养语用文化的敏感性。语用文化是指语言用于交际中的文化规则和文化规约,是由不同民族的文化,特别是习俗文化所决定的。语用文化是培养语言交际能力的主要内容。[4]

语言意识的培养是一个循序渐进的过程。作为教师,可以采取启发式的教学方法,在恰当地增加可理解的语言、文化信息的输入之外,更重要的是要诱导学生做出有意义的语言输出。加拿大多伦多大学安大略教育学院的Merrill Swain博士在研究克拉申“输入假设理论”时,对其观点“可理解输入是二语习得的唯一充分条件”产生了质疑。她从加拿大法语浸入式教学案列中提出“输出假设理论”。[5]她认为:虽然可理解的语言输入在语言习得中具有重要作用, 但学习者除了尽可能多地接受可理解的输入外, 还必须通过有意义的语言输出才能达到对目的语运用的准确性和流利性。输出在语言习得中具有重要作用:能迫使学习者注意表达意义的语言形式;能推动学习者提高和扩展语法知识。只有当学习者受到推动时, 语言输出才有助于他们的语言习得。这种理论假设对基础英语教学是有启发性的。现在的课堂老师做到了全英文教学,学生对语言的浸入是足够的,有意义的语言输入是充分的,但交际、口语、写作还是不理想,问题的关键就在这里:学生的输出不够。要改变现状,就要加强语言的有意义输出:说、写、译。除了传统的方法外,还可以通过多模态(Multi-modal)的媒质形式,如网络论坛,博客或其他社交网络工具(Facebook, Twitter等)发网文、参加话题讨论、直接交流等。让学生置身于英语环境中,最大限度地输出语言。

2.提升文化意识,增进跨文化意识

文化是一种群体认识。文化意识是对该群体认识的认识,一个人是否有文化意识就要看他对文化的思想体系有多少认识。认识不足就没有文化意识,文化意识产生于对文化思想体系的独到和整体的认识。而跨文化意识是对于与本民族文化有差异或冲突的文化现象、风俗、习惯等有充分正确的认识,并在此基础上以包容的态度予以接受与适应。R. G. Hanvey(1979:53)认为跨文化意识有四个层次:第一层是能识别表面文化特征;第二层是能察觉对于对方文化与自己文化特征的异同;第三层是在认知水平上理解并认可对于自己文化有着显著差异的异文化特征;第四层是从对方的角度即以当地人的眼光看待一切,并从感情上接受。[6]这四个层次从低到高,实现的过程是漫长的,需要循序渐进地培养。在基础英语教学中可以通过以下步骤实施:

(1)文化现象的呈现、注释、讲解。基础英语课程每一个单元都有一个主题,需要有针对性地就相关文化信息通过媒体呈现、注释、讲解,让学生能意识到该文化信息。以上海外语教育出版社的基础英语《综合教程》为例,在Warm-up环节,参考教案中都会给一个小电影短片。该短片就具有很强的导向性,可以好好运用。

(2)文化现象的中西比较。教学中不要单向地触及文化信息,要做到中西双向参照、比较,要注意到文化的异同。

(3)融入西方文化。通过相关短片,语篇分析,拓展阅读等方式,让学生身临其境地融入异域文化。

(4)体验西方文化。通过虚拟现实,情景再现或面对面交流等形式体验真实的西方文化。

四、基础英语教学中跨文化交际能力的培养

B. D. Ruben指出,跨文化交际能力是“具备一种与某一环境中的个体为了实现其性格、目标及期望所应具备的同样的独特活动方式的能力,一种可以达到人的基本要求、满足其性格、实现其目标及期望的相对的能力”。[7]从这个定义中可以看出,跨文化交际能力是在一种异于母语文化中的生活、生存的能力;也是一种彰显个性而又不违背常理的社会能力。要培养这种跨文化能力不是一蹴而就的,需要师生共同努力。

1.改进教学的方法和手段

首先,要注意选用编撰合适的教材。教材是教学的核心,要突出语言的交际性,内容不能陈旧老化,要与时俱进,在满足学生在不同阶段的学习需求的同时,也要激起他们学习的热情,激发他们的求知及语言交际运用的欲望。

第二,要创新课堂教学设计,以基于任务型的互动式教学为基础,鼓励学生勇于思辨,观察中西文化的异同,培养学生对西方文化的宽容度,以积极开放的心态去理解接受异文化,站在异文化的角度去感受、共享。同时,加深对本国文化的觉察与反思。教师可通过场景模拟和情景再现的方式培养学生的交际能力,让学生的言语行为和非言语行为能力得以提升。

最后,要改革死板的考试评价体系。在对学生评估时,不要以期末考试的直观的分数论高低。尽量以形成性评估为主,结合跟踪观察,问卷反馈等形式,客观的评价学生的学习能力、语言沟通能力、思维能力、社会性发展能力。同时,教师应及时收集评估信息,对教学效果进行反思,改进教学。

2.营造跨文化交际能力培养的教学环境

语言学习是一个动态的过程,需要大量的语言输入,它发生在与他人的交往和互动中。这种语言输入,本质上就是制造语言环境。语言学家Halliday认为语言有三大功能:概念(ideationa1)功能、人际(interpersona1)功能和语篇(textua1)功能。Halliday为我们廓清了英语教学的基本认识。跨文化交际,就是通过语言在不同民族、种族间行使上述功能。所以,如何营造环境将决定跨文化交际的成败。

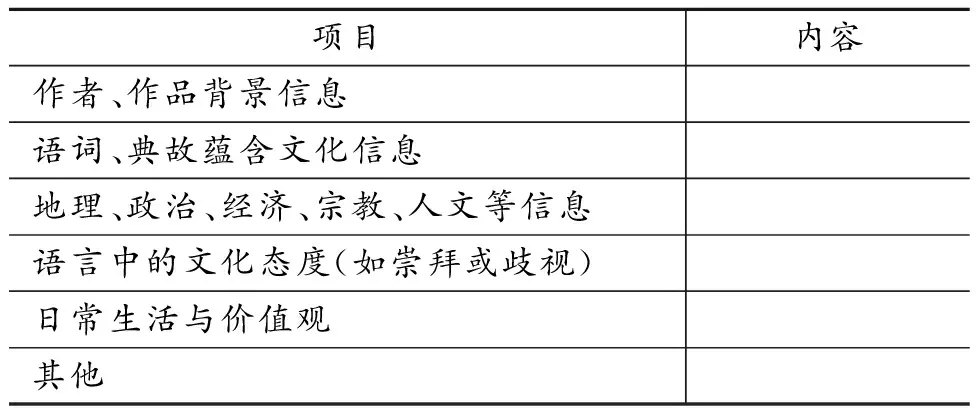

首先,利用书本、多媒体、网络等熟悉文化场景,积累文化知识,了解习惯认知差异。具体到基础英语教学,教师可以预先给学生提供一个表格如下:

项目内容作者、作品背景信息语词、典故蕴含文化信息地理、政治、经济、宗教、人文等信息语言中的文化态度(如崇拜或歧视)日常生活与价值观其他

该表格也可以创造性的添加或删除内容。其宗旨就在于通过激发学生语言意识和跨文化意识,创造良好的跨文化交际能力培养的教学环境。

第二,鼓励学生有意义的输出。学生可以结合上面的表格内容,借助多媒体,采取课堂呈现或展示,小组讨论交流,角色扮演等。这样可以充分调动学生学习英语的兴趣,在文化信息交流的过程中,做到了输入与输出。这个过程是了解跨文化知识,也是在提升学生的跨文化交际能力。既可以满足学生的个性发展需求,也能培养学生独立思考、自主学习及互助学习的能力。

3.依托母语语言及文化,比较中西语言文化异同

世界语言各不相同,但彼此又有联系,这是人性相通使然。语言是文化的载体,透过语言又可反观其文化。只要我们避免语言、文化中的消极迁移作用(Negative Transfer),洞察彼此异同,就能提升文化素养,拓宽异域文化视野,进而大力提升跨文化交际能力。

五、结语

全球化带来了世界经济的一体化,同时也带来了世界文化的碰撞。世界意识形态从对立走向和解,需要有效语言的沟通。这种沟通就是跨文化交流。作为高校英语教育工作者而言,应培养更多具备宽广跨文化视野、良好的跨文化交际与沟通的能力,适应现代化建设需要的新型实用性外语人才。从教学改革的层面来说,培养学生的跨文化交际能力也是英语专业教学改革和课程建设的需要。教改与课程建设依赖于教师教学理念、教学模式的改革与创新。在改革的过程中,教师自身教学能力随之得到提高,大学英语专业师资队伍得到优化。

参考文献:

[1]Sapir, Edward.Language:AnIntroductiontotheStudyofSpeech[M]. New York Harcourt, Brace and company,1921.

[2]毕妤. 对大学英语教学中文化缺失现象的反思[J] . 西安外国语大学学报,2012,(12): 103-105.

[3]黄波.论英语意识的培养必须植根于文化[J].外语学刊,2010,(2):117-119.

[4]李巍. 浅谈语用文化教学法在对外汉语教学中的作用[J].中国科教创新导刊,2008,(12).

[5]杨鲁新. 输出假设理论:历史与未来[A]. 外研之声,2008,(7):26-29.

[6]Hanvey, R. G. Cross-Cultural Awareness [A]. In Smith, E. C. and Luce, L. F. (eds.)TowardInternationalism:ReadingsinCross-CulturalCommunication[C]. New York: Newbury House, 1979: 53-54.

[7]Ruben, B. D.AssessingCommunicationCompetencyforInterculturalAdaptation[M]. Group & Organization Studies, 1976.

责任编辑:郑诗锋

Exploration on the Cultivation of the Intercultural Communicative Abilities in the Teaching of the Integrated Skills of English

HUANG Ai-hua, TAO Dan-yu, XU Qian

(School of Foreign Language and Literature, Jiaxing Colleage, Jiaxing Zhejiang 314001, China)

Abstract:Globalization has brought integration of the world economy and meanwhile triggered the collision in world’s cultures. World ideology, from confrontation towards reconciliation, desperately demands an effective language communication, which is cross-cultural related. This article firstly discusses the importance of language and culture in intercultural communication, and then expounds the importance of language awareness, cultural awareness and cross-cultural awareness in the cultivation of the cross-cultural communicative abilities, and finally tentatively puts forward some relevant strategic approaches to the cultivation of these abilities. This is merely an initiative exploration, aiming at appealing more professional attention and motivating further studies in the Teaching of the Integrated Skills of English.

Key words:cross-cultural communication abilities; language awareness; cultural awareness; intercultural awareness; Teaching of the Integrated Skills of English

收稿日期:2016-02-19

基金项目:2013-2015年度嘉兴学院重点教学改革项目(85151301)

作者简介:黄爱华(1979-),男,湖北宜昌人,讲师,文学硕士,研究方向为英语语言学。

中图分类号:G642

文献标识码:A

文章编号:1674-344X(2016)04-0097-04