教育硕士研究生案例教学的课程意识及其实现

李功连

(洛阳师范学院 文学院,河南 洛阳 471934)

教育硕士研究生案例教学的课程意识及其实现

李功连

(洛阳师范学院 文学院,河南 洛阳 471934)

摘要:案例教学是提高教育硕士研究生实践能力和理论水平的有效抓手,但在实践过程中必须有明确具体的课程意识。课程意识要求实现学生意识、学科意识和社会意识的相互结合,培养学生对学科课程、教材、教学和评价的系统化理解和运用能力,从而使案例教学具有课程论的理论依据。

关键词:教育硕士;案例教学;课程意识

为培养应用性中小学教师及教育管理者需要,国务院学位办自1997年设立了教育硕士专业学位研究生,以区别于传统的教育学硕士。教育硕士的培养目标是打造较高的理论研究素养与较强的实践操作技能有机结合的专家型基础教育教师队伍。为了实现这一目标,在培养教育硕士研究生时,就需要最大程度地发挥案例教学的功能和作用。

案例教学始于20世纪20年代的哈佛大学商学院,40年代初具规模并广泛运用于管理教学。50年代初,德国的M.瓦根舍因和克拉夫基等人把案例教学运用于教育教学,要求“通过组织学生讨论一系列案例,提出解决问题的方案,使学生掌握有关的专业技能、知识和理论”[1]。案例教学通过选取蕴含教学内容的典型事例作为教学范例,强调学生的自主学习和探究学习,通过阅读置身案例情境,给学生积极思考的机会,打破了传统课堂教师长篇大论、定义明确、条理清晰的灌输式讲解模式。这种教学既可使学生直接获得适应社会需要的基本技能,又可以培养学生相应的理论素养及分析问题、解决问题的理性思维能力,使其在不断变革中获得可持续性发展的动力。

为了使案例教学能够更好地发挥其体验生活和建构知识的作用,教师在进行教学案例设计时就需要具有明确的课程意识。只有具备了明确的课程意识,所选择的的案例才能够真正体现教育教学的内在本质。

一、体现课程意识的案例教学

1.课程意识及其体现

意识属于心理学范畴,是人类大脑的一切活动及结果,《心理学大辞典》将其界定为“人特有的心理反映形式。个体对环境刺激及自身感受、记忆和思维的觉知以及对自身的行为和认知活动产生、维持和终止的监控。表现在能透过事物的外部现象来认识事物的本质特性和事物间的内部联系,能依据对事物的本质和规律的认识来指导自己的行动或调整自身的内部状态”[2]。意识贯穿整个认识活动过程,在现象和本质之间来回穿梭,通过人的意识活动实现个体从现象到本质再到现象再到本质的循环往复。作为特殊意识,课程意识是“教师对整个课程系统的基本认识和反映,是教师对课程意义的敏感性和自觉度。是教师的一种基本专业意识,属于教师在教育领域中的社会意识范畴”[3],“是教师在思考和处理课程问题时,对课程价值以及如何实施课程的基本认识,是教师对实然课程的反映和对应然课程的追索”[4]。美国20世纪70年代以来出现的“教师即课程”的理论即强调教师课程意识的重要性,教师只有对课程有了深入的理解和把握,才能使设置的静态课程转化为过程化的课程实施。

从设计的静态课程转化为过程化的课程实施的过程,需要教师明确地认识到课程是什么,怎样设置课程,为什么要有课程。只有意识到了这些问题才能找到课程实施的逻辑起点,从而为教学提供科学的课程论依据。

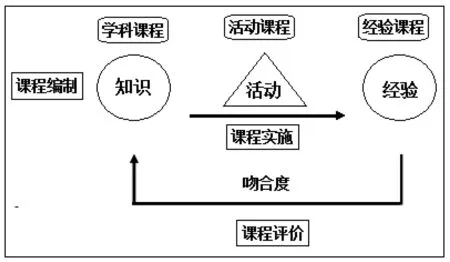

对于什么是课程,即课程本质问题,教育界主要存在三种代表性观点:课程即知识;课程即活动;课程即经验。[5]三种观点从不同层面揭示了课程的本质,综合三种观点即可知道:课程就是将外在知识转化为学生内在经验的过程,既包括静态有形的知识和无形的经验,也包括动态渐变的过程。课程的起点是知识,终点是经验,连接知识和经验的过程就是活动。因此,对于课程的理解,就可以用一个简单的示意图表示如下:

图1 课程结构示意图

依据建构主义观点,教师不仅是课程的实施者,也是课程的创造者。从教学层面来看,当教师进行课堂教学时,他面对的不仅仅是课程编制者呈现的学科课程知识,更应该是教师自己对学科课程知识的理解和掌握,然后将自己的理解和掌握设计成一个有效的活动阐述给学生;当学生在课堂上进行学习时,他面对的也不仅仅是课程编制者和教师呈现出来的学科课程知识,而是在立足于个体经验基础上的自我知识建构,而自我建构的过程即为教师所设计的教学活动展开的过程。用皮亚杰的观点来说,这就是同化和顺应的过程。这就意味着,教师和学生不仅是课程的实施者和接受者,他们同样都是课程的建构者。因此,最终的课程评价不仅需要检测教师的课程活动设计的有效性,也需要检测学生参与建构学科课程知识的有效性,而有效性的高低就取决于个体经验与学科知识吻合度的差异程度。

对于教师来说,课程意识即要明确课程的起点是知识。将知识作为课程的起点,就可以确定课程的内容即为系统化呈现的知识。布鲁纳曾指出:“不论我们选教什么学科,务必使学生理解该学科的基本结构。”“一门学科的课程应该决定于对能够达到的,给那门学科以结构的根本原理的最基本的理解。”[6]知识只有形成了结构才会显示它的力量。系统化的知识呈现即要求体现知识结构。知识主要以陈述性、程序性和策略性知识三种形式存在于课程。科学呈现知识结构就需要认定陈述性、程序性和策略性知识的不同功能,并把握三者之间的关系。陈述性知识是构成程序性、策略性知识的基础,只有在构成了二者的基础以后才会显示它存在的价值。程序性知识是揭示运作过程的知识,必须由陈述性知识构成其某一个环节,缺少一个环节,程序就可能断裂。策略性知识是在过程中提供方法指导的知识,通过它运用于陈述性知识,就形成了程序性知识。陈述性、程序性和策略性知识相辅相成,密切相关。对知识清晰认识的目标是为了教学活动设计的针对性和有效性,只有有效的教学活动才能使学生在活动参与过程中获得尽可能多的学习经验,增强知识和经验的吻合度,提高课堂教学有效性。在学习过程中,经验是零散的、片段的,需要借助于反思的手段实现个体经验的系统性、层次性和结构性,从而使个体经验呈现出结构的力量和系统的特征。

2. 案例教学的课程意识

案例是对真实事件的叙述,包含人物、情节、过程与问题,以此作为分析、讨论和探究的基础。随着现代信息技术的发达,以视频资料呈现的案例越来越受到教育教学的青睐。在教育硕士研究生培养过程中,将会有越来越多的视频案例进入课堂教学。教师根据一定的教育目的,以案例为基本教学材料,将学生引入教学情境,通过师生、生生间的平等对话和交互研讨,提高学生对复杂教育情境的决策能力和行动能力。

作为例子,教学案例的作用意在为系统化、结构化的知识体系——教学理论提供证明。在教育硕士研究生课程教学中,案例教学主要呈现两种不同的形式。一是先呈现一种教学理论,然后用教学案例来证明这种理论的科学性和有效性。这就是通常所说的演绎式。二是直接呈现教学案例,然后立足教学理论基础上直接通过案例分析得出相应结论及存在问题,这就是通常所言之归纳式。

对于演绎式案例教学,呈现的教学理论经过教育教学的检验,属于科学的理论。案例教学的任务就是通过案例对教学理论进行证明和说明,使学生理解教学理论的适应性和有效性,明晰理论的生成路径和使用程序。在教学过程中出现的案例五花八门,多种多样,而且案例本身并不仅仅只会体现一种理论,可能会符合很多种不同的理论,甚至教学案例可能会证伪所要证明的理论而证明与之截然相反的理论。理论是灰色的,实践之树长青。因此,案例的选择必须以最大限度的符合教学理论为旨归。随着研究生思维能力和学术水平的提升,对教学理论理解的深入深化以及对教学案例的整体和细节的全面理解把握,导致个体都会对理论和案例产生不一样的审视和反思。这两方面的现实相辅相成,相互促进,给课堂教学提出了现实的挑战,这就意味着演绎式的案例教学可能会出现难以控制的课堂局面。依据建构主义观点,这种教学现实具有理论的必要性和现实的重要性,但实践的过程也存在现实的风险,如果教师缺乏对课程意识的深刻理解,缺乏将深刻的课程意识运用于教学实践的教育智慧,就可能导致课堂的杂乱无章和教学的低效无效。这种情况在现实的教学过程中是客观存在的,甚至应该是比较普遍的存在而不自知。

对于归纳式案例教学,教师首要的作用是呈现教学的案例,课堂教学的任务就是对教学案例的分析、揣摩、归纳和整合,然后获得某种潜在的教学理论。没有前见的教学理论约束,对教学案例的揣摩和分析将变得更加五颜六色、多姿多彩,课堂具有无限宽广的可能性和滑向任一理论的现实性。当然,归纳式的案例教学终究会滑向与教学案例相关的一种或几种理论。而获得结论的多寡取决于学生思维能力的深度和广度以及对案例的理解程度。为了提高学生思维能力的深度和广度以及对案例的理解,就需要教师在教学过程中通过全方位的引导深化个体对案例的理解,通过对结论的归纳概括和提炼提升实现对教学理论的理解和把握,在实践的潜移默化中提高其思维能力的广度和深度。在归纳式案例教学的螺旋式上升的过程中,通过教师引导提升个体的归纳概括和提炼升华能力,促进教育硕士研究生个体的理论素养和实践技能的双重提高。

在现实的案例教学过程中,演绎式和归纳式往往是接踵而行的。按照现代课程理论之父泰勒在《课程与教学的基本原理》一书中提出的“确定教育目标—选择教育经验—实施教育经验—目标实现评价”的“四环套”理论[7],无论运用哪一种形式,教师在教学过程中都需要明确的课程意识。教师在案例教学过程中的课程意识即需要明晰到如下问题:所要证明或能够证明的教学理论是什么;需要选择什么案例来证明教学理论的价值;案例研讨过程应该怎样操作并解决哪些问题;如何评价上面的问题得到有效的解决以实现理论和案例的结合。

二、案例教学的实践路径

“课程与教材分析”是教育硕士研究生的专业必修课程,通过该课程使研究生理解和掌握课程基本理论和教材基本特征及使用规范。不同学科方向又有区别,比如语文学科就叫“语文课程与教材分析”。在这门课程中,语文教材分析模块特别需要贯彻理论联系实际,利用案例教学进行实证研究,提高语文教材的分析理解和处理运用的实践操作能力。下面就以朱自清的《背影》为例来阐述在案例教学中应该如何体现出课程意识。

1.实践案例呈现:以《背影》为例

朱自清的《背影》是一篇结构严谨、感情真挚、意境深远的经典篇章,很多版本都将其选入中学语文教材,体现了选择文质兼美的经典作品来培养学生阅读素养的优良传统。 把这一篇具体的文章作为案例教学的例子以训练研究生的教材分析、处理和运用能力,这是这门课程的主要目标。为了达到这一目标,在教学过程中需要完成如下步骤:

第一步:呈现语文教材关于《背影》的完整内容,要求在理解和分析教材的基础上完成如下问题:

(1)从本课在该单元的地位和作用、本单元在该教材的地位和作用以及该教材在整个中学语文教材的地位和作用等方面对文本进行分析和阐述;

(2)从语文课程标准的层面对该阶段的语文教学以及该类文本的教学要求进行分析和阐述;

(3)结合散文文本这种特殊教学内容的要素,从学生学习需要的角度对文本的课文系统、知识系统、助读系统和作业系统进行分析和阐述。

第二步:对以上问题进行课堂讨论,在讨论的基础上进一步对文本进行教学分析,完成课堂教学设计:

(1)从文本的思想内容和写作方法两个角度撰写1000字以上的赏析文章,完成对文本的分析和解读;

(2)根据语文课程目标以及文本的教学价值,确定文本的教学目标和方法及大致的教学流程;

(3)为了体现课堂教学的可操作性,展现完整的教学流程,设计三到五个教学活动以体现教学需要,实现文本分析的活动转化,提高教学的可操作性和有效性。

第三步:对以上内容进行课堂讨论,在讨论的基础上呈现余映潮、韩军、赵谦翔等全国著名语文教师的《背影》教学设计、教学实录及教学录像,要求对这些案例进行分析和阐述:

(1)这些案例有哪些共同之处和不同之处。从文本解读和教材运用的角度评价这种同和不同;

(2)这些案例都是从哪些方面切入文本设计教学的,设计了哪些教学内容,体现了怎样的语文课程理念;

(3)这些案例都设计了怎样的教学活动,这些教学活动的可操作性和可检测性程度如何。

第四步:结合自己的教学设计对这些问题进行课堂讨论,总结经验对自己的案例进行补充和完善,然后进行模拟课堂试讲,并对试讲过程中出现的问题进行分析和纠正。

第五步:试讲以后,选择真实的课堂进行针对性的实践演练,观察教学过程中出现的问题以及值得借鉴的有效经验,课堂教学结束以后从教学内容、教学过程和再教设计等三个方面进行教学反思。

以上五个步骤是对语文教材中具体篇章的实践操作过程,将语文课程、教材、教学和评价结合了起来,意在使研究生能够对语文课程、语文教材、语文教学和评价有一个整体宏观的理解和把握。

2.路径选择:案例的反思

训练提高研究生对教材的理解、分析、处理和运用的能力是教育硕士培养的核心工作。对于文选型语文教材来说,对教材的理解、分析、处理和运用能力则显得尤其重要。这是因为,语文教材仅仅只是为教学提供“例子”的教材内容,而教师则需要实现教材内容的教学化,提取具有教学价值的教学内容,既“包括在教学中对现成教材内容的沿用,也包括对教材内容的‘重构’——处理、加工、改编乃至增侧、更换”[8]。从案例教学路径选择的角度对以上教学案例进行反思,有两个问题值得探讨。

第一,教学案例的课程意识。对于“语文课程与教材分析”这门课程中的“教材分析”模块来说,教师的课程意识主要体现在三个方面:(1)学生意识。关注学生通过这门课程的学习能够学会什么,这是案例教学的逻辑起点。因此,教师在课程设计过程中必须时刻关注学生的学习所得。上面的教学案例立足这一逻辑起点,通过研究生个体的研究实践和自主学习实现对语文教材的理解、分析、处理和运用,从而为将来走向教学实践培养扎实的教材处理和运用能力。这种能力既建立在反复的实践操作基础之上,更建立在坚实的理论基础之上。很明显,这个案例实现了实践操作和理论建构的有机结合,在反复的教学设计和实施的过程中实现语文课程理论、教学理论和专业理论的实践运用。(2)学科意识。语文教材中的选文都是文质优美的经典篇章,而文学作品又占据了主流。无论是实用文章还是文学作品都需要运用特定的阅读和写作理论来解读。无论是演绎式还是归纳式的案例教学,特定的阅读和写作理论的运用都是必不可少的。这些理论的运用为教材分析和解读提供了学理依据,这是语文教学科学化的必由之路,也是提高语文教学效率的必由之路。从吕叔湘的“少慢差费”到新世纪的“误尽天下苍生是语文”,之所以语文教学存在这么多的问题,其根本原因就是语文教学缺乏有效的学理依据支撑,致使语文教学陷入“我主张”“我以为”的境地而广受责难。因此,研究生培养的核心任务就是提高其学科理论水平并实现学以致用的根本要求。(3)社会意识。叶澜指出,“今日的教育必须考虑到明日社会的需要,对个体来说,尽管教育总是要根据人的过去经历和现有水平,但它瞄准的目标总是个体发展的未来。”[9]无论从社会还是个体来说,教育都是为将来培养人才。教育硕士就是为将来的基础教育培养高理论水平和强实践技能的教师队伍,这需要在教学中实现理论与实践的有机结合以提升其学以致用的教学技能。而社会意识的体现就在于研究生培养目标的实践转化,只有在实践过程中实现了这一要求,将来的基础教育才会有越来越多的高素质教师队伍,实现名师出高徒的良性循环。

第二,路径的阐述及其实践。依据泰勒的“四环套”理论,案例教学必须首先体现目标的导向性,即实现理论素养和教学技能的协同发展。无论哪一学科的教育硕士研究生都需要在教育心理、学科教学及专业理论三个层面培养相应的理论素养,而且需要实现理论素养的实践转化,从而为学科教学提供有效的学理依据支撑。案例教学不仅是实现这一转化的有力抓手,而且它本身也是实践技能的有效训练。因此,案例教学实现了教育硕士研究生培养目标导向性理论层面的前提性要求,而学生意识、学科意识和社会意识则为案例教学提供了实践证明。教学案例的经验选择必须实现学科课程、教材、教学和评价的系统化,从而实现教学案例的要素完整性和内容结构性。案例教学的过程是教育目标和经验选择的具体体现,衡量案例教学成效的标准之一即是考量与教育目标和教育经验的吻合程度,标准之二则是过程的执行程度和学生的活动程度。随着教学案例执行过程中的学生活动开展,学生是否能够在理论素养和教学技能两方面获得有效的发展以及培养学生对学科课程、教材、教学以及评价的系统化理解和运用就成为案例教学的关键,也是评价教师课程意识程度的核心指标。从课程意识角度来看,学生对案例教学的理解和运用程度与教师对教学案例的理解和运用是相辅相成的协同发展过程,这正是“教学相长”在案例教学中的具体表现。在协同发展的过程中,教师运用案例教学的课程意识不断丰富和完善,而学生也在教师课程意识发展完善的过程中潜移默化地实现了对教学案例的理解、迁移和运用,促进了理论素养和教学技能的协同式发展;同时,学生也在对案例教学感知式活动参与的过程中积累了案例教学的实践体验,为将来的学以致用奠定了实践基础。

总之,案例教学应成为教育硕士以及其他专业硕士研究生课程教学的主体和核心,只有这样才能更有效地实现专业硕士研究生的培养目标,为基础教育培养更多更优质的专业教师。百年大计,教育为本。教育大计,教师为本。只有培养更多高水平的专业教师,教育的质量才有更加坚实的人力资源保证。

参考文献:

[1] 顾明远编.教育大辞典(增订合编本)[M].上海:上海教育出版社,1998:47.

[2] 林崇德等编.心理学大辞典[M].上海:上海教育出版社,2004:1551.

[3] 郭元祥.教师的课程意识及其生成[J].教育研究,2003,(6):33-37.

[4] 钟勇为,郝德永.课程意识:蕴涵与路径[J].当代教育科学,2005,(8):23-25.

[5] 李定仁,徐继存.课程论研究二十年[M].北京:人民教育出版社,2004:6-9.

[6] 布鲁纳.教育过程[M].邵瑞珍译.北京:文化教育出版社,1982:31,47.

[7] 泰勒.课程与教学的基本原理[M].施良方译.北京:人民教育出版社,1994:17.

[8] 王荣生.语文科课程论建构[D].上海:华东师范大学博士学位论文,2003:169.

[9] 叶澜.教育概论[M].北京:人民教育出版社,1991:338.

责任编辑:彭雷生

Curriculum Consciousness and Practice in Case Teaching of Master of Education Graduates

LI Gong-lian

(School of Chinese Language and Literature, Luoyang Normal College, Luoyang Henan 471934, China)

Abstract:Case teaching is effective to improve the practice ability and the theoretical level of the Master of Education graduates, but the clear curriculum consciousness is needed in the process of teaching practice. Curriculum consciousness emphasizes a combination of student consciousness, subject consciousness and social consciousness and trains students’ systematic understanding and applied ability of the curriculum, text books, teaching practice and evaluation so as to embody the theoretical basis of curriculum theory in case teaching.

Key words:master of education graduates; case teaching; curriculum consciousness

收稿日期:2016-03-08

基金项目:河南省软科学研究项目(142400410753);河南省教育厅人文社会科学研究项目(2013-QN-188);河南省教育厅人文社会科学研究规划项目(2015-GH-170)

作者简介:李功连(1979-),男,湖南邵东人,教师,教育学博士,研究方向为教育基本理论、语文课程与教学。

中图分类号:G642

文献标识码:A

文章编号:1674-344X(2016)04-0101-05