肺表面活性物质联合NCPAP治疗新生儿呼吸窘迫综合征的临床分析

孙旭红(河南省漯河市第二人民医院儿科,河南 漯河 462000)

肺表面活性物质联合NCPAP治疗新生儿呼吸窘迫综合征的临床分析

孙旭红

(河南省漯河市第二人民医院儿科,河南 漯河 462000)

【摘要】目的 探讨肺表面活性物质联合经鼻持续气道正压通气(NCPAP)治疗新生儿呼吸窘迫综合征的临床效果。方法 选取我院2011年2月至2015年2月确诊新生儿呼吸窘迫综合征的患儿92例,按照奇偶数分成研究组与对照组,对照组患儿应用肺表面活性物质与机械通气进行治疗,研究组患儿应用肺表面活性物质联合NCPAP进行治疗,分析比较两组患儿临床疗效及主要终点事件结果。结果 研究组患儿在治疗后总有效率93.48%,明显高于对照组67.39%,研究组患儿心率、呼吸频率、机械通气时间、经鼻持续气道正压通气时间、平均氧合指数与对照组患儿比较均具有明显优势,差异对比均有统计学意义(P<0.05)。结论 肺表面活性物质联合NCPAP治疗新生儿呼吸窘迫综合征效果显著,有效地降低了患儿机械通气治疗的概率,减少了患儿并发症的发生,缩短了治疗时间,值得临床推广应用。

【关键词】新生儿呼吸窘迫综合征;NCPAP;肺表面活性物质

新生儿呼吸窘迫综合征在临床治疗中通常采取肺表面活性物质以及呼吸支持。一般呼吸支持技术包括机械通气与NCPAP两类,经呼吸支持治疗可以使得患儿病死率及并发症发生率明显减少,使得呼吸窘迫综合征临床症状得到有效改善[1]。经机械通气与肺表面活性物质治疗对于新生儿呼吸窘迫综合征具有一定效果,但其不良反应较为显著,使得临床应用受到限制。本文选取92例新生儿呼吸窘迫综合征患儿,分析肺表面活性物质联合NCPAP治疗效果,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料:选取我院2011年2月至2015年2月确诊新生儿呼吸窘迫综合征的患儿92例,胎龄29~33周,入院日龄1~13 h,按照奇偶数分成研究组与对照组,每组46例,患儿肺部X线片均有支气管充气征、可见细颗粒或网状阴影,肺含气量明显降低,临床症状如呻吟、呼吸急促等较为明显,而且排除出生后6 h需要机械通气治疗、高于Ⅱ度脑出血状况、先天性心脏病的患儿。研究组中有男26例,女20例,对照组中男29例,女17例。两组患儿在年龄、性别等基础资料方面对比差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法:两组患儿均早期应用肺表面活性物质珂立苏(华润双鹤药业股份有限公司生产)治疗,首次给药40~100 mg/kg,经气管插管注入气管下部,分三个体位,即右侧卧位、左侧卧位和仰卧位各1/3剂量给药,每次珂立苏注入后均需气囊通气持续1~2 min,然后研究组患儿拔出气管插管,连接NCPAP呼吸支持,对照组患儿给予机械通气治疗。

1.3 观察指标:观察两组患儿临床治疗效果及主要终点事件[2]。主要终点事件是指新生儿在出生后7 d内,是否需要采用机械通气治疗,其适应证通常包括严重呼吸暂停发作、低氧血症和呼吸性酸中毒等。严重呼吸暂停为每小时需经面罩予以>2次的辅助呼吸,或呼吸暂停频率>4次/小时。临床治疗效果分为治愈、好转、无效[3]。治愈:经治疗患者主要临床症状均消除,经血气分析显示为正常;好转:经治疗患者主要临床症状得到显著改善,经血气分析显示PaO2、PaCO2得到显著改善,PaO2上升>20 mm Hg;无效:经治疗后患者临床症状与血气分析未得到显著改变或有更为严重趋势。总有效率=治愈率+好转率。

1.4 统计学方法:数据均采用SPSS17.0软件系统统计处理,计量资料应用以(±s)表示,以t检验,计数资料以%表示,χ2检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结 果

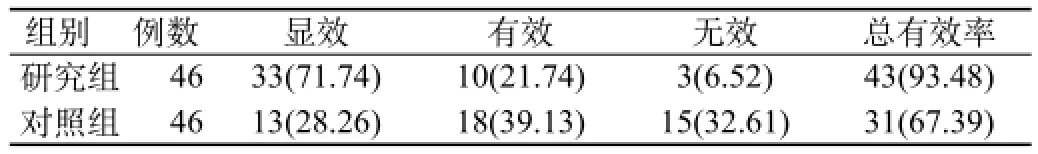

研究组患儿经治疗总有效率明显高于对照组,差异对比有统计学意义(P<0.05),见表1。研究组患儿心率、呼吸频率改善程度优于对照组,机械通气时间、经鼻持续气道正压通气时间与对照组比较均明显缩短,平均氧合指数高于对照组,差异对比均有统计学意义(P <0.05),见表2。

表1 两组患儿临床治疗效果对比[n(%)]

表2 两组患儿主要终点事件结果比较(±s)

表2 两组患儿主要终点事件结果比较(±s)

注:与对照组比较,P<0.05

平均氧合指数研究组46 148±2 2.2±0.4 3.6±1.0 47±3 64.9±5.7对照组46 176±9 5.9±1.8 6.4±1.8 62±4 43.1±4.6组别 n心率(次/分)机械通气时间(d)经鼻持续气道正压通气时间(d)呼吸(次/分)

3 讨 论

新生儿呼吸窘迫综合征为肺表面活性物质缺乏所致,多见于早产儿,生后数小时出现进行性呼吸困难、青紫和呼吸衰竭。肺表面活性物质缺乏时肺泡壁表面张力增高,肺泡逐渐萎陷,进行性肺不张,发生缺氧、酸中毒、肺小动脉痉挛,肺动脉高压,导致动脉导管和卵圆孔开放,右向左分流,缺氧加重,肺毛细血管通透性增高,血浆纤维蛋白渗出,形成肺透明膜,使缺氧酸中毒更加严重,造成恶性循环[4]。

肺泡表面活性物质可降低肺泡表面张力,防止肺泡萎陷,调节肺泡表面张力,稳定不同大小的肺泡内压力,使小肺泡不至于萎陷,大肺泡不至于过度膨胀,可以维持肺顺应性,维持肺泡-毛细血管间液体平衡,防止肺水肿,还可以参与呼吸道免疫调节及防御机制等。

NCPAP的治疗作用是使萎陷的肺泡重新张开,并在呼气末保持正压,增加肺容量和功能残余气量,减少肺内分流,改善氧和,提高动脉血氧分压。防止肺泡萎陷,可以减少肺泡表面活性物质的消耗。氧和改善可促使肺泡产生肺表面活性物质,有利于病情改善[5]。肺表面活性物质与NCPAP联合应用,可在整个呼吸周期即吸气相与呼气相维持充分的气体交换,更好地提高氧和能力,改善肺顺应性。NCPAP应用还可增加肺表面活性物质的释放,有力于病情恢复。NCPAP相对于气管插管而言是无创性的,可以减少应用机械通气时对患儿造成的损伤,使得气胸、肺发育不良、视网膜病等并发症明显减少,还可以减少肺部感染的机会,缩短用氧时间和住院时间。

经本文研究可知,研究组总有效率明显高于对照组,而且观察研究组患者的主要终点事件结果显示,其心率、呼吸频率、机械通气时间、经鼻持续气道正压通气时间、平均氧合指数均具有明显优势,与对照组比较,差异均存在统计学意义(P<0.05)。由此可知,采用肺表面活性物质联合NCPAP治疗新生儿呼吸窘迫综合征,与肺表面活性物质联合机械通气方法对比,效果更为明显,心率、呼吸频率改善更为明显,平均氧合指数提高,机械通气时间及经鼻持续气道正压通气时间缩短。

总之,肺表面活性物质联合NCPAP治疗新生儿呼吸窘迫综合征效果显著,有效地降低了患儿机械通气治疗的概率,减少了患儿并发症的发生,缩短了治疗时间,值得临床推广应用。

参考文献

[1] 茅红英.鼻塞持续气道正压通气联合大剂量氨溴索治疗新生儿呼吸窘迫综合征[J].当代医学,2013,19(25):51-52.

[2] 曾凌空.肺表面活性物质蛋白B基因多态性与新生儿呼吸窘迫综合征易感性的研究[J].中国循证儿科杂志,2011,6(1):37-41.

[3] 姜建霞.肺表面活性物质联合经鼻持续气道正压通气治疗早产儿呼吸窘迫综合征28例[J].中国药业,2012,21(5):90-91.

[4] 邵肖梅,叶泓瑁,丘小汕.实用新生儿学[M].4版.北京:人民卫生出版社,2011:395-396.

[5] 吴瑞萍,胡亚美,江载芳.实用儿科学[M].6版.北京:人民卫生出版社,2000:453.

中图分类号:R722.1

文献标识码:B

文章编号:1671-8194(2016)16-0065-02