颈动脉粥样斑块与老年性脑梗死的临床关系分析

周建华(浙江省宁波市鄞州区姜山镇茅山卫生院,浙江 宁波 315193)

颈动脉粥样斑块与老年性脑梗死的临床关系分析

周建华

(浙江省宁波市鄞州区姜山镇茅山卫生院,浙江 宁波 315193)

【摘要】目的 探讨颈动脉粥样斑块与老年性脑梗死的临床关系。方法 根据研究方向,选取我院2011年12月至2014年12月收治的50例脑梗死者作为患本次的研究对象,设为观察组,另选50例非脑梗死者作为对照组,均采用多普勒超声进行检测,观察患者双侧颈动脉粥样硬化斑块的形成情况。结果 50例脑梗死患者均出现不同程度的粥样硬化,其中颈动脉斑块检出率为80.0%;结果还表明观察组的血压、血脂、血糖明显高于健康体检者。结论 颈部动脉粥样硬化斑块是形成脑梗死的重要因素,高血压、高血脂及高血糖是形成颈部动脉斑块的重要因素。

【关键词】颈动脉;粥样斑块;脑梗死;老年

本文主要探讨颈动脉粥样斑块与老年性脑梗死的临床关系。现将探讨结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料:选取我院2011年12月至2014年12月收治的50例脑梗死患者作为本次的研究对象,设为观察组,均经颅脑CT以及MRI确诊,诊断标准符合第四届脑血管疾病会议诊断修订的标准[1]。另选50例非脑梗死者作为对照组。观察组中男性患者33例,女性患者17例,年龄最小的54岁,最大的86岁,平均年龄(72.5±3.12)岁,病程最短的2个月,最长的3年,平均病程(14.56±2.65)个月,其中大面积脑梗死患者15例,多发性腔隙性脑梗死患者30例,单一病灶脑梗死患者5例。对照组中男性28例,女性22例,年龄最小的52岁,最大的82岁,平均年龄(71.41±3.08)岁,50例参与研究的人员均为本院正常体检者,无高血压、糖尿病以及心肝肾等疾病。本次检测为患者及家属详细讲解检测过程和检测原理,获得患者及家属支持与配合。对比两组参与者年龄、性别等一般资料无明显差异(P>0.05)。具有可比性。

1.2 方法:①检查开始前对参与研究的100例人员进行常规检查,为每位参与者建立健全的档案资料,对其各项身体指标进行详细记录。仪器设备:多普勒超声诊断仪,采用5~13 MHz超宽频探头[2]。②患者取仰卧位,颈部伸展,头部偏向检查对侧,探头置于胸锁乳突肌前缘或后缘,从锁骨上窝颈动脉起始处沿血管走向行纵向扫描,依次探查颈总动脉、颈内动脉及颈外动脉。二维图像观察血管走向、管壁、管径、内膜中层厚度及有无斑块形成[3]。③用彩色多普勒超声显示血管内流状态,观察血管壁内分布及管腔狭窄率。记录两组患者颈动脉粥样硬化斑块、狭窄数及血流参数[4-5]。

1.3 观察指标:斑块评价标准:在动脉管腔内,从纵断面和横断面进行扫描,检测到突出于内膜的单发或多发性病变,测量斑块表面的纤维帽至血管壁外膜前缘的垂直距离,<1.0 mm为颈动脉超声阴性;>1.0 mm为颈动脉内膜增厚;>1.2 mm为颈动脉斑块阳性。参与研究的100例人员均于入院后第2天清晨抽取空腹静脉血,验Fib[6]。

1.4 数据处理:研究结束后,将所有的数据结果录入到SPSS17.0软件中,录入过程中确保真实客观,以95%作为可信区,计数资料用百分比、率表示,卡方检验比较;计量资料用均数标准差表示,t检验比较。以P<0.05认为差异具有统计学意义,观察组与对照组患者的护理效果具有差异,数据之间具有差异性。

2 结 果

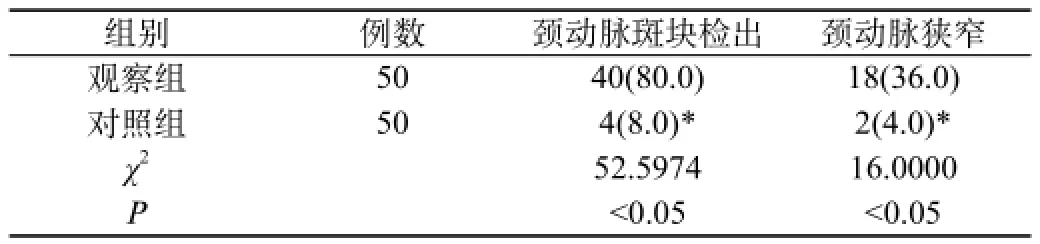

①两组患者颈动脉超声检查结果比较,观察组颈动脉斑块检出例数为40例,概率为80.0%,对照组颈动脉斑块检出例数为4例,概率为8.0%,组间差异具有统计学意义(χ2=52.5974,P=0.0004)。观察组颈动脉狭窄检出例数为18例,概率为36.0%;对照组颈动脉狭窄检出例数为2例,概率为4.0%,组间差异具有统计学意义(χ2=16.0,P=0.0001)。见表1。②观察组中43例患者出现斑块,对照组中10例出现斑块,并且发现,粥样斑块的形成率随年龄的增长而增高。③两组FBG、血脂、Fib结果的比较,观察组的FBG、血脂、Fib明显高于对照组,P<0.05。

表1 观察组与对照组颈动脉斑块检查情况比较[n(%)]

3 讨 论

动脉粥样硬化是一组动脉硬化的血管中常见的一种,其特点是受累动脉病变从内膜开始。一般在有脂质和复合糖类积聚、出血及血栓形成,纤维组织增生及钙质沉着,并有动脉中层的逐渐蜕变和钙化,病变常累及弹性及大中等肌性动脉,一旦发展到足以阻塞动脉腔,则该动脉所供应的组织或器官将缺血或坏死。由于在动脉内膜积聚的脂质外观呈黄色粥样,因此称为动脉粥样硬化[7]。

颈动脉粥样斑块是颈动脉粥样硬化的表现,好发于颈总动脉分叉处,目前认为与老年人缺血性脑卒中的发生关系密切。其引起缺血性脑卒中的机制可能为:斑块增大致使颈动脉管径狭窄引起颅内低灌及斑块脱落形成栓子,导致颅内动脉栓塞。其临床表现分为有症状性和无症状性两大类,其中有症状性包括短暂性脑缺血发作和缺血性脑卒中。临床上,通过对颈动脉的狭窄程度及斑块的形态学测定,来对颈动脉斑块进行评价,判断其危害性[8]。

研究表明,导致动脉粥样硬化的危险因素均可导致颈动脉斑块形成,如年龄、性别、家族遗传心血管疾病史、高胆固醇、肥胖、高血压、糖尿病、不良生活习惯等,如果存在以上多项危险因素,出现颈动脉斑块的概率就会明显上升。

本文中对颈动脉粥样斑块与老年性脑梗死的临床关系进行探究,采用彩色多普勒超声诊断仪进行诊断,结果显示,50例老年性脑梗死患者中有40例被检出有颈动脉斑块形成,概率高达80.0%,明显高于健康体检者的对照组(8.0%),研究还表明,老年性脑梗死患者的颈动脉斑块形成与FBG、血脂、Fib有密切关系,FBG、血脂、Fib越高,患者纤维溶系统活性越低,血流阻力增加,出现脑梗死颈部动脉斑块的概率越高。

由此可知,颈部动脉粥样硬化斑块是形成脑梗死的重要因素,高血压、高血脂及高血糖是形成颈部动脉斑块的重要因素。

参考文献

[1] 龚燕.超声评价颈动脉粥样斑块与脑梗死的临床价值[J].医学信息(上旬刊),2010,23(2):429-430.

[2] 芦淑华.超声在诊断颈动脉粥样斑块与脑梗死中的应用价值[J].中国实用医药,2012,7(22):115-116.

[3] 王琪,于春雷,何鹏,等.老年脑梗死患者颈动脉粥样斑块的临床治疗探讨[J].中国保健营养(下旬刊),2013,23(4):1716.

[4] 张淑敏,陈淑慧,刘敏,等.颈动脉粥样斑块稳定性及血清超敏C反应蛋白与急性脑梗死发病机制关系的研究[J].山西医药杂志,2010,39(6):502-503.

[5] 丁松青.氯吡格雷联合辛伐他汀稳定老年脑梗死患者颈动脉粥样斑块疗效观察[J].现代实用医学,2010,22(6):622-624.

[6] 陆尤,万继峰.阿托伐他汀对脑梗死患者血脂及颈动脉粥样斑块的干预作用[J].中国心血管病研究,2012,10(4):282-285.

[7] 朱苹.C反应蛋白及颈动脉粥样斑块的稳定性与脑梗死关系的临床研究[J].中外医学研究,2011,9(4):29-30.

[8] 张国平,薛萍.老年脑梗死患者颈动脉颅外段动脉粥样硬化100例分析[J].中国现代医学杂志,2010,20(8):1262-1264.

中图分类号:R743.33

文献标识码:B

文章编号:1671-8194(2016)16-0081-02