体位复位结合椎体强化术后椎体高度恢复的研究

李松哲* 崔正默(延边第二人民医院,吉林 延吉 133000)

体位复位结合椎体强化术后椎体高度恢复的研究

李松哲* 崔正默

(延边第二人民医院,吉林 延吉 133000)

【摘要】目的 观察体位复位辅助下椎体强化术(PVP及PKP)后椎体高度恢复的变化。方法 ①本组病例共120例,其中T1121例、T1248例、L136例、L212例、L33例,其中PKP 38例、PVP 82例。②患者取俯卧位,基础麻醉生效后通过调节手术床骨折部位过伸结合适度的手法按压,达到满意的闭合复位后行椎体强化术。记录分析视觉模拟评分(VAS)及伤椎高度变化。结果 术后伤椎处疼痛均明显减轻,椎体前缘高度和中间高度有显著恢复,后凸畸形角得到明显矫正。结论 体位复位辅助下行椎体强化术治疗骨质疏松性椎体压缩性骨折,能迅速缓解疼痛,有效恢复椎体高度、矫正后凸畸形。

【关键词】椎体压缩性骨折;骨质疏松;椎体成形术;椎体后凸成形术

近年来,椎体强化术(PVP、PKP)在国内外已经得到了广泛开展,逐渐成为骨质疏松性椎体压缩性骨折(简称OVCF)、椎体血管瘤、脊柱转移瘤及脊柱骨髓瘤等疾患的重要治疗方法。此项技术的核心在于向病/伤椎体内注入骨水泥,从而达到稳定椎体和止痛的作用。既往大量的临床研究结果表明,椎体强化术用于治疗OVCF具有手术创伤小、止痛效果好、安全性高、能有效预防后凸畸形等优点,给OVCF的治疗带来了里程碑式的变化,甚至成为不宜长期卧床患者的首选方案。我院自2012年2月至2014年12月,通过体位复位结合椎体强化术治疗120例新鲜椎体压缩性骨折老年患者,其中T1121例、T1248例、L136例、L212例、L33例,其中PKP38例、PVP82例,疗效显著,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料:本组病例共120例,其中T1121例、T1248例、L136例、L212例、L33例,其中PKP 38例、PVP 82例。其中男12例、女108例;年龄58~82岁,平均年龄为68岁;T1121例、T1248例、L136例、L212例、L33例,均为3周以内的新鲜骨折。术前给予伤椎X线CT、MRI检查找出责任椎,测量伤椎高度及后凸角;观察椎体后缘有无骨折等。

1.2 手术方法:患者均俯卧于手术床上,给予基础麻醉后以伤椎为中心调解手术床使伤椎过伸,用适当的外力手法辅助复位。C型臂透视复位满意后,常规消毒铺巾,穿刺点皮肤做约5 mm切口。82例行PVP者,在透视监视下骨钻孔针经椎弓根穿刺进入至椎体后1/3处,抽出针芯,插入智能导入管至椎体前中1/3处,C型臂全程监控下拉丝期后期加压注入骨水泥。38例行PKP者,穿刺针插入椎体后缘约2~3 mm,取出针芯,插入导针至椎体前2/3处,再插入球囊,高压注入对比剂,通过球囊扩张进一步复位压缩椎体,拔出球囊,通过套管拉丝期注入骨水泥。所有病例均行双侧椎弓根穿刺注入骨水泥,待骨水泥开始硬化后旋转工作套管退出。

1.3 术后处理:术后平卧至少2 h,密切观察生命体征及肢体感觉及活动情况。术后次日在支具保护下下床活动。嘱患者长期口服福善美及钙尔奇,逐渐进行功能锻炼。

1.4 观测指标及统计学处理方法:①参照Lee等方法[1],测定椎体高度压缩率和恢复率。②测量椎体后凸角度。正常椎体上、下终板在侧位X线上应显示平行。椎体后凸角度为侧位X线片上伤椎上、下终板垂线的交角。③评估疼痛。采用视觉模拟评分(VAS),记录术前、术后VAS评分。④应用SPSS 13.0统计软件对各组手术前后指标采用配对t检验评估术前后VAS评分、椎体前缘、中央椎体高度和椎体后凸角度改变情况,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

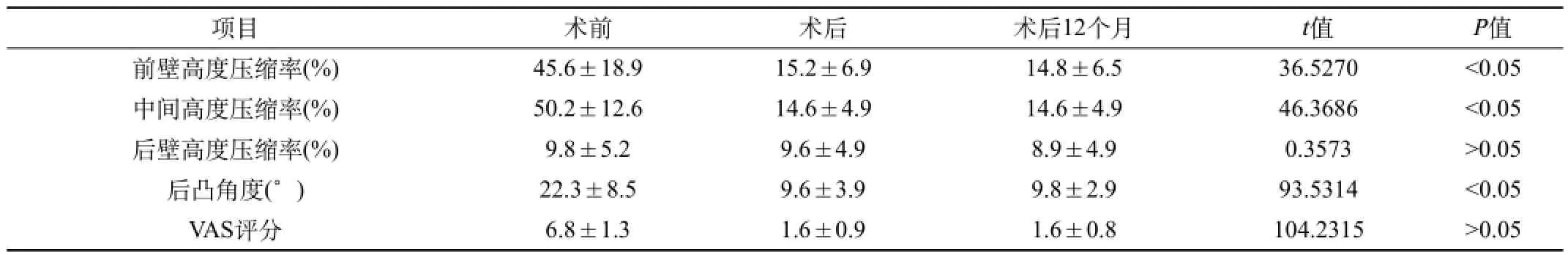

随访时间为4~26个月,平均13个月。失血量平均8.5 mL/例,PVP手术时间20~45 min/椎,平均28.5 min/椎,PKP手术时间30~75 min/椎,平均45.5 min/椎,注射骨水泥量2.0~6.0 mL/椎,平均4.5 mL/椎。所有患者无术中死亡、未出现肺栓塞。PVP15个椎体出现骨水泥外漏,但无神经症状;PKP未出现骨水泥外漏。术后所有患者胸背部疼痛有不同程度的缓解。术后VAS评分都有明显下降,与术前相比有显著性差异(表1,P<0.05),两组患者VAS降低值行方差分析没有统计学意义(P>0.05);两组椎体高度、cobb角与术前比较,差异有统计学意义(表1,P<0.05)。两组数据,PVP组与PKP组矫形效果有显著性差异(P<0.05)。获得随访患者中未发现疼痛加重剂临近椎体骨折。

表1 椎体强化术(PVP与PKP)手术前后VAS评分及畸形矫正情况对比

3 讨 论

3.1 体位复位结合椎体强化术的优势:椎体强化术(PVP/PKP)作为OVCF的微创治疗方法,在国内外发展迅速,并且其良好的疗效被广大的业内人士所认可,PVP最早被法国的Galibert医师应用于临床,治疗颈椎血管瘤,并逐渐应用到创伤性椎体压缩性骨折。

目前对于无神经症状,轻中度畸形的椎体骨折的治疗仍存在争议。手术或非手术治疗均有良好疗效的文献报道。但是常规手术治疗创伤大、术后感染、医院性神经损伤、内固定失效及麻醉并发症等一系列手术风险和医疗费用相对高等缺点。而保守治疗虽然可以通过体位复位恢复部分椎体高度,但椎体内被挤压破坏的骨小梁并未完全复位,伤椎内存在较大的空隙,即“蛋壳样椎体”,由于没有爬行替代支架,骨不能长入直接愈合,尤其是爆裂性骨折,髓核和破坏的终板挤入椎体内,影响骨愈合,使椎体不具有负重能力,易发生后期椎体高度丢失,局部后凸畸形及慢性腰背痛等后遗症。

我们采用体位复位结合PVP/PKP治疗OVCF。首先,体位复位可以使脊椎前柱牵伸,前纵韧带牵张,即类似韧带整复作用复位。其次,通过工作通道椎体内注入骨水泥(PMMA)强化椎体、稳定骨折,防止椎体进一步压缩,同时缓解疼痛。

3.2 体位复位结合椎体强化术的手术适应证:我们认为采用体位复位结合椎体强化术治疗OVCF患者的选择应从患者的神经症状、脊柱稳定情况、畸形程度来选择。神经功能完好、后凸畸形<30º、椎体压缩<50%,脊柱稳定的单节段新鲜胸腰椎骨折是该手术适应证。本组全部病例为屈曲暴力所致压缩性骨折,根据Denis分型[2],本组病例大部分为B型骨折,少部分为A型及C型骨折,无爆裂性骨折。

3.3 椎体高度恢复的观察:PVP由于创伤小,操作简便、价格低廉、疗效显著,已成为OVCF的重要治疗手段,但能否恢复椎体高度方面仍有争议,尤其是主张做PKP者认为PVP术不能恢复压缩椎体的高度。2003年Hiwatashi等报道37例共85节椎体,PVP术后观察发现椎体高度多数有明显提高。本研究证实,86例患者通过体位复位结合PVP术后椎体高度明显恢复;体位复位结合 PKP术较前者椎体高度恢复更明显,但二者之间无统计学差异;并发现椎体压缩程度越明显,术后椎体高度恢复率越高,后凸畸形矫正更明显。我们认为体位复位结合椎体强化术治疗OVCF简单易行,可效提高椎体高度恢复率,恢复脊柱正常力线,提高止痛效果,安全可行,实用性强。

参考文献

[1] Lee ST,Chen JF.Closed reduction vertebroplasty for the treatment of osteoporotic vertebral compression fractures: technical note[J]. Jneurosurg,2004,100(4 Suppl Spine):392-396.

[2] Denis F.The three column spine dan its significance in the classification of acute thoracolumbar spinal injuries[J].Spine,1983,8 (8):817-831.

中图分类号:R687.3

文献标识码:B

文章编号:1671-8194(2016)16-0181-02

*通讯作者