花品与花器

文/孔铮桢(景德镇陶瓷学院)

花品与花器

文/孔铮桢(景德镇陶瓷学院)

Flowers not only are the present of the nature but also are art objects of personality bestowed by the scholars who borrow the f owers to make analogies and to express their mind and dreams in subtle way in their everyday life. Flower vases also become a kind of aesthetic object with unique character while they are in charge of supporting role. The Chinese scholars have paid close attention to it and actively designed classic and various kinds of ceramic vases.

1、文人花艺理论的发展

中国的古人很早以前便已懂得欣赏花木的自然之美,并将这种愉悦的观感诉诸于诗句之中。《诗经》中“桃之夭夭,灼灼其华”(《周南·桃夭》)一句描绘出一幅灿烂的春之光景。在中国古人的心中,花草早已脱离了自然物的这一单纯属性,它们不仅有着优雅的外表,更有着深刻的内涵,在许多场合下,花草几乎可以代替语言,成为人们用以表达情感的媒介。不过,在六朝以前,人们还只是普遍以折花、佩花、簪花等方式来赏花、用花,目前所知有关于中国古人使用器皿插花的行为最早被记载于《南史》卷四十四《晋安王子懋传》,“晋安王子懋,……母阮淑媛尝病,危笃,请僧行道,有献莲华供佛者,众僧以铜罂盛水渍其茎,欲华不萎。”这一段文字中明确陈述了以铜罂盛水渍花的行为,也就是说,至晚在南朝,人们已经懂得以盛放有清水的器皿来保持花朵的新鲜状态。

插花艺术的出现当与人的思想转变有关,在巫术盛行的三代时期,狰狞的神兽与变形的动物成为人们祈求神佑的重要媒介。然而,当天人合一的思想逐渐产生之后,加之农业文明的发展,使得人们开始将审美品鉴的目光转移到柔美的花草上来,尤为有趣的是,最初作为一种佛前供奉的重要形式,插花艺术后来却伴随着日渐成熟的审美规范成为了文人日常生活的一个重要组成部分。

唐代文人已对插花中的各项细节有了周全的考量,特别是在配用的器具和置花的环境设计上更是充满了文人气息。正如清人陆廷灿所说:“罗虬作《花九锡》,一曰重顶幄幛风,二金错刀剪折,三甘泉浸,四玉缸贮,五雕文台安置,六书画写,七艳曲翻,八美醑赏,九新诗咏。且曰亦须兰蕙梅莲之类,乃可披襟。”1. [清]陆廷灿,南村随笔,卷二,清雍正十三年陆氏寿春堂刻本就文人花艺理论的发展进程来看,《花九锡》已完全阐明了插花的综合要素,堪称后世花论的基础之作。

文人花艺理论的体系直到宋代方可被视为趋于成熟。彼时文风昌盛,出现了众多颇有见地的花艺理论著作,其中尤以花谱为多,而且,这些作品似乎都是以五代《花经》为基础,对不同种类的花草进行拟人化的品格排列。在品评花卉的性格时,宋代文人们选择的对象十分近似,多为那些美而不妖、艳而不俗的种类,正如周密所述“花艳并秀,非天时清美不宜,又标韵孤特,若三闾大夫,首阳二子,宁槁山泽,终不肯頫首,屛气受世俗湔拂,间有身亲貌悦,而此心落落不相领会,甚至于污亵附近,略不自揆者,花虽眷客,然我辈胸中空洞,几为花呼叫称冤,不特三叹!”2. [宋]周密,齐东野语,卷十五,明正德刻本可见,花的孤高品性和清冷气质是彼时文人品评时的重要标准。

及至明代,文人不再视插花艺术为一种单纯的怡情休闲活动,而是以花比德,将精心考量后创作出来的花艺作品视作个人修养与品德的直接表征,围绕着这一观点所形成的理论成果包括有高濂《遵生八笺·瓶花三说》、袁宏道《瓶史》、张谦德《瓶花谱》等。在这些文献中,我们能看到的不仅是精巧细致的插花技艺,还可从中探寻到隐藏于明代文人内心的情感与思绪。他们不仅写书著述,多数还擅长花艺之道,如吴伟、沈周、祝允明、文征明、唐寅、项元汴、仇英、王世懋、董其昌等人均为此中能手。也正是他们的全心投入,方才促成了“文人花”形式的最终确立。按照张谦德等人的论述来看,“文人花”的主要特征便是花材简单,一般不过二三种;花品高尚,多见梅兰;花型随意,讲究以松散的形式展现插花者淡泊雅逸的内心情境;花器考究,多为古物,且以宋制瓷器为上选。及至明代中后期,这种形态小巧、选材精良的“文人花”渐成文人茶会时的必备,延续了唐人“酒赏”的风气。当“文人花”成为文人日常生活中必不可少的艺术形式之后,对细节的极致考量开始成为此时文人花论中的重要内容,以项元汴为代表的一批明代文人甚至还在自己的著述中详细阐释了诸如择瓶、选花、切枝、用水、护瓶这样的细节,其中一些堪称为“苛刻”。插花的形式也按照体量的大小被划分为厅堂所用“堂花”与斋室所用“室花”两类,其中的细节不胜枚举。不过,总的说来,由于摹古风潮的影响,明代的文人插花艺术整体上看来还是延续了宋代的风范。

清代文人对花艺的爱好更是有增无减,尤其是在满清统治者的倡导与推动下,文人花艺理论的研究更是呈现出一派鼎盛的状态,仅就目前所见,清代的文人花艺著述有近六十种,其中包括有陈昊子所著《花镜》、谢堃所著《花木小志》、高士奇所著《北野抱瓮录》、邹一桂所著《洋菊谱》、李祖望所著《茶花谱》。此外,有关于清代文人的花艺理论还可在他们遗留下来的笔记小说中探得其形,如李渔的《闲情偶寄》和沈复的《闲情记趣》。

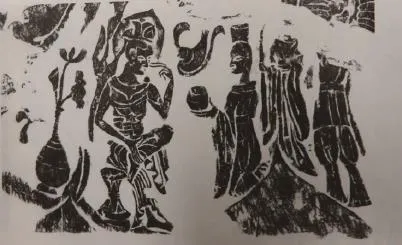

南北朝龙门莲花洞南壁四十一龛内雕刻

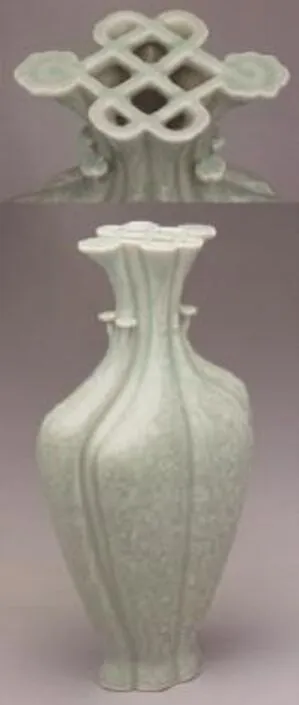

永乐《翠青瓷三系罐》

2、花器设计中的文人趣味

在唐人的眼中,不同的花材所需使用的器皿各有不同,例如《花九锡》中认为牡丹这类花型硕大的草本花卉,须以白瓷或青铜制成的盘、瓮一类低矮稳重的造型置放方才适宜,甚至于所搭配的几案也应当是贵重的青玉案或螺钿漆案,而陶器则不堪敷用,薛能《牡丹诗》中便以“异色稟陶甄,常疑主者偏”一句表达对陶器插花的不屑。此后,宋人似乎尤爱瓷瓶,究其原因,可能当如南宋钱时所说:“(小瓷花瓶)高不盈尺,价不满百,以其体制之美,人皆悦之,若无体制,虽雕金镂玉不足贵也。惟人亦然,修为可取,虽贱亦好。苟不修为,贵无取尔。”3. 北京大学古文献研究所,《全宋诗》册五五,北京大学出版社,1998:34344也就是说,宋人看重的是瓷瓶典雅内敛的品格,而非夸张辉煌的外在。明清时期的文人也多以宋人品位为学习和推崇的对象,因此,他们对待花器的审美态度也保留了宋人的遗风,但这并非绝对,从那些存世的花器实物及相关文献中,我们可以发现,善于思考的文人往往会根据居室、气候等现实状况对花器进行适当的改良与创新。

(1)居室空间与花器的造型选择

体态高长的瓶花,在从佛前供物到文人雅玩到变化过程中,不仅受到社会审美意识的影响,更是因十分现实的生活方式变化而出现并逐渐成为花艺主流,这种变化就是垂足而居方式的出现,“高坐具的发展和走向成熟,精致的雅趣因此有了安顿处。……并与同时发达起来的文房清玩共同构建起居室布置的新格局。”4.扬之水,《宋代花瓶》,北京:人民美术出版社,2014:1究其原因,坐姿坐法的改变使得人们的视线范围发生了改变,较之于盘足时期而言,使用了高坐具后,人的水平视线上移,视野范围也随之扩大,同时,由于几案桌台这类家具的出现,器物有了更为稳固而安全的展示平台,因此,原来那些低矮造型的器物就可以被尽可能地拉长,以获得全新的审美体验。

对于文人而言,书房显然是一个更为重要的生活场所,书房环境的设置会直接影响到瓶花艺术的具体表现形式。根据文献记载可知,在宋元文人狭小的书房中,花瓶已成为与文房、香炉并重的怡情陈设。紧凑的空间要求这些花瓶的造型尽可能地精炼且不失美感,色彩不宜过于鲜艳却也不能流于平庸,同时,在保持相对轻盈的体态时还应当保持足够的稳定性,其中,最为成功的花瓶造型莫过于胆瓶。所谓“胆瓶”便是指一种长颈圆腹、形似垂胆的花瓶,徐兢《宣和奉使高丽图经》卷三十一“花壶”条中所写“花壶之制,上锐下圆,略如垂胆”便是指此。彼时,汝窑胆瓶尤为文人推崇,因为,这种体态娇小、身形修长的花瓶可能在宋代文人书房的几案上拥有最高的出现几率。不过,胆瓶并非宋人创造的插花器具,早在南北朝所建龙门莲花洞南壁四十一龛内便可见到十分明确的胆瓶插花形象。到了宋代,胆瓶几乎已成为最重要的插花用瓶,无论是在宋人小品中还是在漆器彩绘上,都可见人手捧插花胆瓶的形象。杨万里《诚斋集》卷五所载《昌英知县叔作岁,坐上赋瓶里梅花,时坐上九人,七首》之二云:“胆样银瓶玉样梅,北枝折得未全开。”5. 北京大学古文献研究所,《全宋诗》册四二,北京大学出版社,1998:26128其中,胆瓶、梅枝便真实地展现出了宋代文人生活中最为常见的瓶花样式。这并非个例,仅在宋代便可见以胆瓶为吟诵对象诗篇近百首。而且,由于胆瓶的形象深入人心,宋人更将一些造型与之近似的植物直接冠以“胆瓶”知名,如楼钥《戏题胆瓶蕉》:“垂胆新 出汝窑,满中几荚浸云苗。瓶非贮水无由罄,叶解流根自不凋。”6. [宋]楼钥,攻 集,卷十一,清武英殿聚珍版丛书本便题写出了深受宋明文人喜爱的胆瓶蕉在色彩和形态上的特征。

(2)季节时令与花器的细节设计

自宋代开始,文人们对花瓶的功能要求越来越多,除了需要那些在造型上能够满足优雅审美需求的花器之外,特别受到文人关注的功能设计便是如何避免冬季的“冻裂”问题。在明人有关于花艺的各类文献中,我们经常可以看到记述着诸如“冬间插花……磁瓶即铜瓶亦畏水冻瓶质厚者尚可,否则破裂”7. [明]王路,花史左 ,卷八,明万历刻本一类的内容,不过,选择质地厚重的花瓶以避免冻裂还是显得较为被动了,这对于勤于思考的明清文人而言显然并不是最佳的方法。永乐翠青瓷三系罐内附一件圆柱形铜质内胆,从纹饰上来看,符合明晚期至清初的形态特征,可见,这件内胆当是后配。当配上内胆之后,这件储物用的小瓷罐就变身成为一件可以防冻裂的花器,镂空的内胆盖又可起到如同“占景盘”一般分隔花枝的作用。在清宫旧藏中,此类花器较为多见,如清初的这件白瓷葵花式花瓶也采用了铜胆的改良设计。

(3)溯古情怀与功能改良型花器

高濂在《燕闲清赏笺》开篇写到:“余嗜闲,雅好古,稽古之学,唐虞之训;好古敏求,宣尼之教也。”表明了自己的好古之情。其实,这不仅是高濂一人的爱好,对于绝大部分的明清文人而言,习古摹古是他们审美学习中的一项重要内容,这并非他们艺术创意缺失的表现,而是出于对典范的敬畏与崇拜。明清文人最常使用的两种摹古花瓶当属花尊与花觚。

尊产生于三代之初,曾是青铜礼器中的重要品种,其体态端正庄严,是古代君主祭天祀神时的重要器物。但在宋人陈清波所绘《瑶台步月图册》中便可见以尊插花的图像。自明代开始,尊便成为重要的花器了,这在明人关于瓶花的多部著述中都可见到。明清以降,尊的造型开始发生改变,成为近似于渣斗的造型,如清汪承霈所绘《万年花甲》中便以一件红色渣斗型盆栽种蒲草营造文人桌上小景。

花觚也是古代文人生活中常见的一种花器,其中所插多为兰蕙一类枝条高耸的花材,历代遗物出土很多,如南宋官窑遗址及金鱼村窖藏中都出现了大量的瓷觚,由于觚也曾是三代重要的青铜酒器,故而“花觚”这个词语出现的较晚,目前所知当为明代。有关于花觚的具体使用形式,在明代画家的画作中已经得到了充分的展现,如谢环的《杏林雅集图卷》、沈周的《琴士图卷》、《林亭佳趣》等。清代的景德镇更是烧造大量的单色釉、青花及釉上彩瓷花觚。

[宋]陈清波《瑶台步月图》

北宋《三十一孔瓷花器》

[清]汪承霈《万年花甲》

清乾隆《青花六联瓶》

明正德《青花阿拉伯文七孔花插》

(4)因时风世俗而生发的创新型花器

五代时期出现了一种十分特殊的花器——占景盘。“郭江州有巧思,多创物,见遗占景盘。铜为之,花唇,平底,深四寸许,底上出细筒,殆数十,每用时满添清水,择繁花插筒中,可留十余日不衰。”(《清异录》,卷三)虽然,目前我们并未找到明确标记为占景盘的存世图像,但从这段文字描述中不难想见其原初形式当为一大铜盘中焊接着数十根竖立的细铜筒,在使用时注满清水,花卉的枝干部分可分别插放在筒中,这样的好处在于可按照艺术构思的需求控制花枝的走向、方位,同时还能尽量延长花朵的盛放时间。由此可见,这与后来的花艺辅助器“剑山”有一定的相似之处。及至宋代,这种设计也被引入到陶瓷花器的制作中来,现藏于台北故宫博物院的一件北宋多孔青瓷花器应当就是占景盘的设计延续。当然,古人并不会仅仅将设计的思维停留在对已有器物的单纯模仿上,仅就“占景盘”这一多孔造型特征,明清时期的宫廷及民间用瓷中就出现了许多改良创新型的花器。如明代正德年间的青花阿拉伯文七孔花插是一件造型奇特的多孔花器,虽然有学者认为这件球形容器可能是香器的一种,但因其球体与底座为一体,并不便于置放燃烧香料,所以,目前普遍认为这应当是对“占景盘”的改良型设计。在这个基础上,乾隆年间的这件冬青福寿海棠式瓶也延续了同样的功能特征,口部的镂空盘长结恰好可起到间隔花枝的作用。另一件同时期的青花六联瓶则舍弃了“占景盘”外部的盘,直接将各个小瓶联结到一起,根据内务府造办处珐琅作档案中“七月二十一日作得五管花插一件……八月十四日做得六管花插”的记载便基本可以确定这种器物的功能。而且,这种多管花器也许还与国外的陶瓷文化产生了交流与融合。荷兰代尔夫特陶瓷工厂中却有此类多管花器的生产传统,目前尚不能确定龙泉窑多管瓶与荷兰多管花器之间是否存在模仿与学习的过程,但不可否认的是,占景盘在中国古代插花艺术的发展过程中确实有着极为重大的意义,它的出现是从器具设计的角度推动了插花形式的革新与改良。

清乾隆《冬青福寿海棠式瓶》

荷兰代尔夫特陶瓷生产的多管花器

荷兰代尔夫特陶瓷生产的多管花器

3、结语

中国古代文人对花器的审美有着一套独特的理论系统,他们既注重雅致的色彩,也关心流畅的造型线条,并不断地创造出具有新意也不失传统趣味的花器来满足他们不断变化的审美需求,事实上,这一创新意识也依然是当代陶瓷花器创作设计中的核心。

Characteristics and styles of fl owers and their vases