重新认识中国传统陶塑的价值(下)

—— 以刘传大师的理论成就做范本研究案例

文/纪文瑾

重新认识中国传统陶塑的价值(下)

—— 以刘传大师的理论成就做范本研究案例

文/纪文瑾

Liu Chuan had his personal unique style with profound inf uences of art theory in ceramic sculpture history of China. A batch and batch aces engaged in Shiwan ceramic sculpture have appeared under his teaching and inf uences. Up to now, the systematic theory of art, based on the Shiwan art experiences of several hundred years, summed by him has inf uenced the creation of Shiwan ceramic sculpture and f ne arts theory of Chinese sculpture, which has caused the Shiwan ceramic sculpture enjoying good reputation both at home and abroad. He was a grand master inheriting the past and ushering in the future in Shiwan ceramic sculpture history and his art achievements has been a peak of Shiwan ceramic sculpture art.

《伏虎罗汉》抗战时原作已遗失

2、刘传的艺术技法

(1)源于生活的观察体验

20世纪60年代刘传在中央美术学院一边做陶塑一边讲课,曾竹韶教授问他:为什么不用模特儿?自己连衣纹也要参看模特,刘传说:你们有十几个模特。我是看几百个模特,以前天天在街市观察,各种人物形象已熟记于心。在整个构思活动中,最初对生活观察体验得来的感性现象总会时时浮现,但当他在对生活进行反复的深入的观察体验中,一旦发现或找到了那本质的现象或体现着一般的个别时,即是美的发现。这个阶段即是上升到审美的理性认识阶段。也就是对于“艺术高于生活”的理解。当从生活实践中的个别出发,然后经主观意识的能动作用突破这个别,实现量的飞跃,然后还需再前进一步,实现质的飞跃。艺术创作中的构思活动,实质上就是一种认识活动,是艺术家对于他生活的社会现实的一种审美认识活动。

刘传从小就爱听讲故事,听说书,看粤剧,养成随时随地观察生活、思考问题的习惯。他认为,艺术来源于生活。对于生活百态和种种人物,要观察、默记、积累、分析、归纳。他说:“我们要学习前人,但必须跳出他们的框框,自己积累生活,有所创造。”怎么积累呢?他本人平日就喜欢蹲在码头渡口,墟边茶肆,观察各式人等。认真观察,默记在心,积累多了,默记多了,各个印象中的形象在脑海中融会贯通、分解聚合,就能抓住各种典型特征,认识也从感性上升到理性。观察有了目标,抓住对象的特征;那么,一般的、无甚意义的就放过去,不必样样都记住。观察,往往是从对象最突出的“形”入手的,这样就更容易抓住对象的“神”。他说:“我们所记忆的形象不是零碎的杂乱无章的东西,而是已经归纳起来的典型。”

(2)人物面相十字法

关于人物的面形,刘传大师经过观察分析,并以民间相学为基础,综合为十个汉字:由、甲、申、田、同、王、国、目、用、风。这十个字将千变万化的艺术形象归纳为两大类——忠耿沉实(反之则迟钝油滑)的圆厚类,轻巧精灵(反之则刁诈狡猾)的尖薄类。

这十字各代表一定的性格:即隐逸自在、下流鬼祟、凶险狠毒、刚劲有力、清秀英俊、横行霸道、本领高强、温文尔雅、秀丽挺拔、潇洒超脱。它们又常互相交织融汇,演变成文武忠奸、邪恶美丑各种各样的人物来。这好像是一种新程式,但却来自对生活的归纳。

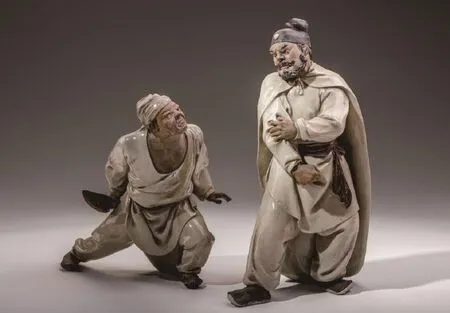

在人物陶塑中,把人物形象按其形象特征分类:例如,人物面部形貌概括成为十个字,即“由甲申田同,王国日用风”。而文武身份又总结为“文则修长,武则粗短”等等。这样既便于创作,也有利于把形象着意强化。刘传作品《虬髯公与李世民》, 虬髯公相貌取用“田”字形去塑造,使之刚正劲武,配合身躯“武则粗短”的表现方法,把虬髯公的身躯相对压矮,塑造得更扎实有力威风凛凛(而李世民面貌则运用“日”字形去表现清俊之气),加上“文则修长”的处理手法去刻画体态,使李世民的形象具有温文俊雅的品格,形成强烈的艺术对比。

(3)“平、扁、直”与“圆、弯、凸”

关于人们喜、怒、哀、乐时面部线条不同的走向,关于人体运动过程中衣纹的起、伏、聚、散的变化,虚、实的相依,厚、薄的对比,刘传归纳为“平、扁、直”与“圆、弯、凸”和“向上、向下”十个字。一般地说,线面的“平、扁、直”代表静和刚硬;而“圆、弯、凸”则代表动与柔和。在人物形象表情方面必须有“圆、厚”与“尖、薄”之分,相对来说,“圆、厚”显得忠耿沉着,“尖、薄”使人感到轻巧精灵。但过份了就会走向反面;“圆、厚”就会流于愚蠢或油滑,“尖、薄”就会流于刁诈和狡猾。任何事物,一般“向上”代表动,富于朝气威武,“向下”则代表坠落、衰败和消沉。人物的内心与外表,常是“内静则外动”,“外静则内动”。我们必须适当运用动中有静、粗中有细、强中有弱、起中有伏的辩证法。

(4)服从错觉视觉

刘传主张,夸张有四个服从:服从真实,服从主题,服从艺术美,服从错觉视觉。刘传的作品充满了感染力,与他熟练运用各种艺术手法有关。关于“错觉”,他精辟地归结为:“因为人的整体美,瞒过了人的错觉。”他举例说,一个小木偶拿到眼前看时,那双大眼睛占到面部的三分之一,看似脱离实际,但离开舞台几十米再看,那双眼就炯炯有神了。运用视觉错觉的夸张手段,是艺术的需要。抗战时,刘传创作了一尊《伏虎罗汉》,左脚有意识短了1/3,目的就为了突出罗汉那双有力的脚;而20世纪50年代初的《晴雯》,前后袖子长度相差一倍多,恰好地表现主人翁纯洁多姿的性格特征。

(5)从规律中寻找不规律

刘传说:“搞艺术,千万不要被规律迷住了,要学会从规律中寻找不规律。”他认为:五官在脸上的分布是有规律的,但肥瘦、男女、美丑却又各个不同,同一个人,也“一脸有五官,五官生七情”,然而,规律还是要熟知的。他曾对儿子说:每一次拿起这条布,它的折纹绝不会雷同,这说明它有变化,但其中也有规律,如布在手的掀引作用下形成细密的折纹,此为布的‘聚点’,但因地心吸力,布完全下垂,其布立即为‘散点’,从而形成松而阔的布纹,这就是规律。知道这个原理,就可以用在创作之中,一件衬衣,被肥人穿上很贴身,衣纹短而密;如瘦子穿上宽松,衣纹皱折垂直地大片起伏……

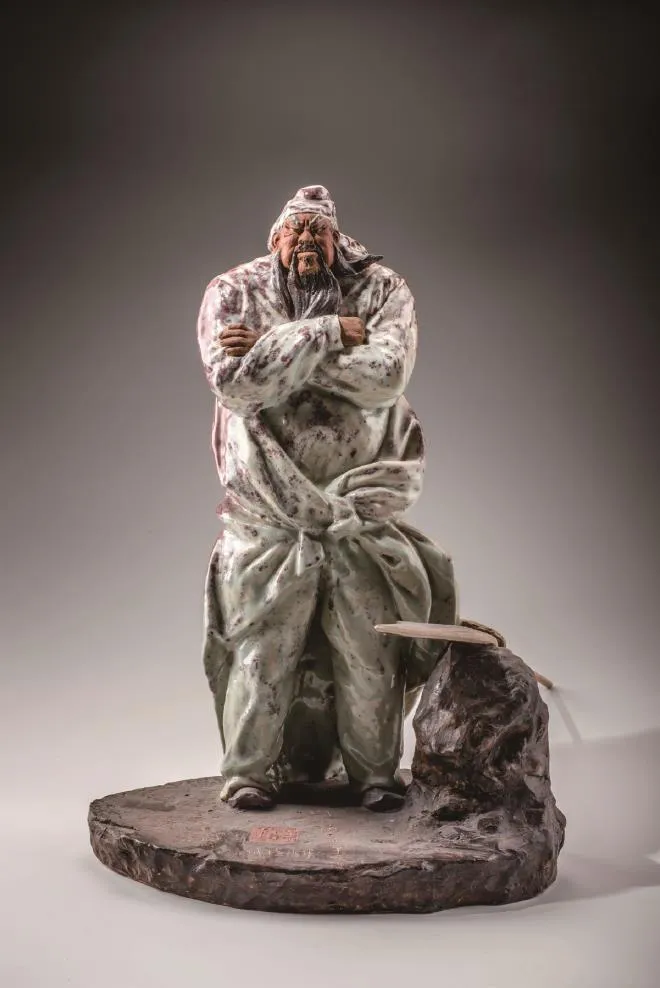

1999年,83岁高龄的刘传在接受佛山电视台访问时说:划衣纹有一定规律,但规律里的不规律,是不规律的规律。中国传统陶塑,讲究大将无项,美人无肩,人体身长比例,为七个头长,但我在创作作品《关公镇守华容》时,为了表现其傲慢的气质,同以静为主,外静内动的外在力量,既保留了传统无项的做法,又采用了西方现代雕塑九个头长的身体比例,我构思是这样的,我学西洋的,一个高大的,一般石湾传统是七个头比例的,以前师傅教人也是这样,西洋雕塑叫视觉艺术,我们也是这样,雕塑有大的空间,很广阔的,如果是七个头的比例可不行,我学它(西洋)做它头小一点,显示它的身体大一点,别人觉得他像一幅大山屏障一样,站在华容道口。

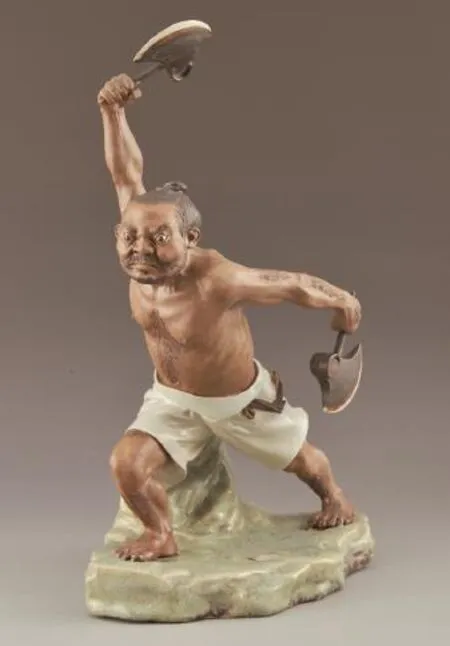

《鲁智深拳打镇关西》

(6)衣纹要配合人物性格和作品主题

刘传总结的“衣纹表现要配合人物性格和作品主题”与“衣纹必须服从内格(解剖)和人体关系”的经验,是他留给我们的宝贵理论财富。他在总结如何处理人物衣褶时讲到:

《关公镇守华容》

《行吟泽畔》

衣纹的表现还要配合人物的性格和作品的主题。强调人物衣纹的处理,也要反映出人物性格的特点。

这是刘传重视刻画好衣褶线条的目的,也是刘传艺术理论中十分重要的组成部分。他认为,要勾画好一条线条,一是要理解对象,二是要掌握好线的功力(质感效果)。所谓理解对象,一是从对象的内在本质研究他的性格特征,二是从外在的表象研究他的年龄身份和特定环境及人物气质等等,然后根据不同情况,对线条做出不同的处理。比如,有的线条感觉要柔软,有的要刚强,有的要平滑,有的要粗糙,有的要轻快,有的要凝重。总之,表达人物的线条必须要符合人物的性格和特征、质感,才有意义。

其次是线条的节奏感和技艺处理。在用线表现人物的时候,要注意变化,应做到直中有曲。这是刘传经常强调的方法。就是说我们在捏画一条线条时(直的、弧的、曲折的),从总体来看,是直的、挺的,但它的每一局部由于用木批(塑刀)的转动,气势的变化,上下的交替,则呈现似断非断、似直非直、似曲非曲,是线条产生浑厚、凝重、古朴的感觉。同时,由于线与线的变换,长短的接替,其整体呈现出一种有节奏、有韵律的感觉,使作品丰富、生动传神。衣纹要服从身形及人物动态,显出有起有伏、有聚有散等静止和运动的规律。

刘传对形象的衣纹处理总结出十字法:“平扁、直、圆、弯、凸、向上、向下”,实际上就是巧妙地运用各种线条抒情达意的表现手法,来抒发作者的心灵感受。人的内心世界是复杂微妙的,其情绪意念除无可掩饰地反映在面目眉宇之间外,动作姿势同时也在作无言的表白。细看刘传的作品,我们就会发现不同身份、不同性格、不同职业的形象有不同的衣纹,或则以“平板直”表现静与刚,或则以“圆弯凸”表现动与柔。对于忠耿沉实、轻巧精灵、爽朗豪放、奸猾刁钻、潇洒逸脱的造型,其精神内涵和衣纹线条的刻画是和谐一致的。

另外,他对结构的布局也特别注意。刘传强调,塑造作品的线条好像打仗一样,要讲究布防设阵,有大本营,也要有多个小据点,要有主有次,上下呼应,左右相连。这就是说,要有整体观念,注意局部与整体的关系,要注意集中与分散、主要与次要之间和有机地组织线条为主题服务,这个观点在刘传的作品中可以得到很好的印证。石湾塑造的历史神话人物,往往宽袍大袖,衣纹线条处理往往是决定作品优劣的重要标准。

3、总结

刘传的艺术人生横跨整个二十世纪,时代赋予了他很多重要的角色,他都一一不愧历史的使命,最大限度地发挥了自己的光和热。更重要的是,随着年年征战,解放前期的石湾民间艺人几近零落,刘传的出现,恰好担负起延续陈谓岩、潘玉书,后启庄稼、刘泽棉、廖洪标的承前启后的作用。他继承了中国传统陶塑的优秀艺术传统,又将这种艺术传统保留到后辈的创作之中。

在刘传之前,石湾陶艺仅仅适合放置于案头的小玩意儿,更遑论理论的形成,在他之后,石湾陶艺登入了中国艺术的最高学府,成为教授们都暗暗称奇的民间艺术瑰宝。如今石湾陶塑艺术已拥有一批优秀的艺术家,他们犹如一群灿烂的明星、构成了岭南艺术上空特有的星河,而每颗明星又在各自的位置上褶褶闪光,因此石湾陶塑在体现其共性的同时又保留了它鲜活的个性,它们已成为中华大地丰富的艺术留存。

Reconsidering the value of Chinese traditional ceramic sculpture(2)

《李逵》

——陶塑《虎啸山林》的外貌形态及内涵分析