灵长类人类失联太久的表亲

最引人注目的是嘴唇,最体现特征的是指甲

地球史迄今已有 46 亿年,其上生命史也长达 36 亿年。漫长的历史长河和各种机缘巧合,使地球上的生命世界缤纷灿烂、景象万千。

距今约5500万年前,地球上终于孕育出最聪明的生命类群——灵长类。它们是地球亿万年的进化结晶,是世间万千生命的灵长。

灵长类最引人注目的重要特征首先是嘴唇,虽然人们多以为嘴唇的主要作用是两性相互吸引,然其真实功能却是婴儿用来吃奶的。所以,嘴唇是所有哺乳动物的共同特征。也就是说,所有的哺乳动物,中国人常称之为兽类,都长着嘴唇。哺乳就是喂奶,所谓哺乳动物就是会给孩子喂奶的动物。不过,灵长类动物的嘴唇与我们人类的特别相像,而且他们的口腔形状和牙齿排列看上去也和我们人类的几乎一模一样,连换牙的方式都完全相同。幼体和我们人类孩子的乳齿长全后都是20颗,换牙后的恒齿也都是28颗+4颗智齿。所以,这一特征分外吸引人们眼球,多数人都以为这是灵长类最主要的特征。

其实,真正属于灵长类的特征应该是指甲。因为灵长类是树冠上进化的产物,它们数千万年来一直在树梢枝头间拈花摘果和食叶捉虫,因而手指变得十分灵巧。原来指尖的爪逐渐变得越来越薄,形成我们今天看到的指甲。人类也是灵长类中的一员,出现于约600万-700万年前。正是由于指甲这一获得性遗传,人类的手指才如此灵活,什么精细活计都能胜任,所以创造出了世间千姿百态的鬼斧神工的精品,让各种“神话”都梦想成真。

因此,灵长类动物,包括世间的所有猴类和猿类,都是我们人类的表亲。我们和它们在身体结构、生理、代谢、思维、智慧、活动行为、社会制度等方面有着千丝万缕的联系。人类及人类社会的很多文化现象和生态行为都能在它们中找到痕迹和印证。

中国有灵长类动物27种,北半球中国灵长类最多

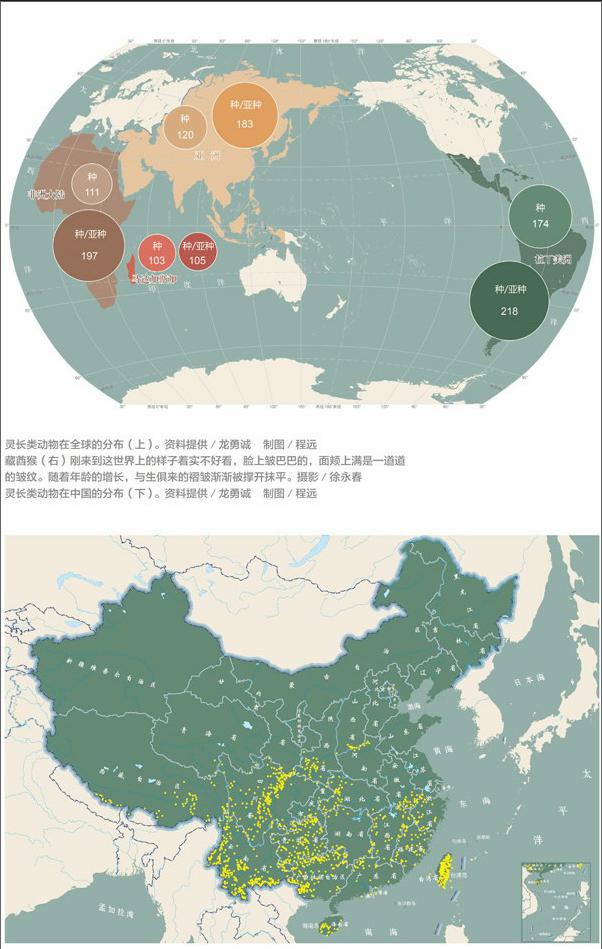

迄今为止,世界上已经发现的现生灵长类共有509种(如算上亚种,则共704种)。其中一种就是我们人类,其余均为灵长类动物,或猿与猴,分属17科和76属。它们的踪迹分散于亚洲、非洲、南美洲的92个国家和地区。

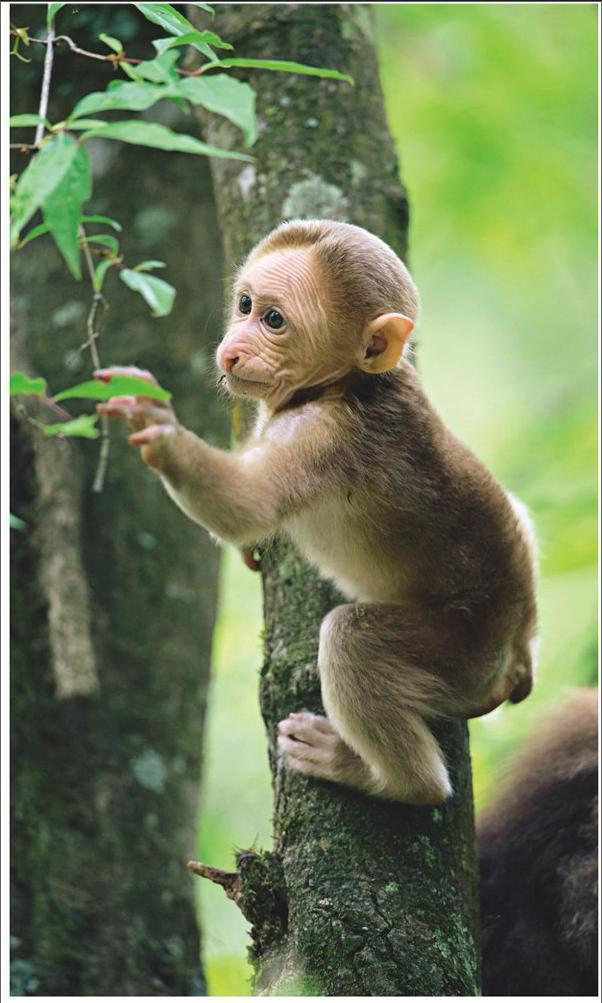

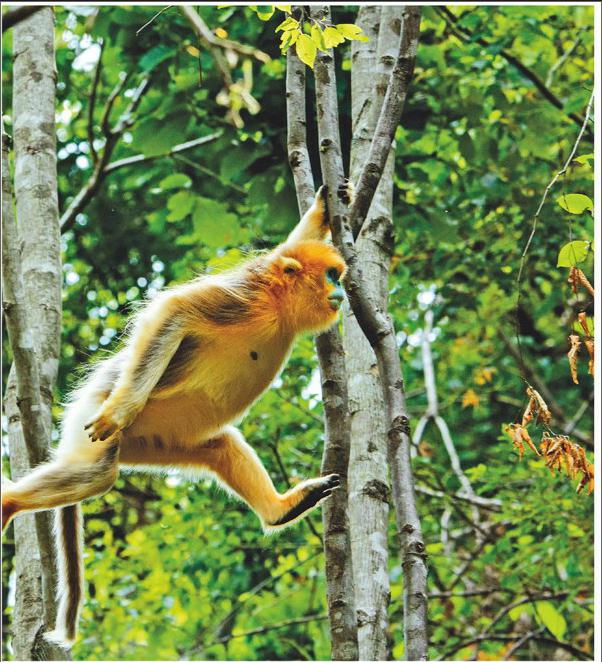

中国现生灵长类动物有完整科学记载的共有27种,包括2种蜂猴(蜂猴、倭蜂猴)、8种猕猴(恒河猴、藏酋猴、红面猴、熊猴、北豚尾猴、白颊猕猴、藏南猕猴、台湾猴)、6种叶猴(喜山长尾叶猴、戴帽叶猴、印支灰叶猴、菲氏叶猴、黑叶猴、白头叶猴)、4种金丝猴(川金丝猴、滇金丝猴、黔金丝猴、怒江金丝猴)和7种长臂猿(西黑冠长臂猿、东黑冠长臂猿、海南长臂猿、北白颊长臂猿、东白眉长臂猿、藏南白眉长臂猿、白掌长臂猿)。连亚种一起,中国现有灵长类动物有效分类单元达47个,在全球灵长类动物物种多样性最丰富国家之中排列第七,仅次于巴西(139)、马达加斯加(105)、印尼(70)、刚果(66)、哥伦比亚(52)和秘鲁(50)。而这6个国家都位于南半球或赤道上,因此,中国是北半球现生灵长类动物物种最多的国家。

其实,中国的灵长类动物种类可能还不止这些。比如说,中国境内也许还有越南金丝猴的分布,因为在云南麻栗坡县的老山一带,当地村民常说当地有一种花脸猴,花脸这一特征很符合越南金丝猴的相貌特征,而越南方面就在其境内离老山不远的地方发现了越南金丝猴群。还有,1993年,中国林业出版社出版发行的《西藏野生动物与保护》一书中记载了西藏东南部珞隅的西白眉长臂猿。这两个灵长类物种在中国存在与否还需进一步的科学考察才能证实。

众所周知,目前非洲人类起源学说非常流行,并已经得到了绝大多数学者的认同。但最新研究进展表明:灵长类起源于中国。地球上最早的灵长类化石于2013年6月在湖北荆州发现,距今约5500万年前,名为阿喀琉斯基猴,估计其体重不到1盎司(约28克)。该发现找到了灵长类进化过程中的重要一环。此外,2004年发表的科学文章证实在湖南衡东地区过去也曾发现了5000多万年前的灵长类化石,称之为亚洲德氏猴,属于始镜猴类。21世纪的这些新发现说明,中国是灵长类的起源中心和物种分化中心,中国对于全球灵长类和人类进化的科学研究意义极为重大。

中国古人早就熟悉灵长类,欧美人一知晓便立刻倾倒

中国有着悠久的灵长类动物研究史,这可能是因为中国古代猿猴分布甚广,古人很早就熟悉猿猴。辽宁东港市后洼遗址出土的人猴头像两面雕,距今有5000年-6000年。河南安阳殷墟(公元前16世纪-公元前11世纪)出土的甲骨文中有表示猴子的象形文字,在殷商遗址中发现猕猴骨近10副,河南济源市汉墓中发现在釉陶艺术品上有关于猴的画。

中国有关灵长类动物的最早文字记载见于屈原(公元前340-公元前278年)的《楚辞·涉江》中的描述:“深林杳以冥冥兮,乃猨狖之所居。”古籍《山海经》、《吕氏春秋》、《礼记·乐记》及汉朝王延寿(公元126年)的《王孙赋》、北魏郦道元(公元466年-527年)的《水经注·三峡》、唐代柳宗元(公元773年-819年)的《憎王孙》、明朝李时珍的《本草纲目》等也都有对它们的细致描述。

此外,历代文人墨客也都留下了涉及中国猿猴的脍炙人口的诗句。如李白的“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”、杜甫的“哀猿啼一声,客泪迸林薮”、王昌龄的“别意猿鸟外,天寒桂水长”、苏东坡的“柏家渡西日欲落,青山上下猿鸟乐”等等,不胜枚举。

2009年,在重庆市举行的第16届中国动物学大会上,中国科学院动物研究所老所长王祖旺先生列出“猴”、“虎”、“鹿”这3个甲骨文字,指出:中国古人最关注的三类动物中首屈一指的就是灵长类动物,因为我们人类也是灵长类,关注灵长类也就是关注我们人类自身。而人类是地球上唯一会思考“我从哪儿来?”这一问题的生命类型。

西方文化则因欧洲和北美洲没有现生灵长类动物,直到17世纪才开始正式关注到它们。然而欧美学者们一旦关注,便立刻为之倾倒,随即开始投入大量人力物力进行猿猴研究,短短一个多世纪之后,欧美人就成了灵长类学研究的主力军。endprint

中国灵长类均为濒危种,生态位与人类并不相同

中国是世界上灵长类数量最多的国家,却也是世界上灵长类动物最濒危的国家。中国人口多,各种生物资源消耗极为巨大,且不说灵长类动物们赖以生存的栖息地片断化长期以来不断加剧,多年来其生命安全也从无保障,它们一直是人的食物、药物和宠物以及毛皮的主要来源之一。虽然近些年来,相关部门也相继采取了一些野生动物保护措施及行动,但整体来看,灵长类动物的保护管理仍为“雷声大雨点小”的局面,相关人力和财力投入严重不足。中国所有的灵长类动物都已成为濒危物种了,全部列入世界自然保护联盟(IUCN)红色名录、中国哺乳类红色名录和中国国家重点保护野生动物名录。如何拯救这些森林精灵已成燃眉之急,亟待国人尽快幡然醒悟,并拿出行动。我们人类和灵长类动物的生态位是不同的。人类的绝大多数都生活在各种大大小小的冲积扇上,这是因为那里土地肥沃,用水方便,出行容易,经济发达。无论是纽约、上海、广州这些大都市,还是各小县城或乡镇不都是建在各类不同的冲积扇之上吗?而灵长类动物们现在都住在远离人类聚集区的流域上端的高山之巅,那里还有神州大地上最后残存的原始森林或荒野,鸟语花香,风景优美。

君不见,普天之下凡能听到猴鸣猿啸的地方,都无旱无涝,风调雨顺,生态安全无忧?这是因为灵长类动物的存在本身就表明,生态系统仍保持健康。故凡仍有灵长类动物存在的地方都是中国最重要的清洁水源区,那里的生态弹性极高,那里根本没有水多、水少、水脏的问题,是我们中华民族生存和实现可持续发展的最终依靠。

2010年春天,我在云南哀牢山上,当时正值中国西南五省市(四川、云南、贵州、广西、重庆)遭遇世纪大旱,造成数百条河流断流,干涸的水库和池塘数以千计,几千万同胞受灾。但哀牢山上却是另一番景象:山涧潺潺流水,林中猿声回荡,莺歌燕舞,百花争艳,处处生机盎然。当时哀牢山国家生态网定位观察站的地下水位变化状况表明:在持续没有降雨的200天里,地下水位共下降了1500多毫米,平均每天约7毫米。原来原始森林像一片巨大的海绵,每天的涓涓细流为其周边匀速提供数百万立方米的清洁水源。所以,猿猴家园都是中国最重要的天然水塔。

灵长类需求和人类一致,保护森林同为发展关键

整个中国陆地可从东北到藏东南划一条线,将其大致分为两半,东部这一半以森林生态系统为主,是灵长类动物数千万年来的进化大舞台,而西部那一半则以草原荒漠生态系统为主,是有蹄动物们的天堂,两半各自大约为500万平方公里。我们发现:中国的13.7亿人口基本都分布在东部这一半土地之上,西部那一半的总人口估计还不到1亿。这说明,猿猴与森林的保护需求是相一致的,猿猴与人类的生态需求也是相一致的。猿猴不喜欢居住的地方,我们人类也很不情愿去。因此,保护猿猴就必须保护好整个森林生态系统,而猿猴的存在正是森林生态系统健康的标志。

而令人担忧的是,我们人类和灵长类表亲共同赖以生存的森林在大面积减少,重要栖息地破碎化加剧正在使越来越多的生物类群遭受前所未有的灭顶之灾。灵长类动物们更是首当其冲,数量在急剧下降,尤其是森林家园被毁会让它们无地容身。

我们应当谨记,世间所有生命形式都和我们人类一样,也有数十亿年的进化历程。作为人类,我们应当庆幸和赞叹自己的好运,更要珍爱和善待上苍馈赠给我们的生存环境和各种生命形式,尊重大自然岁月历程的造化之物,自觉维护好地球这一宇宙诺亚方舟的各种现代功能。

衷心希望看到:会有更多的华夏子孙关心这片热土上的其他生命形式,特别是我们人类的近亲——灵长类动物们的喜怒哀乐,并为它们送去真爱。其实,我们珍爱猿猴就是珍爱我们人类自己。endprint