宋襄公评传

——兼论春秋时期伦理观与战争观念的畸变(上)

□李泽生

宋襄公评传

——兼论春秋时期伦理观与战争观念的畸变(上)

□李泽生

写在前面

《左传·成公十三年》记载周朝大夫刘康公的话:“勤礼莫如致敬,尽力莫如敦笃。……国之大事,在祀与戎。”祀,指祭祀,也指祭典。戎,兵戎,指兵器、军队,也指战争。春秋时期,对于一个诸侯国来说,祭祀和战事是国家最重要的大事。

刘康公说这番话时是公元前578年,已是春秋末期,虽然当时天下已经是 “礼崩乐坏”,但周公制定的礼仪制度对某些人的影响依然巨大。由于春秋时期诸侯争霸,战争极为频繁,对于“戎”即战争的理解,春秋时期的人们已经有了多方面的认识。

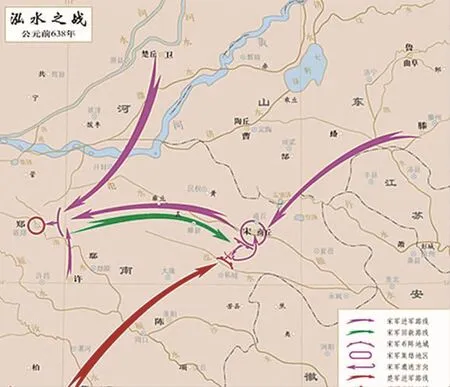

公元前638年冬天,宋国与楚国在泓水北岸发生了一场战争,《左传·僖公二十二年》对此役则进行了详细记载:

楚人伐宋以救郑。宋公将战,大司马固谏曰:“天之弃商久矣,君将兴之,弗可赦也已。”弗听,冬十一月己巳朔,宋公及楚人战于泓。宋人既成列,楚人未既济。司马曰:“彼众我寡,及其未既济也请击之。”公曰:“不可。”既济而未成列,又以告。公曰:“未可。”既陈而后击之,宋师败绩。公伤股,门官歼焉。

国人皆咎公。公曰:“君子不重伤,不禽二毛。古之为军也,不以阻隘也。寡人虽亡国之余,不鼓不成列。”

这场著名的战争,是弱宋与强楚兵力的较量,结果以宋国的失败而结束。数千年来,人们对宋襄公的看法不一:有的颇多微词,也有议者对宋襄公的举措大加赞扬。对同一历史事件的两种截然相反的评价,自然是议论者们从各自的价值观出发所致。

笔者认为,一切历史事件的发生,都是在人与人之间进行的,都必定体现着各种伦理关系,即事件当事者个人道德行为的体现。伦理是指人际互动所应当遵循的行为准则,而道德则是个体对自然、人际及所处社会倡导的价值标准、伦理规范的洞察、领悟和践行。没有不体现伦理的社会历史事件,也没有不表现自己道德观念及行为的个人。只要是人,他的一切行动无不体现其本人的道德理念。人与人之间的交往或较量,在实质上就是伦理观念与个人道德行为的交往与较量。在同一个事件中,可能体现着至少两种以上的伦理观念的较量,人们则表现有形形色色的道德行为。显而易见,伦理观念、道德行为最能体现人性的优劣,即人物本身所表现出来的道德人格。

分析人物的道德人格,不能离开时代背景这个大前提,不能离开他接受教育的环境与文化。如果不具体分析个人道德品质的养成和外化,便无法对历史人物做出公正的评价。

一、“礼崩乐坏”的社会环境与个人道德操守的矛盾

社会制度与局势发生重大变化,社会道德必然会随之变化,个人道德随之发生缓慢变化。值得注意的是:社会制度与局势导致社会伦理的变化应该是可能且迅速的,其作用是以适应新制度的统治;但是,这对既经养成的个人道德(尤其是个人美德)的影响是缓慢的,个人道德要素中的“传统”仍然是多于“现实”的。个人道德(其中以个人美德为基础)发生质的变化极其缓慢,有时如同“固定”在一个人身上一样,如影随形直到肉体消灭才会消失。因此,人的身体“迅速”进入新的社会环境、适应新的制度的约束,但其思想却不一定“同时”迅速改变。尤其是对于个人美德的养成与内化程度愈高的人,其道德认知进入新体制的速度愈慢,有时甚至终生不能进入。

(一)“礼崩乐坏”的大背景

春秋时期是一个“礼崩乐坏”的时期,时下的小学生都能对此津津乐道,至于为什么崩坏、崩坏到何种地步、如何对待这种崩坏等人们则知之甚少,也许根本说不清楚。我们理解,春秋时期的“礼崩乐坏”固然是事实,说人们应该顺应潮流也没有错误。但关键在于“社会潮流”与旧的“礼乐”究竟有没有关系?有多大关系?我们想问问:是否“礼”越“崩”、“乐”越坏就会达到理想的境界?

泓水之战

公元前638年,宋襄公在图霸战争中,被楚军击败于泓水 (古涡水支流,故道约在今河南柘城西北)之滨。

孔子在《论语》中精辟地总结了人类道德规范的产生、发展与传承的关系。子张问:“十世可知也?”子曰:“殷因于夏礼,所损益可知也;周因于殷礼,所损益可知也。其或继周者,虽百世,可知也。”

孔子生活在东周时代,已经是春秋时代的中后期。当时的中国,积累了世界东方数千年的自然科学与人文科学各方面蔚为大观的素材,总结了数千年社会生活的经验,形成了国家,创制了完善的礼仪制度,奠定了中华文明的基石。孔子的科学预言为:“其或继周者,虽百世,可知也。”由于王权的衰微,中央约束力的崩坏,各诸侯国的权贵们肆无忌惮地争权夺利,根本无视传统与亲情以及由此派生的一切“礼”的精神。“礼崩乐坏”的负面影响已经极大地显现了它对社会的破坏力。

(二)个人道德认知只能渐进,不能“突变”

在这里我要郑重申明自己的观点:作为一种社会制度的“礼崩乐坏”,有时多表现为“突变”,这跟国家与制度的崩塌有直接关系。但是,作为个人已经内化养成的道德认知、道德标准,却是不能“突变”的,很多实例表明,个人品德的“突变”是导致一个人道德败坏、最终被时代抛弃的决定性条件。对于已经形成的个人品德,渐变和与时俱进的“微调”是可以的,因此,个人品德的变化相对于社会道德的剧烈变化理应是相对滞后的。有些品行不端的人在社会动荡或巨变时,往往做出趁火打劫等危害社会的事情,这是一旦旧的社会道德标准被推翻、新的社会标准建立之前出现的现象。因此,越是在动乱时代,人们越是应该坚守自己一以贯之的道德标准而不要轻易改变,因为个人的这种道德标准相对于社会道德标准来说,即使身处两个截然不同的时代,但对个人约束的基本道德规范不会有多大变化。

(三)“司马迁之问”:生逢乱世,个人品德如何外化?

话题说回来,再说说那些历史上不能“与时俱进”、被新政权视为顽固保守派、有的也曾遭到诛杀的人们。他们往往被后人简单地贴上“守旧”的标签,被放进历史的角落,但我们不妨从历史心理学的角度来观察一下这类人,不禁惊奇地发现:他们的个人品德大多非常高尚。这里仅以周初的伯夷叔齐为例,太史公对他们的品行给予了高度评价,同时也发出了“司马迁之问”:

——余甚惑焉,傥所谓天道,是邪非邪?

司马迁《史记·老子伯夷列传第一》记载:伯夷、叔齐是孤竹君的两个儿子,二人因主动辞让王位而流亡。后来,伯夷、叔齐听说西伯姬昌能够很好地赡养老人,便一起去归附他。但到了那里,西伯姬昌已经死了,他的儿子武王正准备进兵讨伐殷纣。伯夷、叔齐拦住武王的马缰劝谏说:“父亲死了不葬,就发动战争,能说是孝顺吗?用臣子的身份去杀害君主,能说是仁义吗?”太公吕尚不由得赞叹说:“这是有节义的人啊。”

当然,伯夷、叔齐没有阻挡住周武王革命的车轮。武王推翻了商纣的暴政,天下归顺了周朝,伯夷、叔齐认为这是一件可耻的事情,他们坚持自己的仁义,不吃周朝的粮食,在首阳山上隐居,采摘野菜充饥。等到快饿死的时候,写了一首歌,那歌词是:“登上那西山啊,采摘那里的薇菜。用暴臣换暴君啊,竟不认识到那是错误啊。神农、虞、夏的盛世转眼消失了,我们到哪里去呢?哎呀,只有死啊,命运是这样的不济!”于是在首阳山饿死了。

国画伯夷与叔齐

司马迁在《史记·老子伯夷列传第一》发出自己的感慨:

或曰:“天道无亲,常与善人。”若伯夷、叔齐,可谓善人者非邪?积仁洁行如此而饿死!且七十子之徒,仲尼独荐颜渊为好学;然回也屡空,糟糠不厌,而卒蚤夭。天之报施善人,其何如哉?盗跖日杀不辜,肝人之肉,暴戾恣睢,聚党数千人,横行天下,竟以寿终。是遵何德哉?此其尤大彰明较著者也。若至近世,操行不轨,专犯忌讳,而终身逸乐,富厚累世不绝。或择地而蹈之,时然后出言,行不由径,非公正不发愤,而遇祸灾者,不可胜数也。余甚惑焉,傥所谓天道,是邪非邪?

这段话大意是说,有人说“天道是没有偏私的,经常帮助好人”。像伯夷、叔齐应该说是好人呢,还是不是好人呢?他们积累仁德,品行高洁,却饿死了!况且,在七十名学生中,孔子只推重颜渊为好学,然而颜渊总是穷困,连粗劣的食物都吃不饱,因而过早死去了。上天回报乐善好施的人,那又是怎样的呢?盗跖每天杀无辜的人,把人的肉当肝吃,凶残放纵,聚集党徒几千人,在天下横行,最终在他应有的寿命里死去,这是遵循的什么道德呢?这是他们当中极大而又显著的事啊。到了近代,那些品行不端、行事不正的人,却能终生安逸享乐,生活富裕,世世代代不断绝。而有人,到好地方才肯迈步,有适宜时机才肯说话,走路不敢经过小路,不是公正的事决不去做,却反而遭灾祸的人不能数完。我非常困惑啊。倘若是所说的天道,那么这是天道还是不是天道呢?

笔者认为,“傥所谓天道,是邪非邪?”是“司马迁之问”。他在探索“天人之际”的问题,即“天道”的诸般结果。这显然是一个关于道德之问:“天道”为什么不善待行善积德之人?

司马迁在《史记》中借助对孔子一些语录的理解,似乎也回答了自己提出的问题:

子曰:“道不同,不相为谋。”亦各从其志也。故曰:“富贵如可求,虽执鞭之士,吾亦为之;如不可求,从吾所好。”“岁寒,然后知松柏之后凋。”举世混浊,清士乃见。岂以其重若彼,其轻若此哉?

这段话的大意是:“思想不一致的人,不能相互商量沟通达成一致。”也是说各人按着自己的意志(行事)。所以他又说:“富贵假如可以寻求的话,即使做个卑贱的赶车人,我也愿去做它;假如不可以寻求,那还是依照自己的爱好(去做)。”“到了严寒季节,才知道松柏是最后凋谢的。”整个社会混乱污浊的时候,品行高洁的人才会显露出来。这难道是因为他们重视道德和品行,而鄙薄富贵与苟活吗?

二、宋襄公个人品德试析

据《礼记·文王世子》记载,春秋时期王公贵族后代道德信念形成的过程大体是:“凡三王教世子,必以礼乐。乐,所以修内也;礼,所以修外也。礼乐交错于中,发形于外,是故其成也怿,恭敬而温文。”礼乐教化是相辅相成的两个方面,乐教侧重于内在主观世界的培养,而礼教侧重于外在礼仪的学习,二者都归结为主观道德品质的形成,都体现于外在的行为举止,《广韵》载:“怿,悦也,乐也。 ”在统治阶级内部造成一种恭敬、温和的欢愉气氛。所以《乐记》说:“乐也者,动于内者也;礼也者,动于外者也。乐极和,礼极顺。”礼乐教化就是企图形成一种内和外顺的局面,达到“乐达”“礼行”的目的。“暴民不作,诸侯宾服,兵革不试,五刑不用,百姓无患,天子不怒,如此,则乐达矣。合父子之亲,明长幼之序,以敬四海之内,天子如此,则礼行矣。”这就是周王制礼以节“人欲”、明“天理”的基本出发点和思想。

《论语·雍也》中子曰:“质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子。”孔子说:“质朴超过了文采,就会粗野;文采超过了质朴就浮华。文采和质朴相辅相成,配合恰当,这才是君子。”请注意,孔子在这里辩证地分析了“质”与“文”的正确关系。“文”是一个人的礼乐修养,“质”是指一个人外化的仁义之道及伦理品德。仅有礼乐修养而缺乏仁义之道,礼乐无疑成了一种装饰。只有二者完美地结合实现,相得益彰,才能使人的身心得到全面发展。《论语·先进》中,子曰:“先进于礼乐,野人也,后进于礼乐,君子也。如用之,则吾从先进。”孔子的祖先是宋国人,他在接受周公文化的同时,其文化内涵必定是“宋人”的,而他的曾祖正考父正是宋襄公的歌颂者。

(一)宋襄公的道德认知路径管窥

宋襄公自小受过何种程度和什么样的道德教育,我们不得而知,但是在他的成长过程中,他个人道德认知的形成与内化有以下的途径。

1.学习了很多先商王室、列祖列宗的典籍,通过对先祖辉煌业绩的领会,他的灵魂中有殷商贵族精神,其中不少是对先祖微子启高尚人格的继承。这些正面的知识,强烈地感染了宋襄公,促进了他的人生观的形成。

2.在他成长的过程中,还必定受到过身边道德事件极为深刻的“耳闻目濡”。他父亲宋桓公三十多的年追随齐桓公的“从霸”经历,贯穿了宋襄公的少年及青年时期的整个过程,这一过程正是他求知欲最强、个人道德品质和人生价值观形成的最重要时期。由于宋桓公与齐桓公、管仲的私交甚好,宋桓公也一定会在必要的时候与场合带着自己的儿子与齐桓公和管仲见面。不论是齐桓公还是管仲,都必定是宋襄公心目中的偶像,尤其是那位集哲学家、政治家、经济学家和军事家于一身的旷世大贤管仲,在少年、青年时代的宋襄公心中必定会留下不可磨灭的印象。而此期间的齐桓公与管仲给人的第一印象一定是庄重、宽宏的光辉形象,即便是宋襄公慈父的宋桓公,也由于同齐桓公、管仲相知甚久,也不知不觉地具备了与他们相似的气质与作风,带给儿子的印象也是非常好的。这对宋襄公的价值观形成起到了决定性的作用。

3.承续了先祖微子启的思想。微子启本是殷商的 “三仁”之一:“孔子曰:‘殷有三仁焉’。”(《论语·微子第十八》)由于微子诚心拥戴周武王与周公,因此受周公的影响必定不少,由此可以推定宋王室的典籍,除了先商的典籍之外,最多的、影响最大的就是周公的思想与周礼的经典著作了。生于斯长于斯,这些先朝经典必定是宋襄公道德思想的主要源头。周公倡导并身体力行的仁义思想必定融进了少年宋襄公的灵魂与血液中,经过他本人的消化与吸收,与殷商精神融合在一起,形成了宋襄公“仁义”的思想。

孔子以前的人们,大体上只有生活稳定的贵族阶层才具有按部就班地形成高尚道德人格的环境,这种环境,必是平和的、相互谅解的亲情关系维持的。从宋襄公与他哥哥诚心互相谦让王位的举动来看,他们是兄弟中的老大与老二,完全具备正面影响其他弟兄的能力,平日里,兄弟们一定是和睦相处的。

应加以说明的是,殷商及微子启的品德对其后裔宋国人影响很大,不独王公贵族讲仁义,即使国民也同样讲仁义。不仅以宋襄公为代表的宋国上层人物如此恪守着不合时宜的“尚仁重义”的思想,就连其民众亦是如此。宋国所在之地为三代以来重要的农耕区,传统的农耕文明孕育了宋国的仁义之风。《管子·水地》载:“楚之水淖弱而清,故其民轻票而贼……宋之水轻劲而清,故其民间易而好正。”赞扬了宋国国民的朴实、仁厚。

《左传》载:鲁宣公二年,在宋国与郑国的战争之中,宋国的狂狡“辂(迎战)郑人,郑人入于井。倒戟而出之,获狂狡。”君子曰:“失礼违命,宜其为禽(擒)也。戎,昭果毅以听之谓礼。杀敌为果,致果为毅。易之,戮也。”狂狡的仁义举动并没有给他带来赞许,却使他反被擒获,但从中亦可见宋国国风之仁义并非是一时的冲动或是为了哗众取宠,而是形成了普遍的现象。狂狡的个人悲剧实际亦是宋国国家风气悲剧的折射。

宋襄公出征

同时,宋国的这种仁义思想在邦交上有时还体现在严格地遵循与所遵从霸主订立的盟约。

(二)宋襄公个人品德养成的大环境与小环境

不难看出,在宋襄公个人品德形成的过程中,一定存在一个适宜的社会大环境和一个极佳的小环境,便于他仁义思想的充分酝酿与形成,由此构成了他以“仁义”为特征的思想品德体系。在这个问题上,我坚决反对一些论者动辄就将人的思想称之为“假仁假义”的简单粗暴思维,因为在这类人眼里,似乎并不存在真正的仁义。

我们分析了宋襄公的道德品质形成过程,还应该看看他是如何外化的。

公元前652年,操劳过度的宋桓公患上重病,宋国面临接班人的问题。“知子莫若父”,宋桓公在此前已经确立了宋襄公慈父的世子地位。在病重时,他召集近臣与家人再次交代遗训,这时,一个意外的事情发生了。世子慈父当着大臣和家人的面,十分真诚地向自己的父亲提出了“让贤”的请求,《左传·僖公八年》对此事记述得非常生动与详细:“宋公疾,大子兹父固请曰:‘目夷长,且仁,君其立之。’公命子鱼,子鱼辞,曰:‘能以国让,仁孰大焉?臣不及也,且又不顺。’遂走而退。”

我们分析一下当时的场面:“大子慈父”是说宋襄公当时已经被确立为“太子”,但他却出人意料地向宋桓公推荐自己的哥哥担任太子,其态度是诚恳坚定的,左丘明用了一个“固”字,可见当时慈父的请求并不是随口一说而已,他是认真的。而他的理由也是充分的:“目夷长,且仁”,“长”则自不必多解释,立长子并无什么不妥;重要的是第二个条件“仁”,看来,宋桓公确定接班人的一个重要条件就是能够“仁”,慈父提出的这两点,都是不可辩驳的,可以看出他的诚心。而宋桓公也被他的真诚打动了,“公命子鱼”,就是说宋桓公真的要任命子鱼为接班人了。但更令人意外的是子鱼的态度:“能以国让,仁孰大焉?臣不及也”——坚决地推辞,并且提出了一个不可推翻的命题:“能以国让,仁孰大焉?”意思是慈父的“仁”是一个高不可及的“仁”,自己是比不上的,说完坚决地离开了。在兄弟真诚相让的气氛下,宋桓公安然离世了。

(三)公子目夷对宋襄公的公正评价:“能以国让,仁孰大焉?”

从这一举动可以看出,宋襄公慈父平时真诚地以“仁”的准则要求自己,并且客观公正地以“仁”的标准推荐更适合国君位置的人选,这一推选完全是“忘我”的。但是仍有人针对此事说宋襄公“假仁”,我们真的不知道,在这些人的眼里,什么才是“真正”的“仁”。要知道,在国君临终前,宋襄公极力诚心地推荐别人担任王位接班人,那必定是真诚的,国君一旦点头确定下来,大位将是别人的了。试看春秋以来多少父子、兄弟、叔侄在你死我活地争夺最高的位置,而宋襄公则完全以“仁”为标准推举自己的哥哥,我们不难看出“仁”在他心中已经成为坚定的信念,一种最高的准则。

公子目夷当着父亲以及众大臣之面,直陈宋襄公慈父“能以国让,仁孰大焉?臣不及也”,这绝不是口是心非之言,是由衷地评价。这也是他以后虽然对宋襄公的某些做法不满,甚至非常不满,但对宋襄公本人却始终忠贞不二,兄弟之间演绎了感人至深的、真诚的骨肉亲情。

仅以此来说,我们认为宋襄公完全可以称得上是一位道德君子,是春秋时代国君中最后一位道德君子。他的行为不是一般人能够理解的,因此,两千六百年来招来一些非议,也难怪。

(四)侧影:从厚赠重耳看宋襄公的个人品德

还有一件事,也可以看出宋襄公本人的道德品质。泓之战后,身受重伤的宋襄公,身心都遭受了重创,除了身体上的伤之外,国内一些有势力的公族“怨声载道”,直接攻击宋襄公,虽然自己不断给别人解释:“君子不重伤,不擒二毛”“不鼓不列”,但一些在泓之战中死了亲属的人们的怨言,一定给他造成很大的精神压力。因此,他的病情恶化,在这个时候,在列国间流亡的晋国公子重耳一行人到了宋国。重耳不是不知道宋国新近战败受重创的事情,但他还是来了。一个不为人所知的原因大概是:宋襄公的仁义道德理念吸引了他。宋襄公可能连活动都很困难,不能会见重耳。但他是个重仁义、重礼节的人,他派大臣公孙固去见重耳,既表示欢迎重耳,又述说了困难,但出手却是非常大方,送给重耳一行人“车二十乘”,这对极度困难的重耳来讲,无疑是份厚礼。对于礼物,宋襄公没有任何附加条件,不希望任何回报。与此相反,重耳离宋后即去了楚国,楚成王也看到了重耳的潜质,知道这是一个“绩优股”。他在热情地招待重耳一行的同时,却直接问了一句:你拿什么来回报我?

我们看看经典是如何记录重耳的楚国之行的。

《国语·晋语》载:遂如楚,楚成王以周礼享之,九献,庭实旅百。……既飨,楚子问于公子曰:“子若克复晋国,何以报我?”公子再拜稽首对曰:“子女玉帛,则君有之。羽旄齿革,则君地生焉。其波及晋国者,君之余也,又何以报?”王曰:“虽然,不穀愿闻之。 ”对曰:“若以君之灵,得复晋国,晋、楚治兵,会于中原,其避君三舍。若不获命,其左执鞭弭,右属櫜鞬,以与君周旋。”

楚成王招待得固然奢华与热情,但他却没有掩饰住自己的真实想法,一再地追问重耳如何回报,重耳实在推脱不了,也就据实相告,一旦开战,“退避三舍”。楚成王简直将招待当成了商业谈判,自然也就显出了人格的高下。重耳说不定此时在心中已经非常敬重那位宋襄公,恨不得立即帮他一把,果然,几年后他就用一场胜利间接地替宋襄公报了仇。

三、由“从霸”到“图霸”国策的转化

上面我们从正面评价中肯定了宋襄公的个人美德,我们还应从当时的国际环境与宋襄公的个人操守两个方面,客观地分析宋襄公究竟是鉴于何种原因、出于什么动机促使他改动“从霸”的国策,进而“图霸”的。以此也能回答当时及后世的各种负面评价。

(一)继承父亲的衣钵“从霸”

睢县城北湖的宋襄公像

我在《春秋中期宋国国策与战略分析》一文中详细地分析了从宋桓公到宋襄公的宋国国策。宋桓公时代的国策是坚定地“从霸”,即追随齐桓公强大的霸业之后,积极参与齐桓公霸业中的所有活动,我称之为是宋国的“从霸”国策。从宋襄公即位至齐桓公去世,宋襄公的国策是继承乃父的政策,继续坚定地执行“从霸”路线。公元前651年,父亲去世还未来得及安葬,就接到齐桓公葵丘大会的通知,宋襄公立即以“子”的身份前往,《左传·僖公九年》的记述是:“宋桓公卒,未葬而襄公会诸侯,故曰子。凡在丧,王曰小童,公侯曰子。”

(二)“仁义”立场——“图霸”的出发点

拙文《春秋中期宋国国策与战略分析》中曾详细分析了宋襄公改“从霸”政策为“图霸”的思想历程,认为宋襄公首要考虑的是当时的国际形势以及楚成王的步步紧逼与贪婪的野心问题。

历史上的论者,乃至现代的历史论者,几乎异口同声地认为,宋襄公因为拥立齐孝公的“功劳”而“野心膨胀”,自己想当霸主。真的是这样吗?

笔者不同意这一简单的结论,这显然失之偏颇。

宋襄公,一个以“仁”的理念治理国家的人,能够轻易地“头脑发热”使自己的“野心膨胀”吗?恐怕不是如此。

宋襄公之所以“图霸”,一则是出于时事所迫,再则就是心中的一种“帝国的梦想”:他出自维护宋国利益的考虑,特别是他心目中潜在、永远挥之不去的神圣影子——先商帝国的悲壮历程,并非一味逞“个人之欲”;二战后期英国首相丘吉尔的朋友曾经这样评价过丘吉尔:“他有一种帝国的梦想”,这是一种不言而喻的梦想,一种“日不落帝国”的梦想。我们也可以想见,在宋襄公的心目中也有同样的悲壮梦想,那种对远去的“相土烈烈海外有截”的“帝国的梦想。”我们不应将这种梦想一律简单地称之为“个人野心”,而应看作是一种信念,一种或许永远不能实现的信念。平民的梦想或许简单,至于国君的梦想毫无例外地则应是“帝国的梦想”。

我们必须明确的是:有一种最坚实的信念,不是用来实现的,而是用来想的。

(三)图霸——不得已而为之

我们可以推定,宋襄公即位时,已经30岁开外,在位期间,执行“从霸”国策的时间约有8年(公元前651至前643年),8年后他已经成为一个比较成熟的政治家了,再也不是“血气方刚”“野心膨胀”的年纪了。在此期间,齐桓公年老体衰,暮气日甚,管仲去世更使齐桓公完全失去主心骨;中原另一大国晋国,内乱频仍,公子重耳流亡诸侯间多年不得回国;相反,楚成王则每年都在不断地侵灭中原诸侯,并积极活动,力争代齐为霸主——当然楚国并不仅仅想做霸主,它要吞灭别国而“王天下”。就是说,齐桓公的霸业还能够“存邢救卫”,给别的国家以活路,楚国则不满足于称霸而已。楚国的国策早就明了:必须打通通往中原的道路,郑国、宋国则为其首选。即使不灭掉宋国,也得完全掌控它。这就是齐桓公去世后、齐国无力再霸之后的险恶形势,宋国已经处于“人为刀俎我为鱼肉”的境地!

那么,宋国为了自保,继续奉行“从霸”政策,跟随楚国是否可以?

但是,宋国“从霸”齐国是可以的,“从霸”楚国则根本行不通。这里也有两点关键之处:

1.楚国不同于齐国,齐国的霸主口号是“尊王攘夷”,是针对周边夷狄的,对于中原各国,齐国的国策是“兴灭继绝”,已有很多实例可以证明。宋国追随其后,有安全保障,前面我们已经分析过。但楚国不同,它的争霸没有具体的行动纲领,经常自称蛮夷,一切行动不讲什么规则和惯例,唯利是图,自己需要什么,就肆无忌惮地抢夺什么。即使是追随国,也时常担心,没有什么安全感。宋国即使追随其后,也没有了以前追随齐国时期的安全感,因此如何自保已成宋国的首要问题。

2.宋国几十年来追随齐国,道义上与情感上有很深的渊源,宋襄公是一个道德君子,行大事绝不会翻云覆雨、首鼠两端。在这一点上似乎可以再次印证所谓的 “郑昭宋聋”的说法,不过我们应从一个国家理应坚守基本的国策、绝不“随风倒”的立场上去理解这一说法。宋襄公坚持从自己的“仁义”角度去观察天下形势,守住自己的“仁义”立场。

这时,首要问题是调整国策,既然齐国霸主地位已经丧失,跟随齐国“从霸”已经成为不可能,那么,唯有“图霸”或可借助中原诸侯之力而自保。其实,宋襄公“图霸”的信心从来没有“志在必得”,他深知“图霸”道路的艰难,但又不能不走下去。

宋襄公“图霸”,在经济上,他所凭借的是没有山河鱼泽之利的农业经济,国弱力薄,人才匮乏。在精神上,宋国国民淳厚、国家精神中充溢着仁义理念,宋襄公本人从小就浸润并形成身体力行的仁义信念。

因此,我们宁愿相信宋襄公改变国策的自信是源于“仁”:国家精神中的“仁”、统治阶层内部奉行的“仁”、平民百姓中广泛浸润的“仁”,这才是宋襄公“图霸”的真实凭借,而不是他个人的什么“野心膨胀”。

根据经典记述,宋襄公衡量人物(如评价自己的哥哥公子目夷)和践行一切国家军政大事的标准只有一条,就是“仁”。一个从内到外都有这种信念的人,属于马克思·韦伯所谓的执行“信念伦理”的人,这类人的信念极强,一旦确定方向就不会轻易放弃自己的信念。一般来说,这类人的所有行事方式都从属于自己的信仰,在外人看来是一个“循规蹈矩”的人,这类人很难有个人“野心膨胀”的时候。因为信仰极强的人,自己本身就是附属于信仰的,为了信念,很多时候他甚至失去了自己。宋襄公就是这样一个为自己所信仰的“仁”的殉道者。

(四)临终的“预设”:暗示后来者重返“从霸”路径?

特别值得一提的是:在其将死时,仍出于对国家未来形势的考量,隆重接待了将来可能大有作为、当时却流亡在外的晋公子重耳,从艰难的国家财政中拿出不失体面的一份厚礼。宋襄公也终于好人得好报:宋襄公去世数年后,楚又侵宋,宋求救于晋。晋文公重耳追念宋襄公当年厚赠之情,出兵与楚国进行了著名的“退避三舍”的城濮之战,大获全胜。不但报答了宋襄公的厚赠之情,也在诸侯中为自己争得了仁德之名,成了继齐桓公之后一个实至名归的霸主。

对此,人们有理由将此事看成是宋襄公国策的继续:其身虽死,但保宋仍为其主要目的——“厚赠重耳”其实也是一种政治“预设”,一旦宋国再次蒙受“楚”难,缓急之间可救。我们也不能不佩服宋襄公的远见。如无此“预设”,晋国何爱于宋?宋必灭矣。

从这一事例上来推定,一个在病重期间尚能以国事为重的人,当他选择国策时,决不会意气用事、“野心膨胀”,拿国家的命运去为个人下赌注。(未完待续)

[责任编辑 赵建春]