金华抗战文化中的报刊寻踪

许苗苗(金华市少年儿童图书馆 浙江金华 321000)

金华抗战文化中的报刊寻踪

许苗苗

(金华市少年儿童图书馆浙江金华321000)

抗战时期,金华作为东南地区唯一的“文化驿站”,其报刊活动非常活跃,各进步人士、社会团体、共产党、国民党争相通过报刊进行抗日宣传,来唤醒国民大众开展各种抗日救亡运动。战时仅在金华创办的刊物达53种,加上许多外地迁入的报刊,超过了60家,可谓刊物林立,品种繁多。通过查阅整理大量的地方史料,对金华抗战报刊的出版概况作一详细梳理,以供同仁参考借鉴。

抗战时期;金华报刊;创办刊物;抗日宣传

在抗日战争中,作为全国五大“文化驿站”之一的浙江金华,成了我国东南地区的文化中心[1]。一时间,这里精英云集、报刊林立、文艺复兴,众多著名文化名人和新闻工作者,在金华这片抗战热土上赓续中华文脉,宣传抗日救国,坚守文化阵地,在艰难困苦中孕育灿烂,在中国的抗战史上留下了光辉的一页。

1 金华报刊概况

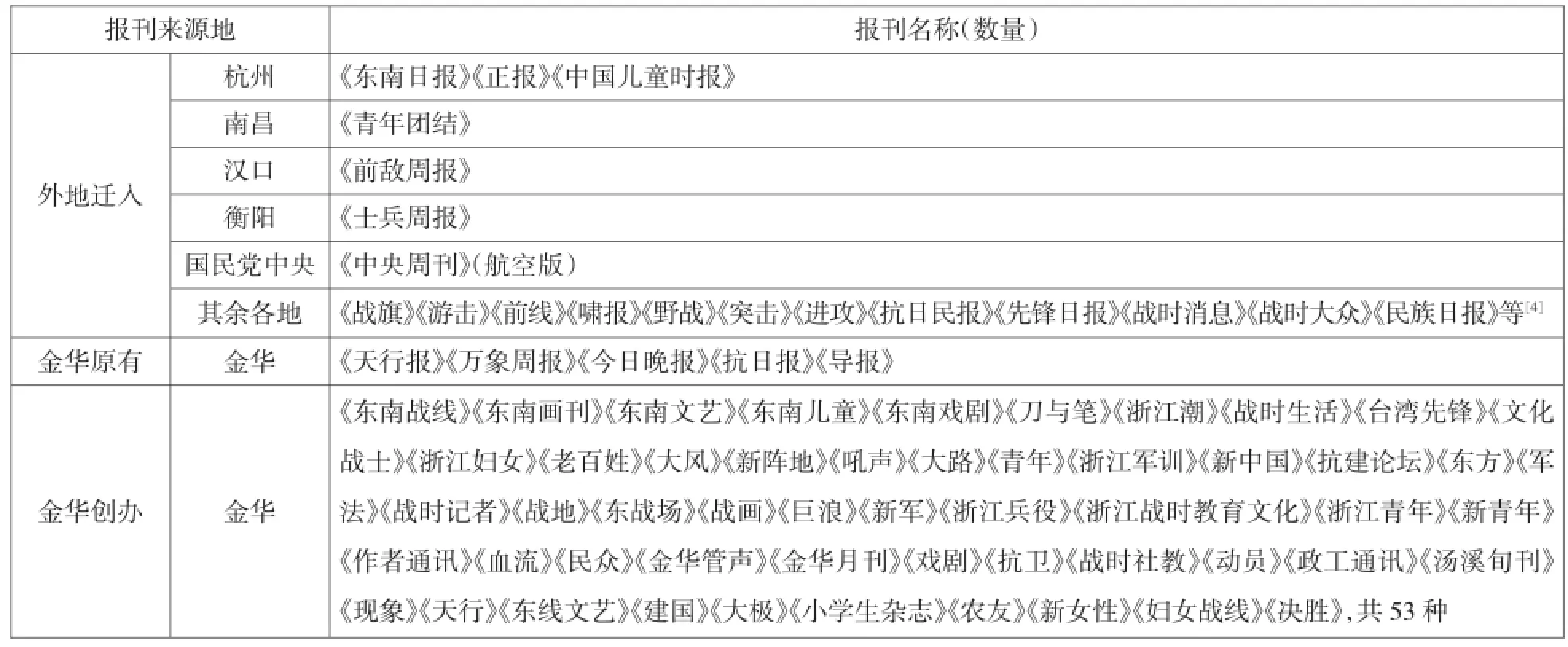

寻踪金华的抗战文化,笔者在梳理诸多文史资料中发现,报刊活动是其最为活跃之处。金华作为东南地区唯一的“文化驿站”,在抗战中所起的文化重镇的作用自然超越了一个省的范围。抗战中聚集到金华的许多文化工作者从事报纸、刊物的编辑出版和图书发行工作,有力地促进了整个东南地区抗战文化的繁盛。据有关统计,从1937年7月7日全民族抗战开始到1945年8月抗战胜利止,浙江省共出版各类报纸160多种、杂志约645种。而1938年是浙江战时创办报刊最多的一年,达80余家,其中大多集中在金华,超过了60家[2](见表1)。

这些刊物既有从杭州等地迁入,也有从湘鄂赣等外省迁入的;有金华原有的,也有在金华创办的。仅战时金华创办的报刊就达53种[3],可谓刊物林立,品种繁多。其中以“东南”命名的刊物,就有《东南战线》《东南画刊》《东南文艺》《东南儿童》《东南戏剧》等,此外《刀与笔》《浙江潮》《战时生活》《台湾先锋》《文化战士》《浙江妇女》《青年团结》《老百姓》《大风》《新阵地》《吼声》《大路》《青年》《浙江军训》《新中国》《抗建论坛》《东方》《军法》《战时记者》《战地》《东战场》《战画》《巨浪》《新军》《浙江兵役》《浙江战时教育文化》《浙江青年》等刊物,也以某个领域的独特内容见长而在全省乃至东南地区产生广泛影响。

表1 战时在金华出版的报刊

2 报刊主体分类

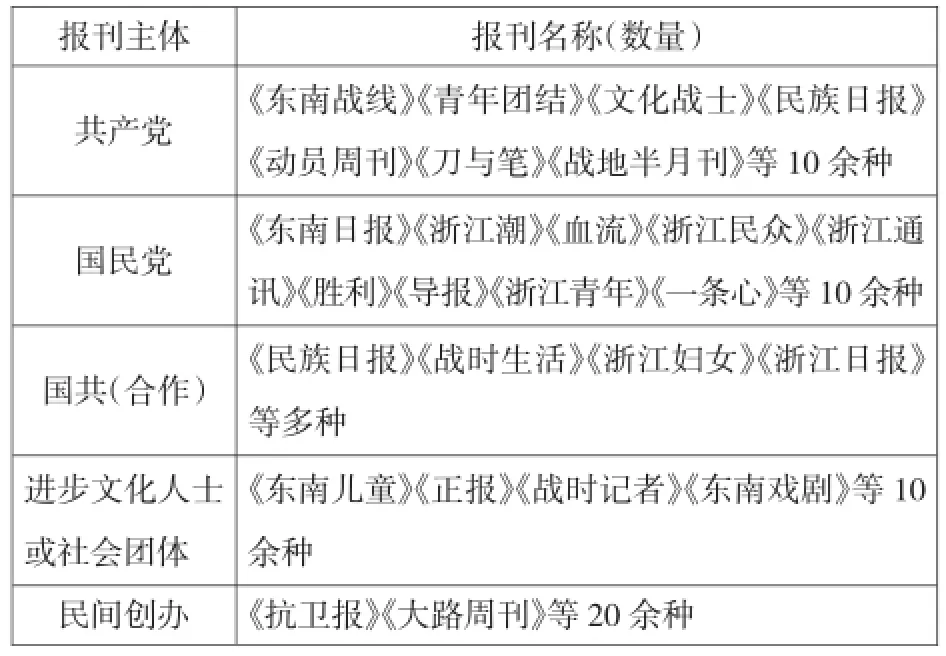

抗战时期的金华报刊,从创办、出版和发行的主体来看,大致可以分为如下类型(见表2):

其一,由共产党主办。除1939年1月在金华创办的半月刊《东南战线》外,还有《青年团结》《文化战士》《动员周刊》《刀与笔》《战地半月刊》等,它们或为中共浙江省委文委会主办、中共东南分局主办、中共金义县委主办,或为中共地下党组织主办、地下党员以个人名义创办,或为共产党领导的第八集团军战地服务团主办。

表2 战时金华报刊主体分类

其二,为国民党所办。这类刊物主要由国民党省、县党部主办,《浙江潮》是国民党浙江省政府的机关刊物,刊址选在金华城内酒坊巷34号,创刊号于1938年2月24日出版,创刊词《潮头语》揭示了其任务是“激发民族意识,发动全民抗战”。该刊20页,约4万字。国民党所办的还有如《血流》《浙江民众》《浙江通讯》《胜利》等;省、县三青团举办的,比如国民党金华县党部和三青团金华县分团合办的《导报》;省三青团办的《浙江青年》等。《一条心》是1939年在金华创刊的,由国民党浙江省党部战时推进民众团体工作委员会编辑出版。

其三,由国共合办。由于抗日民族统一战线的形成,一些由国民党政府部门或要员出面创办的报刊,名义上为国民党官方、半官方所办,实际上是由共产党所掌。共产党组织派党员通过统一战线渠道,担任主编或副主编,或参加编辑工作。《民族日报》《战时生活》《浙江妇女》《浙江日报》等报刊都是如此。比如《浙江潮》是由国民党浙江省政府主办,中共浙江省文委、中共金衢特委曾先后推荐葛琴、瞿毅等10多位共产党员担任编辑;骆耕漠、邵荃麟、夏衍、胡愈之、千家驹等著名学者和共产党员经常为该刊撰写稿件[6]。

其四,进步文化人士和抗日团体所办。如1939 年9月创办的《东南儿童》是一家面向儿童宣传抗日救亡的刊物,由陈怀白、杭苇以个人名义创办。《战时记者》由浙江省战时新闻学会主办,是抗战时期的重要新闻刊物。《东南戏剧》由浙江省战时剧协主办。

其五,民间自由创办。此类刊物有《抗卫报》《大路周刊》等20多种;而油印的民间小报,数量更为可观。

3 报纸的出版发行

报纸以其发行量大、受众面广、传播速度快等特点,产生的作用很大。金华抗战文化中心先后创办发行过《东南日报》《正报》《浙江日报》《中国儿童时报》《天行报》《万象周报》《今日晚报》《抗日报》《导报》《民族日报》等报纸,其中由杭州迁来的《东南日报》《正报》影响最大。

《东南日报》是民国时期浙江出版时间最长,发行最大,影响面最广的日报,由国民党浙江省党部主办[7]。其办报方针是“党的立场,自由色彩”,并以“文人办报、中间偏左”相标榜,意在冲淡国民党的党味和官气。该报在抗战时期对共产党的报道较多,也较为正面。1937年11月,《东南日报》从杭州迁至金华后,先后迁移五地,换了七个地址,先设于金华塔下寺蒋氏宗祠,后来因敌机频繁轰炸而迁到城外的望府墩。由于纸张缺乏,开始时每日报纸只有两版,后来是四版,报纸的印数曾一度突破3万份:第一版为广告、专论,每周各有一篇“国内时事”、“国际时事”;第二版为要闻、国内各地新闻、社论;第三版为地方新闻和国际新闻;第四版为通讯、副刊《笔垒》,周六为周末版。在金华的4年多时间共出版1500多期。几乎每天以通讯、社论、专论等形式报道中国官兵的抗战情况,发表有关抗战的言论与态度,对中共的抗日活动以及八路军、新四军在华北、华东、华南地区的游击战作了众多的报道。该报创刊于1938年2月7日的《笔垒》副刊,以其思想进步、形式多样、内容丰富而在国统区享有很高声誉。它先后由陆慧剑、陈向平担任编辑。一些民主人士和新老作家如冯玉祥、王造时、王西彦、靳以、羊枣、陈伯吹、曹聚仁等经常在此发表生动活泼的政治、文学、艺术作品。陈向平编辑为《笔垒》撰写了数以百计的文章。《笔垒》还以杂文、诗歌、报告文学等形式来揭露日本军国主义的罪行,表达对现实社会的不满,寄托对未来社会的憧憬。总的来看,在金华出版的《东南日报》有三点较为明显:一是重视宣传抗战,推动民族救亡运动;二是拥护国共合作;三是释放民主、自由、解放的信息,此主要由副刊来完成。

《正报》是南京中央政治学校同学会浙江分会于1936年8月1日在杭州创办。办这份报纸的目的是要和《东南日报》争个高低,提出了“小报大办”的方针,刻意在编排、标题上下工夫,版面活泼,标题醒目。创办《正报》反映了国民党报系内部矛盾的公开化。1937年12月16日,《正报》从杭州迁至金华,每天出四开四版,依旧保持了“小报大办”的特色。1942年元旦扩版为日出对开一张。5月,日军进扰金华,《正报》南撤,先后在龙泉、云和等地复刊。

4 刊物的编撰出版

《东南战线》是中共浙江省委文委会的机关刊物,是在《抗建论坛》和《战时生活》合并的基础上,于1939年1月在金华创办。由省委文委书记骆耕漠和文委委员邵荃麟担任正副主编。该刊是国际、政治、经济、文艺综合性半月刊的大型杂志。每期约10万字,除社论外,还开辟政治报告、书报展览、国际之页、时论选辑、短评等,并有义卖专栏、孤岛特页、台湾义勇队特页、俘虏特页等,报道抗日救国的各项活动[8]。

《东南战线》编委有葛琴、王闻识、单建周、徐进、刘良模、徐进、万湜思、杜麦青等同志。

特约撰稿人有薛暮桥、石西民、宾符、夏征农、柏山、贝叶、罗琼、聂绀弩、许炎、罗庚、杨嘉昌、殷物、何香凝、邓子恢、王稼祥、艾青、胡愈之、孙谷方、千家驹、严北溟等。刊物发行点除本省金华、丽水、余姚外,还有南昌、遂川、吉安、延平、南城、汉口、梧州、南京、柳州、桂林、广州、香港、贵阳、昆明、重庆、成都、万县、兰州、天水、上海、长沙、南陵、衡阳、宜昌、南郑、桂平、开江、零陵、邵阳和迪化(今乌鲁木齐)等36处,并发行到国外。

设在金华的众多刊物,在开展宣传抗日、唤起民众积极参加抗战中起着非常重要的作用。创刊于1937年11月1日的旬刊《战时生活》,于1938年1月在金华创刊。在发刊辞中明确表示刊物负有重大使命,“站在时代前哨的文化人,……坚决的联合起来,用我们的笔杆做我们的武器,在民族抗战的统一战线上……更有力地来掀起抗敌的浪潮”。刊物为铅印16开,共出版两卷,近30期。该刊还先后出版了《浙江紧急动员特辑》《抗战纪念特辑》等,在民众及国民党军队中发行,对宣传和鼓舞军民共同抗日颇有影响。《浙江妇女》这本全国著名的妇女刊物,1939年7月15日在金华出版创刊号。该刊为16开本,每月一期,每期40页,10万字,发行量达3000~4000,除在浙江省内52个县销售外,还远销川、滇、桂、黔、粤、鄂、湘、皖、赣、苏、闽等11省。黄源、彭柏山、骆宾基、赖少其等都给《浙江妇女》供过稿。

5 金华报刊的总体特征

在抗日民族统一战线的旗帜下,众多知名人士、各种文化艺术团体、大批文化新军汇聚金华,他们用各种方式繁荣抗战文化。不同思想观念、政治色彩的作家走到了一起,共同在文化阵地战斗。他们的作品或鼓舞民众或揭露时弊或鞭笞敌寇,在抗战现实生活中产生迅捷而又直接的效应。他们创办的报刊品种之多、影响范围之广,为中国抗战和报刊事业作出了不可磨灭的贡献,金华成为有着全国影响的抗战文艺运动的一个重心点。尽管他们在金华创办出版发行的报刊归属不一,立场有所不同,文笔各有所长,文风各有千秋,但大都有这样的特点:一是国难当头、民族存亡之际,办报刊以笔作刀枪,用“纸弹”打敌人;二是作为职业报人,都有勇敢的担当,担负起教育民众的“教员”之职责;三是分属不同党派和政见者,也能真诚相处,较好团结,“枪口”对外;四是做好战时新闻报道和抗日宣传,重视唤醒广大民众参加全民族的抗战,把日本侵略者赶出中国去,开创了抗战文化的新局面。

[1]茅盾.抗战期间中国文艺运动的发展[J].中苏文化,1941(3-4).

[2]王文科,张扣林.浙江省新闻史[M].杭州:浙江大学出版社,2010:158.

[3]赵晓兰.关于抗战时期金华丽水文化出版中心活动[M].出版史料,2004(4).

[4]李骏.浙江县报百年史[M].杭州:浙江大学出版社,2012:64.

[5]金华县志编撰委员会.金华县志[M].杭州:浙江人民出版社,1992:764-766.

[6]黄绍竑.我与蒋介石和桂系的关系,第二次国共合作在浙江[M].杭州:浙江人民出版社,1987.

[7]周国良,叶志良.抗战时期的金华文化[M].北京:中国戏剧出版社,2008.

[8]金华市革命文化史料编纂委员会编.金华市革命文化史料汇编[G].杭州:杭州大学出版社,1991.

The Press Pursuit in the Anti-Japanese War Culture of Jinhua

During the period of Anti-Japanese War,as the only"culture post"in the southeast area,the press activities in Jinhua were very active.The progressives,social organizations,the Communist Party and the Kuomintang competed through the press of the Anti Japanese propaganda to awaken the people to carry out a variety of Anti Japanese national salvation movement.53 kinds of publications were founded in Jinhua in wartime.If added publications which moved from other places,there were more than 60 kinds,so it can be described as a wide variety of publications.By consulting a large number of local historical data,this paper is to provide a detailed overview of Anti Japanese press publication in Jinhua,in order to provide reference for colleagues.

the period of Anti-Japanese War;Jinhua newspapers and periodicals;start publication;Anti-Japanese propaganda

G252.62

A

许苗苗(1984—),女,金华市少年儿童图书馆馆员。

2016-02-05