通约、差异与互补:章学诚与海登·怀特文史观及其启示

李 楠

(天津师范大学 文学院,天津 300387)

通约、差异与互补:章学诚与海登·怀特文史观及其启示

李楠

(天津师范大学 文学院,天津 300387)

文学与历史的关系自古至今都是学界争议的话题,多年来文学与历史的边界仍然没有定论。清代著名史学家章学诚与西方当代杰出历史哲学家海登·怀特,都持文史相通的观点,他们认为文学既是构建历史的重要史料,又是书写历史的重要工具。但通过对比可以看出二人论述的出发点有所不同,章学诚站在历史的立场上看待文学,海登·怀特则是站在文学的立场上看待历史,不论坚持哪一方观点,都难免混淆文学与历史的界限。若将章学诚与海登·怀特的观点在对比中互识和互补,就可以使我们更好地把握文学与历史的关系。

章学诚;海登·怀特;文史观;比较研究

中国清代学者章学诚与美国当代著名批评理论家海登·怀特(Hayden White)所处的时代、国别都有所不同,但历史与文学给他们带来的思考是一致的,在对二人研究观点的对比中,我们可以看到不同思维传统的碰撞,看到在交流中呈现的研究个性,更重要的是,看到在对比中逐渐清晰的文学与历史的关系。

一、作为历史资料的文学

章学诚在《报孙渊如书》一文中,开宗明义提出一切著作皆为史的观点。他认为,“盈天地之间,凡涉著作之林,皆是史学,六经特圣人取此六种之史以垂训者耳。子集诸家,其源皆出于史,末流忘所自出,自生分别,故于天地之间,别为一种不可收拾不可部次之物,不得不分四种门户矣”[1]721。在章学诚看来,经、史、子、集四部之中,子部、集部与史部本是一家,而六经又皆为史,四部就自然都为史的一部分。因此,经、史、子、集四部就被章学诚化而为一,归为史的范畴之内。一切著作皆为史,换句话说,天地间一切著作也都为史料,是历史家编著史书时可以应用的历史资料。文学也不例外,《文史通义》的诸多篇章都体现了章学诚文史相通的文史观,而这一文史观的形成也正体现在他纳文入史的过程中。章学诚纳文入史的方式存在一个系统的理论体系——经源于史,文源于经。

首先,章学诚认为经源于史。他在《文史通义》卷首便提出“六经皆史”的论断,这一观点是本书的关键,也是章学诚文史相通观的基础。一直以来被认为是圣人著书传道的“六经”,在章学诚看来皆是“先王之政典”[2]1,是上古三代先王悬象设教的政教典章之事迹,并非圣人离开事迹而著的空洞言论,亦“非圣人有意作为文字以传后世”[2]94。既然“六经”为先王设教之遗迹,“六经”也就成为考察上古三代社会政治制度的重要史籍,是对历史事实的记录,不是某个思想家的一家之言与私人著述。孔子删订“六经”也只是“述而不作”,是记录而非创作。例如《易》,与《诗》《书》《礼》《乐》《春秋》偏重人事有所不同,《易》更倾向于天道,虽然《易》所管涉的范围与其他五经略有差异,但其本质却是一致的,都为先王的政教典章遗迹。因为《易》既是圣人治世依靠神道设教,以统治“礼乐刑政之所不及者”[2]1,又是“悬象设教,与治历授时”[2]2的治世之法。因此那些模拟《易经》而作的著作,如扬雄的《太玄》、司马光的《潜虚》及王通的《中说》等,不仅有“拟圣之嫌”,更有“窃王章之罪”[2]3。

其次,章学诚认为文源于经。原因在于,后世之文,其文体皆完备于战国时期,而战国之文“其源皆出于六艺”[2]60。六艺成为后世一切文学体裁的源头,换言之,后世所有文体都应以六艺为楷模,这一观点与刘勰的宗经思想遥相呼应。章学诚还进一步将各类文体分别源于哪些经书作了详尽的论述,在《论课蒙学文法》一文中,章学诚提到:“论事之文,疏通致远,《书》教也。传赞之文、抑扬咏叹,辞命之文,长于讽喻,皆《诗》教也。叙例之义,与考订之文,明体达用,辨名正物,皆《礼》教也。叙事之文,比事属辞,《春秋》教也。五经之教,于是得其四矣。若夫《易》之为教,系辞尽言,事类体撰,其要归于洁净精微,说理之文所从出也。”[1]721各类文体分别源于哪种经书,章学诚的分类虽与刘勰所分的33类文体有所出入,但二者想要传递的思想却是一致的,那便是六艺所树立的标准是一切为文的典范。章学诚通过经源于史与文源于经的过程逐步实现了纳文入史,借以打通文学与历史的界限,一方面扩展了历史的研究领域;另一方面使文学本身具有历史因素,成为历史构建的参与者。

同样,海登·怀特也认为文学是历史的“事件”、资料,文学是社会历史大背景中的构成事件,而非独立于历史之外的个体。这种观点的提出是基于对形式主义和旧历史主义研究方式的反思。

形式主义研究者将文学视作独立自足的个体,强调文学的整体性、自主性,关注文学作品文本结构、语言技巧、组成方式等方面的内部研究,否定外部因素对文学产生的作用,认为文学发展与外界没有任何关系,形式主义研究方式暴露出的孤立看待文本的弊端,使其在过分强调文学自足性的道路上越走越远。针对形式主义研究所暴露的问题,海登·怀特曾在《作为文学虚构的历史文本》一文中指出,“所有的诗歌中都含有历史因素”[3]177。在海登·怀特看来,文学不仅有自身的规律,更重要的是它处在一种历史的语境之中,文学作品的产生与发展,存在于历史语境的大语境之内,它的形成或多或少地刻上外界社会、政治、经济、文化等诸多因素的烙印,同时也会对某些外部因素产生影响。因此,文学作品的内涵是要在语境中去追寻,在历史语境中去探求其形成、发展的特征,不应固守于自足封闭的本体之内。

旧历史主义研究者一直以来视历史为文学创作的客观背景,虚构性的文学与客观真实性的历史是相互分离的,文学创作的背景可以由历史真实而来,但历史史料是不会与文学相关。海登·怀特反其道而行之,他将文学作品当做历史史料,是历史性存在的事件。当文学作品成为历史性存在的事件时,文学也就成为后世创作的“前景”,历史不再是背景,而是与文学创作一同构成后世创作的“前景”,是后世创作不可或缺的维度。除此之外,文学创作还有了可以不断加以解读的广阔的阐释空间,它们通过不同的解读方式、阐释角度不断扩充,其解读的见解也会成为历史的史料,成为后世解读的“前景”。可见,海登·怀特将文学看做是历史史料的观点,可以说是对结构主义和历史主义的反叛,从另一个角度来看,也可以说是“用一种社会文化整体的共时性文本取代了原先自足独立的文学的历时性文本”,它“‘既是历史主义又是形式主义’的文学研究方式”[4]32。

二、作为书写历史的文学

章学诚将史书分为“比类”与“著述”两类,“比类”是历史资料的整理、汇编,“著述”是通过分析、总结历史资料而创作的著作。在章学诚看来,两者相互作用,缺一不可,“比类”是“著述”的基础,没有历史资料作为原始来源,若无天人之际、古今之变,岂有史家的一家之言。相对而言,没有史家的别出心裁,历史只不过是一堆材料。二者之中,章学诚关于文学与历史关系的探讨更多地蕴含在“著述”类史书的研究中,因为他认为“夫史所载者事也,事必籍文而传,故良史莫不工文”[2]220。

历史书写需要依靠文学来完成,“史之赖于文也,犹衣之需乎采,食之需乎味也。采之不能无华朴,味之不能无淡浓,势也”[2]221。历史依赖文学犹如衣衫需要色彩,这是客观的趋势,针对作为历史书写之文,章学诚也提出了自己独到的见解。就文辞素养而言,集中体现为章学诚的“清真”说。他曾说:“余论之要,必以清真为主。”[5]377所谓“清”,一方面要求文章体例“不杂”,因为随着时代的发展,文体也会发生变化,一种文体有其固定的模式,不应混入其他文体形式,否则文将不文,这也是历代理论家讲求明辨文体的关键所在,史书书写应做到“读《易》如无《书》,读《书》如无《诗》”[5]377;另一方面要求语言明白峻洁,他认为“未有不洁而可以言史文者”[5]127。过多的文饰只会造成虚假、浮夸,从而妨碍对事实的接受,历史语言理应“切实有用,不致虚文害实事”[5]127,辞达即可。所谓“真”,主要指史书内容应言之有物、修辞立诚、情感真挚。章学诚认为对于史书的撰写,不应以模拟古人的文辞、句法为准则,言之有物才是著书立说的根本,其关键在于面对事情有自己的真知灼见,表达真实情感,而非淫辞丽句、繁文缛节。就品德素养而言,要“临文必敬”,“论古必恕”,这是章学诚从德行角度出发而提出的标准,他说:“凡为古文辞者,必敬以恕。”[2]278凡撰写文史著作者,都需有“敬”与“恕”的态度,“敬”者“气摄而不纵,纵必不能中节也”[2]278。写作中应存敬畏之心,主敬则会平心静气,收敛心气而不放纵,“自能变化从容以合度也”[2]279。“恕”者“能为古人设身而处地也”[2]278,评论史文不能妄自忖度,“不知古人之世,不可妄论古人文辞”[2]278,即便是了解古人所处的时代,却“不知古人之身处”,也不可以随意评论古人,可见“论古必恕”是对孟子“知人论世”思想的继承与发展。

章学诚为史书写作提出了一系列可资借鉴的方法,但章学诚在《砭俗》篇又说“文生于质”,指决定文章优劣的不是采用了何种撰写文体,使用了何种修饰的文辞,而是取决于文章所要表达的内容和本质。“文生于质,视其质之如何而施吾文焉”[2]452,视内容而行文,若内容“因乎人者”,则“人万变而文亦万变也”[2]453;若内容“因乎事者”,则“事万变而文亦万变,事不变而文亦不变”[2]453。以此方式施文,不仅文章可以变化自如,后人亦可以不断开辟新的境界,继而超越前人的著述。由此观之,章学诚论述的作为历史书写之文,一定要随质而生,由质而来,若有质,即便是寿祝、哀悼类文章也可以成为佳篇;若无质,文也就没有存在的价值与意义。

对比章学诚来看,海登·怀特对史书性质的分类与章学诚的看法一致。海登·怀特将史书分为“编年史”与“故事”两类,“编年史”是一堆未被加工的历史文献,是“历史领域中的要素通过按事件发生的时间顺序排列,被组织成了编年史”,同章学诚所说的“比类”类;“故事”是将编年史组织成一个具有开头、中间和结局,是“一组特定的事件按赋予动机的方式被编码了”[6]11,同章学诚所说的“著述”类史书。在“编年史”类与“故事”类史书中,很显然,海登·怀特更重视后者,他提出的历史书写理论也是基于“故事”类史书而来。在他的历史书写理论中,文学与历史在叙事结构层面和语言修辞层面都是相通的,历史是经过文学编纂而成的。

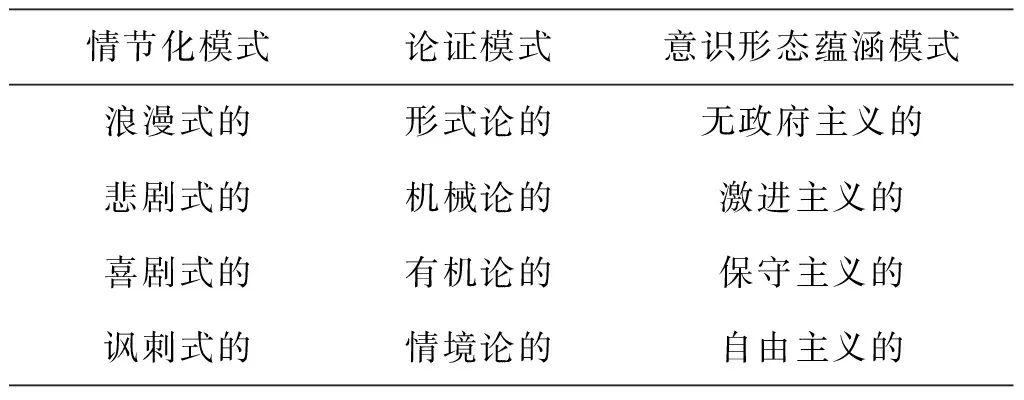

从叙事结构层面来看,“编年史”中挑选出来的事件在编纂成“故事”的过程中会出现很多问题,针对这些问题,海登·怀特提出了三种解释策略:情节化模式、论证模式、意识形态蕴涵模式。每种解释模式都包含了四种类型:

情节化模式论证模式意识形态蕴涵模式浪漫式的形式论的无政府主义的悲剧式的机械论的激进主义的喜剧式的有机论的保守主义的讽刺式的情境论的自由主义的

史学家通过对事件类别的鉴别来确定所编纂故事的“意义”,“如果史学家赋予它一种悲剧的情节结构,他就在按悲剧方式‘解释’故事”[6]13,这种解释方式便是情节化解释模式。所谓论证模式,是“史学家通过建构一种理论的推理论证,来解释故事中的事件(或他在一种特殊的模式中通过情节化而赋予它们的形式)”[6]18。其目的在于表明实际发生的事件都是由逻辑推理而来。与前两种模式不同,意识形态蕴涵模式是对往事的追溯,是“对于历史知识的本质问题,以及可能从为了理解现在而研究往事之中得出的种种蕴涵,史学家假设了某种特殊的立场”[6]30。海登·怀特指出,每种解释模式与其相应的四种类型都有一种亲和关系,但在一些史学家笔下,“这些亲和关系并没有被当做各种模式的必然组合。相反,表述每一位史学大师作品特征的辩证张力,往往来源于这样一种努力,即将情节化模式与和它不相协调的论证模式或意识形态蕴含模式结合在一起”[6]40。面对这样的情况,海登·怀特认为唯一的解释便是“在先于对历史领域进行正式分析的诗意行为中,史学家既创造了他的分析对象,也预先确定了他将对此进行解释的概念策略的形式”[6]41。从语言修辞层面来看,史学家在将“编年史”转化成“故事”之前必须用语言来形容事件,因此历史编纂必须借助语言才能完成,这种历史语言在海登·怀特看来也具有诗性特质,因为“如果历史学家的目的是让我们了解我们不熟悉的事件,他必须使用比喻语言而不是技术语言”[3]174,是以一种“偏离了语言字面意义的、约定俗成的或‘规范’的用法,背离了习俗和逻辑所认可的表达方式”[7]2来实现意义的转换。这个比喻语言包含四种模式:隐喻、换喻、提喻、反讽,其中“隐喻根本上是表现式的,转喻是还原式的,提喻是综合式的,而反讽是否定式的”[6]45。史学家正是通过这四种比喻习性的语言赋予其“研究领域和概念化层次以一致性和融贯性”[8]。

在史书的叙事结构层面和语言修辞层面中,海登·怀特看到,无论是结构还是语言,优秀的史学家都没有跟随固有的模式形成一种必然组合的态势,而是在任意搭配中体现了一种融贯性,这说明历史书写的叙事结构与语言修辞都是史学家预先构想出来的搭配方式,是一种文学化的预构模式,即诗性预构模式。在这种诗性预构模式的研究过程中,海登·怀特不仅认为历史与文学具有共通性,更重要的是,历史是作为文学制品而存在的文本,换言之,历史书写是一种文学范式,文学模式决定了历史书写,这是与章学诚文生于质的观念相对应的质生于文的结论。

三、章学诚与海登·怀特的互通与互补

通过对章学诚与海登·怀特文史观的比较研究,可以看出二者对文学与历史的关系都给予了高度关注,看到了文学与历史的互通性,这不仅具有理论意义,还有历久弥新的时代意义。同时,也在互相照亮的过程中发现二者各自观点的不足,在对待文学与历史的关系上,我们对其取长补短,走向完善。

把文学融入历史范畴内,认为文学是历史的史料及历史书写的重要工具,这一研究视角扩大了文学的研究范围,同时也扩展了历史的研究领域。除此之外,就时代意义而言,海登·怀特为冲破结构主义与旧历史主义研究瓶颈所做的努力使他成为西方当代杰出的批评理论家及新历史主义的代表人物,他的理论对当代文学、历史、哲学乃至社会学研究都产生了深刻的影响。同样,章学诚作为中国清代著名的文史学家和思想家,他的理论对当时和后世都有不可磨灭的与时俱进之意义。他认为乾嘉时期学界有三种倾向,即专攻义理、考据、辞章三端,其中宋明理学家似乎长于思考,但“不知义理虚悬而无薄,则义理亦无当于道矣”[2]154;乾嘉考据学派长于考证索据,但“终身敝精劳神以循之,不思博之何所取也”[2]154;从事辞章的人以擅长作文为能事,但“终身苦心焦思以构之,不思文之何所用也”[2]154。无论专攻哪种学问的人,都不思考学问的致用之道,尤其是乾嘉时期的考据学派,其末流早已陷入为考据而考据的泥淖,局限在单纯考据的空间中,不问世事,终日埋头于故纸堆中,不关注学问之用,更不关心救世之道。针对这样的学术风气,章学诚大声疾呼“六经皆史”,以期改善学术脱离现实的不正之风。“六经”本为史料,所以不论是在“六经”中探求义理,抑或是在“六经”中尽言考索都是无畏之举,而真正的学术研究一定要“经世致用”。他说:“立言与立功相准。盖必有所需而后从而给之,有所郁而后从而宣之,有所弊而后从而救之”[2]139,学术文章如此,史学更是如此。他认为史学所以经世致用,不是空言著述,而是“为能持世而救偏”[2]154,但“后之言著述者,舍今而求古,舍人事而言性天”[2]524,这样的人没有资格来谈论史学。章学诚对史学和学术研究提出的“经世致用”思想对后世来说都是宝贵的财富。

我们对章学诚与海登·怀特的文史理论比较研究,其目的不仅要在比较中使之互相照亮,发现二者的自身优势所在,同时也应在比较中发觉二者各自理论的不足,进而相互补充、彼此完善。章学诚和海登·怀特二人都认为历史的书写靠文学来完成,但二人的立场却完全背道而驰,章学诚认为文生于质,而海登·怀特却认为质生于文。造成二者分歧的关键在于,章学诚是站在历史的立场上来谈论文学与历史的关系,他把文学看做是历史书写的工具,书写历史之文学要受到历史事实的制约。相对而言,海登·怀特则是站在文学的立场上看待文学与历史的关系,因为在海登·怀特眼中,历史是由文学的结构和语言组成的,史书是由诗性预构而来。不难看出,站在历史立场看待文学或是站在文学立场看待历史,它们对文学或历史的评价都难免会有偏颇。

章学诚站在历史的立场上提出文生于质,认为史书之文依靠内容而存在,应因质施文,一字之增与一字之损都是“造伪”,“无征,而不信于后也”[5]125,这是史书之文与文人之文的重要区别之一。他说:“文人之文,与著述之文,不可同日语也。著述必有立于文辞之先者,假文辞以达之而已。”[2]489然而,著述之文与文人之文最本质的差别则在于为公与为私的差异,“文士撰文,唯恐不自己出;史家之文,唯恐出之于己。其大本先不同矣”[5]125。孔子述周公之旧典是“述而不作”,丝毫不敢出自于己;后世文人之文却是立言为私,追名逐利寄希望于功名之间。基于以上两种差别,章学诚提出了文人不能修史的著名论断,它对于著述之文来说,具有深远的现实意义。这些说法从历史书写的角度来看本无可厚非,但若将立足点移至文人之文,则不应尽以著述之文的标准来衡量之。如章学诚谈论赋体由诗而来,是诗的一种变体,其文章中的铺排扬厉是继承诗讽谏传统之后的开疆扩土,不似后世诗赋一流,拘泥于文辞修饰而没有实质;但若考察司马相如与扬雄等赋作家,他们的作品中虽继承六经讽谏之意,但也只是“劝百讽一”,也是为私之建功立业,早已没有了为公立言的诉求。

海登·怀特站在文学的立场上认为历史书写源于文学结构与语言,其观点虽有一定理论与时代意义,但不足之处也应予以重视。他以情节化模式、论证模式和意识形态蕴涵模式三种结构来阐释历史,在分类标准上除了情节化模式来自文学理论模式外①,其他两种分别来自哲学②和社会学③理论模式,并且他以比喻(转义)理论来涵盖所有语言运作过程,这样的诗性理论在立意上本身就存在一定问题。更进一步,他还提出这种诗性结构是史学家的预构,换言之,他认为史书中所有语言与结构都是史学家写作前的设置。按海登·怀特的观点推算,若将同一组史料按三种结构任意分配,至少可以写出64种不同模式的史书,这种书写的选择性动摇了史书存在的根本,对历史书写产生了不利的影响。通过比较研究,章学诚的理论在一定程度上可以消减海登·怀特理论中的不利因素,章学诚承认对历史事件的选择来源于人,有事件就会存在是非曲直,判断事件是非曲直的重要标准在于人的情感,而非叙事结构,因此史学家应时常养心,面对客观事件要始终保持平心静气的状态,以理性来制约自己的情感,做到“尽其天而不益以人”[2]220。

章学诚和海登·怀特分别站在历史的立场与文学的立场上讨论文学和历史的关系,虽然都认为文学与历史相通,但二者观点中都存在一些不当之处,将章学诚与海登·怀特文史观进行比较研究,其目的不在于比较优劣高低,而是要在比较中进一步挖掘文学与历史的关系,摒弃文学胜于历史、历史胜于文学抑或是文学等于历史的片面观点,在独立中看到共性,又要在融合中分清界限。

注释:

①参见诺思勒普·弗莱在《批评的解剖》中提出的文学情节分类模式。

②参见斯蒂芬·波普在《世界的构想》中论述的哲学论证模式。

③参见卡尔·曼海姆在《意识形态与乌托邦》中对意识形态的分类。

[1]仓修良.文史通义新编新注[M].杭州:浙江古籍出版社,2005.

[2](清)章学诚.文史通义[M].叶瑛,校注.北京:中华书局,1985.

[3]张京媛.新历史主义与文学批评[M].北京:北京大学出版社,1993.

[4]Brook Thomas.The New Historicism and Other Old Fashioned Topics[M].Princeton: Princeton University Press ,1991.

[5](清)章学诚.章学诚遗书[M].北京:文物出版社,1985.

[6][美]海登·怀特.元史学——19世纪欧洲的历史想象[M].陈新,译.南京:译林出版社,2013.

[7][美]海登· 怀特.后现代主义历史叙事学[M].陈永国,张万娟,译.北京:中国社会科学出版社,2003.

[8]陈新.历史·比喻·想象——海登·怀特历史哲学述评[J].史学理论研究,2005(2).

【责任编辑:郭德民】

2016-05-12

李楠(1987—),女,内蒙古通辽人,博士生,主要从事中国古代文论研究。

I0-03

A

1672-3600(2016)10-0071-05